Содержание

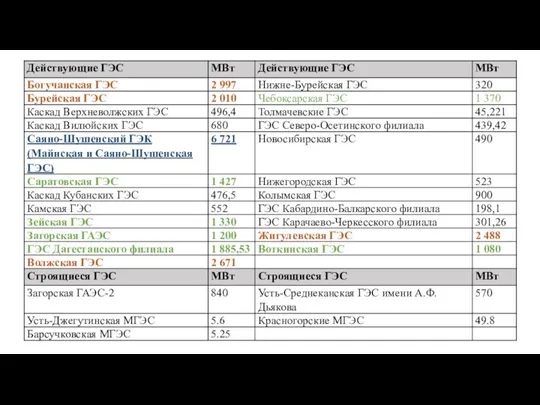

- 2. Гидроэлектрические станции (ГЭС) Достоинства ГЭС: высокая маневренность агрегатов: процесс пуска и набора мощности занимает всего лишь

- 3. НЕДОСТАТКАМИ ГЭС являются: 1) затопление больших площадей полезных земель, населенных пунктов, мест нахождения полезных ископаемых, исторически

- 4. 1) По установленной мощности: - более 1 млн кВт; - от 0,3 до 1,0 млн кВт;

- 5. ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения Бьеф -Часть водотока, примыкающая к водоподпорному сооружению Верхний

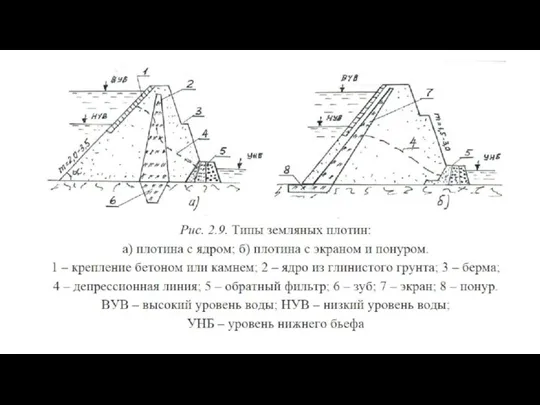

- 6. Плотины предназначены для создания подпора воды, т.е. водохранилища и регулирования речного стока. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛОТИН. По величине

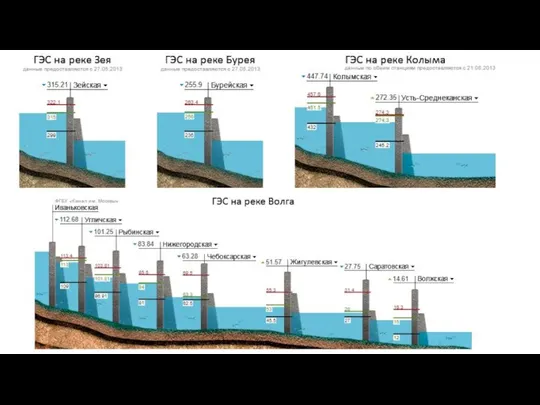

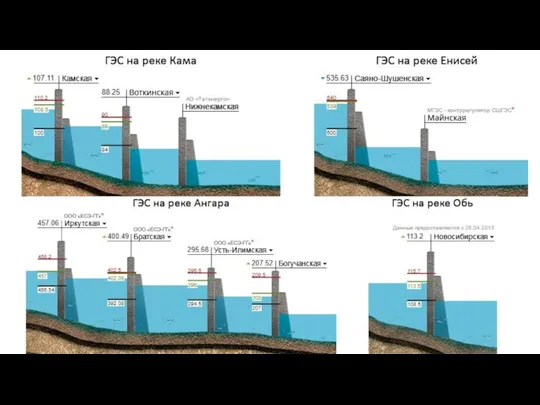

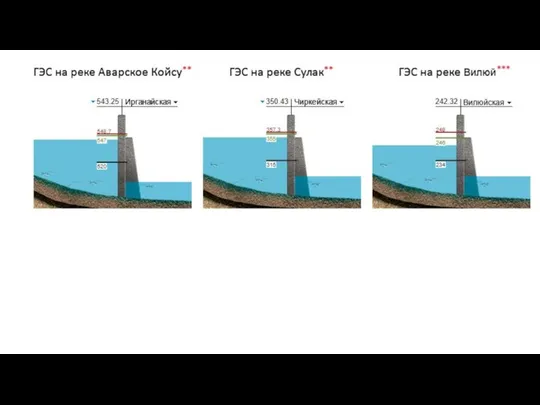

- 8. Майнская и Саяно-Шушенская ГЭС представляют собой единый гидроэнергетический комплекс, тесно связанный технологически: Майнская — контррегулирующая станция,

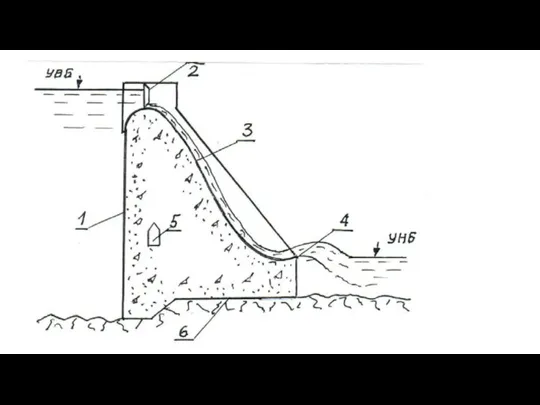

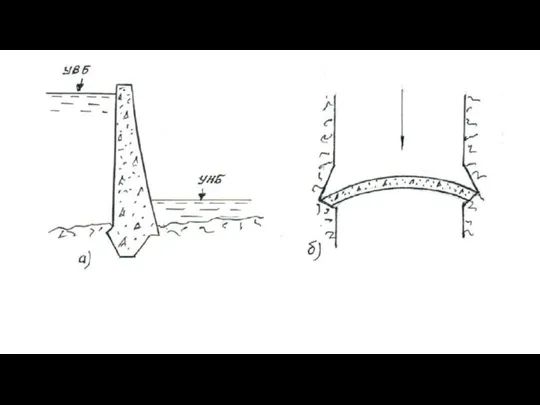

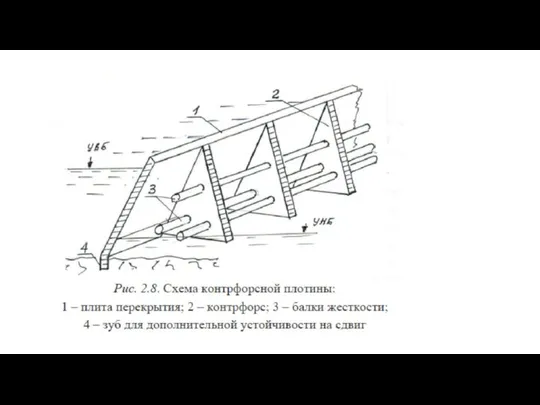

- 12. БЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ а) Гравитационные плотины отличаются тяжелым весом, поэтому они обладают высокой устойчивостью против сдвига по

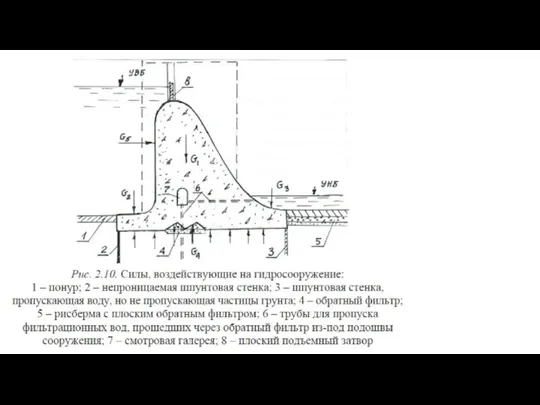

- 18. Силы, воздействующие на гидросооружение: G1 – вес сооружения; G2 и G3 – вертикальное давление воды; G4

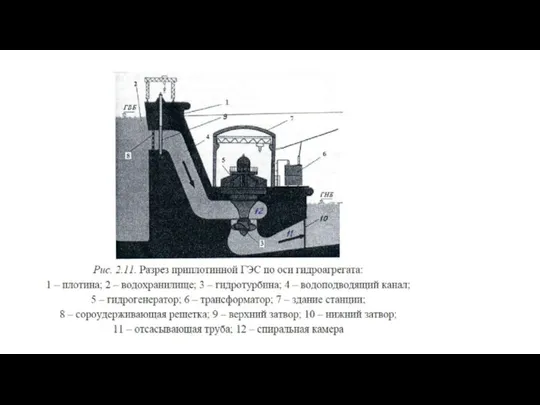

- 20. Здание ГЭС условно можно разделить на три части: подводную – наиболее сложную конструкцию, где располагаются водоприемник,

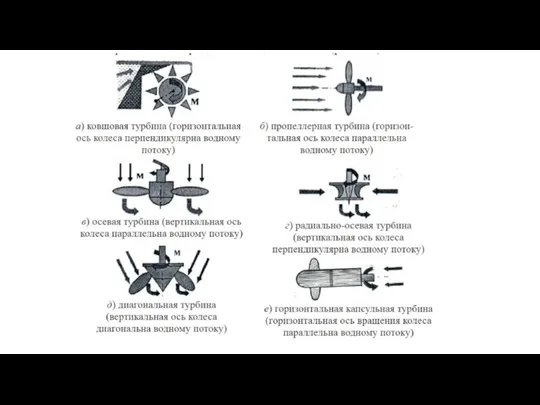

- 21. Гидроагрегаты ГЭС САМОСТОЯТЕЛЬНО

- 23. Гидрогенераторы подразделяются: а) по мощности – малые (до 50 МВт), средние (от 50 до 150 МВт)

- 24. Электрическая мощность гидрогенератора определяется по формуле: Рген= Рт∙ηг, кВт, (2.5.) где Рген – мощность генератора; Рт

- 25. На судоходных реках для перевалки судов через створ гидроузла применяются СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ и СУДОПОДЪЕМНИКИ. Судоходный шлюз

- 28. Скачать презентацию

Слайд 2Гидроэлектрические станции (ГЭС)

Достоинства ГЭС:

высокая маневренность агрегатов: процесс пуска и набора

Гидроэлектрические станции (ГЭС)

Достоинства ГЭС:

высокая маневренность агрегатов: процесс пуска и набора

2) выполняет важную роль резервного или аварийного энергоисточника при совместной работе с другими станциями в объединенной энергосистеме;

3) большинство ГЭС решает комплексную задачу в отдельном водохозяйственном районе (энергетика, водное хозяйство, ирригация, судоходство, снижение вероятности катастрофических затоплений территорий ниже гидроузла, рекреация и т.д.);

4) на ГЭС имеется значительно меньшее количество обслуживающего персонала, чем на ТЭС той же мощности (в 4-5 раз), а с учетом топливодобывающих и транспортных предприятий, обслуживающих ТЭС – в 10-12 раз;

5) на ГЭС самая низкая себестоимость электроэнергии (в 4-6 раз ниже, чем на лучших ТЭС той же мощности);

6) малые расходы электроэнергии на собственные нужды гидростанции (не более 0,5-1,0% от выработки ГЭС)

Слайд 3НЕДОСТАТКАМИ ГЭС являются:

1) затопление больших площадей полезных земель, населенных пунктов, мест

НЕДОСТАТКАМИ ГЭС являются:

1) затопление больших площадей полезных земель, населенных пунктов, мест

2) негативное воздействие на ихтиофауну (преграждение путей миграции ценных рыб на нерест, гибель икры при колебании уровней воды в верхнем и нижнем бьефе, а также при изменении температуры воды);

3) изменение гидрологического режима реки (в зимний период уровни реки значительно повышены по сравнению с естественными условиями, при этом образуются наледи из-за разных величин попусков воды через гидротурбины; весной и летом, наоборот, уровни реки ниже гидроузла резко понижены из-за накопления воды в водохранилище);

4) в результате повышения ветров над поверхностью водохранилища усиливается волновая деятельность, из-за чего происходит разрушение берегов;

5) воздействие на микроклимат побережья, которое имеет двоякое влияние: в весенне-летний период наблюдается похолодание, а осенью – потепление по сравнению с естественными условиями

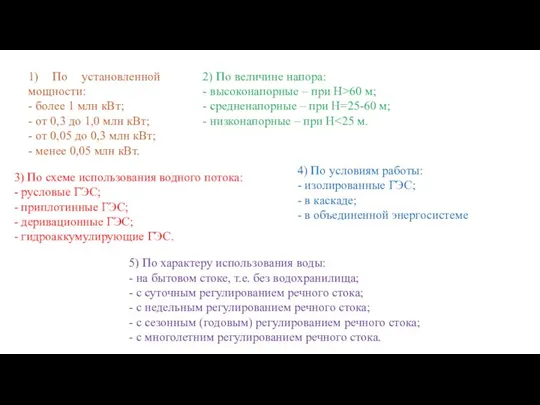

Слайд 41) По установленной мощности:

- более 1 млн кВт;

- от 0,3

1) По установленной мощности:

- более 1 млн кВт;

- от 0,3

- от 0,05 до 0,3 млн кВт;

- менее 0,05 млн кВт.

2) По величине напора:

- высоконапорные – при Н>60 м;

- средненапорные – при Н=25-60 м;

- низконапорные – при Н<25 м.

3) По схеме использования водного потока:

- русловые ГЭС;

- приплотинные ГЭС;

- деривационные ГЭС;

- гидроаккумулирующие ГЭС.

5) По характеру использования воды:

- на бытовом стоке, т.е. без водохранилища;

- с суточным регулированием речного стока;

- с недельным регулированием речного стока;

- с сезонным (годовым) регулированием речного стока;

- с многолетним регулированием речного стока.

4) По условиям работы:

- изолированные ГЭС;

- в каскаде;

- в объединенной энергосистеме

Слайд 5ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

Бьеф -Часть водотока, примыкающая к

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

Бьеф -Часть водотока, примыкающая к

Верхний бьеф - Бьеф с верховой стороны водоподпорного сооружения

Нижний бьеф - Бьеф с низовой стороны водоподпорного сооружения

Русловые ГЭС – гидроузлы, где здание станции участвует в создании водонапорного фронта, поэтому в таких схемах напор ГЭС не превышает 30-40 м.

Приплотинные ГЭС отличаются от русловых тем, что у них здание станции расположено ниже плотины и не участвует в создании подпора воды, поэтому здание выполняется конструктивно значительно облегченным. В связи с этим приплотинные ГЭС могут иметь напоры воды до 200-300 м и выше.

ДГЭС строятся на горных реках с большими уклонами воды, поэтому для получения значительных напоров на станции не требуется строить высокие плотины.

ДГЭС подразделяются на два типа – с безнапорной (открытый канал) и с напорной деривацией (трубопровод, туннель).

Слайд 6Плотины предназначены для создания подпора воды, т.е. водохранилища и регулирования речного стока.

Плотины предназначены для создания подпора воды, т.е. водохранилища и регулирования речного стока.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛОТИН.

По величине напора: По используемым материалам:

- низконапорные – до 10 м; - бетонные (железобетонные);

- средненапорные – от 10 до 40 м; - грунтовые;

- высоконапорные – выше 40 м. - деревянные.

Бетонные плотины: Грунтовые плотины

- гравитационные; - земляные;

- арочные; - каменные;

- контрфорсные. - каменно-набросные

Слайд 8Майнская и Саяно-Шушенская ГЭС представляют собой единый гидроэнергетический комплекс, тесно связанный технологически:

Майнская и Саяно-Шушенская ГЭС представляют собой единый гидроэнергетический комплекс, тесно связанный технологически:

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС включает: Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую и Богучанскую на Ангаре; Красноярскую (Дивногорск), Майнскую (пос. Майна) и Саяно-Шушенскую (Саяногорск) на Енисее.

Слайд 12БЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ

а) Гравитационные плотины отличаются тяжелым весом, поэтому они обладают высокой

БЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ

а) Гравитационные плотины отличаются тяжелым весом, поэтому они обладают высокой

б) Арочные плотины в плане имеют вид дуги, поэтому давление воды передается на скальные берега. Толщина плотины значительно меньше, чем у гравитационных, для них требуется меньшее количество бетона. По способу пропуска воды арочные плотины могут быть глухими и водосбросными. Толщина плотины поверху составляет около 1,5-4,0 м в зависимости от величины напора, которая может достигать 300 и более м

в) Контрфорсные плотины представляют собой железобетонные плиты, воспринимающие давление воды, а для их устойчивости с нижней стороны подпираются вертикальными бетонными ребрами-контрфорсами. Для большей устойчивости на сдвиг плиты наклонены в сторону нижнего бьефа с целью пригрузки плотины весом воды на верховой грани. Контрфорсы для устойчивости всей конструкции скрепляются балками жесткости по всей длине плотины

Слайд 18Силы, воздействующие на гидросооружение: G1 – вес сооружения; G2 и G3 –

Силы, воздействующие на гидросооружение: G1 – вес сооружения; G2 и G3 –

Таким образом, на сдвиг и опрокидывание сооружения действуют силы G4 и G5, а силы G1, G2 и G3 – препятствуют этому. Сила ветра имеет двоякое действие в зависимости от его направления. Зубчатая форма основания сооружения способствует лучшему сопротивлению против сдвига вдоль земной поверхности.

Понур предназначен для укрепления основания перед плотиной и удлинения пути фильтрационных вод

Рисберма предназначена для крепления части русла реки в нижнем бьефе и совместно с водобоем предохраняет этот участок от размыва.

Слайд 20Здание ГЭС условно можно разделить на три части:

подводную – наиболее сложную

Здание ГЭС условно можно разделить на три части:

подводную – наиболее сложную

- надводную, где размещаются гидрогенераторы, трансформаторы, крановое оборудование машинного зала, различные вспомогательные устройства.

- блок монтажной площадки – предназначен для производства различных монтажных и ремонтных работ, различных частей оборудования.

Слайд 21Гидроагрегаты ГЭС

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Гидроагрегаты ГЭС

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Слайд 23Гидрогенераторы подразделяются:

а) по мощности – малые (до 50 МВт), средние (от

Гидрогенераторы подразделяются:

а) по мощности – малые (до 50 МВт), средние (от

б) по частоте вращения ротора – на тихоходные (до 100 об/мин.) и быстроходные (свыше 100 об/мин.).

Диапазон напряжений на выводах гидрогенератора колеблется от 8,8 до 18 кВ; коэффициент мощности (соs φ) – от 0,8 до 0,95 и КПД – от 96,3 до 98,8 %.

Особым видом гидравлической машины является ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАПСУЛЬНЫЙ ГИДРОАГРЕГАТ, совмещающий гидротурбину с гидрогенератором, расположенные в герметичном кожухе. Эти агрегаты используются на низконапорных ГЭС и на приливных электростанциях мощностью до 45 МВт

Слайд 24Электрическая мощность гидрогенератора определяется по формуле:

Рген= Рт∙ηг, кВт, (2.5.)

где Рген –

Электрическая мощность гидрогенератора определяется по формуле:

Рген= Рт∙ηг, кВт, (2.5.)

где Рген –

Слайд 25На судоходных реках для перевалки судов через створ гидроузла применяются СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ

На судоходных реках для перевалки судов через створ гидроузла применяются СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ

Судоходный шлюз представляет собой гидротехническое сооружение, которое дает возможность перехода судну из бьефа в бьеф с помощью неподвижной камеры. Процесс шлюзования при одностороннем движении судна через однокамерный шлюз занимает 20-40 мин., при двухстороннем – 30-60 мин.

Спектроанализаторы Agilent

Спектроанализаторы Agilent Презентация на тему Компетентностный подход в образовании

Презентация на тему Компетентностный подход в образовании ВкусВилл. Основной ассортимент

ВкусВилл. Основной ассортимент Артикуляционная гимнастика для постановки звуков Р и Р

Артикуляционная гимнастика для постановки звуков Р и Р Цветоведение

Цветоведение Использование ИКТ в начальной школе: на уроках и во внеурочное время

Использование ИКТ в начальной школе: на уроках и во внеурочное время VR/AR технологии для адаптации к современной жизни людей с ограниченными возможностями

VR/AR технологии для адаптации к современной жизни людей с ограниченными возможностями Презентация на тему Старинные русские меры длины, веса, объёма

Презентация на тему Старинные русские меры длины, веса, объёма Лекция 5.5. «Нововведения в судебную практику в строительстве» Санкт-Петербург 2011 г.

Лекция 5.5. «Нововведения в судебную практику в строительстве» Санкт-Петербург 2011 г. Продукты Лаборатории Касперского новые возможности для бизнеса

Продукты Лаборатории Касперского новые возможности для бизнеса Http://www.deti-66.ru/ Детский исследовательский проект1 Коллективная исследовательская работа учащихся 2 и 3 классов Выполнили: Палаткина Л

Http://www.deti-66.ru/ Детский исследовательский проект1 Коллективная исследовательская работа учащихся 2 и 3 классов Выполнили: Палаткина Л Презентация на тему Экологические сукцессии

Презентация на тему Экологические сукцессии Делимость чисел 8 класс

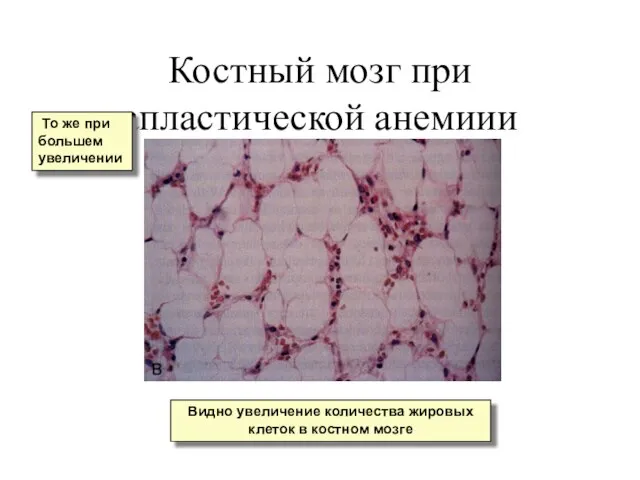

Делимость чисел 8 класс Костный мозг при апластической анемиии

Костный мозг при апластической анемиии ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ презентация

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ презентация Физиологические изменения при родах и послеродовом периоде

Физиологические изменения при родах и послеродовом периоде Higher education traditions in the USA

Higher education traditions in the USA М.М.Пришвин " Ребята и утята" - презентация для начальной школы_

М.М.Пришвин " Ребята и утята" - презентация для начальной школы_ Проекты памятников врачам, погибшим от COVID19

Проекты памятников врачам, погибшим от COVID19 Игра о Богучанском районе

Игра о Богучанском районе Грамматическая стилистика Типология ошибок

Грамматическая стилистика Типология ошибок Презентация 1

Презентация 1 Этапы клиентского опыта. Подразделение: розничные магазины

Этапы клиентского опыта. Подразделение: розничные магазины Строение Земли 2 класс

Строение Земли 2 класс Психологический портрет личности: темперамент и характер

Психологический портрет личности: темперамент и характер Коучинг в QA Дмитрий Ворончев. Acronis, Inc

Коучинг в QA Дмитрий Ворончев. Acronis, Inc THE KAZAKHSTAN’S MOST ANCIENT ARCHITECTURE: Geoglyphs / The Album of typical examples by Dr. Konstantin I.SAMOILOV. - Almaty, 2016

THE KAZAKHSTAN’S MOST ANCIENT ARCHITECTURE: Geoglyphs / The Album of typical examples by Dr. Konstantin I.SAMOILOV. - Almaty, 2016 Презентация kak on dyshit tak i pishet 1

Презентация kak on dyshit tak i pishet 1