Содержание

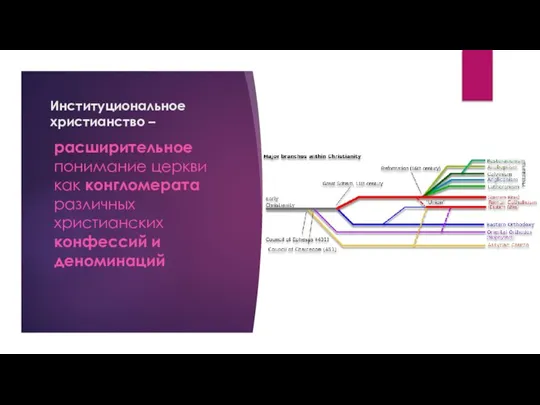

- 2. Институциональное христианство – расширительное понимание церкви как конгломерата различных христианских конфессий и деноминаций

- 3. НОВАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, А ЗАТЕМ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1) РОСТ

- 4. Содержание процесса глобализации Глобализация – совокупность экономических, политических и социальных процессов, которые ведут к: нарастанию противоречий

- 5. Экономические преимущества глобализации либерализация экономики, в частности, путем снятия границ на пути финансовых потоков. Бесконтрольное трансграничное

- 6. глобализация кризисных явлений попытки сформировать монополярную систему не только на уровне базиса, но и в надстройке

- 7. Негативные следствия глобализации в социо-культурной сфере разрыв системы «индивидуум ↔ община (социум)» и прогрессирующая индивидуализация общественной

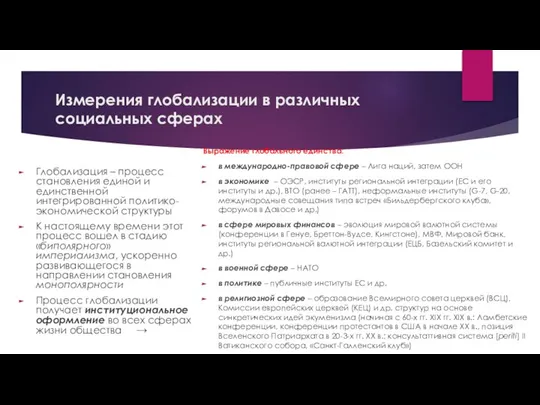

- 8. Измерения глобализации в различных социальных сферах Глобализация – процесс становления единой и единственной интегрированной политико-экономической структуры

- 9. Кризис глобализационной модели развития* системный кризис – кризис модели развития, основанной на инфляционном росте в перекредитованной

- 10. - Что может Церковь предложить обществу? - Какие направления научного анализа необходимо развивать? как формировались исторические

- 11. Причины кризиса институционального христианства 1) Внешние причины, которые создает общество (стремительная секуляризация как результат идеологического переворота

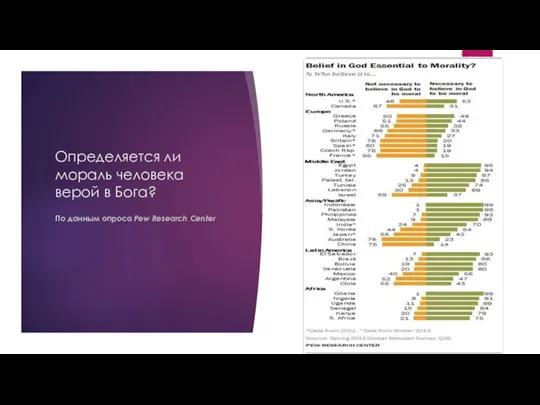

- 12. Определяется ли мораль человека верой в Бога? По данным опроса Pew Research Center

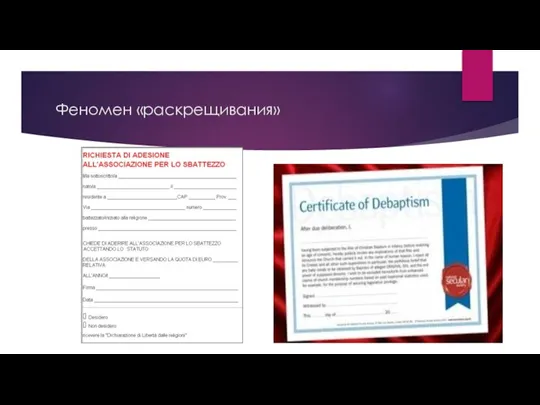

- 13. Феномен «раскрещивания»

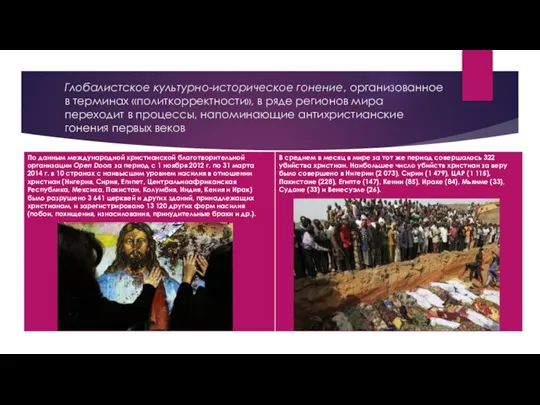

- 14. Глобалистское культурно-историческое гонение, организованное в терминах «политкорректности», в ряде регионов мира переходит в процессы, напоминающие антихристианские

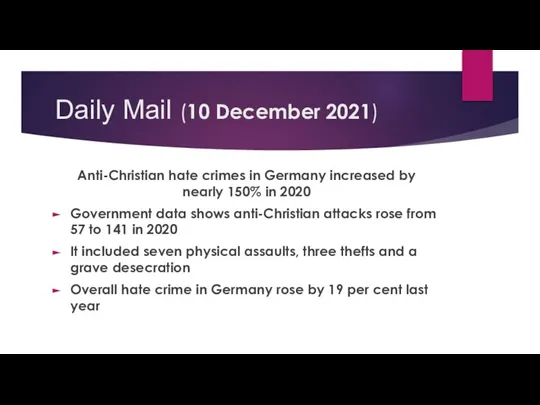

- 15. Daily Mail (10 December 2021) Anti-Christian hate crimes in Germany increased by nearly 150% in 2020

- 16. Augusto Del Noce Italian Catholic philosopher (1910-1989). «A new opponent of Christianity has grown in recent

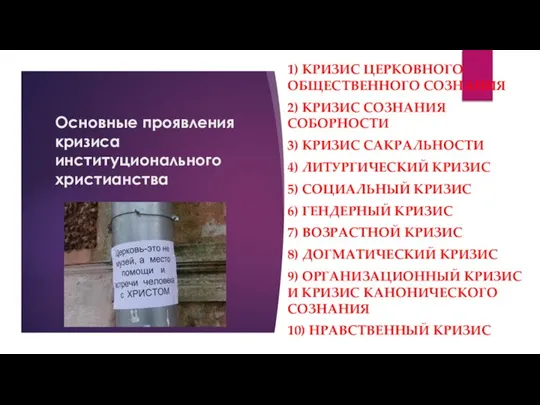

- 17. 1) КРИЗИС ЦЕРКОВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 2) КРИЗИС СОЗНАНИЯ СОБОРНОСТИ 3) КРИЗИС САКРАЛЬНОСТИ 4) ЛИТУРГИЧЕСКИЙ КРИЗИС 5)

- 18. 1) Кризис церковного общественного сознания индивидуализация церковного сознания («безразличие, равнодушие – теплохладность, безответственность по отношению к

- 19. 2) Кризис сознания соборности ≠ нарушении принципа коллегиальности в принятии решений общецерковного значения = соборность в

- 20. 3) Кризис сакральности (десакралоизщация/профанация сакрального) Межконфессиональный Рождественский детский утренник с вертепом и ряжеными на солее в

- 21. «Бог поместил Церковь в мир. Дьявол же стремится внести мир сей в Церковь» Современная апологетика

- 22. 4) Литургический кризис («литургическое возрождение», «литургическое развитие») Нарушение мистико-реального восприятия таинства Евхаристии (как таинства общения одновременно

- 23. Существенное сокращение богослужения, его «опрощение» и «обогащение» «культурой улиц», отказ от сакрального языка, модернизация архитектуры и

- 24. 5) Социальный кризис Отсутствие адекватного ответа на социальные вызовы эпохи капитализма (католический синдикализм, христианские партии) Отказ

- 25. Состояние общественной религиозности согласно опросам «Левада-центра» и кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ 2009 и 2014

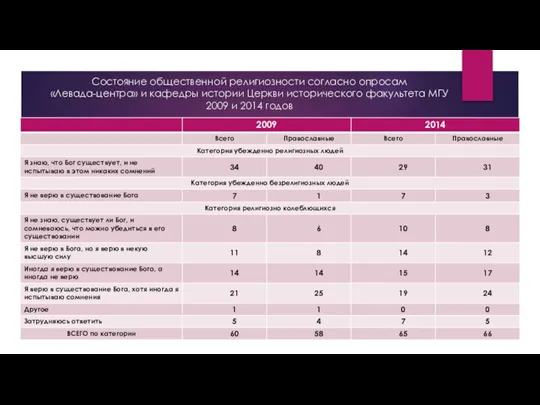

- 26. 6) Гендерный кризис Девушки-субдиаконы. Фрейзинг (Бавария), месса в католическом кафедральном соборе Группа румынских старостильников . .

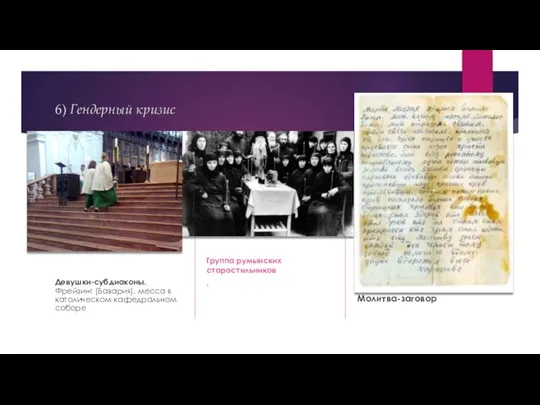

- 27. 7) Возрастной кризис По данным переписи, проведенной в Великобритании в 2005 г., приходы стареют: среди прихожан

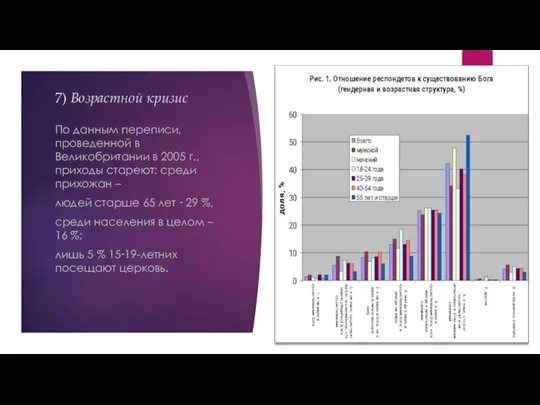

- 28. 8) Догматический кризис («догматический индифферентизм») По опросам сер. 2000-х гг., только 76 % англиканских священников верят

- 29. Синкретическое религиозное поведение при достаточно четкой религиозной самоидентификации, которое выражается в широком распространении магических представлений .

- 30. Обрядоверие и суеверие («народный магизм») как выражения догматического индифферентизма Статуя святого с записочкой в ухе. Рим,

- 31. «Недавно вполне культурный, нормальный человек мне сказал: “Причем здесь Христос в эти рождественские дни? – What

- 32. Образцы «православного» маркетинга

- 33. 9) Организационный кризис и кризис канонического сознания Католицизм: национальные и региональные епископские конференции (попытка возрождения концилиаристских

- 34. 10) Нравственный кризис – связан с растущим влиянием на церковь секулярной глобализации, ставящей во главу угла

- 35. Экзистенциальные последствия кризиса: а) внутренние Смена экзистенциальных ценностей – постепенная переориентация религиозной ценностной шкалы: место трансцендентного

- 36. Универсализм Церкви vs секулярный глобализм Опасность превращения из универсального в этнографический феномен Создание объективных условий для

- 37. Экзистенциальные последствия кризиса: б) внешние Кризисные явления внутри христианских конфессиональных объединений оказывают обратное влияние на общество,

- 39. Скачать презентацию

Путь. Перемещение. Определение координаты движущегося тела

Путь. Перемещение. Определение координаты движущегося тела ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ  ФОРД

ФОРД Языковая политика школы № 7

Языковая политика школы № 7 Авторская школа Светланы БадаевойОценка и развитие персонала в компании

Авторская школа Светланы БадаевойОценка и развитие персонала в компании Металлы – простые вещества

Металлы – простые вещества чрезвычайные ситуации природного характера

чрезвычайные ситуации природного характера Прохождение_учебно_технологической_практики_на_предприятии_ООО

Прохождение_учебно_технологической_практики_на_предприятии_ООО Озеленение классной комнаты

Озеленение классной комнаты Анализ деятельности МОУ Стремуткинской средней общеобразовательной школы по формированию положительного имиджа.

Анализ деятельности МОУ Стремуткинской средней общеобразовательной школы по формированию положительного имиджа. Методы селекции растений, животных, микроорганизмов

Методы селекции растений, животных, микроорганизмов Вино нового поколения

Вино нового поколения Enterprise planning

Enterprise planning Анализ особенностей трансляционных рисков в промышленности

Анализ особенностей трансляционных рисков в промышленности Птицы

Птицы Развиваем память

Развиваем память Астафьев «Капалуха»

Астафьев «Капалуха» Презентация на тему Любовь и уважение к отечеству

Презентация на тему Любовь и уважение к отечеству  Cats - Кошки

Cats - Кошки Презентация на тему Рыцари и замки

Презентация на тему Рыцари и замки  Презентация на тему Пищевые добавки и консерванты

Презентация на тему Пищевые добавки и консерванты Детская агрессивность. Проявление, причины возникновения

Детская агрессивность. Проявление, причины возникновения Красная книга России

Красная книга России Present_Simple_rule (1)

Present_Simple_rule (1) Виды силовой аэробики у детей старшего школьного возраста

Виды силовой аэробики у детей старшего школьного возраста Первая координационная встреча с лидерами (общественные инспекторы безопасности движения)

Первая координационная встреча с лидерами (общественные инспекторы безопасности движения) МОУ Новоторъяльская СОШ» Методическая работа. «Методическая работа в школе – это целостная система взаимосвязанных мер, действий

МОУ Новоторъяльская СОШ» Методическая работа. «Методическая работа в школе – это целостная система взаимосвязанных мер, действий История и этапы возникновения Городецкой росписи

История и этапы возникновения Городецкой росписи