Слайд 2Теодор Руссо

«Вид в окрестностях Гранвиля» 1833

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

Слайд 3Теодор Руссо. Вид на Барбизон.

1850 г.

Слайд 4История творчества

Группа французских художников-пейзажистов, проживавших и творивших в середине XIX в. в

деревне Барбизон в лесу Фонтенбло. Колония художников, основанная в 1830-е гг. и существовавшая до 1840-х гг., оказала существенное влияние на развитие европейской пейзажной живописи. Её участники считаются предшественниками импрессионизма.

Слайд 5Особенности живописи

Характерной чертой барбизонской школы стало обращение к реалистическому изображению природы, на

которое художников вдохновили современная им английская пейзажная живопись Джона Констебла, Кроумса и Тёрнера и нидерландские пейзажисты XVII в. (в первую очередь Мейндерт Хоббема и Якоб ван Рейсдаль).

Слайд 6Реализм сменил идеалистические пейзажные композиции классицизма, важное значение приобрели нюансы настроения и

мгновенные впечатления «интимного пейзажа» (фр. Paysage intime), близкие к импрессионизму. В отличие от классической живописи, выполнявшейся в ателье, художники из Барбизона писали сначала на пленэре, а завершали свои произведения уже в ателье.

Слайд 7Манера письма

Поскольку объединяющим художников звеном большей частью была не определённая цель, а

отказ от академического классицизма, художественные техники художников барбизонской школы очень различны — от лёгких мягких мазков кистью Коро до рельефного импасто Дюпре.

Слайд 8Участники барбизонской школы

Теодор Руссо (1812—1867), основатель школы

Jean Birotte

Карл Бодмер (1809—1893)

Жюль Бретон (1827—1906)

Луи Каба (1823—1889)

Ferdinand Chaigneau (1830—1906)

Antoine Chintreuil (1814—1873)

Камиль Коро (1796—1875)

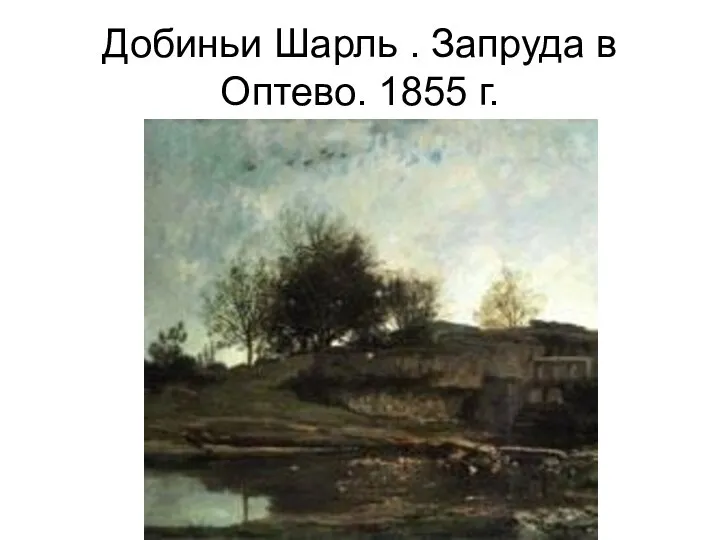

Шарль Франсуа Добиньи (1817—1878)

Alexandre Defaux (1826—1900)

Нарсис Виржиль Диас Де Ла Пенья (1807—1876)

Жюль Дюпре (1812—1889)

Анри Арпиньи (1819—1916)

Шарль Жак (1813—1894)

Жан-Франсуа Милле (1814—1875)

Olivier de Penne (1831—1897)

Констан Тройон (1810—1865)

Феликс Зим (1821—1911)

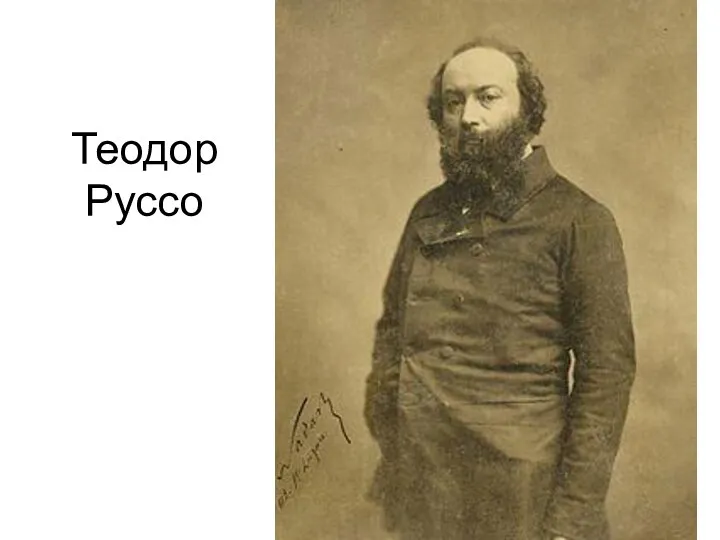

Слайд 9Теодор Руссо

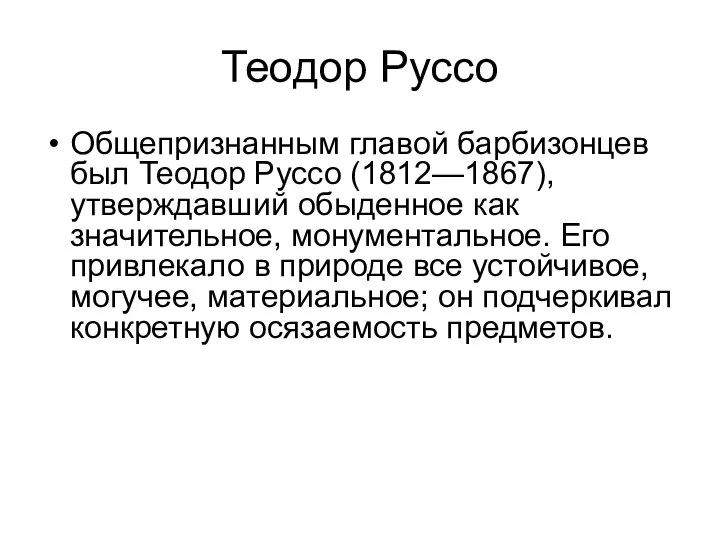

Общепризнанным главой барбизонцев был Теодор Руссо (1812—1867), утверждавший обыденное как значительное,

монументальное. Его привлекало в природе все устойчивое, могучее, материальное; он подчеркивал конкретную осязаемость предметов.

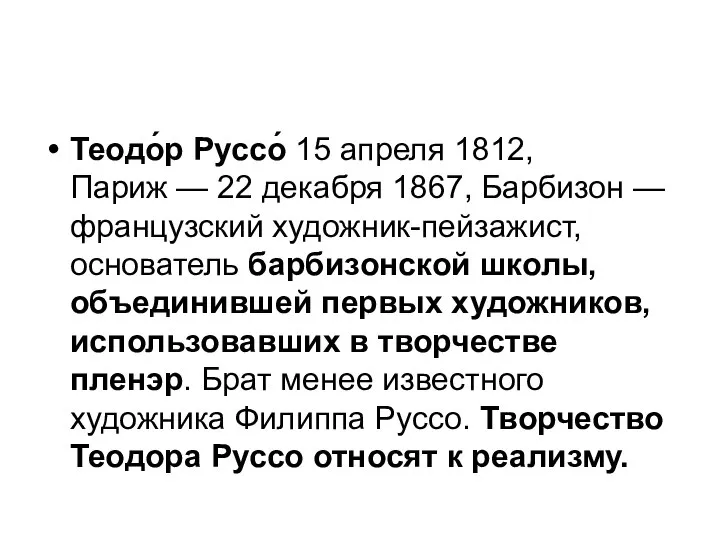

Слайд 11Теодо́р Руссо́ 15 апреля 1812, Париж — 22 декабря 1867, Барбизон — французский художник-пейзажист,

основатель барбизонской школы, объединившей первых художников, использовавших в творчестве пленэр. Брат менее известного художника Филиппа Руссо. Творчество Теодора Руссо относят к реализму.

Слайд 12Первые уроки живописи Теодор Руссо получил у своего двоюродного брата-художника. В пятнадцать

лет его взял в обучение на два года художник-пейзажист Жан Шарль Ремон (фр.)русск.. Т. Руссо путешествовал по Оверни и Нормандии, что нашло отражение в его творчестве.

Слайд 13В 1831 году девятнадцатилетний Руссо подал заявку на участие в Парижском салоне. Его

пейзаж дикой природы Оверни получил признание благодаря живой технике письма. Следующие четыре Парижских салона были для Теодора Руссо неудачными, и он не участвовал в публичных выставках вплоть до 1849 года.

Слайд 14Руссо ввёл понятие «интимного пейзажа», мотивы для которого предоставлял в основном лес

Фонтенбло. При простоте и натуральности изображённого главную роль в нём призван играть общий колорит картины, сильно и поэтично передающий настроение, создаваемое в душе художника природой в тот или другой момент времени. В 1832-33 гг. он впервые вышел на пленэр

Слайд 15Зиму 1836—1837 годов Руссо провёл вместе с художниками Нарциссом Виржилем Диасом де ла

Пенья и Алиньи (фр.)русск. в Барбизоне. Природа Барбизона произвела на него такое большое впечатление, что Руссо стал приезжать туда каждый год, а с 1848 г. окончательно переселился туда со своей женой.

Со временем вокруг Руссо образовался круг его коллег-художников, как и он писавших природу на природе — Каба, Добиньи и Дюпре. Так постепенно возникла барбизонская школа.

Теодор Руссо умер в 1867 году в возрасте 55 лет от разрыва сердца.

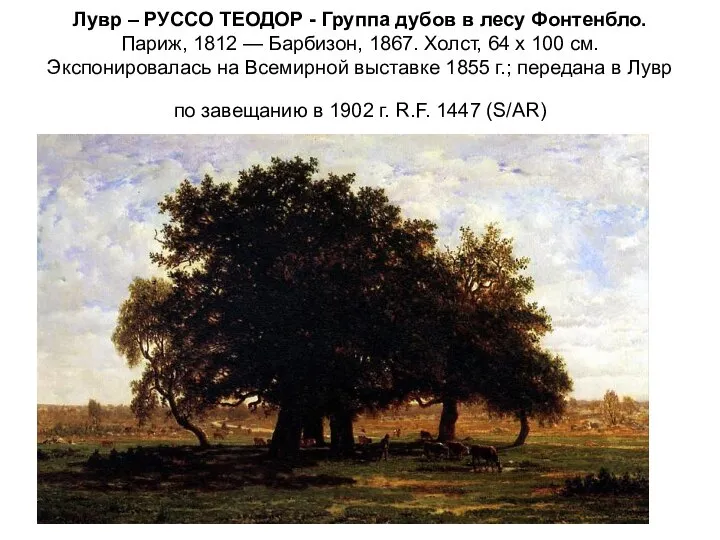

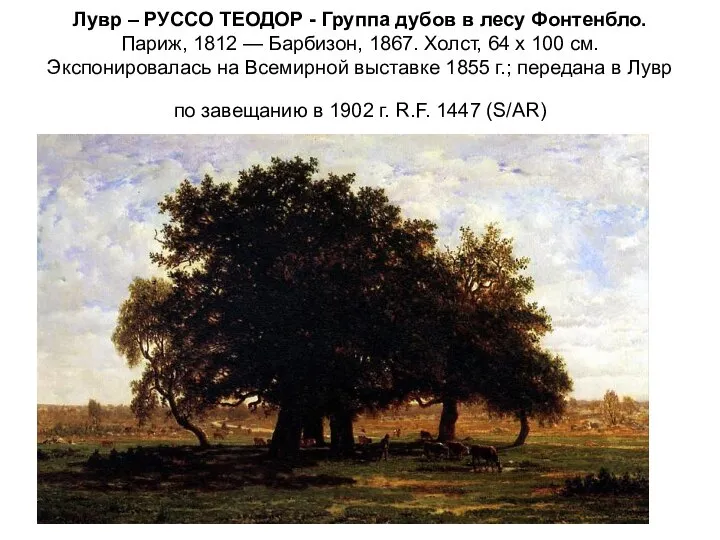

Слайд 16Лувр – РУССО ТЕОДОР - Группа дубов в лесу Фонтенбло.

Париж, 1812

— Барбизон, 1867. Холст, 64 х 100 см. Экспонировалась на Всемирной выставке 1855 г.; передана в Лувр по завещанию в 1902 г. R.F. 1447 (S/AR)

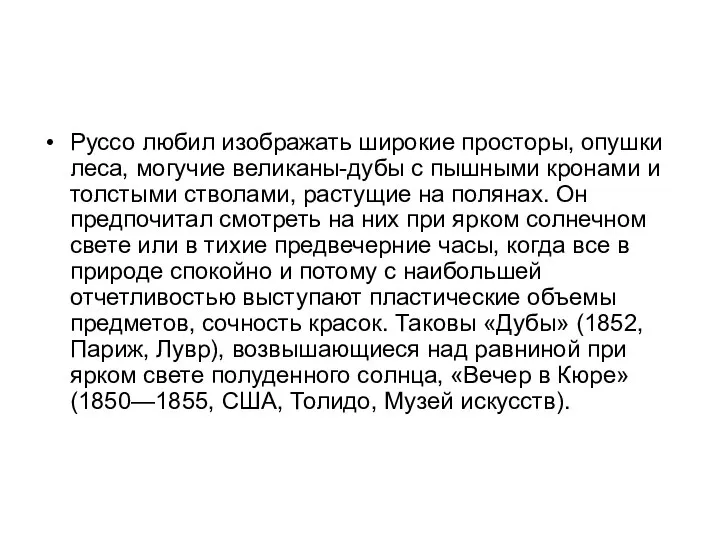

Слайд 19Руссо любил изображать широкие просторы, опушки леса, могучие великаны-дубы с пышными кронами

и толстыми стволами, растущие на полянах. Он предпочитал смотреть на них при ярком солнечном свете или в тихие предвечерние часы, когда все в природе спокойно и потому с наибольшей отчетливостью выступают пластические объемы предметов, сочность красок. Таковы «Дубы» (1852, Париж, Лувр), возвышающиеся над равниной при ярком свете полуденного солнца, «Вечер в Кюре» (1850—1855, США, Толидо, Музей искусств).

Слайд 20Руссо .Рынок в Нормандии. 1830 г.

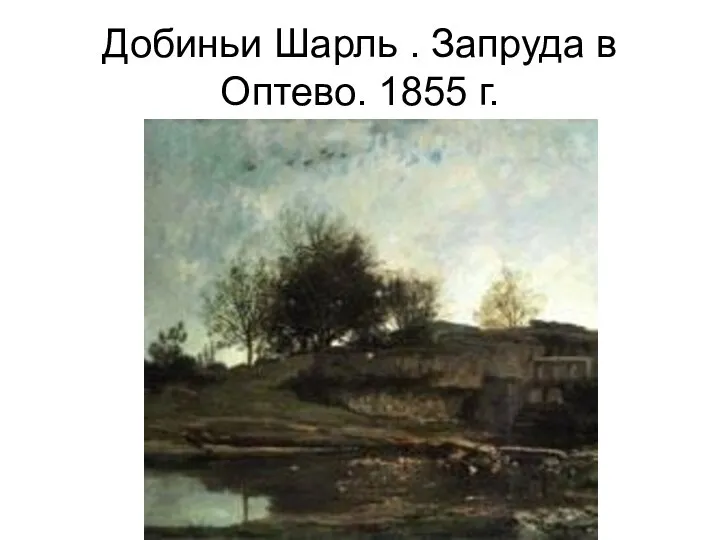

Слайд 21Добиньи Шарль . Запруда в Оптево. 1855 г.

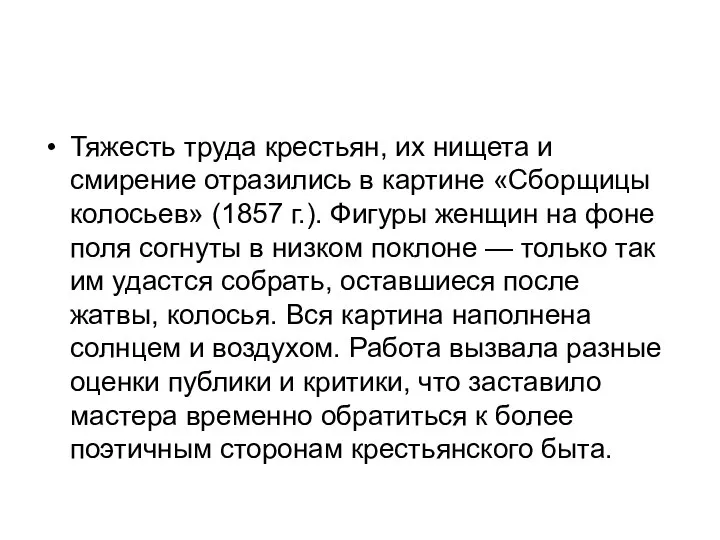

Слайд 22Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857 г.

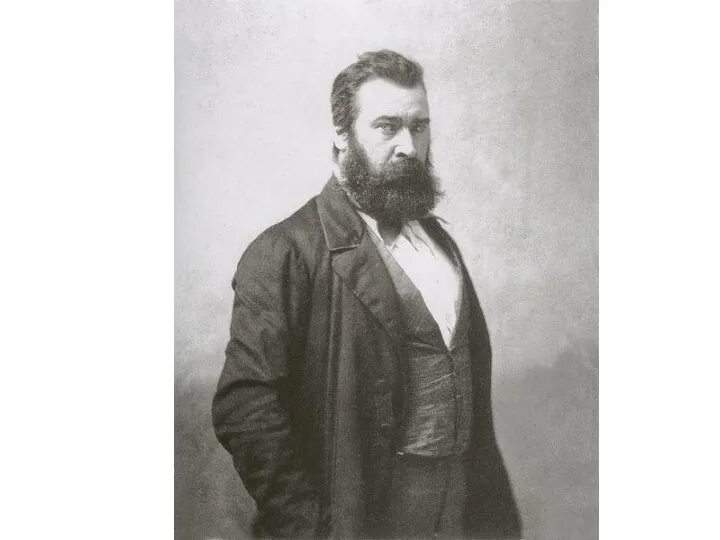

Слайд 23Милле

Жан Франсуа Милле́ (фр. Jean-François Millet, (4 октября 1814 — 20 января 1875) — французский

художник, один из основателей барбизонской школы.

Слайд 25Творческая биография

Милле родился в семье зажиточного крестьянина из маленькой деревушки Грюши

на берегу пролива Ла-Манш близ Шербура. Его художественные способности были восприняты семьёй как дар свыше. Родители дали ему денег и позволили учиться живописи. В 1837 г. он приехал в Париж и два года занимался в мастерской живописца Поля Делароша (1797—1856). С 1840 г. молодой художник начал выставлять свои работы в Салоне.

Слайд 26

В 1849 г. художник поселился в Барбизоне и прожил там до конца

своих дней. Тема крестьянской жизни и природы стала главной для Милле. «Я крестьянин и ничего больше, как крестьянин», — говорил он о себе.

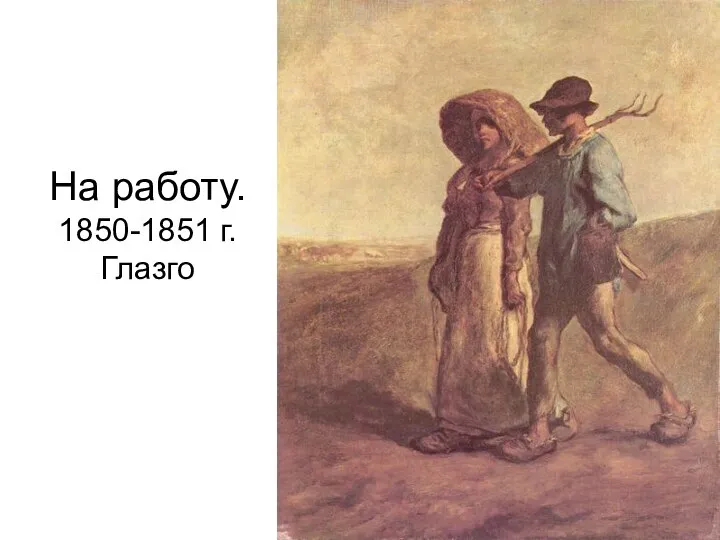

Слайд 27Веяльщик. 1848 г. Национальная галерея. Лондон

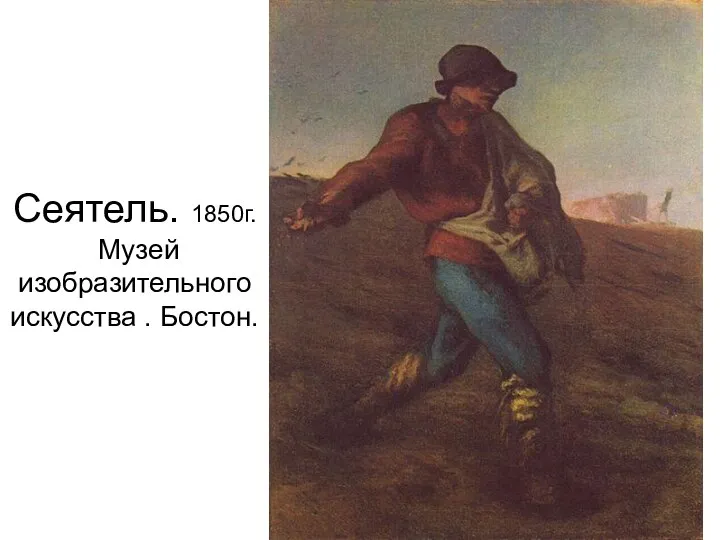

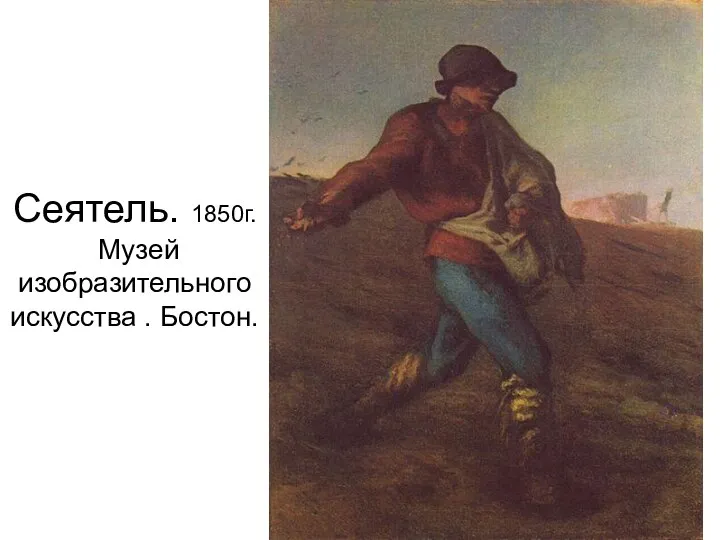

Слайд 28Сеятель. 1850г. Музей изобразительного искусства . Бостон.

Слайд 30

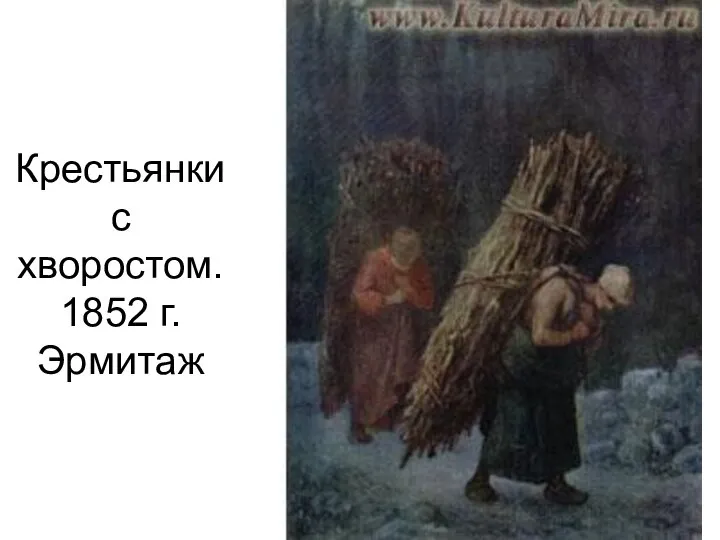

«Мне никогда не открывается светлая сторона жизни,— писал однажды Милле своему

другу Сансье,— я не знаю, где она, я никогда ее не видел». Эти слова невольно вспоминаются перед эрмитажной картиной «Крестьянки с хворостом». Ее глухие тона, словно расплывающиеся в серой сумеречной глубине, определяют минорный строй колорита.

Слайд 31

Две женские фигуры с огромными вязанками хвороста медленно бредут по лесной

тропинке. Монотонные повторы стволов как бы аккомпанируют из полумрака их замедленному движению. Окружение едва намечено: неровные вертикали деревьев позади, куча камней справа и еще одна-две немногословные детали, но из этих беглых штрихов вырастает образ суровой природы. И цвет, и движение, и пластика — все выдержано в одном ключе, сосредоточенно-скорбном. Но этими печальными нотами не исчерпывается замысел картины. Какими бы угнетенными ни выглядели женские фигуры, сильная и плотная живопись Милле придает им монументальность.

Слайд 32Крестьянки с хворостом. 1852 г. Эрмитаж

Слайд 33

Тяжесть труда крестьян, их нищета и смирение отразились в картине «Сборщицы

колосьев» (1857 г.). Фигуры женщин на фоне поля согнуты в низком поклоне — только так им удастся собрать, оставшиеся после жатвы, колосья. Вся картина наполнена солнцем и воздухом. Работа вызвала разные оценки публики и критики, что заставило мастера временно обратиться к более поэтичным сторонам крестьянского быта.

Слайд 35Смерть и дровосек. 1859 г. Глиптотека. Новый Карлсберг. Копенгаген

Слайд 37

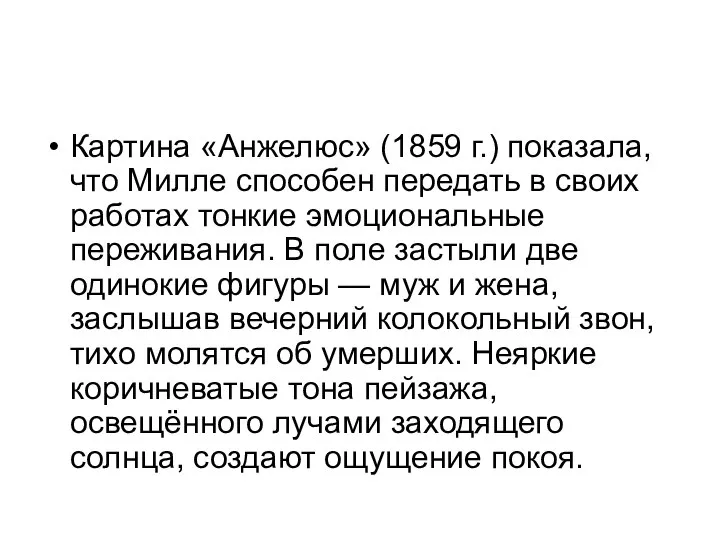

Картина «Анжелюс» (1859 г.) показала, что Милле способен передать в своих работах

тонкие эмоциональные переживания. В поле застыли две одинокие фигуры — муж и жена, заслышав вечерний колокольный звон, тихо молятся об умерших. Неяркие коричневатые тона пейзажа, освещённого лучами заходящего солнца, создают ощущение покоя.

Слайд 39

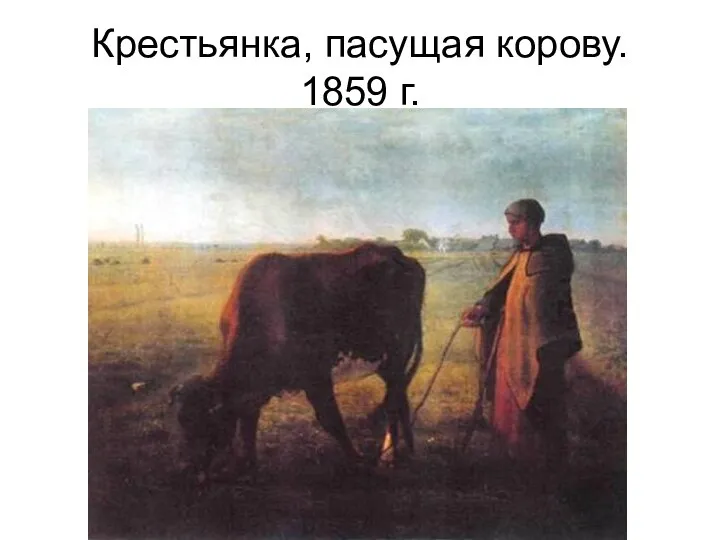

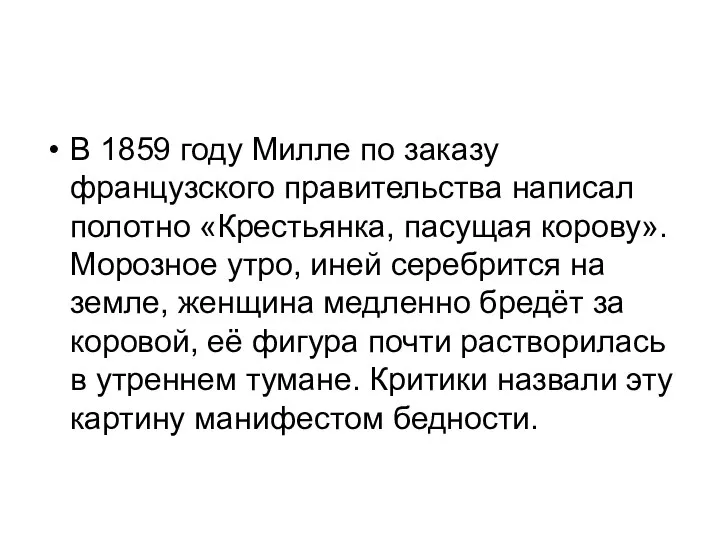

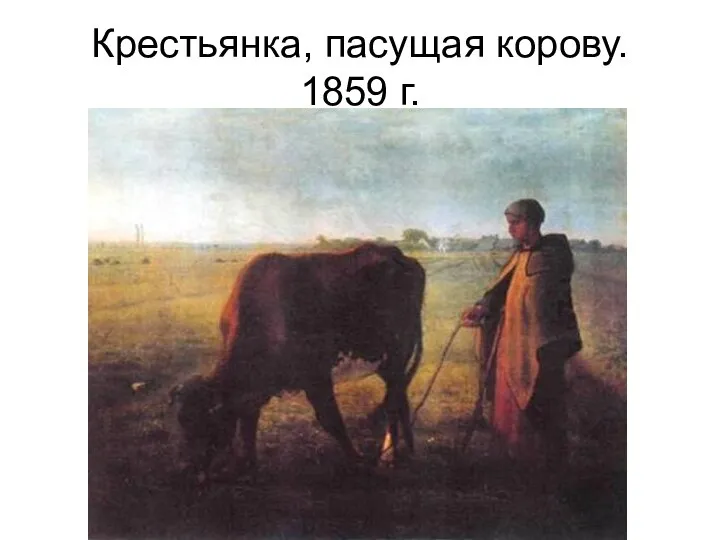

В 1859 году Милле по заказу французского правительства написал полотно «Крестьянка, пасущая

корову». Морозное утро, иней серебрится на земле, женщина медленно бредёт за коровой, её фигура почти растворилась в утреннем тумане. Критики назвали эту картину манифестом бедности.

Слайд 40Крестьянка, пасущая корову. 1859 г.

Слайд 41

В конце жизни художник под влиянием барбизонцев увлёкся пейзажем. В «Зимнем

пейзаже с воронами» (1866 г.) нет крестьян, они давно ушли, бросив пашню, по которой бродят вороны. Земля прекрасна, печальна и одинока.

Слайд 42Зимний пейзаж с воронами. 1866г.

Слайд 43

«Весна» (1868—1873 гг.) — последняя работа Милле. Полная жизни и любви к природе,

сияющей яркими красками после дождя, она закончена незадолго до смерти художника.

Слайд 45

20 января 1875 года художник в возрасте 60 лет скончался в

Барбизоне и был похоронен близ деревни Шалли, рядом со своим другом Теодором Руссо.

Слайд 46

Милле никогда не писал картин с натуры. Он любил ходить по

лесу и делать маленькие зарисовки, а потом по памяти воспроизводил понравившийся мотив. Художник подбирал цвета для своих картин, стремясь не только достоверно воспроизвести пейзаж, но и достичь гармонии колорита.

Слайд 47

Живописное мастерство, стремление без прикрас показать деревенскую жизнь, поставили Жана Франсуа

Милле в один ряд с барбизонцами и художниками реалистического направления, работавшими во второй половине XIX в.

Слайд 48Милле в литературе

Марк Твен в рассказе «Жив он или умер?» описал историю

о том, как группа художников, устав от нищеты, решила разрекламировать, а затем инсценировать смерть одного из них, чтобы поднять цены на его картины. Художники руководствовались высказыванием о том, что денег, потраченных на похороны и эпитафии мастеров, умерших от голодной смерти, с лихвой хватило бы им на безбедную жизнь.

Слайд 49

Выбор пал на Франсуа Милле. Написав несколько картин и несколько мешков

набросков, он «после тяжелой и продолжительной болезни умер». Примечательно, что в рассказе Франсуа Милле сам нес «свой» гроб. Цена на картины сразу подскочила и художники смогли добиться своей цели - получить за свои произведения реальную цену при жизни.

врол

врол Статистические таблицы

Статистические таблицы ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «КОНТРАКТЫ» И ВСЕУКРАИНСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ЖУРНАЛ «ГVАРДИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕЙТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В журнале будут

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «КОНТРАКТЫ» И ВСЕУКРАИНСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ЖУРНАЛ «ГVАРДИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕЙТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В журнале будут Иллюстрации к повести Куприна «Гранатовый браслет»

Иллюстрации к повести Куприна «Гранатовый браслет» Мышцы головы и шеи

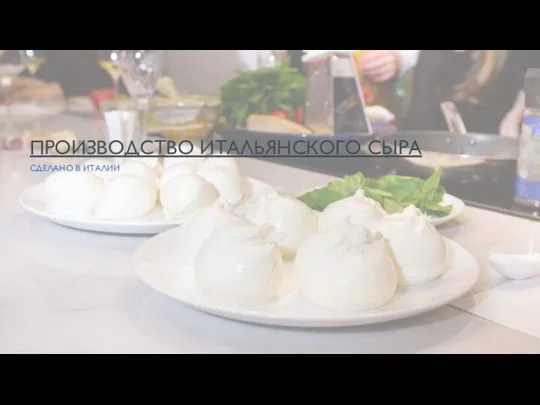

Мышцы головы и шеи Производство итальянского сыра

Производство итальянского сыра Санаторий Сосновая роща

Санаторий Сосновая роща Распахни окно

Распахни окно Access работа с таблицами

Access работа с таблицами  Системная плата ПК, архитектура, назначение разъемов, слотов

Системная плата ПК, архитектура, назначение разъемов, слотов Аудитория Mail.ru (31 проект) Август 2013

Аудитория Mail.ru (31 проект) Август 2013 Настурция

Настурция Презентация проекта

Презентация проекта Самостоятельная работа обучающихся как средство эффективности урока в свете реализации ФГОС

Самостоятельная работа обучающихся как средство эффективности урока в свете реализации ФГОС Волейбол. Часть 2-2 (приём-передача снизу )

Волейбол. Часть 2-2 (приём-передача снизу ) Сущность и основные направления деятельности социального педагога.

Сущность и основные направления деятельности социального педагога. Открытое занятие «Путешествие в мир театра» Воспитатель 8б класса Степанова А.Ю.

Открытое занятие «Путешествие в мир театра» Воспитатель 8б класса Степанова А.Ю. Чайная церемония в Японии

Чайная церемония в Японии Основные средства. Обзор событий за III квартал 2016 года

Основные средства. Обзор событий за III квартал 2016 года Оригами для начинающих “Собака”

Оригами для начинающих “Собака” Современный рентгеновский анализ в стекольном производстве

Современный рентгеновский анализ в стекольном производстве Колесо фортуны

Колесо фортуны К Дню башкирского языка

К Дню башкирского языка Психологическая характеристика свойств и типов темперамента

Психологическая характеристика свойств и типов темперамента Внутренняя энергия газа

Внутренняя энергия газа Восстановление и утепление окон для сохранения окружающей среды

Восстановление и утепление окон для сохранения окружающей среды Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов. Пиление древесины

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов. Пиление древесины Предметная образовательная область Технология и ее роль в системе школьного образования

Предметная образовательная область Технология и ее роль в системе школьного образования