Содержание

- 2. «Мысленный план» лабиринта и «когнитивные карты» Э.Толмена (1930-ые гг.)

- 3. Пространственное обучение Современная теория «когнитивных карт» Способы ориентации в пространстве: Счисление пути (dead reckoning) – затраченное

- 4. Заучивание последовательности стимулов Г. Террес (1977) Процесс запоминания цепей стимулов путем их разделения на подгруппы –

- 5. Инсайт - обучение Термин ввел У. Торп (1963) для сложных форм обучения, когда решение задачи происходило

- 6. Проблема «культуры» у животных (Сulture in animals) 1960-е гг. – начало широкомасштабных исследований поведения шимпанзе в

- 7. Проблема «культуры» у животных (Сulture in animals) Другие проекты: Дайан Фосси – исследования горилл

- 8. Проблема «культуры» у животных (Сulture in animals) Бируте Гальдикас – исследования орангутанов

- 9. Соколова Е.Е., Федорович Е.Ю. «К проблеме «культуры» у животных: критический анализ современных исследований с позиций психологии

- 10. Индивиды из разных сообществ шимпанзе, орангутанов, горилл, а также некоторых видов низших обезьян (капуцинов, макак) демонстрируют

- 11. Кроме того, указанные антропоиды и низшие обезьяны имеют также устойчивые поведенческие варианты передачи своих намерений (например,

- 12. Так, для шимпанзе было описано всего около 40 примеров подобного «культурного» поведения (например, разбивание орехов при

- 13. «Ритуализованное» бросание камней у шимпанзе. Вверху — три типичных варианта поведения: забрасывание камня в дупло или

- 15. Разные подходы Псевдокультура или протокультура (японский приматолог M. Каваи, 1965) Исследователь шимпанзе У. Мак Грю впоследствии

- 16. Некоторые авторы используют термины «культура» и «традиции» как взаимозаменяемые. Laland K.N., Janik V.M. The animal cultures

- 18. Классификация форм социального научения

- 19. Эмуляция (emulation) Термин предложен М.Томаселло Получение и использование индивидом информации об изменениях в окружении, явившихся результатом

- 20. Эксперимент Л.Губера

- 21. Имитация (imitation) - точное воспроизведение «зрителем» действий других индивидов в результате наблюдения за их деятельностью. При

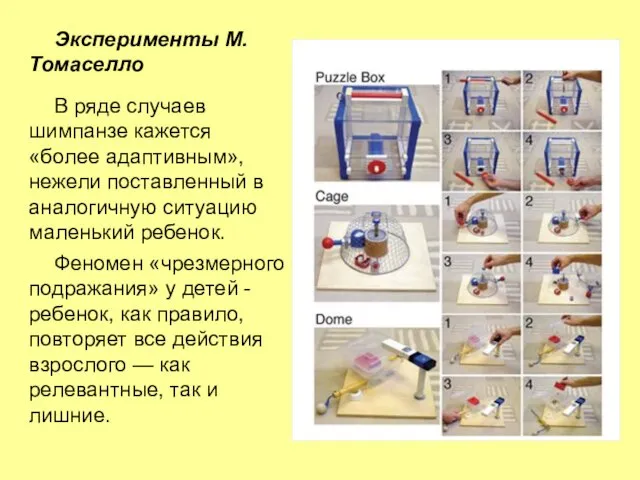

- 22. Эксперименты М.Томаселло В ряде случаев шимпанзе кажется «более адаптивным», нежели поставленный в аналогичную ситуацию маленький ребенок.

- 23. Учительство (teaching) - взрослые или умелые индивиды намеренно обучают детенышей разным полезным навыкам, прежде всего —

- 24. В ряде исследований встречаются указания на 2 и 3 пункты. Так, например, сурикаты демонстрируют поведение, внешне

- 25. Распространение поведенческих традиций

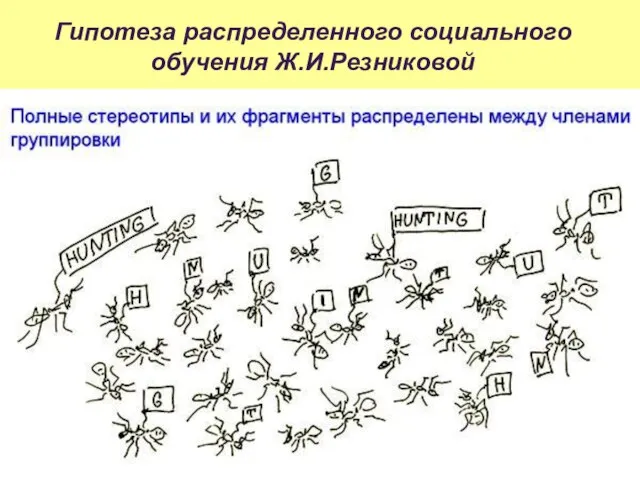

- 26. Гипотеза распределенного социального обучения Ж.И.Резниковой

- 27. Гипотеза распределенного социального обучения Ж.И.Резниковой

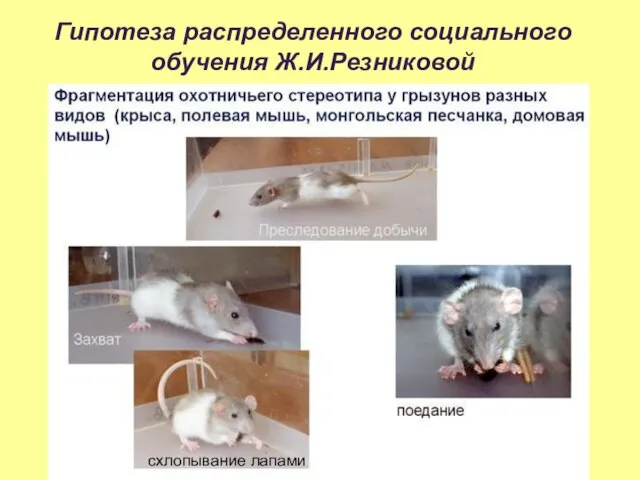

- 28. Гипотеза распределенного социального обучения Ж.И.Резниковой схлопывание лапами

- 29. Гипотеза распределенного социального обучения Ж.И.Резниковой

- 30. Различие культуры человека и «культуры» животных Качественное различие культуры человека и «культуры» животных, методологическая несостоятельность отождествления

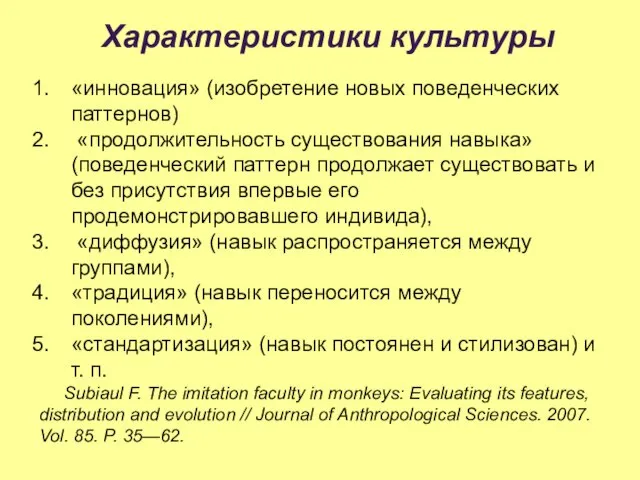

- 31. Характеристики культуры «инновация» (изобретение новых поведенческих паттернов) «продолжительность существования навыка» (поведенческий паттерн продолжает существовать и без

- 32. Кардинальное различие Близкий школе А.Н. Леонтьева философ Э.В.Ильенков: «внешне сходное» (абстрактно-общее) может маскировать сущностные различия сравниваемых

- 33. Кардинальное различие М. Томаселло и C. Шеттлворс: тот факт, что у животных формируются поведенческие традиции, которые

- 34. Коррекция некоторых положений психологии деятельности школы А.Н.Леонтьева в свете современных исследований «Животные не изготавливают своих орудий»

- 35. «У животных “орудие” не создает никаких новых операций, оно подчиняется их естественным движениям, в систему которых

- 36. Качественное различие обусловлено единством субъект-объектных и субъект-субъектных отношений в любой деятельности входящего в культуру ребенка, не

- 37. Кардинальное различие подходов к природе психики Психика – функция мозга (исследования в рамках neuroscience), биологический, «мозговой»

- 38. Рассудочная деятельность (элементарное мышление) животных Акт мышления возникает, когда есть мотив решить задачу, а готового решения

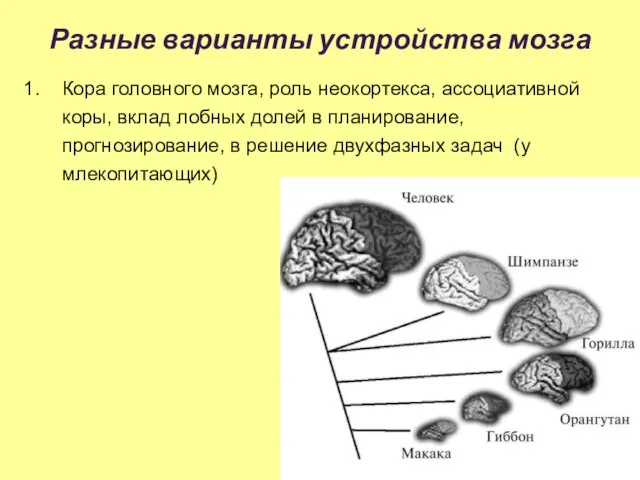

- 39. Разные варианты устройства мозга Кора головного мозга, роль неокортекса, ассоциативной коры, вклад лобных долей в планирование,

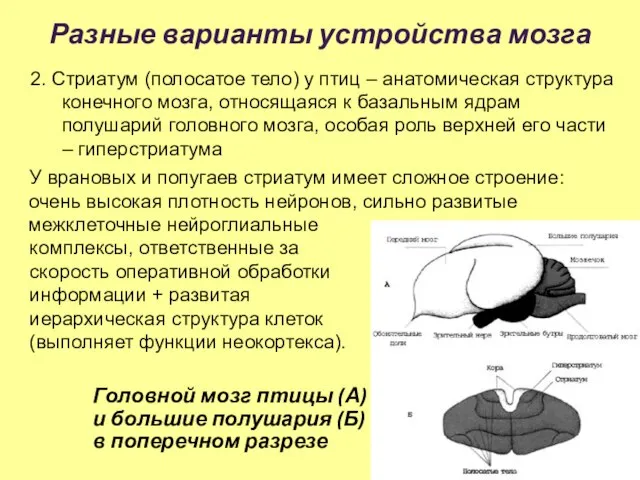

- 40. Разные варианты устройства мозга 2. Стриатум (полосатое тело) у птиц – анатомическая структура конечного мозга, относящаяся

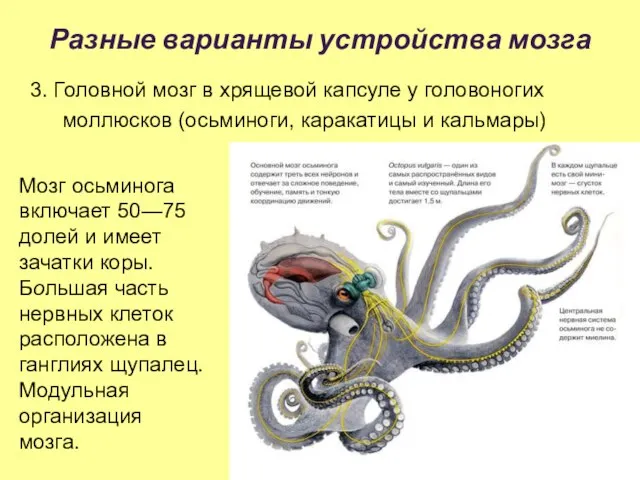

- 41. Разные варианты устройства мозга 3. Головной мозг в хрящевой капсуле у головоногих моллюсков (осьминоги, каракатицы и

- 42. Основные маркеры мышления у животных Способность к экстренному решению задач Способность к обобщению и абстрагированию Решение

- 43. Изучение мышления у животных В. Келер: Инсайт – «озарение», понимание связей между стимулами и событиями. В

- 44. Изучение мышления у животных Способность к экстренному решению новых задач - способность устанавливать новые связи в

- 45. Изучение мышления у животных Д. Примэк (1986): «языковые» способности шимпанзе связаны с «умственными процессами высшего порядка»:

- 46. Изучение мышления у животных Р. Бирн «Мыслящие антропоиды» (1998): В понятие «интеллект» входят следующие способности: извлекать

- 47. Изучение мышления у животных Способность к обобщению, абстрагированию и формированию довербальных понятий (Келер, Ладыгина-Котс, Макинтош, Фирсов

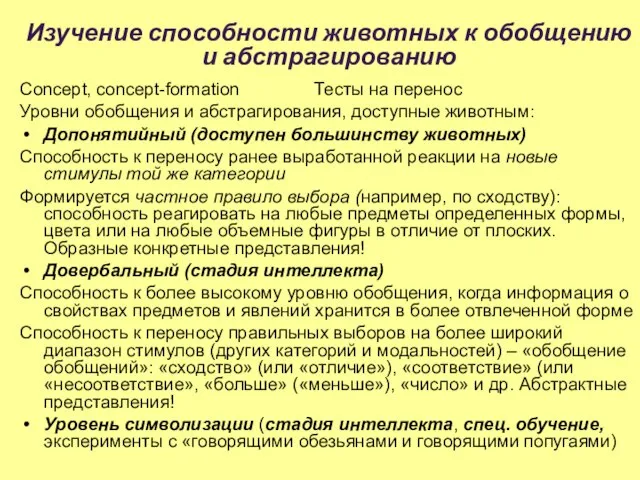

- 48. Изучение способности животных к обобщению и абстрагированию Concept, concept-formation Тесты на перенос Уровни обобщения и абстрагирования,

- 49. Языки животных и язык человека Языки большинства животных – это совокупность конкретных сигналов – звуковых, обонятельных,

- 50. Сигнализация большинства видов животных включает 10 основных категорий: Сигналы предназначенные половым партнерам и возможным конкурентам; Сигналы,

- 51. Категории сигналов: Сигналы - «переключатели», подготавливают животное к воздействию последующих стимулов, например, известить о намерении играть;

- 52. Язык и сигнальные системы по И. П. Павлову Система коммуникации, которыми пользуются животные называются первой сигнальной

- 53. Способность животных к символизации (на примере «счета») Символизация – установление эквивалентности между символами и соответствующими предметами,

- 54. Критерии «истинного счета» Р. Гельман и К. Галлистель предложили ряд критериев, которые необходимо учитывать при оценке

- 55. Способность к символизации у приматов Сара Бойзен обучила шимпанзе Шебу практически всем элементам «истинного счета»

- 56. Способность к символизации у приматов Приматы способны распознавать и обобщать признак «число элементов», устанавливать соответствие между

- 59. Обучение счету

- 61. Скачать презентацию

Металлы в организме человека

Металлы в организме человека Юный эрудит!

Юный эрудит! В чому полягає суть підприємництва?

В чому полягає суть підприємництва? Переводчик в помощь

Переводчик в помощь Использование компьютерных технологий в начальной школе

Использование компьютерных технологий в начальной школе Семинар Партнеров г.САМАРА 26 января 2007 года

Семинар Партнеров г.САМАРА 26 января 2007 года Аренда помещения свободного назначения 706 м2 в подвале

Аренда помещения свободного назначения 706 м2 в подвале Минеральные удобрения. Вред или польза?

Минеральные удобрения. Вред или польза? Як поєднати бізнес, сім’ю та подорожі

Як поєднати бізнес, сім’ю та подорожі Язык и речь. Общение

Язык и речь. Общение Лудомания Тарчоков 52-11

Лудомания Тарчоков 52-11 Презентация на тему Синтаксис. Прямая речь

Презентация на тему Синтаксис. Прямая речь Новый значок БГ

Новый значок БГ Педагогические затруднения

Педагогические затруднения Города Русской земли. Урок ИЗО в 4 классе

Города Русской земли. Урок ИЗО в 4 классе БИЗНЕС ПАЗЛ: КАК ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС СВОИМИ МОЗГАМИ

БИЗНЕС ПАЗЛ: КАК ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС СВОИМИ МОЗГАМИ Рыболовство и рыбоводство. Заработная плата и численность работников

Рыболовство и рыбоводство. Заработная плата и численность работников Диаграмма Исикавы-Сибирякова

Диаграмма Исикавы-Сибирякова Большой барьерный риф

Большой барьерный риф Чем мы занимаемся?

Чем мы занимаемся? Выборы президента

Выборы президента SQL-4-Оптимизация (1)

SQL-4-Оптимизация (1) Котик из фетра

Котик из фетра Агляд-конкурс мастацкай самадзейнай творчасці сярод груп першага курса Я - беларус. Я - зерне, код народа

Агляд-конкурс мастацкай самадзейнай творчасці сярод груп першага курса Я - беларус. Я - зерне, код народа Сокровища Самбии

Сокровища Самбии Regulation and Taxation of Marijuana

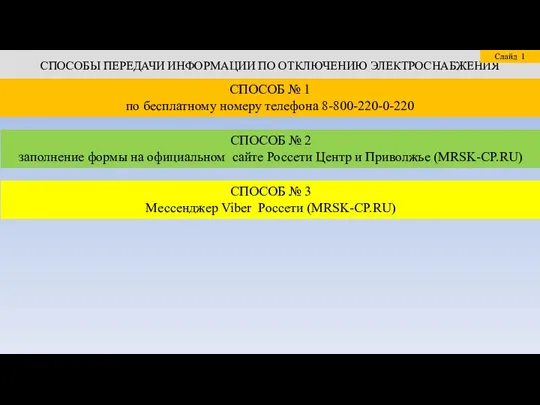

Regulation and Taxation of Marijuana Способы передачи информации по отключению электроснабжения

Способы передачи информации по отключению электроснабжения Правила Дорожного Движения (ПДД) 4 класс

Правила Дорожного Движения (ПДД) 4 класс