Содержание

- 2. Введение Все, существующие ныне теории, при всем многообразии, можно подразделить на 4 основные категории, рассматривающие агрессию

- 3. Глава 1. Главные теории источников агрессии Агрессия – это поведение , направленное на умышленное причинение вреда

- 4. Фрейд считал, что источником человеческой агрессии являются саморазрушительные импульсы – это направленная на других людей энергия

- 5. 1.1. Нервная система как фактор влияния на агрессивность человека Поскольку агрессия – сложное поведение, нельзя сказать,

- 6. Глава 2. Теория агрессии и подражания В развитии теорий агрессии и подражания можно вычленить два активных

- 7. Уже в 40-е годы авторы модифицировали формулировку своей гипотезы. Агрессия теперь рассматривалась как естественное, но не

- 8. Придавая большое значение механизму научения путём проб и ошибок , Миллер и Доллард обращают большое внимание

- 9. Если Миллер и Доллард первыми в небихевиористской ориентации предприняли попытку «приближения к теории социального научения», то

- 10. Бандура вычленяет следующие возможные направления влияния модели на наблюдателя: посредством наблюдения поведения подели могут приобретаться новые

- 11. Бандура предлагает другой подход, он вычленяет проблему приобретения (через научение) «поведения с деструктивным поведением», с одной

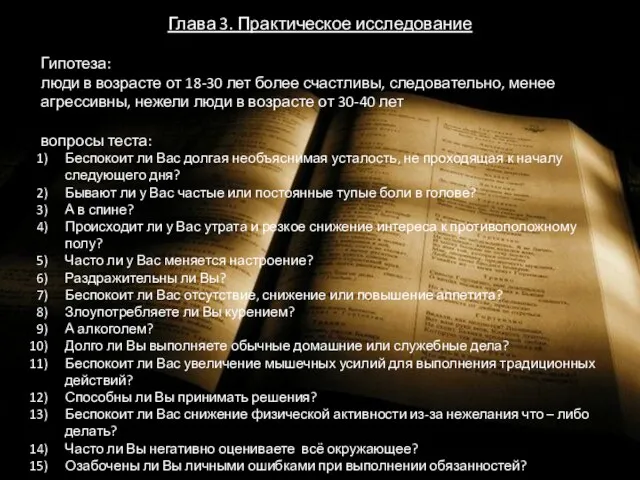

- 12. Глава 3. Практическое исследование Гипотеза: люди в возрасте от 18-30 лет более счастливы, следовательно, менее агрессивны,

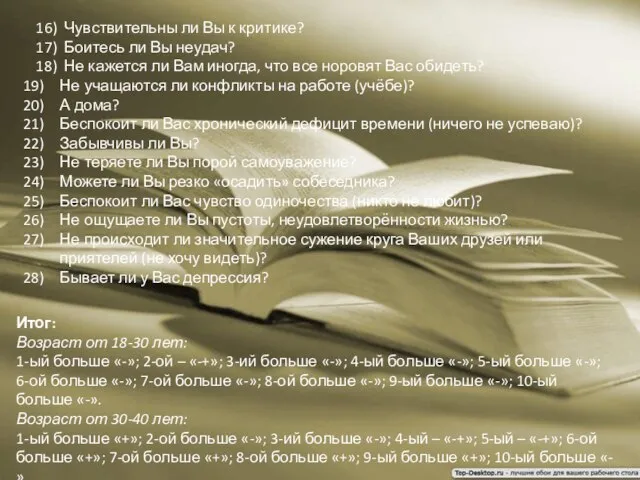

- 13. 16) Чувствительны ли Вы к критике? 17) Боитесь ли Вы неудач? 18) Не кажется ли Вам

- 14. Степень агрессивности я определяла по тому, сколько в ответах испытуемого «-», а сколько «+», т.е. ответов

- 16. Скачать презентацию

Слайд 2Введение

Все, существующие ныне теории, при всем

многообразии, можно подразделить на 4

основные категории,

Введение

Все, существующие ныне теории, при всем

многообразии, можно подразделить на 4

основные категории,

агрессию как:

врождённое побуждение или задаток;

потребность, активируемая внешними

стимулами (фрустрационные теории);

3) познавательные и эмоциональные про –

цессы;

4) актуальное проявление социального

Актуальность – за последние десятиле –

тия человечество получило новые ка –

тализаторы для продуцирования агрессии –

прежде всего это телевидение, неконтро –

лируемая демонстрация порно, социальное

И экономическое расслоение общества, ин –

теграция в другие культуры и т.д.

Задачи:

изучение литературы;

проследить формы и причины возник –

новения агрессивного поведения;

3) рассмотреть главные теории агрессив –

ности, в частности, теории агрессии и под –

ражания, разработанные Миллером, Дол –

лардом и Бандурой;

4) провести практическое исследование;

5) сделать выводы по всей курсовой работе.

Цель – рассмотреть и проанализировать

главные идеи теории агрессии Миллера,

Долларда и Бандуры

Слайд 3Глава 1. Главные теории источников агрессии

Агрессия – это поведение , направленное на

Глава 1. Главные теории источников агрессии

Агрессия – это поведение , направленное на

Агрессия представлена множественными терминами:

агрессия «доброкачественная» (настойчивость, напористость, спортивная злость, смелость, отвага, воля, амбиции)

агрессия «злокачественная» (насилие, жестокость, хамство, зло)

деструктивный тип агрессии

Сюн-цзы считал, что человек имеет «злую природу». Другой китайский философ Мэн-цзы провозгласил идею о том, что все люди рождаются добрыми или по меньшей мере нравственно нейтральными.

Социальные и биологические науки пришли к тому, что : возможно наиболее важное влияние на формирование и развитие агрессивного поведения оказывают средовые факторы:

порочное воспитание, включающее физические наказания, моральное унижение, социальную изоляцию, табу на эмоциональные проявления

скученность (небывалое увеличение плотности населения)

К.Лоренц в своей работе, посвящённой агрессии, трактует её как движущую силу борьбы за выживание, причём это борьба в основном происходит внутри одного вида.

Р.Докинз рассматривал индивидуума, как эгоистичную машину, запрограммированную на то, чтобы как можно лучше обеспечивать свои гены в целом.

Слайд 4Фрейд считал, что источником человеческой агрессии являются саморазрушительные импульсы – это направленная

Фрейд считал, что источником человеческой агрессии являются саморазрушительные импульсы – это направленная

И Фрейд, и Лоренц соглашались с тем, что агрессия по своей природе инстинктивна (универсальна и не является результатом научения).

Идея о том, что агрессия – это инстинкт, прекратила своё существование после того, как едва ли не все мыслимые примеры поведения человека оказались включенными в перечень его предполагаемых инстинктов. Хотя биологические факторы и влияют на агрессию, склонность людей к агрессивным действиям нельзя назвать инстинктивным поведением.

По мнению Д.Басса и Т.Шаклофорда, в жизни наших далёких предков агрессия иногда выполняла адаптивную функцию. Эти специалисты считали, что относительно высокий уровень агрессии мужчин против мужчин, присущий всем историческим этапам человечества, объясняется адаптивной значимостью агрессии. «Из этого не следует, что … мужчинам присущ «инстинкт агрессии»… Скорее, речь должна идти о том, что мужчины унаследовали от своих успешных предков некие психологические механизмы», которые увеличивают их шансы на передачу своих генов будущим поколениям.

Слайд 51.1. Нервная система как фактор влияния на агрессивность человека

Поскольку агрессия – сложное

1.1. Нервная система как фактор влияния на агрессивность человека

Поскольку агрессия – сложное

Адриан Рейн и его коллеги с помощью сканирования измерили активность мозга убийц, жестокость которых нельзя было объяснить ни беспризорностью, ни насилием и определили количество серого вещества в мозге мужчин, склонных к антисоциальным поступкам.

1.2. Генетические факторы влияния на агрессию

Наследственность влияет на чувствительность нервной системы к возбудителям агрессивности.

Разным людям, как и разным приматам, агрессивность свойственна в разной степени, и это вполне естественно. Наши темпераменты, т.е. то, насколько мы эмоциональны и «реактивны», отчасти являются нашим биологическим наследством, результатом реактивности нашей симпатической нервной системы.

Слайд 6Глава 2. Теория агрессии и подражания

В развитии теорий агрессии и подражания можно

Глава 2. Теория агрессии и подражания

В развитии теорий агрессии и подражания можно

2.1. Подход Н.Миллера и Д.Долларда

В конце 30-х годов в психологической науке была сформулирована гипотеза фрустрации – агрессии. Миллер и Доллард следующим образом сформулировали гипотезу: наличие агрессивного поведения всегда предполагает существование фрустрации и, наоборот, существование фрустрации всегда ведёт к некой форме агрессии. Основные используемые в теории четыре понятия определяются следующим образом:

фрустрация – это любое условие, блокирующее достижение желаемой цели.

агрессия определяется «как поведение, цель которого – разрушить либо сместить фрустрирующий блок».

понятие «сдерживание» относится к тенденции сдерживать действия «вследствие ожидаемых негативных последствий вовлечения в них», что, кстати, может явится источником дополнительной фрустрации..

«кроме того, если другие условия препятствуют уничтожению или смещению фрустрации, это подстрекательство к агрессии может быть реализовано на других объектах» – «смещённая агрессия».

Слайд 7Уже в 40-е годы авторы модифицировали формулировку своей гипотезы. Агрессия теперь рассматривалась

Уже в 40-е годы авторы модифицировали формулировку своей гипотезы. Агрессия теперь рассматривалась

В последнее время внесён ряд дополнений и в вопросе о характере последствий участия в агрессии, т.е. в гипотезу катарсиса. Согласно подходу С.Фешбека, участие в агрессии может иметь три разделимых эффекта, работающих в различных направлениях: оно может уменьшать агрессивное побуждение (драйв), может вновь усиливать агрессивные реакции и может изменять силу здерживаний. Фешбек, как Миллер и Доллард, исходит из предположения, что фрустрирующее событие вызывает побуждение (драйв), которое и является непосредственной причиной агрессивного поведения.

Другим важным сюжетом теоретических построений Миллера и Долларда является проблема подражания, или имитации. Подражание является важнейшим механизмом взаимодействия, причастным к рождению целого ряда феноменов, характеризующих, в частности, социализацию, конформность.

Миллер и Доллард рассматривают подражание как объект инструментального научения и объясняют его соответствующими законами.

Миллер и Доллард первыми попытались перейти к теории социального научения. Они выделили четыре фундаментальных факторов всякого научения: драйва, сигнала, реакции, вознаграждения. В своей схеме социального научения авторы вводят среди прочих вторичных побуждений подражать, имитировать.

Слайд 8Придавая большое значение механизму научения путём проб и ошибок , Миллер и

Придавая большое значение механизму научения путём проб и ошибок , Миллер и

1) для обозначения «тождественного» поведения.

2) «парнозависимое» поведение.

3) копирующее поведение.

Основной тезис Миллера и Долларда следующий: подражающее поведение имеет место, если индивид вознаграждается, когда он подражает, и не вознаграждается, когда не подражает.

Миллер и Доллард в подтверждении своих положений приводят данные серий экспериментов, проведённых параллельно на крысах альбиносах и маленьких детях.

Слайд 9Если Миллер и Доллард первыми в небихевиористской ориентации предприняли попытку «приближения к

Если Миллер и Доллард первыми в небихевиористской ориентации предприняли попытку «приближения к

1) элиминируется требование о том, чтобы наблюдатель реагировал открыто («нереагирующий, но вознаграждаемый наблюдатель»);

2) элиминируется требование о том, чтобы наблюдатель открыто реагировал, и требование о его вознаграждении («нереагирующий, невознаграждаемый наблюдатель»)

3) элиминируется, как во втором случае, реакция наблюдателя и его вознаграждение, а также эксплицитное вознаграждение поведения модели.

2.2. Подход А.Бандуры

Бандура называет свой подход социобихевиоральным и противопоставляет его предшествующим приложениям теории научения к вопросам просоциального и девиантного, т.е. отклоняющегося от следования социальным нормам поведения. По его мнению, инструментальное обусловливание и подкрепление должны рассматриваться скорее как выбор реакции среди уже имеющихся в поведенческом репертуаре индивида, нежели как её приобретение. Бандура рассматривает подкрепление, как фактор, способствующий научению, а не вызывающий его. С его точки зрения, во-первых, наблюдатель может научаться новым реакциям, просто наблюдая поведение модели; во-вторых, необязательно ставить реакцию модели и реакцию наблюдателя в условия подкрепления.

Слайд 10Бандура вычленяет следующие возможные направления влияния модели на наблюдателя:

посредством наблюдения поведения подели

Бандура вычленяет следующие возможные направления влияния модели на наблюдателя:

посредством наблюдения поведения подели

через наблюдение последствий поведения модели может усиливаться или ослабляться сдерживание поведения, которому наблюдатель ранее научен.

Наблюдение поведения другого (модели) может облегчить реализацию реакций, ранее приобретённых наблюдателем.

Бандура считает, что «теория должна объяснить не только, как приобретаются образцы реакций, но и как регулируется и поддерживается их выражение.

Сам Бандура называет свою теорию социального научения медиаторно-стимульной ассоциативной теорией. Она исходит из того, что «человеческое функционирование основывается на трёх регуляторных системах»: предшествующих стимулах, влияниях обратной связи, поступающей от реакции, когнитивных процессах.

Характеризуя стимулы в качестве первого контролирующего фактора поведения, Бандура особое внимание уделяет таким сигналам, как поведение других. Вторая контролирующая система включает влияние обратной связи главным образом в форме подкрепляющих последствий поведения. Третья система регуляции и контроля поведения в теории научения Бандуры – когнитивная.

бандура считает, что теория фрустрации-агрессии недостаточна для объяснения агрессивного поведения.

Слайд 11Бандура предлагает другой подход, он вычленяет проблему приобретения (через научение) «поведения с

Бандура предлагает другой подход, он вычленяет проблему приобретения (через научение) «поведения с

Все теории агрессии в рамках теории научения включают принципы относительно сдерживания или контроля такого поведения. Однако редко признается роль социальных норм в регуляции человеческого поведения. Действительно, некоторые из наиболее используемых социальной психологии исследовательских парадигм для изучения агрессии могут не иметь экологической валидности…»

Слайд 12Глава 3. Практическое исследование

Гипотеза:

люди в возрасте от 18-30 лет более счастливы, следовательно,

Глава 3. Практическое исследование

Гипотеза:

люди в возрасте от 18-30 лет более счастливы, следовательно,

вопросы теста:

Беспокоит ли Вас долгая необъяснимая усталость, не проходящая к началу следующего дня?

Бывают ли у Вас частые или постоянные тупые боли в голове?

А в спине?

Происходит ли у Вас утрата и резкое снижение интереса к противоположному полу?

Часто ли у Вас меняется настроение?

Раздражительны ли Вы?

Беспокоит ли Вас отсутствие, снижение или повышение аппетита?

Злоупотребляете ли Вы курением?

А алкоголем?

Долго ли Вы выполняете обычные домашние или служебные дела?

Беспокоит ли Вас увеличение мышечных усилий для выполнения традиционных действий?

Способны ли Вы принимать решения?

Беспокоит ли Вас снижение физической активности из-за нежелания что – либо делать?

Часто ли Вы негативно оцениваете всё окружающее?

Озабочены ли Вы личными ошибками при выполнении обязанностей?

Слайд 1316) Чувствительны ли Вы к критике?

17) Боитесь ли Вы неудач?

18) Не кажется

16) Чувствительны ли Вы к критике?

17) Боитесь ли Вы неудач?

18) Не кажется

Не учащаются ли конфликты на работе (учёбе)?

А дома?

Беспокоит ли Вас хронический дефицит времени (ничего не успеваю)?

Забывчивы ли Вы?

Не теряете ли Вы порой самоуважение?

Можете ли Вы резко «осадить» собеседника?

Беспокоит ли Вас чувство одиночества (никто не любит)?

Не ощущаете ли Вы пустоты, неудовлетворённости жизнью?

Не происходит ли значительное сужение круга Ваших друзей или приятелей (не хочу видеть)?

Бывает ли у Вас депрессия?

Итог:

Возраст от 18-30 лет:

1-ый больше «-»; 2-ой – «-+»; 3-ий больше «-»; 4-ый больше «-»; 5-ый больше «-»; 6-ой больше «-»; 7-ой больше «-»; 8-ой больше «-»; 9-ый больше «-»; 10-ый больше «-».

Возраст от 30-40 лет:

1-ый больше «+»; 2-ой больше «-»; 3-ий больше «-»; 4-ый – «-+»; 5-ый – «-+»; 6-ой больше «+»; 7-ой больше «+»; 8-ой больше «+»; 9-ый больше «+»; 10-ый больше «-».

Слайд 14Степень агрессивности я определяла по тому, сколько в ответах испытуемого «-», а

Степень агрессивности я определяла по тому, сколько в ответах испытуемого «-», а

Вывод к практическому исследованию:

По результатам проведённого теста, в графе «итог» видно, что категория людей в возрасте от 18-30 лет более счастлива и менее агрессивна нежели группа людей в возрасте от 30-40 лет, в которой большее количество испытуемых более подвержены стрессу, более несчастны и как следствие более агрессивны. Результаты теста подтверждают мою гипотезу.

И.С.Тургенев: жизнь и творчество

И.С.Тургенев: жизнь и творчество Начальные годы создания Русского государства — Киевской Руси — можно соотнести с 862-882 гг.

Начальные годы создания Русского государства — Киевской Руси — можно соотнести с 862-882 гг. Учебно-методический пакет Здравствуй, лес, дремучий лес, Полный сказок и чудес!

Учебно-методический пакет Здравствуй, лес, дремучий лес, Полный сказок и чудес!  Реле переменного тока. Реле выдержки времени

Реле переменного тока. Реле выдержки времени Ипотечные ценные бумаги: перспективное направление развития рынка коллективных инвестиций.

Ипотечные ценные бумаги: перспективное направление развития рынка коллективных инвестиций. 20140928_prilozhenie

20140928_prilozhenie Анализ и качество автомобильной аудиотехники, реализуемой в торговом предприятии М-Видео

Анализ и качество автомобильной аудиотехники, реализуемой в торговом предприятии М-Видео Воронцова Елена Геннадьевна учитель русского языка и литературы Высшей квалификационной категории МОУ «Сиверская СОШ №3»

Воронцова Елена Геннадьевна учитель русского языка и литературы Высшей квалификационной категории МОУ «Сиверская СОШ №3» Государственный Эрмитаж

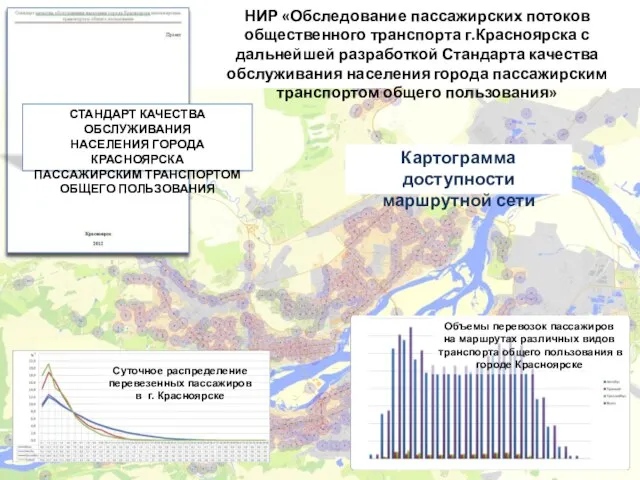

Государственный Эрмитаж Картограмма доступности маршрутной сети

Картограмма доступности маршрутной сети 2011 Год Италии в России

2011 Год Италии в России Презентация на тему Салтыков-Щедрин "Сказки"

Презентация на тему Салтыков-Щедрин "Сказки" Проект подготовлен учащейся І-А курса Чейлях Мариной.

Проект подготовлен учащейся І-А курса Чейлях Мариной. Как встречают Новый Год люди всех земных широт. История главного праздника в разных странах

Как встречают Новый Год люди всех земных широт. История главного праздника в разных странах Финансовый клуб ВШМ. Карьерные пути в финансах, введение в Investment Banking

Финансовый клуб ВШМ. Карьерные пути в финансах, введение в Investment Banking Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), и программно-целевые методы бюджетного планирования

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), и программно-целевые методы бюджетного планирования Подчинительная связь слов в словосочетании

Подчинительная связь слов в словосочетании Искусственные Спутники Земли

Искусственные Спутники Земли Северный модерн

Северный модерн Типовые технологические процессы изготовления готовой продукции

Типовые технологические процессы изготовления готовой продукции Ландшафтный дизайн участка

Ландшафтный дизайн участка Годовой отчет группы Звездочка за 2020-21 уч. год

Годовой отчет группы Звездочка за 2020-21 уч. год Возможности человека

Возможности человека Презентация на тему Переход прилагательных в существительные

Презентация на тему Переход прилагательных в существительные Cisco Solution Technology Integrator Сетевая безопасность для вертикальных рынков Решения для банков и кредитно-финансовых организаций СТАНДАРТ С

Cisco Solution Technology Integrator Сетевая безопасность для вертикальных рынков Решения для банков и кредитно-финансовых организаций СТАНДАРТ С Колебания и волны

Колебания и волны Презентация на тему Радиация и её воздействие на человека

Презентация на тему Радиация и её воздействие на человека  Отчет о деятельности за 2011 год

Отчет о деятельности за 2011 год