Содержание

- 2. Целью изучения дисциплины «Геология и методика поисков и разведки месторождений нефти и газа» является создание базы

- 3. Содержание рабочей программы курса «Геология и методика поисков и разведки месторождений нефти и газа» Значение нефти

- 4. Природные горючие ископаемые Каустобиолиты - (от греч. kaustós — горючий, bíos — жизнь и líthos —

- 5. Классификация каустобиолитов Г. Потонье разделил каустобиолиты по происхождению на 3 группы: • сапропелиты, возникающие в результате

- 6. Положение каустобиолитов среди горных пород (по И.О. Броду и Н.А. Еременко)

- 7. Источники органического вещества в природе 1. Остатки отмерших растительных (фитопланктон, фитобентос) и животных (зоопланктон, зообентос) организмов

- 8. Условия накопления органического вещества в природе Осадочная толща непременно содержит какое-то количество органического вещества, а его

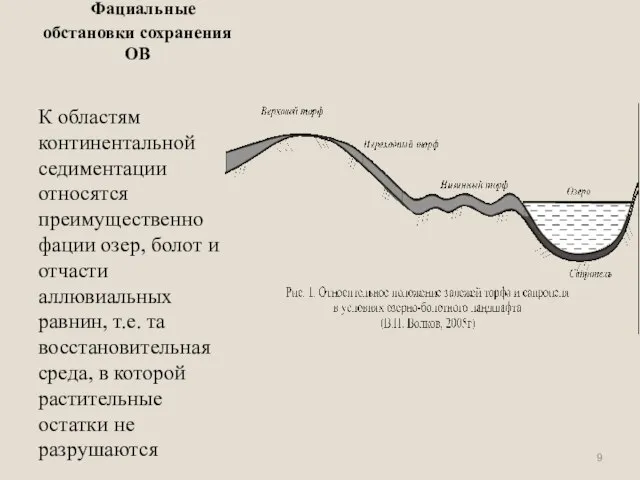

- 9. Фациальные обстановки сохранения ОВ К областям континентальной седиментации относятся преимущественно фации озер, болот и отчасти аллювиальных

- 10. Основы литогенеза ЛИТОЛОГИЯ - наука о современных осадках и осадочных породах. Название происходит от греческих слов:

- 11. Современная наука об осадочных образованиях базируется на непременной генетической и историко-геологической направленности своих исследований. К настоящему

- 12. Осадочная горная порода - это геологическое тело, возникшее из продуктов физического и химического разрушения литосферы, в

- 13. В подавляющем большинстве именно осадочные породы являются коллекторами нефти и газа, и литологические свойства этих пород

- 14. Генезис осадочных горных пород Образование осадков, из которых возникают осадочные горные породы, происходит на поверхности земли,

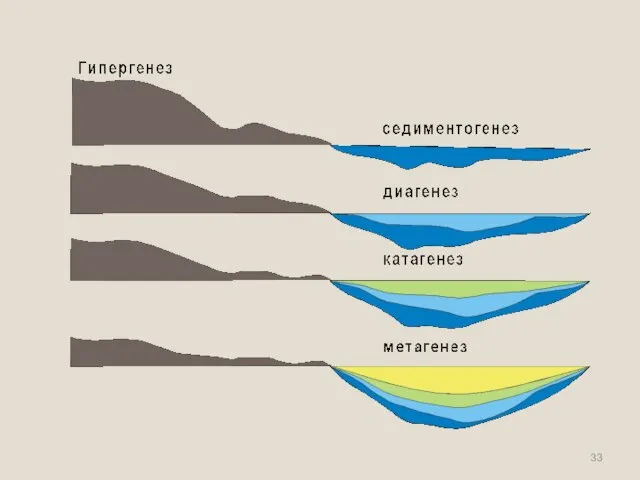

- 15. Стадии литогенеза Стадии литогенеза - ряд последовательных закономерных геологических процессов: Гипергенез (выветривание) – экзогенные процессы, приводящие

- 16. ГИПЕРГЕНЕЗ Образование осадочного материала происходит за счет действия различных факторов - влияния колебаний температуры, воздействия атмосферы,

- 17. Различают выветривание механическое, когда раздробление пород происходит вследствие тектонических процессов, деятельности воды, ветра, льда, под влиянием

- 18. СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ Осадочный материал обычно не остается на месте, а переносится под действием различных факторов в те

- 19. Основными факторами осадконакопления являются рельеф, геохимическая обстановка и среда (водная или воздушная). Отложение частиц может быть

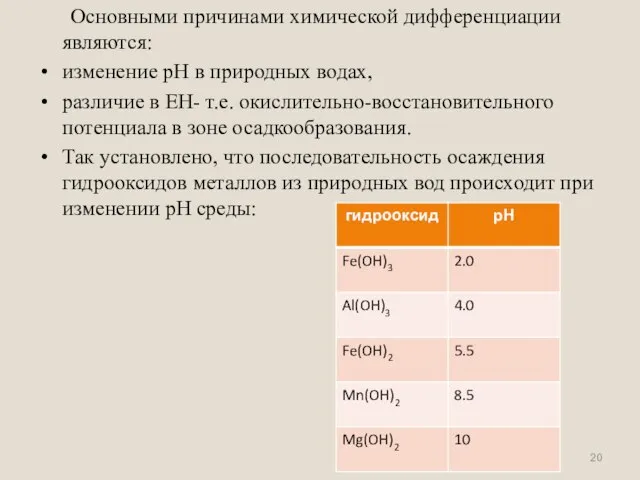

- 20. Основными причинами химической дифференциации являются: изменение pH в природных водах, различие в ЕН- т.е. окислительно-восстановительного потенциала

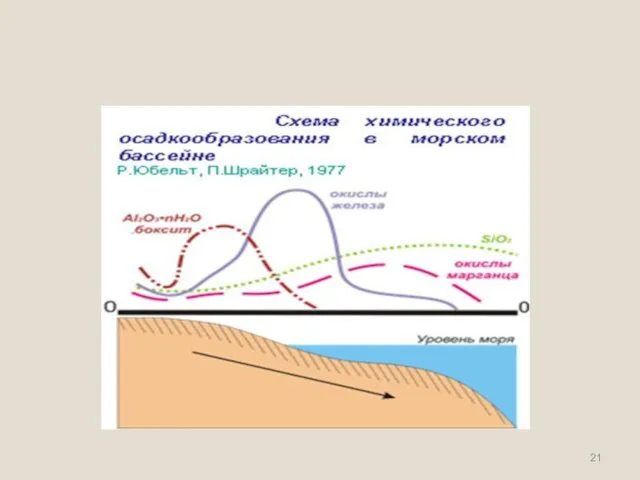

- 22. карымская

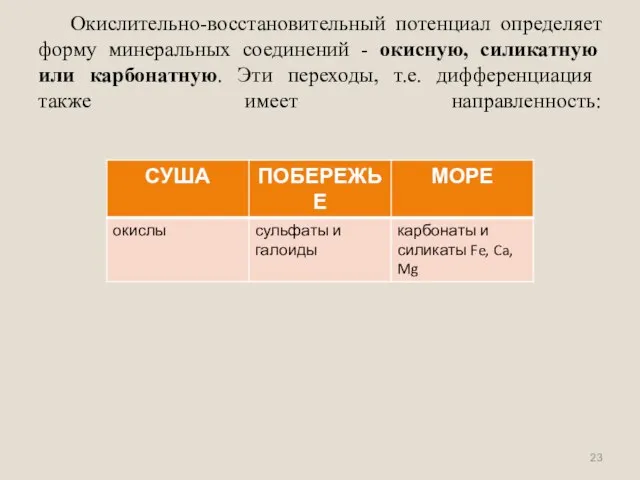

- 23. Окислительно-восстановительный потенциал определяет форму минеральных соединений - окисную, силикатную или карбонатную. Эти переходы, т.е. дифференциация также

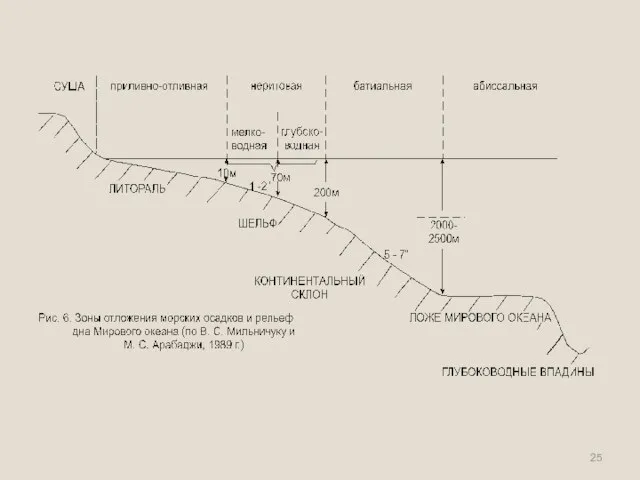

- 24. Влияние рельефа на осадконакопление заключается в следующем: 1. В общем плане все пониженные участки рельефа являются

- 26. Таким образом происходит механическая дифференциация по размеру обломков (или еще называют это сортировкой) т.е.: глыбы→валуны→галька →гравий

- 27. Свежесформированные осадки образуют рыхлые слои, обводненные и насыщенные химически активными соединениями. Для такого осадка характерно отсутствие

- 28. Осадок, накопившийся на дне водоема или на поверхности суши, обычно представляет собой неравновесную систему, состоящую из

- 29. Рассмотрим основные из этих процессов, последовательность их проявления и результаты. Изменяется состав воды в осадке и

- 30. Катагенез Это процесс изменения осадочной породы при котором сохраняется ее строение и минеральный состав. Процессы катагенеза

- 31. В процессе катагенеза могут образоваться скопления пирита, марказита, халцедона и других минералов. В случаях, когда осадочные

- 32. Метагенез На стадии метагенеза происходит максимальное уплотнение осадочных пород, меняется их минеральный состав, структура. Преобразование пород

- 34. ФАКТОРЫ ЛИТОГЕНЕЗА Формирование осадочных горных пород — сложный природный процесс, происходящий в различных условиях, которые определяются

- 35. Тектонические колебательные движения способствуют трансгрессии и регрессии морских водоемов и, следовательно, перемещение береговых линий. Это отражается

- 36. Вследствие тектонических движений изменяются положение областей сноса осадочного материала на континентах, рельеф поверхности, скорость течения рек

- 37. Тектонический режим в значительной мере определяет скорость накопления осадочного материала. Установлено, что в геосинклиналях она выше,

- 38. Наконец, тектонический режим в значительной мере определяет размер и форму осадочных тел. В платформенных условиях, при

- 39. Существенную роль в формировании осадочных пород играет рельеф поверхности суши и дна водоемов. В горных районах

- 40. В морских условиях рельеф дна бассейна в значительной мере определяет характер распределения осадка. Пониженные элементы рельефа

- 41. Климат также оказывает большое влияние на формирование осадочных пород. Сам он определяется многими причинами и факторами,

- 43. Скачать презентацию

Истерический стиль и тест Роршаха

Истерический стиль и тест Роршаха Международный день социального бизнеса

Международный день социального бизнеса Кровь и деньги

Кровь и деньги Договор купли-продажи виды содержание ответственность за неисполнение

Договор купли-продажи виды содержание ответственность за неисполнение Малое инвестиционное предприятие Скоробей тек

Малое инвестиционное предприятие Скоробей тек Волкова Н.А. Городецкая роспись. Цветочная полоса

Волкова Н.А. Городецкая роспись. Цветочная полоса Презентация на тему Что такое ноосфера

Презентация на тему Что такое ноосфера Презентация на тему Словообразование

Презентация на тему Словообразование  Организация бизнеса Т6

Организация бизнеса Т6 Урок 16

Урок 16 Электронная рабочая тетрадь по информатике Ученика 8 класса «Б» Беланова Вячеслава Учитель: Казакова Н.С., Кабинет № 307 2-я четверть

Электронная рабочая тетрадь по информатике Ученика 8 класса «Б» Беланова Вячеслава Учитель: Казакова Н.С., Кабинет № 307 2-я четверть Zumba Gold. Танцуя, мы худеем. Заряжаемся позитивом

Zumba Gold. Танцуя, мы худеем. Заряжаемся позитивом Пойди туда – не знаю куда, возьми то – не знаю что…

Пойди туда – не знаю куда, возьми то – не знаю что… Женщина. Тюрьма. Общество

Женщина. Тюрьма. Общество Аффилированный маркетинг. Лекция 21

Аффилированный маркетинг. Лекция 21 2022.10.12 - Стратегия inSales

2022.10.12 - Стратегия inSales Письменная речь, чтение и письмо: психологический анализ

Письменная речь, чтение и письмо: психологический анализ Марина Ивановна Цветаева. Жизнь, творчество, судьба

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь, творчество, судьба Универмаг: новая концепция или возрождение старых традиций? Ассортимент, зонирование, управление

Универмаг: новая концепция или возрождение старых традиций? Ассортимент, зонирование, управление musicday-1011-presentation

musicday-1011-presentation 12-ая ежегодная региональная научно-практическая студенческая конференция «Проблемы сертификации управления качеством»

12-ая ежегодная региональная научно-практическая студенческая конференция «Проблемы сертификации управления качеством» Заседание проблемной группы

Заседание проблемной группы Проект-игра Его величество спортивный мяч

Проект-игра Его величество спортивный мяч Экскурсия по Австралии

Экскурсия по Австралии Стиль в искусстве – это мироощущение времени.

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. Фестиваль танцев Ural Dance Night 2019

Фестиваль танцев Ural Dance Night 2019 1

1 Тема урока

Тема урока