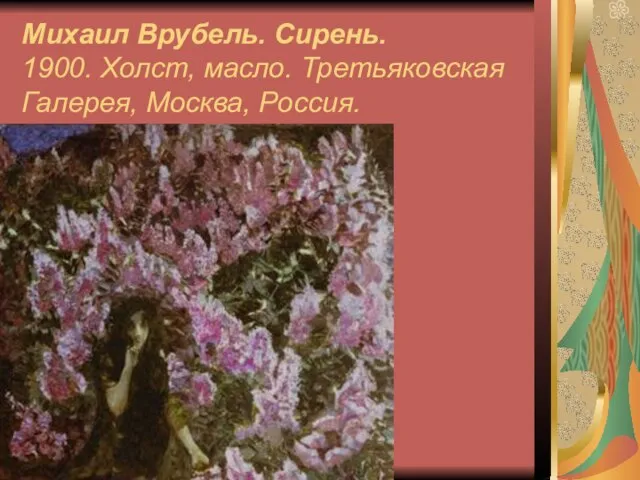

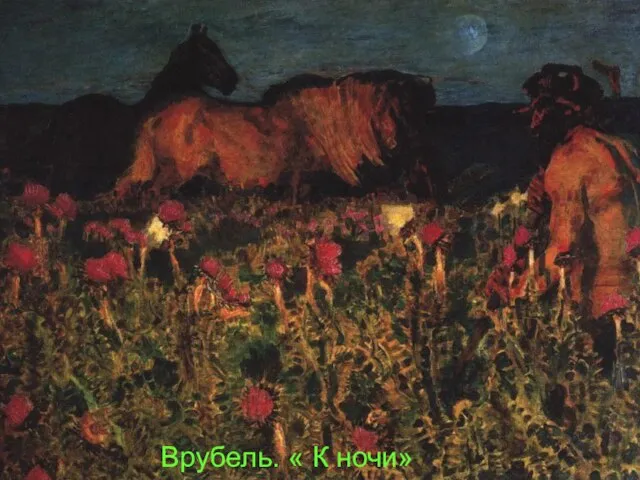

органического, человеческого из мертвой материи, из драгоценных камней. В картине, в сущности, не происходит ничего, что можно было бы пересказать словами. В тени куста сирени мы различаем фигуру девушки. На нее ложатся голубые рефлексы, ее спутанные волосы скрывают фигуру. В картине до жути осязаемо передано то знакомое каждому изумление, которое мы ощущаем в сумерках и ночью, когда из тени выходит живое существо. Здесь есть и нечто от тютчевских „Тени сизые смесились". Но подобное состояние передано языком живописи.

Фигурка не то девушки, не то феи темнеет в кустах сирени; лиловые заросли заполняют все пространство картины, и кажется, им нет конца и за ее пределами. Но не странная хрупкость девушки сообщают этим произведениям очарование сказки — сама их живописная концепция фантастична, само соотношение фигур и пейзажа.

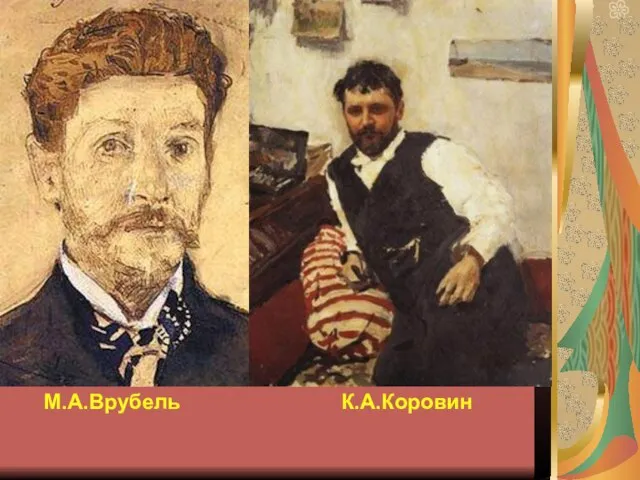

Один из современников Врубеля писал: "Природа ослепила его... за то, что он слишком пристально вглядывался в ее тайны".

Конфликт как форма коммуникации

Конфликт как форма коммуникации Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s.r.o

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s.r.o Гибкость и ее развитие

Гибкость и ее развитие Sap Ustavınıń tiykarǵı qaǵıydaları. Áskerdiń sapqa turıwdan aldıngı hám saptagı wazıypaları

Sap Ustavınıń tiykarǵı qaǵıydaları. Áskerdiń sapqa turıwdan aldıngı hám saptagı wazıypaları Инвестиционная деятельность и жилищное строительство

Инвестиционная деятельность и жилищное строительство Цікаві факти про Азовське море

Цікаві факти про Азовське море Античный скептицизм

Античный скептицизм Презентация

Презентация Удмуртский этнотуристический центр эштэрек

Удмуртский этнотуристический центр эштэрек Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования в 2018 году

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования в 2018 году Особенности формирования требований информационной безопасности Реестра источников ионизирующего излучения (ИИИ), которые могут

Особенности формирования требований информационной безопасности Реестра источников ионизирующего излучения (ИИИ), которые могут Мулькиет ялгъамаларнынъ имлясы

Мулькиет ялгъамаларнынъ имлясы Общая характеристика институтов права: право собственности и обязательное право

Общая характеристика институтов права: право собственности и обязательное право 4

4 What colour is it? (Цвета, какой это цвет?)

What colour is it? (Цвета, какой это цвет?) Иллюстрационный материал к выпускной квалификационной работе: Совершенствование управления оборотными средствами

Иллюстрационный материал к выпускной квалификационной работе: Совершенствование управления оборотными средствами История многовековой дружбы народов России и Болгарии

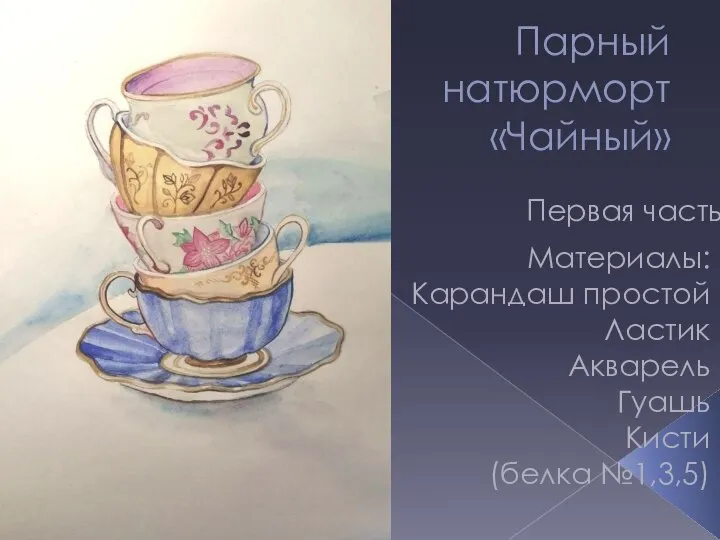

История многовековой дружбы народов России и Болгарии Парный натюрморт Чайный (часть 1)

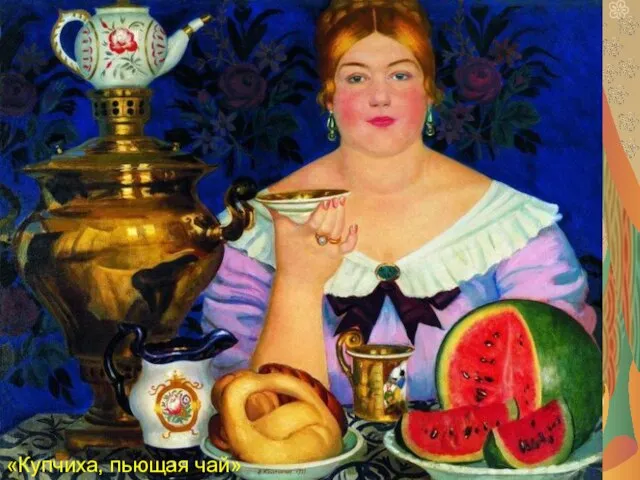

Парный натюрморт Чайный (часть 1) Лечение болей при диабетической полиневропатии с помощью аппарата HiToP®gbo Medizintechnik AG

Лечение болей при диабетической полиневропатии с помощью аппарата HiToP®gbo Medizintechnik AG Тема: "Адаптация ребенка к обучению в школе"

Тема: "Адаптация ребенка к обучению в школе" Моя малая Родина

Моя малая Родина Ravnomernoe_dvizhenie_po_okruzhnosti

Ravnomernoe_dvizhenie_po_okruzhnosti 经理对我印象不错

经理对我印象不错 Характеристика планет Солнечной Системы и НЕКОТОРЫХ известных звёзд

Характеристика планет Солнечной Системы и НЕКОТОРЫХ известных звёзд Мировая практика выбора конструкций ВЭУ, их влияние на экономические характеристикии выбор ВЭУ для России

Мировая практика выбора конструкций ВЭУ, их влияние на экономические характеристикии выбор ВЭУ для России Помилуй! И помилован будешь…

Помилуй! И помилован будешь… «1С:Предприятие 8. Медицина. Клиническая лаборатория»

«1С:Предприятие 8. Медицина. Клиническая лаборатория» Нумерация в пределах тысячи

Нумерация в пределах тысячи