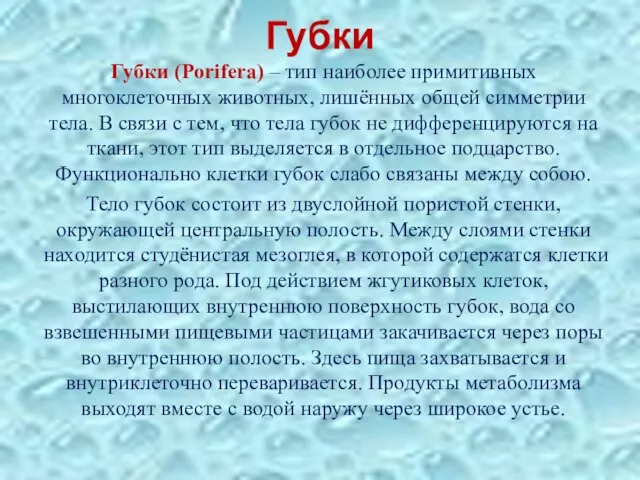

Слайд 2Губки

Губки (Porifera) – тип наиболее примитивных многоклеточных животных, лишённых общей симметрии

тела. В связи с тем, что тела губок не дифференцируются на ткани, этот тип выделяется в отдельное подцарство. Функционально клетки губок слабо связаны между собою.

Тело губок состоит из двуслойной пористой стенки, окружающей центральную полость. Между слоями стенки находится студёнистая мезоглея, в которой содержатся клетки разного рода. Под действием жгутиковых клеток, выстилающих внутреннюю поверхность губок, вода со взвешенными пищевыми частицами закачивается через поры во внутреннюю полость. Здесь пища захватывается и внутриклеточно переваривается. Продукты метаболизма выходят вместе с водой наружу через широкое устье.

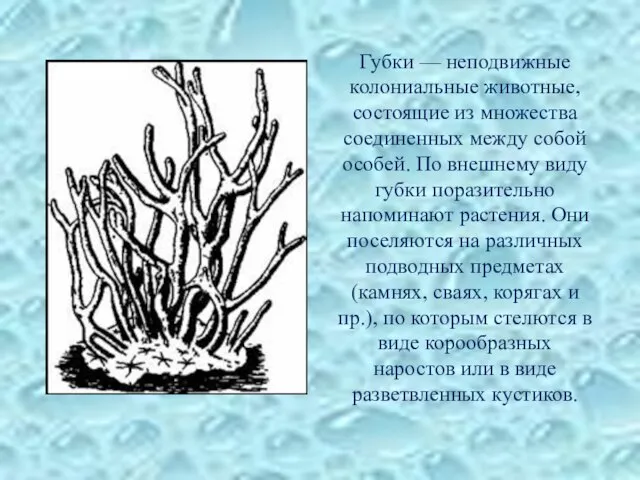

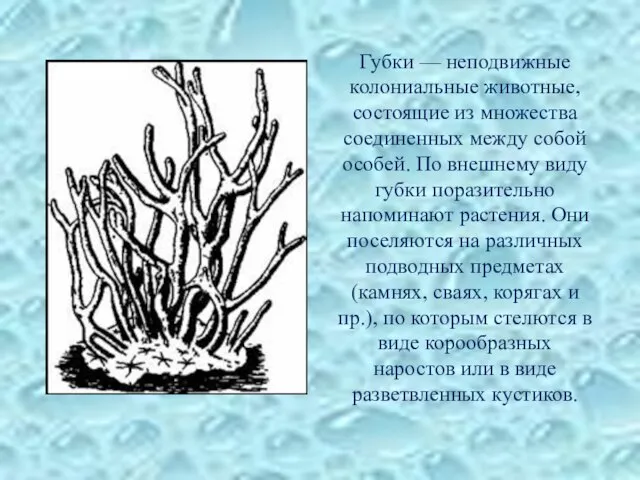

Слайд 4Губки — неподвижные колониальные животные, состоящие из множества соединенных между собой особей.

По внешнему виду губки поразительно напоминают растения. Они поселяются на различных подводных предметах (камнях, сваях, корягах и пр.), по которым стелются в виде корообразных наростов или в виде разветвленных кустиков.

Слайд 6Скелет губок развивается в мезоглее. Он состоит из фибриллярного белка коллагена или

органического вещества спонгина и миллионов микроскопических игл (спикул), образованных кремнезёмом или углекислой известью. Строение скелета служит основным признаком классификации губок. Около 5000 видов губок, встречающихся преимущественно в морях от поверхности до глубины 8 км, разделяются на три класса: известковые губки (скелет из карбоната кальция), обыкновенные губки (скелет из одно- или четырёхосных игл кремнезёма, реже из спонгина), стеклянные или шестилучевые губки (кремнезёмный скелет из шестиосных игл). К обыкновенным губкам относятся более 95 % всех видов.

Слайд 7Размножение губок

Большинство губок гермафродиты.

Размножение половое и бесполое. Почки, образующиеся на теле,

как правило, не отделяются от материнского организма, что приводит к появлению колоний самой причудливой формы. В половом процессе сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку; из яйца выходит личинка, некоторое время плавающая в воде, а затем прикрепляющаяся ко дну. Большинство губок живут от нескольких недель до двух лет; конская губка может жить до 50 лет и больше. У губок очень хорошо развита способность к регенерации тканей: даже если губку разрезать на куски, то из каждого кусочка через некоторое время вырастет новая губка.

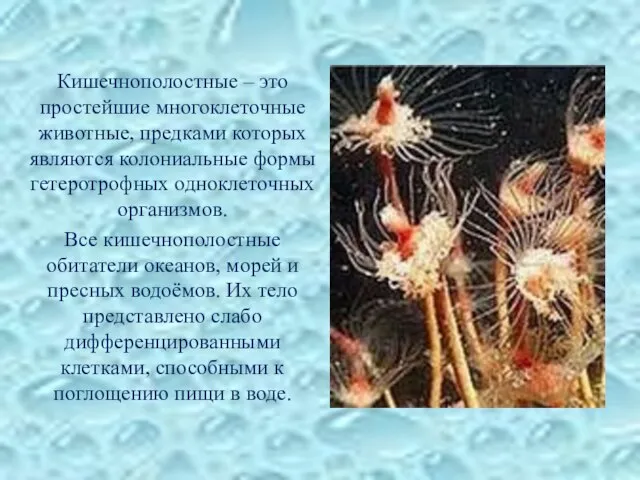

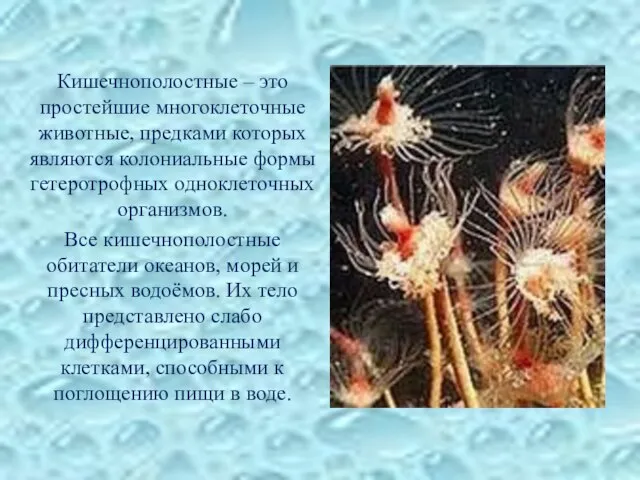

Слайд 12Кишечнополостные – это простейшие многоклеточные животные, предками которых являются колониальные формы гетеротрофных

одноклеточных организмов.

Все кишечнополостные обитатели океанов, морей и пресных водоёмов. Их тело представлено слабо дифференцированными клетками, способными к поглощению пищи в воде.

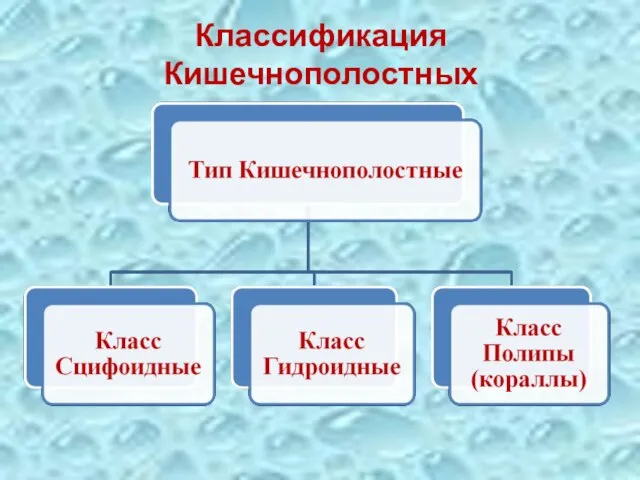

Слайд 14Положение Кишечнополостных в животном мире

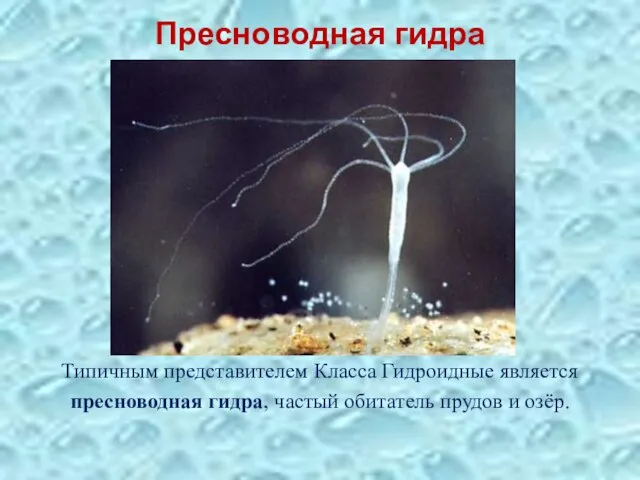

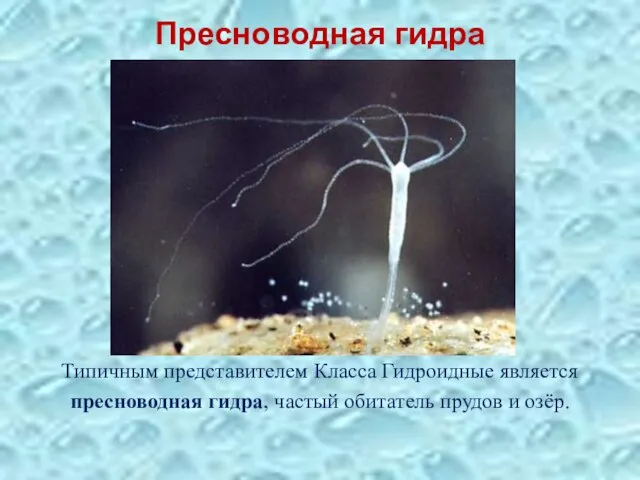

Слайд 15Пресноводная гидра

Типичным представителем Класса Гидроидные является

пресноводная гидра, частый обитатель прудов и

озёр.

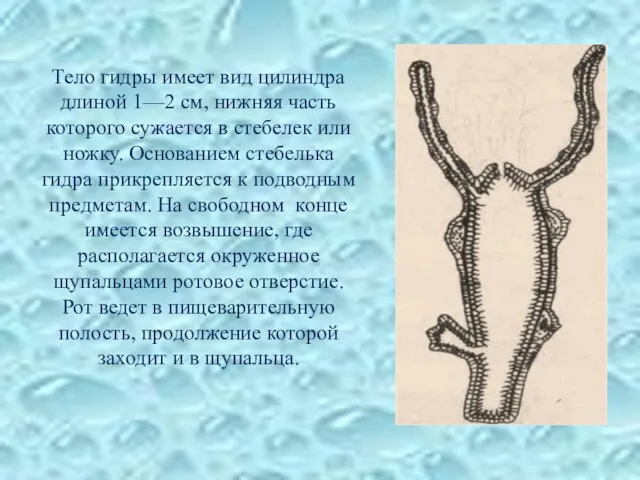

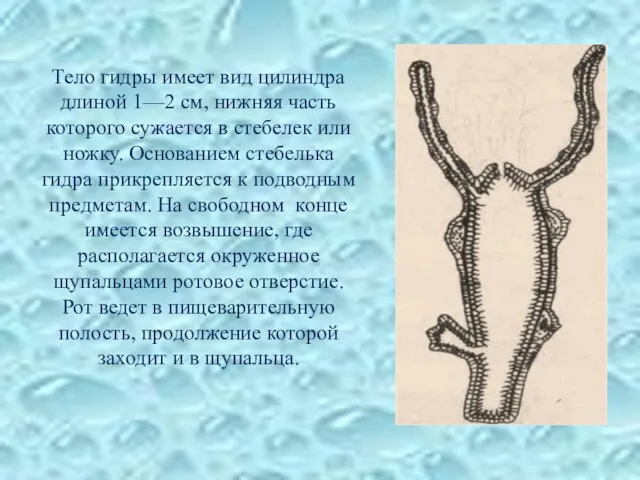

Слайд 16Тело гидры имеет вид цилиндра длиной 1—2 см, нижняя часть которого сужается

в стебелек или ножку. Основанием стебелька гидра прикрепляется к подводным предметам. На свободном конце имеется возвышение, где располагается окруженное щупальцами ротовое отверстие. Рот ведет в пищеварительную полость, продолжение которой заходит и в щупальца.

Слайд 18Одними из самых совершенных и высокоспециализированных клеток животных принято считать стрекательные клетки.

При раздражении чувствительного волоска происходит выстреливание нити, которое длиться всего 0,003 — 0,005 секунды. При этом стрекательная нить вместе со стилетом могут пробивать даже панцирь мелких ракообразных. Одновременно в ранку через канал нити поступает ядовитое вещество, приводящее к разрушению тканей жертвы. Кроме ядовитых стрекательных клеток часто встречаются клейкие и «опутывающие» капсулы.

Слайд 19Стрекательная клетка в покое и после выстреливания

Слайд 21Гидроидные

Верхний ряд, слева направо: обыкновенная гидра, несравненная кунина (паразитирует на более крупной

медузе), калифорнийская аллопора, коленчатая обелия. Нижний ряд, слева направо: огненный коралл, светящаяся кладонема, тихоокеанская порприта, краспедакуста.

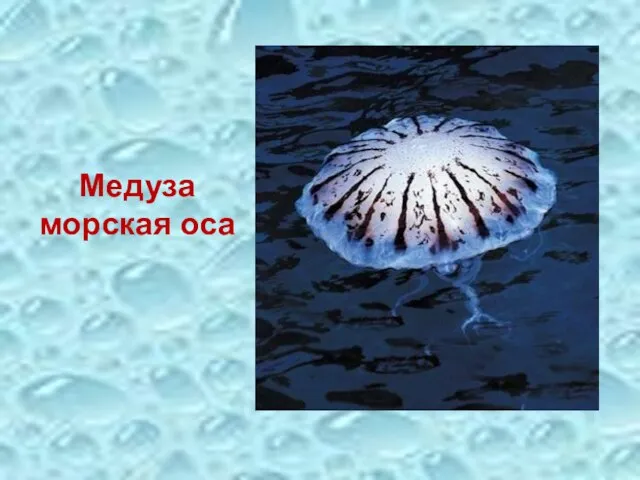

Слайд 22Сцифоидные медузы

Сцифоидные (Scyphozoa), наоборот, выделяются свободноплавающими медузами, размеры которых колеблются от нескольких

миллиметров до 2–3 м (цианея); щупальца цианеи вытягиваются в длину до 20 м. Полип развит слабо, иногда его нет совсем. Кишечная полость разделена неполными перегородками на камеры. Сцифомедузы живут несколько месяцев.

Около 200 видов в умеренных и тропических водах Мирового океана. Некоторые виды (корнероты, аурелия) употребляются в солёном виде в пищу. Многие медузы при прикосновении вызывают сильные покраснения и ожоги. Австралийская сцифомедуза хиродрофус может вызвать смертельные ожоги у людей.

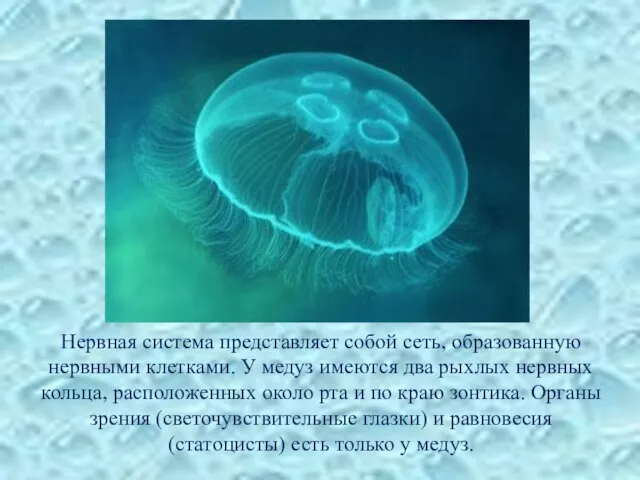

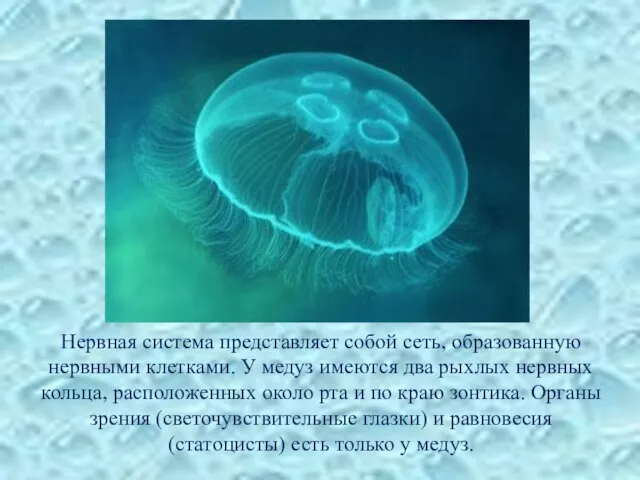

Слайд 23Нервная система представляет собой сеть, образованную нервными клетками. У медуз имеются два

рыхлых нервных кольца, расположенных около рта и по краю зонтика. Органы зрения (светочувствительные глазки) и равновесия (статоцисты) есть только у медуз.

Слайд 24Цикл размножения сцифоидных медуз

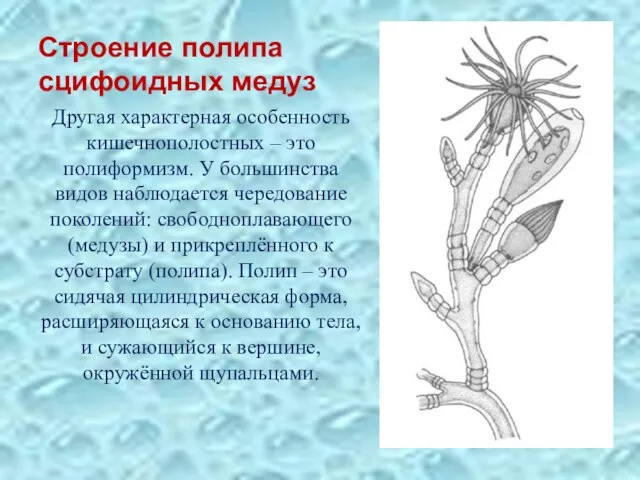

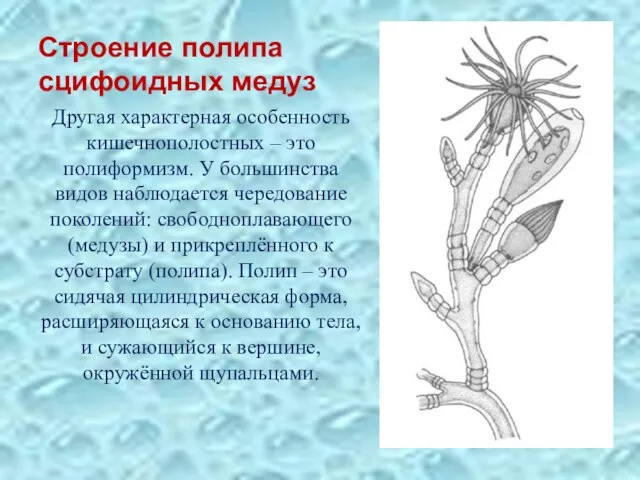

Слайд 25Строение полипа сцифоидных медуз

Другая характерная особенность кишечнополостных – это полиформизм. У большинства

видов наблюдается чередование поколений: свободноплавающего (медузы) и прикреплённого к субстрату (полипа). Полип – это сидячая цилиндрическая форма, расширяющаяся к основанию тела, и сужающийся к вершине, окружённой щупальцами.

Слайд 26Сцифомедузы

Верхний ряд, слева направо: атолла ван Хоффа, корнерот, медуза-кочан, ушастая медуза. Нижний

ряд, слева направо: таинственная хризаора, молочная хризаора, гигантская цианея, фацеллофора.

Слайд 30Цианея полярная или львиная грива

Слайд 33Физалия или португальский кораблик

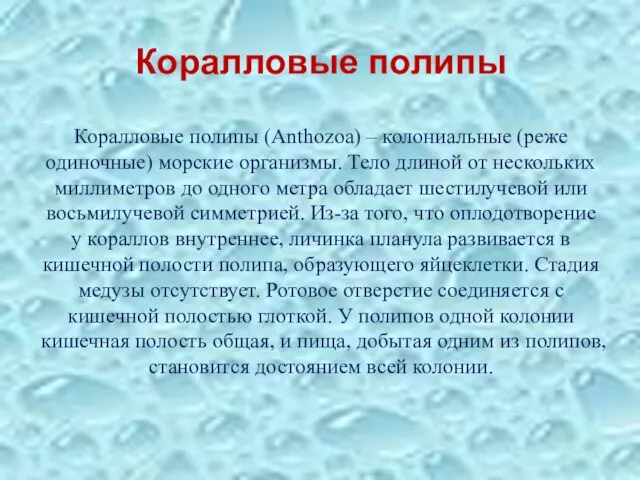

Слайд 34Коралловые полипы

Коралловые полипы (Anthozoa) – колониальные (реже одиночные) морские организмы. Тело длиной

от нескольких миллиметров до одного метра обладает шестилучевой или восьмилучевой симметрией. Из-за того, что оплодотворение у кораллов внутреннее, личинка планула развивается в кишечной полости полипа, образующего яйцеклетки. Стадия медузы отсутствует. Ротовое отверстие соединяется с кишечной полостью глоткой. У полипов одной колонии кишечная полость общая, и пища, добытая одним из полипов, становится достоянием всей колонии.

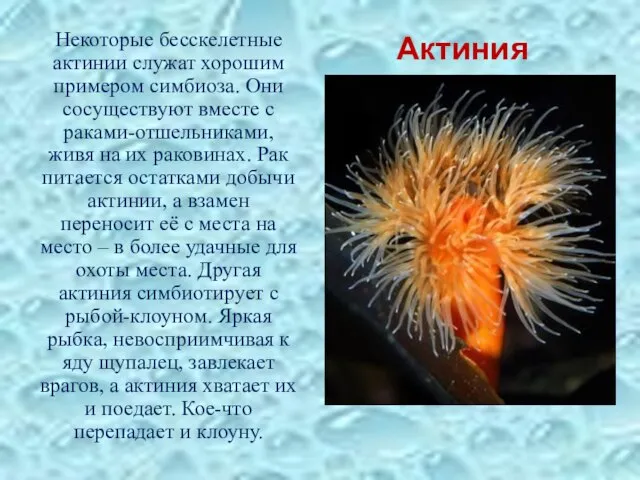

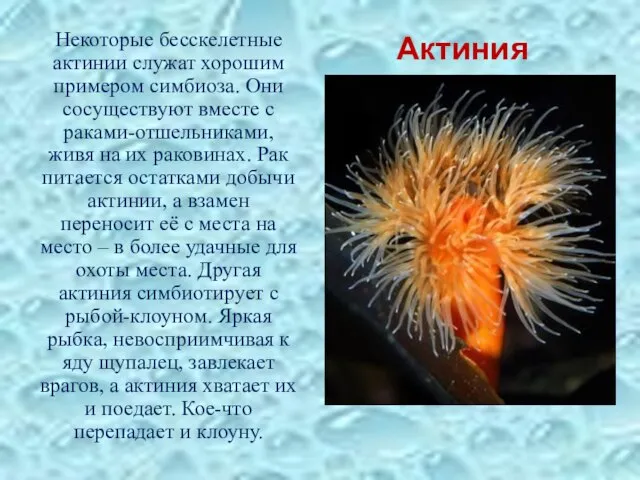

Слайд 35Актиния

Некоторые бесскелетные актинии служат хорошим примером симбиоза. Они сосуществуют вместе с

раками-отшельниками, живя на их раковинах. Рак питается остатками добычи актинии, а взамен переносит её с места на место – в более удачные для охоты места. Другая актиния симбиотирует с рыбой-клоуном. Яркая рыбка, невосприимчивая к яду щупалец, завлекает врагов, а актиния хватает их и поедает. Кое-что перепадает и клоуну.

Слайд 36Некоторые колониальные полипы (например, мадрепоровые кораллы) окружают себя массивным известковым скелетом. Когда

полип умирает, его скелет остаётся. Колонии полипов, разрастаясь в течение тысячелетий, образуют коралловые рифы и целые острова. Самый крупный из них – Большой Барьерный риф – тянется вдоль восточных берегов Австралии на 2300 км; его ширина составляет от 2 до 150 км. Рифы в местах своего распространения являются серьёзным препятствием для судоходства. Веточки кораллов используют как украшения.

Слайд 37Коралловые рифы представляют собой уникальные экосистемы, в которых находит приют огромное количество

других животных: моллюсков, червей, иглокожих, рыб. В ледниковый период коралловые рифы окаймляли многие острова. Затем уровень моря начал подниматься, и полипы со средней скоростью сантиметр в год надстраивали свои рифы. Постепенно сам остров скрывался под водой, а на его месте образовалась мелководная лагуна, окружённая рифами. Ветер приносил на них семена растений. Затем появились животные, и остров превратился в коралловый атолл.

Молекулярна біологія вірусів

Молекулярна біологія вірусів Лекция 1

Лекция 1 Разные подходы к дрессировке животных

Разные подходы к дрессировке животных Возможности ПЦР-анализа в профилактике заболеваний пчелы. Итоги анкеты по зимовке 2016 - 2017 года

Возможности ПЦР-анализа в профилактике заболеваний пчелы. Итоги анкеты по зимовке 2016 - 2017 года Обыкновенный скворец

Обыкновенный скворец Домики, которые построила природа

Домики, которые построила природа Convergence and concurrency

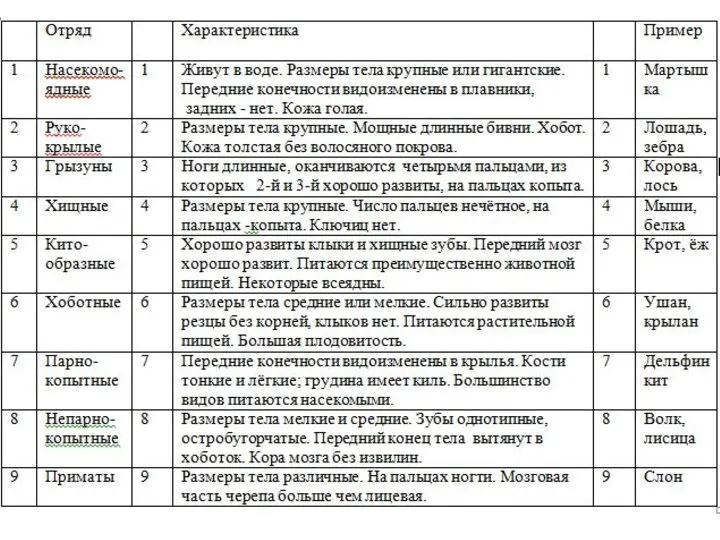

Convergence and concurrency Млекопитающие.Тест. Шарады

Млекопитающие.Тест. Шарады Состав экосистемы. Консументы. Фитофаги

Состав экосистемы. Консументы. Фитофаги Правовое регулирование геномики человека: российский подход и зарубежный опыт

Правовое регулирование геномики человека: российский подход и зарубежный опыт Физиология дыхания

Физиология дыхания Засухоустойчивые растения

Засухоустойчивые растения Презентация на тему ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Презентация на тему ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ  Phylogenetic Disorders of Skulls

Phylogenetic Disorders of Skulls Семена. Сортовой контроль

Семена. Сортовой контроль Бонсай

Бонсай Эволюция – это процесс исторического развития органического мира

Эволюция – это процесс исторического развития органического мира Анатомическое строение листа

Анатомическое строение листа Презентация на тему Растительный и животный мир

Презентация на тему Растительный и животный мир  4.4 Побег. Видоизменения побегов. Стебель. (1)

4.4 Побег. Видоизменения побегов. Стебель. (1) Антропогенез – эволюция человека, исторический процесс становления человека

Антропогенез – эволюция человека, исторический процесс становления человека Формы размножения организмов и их цитологические основы

Формы размножения организмов и их цитологические основы Промежуточный мозг. Строение и функции

Промежуточный мозг. Строение и функции Симметрия в природе

Симметрия в природе Великое переселение или семейство пасленовые

Великое переселение или семейство пасленовые Выращивание лилии на дачном участке

Выращивание лилии на дачном участке Глаз и мягкие части его окружности. Мимические мышцы. Глазной щели

Глаз и мягкие части его окружности. Мимические мышцы. Глазной щели Сцепленное наследование. Расположение генов в хромосоме А

Сцепленное наследование. Расположение генов в хромосоме А