Слайд 2

Образ жизни и распространение грибов

Грибы входят практически во все наземные и

водные экосистемы, занимая в них вместе с бактериями и другими группами организмов уровень деструкторов органического материала.

Их можно повсеместно обнаружить в почвах, пресных и соленых водоемах и водотоках; растениях, животных и их остатках; предметах и материалах промышленного производства и т.п. Нередко они встречаются в экстремальных условиях обитания — в термальных источниках, вулканических почвах, во льдах Арктики и Антарктики и многих других.

Слайд 3 Широкое распространение грибов в биосфере определяется рядом их биологических особенностей:

-

наличие у большинства грибов мицелиальной структуры таллома, обеспечивающей большую величину отношения поверхности гиф к их объему (такая структура позволяет грибам быстро колонизовать субстрат, пронизывая его гифами по всему объему, и дает им высокую степень контакта со средой, что очень важно при осмотрофном питании);

- значительные скорости роста и размножения, позволяющие грибам в короткие сроки заселять большие массы субстратов, накапливать большое число спор и распространять их на огромные расстояния;

Слайд 4 - высокая метаболическая активность, проявляющаяся в широком диапазоне действия различных факторов

окружающей среды (температуры, влажности, света, аэрации и т.д.);

- значительная генетическая и биохимическая изменчивость (экологическая пластичность), позволяющая грибам быстро адаптироваться к меняющимся условиям среды обитания и к новым субстратам;

- способность быстро реагировать на действие неблагоприятных факторов среды переходом к покоящимся структурам (анабиозу), возможность длительно пребывать в этом состоянии, не теряя жизнеспособности, и также быстро переходить к активной жизнедеятельности при наступлении благоприятных условий.

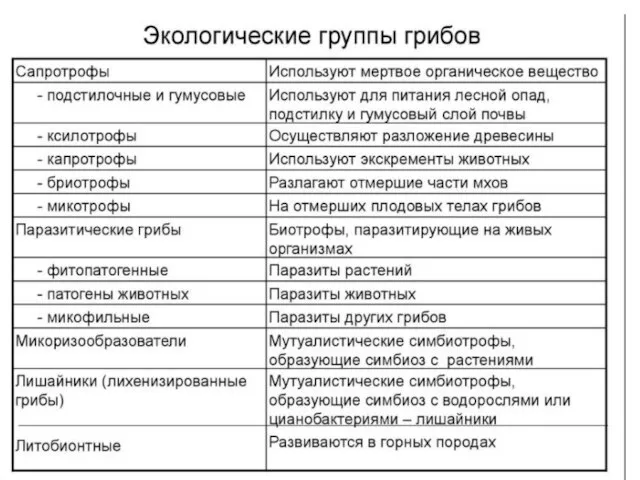

Слайд 5Классификация экологических групп грибов

Экологические группы грибов выделяют по двум признакам:

- трофическому

(на основе способа питания — паразитический, симбиотрофный, сапротрофный, последний классифицируется в зависимости от заселяемых субстратов на гумусовые сапротрофы, подстилочные сапротрофы и проч.);

- топическому (на основе среды обитания, например, почвенные, водные грибы и т.д.).

Слайд 6

Роль грибов в биосфере

Основные функции грибов, выполняемые ими в биосфере:

-

разложение природных органических веществ до двуокиси углерода, в том числе разложение труднодоступных для других деструкторов соединений (лигнина, целлюлозы, хитина, кератина);

- иммобилизация биофильных элементов в грибной биомассе (закрепление, предотвращающее их потери из биологического круговорота в экосистемах);

- процессы почвообразования: гумусообразование, структурирование почвы, формирование почвенного профиля, подзолообразование и др.;

- трансформация соединений N, Р, К, S и др. в вещества, доступные для минерального питания растений;

- создание в почвах пула ферментов и биологически активных соединений;

Слайд 7

- снабжение растений элементами минерального питания и водой, регуляция фотосинтеза

(симбиотрофные грибы);

- разрушение горных пород и минералов;

- образование минералов: осаждение карбонатов кальция и гидроокисей металлов (Fe, А1), образование минералов в болотных почвах;

- участие в трофических цепях в экосистемах (пища для животных и других организмов);

- регуляция структуры сообществ и численности популяций растений, животных и микроорганизмов;

- детоксикация поллютантов (химические вещества, которые при накоплении в атмосфере в высоких концентрациях могут вызывать ухудшение здоровья человека и животных).

Слайд 10

Экологические группы грибов

Почвенные грибы. В почве обитают представители практически всех

отделов грибов. Одни из них находятся в ней постоянно — истинно-почвенные грибы, другие попадают случайно с опадом листьев и растительными остатками, дождевыми и талыми водами, частицами пыли из воздуха и т. п.

Случайно попавшие в почву грибы находятся в неактивном состоянии — в виде различного типа спороношений (конидий, телиоспор, склероциев) или в виде неактивного мицелия.

Циклы развития этих грибов часто не связаны с почвой. Она служит только для их выживания и перезимовки.

Слайд 11Экологические группы грибов

Почвенные грибы по приуроченности к определенным горизонтам

подразделяют

на более мелкие группы:

- подстилочные сапротрофы;

- гумусовые сапротрофы;

- грибы корневой зоны или ризосферы (по способу питания выделяют микоризные грибы, образующие микоризу с древесными и травянистыми растениями, питающиеся за счет обмена питательными веществами между грибом и растением).

К постоянным обитателям почвы относятся многие виды анаморфных грибов, они различаются при разных типах почв.

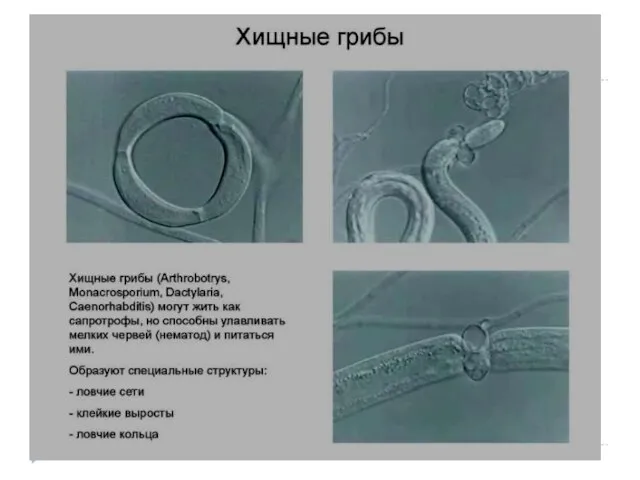

К почвенным грибам относят часть группы хищных грибов, которая объединяет грибы, улавливающие с помощью специальных приспособлений (ловчие кольца, клейкие головки и сети и т.п.) нематод, коловраток, простейших и, даже иногда, мелких насекомых. К этой группе относятся анаморфные грибы гифомицеты, а также представители зигомицетов, оомицетов и хитридиомицетов.

К микоризным грибам относятся многочисленные шляпочные грибы из порядка базидиомикот, образующие микоризу с деревьями и кустарниками, а также представители зигомицетов из порядка Zygomycota - образующие микоризу преимущественно с травянистыми растениями.

Слайд 14Микориза

Микориза — сложный симбиоз грибов с корнями высших растений. По тому как

осуществляется этот контакт различают три типа микориз: эндотрофную, эктотрофную и промежуточную между ними — экто-эндотрофную.

При эндотрофной микоризе мицелий гриба распространяется главным образом внутри тканей корня растений (в коровой паренхиме) и относительно мало выходит наружу. Корни при этом имеют нормальные корневые волоски. Мицелий гриба располагается в межлеточном пространстве или внутри клеток. При этом часто образуются клубки гиф — везикулы и внутриклеточные разветвления в виде арбускулов. Этот тип микоризы называют арбускулярной микоризой, а формирующие ее грибы АМ-грибами.

Эндотрофная микориза встречается у многих травянистых растений. Она образуется, главным образом, микроскопическими грибами из отдела Zygomycota или грибами отдела Ascomycota, или анаморфными грибами. Эндотрофная микориза орхидных образована базидиальным грибом в его анаморфной стадии.

Слайд 15Эктотрофная микориза отличается тем, что на корнях формируется наружный чехол из гиф

или она имеет вид плотно переплетенной ткани, одевающей корень. От этого переплетения в окружающую почву отходят свободные гифы. Собственных корневых волосков корень при этом не образует. Такая микориза характерна для древесных растений и редко встречается у травянистых.

В природных условиях провести четкую границу между эндотрофной и эктотрофной микоризами трудно. Переходной между ними является экто-эндотрофная микориза, очень распространенная у большинства древесных пород.

При экто-эндотрофной микоризе гифы гриба густо оплетают корень снаружи и в то же время дают обильные ветви, проникающие в коровую паренхиму.

Слайд 16Лишайники

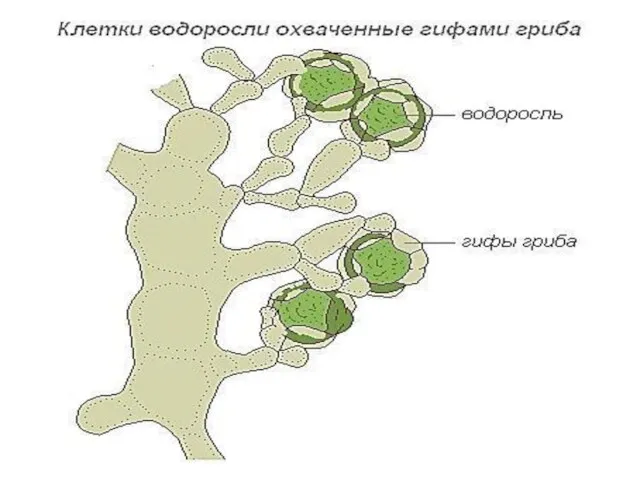

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и микроскопических зелёных водорослей

и/или цианобактерий (фотобионт, или фикобионт).

Микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.

Группа насчитывает более 26 000 видов.

Тело лишайника очень разнообразно по окраске, размерам, форме и строению.

Некоторые лишайники достигают в длину более метра, но большинство имеют слоевище размером 3-7 см. Они медленно растут — за год увеличиваются на считанные миллиметры, а некоторые — на доли миллиметра. Возраст их слоевища нередко насчитывает несколько сотен и тысяч лет.

Слайд 17Лишайники

Окраска лишайников обусловлена пигментами, которые находятся в оболочках гиф гриба. Различают пять

групп пигментов: зелёные, синие, фиолетовые, красные, коричневые.

Живые и отмершие лишайники, скопившаяся на них пыль и песчинки создают на обнажённом грунте тонкий слой почвы, в котором могут закрепиться мхи и другие наземные растения.

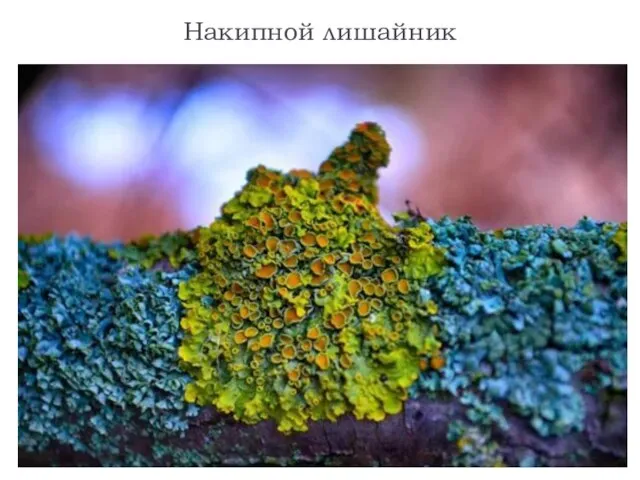

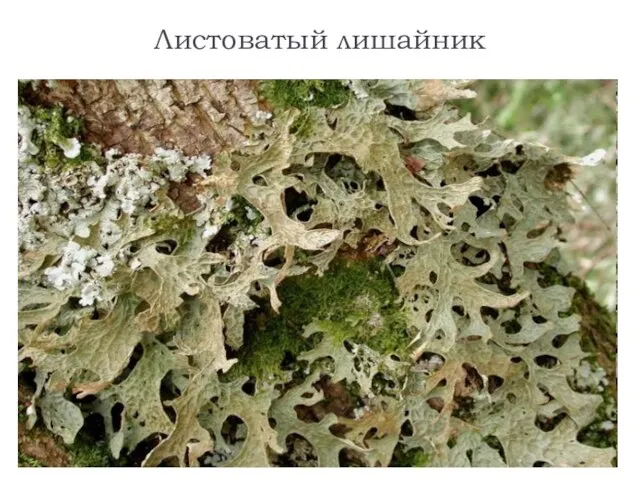

В зависимости от внешнего облика слоевища лишайники делят на три типа: накипные, листоватые и кустистые.

Слайд 21Лишайники

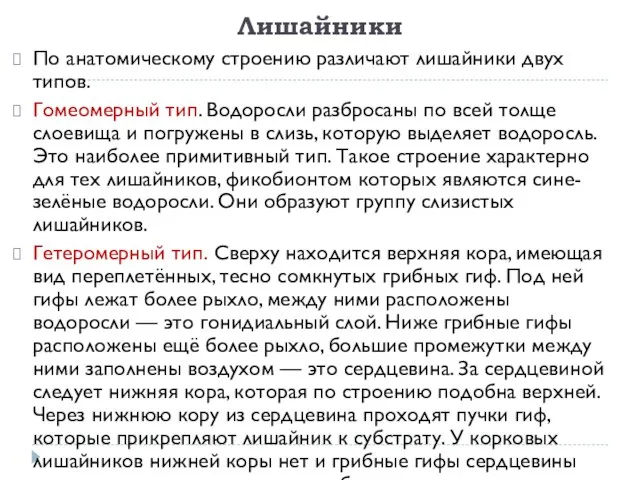

По анатомическому строению различают лишайники двух типов.

Гомеомерный тип. Водоросли разбросаны по

всей толще слоевища и погружены в слизь, которую выделяет водоросль. Это наиболее примитивный тип. Такое строение характерно для тех лишайников, фикобионтом которых являются сине-зелёные водоросли. Они образуют группу слизистых лишайников.

Гетеромерный тип. Сверху находится верхняя кора, имеющая вид переплетённых, тесно сомкнутых грибных гиф. Под ней гифы лежат более рыхло, между ними расположены водоросли — это гонидиальный слой. Ниже грибные гифы расположены ещё более рыхло, большие промежутки между ними заполнены воздухом — это сердцевина. За сердцевиной следует нижняя кора, которая по строению подобна верхней. Через нижнюю кору из сердцевина проходят пучки гиф, которые прикрепляют лишайник к субстрату. У корковых лишайников нижней коры нет и грибные гифы сердцевины срастаются непосредственно с субстратом.

Слайд 25Водные грибы

Большая по объему группа грибов, связанная в своих местообитаниях с

водой.

Среди них - сапротрофы, живущие на растительных остатках, попавших в водную среду, паразиты водных животных, водорослей, высших водных растений. Причем водные грибы известны как в пресных, так и морских водоемах.

К водным грибам относятся, например, сапролегниевые грибы, а также грибы из многих таксономических групп.

Слайд 26Эпифиты

Грибы — эпифиты это группа грибов, обитающая на поверхности различных органов растений

— ветвях, стеблях и т.д.

Грибы-филлопланы составляют группу различных видов, обитающих на поверхности листьев растений. Среди них наиболее часты сапротрофные виды, питающиеся выделениями растений, например, различные группы дрожжей.

Широко распространена группа грибов- паразитов растений. По характеру развития на растениях паразитные грибы, относящиеся к разным таксонам, можно отнести к различным трофическим группам микроорганизмов, выделенным еще в 19-м веке французским ботаником А. Де Бари.

Облигатные (обязательные) сапротрофы — грибы, питающиеся мертвыми растительными остатками или почвенным гумусом и не способные развиваться на растениях.

Факультативные паразиты — грибы, ведущие сапротрофный образ жизни, но способные поражать ослабленные растения или их части.

Факультативные сапротрофы — грибы, способные продолжать вегетативный рост и размножение на растительных остатках после гибели растения-хозяина.

Облигатные паразиты — грибы, способные питаться только питательными продуктами клеток живого растения, и после его гибели переходящие в стадию покоя или погибающие. Изучение паразитных грибов и их взаимодействием с растением является предметом фитопатологии — науки о болезнях растений.

Слайд 27 Ксилотрофы

Большую группу грибов — обитателей леса представляют ксилотрофы.

Сюда относятся виды

грибов, обладающие комплексом ферментов, благодаря которым они могут разлагать древесину.

Среди ксилотрофов есть ксилосапротрофы, развивающиеся преимущественно на мертвой древесине и ксилопаразиты, паразитирующие на живых деревьях и кустарниках.

Слайд 28

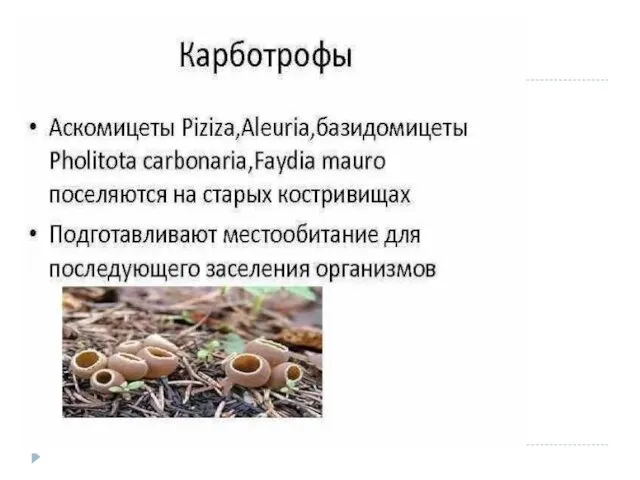

К специализированным в отношении различных субстратов группам относятся:

копрофильные грибы, обитающие на навозе

травоядных животных;

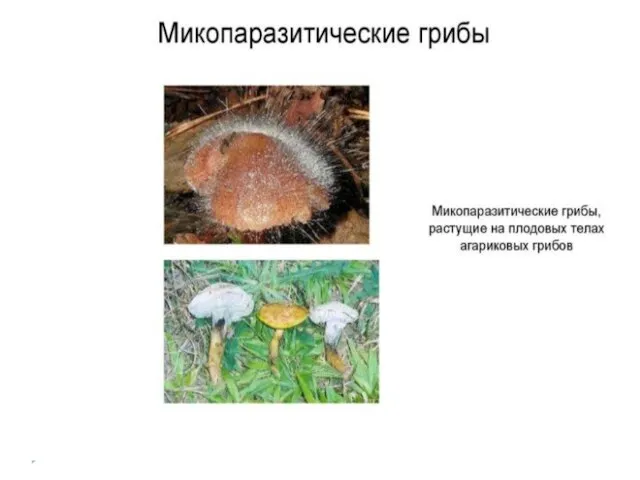

микофильные грибы, живущие на плодовых телах и мицелии других грибов;

карбофильные грибы, встречающиеся на обугленной древесине и кострищах и др.

Слайд 32Экологические группы грибов

Все перечисленные эколого-трофические группы грибов представлены, как правило, видами из

различных таксономических групп.

Сапротрофный способ питания первичен для грибов, а паразитизм представляет собой один из путей специализации, как к субстрату, так и способу питания.

Это прослеживается при рассмотрении эволюции паразитизма грибов от факультативных паразитов, у которых паразитизм в известной степени случаен, до обязательных или облигатных паразитов (биотрофов), для которых питание за счет хозяина обязательно.

Факультативные паразиты способны обычно развиваться как сапротрофы в почве или на поверхности листьев растений, но переходить к паразитизму на ослабленных растениях, вызывая корневые гнили или некоторые пятнистости листьев.

Факультативные сапротрофы, наоборот, обычно развиваются как паразиты, но в определенных условиях или на определенной стадии развития, существуют как сапротрофы (многие сумчатые грибы на растениях паразитируют в вегетативной стадии (мицелий) и стадии бесполого (конидиального) спороношения, но при этом сумчатая — половая стадия всегда формируется в сапротрофных условиях на отмерших листьях или стеблях растений).

Слайд 34Экологические группы грибов

Настоящие или облигатные паразиты в природе развиваются только на живых

растениях, Это, например, настоящие мучнисторосяные грибы из класса аскомицетов, или ржавчинные из класса базидиомицетов.

Процесс формирования новых эколого-трофических групп грибов продолжается и в настоящее время.

Возникающие в процессе деятельности человека новые материалы (стекло, пластмассы, бумага, различные, сложные по составу промышленные материалы, нефтепродукты и т. д.), приводят к тому, что грибы адаптируются к этим специфических субстратам, осваивают их и, таким образом, формируют новые эколого-трофические группы. При этом наносится значительный ущерб изготовленным из этих материалов изделиям (например, разрушение специальных стекол оптических приборов, особенно в тропических странах, разрушение бумаги и порча книг от плесневения при нарушении режима их хранения, повреждение произведений искусства и т.д.).

Даже металлы оказались доступны некоторым грибам, которые вызывают у них биокоррозию. Разнообразие эколого-трофических групп грибов свидетельствует об их большой роли в природе и деятельности человека.

3_Потребность_в_движении_Скелет,_его_значение,_кость_как_орган,

3_Потребность_в_движении_Скелет,_его_значение,_кость_как_орган, Особенности организации плоских червей

Особенности организации плоских червей Задачи по генетике

Задачи по генетике 5_Reulyatsia_uglevodnogo_obmena_Patologii_uglevodnogo_obmena

5_Reulyatsia_uglevodnogo_obmena_Patologii_uglevodnogo_obmena Аномалии развития яичек

Аномалии развития яичек Предмет и задачи зоологии. Лекция 1

Предмет и задачи зоологии. Лекция 1 Зрительный анализатор. Тест

Зрительный анализатор. Тест Lektsia_4_Obmen_uglevodov_Glikoliz_PFP_2020

Lektsia_4_Obmen_uglevodov_Glikoliz_PFP_2020 Стадии фотосинтеза

Стадии фотосинтеза Общая концепция организации движений. Двигательная система

Общая концепция организации движений. Двигательная система Дыхательная система

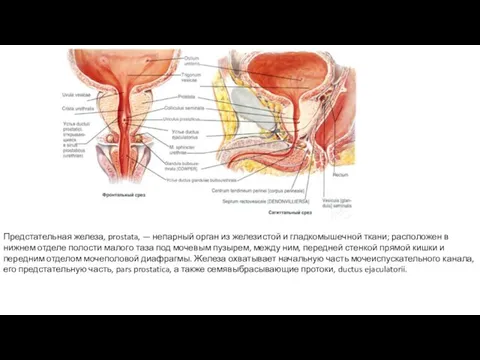

Дыхательная система Предстательная железа, prostata

Предстательная железа, prostata Растения-хищники

Растения-хищники Строение клетки

Строение клетки Изучение биологии колониальных птиц на примере береговых ласточек

Изучение биологии колониальных птиц на примере береговых ласточек Макроанатомия экстраокулярных мышц

Макроанатомия экстраокулярных мышц Силы в природе

Силы в природе Зимующие птицы городов

Зимующие птицы городов Общая биология. Тесты про химсостав

Общая биология. Тесты про химсостав Дикие животные нашего края

Дикие животные нашего края Угадай эмоцию животного

Угадай эмоцию животного Использование ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в биологии, животноводстве, ветеринарии. Лекция 9

Использование ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в биологии, животноводстве, ветеринарии. Лекция 9 Опыление. Оплодотворение. Плод

Опыление. Оплодотворение. Плод Защитим природу Астраханской области!

Защитим природу Астраханской области! Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты Презентация на тему Дыхание. Заболевания органов дыхания и их предупреждения

Презентация на тему Дыхание. Заболевания органов дыхания и их предупреждения  Внутреннее строение земноводных. Размножение. Развитие

Внутреннее строение земноводных. Размножение. Развитие Грибы. Виды грибов

Грибы. Виды грибов