Содержание

- 2. Филогене́з, или Филогени́я (др.-греч. φῦλον, phylon — племя, раса и др.-греч. γενετικός, genetikos — имеющий отношение

- 3. ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДРЕВО

- 4. Онтогене́з (от др.-греч. «ὤν», on, gen. «ὄντος», ontos — сущий и «γένεσις», genesis — зарождение) —

- 7. Связь онтогенеза и филогенеза Онтогенез и филогенез тесно связаны. Зная направления и преобразования органов и их

- 9. -Биогенетический закон- Закон параллелизма Меккеля-Серре говорит о том, что каждое существо в своем эмбриональном развитии повторяет

- 11. Оказалось, что рекапитуляции в онтогенезе могут быть не всегда. На этом основании Геккель выделил две группы

- 12. Филэмбриогенезы Важное значение для объяснения связи онтогенеза и филогенеза имеет учение А. Н. Северцова о филэбриогенезах.

- 14. Филэмбриогенезы – отклонения от онтогенеза, характерные для предков. Эти отклонения проявляются в эмбриогенезе и имеют значение

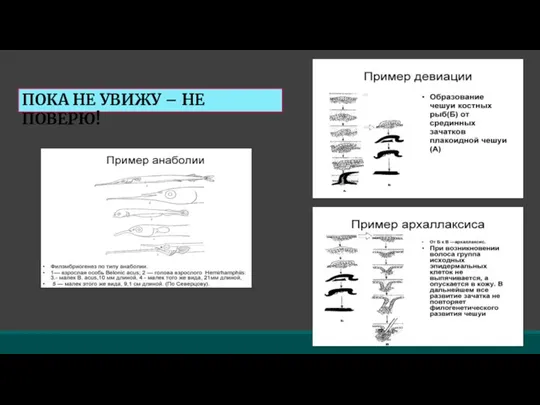

- 16. ПОКА НЕ УВИЖУ – НЕ ПОВЕРЮ!

- 17. Что такое Атавизм? Атавизм (от лат. atavus — отец прапрадеда, предок, (в мн. ч.) предки) —

- 18. _Характеристика рудимента_ Рудимент (с лат. rudimentum — «первооснова») — наследственный биологический признак, присущий каждой особи данного

- 20. Атавизмы, снижающие жизнеспособность и проявляющиеся как морфологические аномалии называются атавистическими или анцестральными пороками развития. В зависимости

- 22. Скачать презентацию

Слайд 2Филогене́з, или Филогени́я (др.-греч. φῦλον, phylon — племя, раса и др.-греч. γενετικός,

Филогене́з, или Филогени́я (др.-греч. φῦλον, phylon — племя, раса и др.-греч. γενετικός,

Имеющиеся на сегодняшний день знания о ветвлении филогенетического древа получены путём построения классификации живых организмов, которая исходно была задумана Карлом Линнеем как отражение «Естественной Системы» всей природы (в том числе и неживой). Впоследствии было установлено, что такой «Естественной Системы» не существует, а то, что К. Линней принимал за проявление этой системы у животных и растений, является филогенией, то есть результатом биологической эволюции.

ФИЛОГЕНЕЗ

Слайд 3ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДРЕВО

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДРЕВО

Слайд 4Онтогене́з (от др.-греч. «ὤν», on, gen. «ὄντος», ontos — сущий и «γένεσις»,

Онтогене́з (от др.-греч. «ὤν», on, gen. «ὄντος», ontos — сущий и «γένεσις»,

У семенных растений к эмбриональному развитию относят процессы развития зародыша, происходящие в семени.

Термин «онтогенез» впервые был введён Э. Геккелем в 1866 году. В ходе онтогенеза происходит процесс реализации генетической информации, полученной от родителей.

Раздел современной биологии, изучающий онтогенез, называется биологией развития; начальные этапы онтогенеза — эмбриогенез — изучаются также эмбриологией.

ОНТОГЕНЕЗ

Слайд 7Связь онтогенеза и филогенеза

Онтогенез и филогенез тесно связаны. Зная направления и преобразования

Связь онтогенеза и филогенеза

Онтогенез и филогенез тесно связаны. Зная направления и преобразования

Первый закон – закон зародышевого сходства – зародыш какого-либо высшего животного не бывает похож на другое животное, но похож на его эмбрион.

Второй закон – закон последовательного появления признаков – более общие признаки, характерные для данной крупной группы животных, выявляются у их зародышей раньше, чем признаки более специальные.

Третий закон – закон эмбриональной дивергенции – каждый зародыш данной формы животных не проходит через другие формы, а постепенно обособляется от них.

Объяснить эти законы можно так. На ранних этапах эмбриогенеза зародыши животных разных классов позвоночных (например, рыбы, птицы, млекопитающие) похожи между собой. Со временем между ними появляются различия в пределах классов, а дальше – в пределах отрядов (пример: зародыш свиньи и зародыш человека).

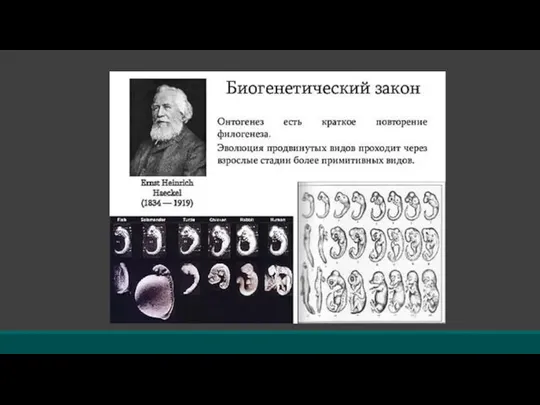

Слайд 9-Биогенетический закон-

Закон параллелизма Меккеля-Серре говорит о том, что каждое существо в своем

-Биогенетический закон-

Закон параллелизма Меккеля-Серре говорит о том, что каждое существо в своем

Ч. Дарвин, подтверждая связь онтогенеза и филогенеза, создал учение о рекапитуляциях. Рекапитуляция – это повторение у зародышей признаков их предков. Например, в процессе закладки и развития дыхательной системы у зародыша млекопитающего проходят этапы жаберных отверстий на глотке, затем образуются жабры, а затем органы наземного дыхания – легкие.

В 1866 году Э. Геккель сформулировал биогенетический закон: онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза, но повторяется строение не взрослых стадий предков, а их эмбриональных стадий.

Слайд 11Оказалось, что рекапитуляции в онтогенезе могут быть не всегда. На этом основании

Оказалось, что рекапитуляции в онтогенезе могут быть не всегда. На этом основании

Палингенезы – это повторение у зародышей признаков предков (закладка хорды и жаберных щелей на глотке, двухкамерного сердца у наземных позвоночных).

Ценогенезы – это эмбриональные адаптации, которые имеются только у зародышей и отсутствуют у взрослых организмов (зародышевые оболочки у высших позвоночных – амнион, хорион, аллантоис).

«ПАЛИНГЕНЕЗЫ И ЦЕНОГЕНЕЗЫ»

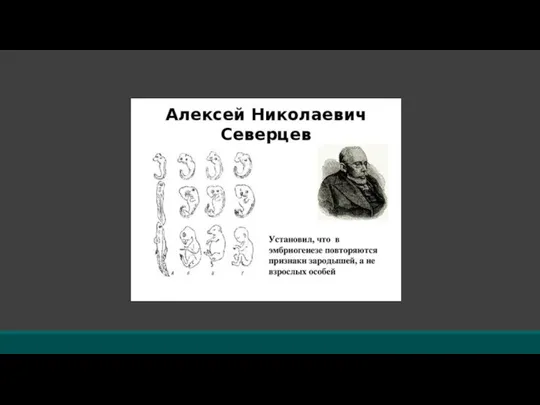

Слайд 12Филэмбриогенезы

Важное значение для объяснения связи онтогенеза и филогенеза имеет учение А. Н.

Филэмбриогенезы

Важное значение для объяснения связи онтогенеза и филогенеза имеет учение А. Н.

Филэмбриогенезы – это эмбриональные новообразования, которые имеют филогенетическое значение. Время их появления и способы могут быть различными.

Пример: из чешуи акулы развиваются:

а) роговые щитки рептилий путем девиации;

б) перо птицы путем анаболии;

в) волос млекопитающих путем архаллаксиса.

Эволюция чаще идет путем анаболий, поэтому наблюдаются рекапитуляции.

Слайд 14 Филэмбриогенезы –

отклонения от онтогенеза, характерные для предков. Эти отклонения проявляются

Филэмбриогенезы –

отклонения от онтогенеза, характерные для предков. Эти отклонения проявляются

Слайд 16ПОКА НЕ УВИЖУ – НЕ ПОВЕРЮ!

ПОКА НЕ УВИЖУ – НЕ ПОВЕРЮ!

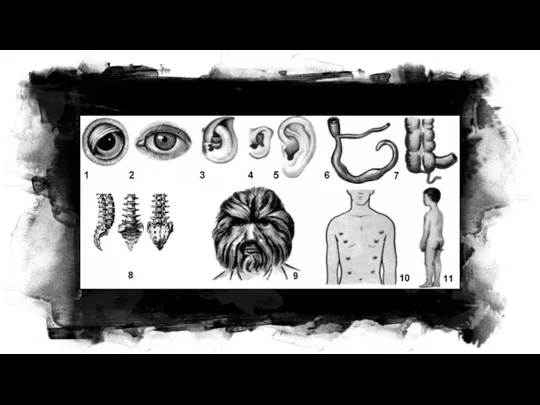

Слайд 17Что такое Атавизм?

Атавизм (от лат. atavus — отец прапрадеда, предок, (в мн.

Что такое Атавизм?

Атавизм (от лат. atavus — отец прапрадеда, предок, (в мн.

Примерами их проявлений у человека могут служить:

Дополнительные пары сосков молочных желез, полителия. Частота проявления атавизма оценивается от 2 до 5.5%.

Густой волосяной покров на больших участках тела, или по всей его площади. Он характерен для общих предков человеческих особей и обезьян, но пропал из генного пула в процессе эволюции.

Незаращение межпредсердной перегородки, вследствие которого особи в дальнейшем испытывают серьезные проблемы со здоровьем.

Слайд 18_Характеристика рудимента_

Рудимент (с лат. rudimentum — «первооснова») — наследственный биологический признак, присущий каждой

_Характеристика рудимента_

Рудимент (с лат. rudimentum — «первооснова») — наследственный биологический признак, присущий каждой

Аномалией в таком случае будет считаться уже его отсутствие при рождении. Такие органы у древних предков исполняли жизненно важные функции, однако полностью утратили свое значение в ходе эволюции.

Примеры рудиментов у человека:

Рудиментарными органами в человеческом теле считаются:

Область мышц вокруг ушной раковины. Когда-то эти мышцы позволяли направлять уши в сторону источника звука. Сейчас же немногие способно сместить ухо хотя бы минимально.

Зубы мудрости. В древности были необходимы, поскольку упрощали потребление твердой пищи, однако с поэтапной сменой человеком рациона более не выполняют полноценно свою функцию.

Третье веко. Признак характерный для жителей Азии и других представителей монголоидной расы.

Аппендикс. Когда-то исполнял пищеварительную функцию, однако в ходе эволюции также утратил это предназначение. В организме современных людей вырабатывает липазу и амилазу, выполняя функцию секреции, а также некоторые элементы защитной и гормональной функций организма.

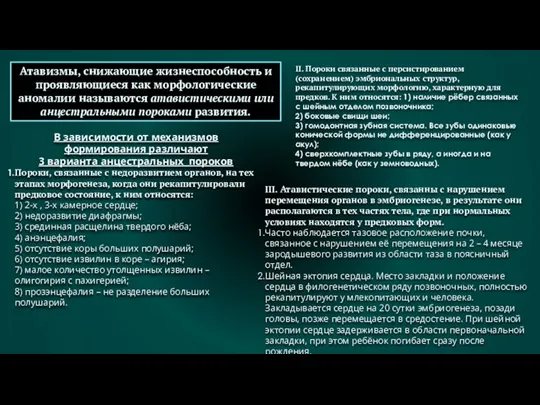

Слайд 20Атавизмы, снижающие жизнеспособность и проявляющиеся как морфологические аномалии называются атавистическими или анцестральными пороками развития.

В

Атавизмы, снижающие жизнеспособность и проявляющиеся как морфологические аномалии называются атавистическими или анцестральными пороками развития.

В

3 варианта анцестральных пороков

Пороки, связанные с недоразвитием органов, на тех

этапах морфогенеза, когда они рекапитулировали предковое состояние, к ним относятся:

1) 2-х , 3-х камерное сердце;

2) недоразвитие диафрагмы;

3) срединная расщелина твердого нёба;

4) анэнцефалия;

5) отсутствие коры больших полушарий;

6) отсутствие извилин в коре – агирия;

7) малое количество утолщенных извилин – олигогирия с пахигерией;

8) прозэнцефалия – не разделение больших полушарий.

II. Пороки связанные с персистированием (сохранением) эмбриональных структур, рекапитулирующих морфологию, характерную для предков. К ним относятся: 1) наличие рёбер связанных с шейным отделом позвоночника;

2) боковые свищи шеи;

3) гомодонтная зубная система. Все зубы одинаковые конической формы не дифференцированные (как у акул);

4) сверхкомплектные зубы в ряду, а иногда и на твердом нёбе (как у земноводных).

III. Атавистические пороки, связанны с нарушением перемещения органов в эмбриогенезе, в результате они располагаются в тех частях тела, где при нормальных условиях находятся у предковых форм.

Часто наблюдается тазовое расположение почки, связанное с нарушением её перемещения на 2 – 4 месяце зародышевого развития из области таза в поясничный отдел.

Шейная эктопия сердца. Место закладки и положение сердца в филогенетическом ряду позвоночных, полностью рекапитулируют у млекопитающих и человека. Закладывается сердце на 20 сутки эмбриогенеза, позади головы, позже перемещается в средостение. При шейной эктопии сердце задерживается в области первоначальной закладки, при этом ребёнок погибает сразу после рождения.

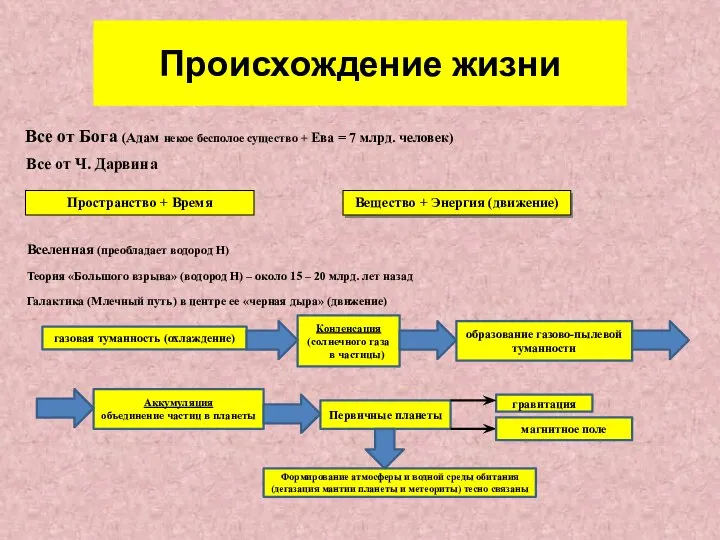

Происхождение жизни

Происхождение жизни Строение зародышевых оболочек рептилий и птиц

Строение зародышевых оболочек рептилий и птиц Владельческий менеджмент. Как собственнику отойти от оперативного управления с сохранением контроля над бизнесом

Владельческий менеджмент. Как собственнику отойти от оперативного управления с сохранением контроля над бизнесом Клумба школьного двора

Клумба школьного двора Задачи селекции. Методы селекции растений

Задачи селекции. Методы селекции растений Гаметогенез и дробление

Гаметогенез и дробление Презентация на тему Строение и жизнедеятельность бактерий

Презентация на тему Строение и жизнедеятельность бактерий  Строение стебля

Строение стебля Презентация на тему Опорно-двигательная система человека

Презентация на тему Опорно-двигательная система человека  Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. Орган зрения

Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. Орган зрения Инвазионная биология

Инвазионная биология Состав экосистемы. Консументы. Фитофаги

Состав экосистемы. Консументы. Фитофаги 4a3feaa551594845be7673ba53b03930

4a3feaa551594845be7673ba53b03930 Микроклимат

Микроклимат Презентация на тему Нужны ли минеральные соли животным и человеку (5 класс)

Презентация на тему Нужны ли минеральные соли животным и человеку (5 класс)  Глюкоза. Строение глюкозы

Глюкоза. Строение глюкозы Бельгийский тервюрен, процедура грумминга

Бельгийский тервюрен, процедура грумминга Сцепленное наследование. Генетический эффект кроссинговера

Сцепленное наследование. Генетический эффект кроссинговера Опорно-двигательный аппарат

Опорно-двигательный аппарат Питание растений и грибов

Питание растений и грибов Метаболизм и питание микроорганизмов

Метаболизм и питание микроорганизмов Жгутики. Структура, механизм их работы

Жгутики. Структура, механизм их работы Семейство лучеперых рыб из отряда

Семейство лучеперых рыб из отряда Рыба и рыбные товары

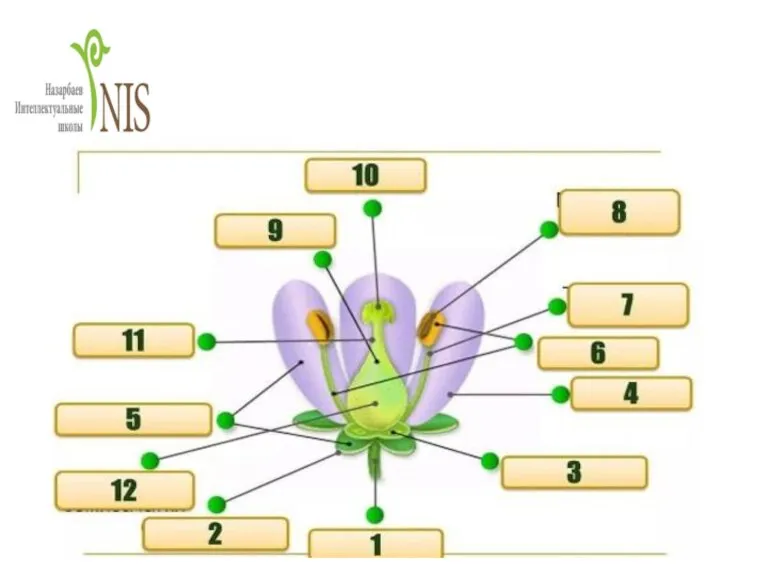

Рыба и рыбные товары Строение цветка. Виды опыления. Цветение и опыление

Строение цветка. Виды опыления. Цветение и опыление Органы дыхания и газообмен

Органы дыхания и газообмен Яркая окраска у животных

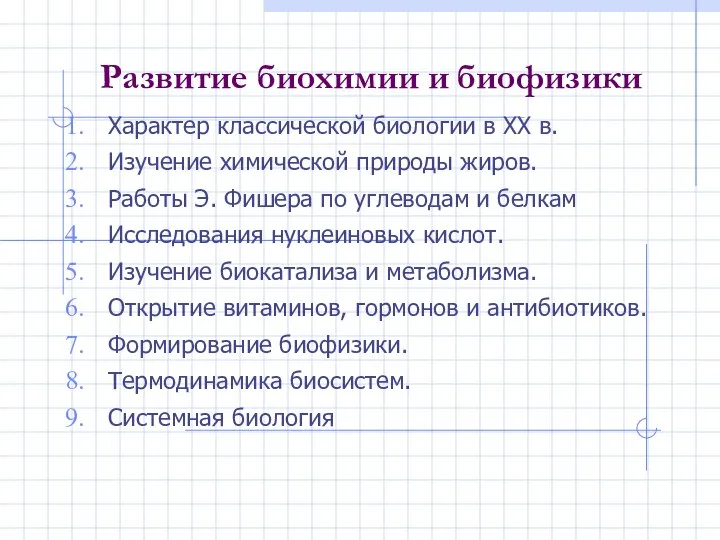

Яркая окраска у животных Развитие биохимии и биофизики

Развитие биохимии и биофизики