Содержание

- 3. Геном человека Геном человека, как и геномы других эукариотических организмов, содержит последовательности нуклеотидов, отличающиеся по своей

- 4. Общая характеристика генов человека. Хорошо известно, что гены эукариотических организмов имеют мозаичное (прерывистое) строение и состоят

- 5. В то же время типичный ген человека содержит 28 тыс. пар оснований, из которых на смысловые

- 8. Главный вопрос, возникающий при описании любого генома, касается количества содержащихся в нём генов, кодирующих белки. В

- 9. Репликация — удвоение (копирование) молекулы ДНК. При репликации молекулы ДНК под действием фермента хеликазы разрываются водородные

- 11. Гены, не кодирующие белки. Многие тысячи генов в геноме человека транскрибируются, но не транслируются, продуцируя несколько

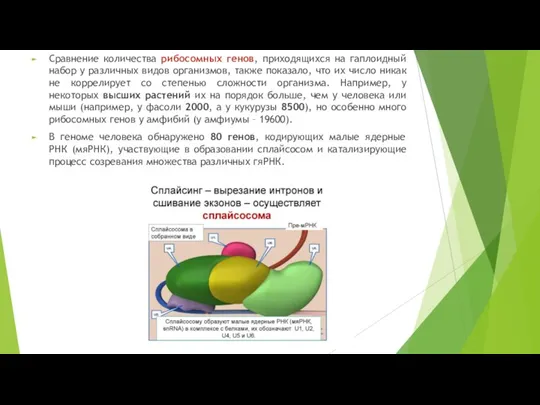

- 12. Сравнение количества рибосомных генов, приходящихся на гаплоидный набор у различных видов организмов, также показало, что их

- 13. В то же время выявлено 97 генов, кодирующих малые ядрышковые РНК, участвующие в процессинге только одной

- 14. Прочтение и анализ многих геномов, принадлежащих различным организмам выявил ряд удивительных биологических парадоксов. Оказалось, что не

- 15. Повторяющиеся последовательности в геноме человека. Отличительной особенностью генома человека является наличие в нём огромного числа повторов,

- 16. Различают 5 классов повторов ДНК: 1. Рассеянные по всему геному подвижные генетические элементы, занимающие 45 %

- 18. 4. Повторы больших и очень больших сегментов ДНК (1–200 тысяч пар), копирующихся из одного района генома

- 20. Скачать презентацию

Слайд 3Геном человека

Геном человека, как и геномы других эукариотических организмов, содержит последовательности нуклеотидов,

Геном человека

Геном человека, как и геномы других эукариотических организмов, содержит последовательности нуклеотидов,

Наконец, превалирующие по размеру области генома заняты различными классами повторяющихся последовательностей, породивших самые интригующие вопросы, связанные с их биологической и функциональной значимостью. К тому же эти области содержат значительные количества ДНК явно чужеродного происхождения. Подвижный и очень переменчивый геном человека умудрился сохранить последовательности, которые появились ещё на заре зарождения жизни, а также гены, доставшиеся нам от червей, рыб, земноводных и ящеров. В центральных областях хромосом обнаружены так называемые “архивные материалы” – свидетельства никогда не прерывающегося потока жизни.

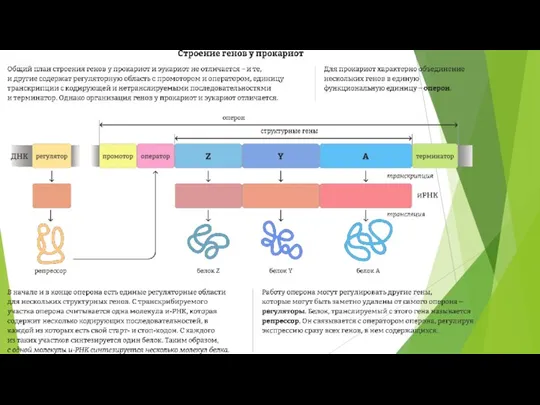

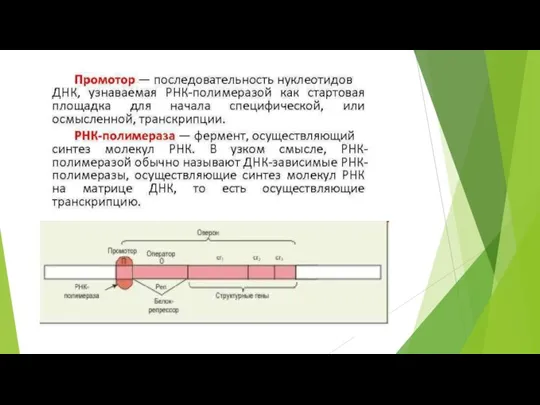

Слайд 4Общая характеристика генов человека.

Хорошо известно, что гены эукариотических организмов имеют мозаичное (прерывистое)

Общая характеристика генов человека.

Хорошо известно, что гены эукариотических организмов имеют мозаичное (прерывистое)

Поэтому эукариотические гены описываются как гены с экзонно-интронной организацией структуры. В геноме человека встречаются как небольшие, так и гигантские гены, например, ген мышечного белка дистрофина содержит 2,4 млн. пар оснований. Отсюда, первичные транскрипты, называемые гетерогенными ядерными РНК (гяРНК), списываемые с транскрипционных единиц генов человека, могут значительно варьировать по размеру (чаще от 6 до 200 тыс. нуклеотидов).

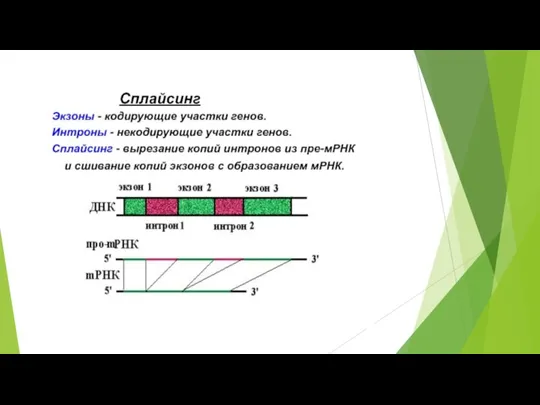

Слайд 5В то же время типичный ген человека содержит 28 тыс. пар оснований,

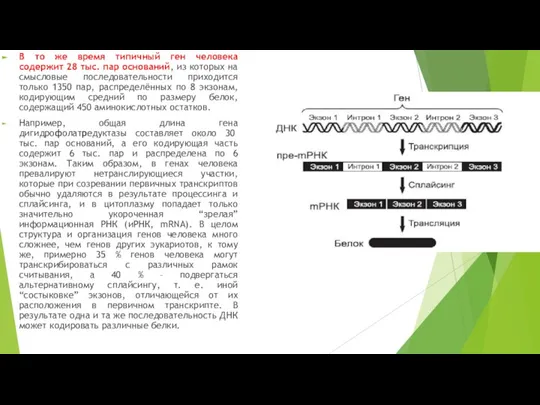

В то же время типичный ген человека содержит 28 тыс. пар оснований,

Например, общая длина гена дигидрофолатредуктазы составляет около 30 тыс. пар оснований, а его кодирующая часть содержит 6 тыс. пар и распределена по 6 экзонам. Таким образом, в генах человека превалируют нетранслирующиеся участки, которые при созревании первичных транскриптов обычно удаляются в результате процессинга и сплайсинга, и в цитоплазму попадает только значительно укороченная “зрелая” информационная РНК (иРНК, mRNA). В целом структура и организация генов человека много сложнее, чем генов других эукариотов, к тому же, примерно 35 % генов человека могут транскрибироваться с различных рамок считывания, а 40 % – подвергаться альтернативному сплайсингу, т. е. иной “состыковке” экзонов, отличающейся от их расположения в первичном транскрипте. В результате одна и та же последовательность ДНК может кодировать различные белки.

Слайд 8Главный вопрос, возникающий при описании любого генома, касается количества содержащихся в нём

Главный вопрос, возникающий при описании любого генома, касается количества содержащихся в нём

Ещё в процессе секвенирования генома на основе современных представлений о структуре генов, структуре мРНК и доменной организации белков были разработаны компьютерные алгоритмы, с помощью которых идентифицируют белок-кодирующие гены. Оценку их числа проводили также с помощью полномасштабных транскрипционных карт, позволяющих устанавливать число экспрессирующихся генов.

Первоначально специалисты Celera Genomics насчитали в геноме человека 39 тыс. генов, а специалисты Международного консорциума – 32 тыс.

В то же время число точно идентифицированных генов, для которых известны функции их продуктов, по разным оценкам, не превышает 22–26 тыс. Пока принято считать, что геном человека содержит около 30 тыс. генов. С эмоциональной точки зрения такое небольшое число генов удивляет и озадачивает, особенно если сравнивать наш геном с геномами других организмов. Некоторые авторы считают, что остаются не идентифицированными очень многие гены, имеющие особую структуру, а также гены с низким уровнем экспрессии, которые могут ускользать от скрининга. В то же время полный протеом человека значительно богаче протеома любого другого организма и содержит не менее 250 тыс. различных белков. Думается, что геном человека, в отличие от геномов других организмов, использует гены каким-то особым способом, с более сложной и экономной функциональной нагрузкой. Отличается геном человека и очень низкой средней плотностью белок-кодирующих генов.

Так на миллион нуклеотидных пар у дрожжей приходится примерно 500 генов, у нематоды – почти 200, у дрозофилы – 117, а у человека только 12–15 генов. Таким образом, только очень малая часть генома человека кодирует белки. Значительно больший объём занимают гены, так и не получившие специального названия, если не считать название “РНКовые гены”, и кодирующие разнообразные не транслируемые РНК.

Слайд 9Репликация — удвоение (копирование) молекулы ДНК. При репликации молекулы ДНК под действием фермента хеликазы разрываются

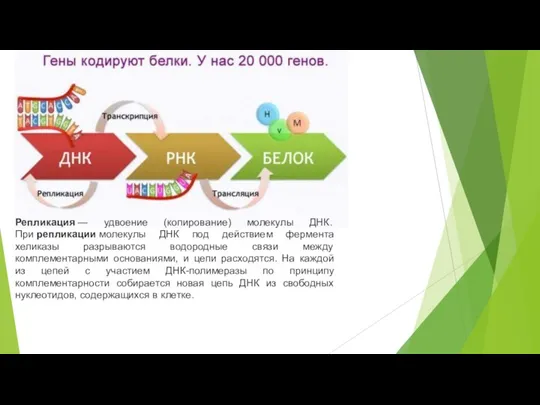

Репликация — удвоение (копирование) молекулы ДНК. При репликации молекулы ДНК под действием фермента хеликазы разрываются

Слайд 11Гены, не кодирующие белки.

Многие тысячи генов в геноме человека транскрибируются, но

Гены, не кодирующие белки.

Многие тысячи генов в геноме человека транскрибируются, но

Однако у элегантной нематоды с размером генома 97 Мб таких генов больше, чем у человека (585). Ещё до расшифровки генома человека с помощью методов молекулярной гибридизации было установлено, что он содержит несколько сотен копий генов, кодирующих три основных типа рибосомных РНК (рРНК) – 18S, 5,8S и 28S рРНК, локализованных в ядрышковых организаторах 13, 14, 15, 21 и 22-й хромосом и представляющих собой полицистронные участки. Поэтому рибосомные гены относят к так называемой фракции умеренно повторяющихся последовательностей.

Рибосомный ген — это участок молекулы ДНК (фрагмент ядрышка), на котором закодирована информация о рРНК.

Слайд 12Сравнение количества рибосомных генов, приходящихся на гаплоидный набор у различных видов организмов,

Сравнение количества рибосомных генов, приходящихся на гаплоидный набор у различных видов организмов,

В геноме человека обнаружено 80 генов, кодирующих малые ядерные РНК (мяРНК), участвующие в образовании сплайсосом и катализирующие процесс созревания множества различных гяРНК.

Слайд 13В то же время выявлено 97 генов, кодирующих малые ядрышковые РНК, участвующие

В то же время выявлено 97 генов, кодирующих малые ядрышковые РНК, участвующие

Идентифицированы 3 гена 7SLРНК, образующих SRP-частицы, узнающие “сигнальные последовательности” в растущей белковой цепи и “заякоривающие” рибосомы, начавшие биосинтез белка, на транслаконах мембран шероховатого ЭПР.

Также обнаружен только один ген, кодирующий теломеразную РНК-матрицу, входящую в состав теломеразы, и огромное количество псевдогенов, возникших, например, из 7SLРНК и многих других генов.

В целом РНКовые гены трудно идентифицировать, поскольку они не имеют в своей структуре специфических элементов, подобных полиадениловым последовательностям в мРНК. Наконец, очень многие РНКовые гены малы по своим размерам и функции их ещё неизвестны.

Таким образом, только треть генома человека вовлечена в более или менее понятные функции, при этом остаётся большое число последовательностей, не кодирующих ни белки, ни РНК. Некоторые из них, такие как интроны и нетранслируемые фланкирующие (расположенные по обе стороны от гена) последовательности, входят в состав транскрипционных единиц, но удаляются при созревании мРНК. Другие представляют собой сигнальные последовательности, узнаваемые регуляторными и структурными белками (промоторы, сайты начала репликации, сайты компактизации хроматина, участки кинетохоров и т.д.).

Слайд 14Прочтение и анализ многих геномов, принадлежащих различным организмам выявил ряд удивительных биологических

Прочтение и анализ многих геномов, принадлежащих различным организмам выявил ряд удивительных биологических

Оказалось, что не существует никакой корреляции между сложностью организма и количеством ДНК в его клетках (С-парадокс*).

Например, геном амёбы (Amoeba dubia) почти в 200 раз больше генома человека. Нет также явной взаимосвязи между сложностью организма и числом присущих ему генов.

Из этого формально можно заключить, что человек – это всего полтора червячка***. Необычность диапазона колебаний величины С подтверждается фактом существования близкородственных видов, имеющих сходное морфологическое строение, у которых обнаружено 10-кратное (и более) различие в размерах геномов. Это явление характерно для амфибий, насекомых и цветковых растений. Причина явления прояснилась только после того, как было установлено, что геномы эукариот содержат значительное количество повторяющихся последовательностей ДНК.

Слайд 15Повторяющиеся последовательности в геноме человека.

Отличительной особенностью генома человека является наличие в нём

Повторяющиеся последовательности в геноме человека.

Отличительной особенностью генома человека является наличие в нём

ДНК-повторы долгое время считали неинтересными и рассматривали как своеобразный генетический “мусор”.

Загадочность этой ДНК послужила поводом для появления множества разнообразных эпитетов, коими её награждали обескураженные исследователи. Так Френсис Крик называл её паразитической и эгоистической, а другие исследователи – спящей (dormant), молчащей (silence), избыточной (abundant) и “хламовой” или “мусорной” (rubbish) ДНК.

Действительно, она способна распространяться в геноме, делать собственные копии и при этом не вносит никакого видимого вклада в фенотип. Одним словом, “мусорная” ДНК внесла пикантную изюминку в процесс осмысления полученных результатов. Только сейчас постепенно становится ясно, что принижение роли повторяющихся последовательностей привело исследователей ко многим ошибочным представлениям. Возникновение большей части повторов связано с процессом обратной транскрипции и геном человека – это “море разливанное” обратно транскрибированной ДНК, в котором плавают редкие островки белок-кодирующих генов. Р

Слайд 16Различают 5 классов повторов ДНК:

1. Рассеянные по всему геному подвижные генетические элементы,

Различают 5 классов повторов ДНК:

1. Рассеянные по всему геному подвижные генетические элементы,

а). Длинные рассеянные элементы, содержащие от 5 до 8 тыс. пар нуклеотидов и представленные в геноме тысячами копий. Они обладают всеми атрибутами, характерными для автономных генетических элементов, – содержат промотор для РНК-полимеразы II и две открытые рамки считывания для ревертазы и эндонуклеазы.

б). Короткие (100–300 пар нуклеотидов) рассеянные элементы, представленные 1,5 млн. копий. Эти элементы содержат промотор для РНК-полимерзы III. Одно семейство коротких повторов включает в себя так называемые Alu-повторы, представленные почти миллионом копий. Члены семейства не объединены в отдельные тандемные кластеры, а диспергированы по геному, занимая в совокупности 10 % его объёма.

в). Автономные ретропозоны, представляющие собой аналоги ретровирусов, и неавтономные ретровирусоподобные элементы, занимающие вместе 8 % генома. г). Наконец, обычные транспозоны, кодирующие фермент транспозазу. Их подвижность в геноме осуществляется за счёт простого механизма “вырезаниявстраивания”.

2. Неактивные копии генов, называемые псевдогенами, возникшие за счёт механизма обратной траскрипции.

3. Простые повторы коротких последовательностей, содержащих от 1 до 13 пар оснований, например (AAT)n, получившие название “микросателлитов”, и повторы более длинных элементов (14–500 пар) – “минисателлиты”. Они занимают примерно 3 % генома человека и отличаются ярко выраженным полиморфизмом по длине, что привлекло к ним внимание как к маркёрам, пригодным при построении генетических карт. Эта сателлитная ДНК также очень важна в генетике человеческих популяций, манифестирующих выраженные этнические различия в гипервариабельных участках генома*. Наконец, гипервариабельная ДНК послужила основой для разработки методов “генной дактилоскопии” в криминалистике**.

Слайд 184. Повторы больших и очень больших сегментов ДНК (1–200 тысяч пар), копирующихся

4. Повторы больших и очень больших сегментов ДНК (1–200 тысяч пар), копирующихся

Организм человека как единая биологическая система

Организм человека как единая биологическая система 7b05cdb76f27438f9eec8a15703e92c1 (1)

7b05cdb76f27438f9eec8a15703e92c1 (1) Эволюционные идеи Карла Линнея

Эволюционные идеи Карла Линнея Нуклеин қышқылы

Нуклеин қышқылы Экологические факторы среды (5 класс)

Экологические факторы среды (5 класс) Класс Земноводные

Класс Земноводные Тип Кольчатые Черви: общая характеристика

Тип Кольчатые Черви: общая характеристика Вегетативное размножение древесных растений

Вегетативное размножение древесных растений Явление резонанса в биологических системах

Явление резонанса в биологических системах Органы чувств и анализаторы

Органы чувств и анализаторы Презентация на тему Клонирование животных и растений

Презентация на тему Клонирование животных и растений  Агрономическая компания СТК-Агро. Схема защиты и питания масленичных культур

Агрономическая компания СТК-Агро. Схема защиты и питания масленичных культур Презентация на тему ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Презентация на тему ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  Внешнее строение моллюсков

Внешнее строение моллюсков Боль в спине. Истории пациентов (собак)

Боль в спине. Истории пациентов (собак) Органические вещества клетки. Углеводы. 4 часть, 10 класс

Органические вещества клетки. Углеводы. 4 часть, 10 класс Бактерии. Строение бактериальной клетки

Бактерии. Строение бактериальной клетки Окружающая человека среда и ее компоненты

Окружающая человека среда и ее компоненты Вид. Признаки вида

Вид. Признаки вида Растения-эндемики Ульяновской области

Растения-эндемики Ульяновской области Нормализация мышечного тонуса

Нормализация мышечного тонуса Строение цветка. Типы соцветий

Строение цветка. Типы соцветий Флоридская пума

Флоридская пума Грибы. Тест

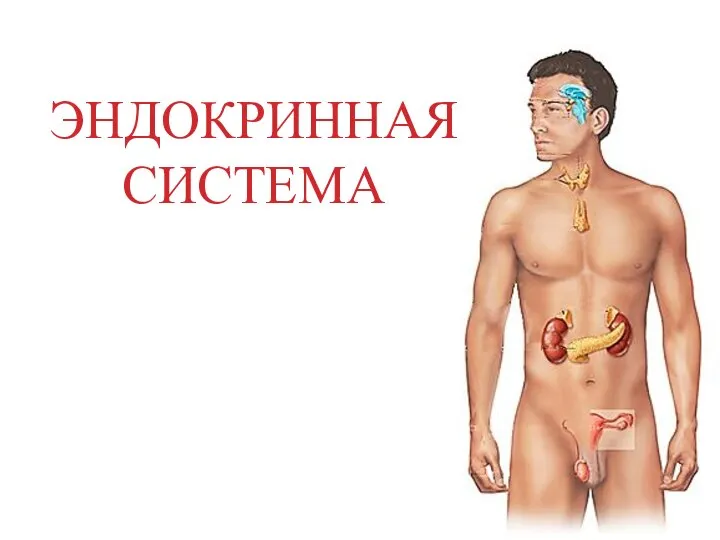

Грибы. Тест Эндокринная система

Эндокринная система Остеология. Осевой скелет

Остеология. Осевой скелет Волшебные травы и цветы

Волшебные травы и цветы Подводный мир. Осьминог

Подводный мир. Осьминог