Содержание

- 2. Содержание Дисциплина «Биология» Определение понятия «жизнь». Свойства живого Уровни организации живой материи Формы жизни Основные положения

- 3. В 1802 Жан Батист Ламарк ввел термин «биология», от греч. слов – БИОС - жизнь, ЛОГОС

- 4. Современная биология, как учебная дисциплина, включает: цитологию, общую генетику, медицинскую генетику, онтогенез и филогенез органов и

- 5. Жизнь – это открытая нуклеопротеидная макромолекулярная система, способная к самовоспроизведению (преемственность между генерациями биологических систем), самообновлению

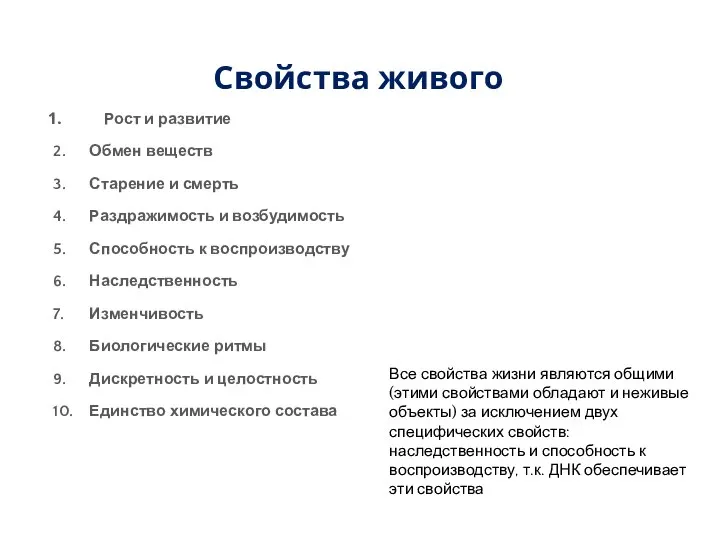

- 6. Рост и развитие 2. Обмен веществ 3. Старение и смерть 4. Раздражимость и возбудимость 5. Способность

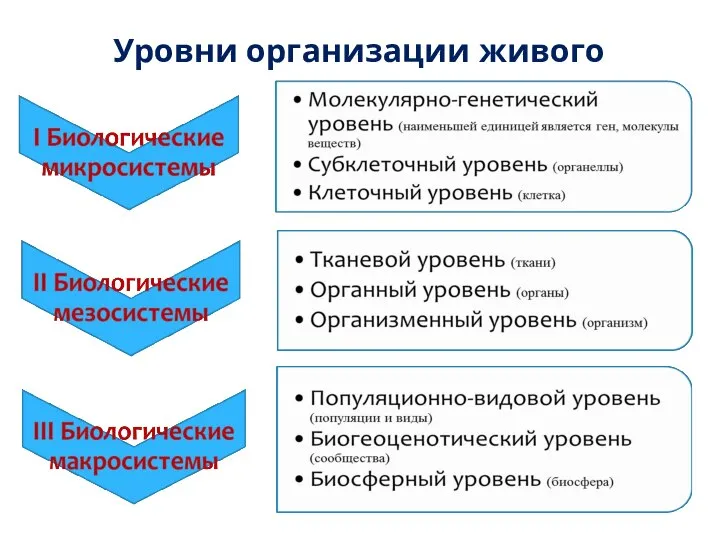

- 7. Уровни организации живого

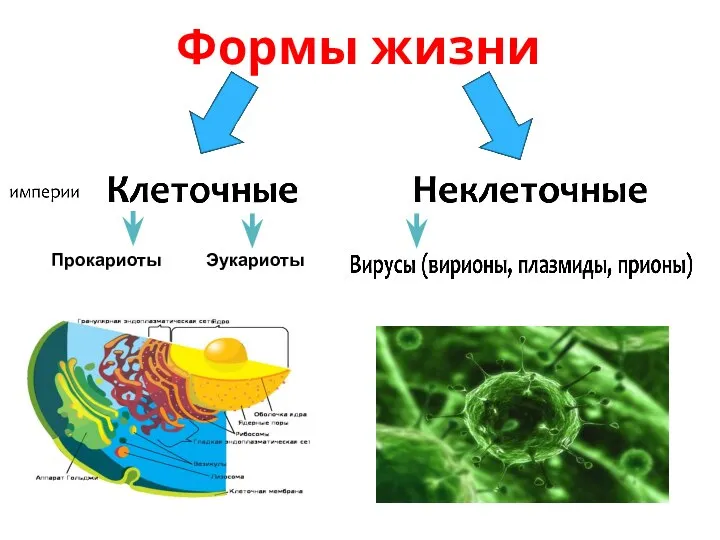

- 8. Формы жизни Прокариоты Эукариоты

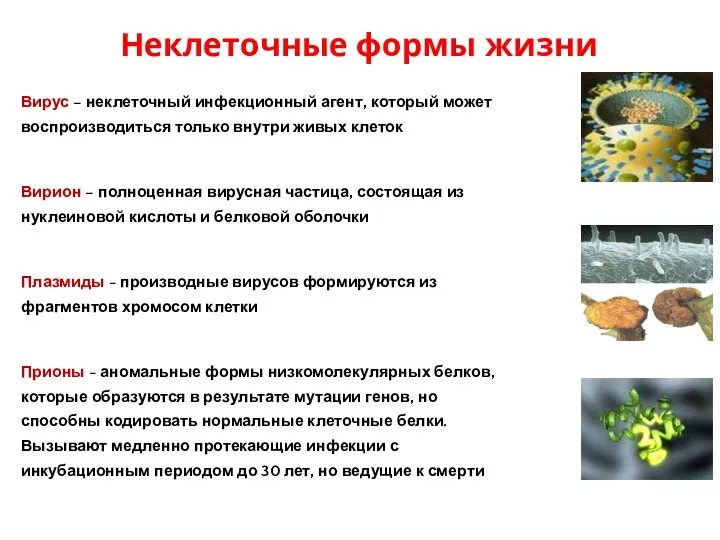

- 9. Вирус – неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток Вирион – полноценная вирусная

- 10. 1) прикрепление вируса к клетке (адгезия), 2) внедрение в клетку, 3) латентная (скрытая) стадия, 4) образование

- 11. обособленная наименьшая структура, которой присуща вся совокупность свойств жизни. Клетка – элементарная структурная, функциональная и генетическая

- 12. 1) жизнь во всех своих формах обеспечивается в структурном и функциональном отношении только клеткой 2) единственный

- 13. Выделяют два вида клеток: прокариоты и эукариоты

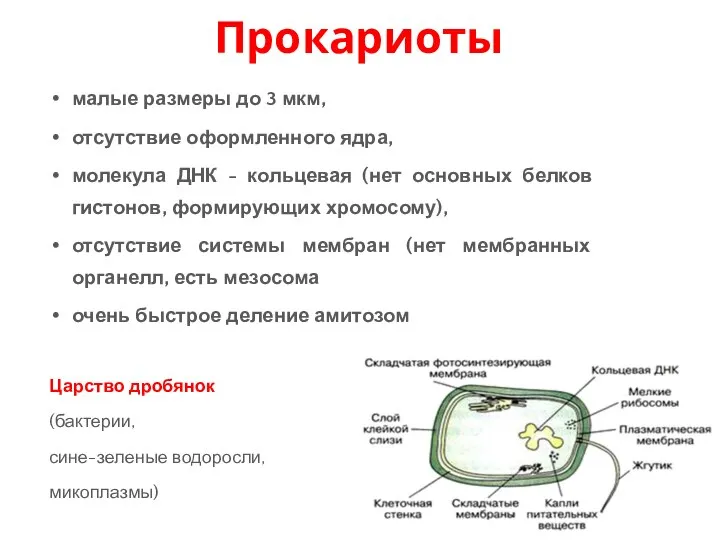

- 14. малые размеры до 3 мкм, отсутствие оформленного ядра, молекула ДНК - кольцевая (нет основных белков гистонов,

- 15. Основные функции клетки: Синтетическая Энергетическая Информационная Эукариотическая клетка Основные части клетки: Клеточная поверхность Цитоплазма Ядро

- 16. 1 Надмембранный комплекс – гликокаликс (сложные углеводы – гликополисахариды, выполняющие рецепторную функцию и создание межклеточных контактов)

- 17. Клеточная поверхность (плазмалемма) выполняет функции: Барьерная Транспортная Избирательная проницаемость Рецепторная Cтабилизирующая (Vклетки/ Sклетки =const) Адгезивная функция

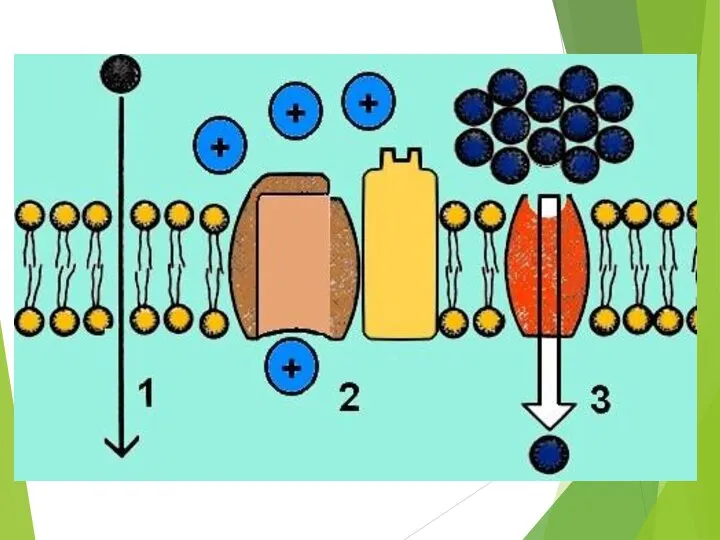

- 18. Активный Перенос энергомолекул с помощью белков – переносчиков с затратой энергии (Фагоцитоз и пиноцитоз, калий-натриевый насос)

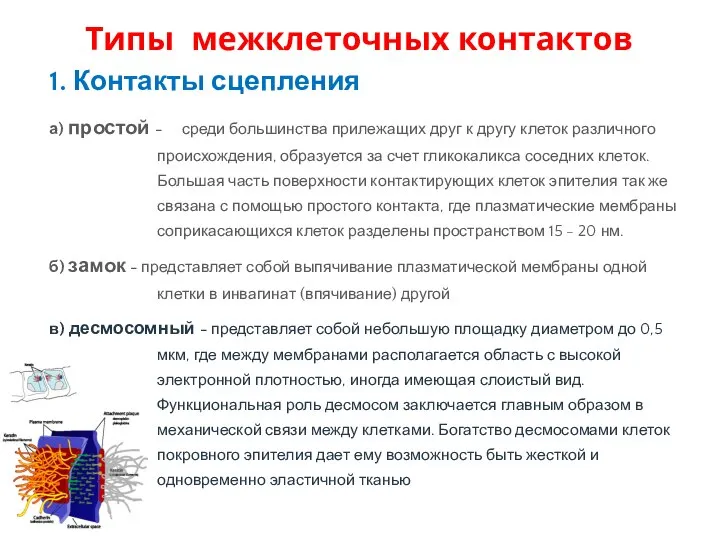

- 19. 1. Контакты сцепления а) простой - среди большинства прилежащих друг к другу клеток различного происхождения, образуется

- 20. 2. Изолирующий (плотный контакт) межмембранные пространства отсутствуют, а билипидные слои соседних плазмолемм сливаются в одну общую

- 21. 3. Коммуникационные контакты А - Щелевидный контакт или нексус представляет собой область протяженностью 6,5-3 мкм, где

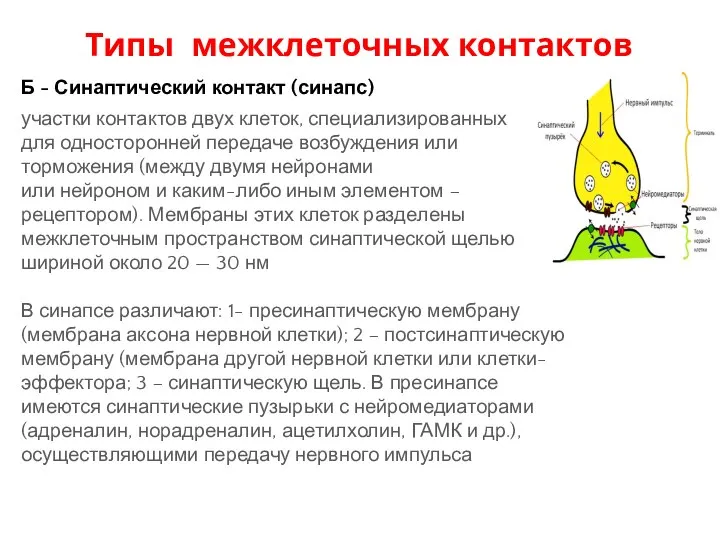

- 22. Б - Синаптический контакт (синапс) участки контактов двух клеток, специализированных для односторонней передаче возбуждения или торможения

- 23. Цитоплазма – внутренняя среда клетки, состоящая из 1 основного вещества (гиалоплазмы) 2 органелл 3 включений Цитоплазма

- 24. Гиалоплазма: представлена средой и фазой - среда – вода с растворенными в ней солями - фаза

- 25. Включения – непостоянные структуры цитоплазмы

- 26. Они делятся на общие и специальные, немембранные, одномембранные и двумембранные Органеллы – постоянные дифференцированные участки цитоплазмы,

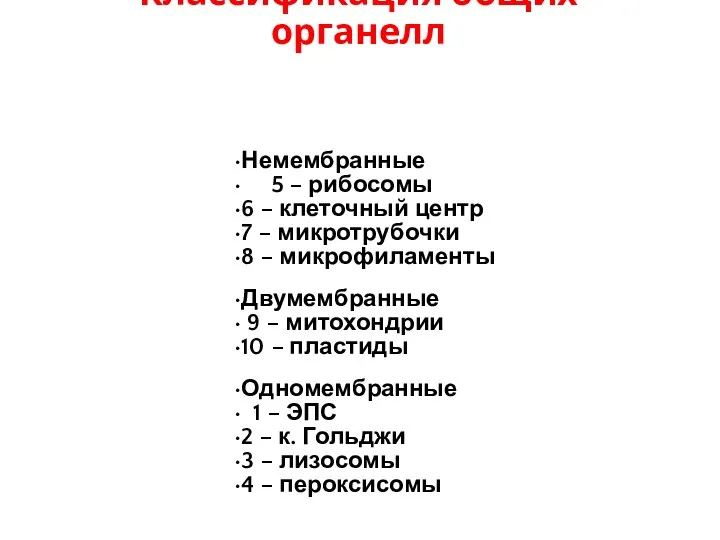

- 27. Классификация общих органелл Немембранные 5 – рибосомы 6 – клеточный центр 7 – микротрубочки 8 –

- 28. система мембран, формирующих сеть канальцев и цистерн. ЭПС является синтетическим аппаратом клетки. 1) шероховатая (эргастоплазма), на

- 29. небольшие сферические тельца размерами от 15 до 35 нм белок и рибосомальная РНК состоит из дух

- 30. шаровидные образования диаметром от 0,2 до 1 мкм, выполняющие пищеварительную функцию (ферменты гидролазы) Различают: 1 –

- 31. органеллы в виде гранул, палочек, нитей, от 0,5 до 7 мкм осуществляют цикл Кребса и окислительное

- 32. система уплощенных мембран – диктиосом имеет цис-сторону – недеятельную, и транс – сторону (деятельную) с крупными

- 33. органоид, состоящий и двух мелких гранул – центриолей и лучистой сферы вокруг них центриоль шириной 0,15-0,2

- 34. Микротрубочки – общие немембранные органеллы клетки диаметром 24 нм, образованы белком тубулином, имеют полость, выполняют опорную

- 35. органеллы, характерные для клеток растений, по строению сходны с митохондриями, имеют собственную ДНК три вида пластид:

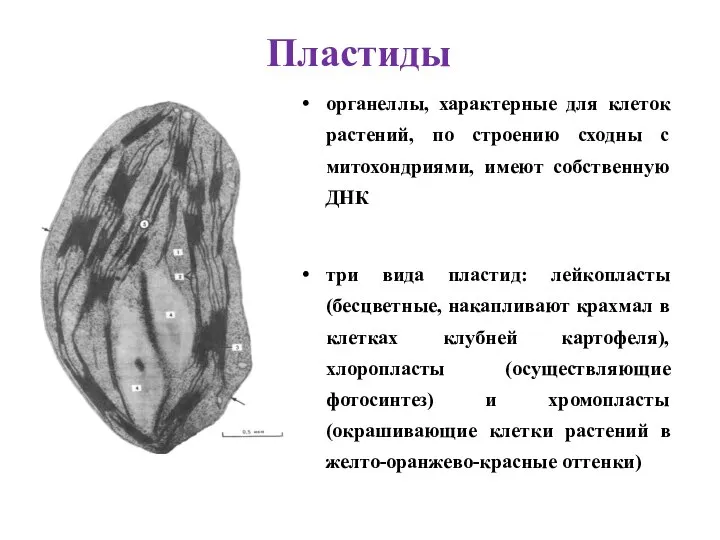

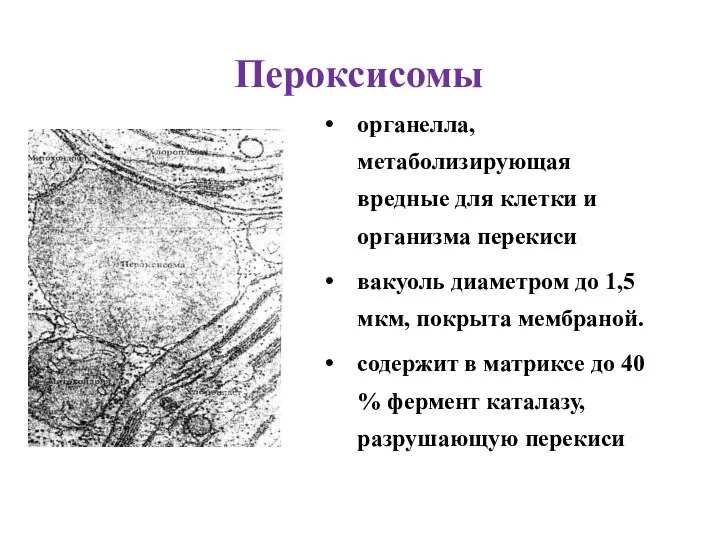

- 36. органелла, метаболизирующая вредные для клетки и организма перекиси вакуоль диаметром до 1,5 мкм, покрыта мембраной. содержит

- 37. Миофибриллы находятся в мышечных клетках и необходимы для сокращения этих клеток Тонофибриллы толщиной 10-12 нм в

- 39. Скачать презентацию

Тип Иглокожие 7 класс Учитель: Типикина Т.И.

Тип Иглокожие 7 класс Учитель: Типикина Т.И. Презентация на тему Спинной мозг

Презентация на тему Спинной мозг  Генотип и среда в формировании индивидуально-типологических особенностей

Генотип и среда в формировании индивидуально-типологических особенностей Откуда берется мед, как приготовить мед в домашних условиях

Откуда берется мед, как приготовить мед в домашних условиях Строение и функции половой системы человека

Строение и функции половой системы человека Хламідомонада, хлорела - одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі)

Хламідомонада, хлорела - одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі) Развитие жизни на Земле. Направления эволюции

Развитие жизни на Земле. Направления эволюции Пассивный транспорт

Пассивный транспорт Презентация на тему СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ

Презентация на тему СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ  Пернатые друзья

Пернатые друзья Кто живет на дне морском? Загадки для самых сообразительных

Кто живет на дне морском? Загадки для самых сообразительных Тест по теме Свиньи

Тест по теме Свиньи Презентация на тему МХИ

Презентация на тему МХИ  Типы соцветий

Типы соцветий Экстерьер передних конечностей

Экстерьер передних конечностей Презентация на тему Сущность жизни и свойства живого

Презентация на тему Сущность жизни и свойства живого  Этапы эволюции человека

Этапы эволюции человека Витамин К (филлохинон)

Витамин К (филлохинон) Нервная система собаки

Нервная система собаки Ракообразные. Раки и Крабы

Ракообразные. Раки и Крабы Головной мозг

Головной мозг Растения и животные занесенные в Красную книгу России

Растения и животные занесенные в Красную книгу России Витамины в жизни человека

Витамины в жизни человека Конкуренция непосредственно взаимодействия

Конкуренция непосредственно взаимодействия Животные Красной книги Украины

Животные Красной книги Украины Обмен веществ

Обмен веществ Микробиология, как наука

Микробиология, как наука Строение и функции нервной системы человека

Строение и функции нервной системы человека