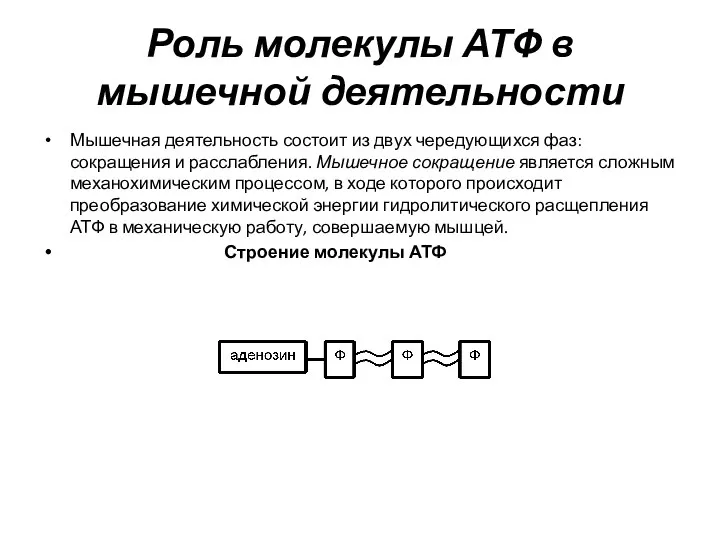

Слайд 2Роль молекулы АТФ в мышечной деятельности

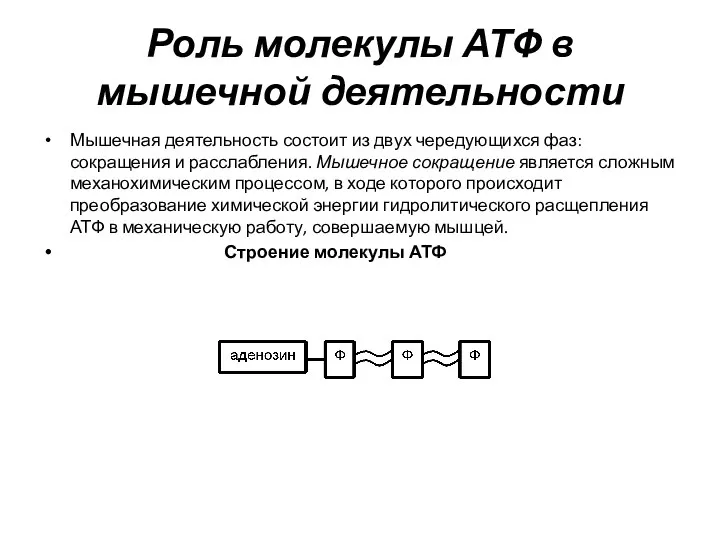

Мышечная деятельность состоит из двух чередующихся

фаз: сокращения и расслабления. Мышечное сокращение является сложным механохимическим процессом, в ходе которого происходит преобразование химической энергии гидролитического расщепления АТФ в механическую работу, совершаемую мышцей.

Строение молекулы АТФ

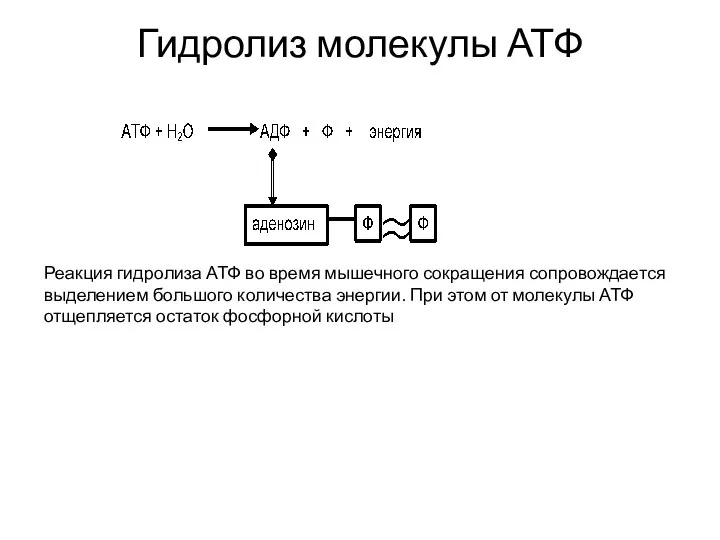

Слайд 3Гидролиз молекулы АТФ

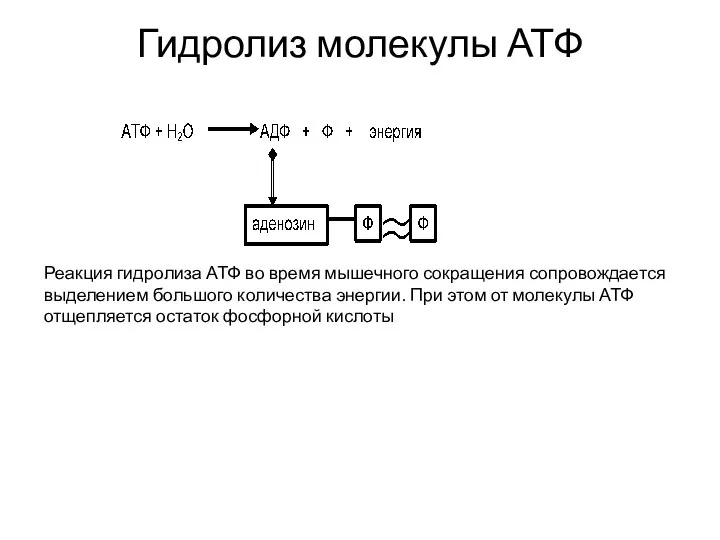

Реакция гидролиза АТФ во время мышечного сокращения сопровождается выделением большого

количества энергии. При этом от молекулы АТФ отщепляется остаток фосфорной кислоты

Слайд 4Сокращение и расслабление

За счет энергии, выделяющейся при расщеплении АТФ, между толстыми и

тонкими нитями миофибрилл возникают поперечные мостики, что приводит к скольжению мышечных нитей навстречу друг другу и укорочению мышечного волокна.

Каждый цикл сокращения требует расходования одной молекулы АТФ в качестве источника энергии. Учитывая, что во всей мышце во время ее сокращения возникает огромное количество поперечных мостиков, затраты АТФ на энергообеспечение мышечной деятельности очень велики.

Расслабление мышцы происходит после прекращения поступления нервного импульса. При расслаблении с затратой энергии АТФ мышечное волокно возвращается в исходное положение.

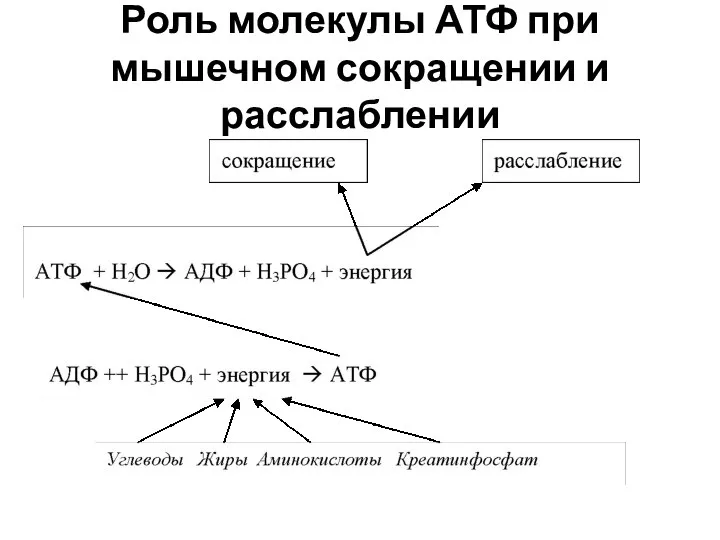

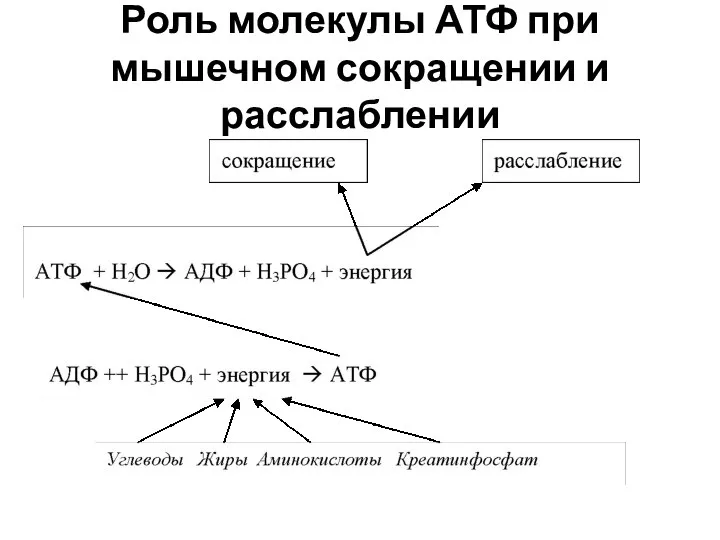

Слайд 5Роль молекулы АТФ при мышечном сокращении и расслаблении

Слайд 6Запасы АТФ в мышечных клетках незначительны и их достаточно для мышечной работы

в течение 1-2 с. Поэтому для обеспечения более продолжительной мышечной деятельности в мышцах должно происходить пополнение запасов АТФ. Образование АТФ в мышечных клетках непосредственно во время физической работы называется ресинтезом АТФ и идет с потреблением энергии.

Поэтому при функционировании мышц в них одновременно протекают два процесса:

1.распад АТФ, дающий необходимую энергию для сокращения и расслабления, и

2.ресинтез АТФ, восполняющий потери этого вещества.

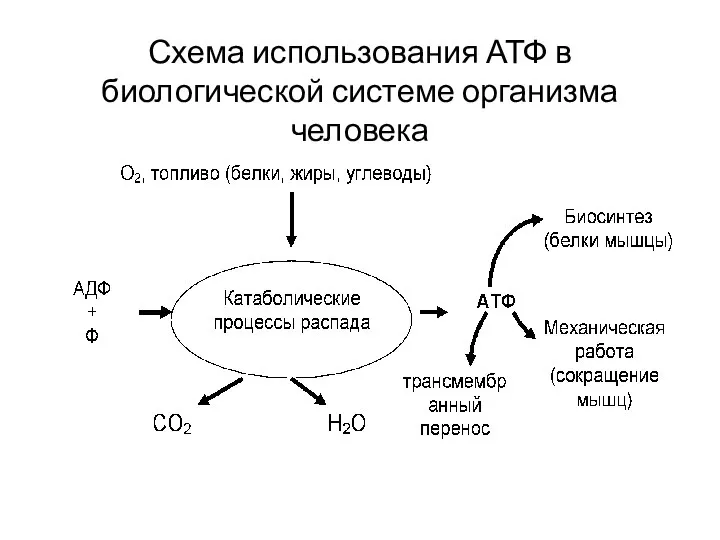

Слайд 7

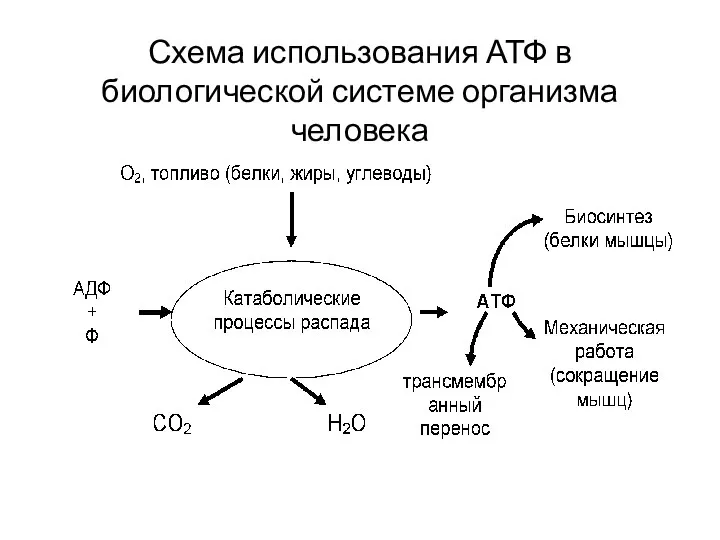

Схема использования АТФ в биологической системе организма человека

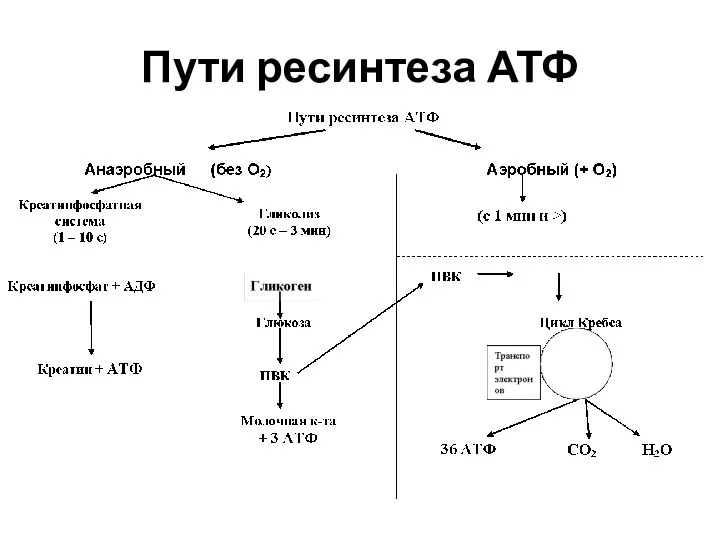

Слайд 8Основные пути энергообеспечения в период

двигательной активности

Ресинтез АТФ в ходе процессов

катаболизма в мышце происходит двумя основными путями:

анаэробным (без участия кислорода) и

аэробным (при участии кислорода).

В зависимости от источника энергии анаэробный путь энергообеспечения может быть:

креатинфосфатным (алактатным) и

гликолитическим (лактатным).

Слайд 10Характеристика креатинфосфатной системы

Мышечная работа предельной мощности, продолжительностью не более 5-20 с, обеспечивается

креатинфосфатным путем ресинтеза АТФ. В мышечных клетках всегда имеется креатинфосфат – соединение, содержащую фосфатную группу.

Креатинфосфат (КрФ) легко взаимодействует с молекулами АДФ, появляющимися в мышечных клетках при физической работе в результате расщепления АТФ. В ходе этой химической реакции образуется молекула АТФ:

КрФ + АДФ ? Креатин + АТФ

Время поддержания максимальной скорости всего 8-10 с, к концу 30-й секунды его скорость снижается вдвое. Таким образом креатинфосфат оказывается главным источником энергии для обеспечения кратковременных упражнений максимальной мощности (бег на короткие дистанции, прыжки, метания, подъем штанги), а также начала двигательной активности любой продолжительности.

Слайд 11Немаловажно знать, что частично запасы креатинфосфата восстанавливаются в процессе дальнейшей двигательной активности

в зоне умеренной мощности, при которой АТФ синтезируется за счет аэробного окисления в таком количестве, которого хватает и на обеспечение сократительной функции мышечных волокон и на восполнение запасов креатинфосфата. Следует подчеркнуть, что благодаря этому во время выполнения длительной физической нагрузки фосфагенная система включается многократно, что делает возможным быстрое повышение мощности выполняемых нагрузок, развития ускорения на дистанции и финишный рывок.

Слайд 12Характеристика лактатной системы

Анаэробный гликолитический процесс (гликолиз) развертывается практически с начала мышечной работы,

достигая пика через 20-30 с, и продолжается до 2-3 мин. Данная система функционирует в тех случаях, когда сокращающиеся мышцы испытывают недостаток в снабжении кислородом. Такие условия возникают в следующих случаях:

при работе большой мощности;

в начале любой работы, когда снабжение мышц кислородом отстает от потребности в нем;

при статическом режиме напряжения мышц даже небольшой силы

Слайд 13Источником энергии, необходимой для образования АТФ, в данном случае является мышечный гликоген.

В процессе гликолиза от молекулы гликогена поочередно отщепляются концевые остатки глюкозы и через ряд последовательных стадий (всего 10 стадий) превращаются в молочную кислоту (лактат), которая по своему химическому составу является как бы половинкой молекулы глюкозы.

В процессе анаэробного распада гликогена до молочной кислоты образуются молекулы АТФ. Гликолизу может также подвергаться глюкоза, поступающая из кровяного русла. Скорость гликолиза резко возрастает под воздействием гормона адреналина, что может наблюдаться уже в предстартовом состоянии.

Слайд 14

Непродолжительная работа гликолиза определяется двумя факторами:

1.в процессе гликолиза накопление молочной кислоты повышает

кислотность внутри мышечных клеток, что в свою очередь, снижает активность ферментов гликолиза и постепенно уменьшает его скорость. В состоянии метаболического ацидоза (снижения водородного показателя внутренней среды организма) угнетается сократительная активность мышечных волокон, так как, в частности, нарушается образование актин-миозинового комплекса;

2.гликолиз протекает с высокой скоростью, что быстро приводит к уменьшению в мышцах концентрации гликогена.

Слайд 15Характеристика аэробного пути энергообеспечения

При непрерывном поступлении кислорода в мышцы действует аэробная система

энергопродукции (синонимы: тканевое дыхание, аэробное или окислительное фосфорилирование).

Его отличительные черты:

В отличие от анаэробного пути ресинтеза АТФ, протекающего в саркоплазме мышечных клеток, аэробный путь реализуется в митохондриях (своеобразных энергетических «станциях») клеток.

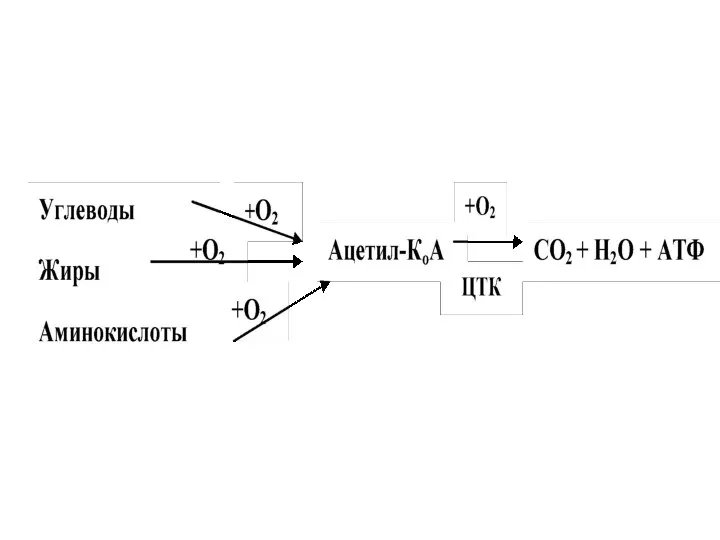

С точки зрения решения задач урока с катаболическим или анаболическим типом эффекта ключевой особенностью для понимания является тот факт, что в качестве энергетического субстрата в системе аэробного окисления могут использоваться как углеводы, так и жиры, а также и аминокислот

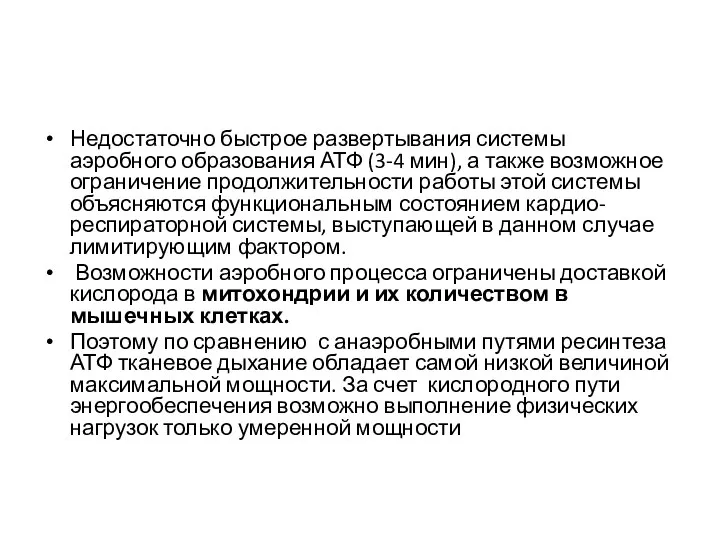

Слайд 17Недостаточно быстрое развертывания системы аэробного образования АТФ (3-4 мин), а также возможное

ограничение продолжительности работы этой системы объясняются функциональным состоянием кардио-респираторной системы, выступающей в данном случае лимитирующим фактором.

Возможности аэробного процесса ограничены доставкой кислорода в митохондрии и их количеством в мышечных клетках.

Поэтому по сравнению с анаэробными путями ресинтеза АТФ тканевое дыхание обладает самой низкой величиной максимальной мощности. За счет кислородного пути энергообеспечения возможно выполнение физических нагрузок только умеренной мощности

Мхи. Мох сфагмум

Мхи. Мох сфагмум Картоптың және пияздың сабақ нематодалары

Картоптың және пияздың сабақ нематодалары Взаимосвязь обмена липидов, углеводов, аминокислот

Взаимосвязь обмена липидов, углеводов, аминокислот Мой домашний питомец

Мой домашний питомец Пастушья сумка

Пастушья сумка Домашние животные

Домашние животные Пигменты. Хлоропласты

Пигменты. Хлоропласты Функции белков

Функции белков Вода и здоровье человека

Вода и здоровье человека Общая характеристика Царства Животные

Общая характеристика Царства Животные Экологический мониторинг рассады

Экологический мониторинг рассады Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система Головной мозг крокодила

Головной мозг крокодила Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории

Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории Нервная система. Классификация

Нервная система. Классификация Unusual animals in the Mariana Trench

Unusual animals in the Mariana Trench Животные жарких стран

Животные жарких стран Экологические факторы

Экологические факторы Онтогенез

Онтогенез Природа. Встреча с природой

Природа. Встреча с природой Эмбриональное развитие. Урок № 17

Эмбриональное развитие. Урок № 17 История одного океанариума

История одного океанариума Свойства ферментов

Свойства ферментов Виды птиц

Виды птиц Белки. Функции белков

Белки. Функции белков Вирус Марбург

Вирус Марбург Царство грибов

Царство грибов Эволюция человека. Первые представители рода Homo

Эволюция человека. Первые представители рода Homo