Содержание

- 3. Органы чувств — это анатомические образования, которые воспринимают внешние раздражения (звук, свет, запах, вкус и др.),

- 4. Орган зрения. Образование глазных ямок и переход их в глазные пузыри, расположенные по сторонам переднего мозгового

- 5. Формирование радужки, ресничного тела — 11 нед. Возникновение влагалища глазного яблока (теноновой капсулы). Формирование мышцы, поднимающей

- 6. Слух Формирование органа слуха является одним из самых сложных процессов органообразования у человека. В дифференциации тканей

- 7. Таким образом, к 7—8-му месяцу эмбриональной жизни возникает компактная кость лабиринтной капсулы. К этому сроку сама

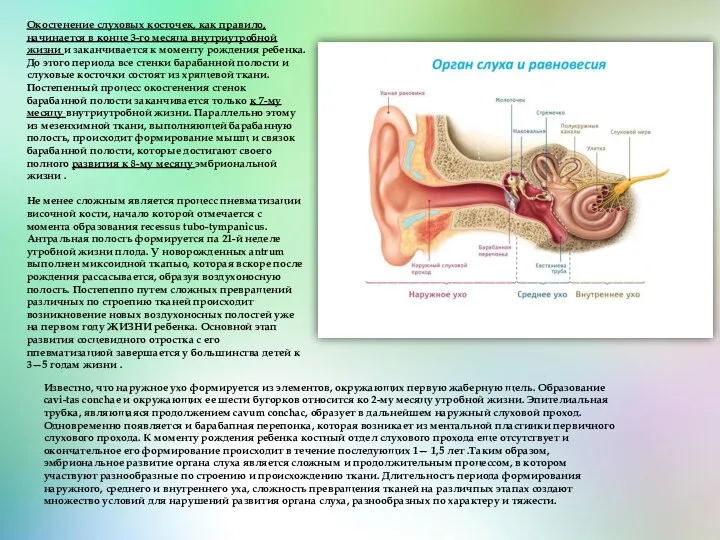

- 8. Окостенение слуховых косточек, как правило, начинается в конце 3-го месяца внутриутробной жизни и заканчивается к моменту

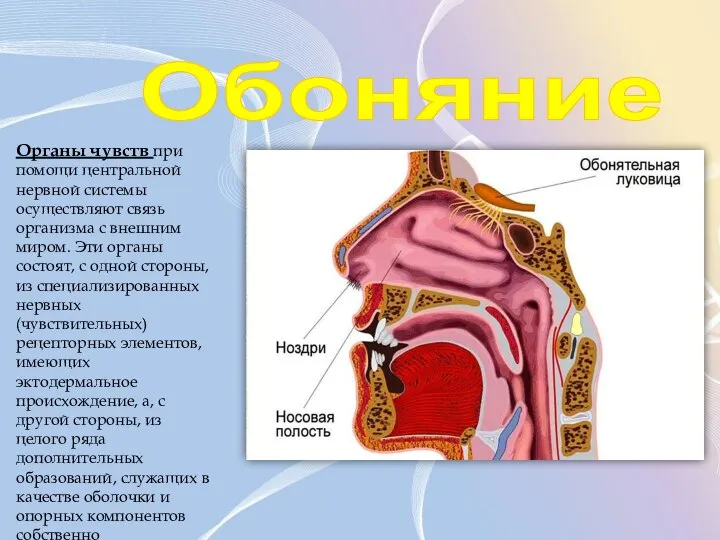

- 9. Обоняние Органы чувств при помощи центральной нервной системы осуществляют связь организма с внешним миром. Эти органы

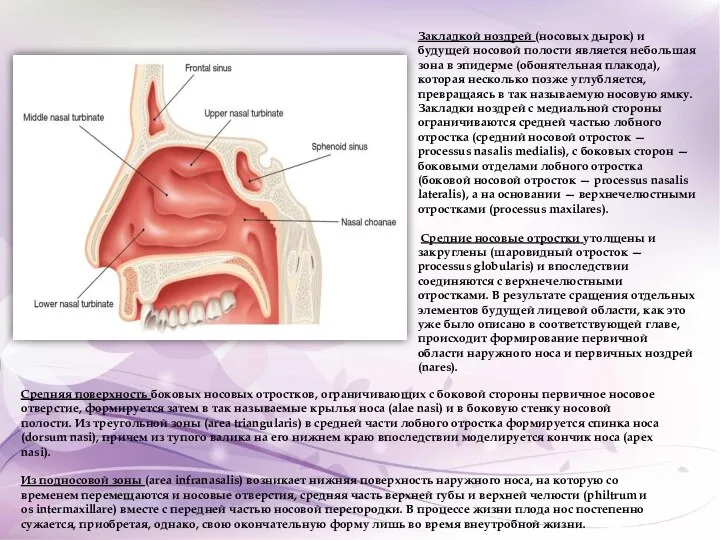

- 10. Закладкой ноздрей (носовых дырок) и будущей носовой полости является небольшая зона в эпидерме (обонятельная плакода), которая

- 11. Осязание Постепенно в течение эмбриогенеза дерма становится менее клеточной за счет увеличения коллагеновых и эластических волокон.

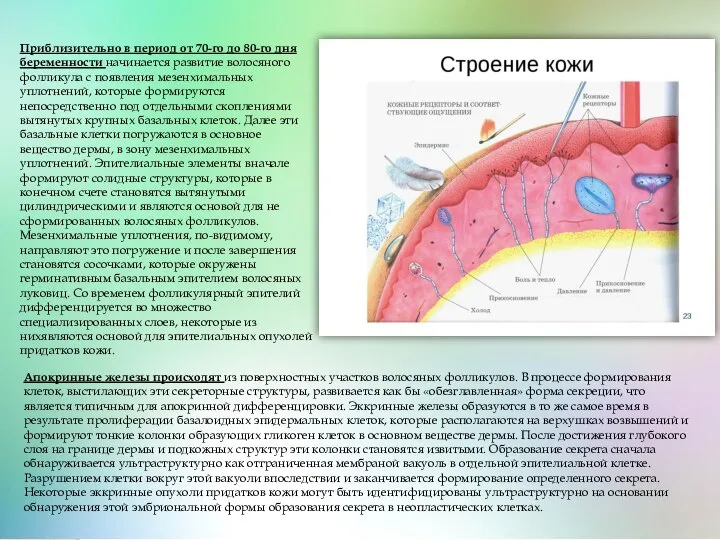

- 12. Приблизительно в период от 70-го до 80-го дня беременности начинается развитие волосяного фолликула с появления мезенхимальных

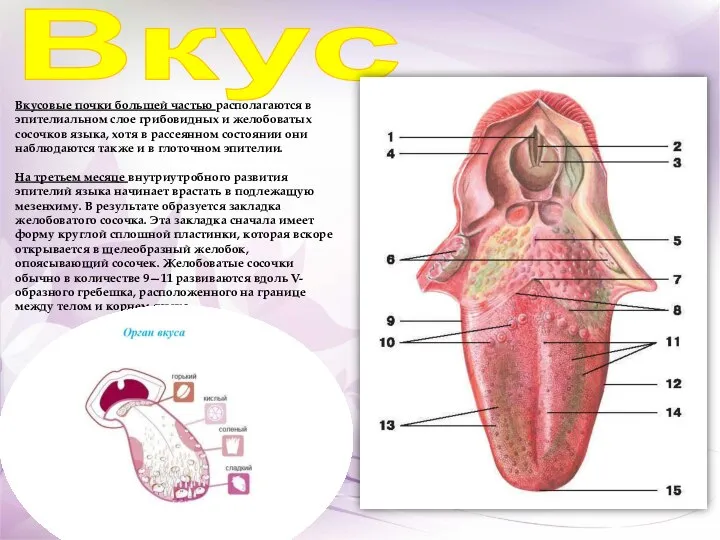

- 13. Вкус Вкусовые почки большей частью располагаются в эпителиальном слое грибовидных и желобоватых сосочков языка, хотя в

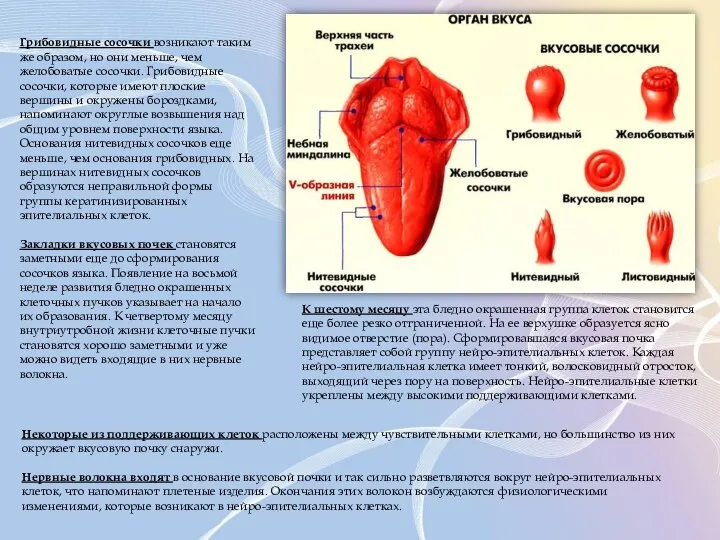

- 14. Грибовидные сосочки возникают таким же образом, но они меньше, чем желобоватые сосочки. Грибовидные сосочки, которые имеют

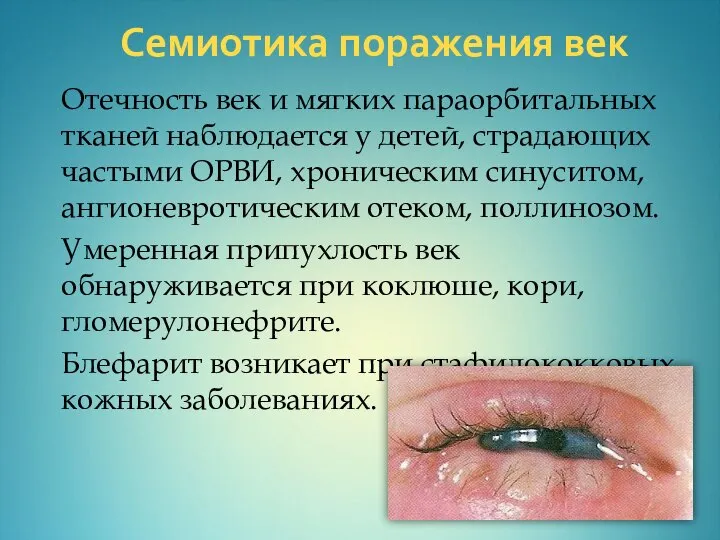

- 15. Семиотика поражения век Отечность век и мягких параорбитальных тканей наблюдается у детей, страдающих частыми ОРВИ, хроническим

- 16. Семиотика поражения конъюнктивы Воспалительные изменения конъюнктивы наблюдаются при кори, аденовирусной инфекции, гриппе. Гонорейный конъюнктивит (бленнорея) характеризуется

- 17. Конъюнктивит Катаральный: отёчность и гиперемия век, гиперемия конъюнктивы. Гнойный: глаза закрыты, отёк и гиперемия век, обильное

- 18. Семиотика поражения склеры При врожденном несовершенном остеогенезе склеры имеют выраженную голубизну. Желтушное окрашивание склер и конъюнктив

- 19. Семиотика поражения зрачков Неодинаковая ширина зрачков (анизокория) в сочетании с вялой реакцией на световой раздражитель отмечается

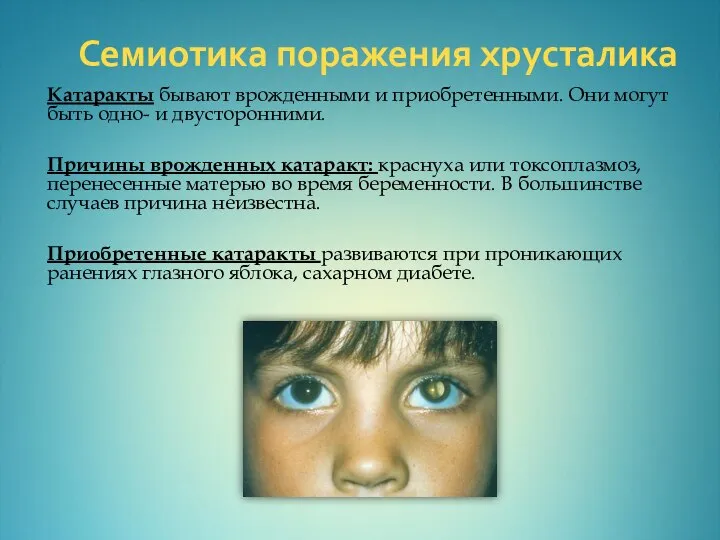

- 20. Семиотика поражения хрусталика Катаракты бывают врожденными и приобретенными. Они могут быть одно- и двусторонними. Причины врожденных

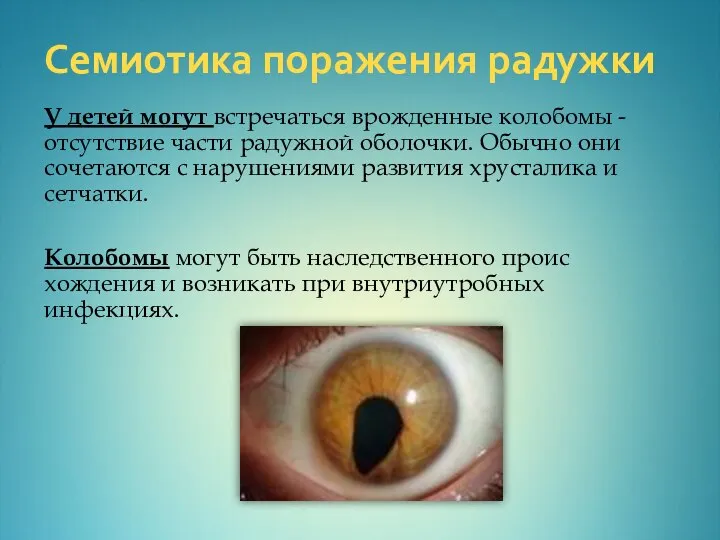

- 21. Семиотика поражения радужки У детей могут встречаться врожденные колобомы - отсутствие части радужной оболочки. Обычно они

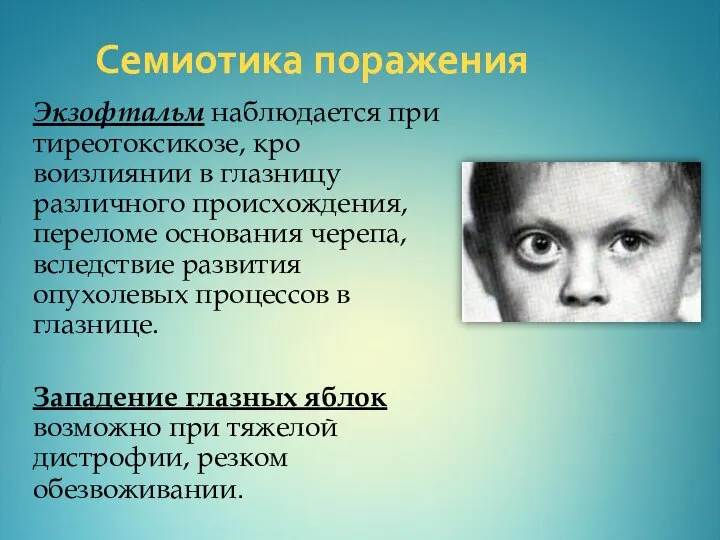

- 22. Семиотика поражения Экзофтальм наблюдается при тиреотоксикозе, кровоизлиянии в глазницу различного происхождения, переломе основания черепа, вследствие развития

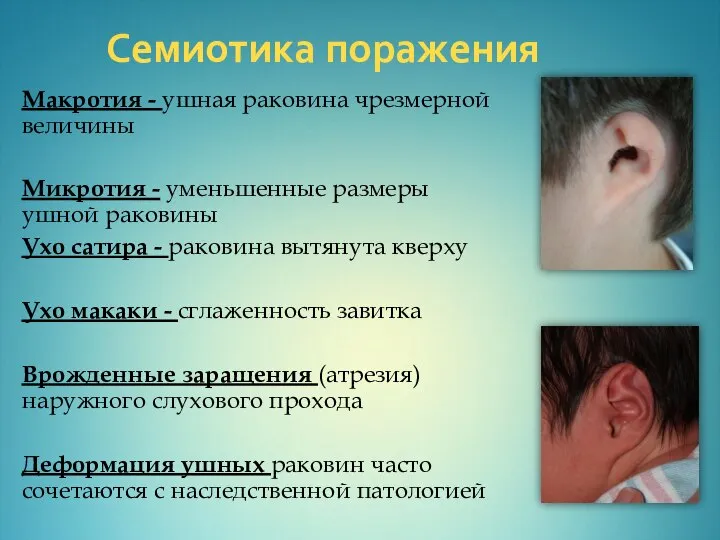

- 23. Семиотика поражения Макротия - ушная раковина чрезмерной величины Микротия - уменьшенные размеры ушной раковины Ухо сатира

- 25. Скачать презентацию

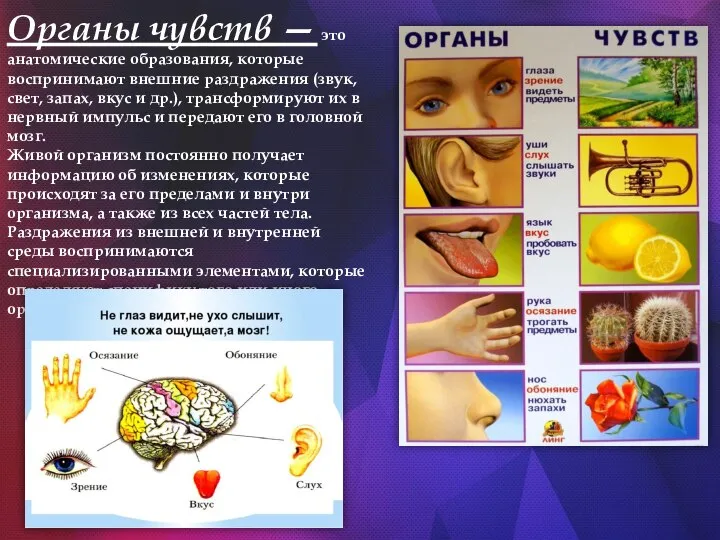

Слайд 3Органы чувств — это анатомические образования, которые воспринимают внешние раздражения (звук, свет, запах, вкус

Органы чувств — это анатомические образования, которые воспринимают внешние раздражения (звук, свет, запах, вкус

Живой организм постоянно получает информацию об изменениях, которые происходят за его пределами и внутри организма, а также из всех частей тела. Раздражения из внешней и внутренней среды воспринимаются специализированными элементами, которые определяют специфику того или иного органа чувств и называются рецепторами.

Слайд 4Орган зрения.

Образование глазных ямок и переход их в глазные пузыри, расположенные

Орган зрения.

Образование глазных ямок и переход их в глазные пузыри, расположенные

Дифференцировка сетчатки. Появление пигментных зерен в периферических клетках глазного бокала. Образование примитивного диска зрительного нерва — 4 нед.

Возникновение сосудистой сети собственно сосудистой оболочки, примитивного нейроэпителия — 5 нед.

Возникновение капсулозрачковой мембраны и кровеносных сосудов, первичного мезодермалыюго стекловидного тела и сетчатки. Формирование роговицы — 6 нед.

Возникновение зачатка век. Формирование передних и задних ресничных (цилиарных) артерий. Развитие стромы радужки. Образование слезных канальцев — 7 нед.

Развитие склеры. Возникновение эмбрионального ядра хрусталика. Формирование слезной железы — 8 нед.

Срастание краев век. Исчезновение собственных сосудов стекловидного тела. Появление вторичного стекловидного тела — 9 нед.

Дифференцировка зрительных клеток на палочки и колбочки —10 нед.

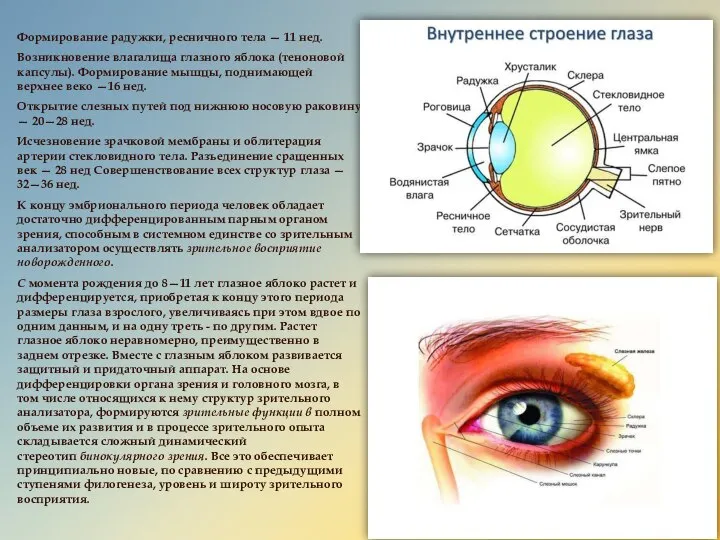

1 —зрачок; 2 —роговица; 3 —радужка ;4 —хрусталик;

5 —цилиарное тело; 6 —сетчатка; 7 —сосудистая оболочка;

8 —зрительный нерв

9 —сосуды глаза; 10 —мышцы глаза; 11 —склера; 12 —стекловидное тело

Слайд 5Формирование радужки, ресничного тела — 11 нед.

Возникновение влагалища глазного яблока (теноновой капсулы).

Формирование радужки, ресничного тела — 11 нед.

Возникновение влагалища глазного яблока (теноновой капсулы).

Открытие слезных путей под нижнюю носовую раковину — 20—28 нед.

Исчезновение зрачковой мембраны и облитерация артерии стекловидного тела. Разъединение сращенных век — 28 нед Совершенствование всех структур глаза — 32—36 нед.

К концу эмбрионального периода человек обладает достаточно дифференцированным парным органом зрения, способным в системном единстве со зрительным анализатором осуществлять зрительное восприятие новорожденного.

С момента рождения до 8—11 лет глазное яблоко растет и дифференцируется, приобретая к концу этого периода размеры глаза взрослого, увеличиваясь при этом вдвое по одним данным, и на одну треть - по другим. Растет глазное яблоко неравномерно, преимущественно в заднем отрезке. Вместе с глазным яблоком развивается защитный и придаточный аппарат. На основе дифференцировки органа зрения и головного мозга, в том числе относящихся к нему структур зрительного анализатора, формируются зрительные функции в полном объеме их развития и в процессе зрительного опыта складывается сложный динамический стереотип бинокулярного зрения. Все это обеспечивает принципиально новые, по сравнению с предыдущими ступенями филогенеза, уровень и широту зрительного восприятия.

Слайд 6Слух

Формирование органа слуха является одним из самых сложных процессов органообразования у человека.

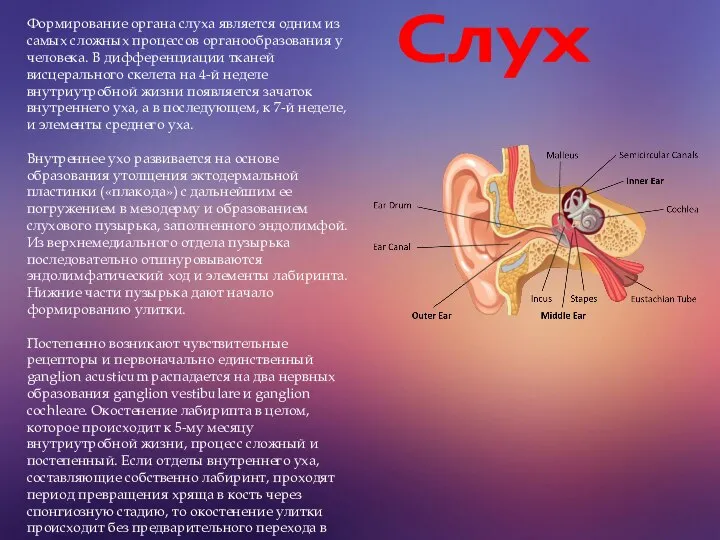

Слух

Формирование органа слуха является одним из самых сложных процессов органообразования у человека.

Внутреннее ухо развивается на основе образования утолщения эктодермальной пластинки («плакода») с дальнейшим ее погружением в мезодерму и образованием слухового пузырька, заполненного эндолимфой. Из верхнемедиального отдела пузырька последовательно отшнуровываются эндолимфатический ход и элементы лабиринта. Нижние части пузырька дают начало формированию улитки.

Постепенно возникают чувствительные рецепторы и первоначально единственный ganglion acusticum распадается на два нервных образования ganglion vestibulare и ganglion cochleare. Окостенение лабирипта в целом, которое происходит к 5-му месяцу внутриутробной жизни, процесс сложный и постепенный. Если отделы внутреннего уха, составляющие собственно лабиринт, проходят период превращения хряща в кость через спонгиозную стадию, то окостенение улитки происходит без предварительного перехода в хрящ.

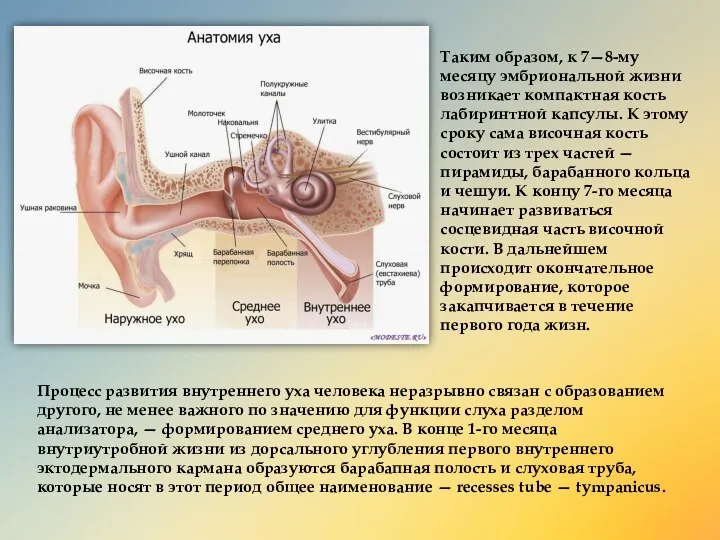

Слайд 7Таким образом, к 7—8-му месяцу эмбриональной жизни возникает компактная кость лабиринтной капсулы.

Таким образом, к 7—8-му месяцу эмбриональной жизни возникает компактная кость лабиринтной капсулы.

Процесс развития внутреннего уха человека неразрывно связан с образованием другого, не менее важного по значению для функции слуха разделом анализатора, — формированием среднего уха. В конце 1-го месяца внутриутробной жизни из дорсального углубления первого внутреннего эктодермального кармана образуются барабапная полость и слуховая труба, которые носят в этот период общее наименование — recesses tube — tympanicus.

Слайд 8Окостенение слуховых косточек, как правило, начинается в конце 3-го месяца внутриутробной жизни

Окостенение слуховых косточек, как правило, начинается в конце 3-го месяца внутриутробной жизни

He менее сложным является процесс пневматизации височной кости, начало которой отмечается с момента образования recessus tubo-tympanicus. Антральная полость формируется па 21-й неделе утробной жизни плода. У новорожденных antrum выполнен миксоидной ткапыо, которая вскоре после рождения рассасывается, образуя воздухоносную полость. Постепеппо путем сложных превращений различных по строепию тканей происходит возникновение новых воздухоносных полостей уже на первом году ЖИЗНИ ребенка. Основной этап развития сосцевидного отростка с его ппевматизациой завершается у большинства детей к 3—5 годам жизни .

Известно, что наружное ухо формируется из элементов, окружающих первую жаберную щель. Образование cavi-tas conchae и окружающих ее шести бугорков относится ко 2-му месяцу утробной жизни. Эпителиальная трубка, являющаяся продолжением cavum conchac, образует в дальнейшем наружный слуховой проход. Одновременно появляется и барабапная перепонка, которая возникает из ментальной пластинки первичного слухового прохода. К моменту рождения ребенка костный отдел слухового прохода еще отсутствует и окончательное его формирование происходит в течение последующих 1— 1,5 лет .Таким образом, эмбриональное развитие органа слуха является сложным и продолжительным процессом, в котором участвуют разнообразные по строению и происхождению ткани. Длительность периода формирования наружного, среднего и внутреннего уха, сложность превращения тканей на различпых этапах создают множество условий для нарушений развития органа слуха, разнообразных по характеру и тяжести.

Слайд 9Обоняние

Органы чувств при помощи центральной нервной системы осуществляют связь организма с

Обоняние

Органы чувств при помощи центральной нервной системы осуществляют связь организма с

Слайд 10Закладкой ноздрей (носовых дырок) и будущей носовой полости является небольшая зона в

Закладкой ноздрей (носовых дырок) и будущей носовой полости является небольшая зона в

Средние носовые отростки утолщены и закруглены (шаровидный отросток — processus globularis) и впоследствии соединяются с верхнечелюстными отростками. В результате сращения отдельных элементов будущей лицевой области, как это уже было описано в соответствующей главе, происходит формирование первичной области наружного носа и первичных ноздрей (nares).

Средняя поверхность боковых носовых отростков, ограничивающих с боковой стороны первичное носовое отверстие, формируется затем в так называемые крылья носа (alae nasi) и в боковую стенку носовой полости. Из треугольной зоны (area triangularis) в средней части лобного отростка формируется спинка носа (dorsum nasi), причем из тупого валика на его нижнем краю впоследствии моделируется кончик носа (apex nasi).

Из подносовой зоны (area infranasalis) возникает нижняя поверхность наружного носа, на которую со временем перемещаются и носовые отверстия, средняя часть верхней губы и верхней челюсти (philtrum и os intermaxillare) вместе с передней частью носовой перегородки. В процессе жизни плода нос постепенно сужается, приобретая, однако, свою окончательную форму лишь во время внеутробной жизни.

Слайд 11Осязание

Постепенно в течение эмбриогенеза дерма становится менее клеточной за счет увеличения коллагеновых

Осязание

Постепенно в течение эмбриогенеза дерма становится менее клеточной за счет увеличения коллагеновых

Между 60-м и 70-м днями эмбрионального периода эпидермальный слой становится стратифицированным плоскоклеточным эпителием, в котором появляются отдельные слои эпидермиса (базальные клетки, шиповатый, зернистый и роговой слои). К концу второго триместра беременности синтезируются белки кератина с более высокой молекулярной массой, то есть клетки содержат «большее количество зрелого цитокератина». В этот период дермо-эпидермальная граница, которая была плоской, становится волнообразной, формируя возвышения эпидермиса. Эти возвышения являются результатом инвагинации тысяч дермальных сосочков, содержащих петли капиллярной сети. К 24 неделям беременности кератинизация завершается и перидерма полностью бывает сформирована. Клетки Мерке-ля, обычно связываемые с эпителием волосяных фолликулов взрослых, и потовые железы не определяются в этот период (60—70 дней).

Слайд 12Приблизительно в период от 70-го до 80-го дня беременности начинается развитие волосяного

Приблизительно в период от 70-го до 80-го дня беременности начинается развитие волосяного

Апокринные железы происходят из поверхностных участков волосяных фолликулов. В процессе формирования клеток, выстилающих эти секреторные структуры, развивается как бы «обезглавленная» форма секреции, что является типичным для апокринной дифференцировки. Эккринные железы образуются в то же самое время в результате пролиферации базалоидных эпидермальных клеток, которые располагаются на верхушках возвышений и формируют тонкие колонки образующих гликоген клеток в основном веществе дермы. После достижения глубокого слоя на границе дермы и подкожных структур эти колонки становятся извитыми. Образование секрета сначала обнаруживается ультраструктурно как отграниченная мембраной вакуоль в отдельной эпителиальной клетке. Разрушением клетки вокруг этой вакуоли впоследствии и заканчивается формирование определенного секрета. Некоторые эккринные опухоли придатков кожи могут быть идентифицированы ультраструктурно на основании обнаружения этой эмбриональной формы образования секрета в неопластических клетках.

Слайд 13Вкус

Вкусовые почки большей частью располагаются в эпителиальном слое грибовидных и желобоватых сосочков

Вкус

Вкусовые почки большей частью располагаются в эпителиальном слое грибовидных и желобоватых сосочков

На третьем месяце внутриутробного развития эпителий языка начинает врастать в подлежащую мезенхиму. В результате образуется закладка желобоватого сосочка. Эта закладка сначала имеет форму круглой сплошной пластинки, которая вскоре открывается в щелеобразный желобок, опоясывающий сосочек. Желобоватые сосочки обычно в количестве 9—11 развиваются вдоль V-образного гребешка, расположенного на границе между телом и корнем языка.

Слайд 14Грибовидные сосочки возникают таким же образом, но они меньше, чем желобоватые сосочки.

Грибовидные сосочки возникают таким же образом, но они меньше, чем желобоватые сосочки.

Закладки вкусовых почек становятся заметными еще до сформирования сосочков языка. Появление на восьмой неделе развития бледно окрашенных клеточных пучков указывает на начало их образования. К четвертому месяцу внутриутробной жизни клеточные пучки становятся хорошо заметными и уже можно видеть входящие в них нервные волокна.

К шестому месяцу эта бледно окрашенная группа клеток становится еще более резко отграниченной. На ее верхушке образуется ясно видимое отверстие (пора). Сформировавшаяся вкусовая почка представляет собой группу нейро-эпителиальных клеток. Каждая нейро-эпителиальная клетка имеет тонкий, волосковидный отросток, выходящий через пору на поверхность. Нейро-эпителиальные клетки укреплены между высокими поддерживающими клетками.

Некоторые из поддерживающих клеток расположены между чувствительными клетками, но большинство из них окружает вкусовую почку снаружи.

Нервные волокна входят в основание вкусовой почки и так сильно разветвляются вокруг нейро-эпителиальных клеток, что напоминают плетеные изделия. Окончания этих волокон возбуждаются физиологическими изменениями, которые возникают в нейро-эпителиальных клетках.

Слайд 15Семиотика поражения век

Отечность век и мягких параорбитальных тканей наблюдается у детей, страдающих

Семиотика поражения век

Отечность век и мягких параорбитальных тканей наблюдается у детей, страдающих

Умеренная припухлость век обнаруживается при коклюше, кори, гломерулонефрите.

Блефарит возникает при стафилококковых кожных заболеваниях.

Слайд 16Семиотика поражения конъюнктивы

Воспалительные изменения конъюнктивы наблюдаются при кори, аденовирусной инфекции, гриппе. Гонорейный

Семиотика поражения конъюнктивы

Воспалительные изменения конъюнктивы наблюдаются при кори, аденовирусной инфекции, гриппе. Гонорейный

Аллергический конъюнктивит сопровождается зудом, слезотечением и светобоязнью.

Кровоизлияния в конъюнктиву могут появляться при геморрагических диатезах, после травмы, при тяжелых приступах коклюшного кашля.

Бледность конъюнктивы возникает при анемиях.

Слайд 17Конъюнктивит

Катаральный: отёчность и гиперемия век, гиперемия конъюнктивы.

Гнойный: глаза закрыты, отёк и

Конъюнктивит

Катаральный: отёчность и гиперемия век, гиперемия конъюнктивы.

Гнойный: глаза закрыты, отёк и

Слайд 18Семиотика поражения склеры

При врожденном несовершенном остеогенезе склеры имеют выраженную голубизну.

Желтушное

Семиотика поражения склеры

При врожденном несовершенном остеогенезе склеры имеют выраженную голубизну.

Желтушное

Слайд 19Семиотика поражения зрачков

Неодинаковая ширина зрачков (анизокория) в сочетании с вялой реакцией

Семиотика поражения зрачков

Неодинаковая ширина зрачков (анизокория) в сочетании с вялой реакцией

Слайд 20Семиотика поражения хрусталика

Катаракты бывают врожденными и приобретенными. Они могут быть одно- и

Семиотика поражения хрусталика

Катаракты бывают врожденными и приобретенными. Они могут быть одно- и

Причины врожденных катаракт: краснуха или токсоплазмоз, перенесенные матерью во время беременности. В большинстве случаев причина неизвестна.

Приобретенные катаракты развиваются при проникающих ранениях глазного яблока, сахарном диабете.

Слайд 21Семиотика поражения радужки

У детей могут встречаться врожденные колобомы - отсутствие части радужной

Семиотика поражения радужки

У детей могут встречаться врожденные колобомы - отсутствие части радужной

Колобомы могут быть наследственного происхождения и возникать при внутриутробных инфекциях.

Слайд 22Семиотика поражения

Экзофтальм наблюдается при тиреотоксикозе, кровоизлиянии в глазницу различного происхождения, переломе основания

Семиотика поражения

Экзофтальм наблюдается при тиреотоксикозе, кровоизлиянии в глазницу различного происхождения, переломе основания

Западение глазных яблок возможно при тяжелой дистрофии, резком обезвоживании.

Слайд 23Семиотика поражения

Макротия - ушная раковина чрезмерной величины

Микротия - уменьшенные размеры ушной раковины

Ухо

Семиотика поражения

Макротия - ушная раковина чрезмерной величины

Микротия - уменьшенные размеры ушной раковины

Ухо

Ухо макаки - сглаженность завитка

Врожденные заращения (атрезия) наружного слухового прохода

Деформация ушных раковин часто сочетаются с наследственной патологией

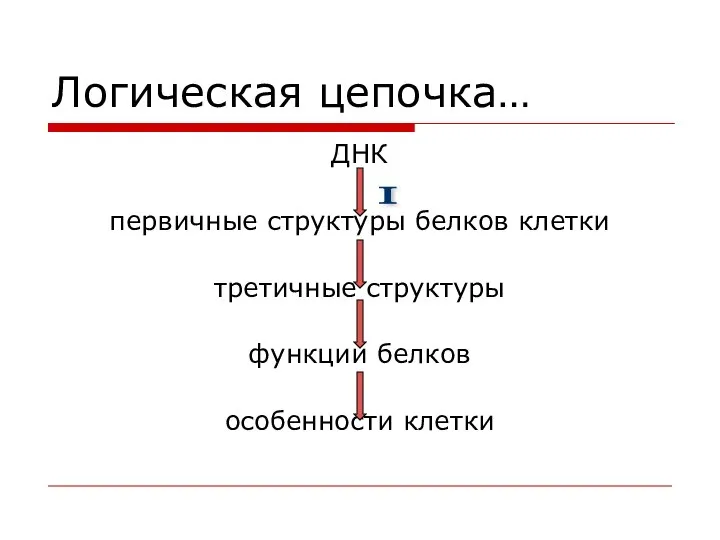

Генетический код

Генетический код Костно - мышечная система

Костно - мышечная система Дыхательная система

Дыхательная система Лизомосы. Функции

Лизомосы. Функции Паразитизм – это вторичное явление

Паразитизм – это вторичное явление История появления и сущность ГМО;

История появления и сущность ГМО; Двомембранні органели

Двомембранні органели Увидеть невидимое

Увидеть невидимое Тромбоэмболия легочной артерии к.м.н. М. Мукаров АО «Национальный научный кардиохирургический центр

Тромбоэмболия легочной артерии к.м.н. М. Мукаров АО «Национальный научный кардиохирургический центр Snow barran South Yakut population

Snow barran South Yakut population Сорго. Значение и использование

Сорго. Значение и использование Обмен нуклеопротеинов

Обмен нуклеопротеинов Интерактивный чайнворд по теме: Кровь

Интерактивный чайнворд по теме: Кровь Ара. Ара пайдалану

Ара. Ара пайдалану Конструктивно- анатомическое строение фигуры человека

Конструктивно- анатомическое строение фигуры человека Генеалогический метод. Родословные. 9 класс

Генеалогический метод. Родословные. 9 класс Животный мир Псковской области

Животный мир Псковской области Спілкування тварин

Спілкування тварин Мейоз

Мейоз Хвойные и лиственные деревья

Хвойные и лиственные деревья Трансформация энергии на биомембранах

Трансформация энергии на биомембранах Шмель пахучий (шмель степной, исполинский)

Шмель пахучий (шмель степной, исполинский) Бесхвостые земноводные

Бесхвостые земноводные Тип Хордовые

Тип Хордовые Отряд пингвинообразные

Отряд пингвинообразные Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты Усатая пирарара

Усатая пирарара