Содержание

- 2. воздухоносные пути альвеолы дыхательные нервные центры, регулирующие работу дыхательных мышц Аппарат внешнего дыхания представлен:

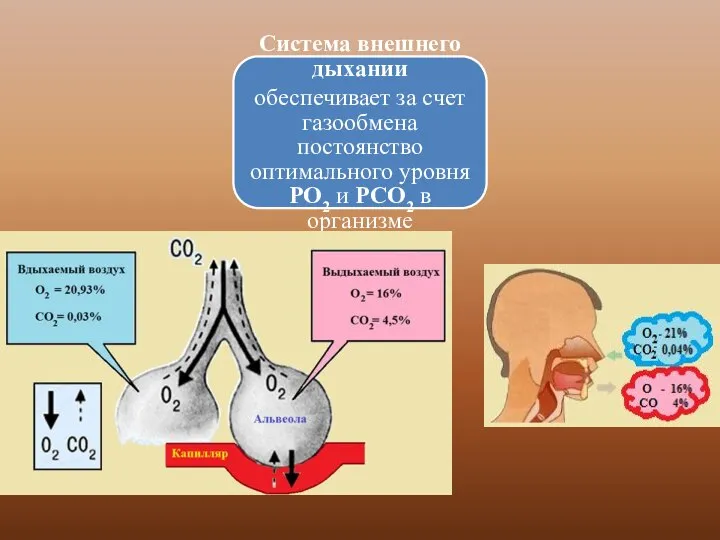

- 3. Система внешнего дыхании обеспечивает за счет газообмена постоянство оптимального уровня РО2 и РСО2 в организме

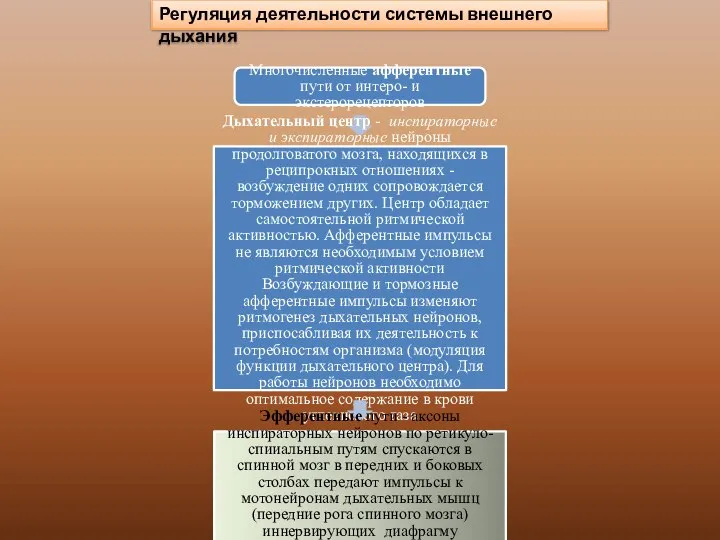

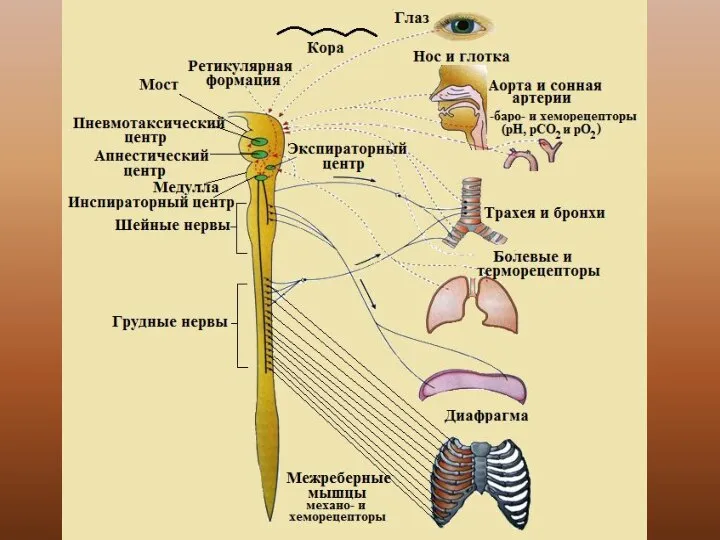

- 4. Регуляция деятельности системы внешнего дыхания Многочисленные афферентные пути от интеро- и экстерорецепторов Дыхательный центр - инспираторные

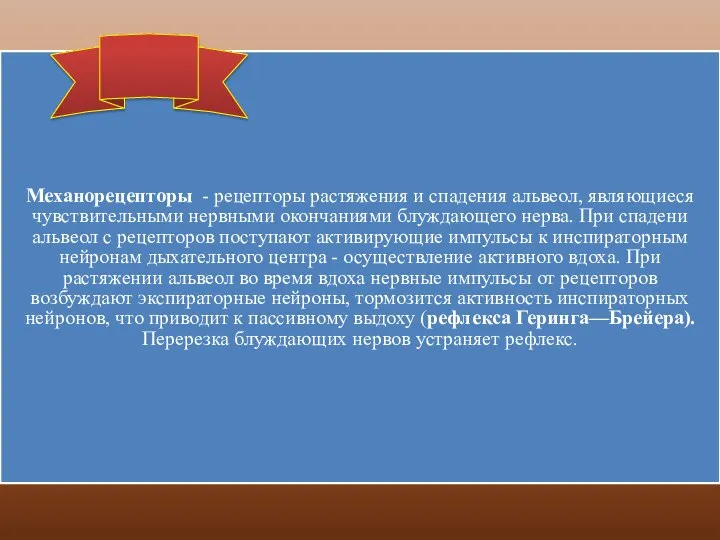

- 6. Механорецепторы - рецепторы растяжения и спадения альвеол, являющиеся чувствительными нервными окончаниями блуждающего нерва. При спадени альвеол

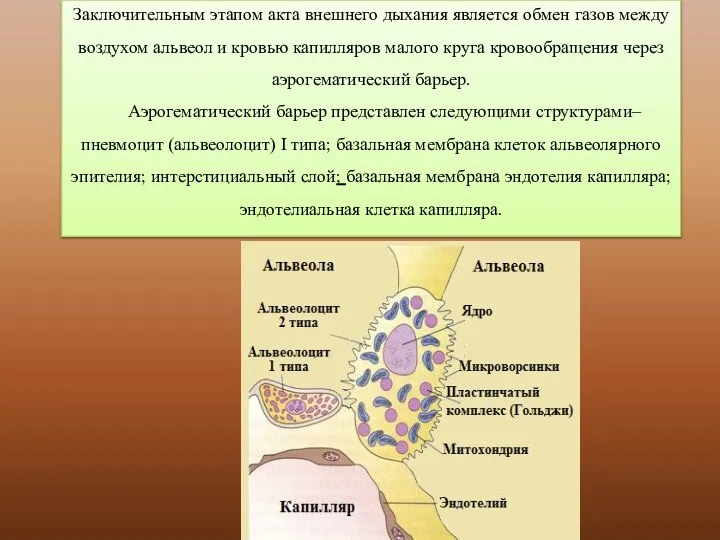

- 7. Заключительным этапом акта внешнего дыхания является обмен газов между воздухом альвеол и кровью капилляров малого круга

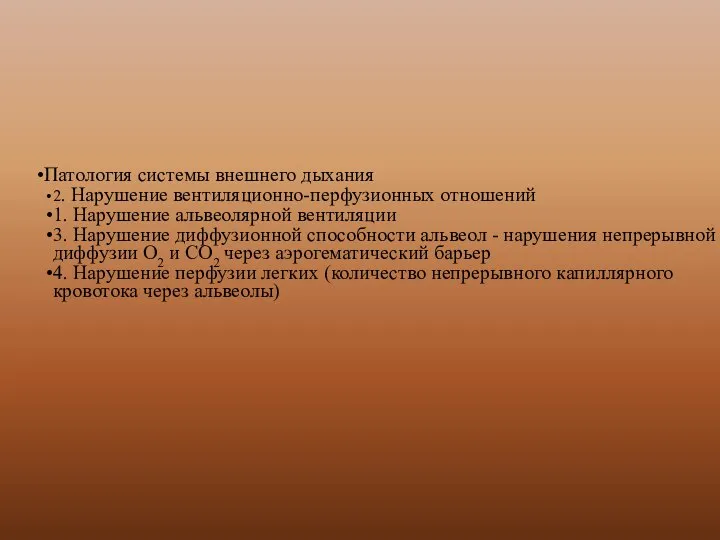

- 9. Патология системы внешнего дыхания 2. Нарушение вентиляционно-перфузионных отношений 1. Нарушение альвеолярной вентиляции 3. Нарушение диффузионной способности

- 10. 1. Нарушение альвеолярной вентиляции 1.1. Альвеолярная гиповентиляция - объем альвеолярной вентиляции меньше потребности организма 1.2. Альвеолярная

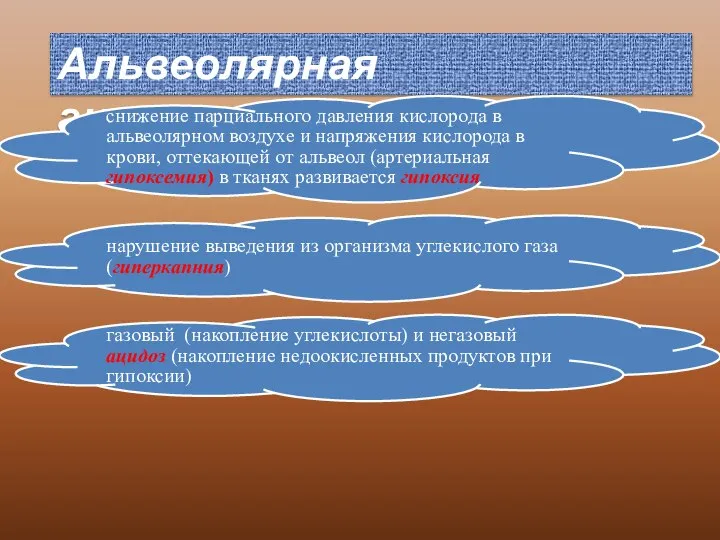

- 11. Альвеолярная гиповентиляция снижение парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе и напряжения кислорода в крови, оттекающей от

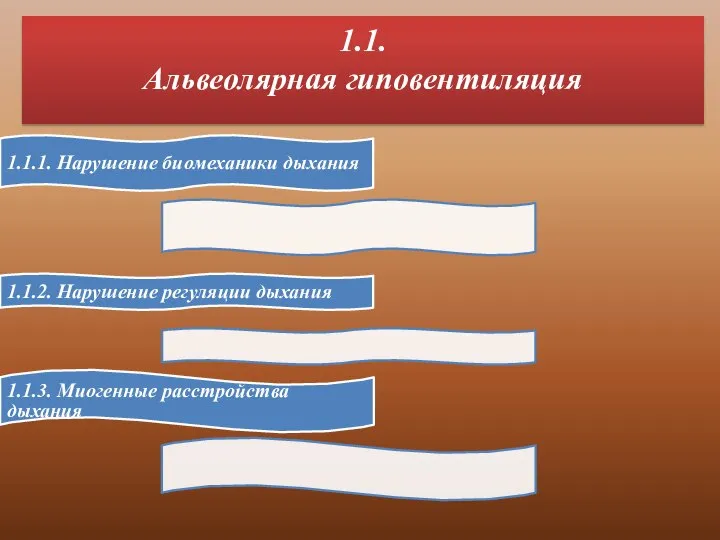

- 12. 1.1. Альвеолярная гиповентиляция 1.1.1. Нарушение биомеханики дыхания 1.1.2. Нарушение регуляции дыхания 1.1.3. Миогенные расстройства дыхания

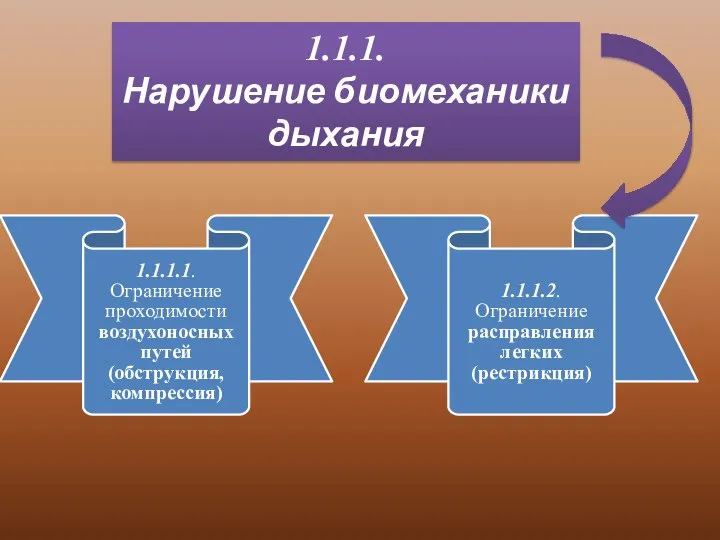

- 13. 1.1.1.1. Ограничение проходимости воздухоносных путей (обструкция, компрессия) 1.1.1.2. Ограничение расправления легких (рестрикция) 1.1.1. Нарушение биомеханики дыхания

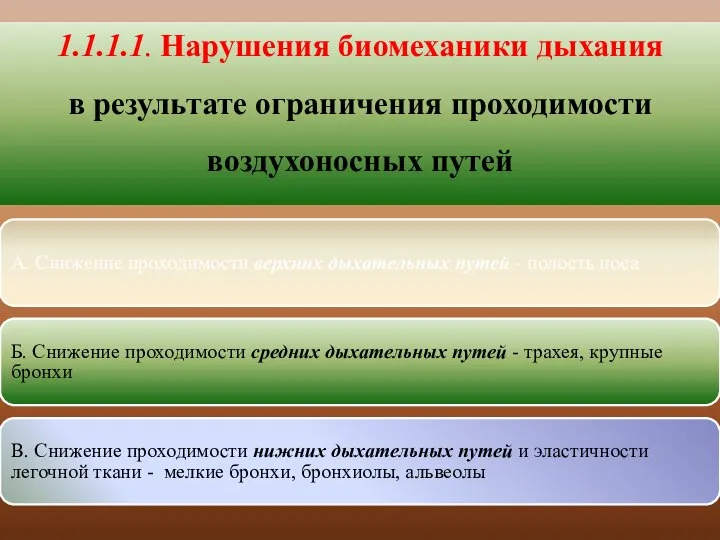

- 14. А. Снижение проходимости верхних дыхательных путей - полость носа Б. Снижение проходимости средних дыхательных путей -

- 15. А. Снижение проходимости верхних дыхательных путей - полость носа (хронический ринит, гипертрофия миндалин и лимфоидной ткани

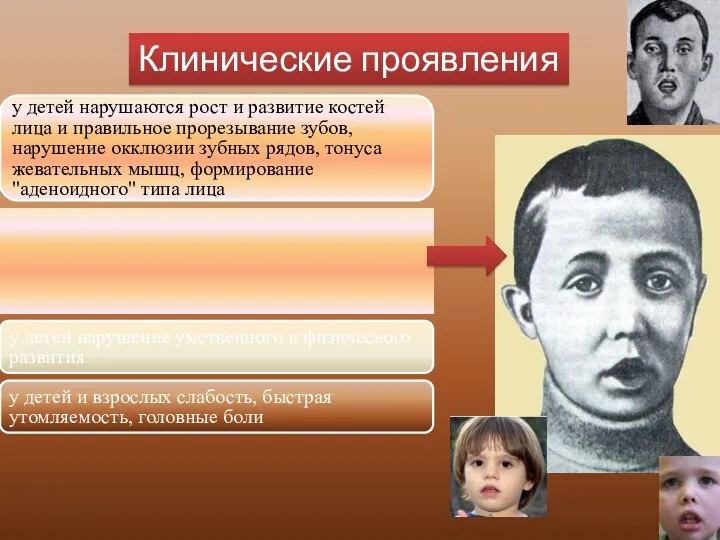

- 16. у детей нарушаются рост и развитие костей лица и правильное прорезывание зубов, нарушение окклюзии зубных рядов,

- 17. Б. Снижение проходимости средних дыхательных путей - трахея, крупные бронхи Обтурация (лат. obstructio - преграда, помеха)

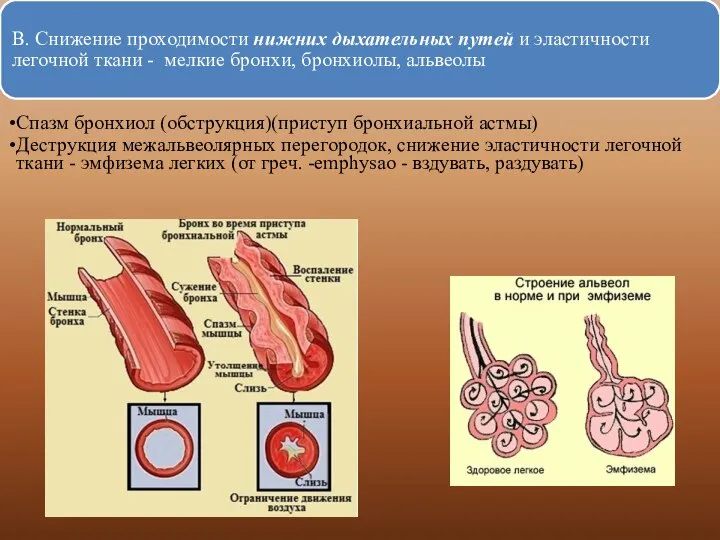

- 18. В. Снижение проходимости нижних дыхательных путей и эластичности легочной ткани - мелкие бронхи, бронхиолы, альвеолы Спазм

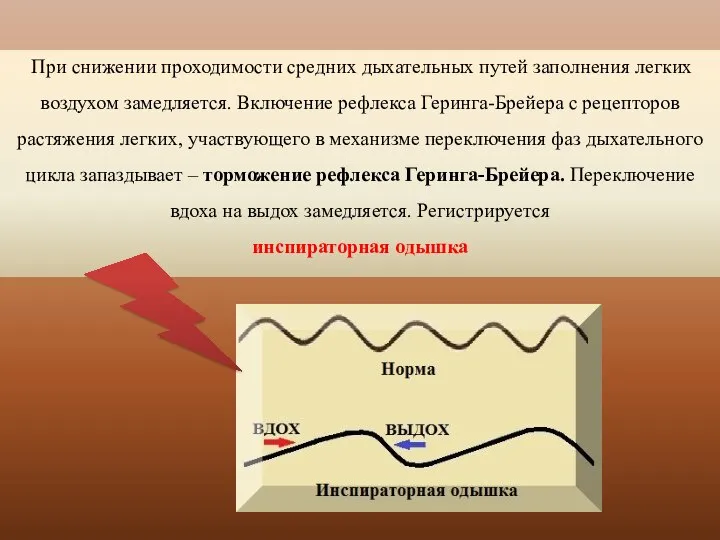

- 19. При снижении проходимости средних дыхательных путей заполнения легких воздухом замедляется. Включение рефлекса Геринга-Брейера с рецепторов растяжения

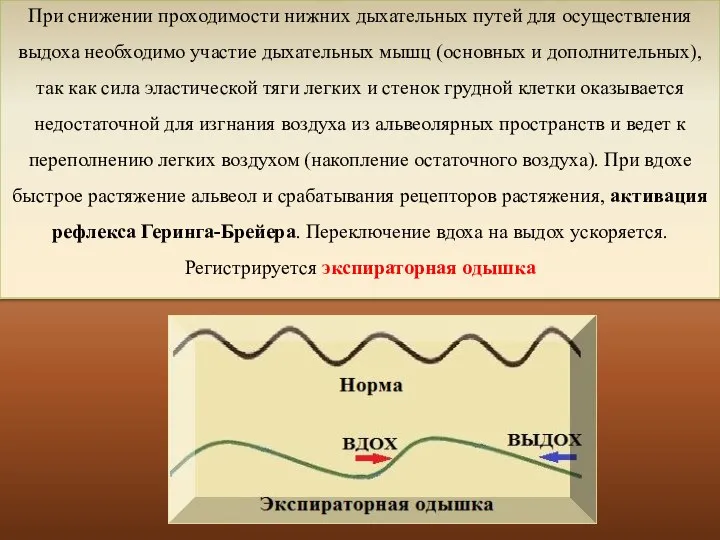

- 20. При снижении проходимости нижних дыхательных путей для осуществления выдоха необходимо участие дыхательных мышц (основных и дополнительных),

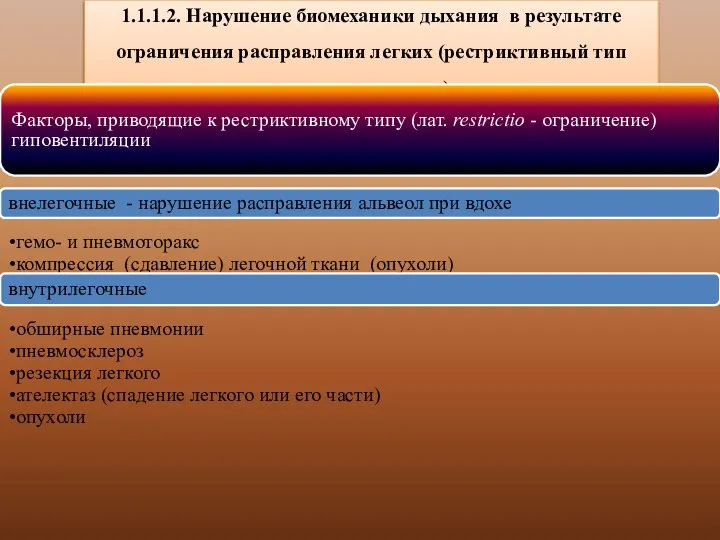

- 21. 1.1.1.2. Нарушение биомеханики дыхания в результате ограничения расправления легких (рестриктивный тип гиповентиляции) Факторы, приводящие к рестриктивному

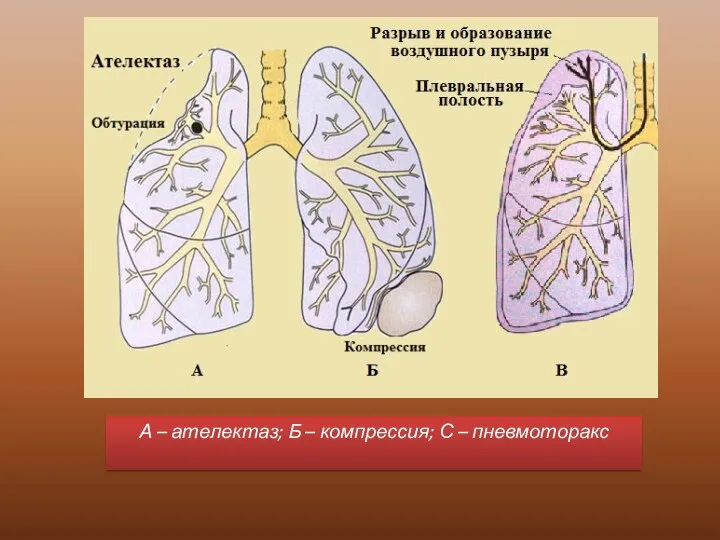

- 22. А – ателектаз; Б – компрессия; С – пневмоторакс

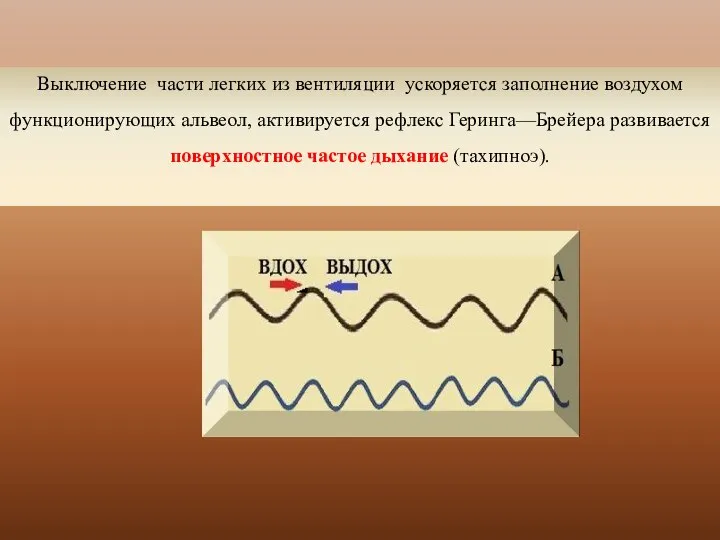

- 23. Выключение части легких из вентиляции ускоряется заполнение воздухом функционирующих альвеол, активируется рефлекс Геринга—Брейера развивается поверхностное частое

- 24. встречается в следующих случаях: уменьшения афферентной активирующей импульсации в дыхательный центр: а) синдром асфиксии новорожденных -

- 25. При нарушении функции дыхательного центра возникают патологические типы дыхания к которым относится периодическое дыхание Периодическое дыхание

- 26. Дыхание Чейна-Стокса Развивается при гипоксии головного мозга (недостаточность сердца, атеросклерозе сосудов головного мозга и т.д.), сопровождающейся

- 27. Дыхание Биота Развивается при заболеваниях, сопровождающихся повреждением центральной нервной системы, особенно продолговатого мозга (менингит, энцефалит). характерно

- 28. Миогенные расстройства дыхания (расстройства деятельности дыхательной мускулатуры) патологические изменения грудной клетки (перелом ребер) ограничение экскурсии грудной

- 29. АСФИКСИЯ (ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) Полное прекращение вентиляции легких, крайняя степень гиповентиляции.

- 30. обтурациия дыхательных путей (закрытии) - попадание в дыхательные пути инородных тел, аллергический отек гортани, бронхоспазм и

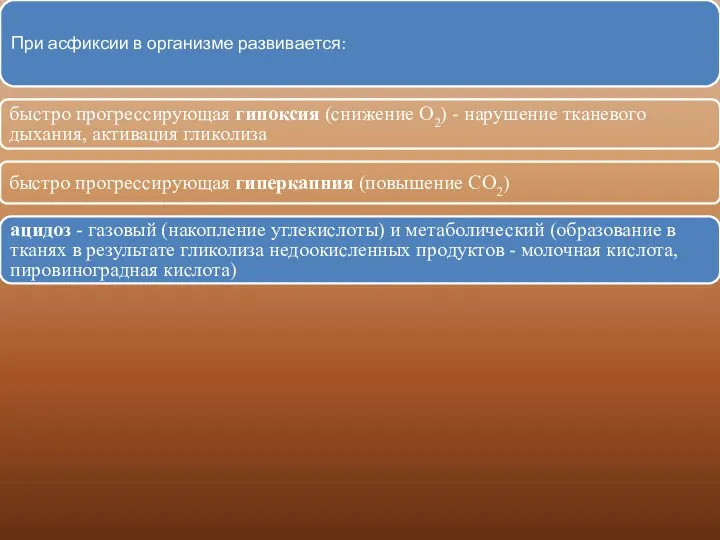

- 31. При асфиксии в организме развивается: быстро прогрессирующая гипоксия (снижение О2) - нарушение тканевого дыхания, активация гликолиза

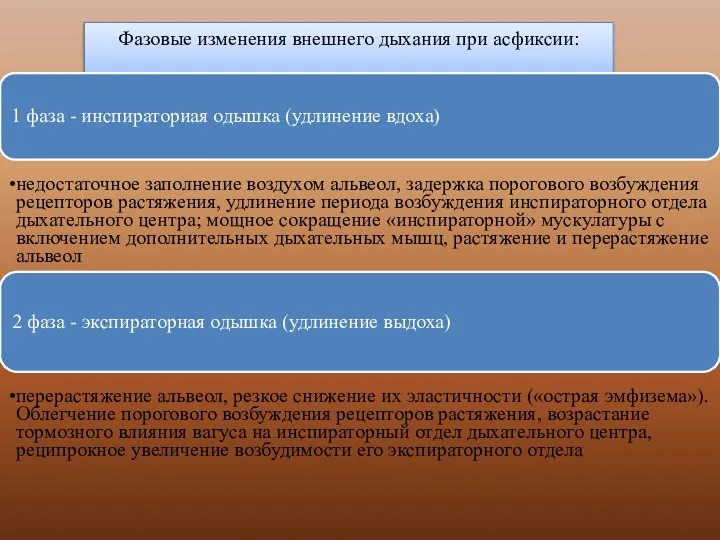

- 32. Фазовые изменения внешнего дыхания при асфиксии: 1 фаза - инспираториая одышка (удлинение вдоха) недостаточное заполнение воздухом

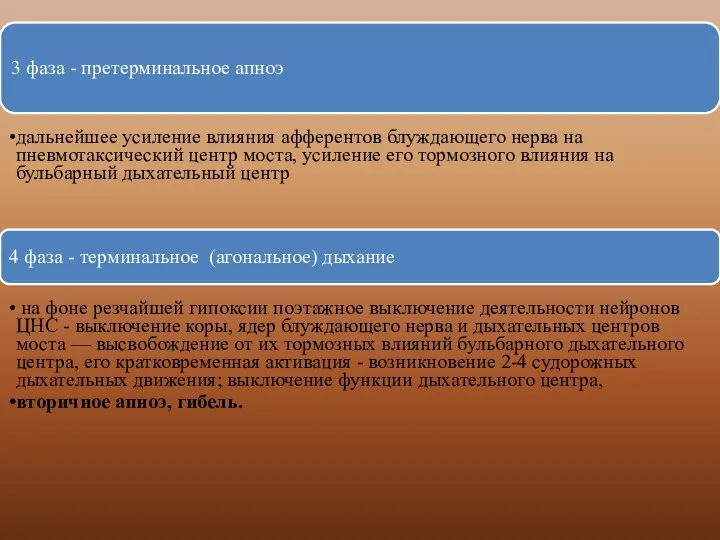

- 33. 3 фаза - претерминальное апноэ дальнейшее усиление влияния афферентов блуждающего нерва на пневмотаксический центр моста, усиление

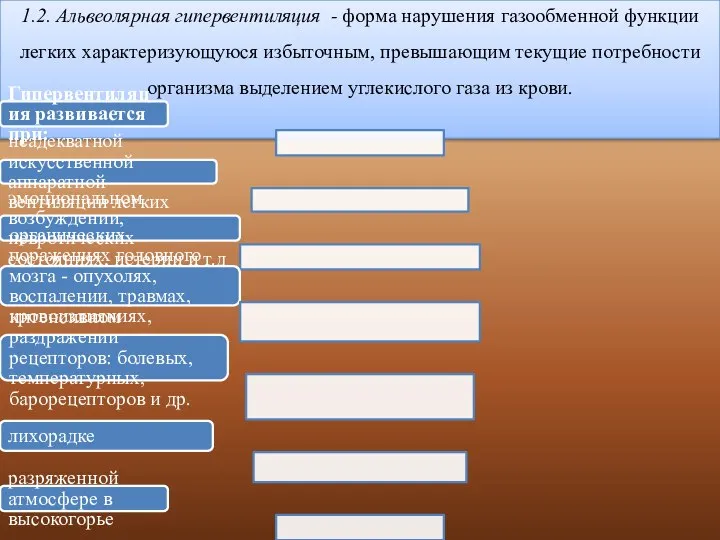

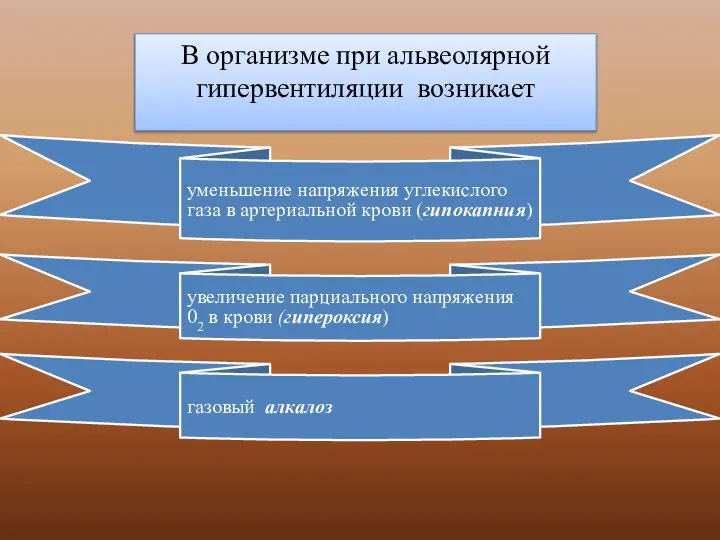

- 34. 1.2. Альвеолярная гипервентиляция - форма нарушения газообменной функции легких характеризующуюся избыточным, превышающим текущие потребности организма выделением

- 35. уменьшение напряжения углекислого газа в артериальной крови (гипокапния) увеличение парциального напряжения 02 в крови (гипероксия) газовый

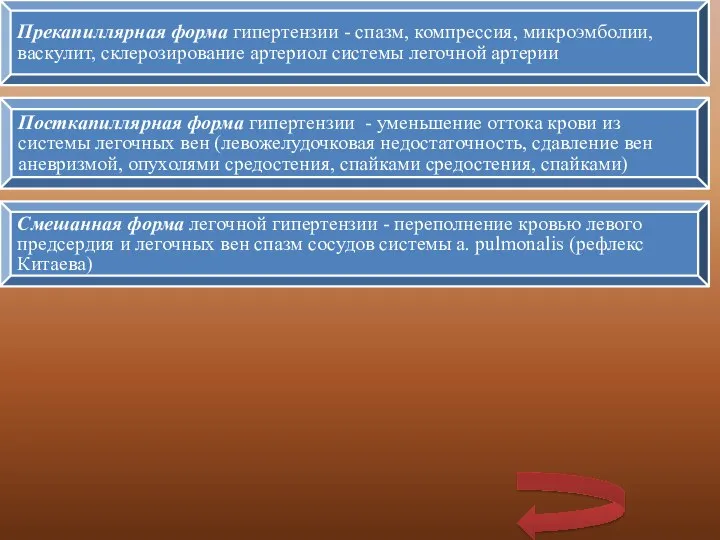

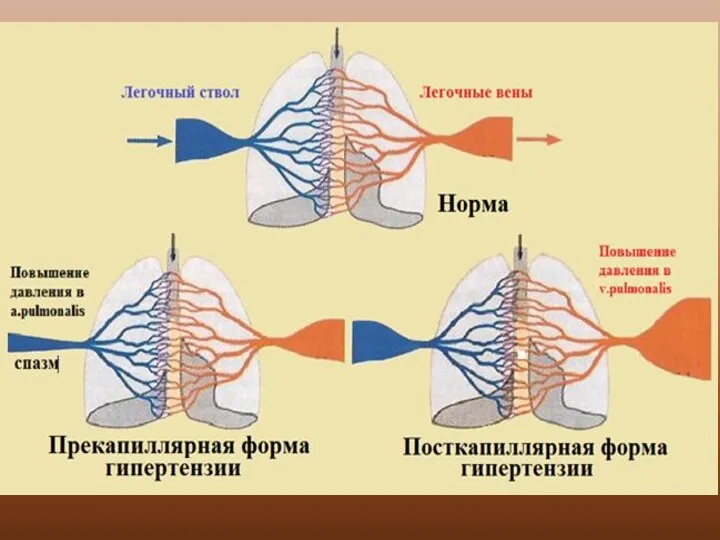

- 36. 2. Нарушение перфузии легких – типовая форма патологии системы внешнего дыхания, патогенетическую основу которой составляет неадекватность

- 37. Прекапиллярная форма гипертензии - спазм, компрессия, микроэмболии, васкулит, склерозирование артериол системы легочной артерии Посткапиллярная форма гипертензии

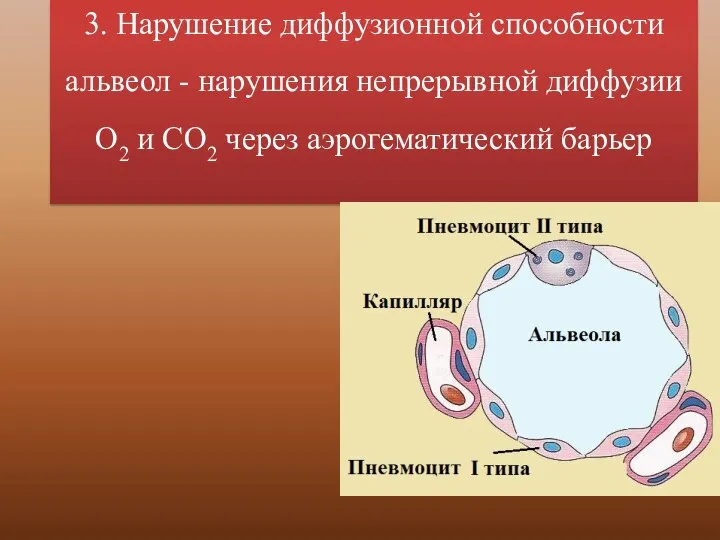

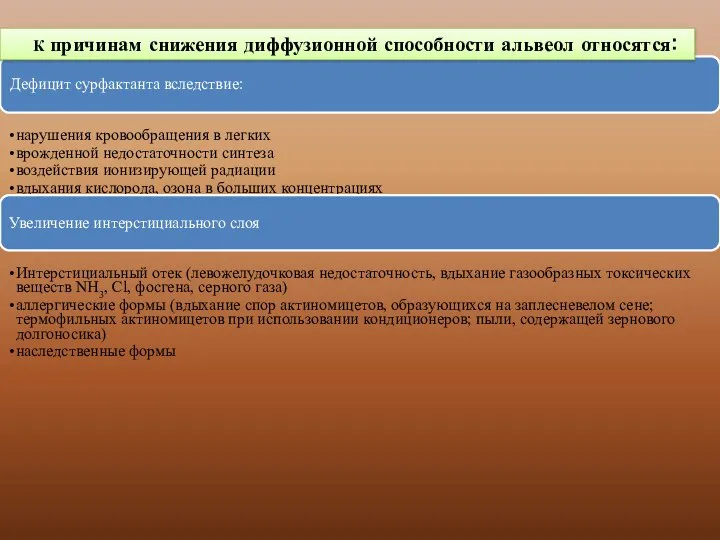

- 39. 3. Нарушение диффузионной способности альвеол - нарушения непрерывной диффузии О2 и СО2 через аэрогематический барьер

- 40. Дефицит сурфактанта вследствие: нарушения кровообращения в легких врожденной недостаточности синтеза воздействия ионизирующей радиации вдыхания кислорода, озона

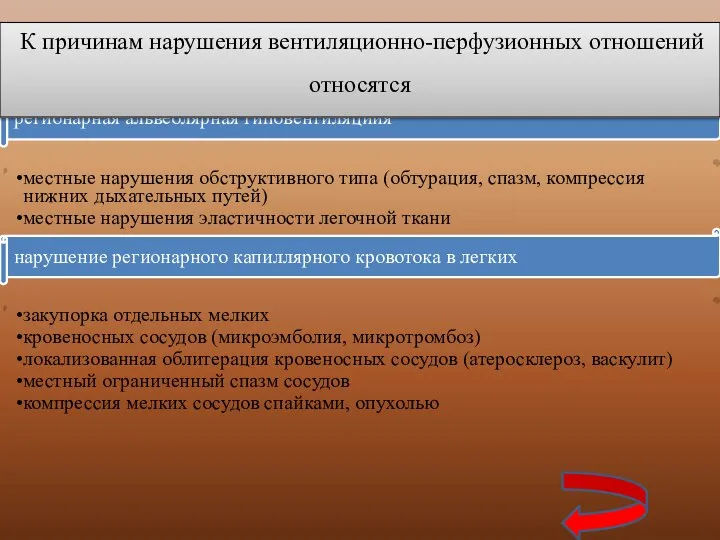

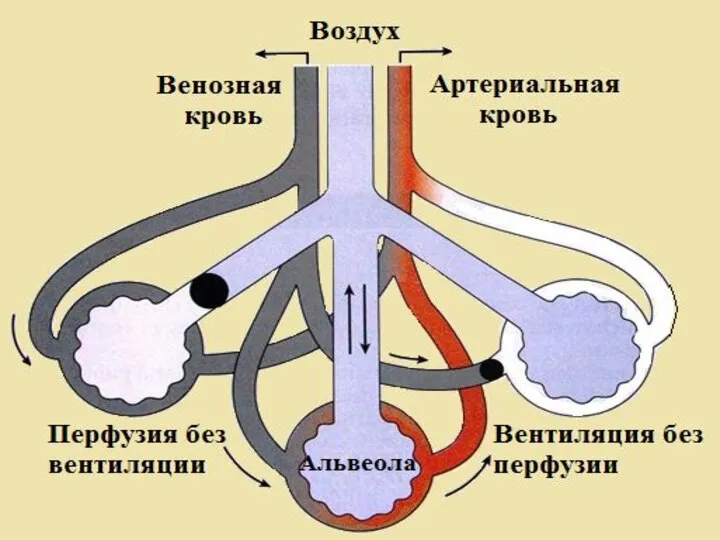

- 41. 4. Нарушение вентиляционно-перфузионных отношений – регионарные несоответствия (на уровне долей, сегментов, субсегментов, отдельных групп альвеол) между

- 42. регионарная альвеолярная гиповентиляциия местные нарушения обструктивного типа (обтурация, спазм, компрессия нижних дыхательных путей) местные нарушения эластичности

- 45. Скачать презентацию

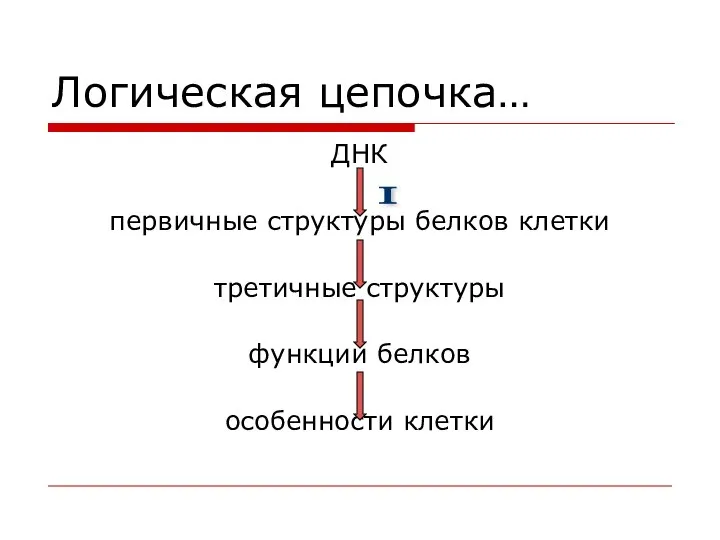

Генетический код

Генетический код Костно - мышечная система

Костно - мышечная система Дыхательная система

Дыхательная система Лизомосы. Функции

Лизомосы. Функции Паразитизм – это вторичное явление

Паразитизм – это вторичное явление История появления и сущность ГМО;

История появления и сущность ГМО; Двомембранні органели

Двомембранні органели Увидеть невидимое

Увидеть невидимое Тромбоэмболия легочной артерии к.м.н. М. Мукаров АО «Национальный научный кардиохирургический центр

Тромбоэмболия легочной артерии к.м.н. М. Мукаров АО «Национальный научный кардиохирургический центр Snow barran South Yakut population

Snow barran South Yakut population Сорго. Значение и использование

Сорго. Значение и использование Обмен нуклеопротеинов

Обмен нуклеопротеинов Интерактивный чайнворд по теме: Кровь

Интерактивный чайнворд по теме: Кровь Ара. Ара пайдалану

Ара. Ара пайдалану Конструктивно- анатомическое строение фигуры человека

Конструктивно- анатомическое строение фигуры человека Генеалогический метод. Родословные. 9 класс

Генеалогический метод. Родословные. 9 класс Животный мир Псковской области

Животный мир Псковской области Спілкування тварин

Спілкування тварин Мейоз

Мейоз Хвойные и лиственные деревья

Хвойные и лиственные деревья Трансформация энергии на биомембранах

Трансформация энергии на биомембранах Шмель пахучий (шмель степной, исполинский)

Шмель пахучий (шмель степной, исполинский) Бесхвостые земноводные

Бесхвостые земноводные Тип Хордовые

Тип Хордовые Отряд пингвинообразные

Отряд пингвинообразные Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты Усатая пирарара

Усатая пирарара