Содержание

- 2. Цель: Сформулировать знание о возрастной и потологической регенерации нервной ткани и нейронной теории.

- 3. Нервная ткань Самая высокоорганизованная, эволюционно молодая и высокоспециализированная ткань организма; Появляется у организмов при усложнении мышечного

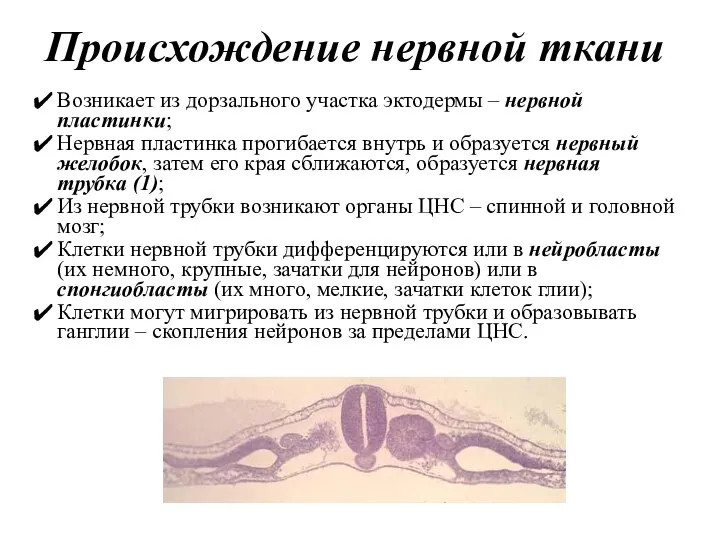

- 4. Происхождение нервной ткани Возникает из дорзального участка эктодермы – нервной пластинки; Нервная пластинка прогибается внутрь и

- 5. Нейрон Для нейрона характерны два признака: Имеется тело, которое состоит из ядра и обычно большого количества

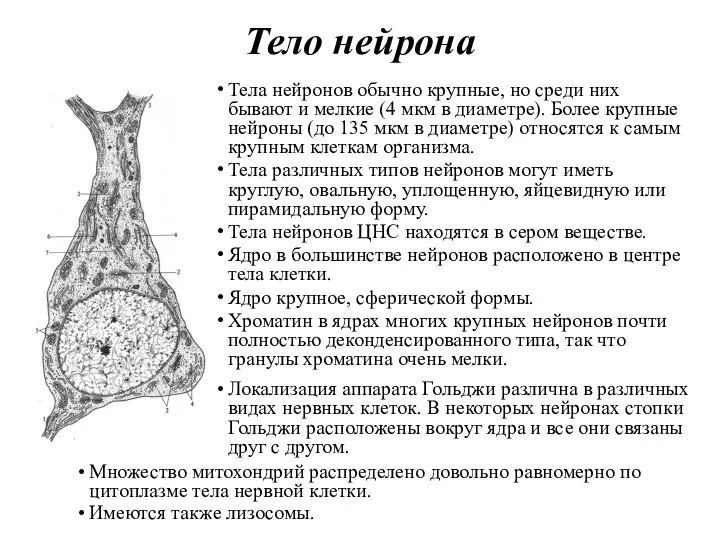

- 6. Тело нейрона Тела нейронов обычно крупные, но среди них бывают и мелкие (4 мкм в диаметре).

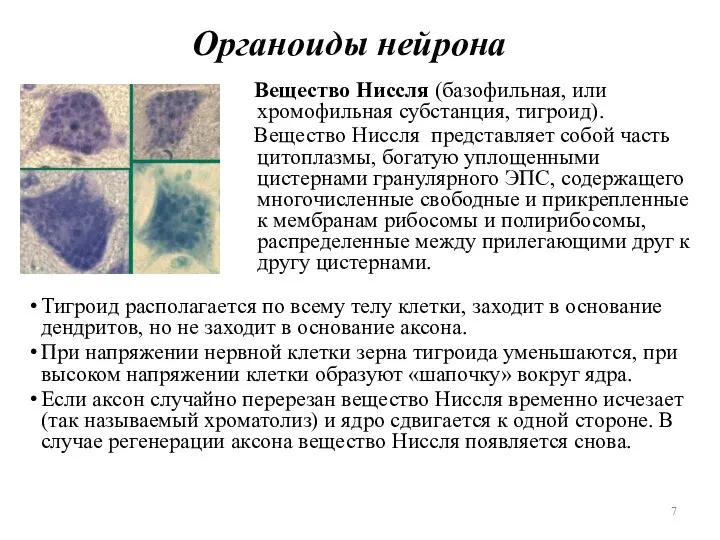

- 7. Органоиды нейрона Тигроид располагается по всему телу клетки, заходит в основание дендритов, но не заходит в

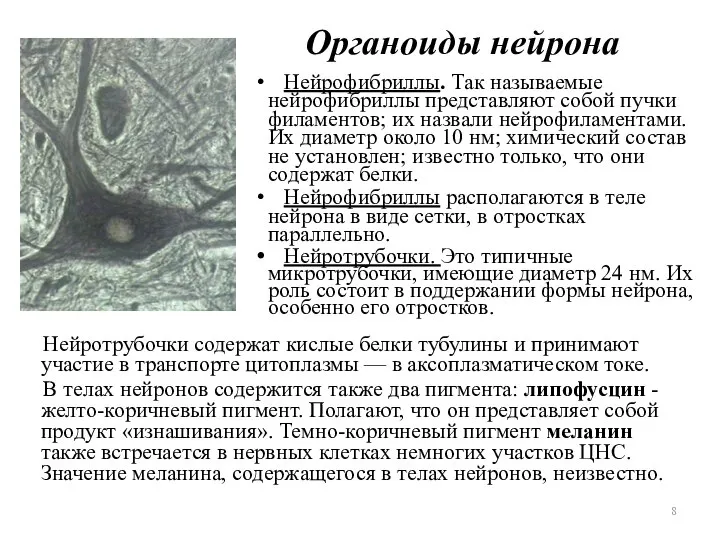

- 8. Органоиды нейрона Нейрофибриллы. Так называемые нейрофибриллы представляют собой пучки филаментов; их назвали нейрофиламентами. Их диаметр около

- 9. Отростки нейрона Аксон (нейрит) Единственный, есть обязательно, не ветвится. Может иметь длину от 1 мм до

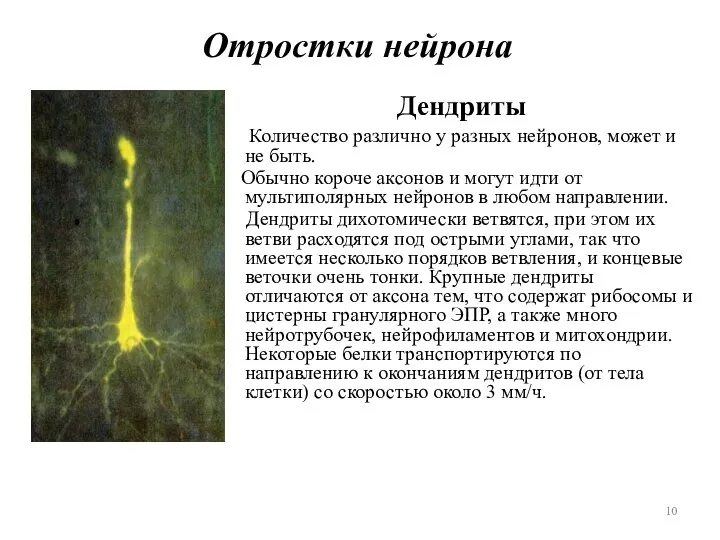

- 10. Отростки нейрона Дендриты Количество различно у разных нейронов, может и не быть. Обычно короче аксонов и

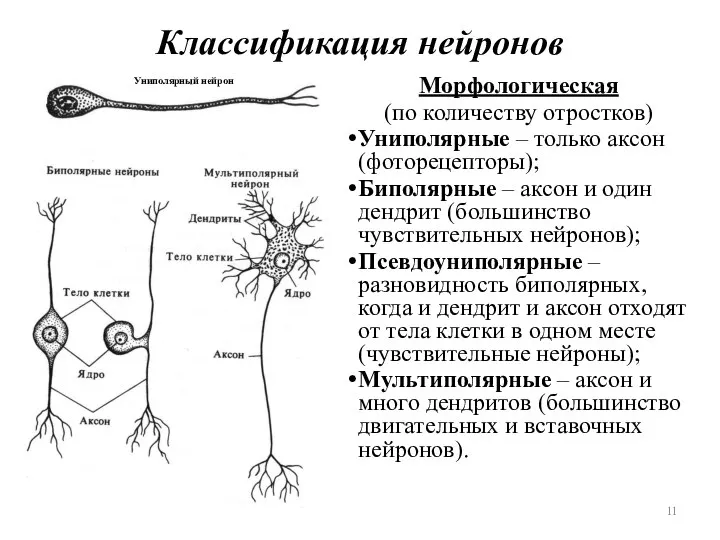

- 11. Классификация нейронов Морфологическая (по количеству отростков) Униполярные – только аксон (фоторецепторы); Биполярные – аксон и один

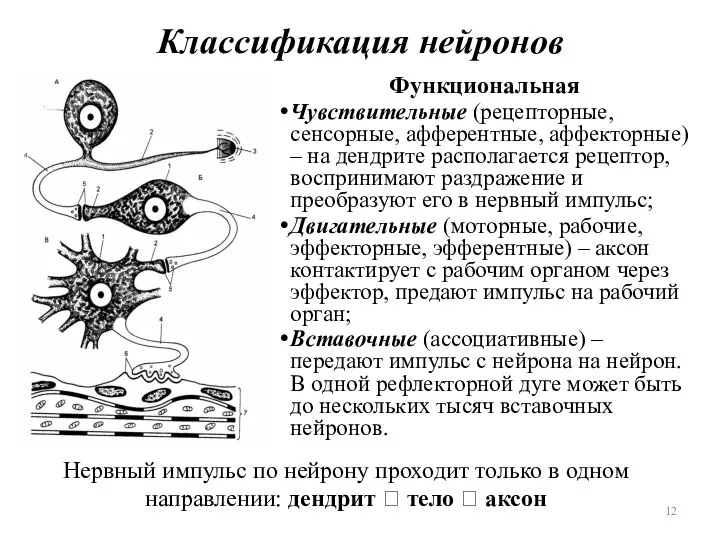

- 12. Классификация нейронов Функциональная Чувствительные (рецепторные, сенсорные, афферентные, аффекторные) – на дендрите располагается рецептор, воспринимают раздражение и

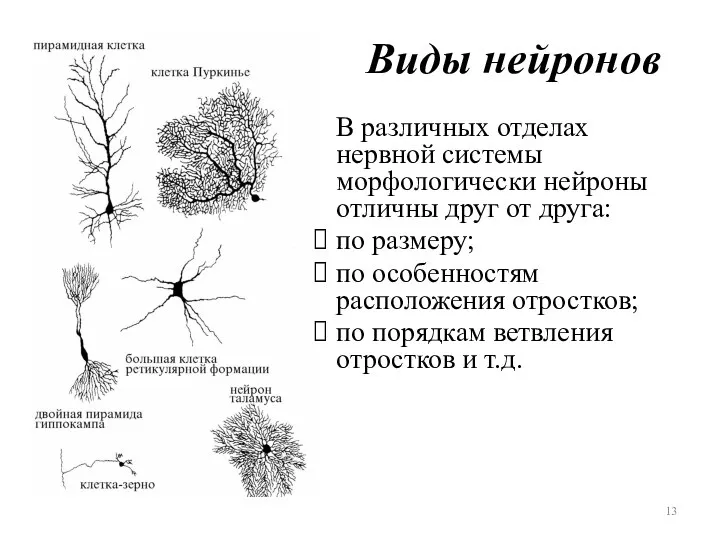

- 13. Виды нейронов В различных отделах нервной системы морфологически нейроны отличны друг от друга: по размеру; по

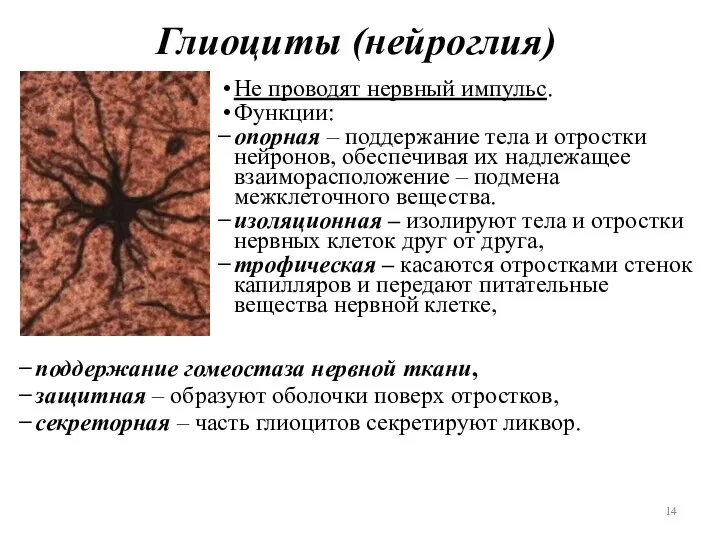

- 14. Глиоциты (нейроглия) Не проводят нервный импульс. Функции: опорная – поддержание тела и отростки нейронов, обеспечивая их

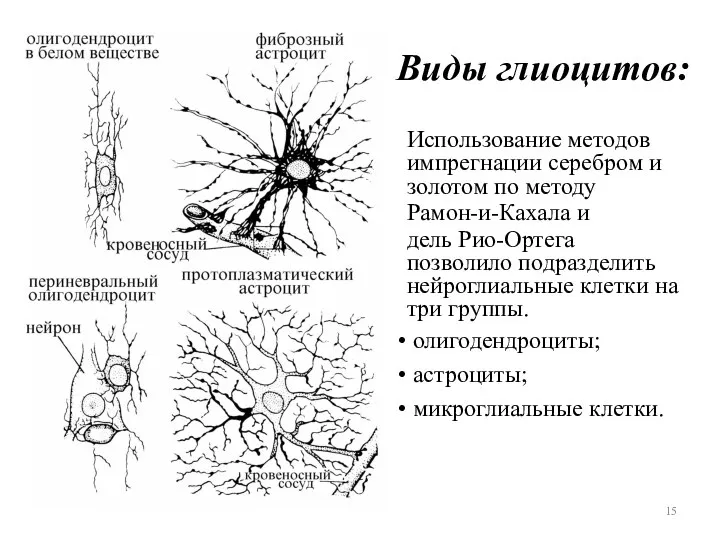

- 15. Виды глиоцитов: Использование методов импрегнации серебром и золотом по методу Рамон-и-Кахала и дель Рио-Ортега позволило подразделить

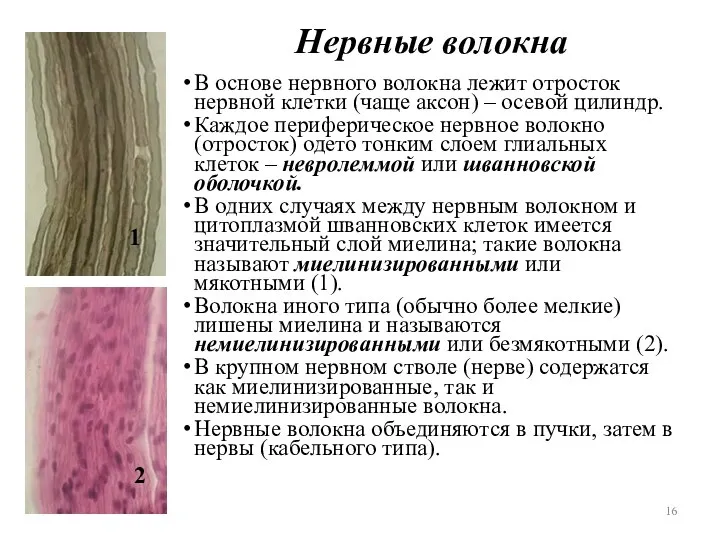

- 16. Нервные волокна В основе нервного волокна лежит отросток нервной клетки (чаще аксон) – осевой цилиндр. Каждое

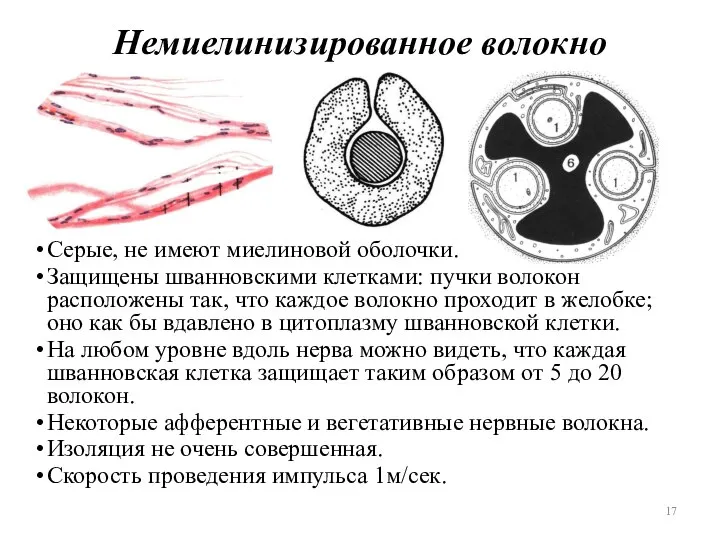

- 17. Немиелинизированное волокно Серые, не имеют миелиновой оболочки. Защищены шванновскими клетками: пучки волокон расположены так, что каждое

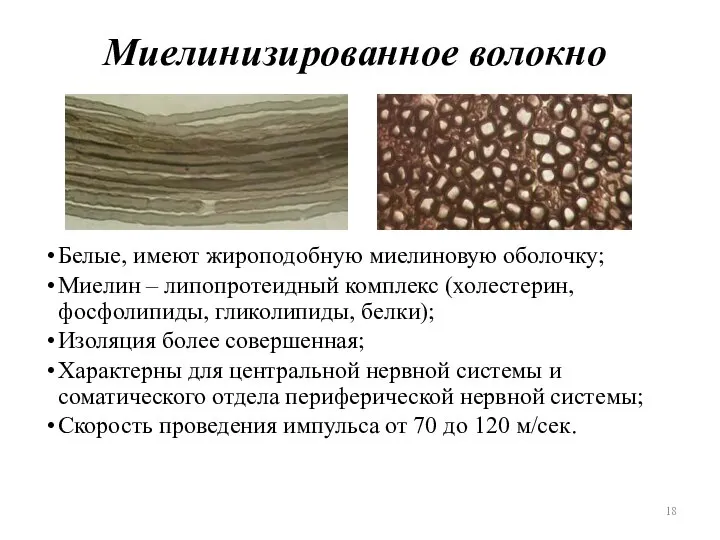

- 18. Миелинизированное волокно Белые, имеют жироподобную миелиновую оболочку; Миелин – липопротеидный комплекс (холестерин, фосфолипиды, гликолипиды, белки); Изоляция

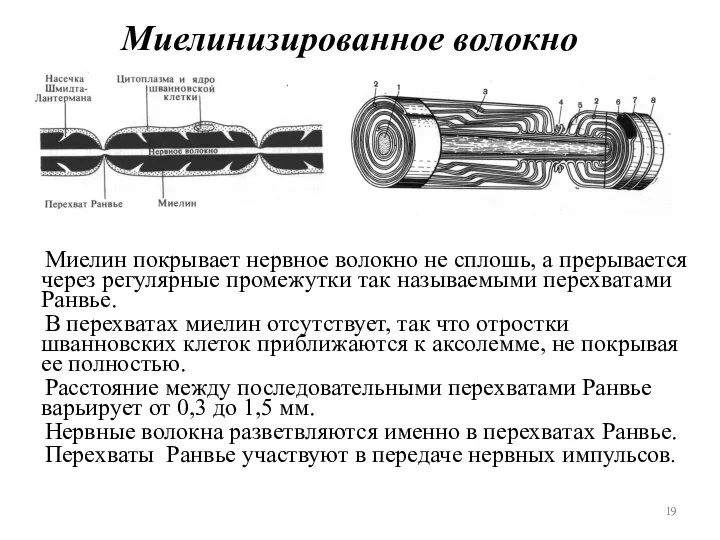

- 19. Миелинизированное волокно Миелин покрывает нервное волокно не сплошь, а прерывается через регулярные промежутки так называемыми перехватами

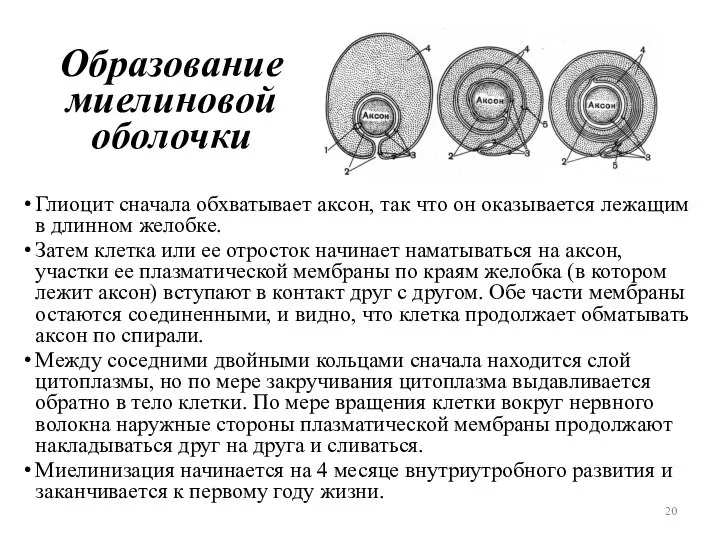

- 20. Образование миелиновой оболочки Глиоцит сначала обхватывает аксон, так что он оказывается лежащим в длинном желобке. Затем

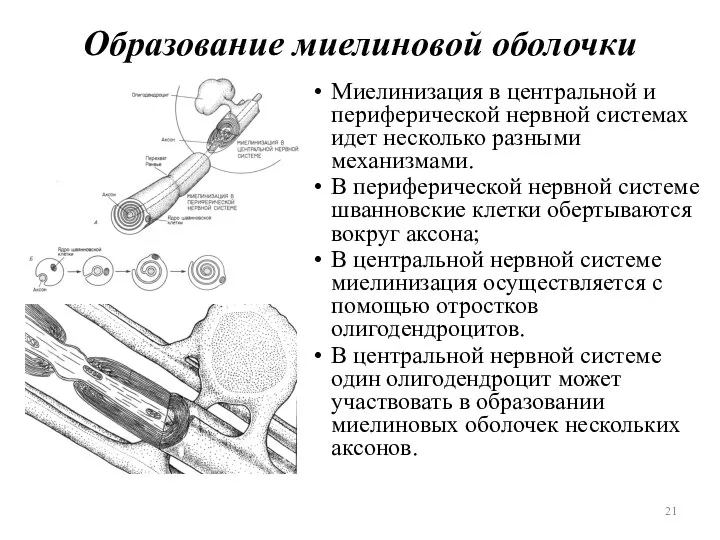

- 21. Образование миелиновой оболочки Миелинизация в центральной и периферической нервной системах идет несколько разными механизмами. В периферической

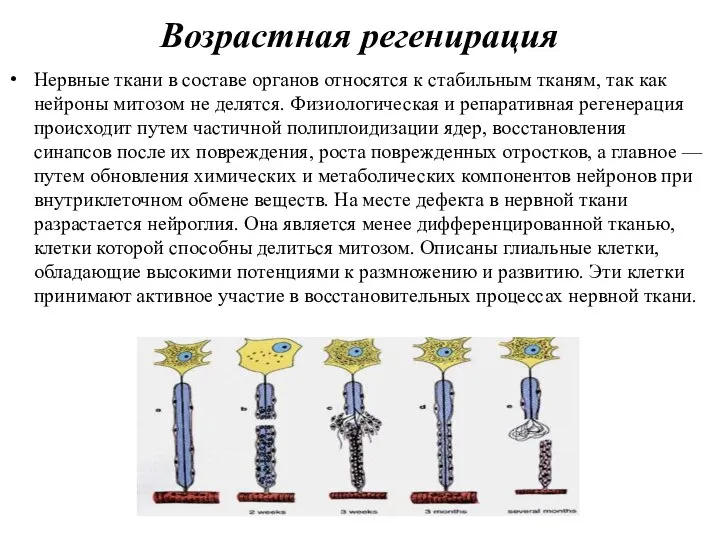

- 22. Возрастная регенирация Нервные ткани в составе органов относятся к стабильным тканям, так как нейроны митозом не

- 23. При повреждениях, приводящих к нарушению целостности нервных волокон (огнестрельные раны, разрывы), их периферические части распадаются на

- 24. Возрастная регенирация Регенерация нервных отростков идет со скоростью 2-4 мм в сутки. В условиях лучевого воздействия

- 25. Основные принципы нейронной теории. Под нейронной теорией понимают общее учение о строении нервной ткани, согласно которому

- 26. Основные принципы нейронной теории. Согласно теории сети, нервная ткань представляет собой своеобразный синцитий (скелет, структура), в

- 27. Основные принципы нейронной теории. Вся нервная система построена из нервной ткани. Нервная ткань состоит из нейронов

- 28. Основные принципы нейронной теории. К афферентным нейронам относят также нервные клетки, аксоны которых составляют восходящие пути

- 29. Вывод: Ткани человеческого тела чрезвычайно разнообразны. Это объясняется тем, что в процессе длительного и сложного развития

- 31. Скачать презентацию

Презентация на тему ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Презентация на тему ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ  ВПР 6

ВПР 6 Высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность Подснежники, первоцветы

Подснежники, первоцветы Сокотра - обитель благодати

Сокотра - обитель благодати Интересные факты о коже человека

Интересные факты о коже человека Ткани человека. 1

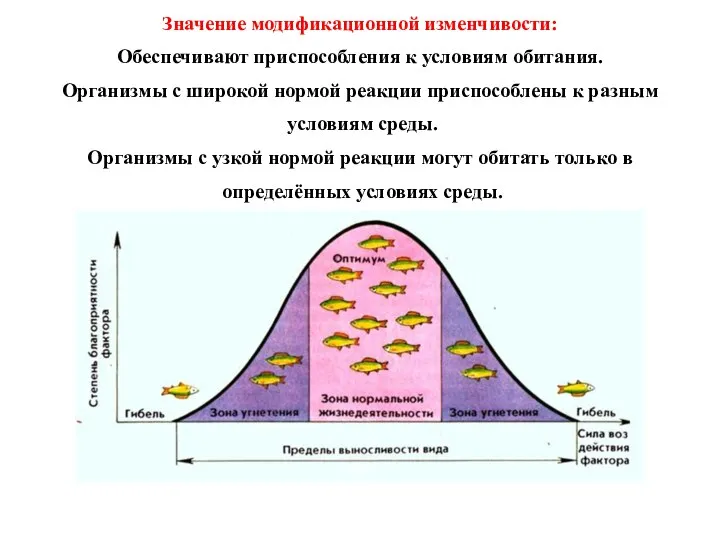

Ткани человека. 1 Значение модификационной изменчивости. Часть 5

Значение модификационной изменчивости. Часть 5 Bioconversion

Bioconversion Растительные сообщества водоема

Растительные сообщества водоема Презентация на тему ОСТОРОЖНО - КЛЕЩИ

Презентация на тему ОСТОРОЖНО - КЛЕЩИ  Микробиология. Микроорганизмы

Микробиология. Микроорганизмы Гетерозис

Гетерозис Строение прокариот. Метаболизм

Строение прокариот. Метаболизм Соцветия

Соцветия Всероссийский автопробег. Стерилизации - да. Убийству - нет

Всероссийский автопробег. Стерилизации - да. Убийству - нет Презентация на тему Строение и функции зубов. Гигиена зубов

Презентация на тему Строение и функции зубов. Гигиена зубов  Пищеварение. Свойства и функции ферментов

Пищеварение. Свойства и функции ферментов Дыхательная система человека

Дыхательная система человека Главные теории, законы и закономерности биологии

Главные теории, законы и закономерности биологии Два великих открытия человечества

Два великих открытия человечества Опорно-двигательный аппарат. Строение скелета

Опорно-двигательный аппарат. Строение скелета Мир животных. Рысь

Мир животных. Рысь Песчанки. Песчанка монгольская

Песчанки. Песчанка монгольская Mola mola

Mola mola Доказательства и основные этапы антропогенеза

Доказательства и основные этапы антропогенеза Группы животных

Группы животных Онтогенетические функции R-генов растений. Дупликация и кластеризация R-генов и расположение их на хромосомах

Онтогенетические функции R-генов растений. Дупликация и кластеризация R-генов и расположение их на хромосомах