Содержание

- 2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ представляет собой группу тканей с разнообразными морфофункциональными характеристиками, которые не граничат с внешней средой

- 3. ФУНКЦИИ 1)Трофическая (обеспечение других тканей питательными веществами); 2)Дыхательная (обеспечение газообмена в других тканях); 3)Регуляторная (влияние на

- 4. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ 1.Кровь, лимфа 2.Кроветворные ткани (а) лимфоидная (б) миелоидная 3. Собственно соединительные ткани а)

- 5. КРОВЬ своеобразная жидкая ткань, относящаяся к группе тканей внутренней среды, которая циркулирует в сосудах благодаря ритмическим

- 7. ФУНКЦИИ КРОВИ 1. Транспортная 2. Гомеостатическая 3. Защитная

- 8. ПЛАЗМА - это среда, в которой находятся форменные элементы (жидкое межклеточное вещество) Состав: 90% - вода

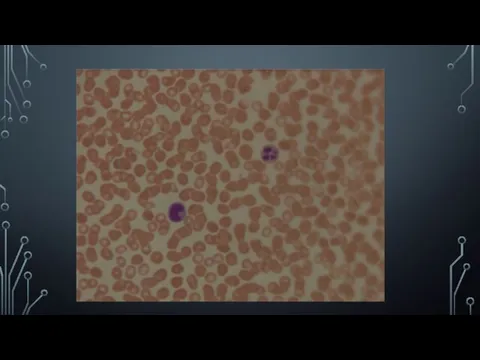

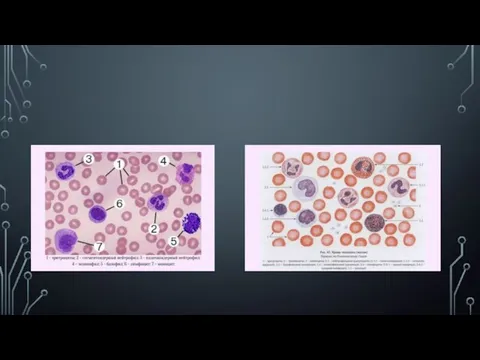

- 9. ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ это клетки и постклеточные структуры Клетки - лейкоциты Постклеточные структуры - эритроциты и тромбоциты

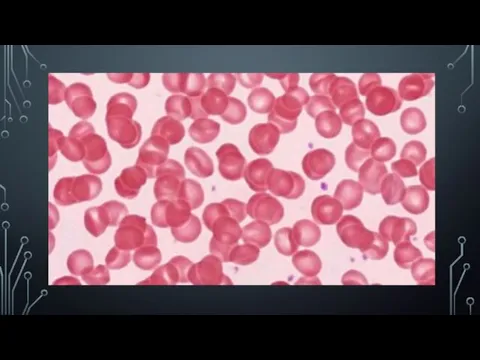

- 10. ЭРИТРОЦИТЫ это постклеточные структуры, которые утратили ядро в процессе развития Форма клетки: двояко-вогнутый диск (способствует увеличению

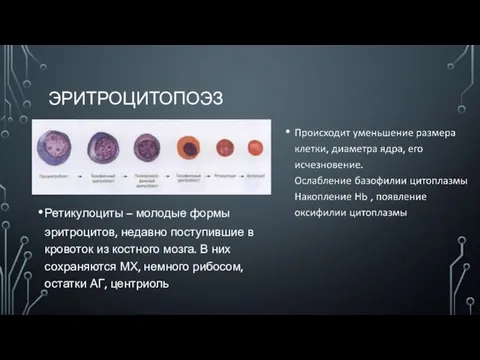

- 12. ЭРИТРОЦИТОПОЭЗ Ретикулоциты – молодые формы эритроцитов, недавно поступившие в кровоток из костного мозга. В них сохраняются

- 13. ЭРИТРОЦИТЫ Изменения формы эритроцитов возникают при их старении и в патологических условиях вследствие нарушений осмотического равновесия

- 14. СТАРЕНИЕ И ГИБЕЛЬ Старение эритроцитов связано с: (1) нарушением целостности подмембранного цитоскелетного комплекса, (2) изменениями в

- 15. ТРОМБОЦИТЫ - кровяные пластинки (постклеточные структуры) Форма клетки: мелкие, дисковидные, двояковыпуклые Цитоплазма слабобазофильная 1) гиаломер -

- 16. ГРАНУЛЫ: 1 . α-гранулы - крупные - азурофильные - содержание: фибриноген, фибронектин, тромбоцитарный фактор роста, тромбоглобулин

- 17. ФУНКЦИИ: 1) Остановка кровотечения 2) Обеспечивают свертывание крови 3) Участвуют в реакциях заживления ран и воспалений

- 18. ТРОМБОЦИТОПОЭЗ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗРЕВАНИЯ ТРОМБОЦИТОВ, ПРОИСХОДЯЩИЙ В МИЕЛОИДНОЙ ТКАНИ. ТРОМБОЦИТЫ ОБРАЗУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССА ЧАСТИЧНОЙ

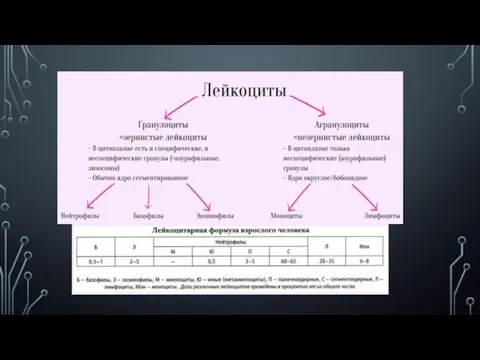

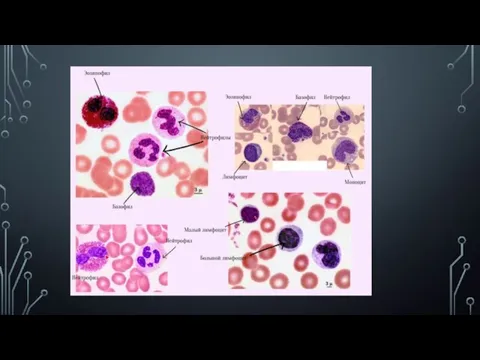

- 19. ЛЕЙКОЦИТЫ белые кровяные клетки, представляют собой группу морфологически и функционально разнообразных подвижных форменных элементов, циркулирующих в

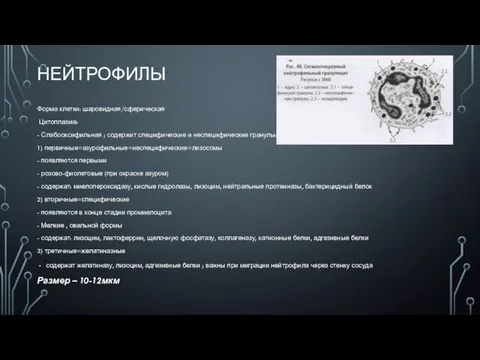

- 22. НЕЙТРОФИЛЫ Форма клетки: шаровидная/сферическая Цитоплазма: - Слабооксифильная ; содержит специфические и неспецифические гранулы: 1) первичные=азурофильные=неспецифические=лизосомы -

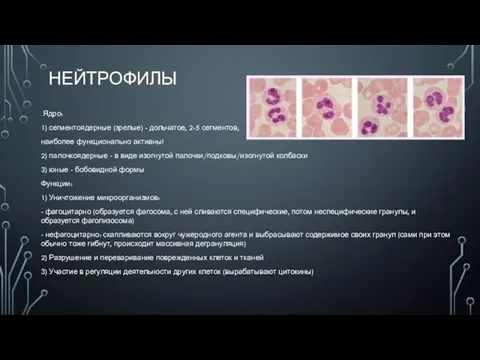

- 23. НЕЙТРОФИЛЫ Ядро: 1) сегментоядерные (зрелые) - дольчатое, 2-5 сегментов, наиболее функционально активны! 2) палочкоядерные - в

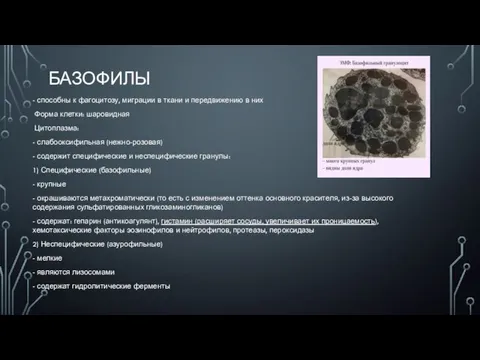

- 24. БАЗОФИЛЫ - способны к фагоцитозу, миграции в ткани и передвижению в них Форма клетки: шаровидная Цитоплазма:

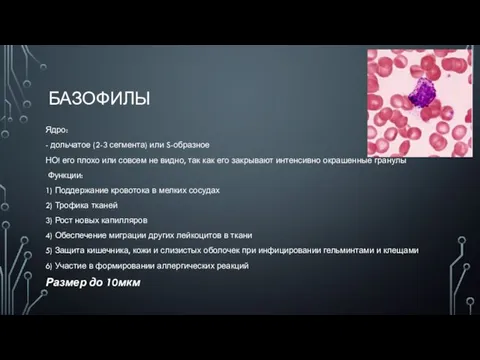

- 25. БАЗОФИЛЫ Ядро: - дольчатое (2-3 сегмента) или S-образное НО! его плохо или совсем не видно, так

- 26. ЭОЗИНОФИЛЫ . Форма клетки: шаровидная Цитоплазма: - слабооксифильная - специфические и неспечифические гранулы: 1) Специфические (эозинофильные)

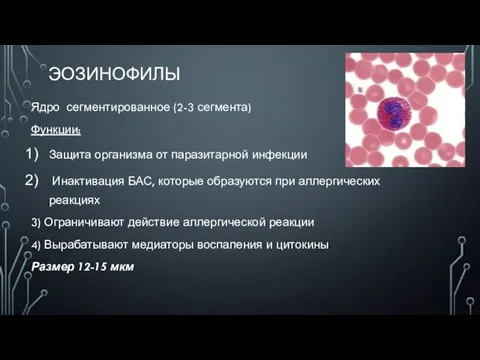

- 27. ЭОЗИНОФИЛЫ Ядро сегментированное (2-3 сегмента) Функции: Защита организма от паразитарной инфекции Инактивация БАС, которые образуются при

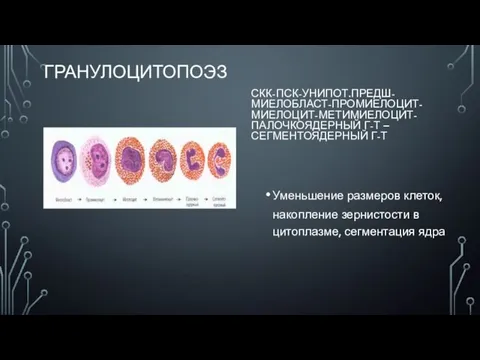

- 28. ГРАНУЛОЦИТОПОЭЗ СКК-ПСК-УНИПОТ.ПРЕДШ-МИЕЛОБЛАСТ-ПРОМИЕЛОЦИТ-МИЕЛОЦИТ-МЕТИМИЕЛОЦИТ-ПАЛОЧКОЯДЕРНЫЙ Г-Т – СЕГМЕНТОЯДЕРНЫЙ Г-Т Уменьшение размеров клеток, накопление зернистости в цитоплазме, сегментация ядра

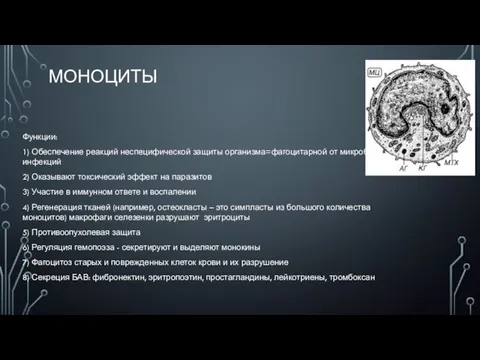

- 29. МОНОЦИТЫ самые большие из лейкоцитов 12-18мкм Форма клетки: округлая с цитоплазматическими выпячиваниями Цитоплазма: - слабобазофильная -

- 30. МОНОЦИТЫ Функции: 1) Обеспечение реакций неспецифической защиты организма=фагоцитарной от микробных инфекций 2) Оказывают токсический эффект на

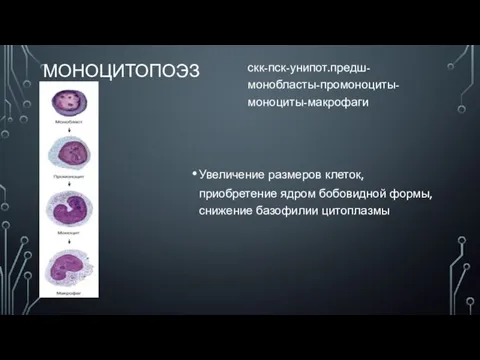

- 31. МОНОЦИТОПОЭЗ скк-пск-унипот.предш-монобласты-промоноциты-моноциты-макрофаги Увеличение размеров клеток, приобретение ядром бобовидной формы, снижение базофилии цитоплазмы

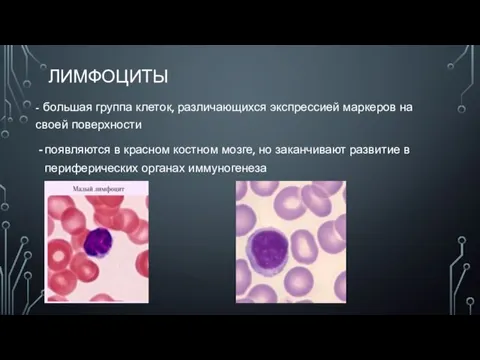

- 32. ЛИМФОЦИТЫ - большая группа клеток, различающихся экспрессией маркеров на своей поверхности появляются в красном костном мозге,

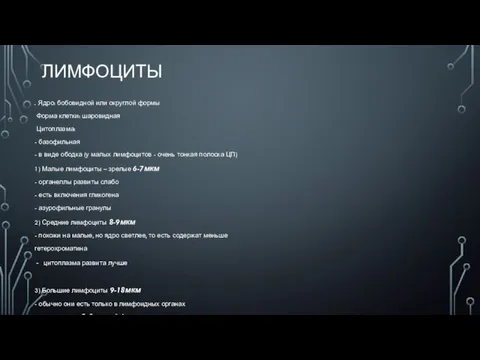

- 33. ЛИМФОЦИТЫ . Ядро: бобовидной или округлой формы Форма клетки: шаровидная Цитоплазма: - базофильная - в виде

- 34. ФУНКЦИИ: 1) Обеспечение реакций иммунитета - специфическая защита от чужеродных и измененных собственных антигенов - клеточный

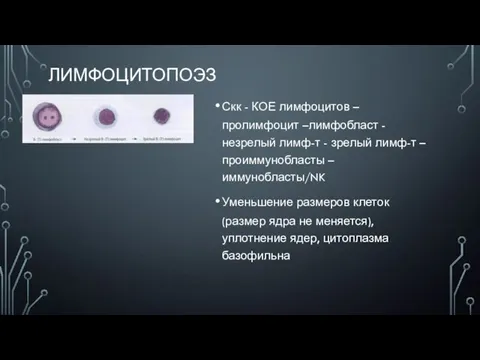

- 35. ЛИМФОЦИТОПОЭЗ Скк - КОЕ лимфоцитов – пролимфоцит –лимфобласт - незрелый лимф-т - зрелый лимф-т – проиммунобласты

- 38. ГЕМОПОЭЗ Делится на перенатальный – образование крови как ткани и постнатальный – процесс физиологической регенерации крови.

- 39. ПЕРЕНАТАЛЬНЫЙ ГЕМОПОЭЗ 1) Кроветворение в стенке желточного мешка (3-10-я нед.) является, по сути, внезародышевым, поскольку он

- 40. ПЕРЕНАТАЛЬНЫЙ ГЕМОПОЭЗ Кроветворение в селезенке протекает экстраваскулярно и начинается позднее, чем в печени (с середины 3-го

- 41. ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ГЕМОПОЭЗ кроветворение осуществляется в особых гемопоэтических тканях — миелоидной и лимфоидной Миелоидная ткань (ККМ) содержит

- 42. МЕЗЕНХИМА Мезенхима – эмбр. Зачаток многих тканей и органов Главный источник мезенхимы – мезодерма, но есть

- 43. МЕЗЕНХИМА

- 44. РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ Ретикулярная ткань относится к соединительным тканям со специальными свойствами и обеспечивает развитие форменных элементов

- 45. РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ Ретикулярные клетки — крупные отростчатые фибробластоподобные клетки, формирующие сеть, которая пронизывает кроветворные ткани и

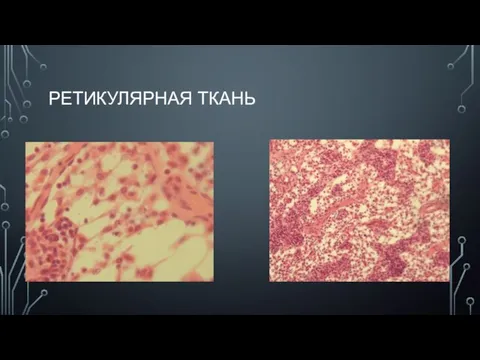

- 46. РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ

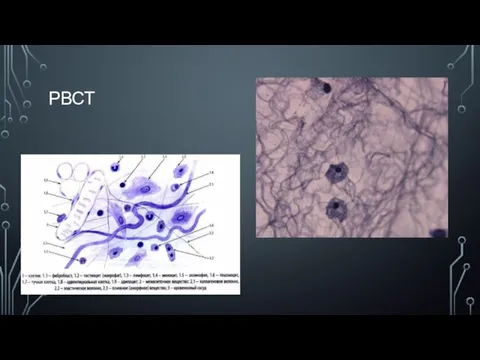

- 47. ВОЛОКНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1. Рыхлая волокнистая соединительная ткань характеризуется сравнительно невысоким содержанием волокон в межклеточном веществе, относительно

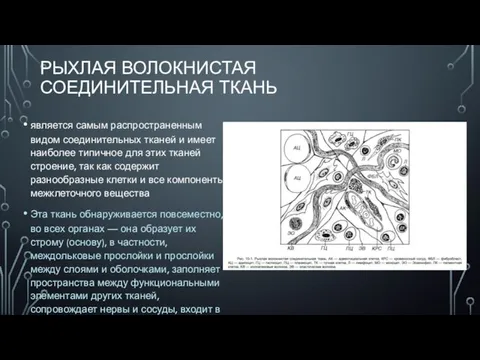

- 48. РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ является самым распространенным видом соединительных тканей и имеет наиболее типичное для этих

- 49. КЛЕТКИ РВСТ По признаку постоянства присутствия в составе РВСТ: оседлые (фиксированные, резидентные) клетки, т.е. образующиеся и

- 50. КЛЕТКИ РВСТ По источникам развития : 1. Клетки линии механоцитов — адвентициальные клетки, фибробласты, фиброциты, адипоциты

- 51. ФИБРОБЛАСТЫ наиболее распространенные и функционально ведущие клетки РВСТ, относящиеся к клеточной линии механоцитов. Функции фибробластов (лишь

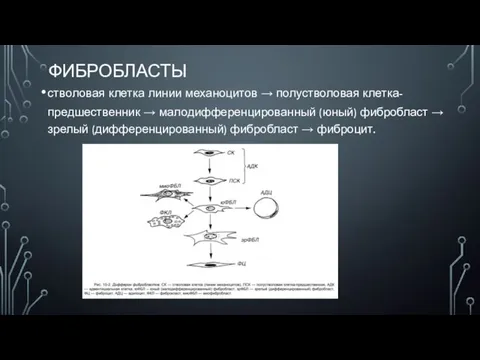

- 52. ФИБРОБЛАСТЫ стволовая клетка линии механоцитов → полустволовая клетка-предшественник → малодифференцированный (юный) фибробласт → зрелый (дифференцированный) фибробласт

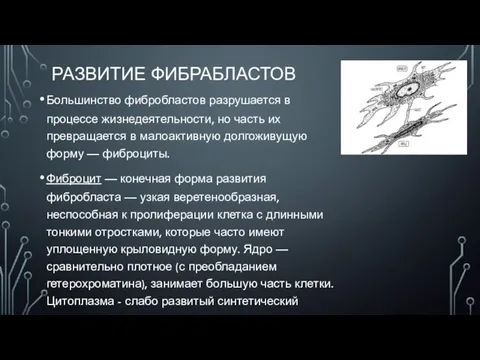

- 53. РАЗВИТИЕ ФИБРОБЛАСТОВ Стволовая клетка линии механоцитов и полустволовые клетки-предшественники, образующиеся из нее в ходе дифференцировки, представляют

- 54. РАЗВИТИЕ ФИБРОБЛАСТОВ Зрелый (дифференцированный) фибробласт — крупная (на пленочных препаратах — более 40-50 мкм в поперечнике)

- 55. ФИБРОБЛАСТЫ Функции заключаются в сбалансированных процессах продукции, перестройки и частичного разрушения межклеточного вещества. Фибробласт обладает подвижностью,

- 56. РАЗВИТИЕ ФИБРАБЛАСТОВ Большинство фибробластов разрушается в процессе жизнедеятельности, но часть их превращается в малоактивную долгоживущую форму

- 57. ФИБРОЦИТЫ Функция этих клеток состоит в регуляции метаболизма и поддержании стабильности межклеточного вещества; синтез его компонентов

- 58. ФИБРОКЛАСТЫ Фиброкласты— клетки, специализированные на функции разрушения межклеточного вещества соединительной ткани, которая резко преобладает над их

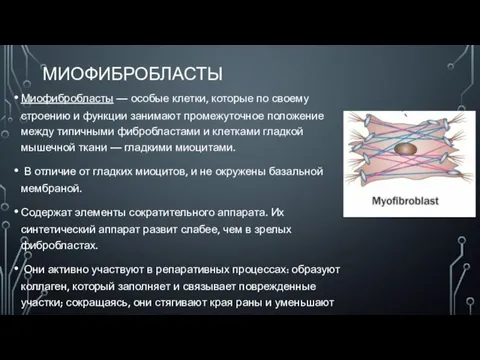

- 59. МИОФИБРОБЛАСТЫ Миофибробласты — особые клетки, которые по своему строению и функции занимают промежуточное положение между типичными

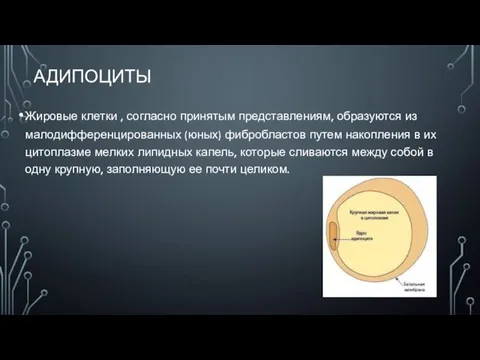

- 60. АДИПОЦИТЫ Жировые клетки , согласно принятым представлениям, образуются из малодифференцированных (юных) фибробластов путем накопления в их

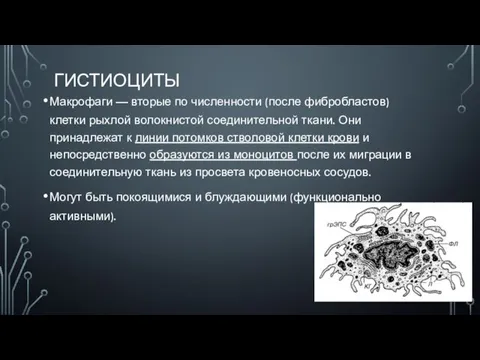

- 61. ГИСТИОЦИТЫ Макрофаги — вторые по численности (после фибробластов) клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Они принадлежат к

- 62. ФУНКЦИИ ГИСТИОЦИТОВ 1. распознавание, поглощение и переваривание поврежденных, зараженных, опухолевых и погибших клеток, компонентов межклеточного вещества,

- 63. ГИСТИОЦИТЫ Покоящиеся гистиоциты имеют вид мелких уплощенных клеток удлиненной или отростчатой формы с четкими контурами, прикрепленных

- 64. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГИСТИОЦИТОВ В РВСТ При активации, происходящей под действием микроорганизмов или их продуктов, а также ряда

- 65. ДЕНДРИТНЫЕ АНТИГЕН-ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ КЛЕТКИ (АПК) К являются постоянными клеточными элементами рыхлой волокнистой соединительной ткани, относящимися к потомкам

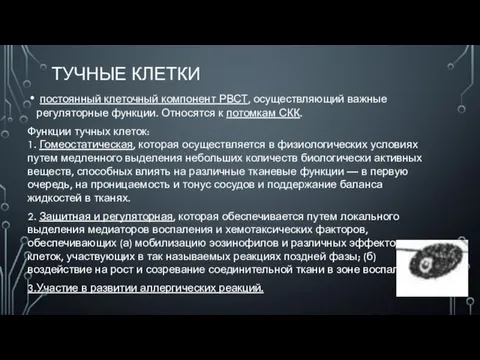

- 66. ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ постоянный клеточный компонент РВСТ, осуществляющий важные регуляторные функции. Относятся к потомкам СКК. Функции тучных

- 67. ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ Тучные клетки располагаются преимущественно около мелких сосудов - периваскулярно, что, вероятно, связано с их

- 68. ТУЧНАЯ КЛЕТКА имеют удлиненную или округлую форму, неровную поверхность с многочисленными тонкими отростками и выростами диаметр

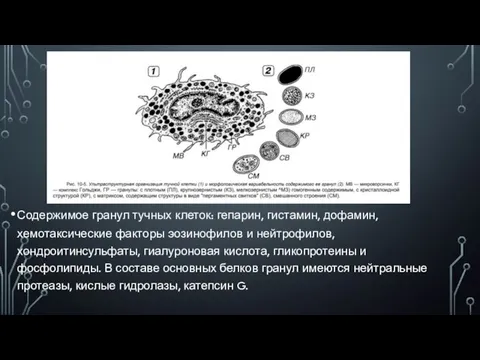

- 69. Содержимое гранул тучных клеток: гепарин, гистамин, дофамин, хемотаксические факторы эозинофилов и нейтрофилов, хондроитинсульфаты, гиалуроновая кислота, гликопротеины

- 70. АКТИВАЦИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК индуцирует синтез и выделение ими эйкозаноидов - производных ненасыщенных жирных кислот (простагландинов, тромбоксана,

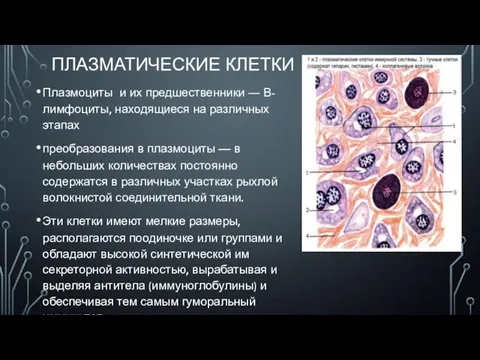

- 71. ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ Плазмоциты и их предшественники ― В-лимфоциты, находящиеся на различных этапах преобразования в плазмоциты —

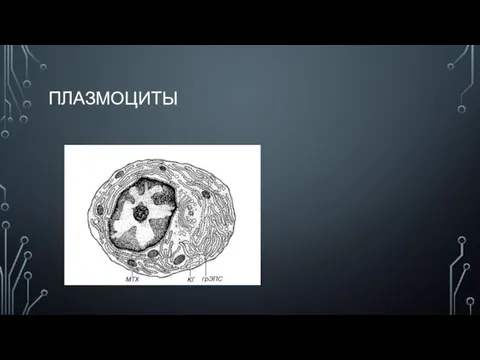

- 72. ПЛАЗМОЦИТЫ

- 73. ПЛАЗМОЦИТЫ Ядро — округлое, расположено эксцентрично, содержит крупные глыбки гетерохроматина, которые располагаются в виде радиальных тяжей

- 74. ЛЕЙКОЦИТЫ Лейкоциты (гранулоциты и агранулоциты) являются нормальными клеточными компонентами рыхлой волокнистой соединительной ткани, в (или через)

- 75. ПИГМЕНТНЫЕ КЛЕТКИ Пигментные клетки человека имеют нейральное происхождение и являются потомками клеток, выселившихся в эмбриональном периоде

- 76. МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО РВСТ состоит из волокон и основного аморфного вещества. Оно является продуктом деятельности клеток этой

- 77. КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА Образованы белками коллагенами Коллагены — семейство родственных белков, являющихся наиболее распространенными белками в межклеточном

- 78. ФУНКЦИИ 1. обеспечение высоких механических свойств соединительной ткани. Чем выше содержание коллагеновых волокон в данной ткани,

- 79. РЕТИКУЛЯРНЫЕ ВОЛОКНА имеют малый диаметр (0.1-2 мкм) и, как правило, формируют тонкие растяжимые трехмерные сети Основная

- 80. ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА в соединительной ткани обычно содержатся в значительно меньшем количестве, чем коллагеновые, за исключением участков,

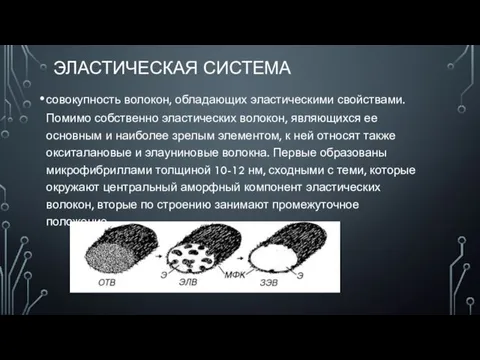

- 81. ЭЛАСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА совокупность волокон, обладающих эластическими свойствами. Помимо собственно эластических волокон, являющихся ее основным и наиболее

- 82. ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА Клетки, вырабатывающие эластические волокна (помимо фибробластов) включают: гладкие миоциты, хондробласты и хондроциты. Микрофибриллы входят

- 83. РВСТ

- 84. ОСНОВНОЕ АМОРФНОЕ ВЕЩЕСТВО заполняет промежутки между волокнистыми компонентами межклеточного вещества и окружает клетки. На молекулярном уровне

- 85. ФУНКЦИИ ПРОТЕОГЛИКАНОВ 1. взаимодействие с молекулами коллагена (связаны с ними с через каждые 60-65 нм) и

- 86. ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ образована теми же компонентами, что и рыхлая волокнистая соединительная ткань, отличаясь от

- 87. ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ неупорядоченным расположением пучков коллагеновых волокон в трех различных плоскостях, которые переплетаются

- 88. ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ содержит толстые пучки коллагеновых волокон, располагающиеся параллельно друг другу (в направлении

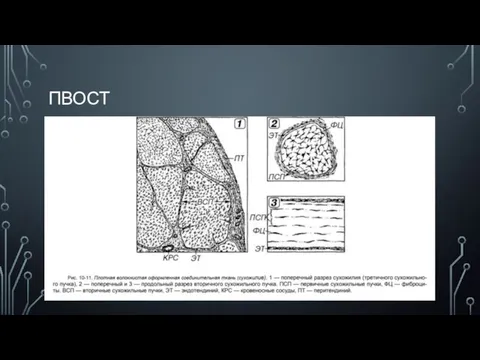

- 89. ПВОСТ

- 90. СУХОЖИЛИЯ Они образованы плотно упакованными параллельными пучками коллагеновых волокон, между которыми располагаются ряды фиброцитов, которые именуют

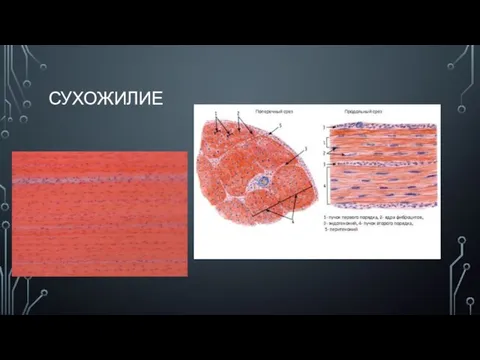

- 91. СУХОЖИЛИЕ

- 92. СУХОЖИЛИЕ КАК ОРГАН включает: (1) компоненты, образованные плотной волокнистой соединительной тканью — пучки коллагеновых волокон различных

- 93. СКЕЛЕТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ Клетки скелетных соединительных тканей представлены элементами трех типов: 1. Клетками с высокой синтетической

- 94. ХРЯЩЕВЫЕ ТКАНИ входят в состав органов дыхательной системы (носа, гортани, трахеи, бронхов), ушной раковины, суставов, межпозвонковых

- 95. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА (1) сравнительно низкий уровень метаболизма; (2) отсутствие сосудов; (3) способность к непрерывному росту; (4)

- 96. ГИСТОГЕНЕЗ ХРЯЩЕВЫХ ТКАНЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ГИАЛИНОВОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ) Образование хондрогенного островка из клеток мезенхимы Клетки мезенхимы

- 97. ГИСТОГЕНЕЗ ХРЯЩЕВЫХ ТКАНЕЙ Рост хрящевой закладки осуществляется двумя механизмами: путем интерстициального роста и аппозиционного роста Интерстициальный

- 98. ГИСТОГЕНЕЗ ХРЯЩЕВЫХ ТКАНЕЙ

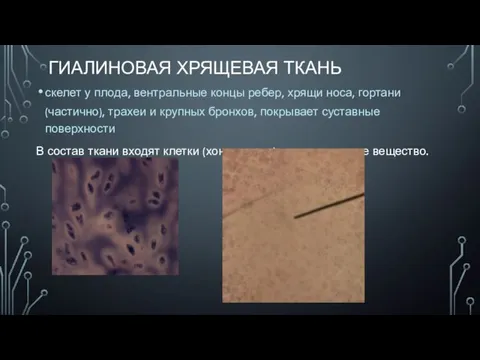

- 99. ГИАЛИНОВАЯ ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ скелет у плода, вентральные концы ребер, хрящи носа, гортани (частично), трахеи и крупных

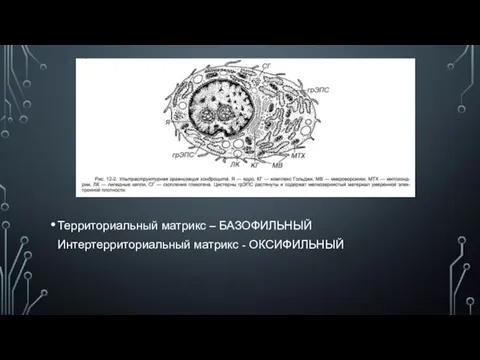

- 100. ХОНДРОЦИТЫ высокоспециализированные клетки, вырабатывающие межклеточное вещество (матрикс) хрящевой ткани овальная или сферическая форма располагаются в лакунах

- 101. Территориальный матрикс – БАЗОФИЛЬНЫЙ Интертерриториальный матрикс - ОКСИФИЛЬНЫЙ

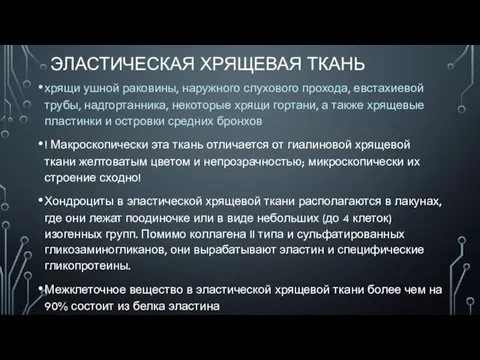

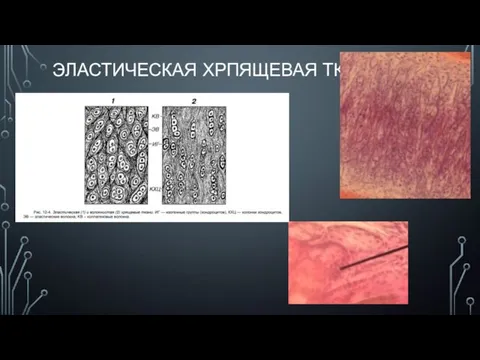

- 102. ЭЛАСТИЧЕСКАЯ ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ хрящи ушной раковины, наружного слухового прохода, евстахиевой трубы, надгортанника, некоторые хрящи гортани, а

- 103. ЭЛАСТИЧЕСКАЯ ХРПЯЩЕВАЯ ТКАНЬ

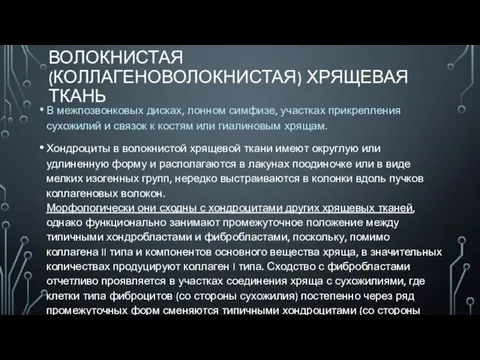

- 104. ВОЛОКНИСТАЯ (КОЛЛАГЕНОВОЛОКНИСТАЯ) ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ В межпозвонковых дисках, лонном симфизе, участках прикрепления сухожилий и связок к костям

- 105. ВОЛОКНИСТАЯ ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ

- 106. ХРЯЩ КАК ОРГАН Строение надхрящницы. В состав надхрящницы входят два слоя: наружный волокнистый и внутренний клеточный

- 108. ЗОНАЛЬНОСТЬ СТРОЕНИЯ ХРЯЩА В хряще (как органе) выявляются два нерезко разграниченные слоя (зоны), в пределах каждого

- 110. Скачать презентацию

Какие явления природы будем наблюдать?

Какие явления природы будем наблюдать? Синоптики в природе

Синоптики в природе Эволюция и нанотехноогии

Эволюция и нанотехноогии Лесные звери. Кроссворд

Лесные звери. Кроссворд Общая характеристика пресмыкающихся

Общая характеристика пресмыкающихся Основные возрастные периоды жизни человека

Основные возрастные периоды жизни человека Офтальмология. Анатомия

Офтальмология. Анатомия Смерчи

Смерчи Система дыхания. Лекция 8

Система дыхания. Лекция 8 Презентация на тему ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА

Презентация на тему ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  Декоративная крыса

Декоративная крыса Эйкозаноиды. Простагландины тромбоксаны лейкотриены

Эйкозаноиды. Простагландины тромбоксаны лейкотриены Бесполое размножение. Вегетативное размножение

Бесполое размножение. Вегетативное размножение Белок Klotho

Белок Klotho Основные типы экологических взаимодействий

Основные типы экологических взаимодействий Галерея. История развития биологии

Галерея. История развития биологии Изменение экспрессии генов серотониновой системы под действием разной хронической нагрузки у крыс

Изменение экспрессии генов серотониновой системы под действием разной хронической нагрузки у крыс Влияние никотина на организм человека. Газообмен в легких и тканях

Влияние никотина на организм человека. Газообмен в легких и тканях Среды жизни. Условия жизни на земле

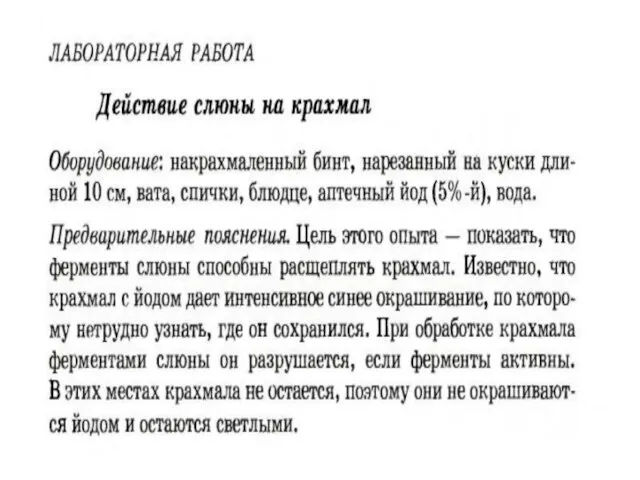

Среды жизни. Условия жизни на земле Лабораторная работа Действие слюны на крахмал

Лабораторная работа Действие слюны на крахмал Порушення функцій скелета та їх профілактика

Порушення функцій скелета та їх профілактика Презентация на тему Мхи, папоротники, хвощи и плауны

Презентация на тему Мхи, папоротники, хвощи и плауны  Домашние питомцы. Шиншилла

Домашние питомцы. Шиншилла Нервная ткань

Нервная ткань Функции нижних конечностей

Функции нижних конечностей Постэмбриональный период развития организмов

Постэмбриональный период развития организмов Презентация на тему Семейства Крестоцветные и Паслёновые растения

Презентация на тему Семейства Крестоцветные и Паслёновые растения  Центр дрессировки Дог-Профи

Центр дрессировки Дог-Профи