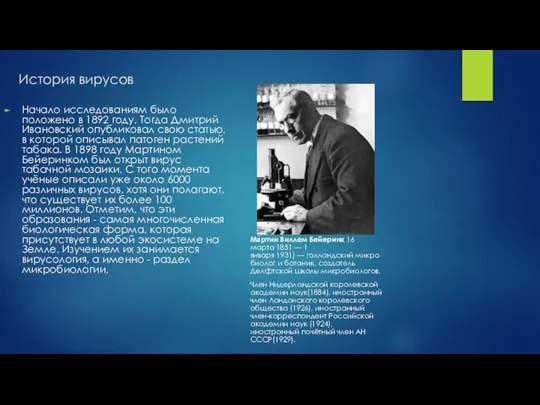

свою статью, в которой описывал патоген растений табака. В 1898 году Мартином Бейеринком был открыт вирус табачной мозаики. С того момента учёные описали уже около 6000 различных вирусов, хотя они полагают, что существует их более 100 миллионов. Отметим, что эти образования - самая многочисленная биологическая форма, которая присутствует в любой экосистеме на Земле. Изучением их занимается вирусология, а именно - раздел микробиологии.

Ма́ртин Виллем Бейеринк 16 марта 1851 — 1 января 1931) — голландский микробиолог и ботаник, создатель Делфтской школы микробиологов.

Член Нидерландской королевской академии наук(1884), иностранный член Лондонского королевского общества (1926), иностранный член-корреспондент Российской академии наук (1924), иностранный почётный член АН СССР(1929).

Фотосинтез

Фотосинтез Процессы в живой природе. 6 кл

Процессы в живой природе. 6 кл Презентация на тему Класс Паукообразные. Строение и жизнедеятельность (7 класс)

Презентация на тему Класс Паукообразные. Строение и жизнедеятельность (7 класс)  Пищеварительная система

Пищеварительная система Озвученные животные

Озвученные животные Дикие животные

Дикие животные Строение и функции головного мозга

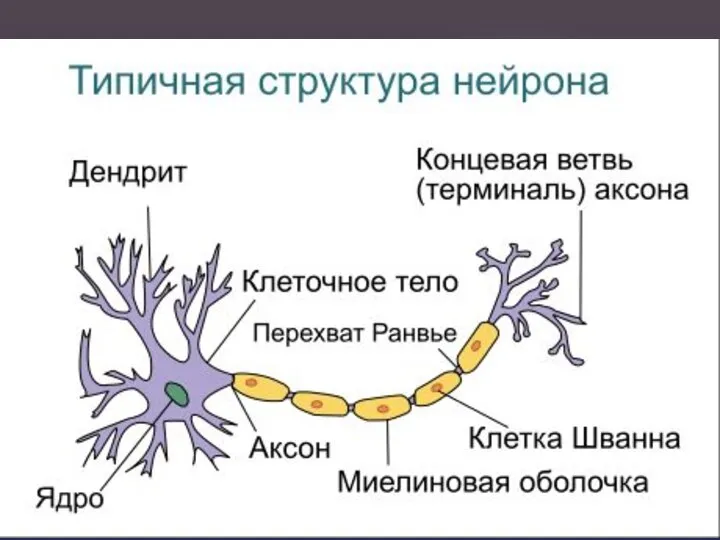

Строение и функции головного мозга Структура нейрона. Нейроглия

Структура нейрона. Нейроглия Бродіння. Види бродіння

Бродіння. Види бродіння Методы биоэкологии

Методы биоэкологии gista_Serdtse

gista_Serdtse Ультразвук в природе

Ультразвук в природе Соцветия. Схемы соцветий

Соцветия. Схемы соцветий Йод, Кальций, Витамин А и Витамин К в жизни человека

Йод, Кальций, Витамин А и Витамин К в жизни человека Голонасінні

Голонасінні Викторина Занимательные загадки биологии

Викторина Занимательные загадки биологии Узоры на крыльях

Узоры на крыльях Кровообращение. Урок-обобщение

Кровообращение. Урок-обобщение Гидробиология. Актуальная тематика исследовательских работ учащихся

Гидробиология. Актуальная тематика исследовательских работ учащихся Строение, основные типы и группы мышц

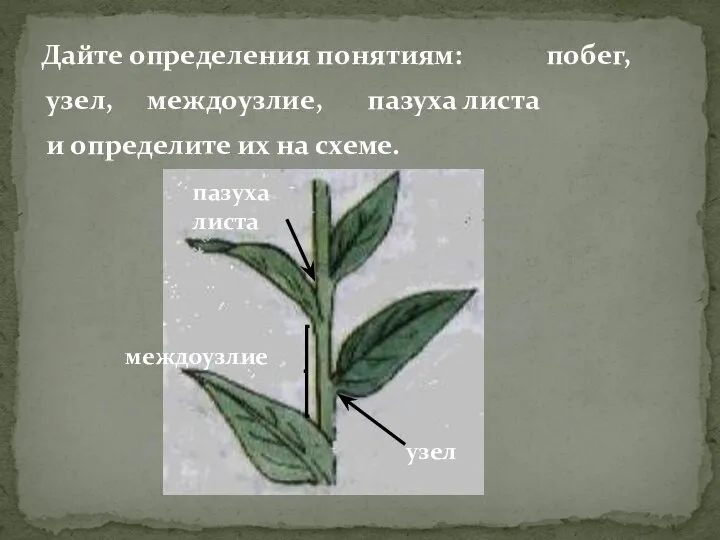

Строение, основные типы и группы мышц Лист — часть побега, внешнее и внутреннее строение листа. 7 класс

Лист — часть побега, внешнее и внутреннее строение листа. 7 класс Ландыш майский

Ландыш майский Введение. Биохимия

Введение. Биохимия Животные Саратовской области

Животные Саратовской области Теория панспермии

Теория панспермии Презентация на тему РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Презентация на тему РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ  Оборотни в мембранах

Оборотни в мембранах Дыхание и обмен веществ у растений

Дыхание и обмен веществ у растений