Слайд 4Олимпиадинское месторождение

Все известные в районе золоторудные месторождения и проявления, как и рудные

тела самого Олимпиадинского месторождения, приурочены к одному продуктивному горизонту карбонатных и кремнисто-карбонатных пород мраморизованных известняков.

Продуктивный горизонт является маркирующим за счет своей светлой окраски и залегает между перекрывающими черными и темно-серыми кварц-графитистыми сланцами и подстилающими серыми кварц-слюдистыми и слюдисто-кварц-карбонатными сланцами.

Рудное поле, в пределах которого расположено Олимпиадинское месторождение сложено пестрыми по составу терригенно-карбонатными, в т.ч. углеродсодержащими породами. Месторождение относится к золото-сульфидному геолого-промышленному типу с легкообагатимыми окисленными рудами и упорными первичными рудами.

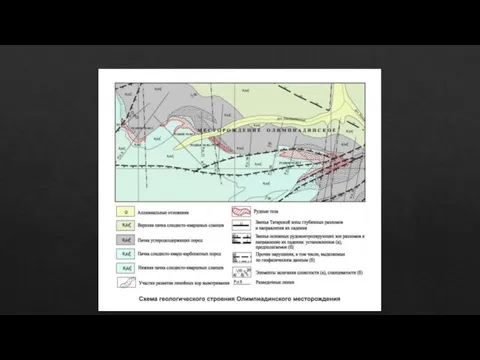

Слайд 5В районе месторождения в геологическом строении принимают участие осадочно-метаморфические породы, относимые к

кординской и горбилокской свитам нижней части разреза верхнепротерозойской сухопитской серии; их прорывают протерозойские гранито-гнейсы Тейского и гранитоиды Татарско-Аяхтинского интрузивных комплексов.

Непосредственно на площади месторождения развиты метаморфизованные осадочные отложения, относимые к среднекординской подсвите и представленные кварц-слюдистыми, кварц-карбонатно-слюдистыми и кварц-графитистыми сланцами с прослоями кварцитов и мраморизованных известняков, образующими складки, осложненные разрывными нарушениями незначительной амплитуды.

Все известные в районе золоторудные месторождения и проявления, как и рудные тела самого Олимпиадинского месторождения, приурочены к одному продуктивному горизонту карбонатных и кремнисто-карбонатных пород /мраморизованных известняков/. Продуктивный горизонт является маркирующим за счет своей светлой окраски и залегает между перекрывающими черными и темно-серыми кварц-графитистыми сланцами и подстилающими серыми кварц-слюдистыми и слюдисто-кварц-карбонатными сланцами.

Слайд 6Олимпиадинское золоторудное месторождение принадлежит к золото-сульфидному мышьяксодержащему прожилково-вкрапленному /в терригенных породах/ типу.

С поверхности на месторождении широко развиты окисленные руды /золотоносные коры выветривания

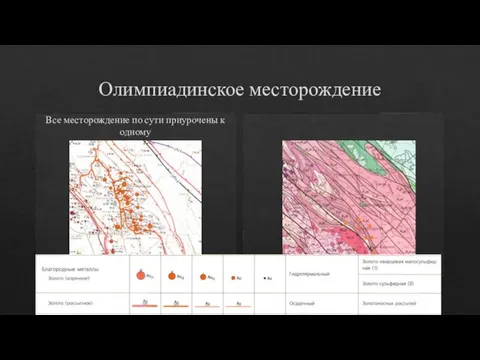

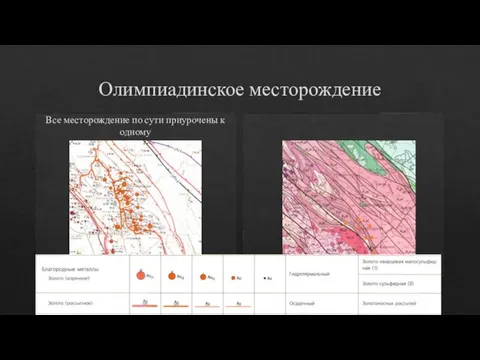

Слайд 8Олимпиадинское месторождение

Все месторождение по сути приурочены к одному

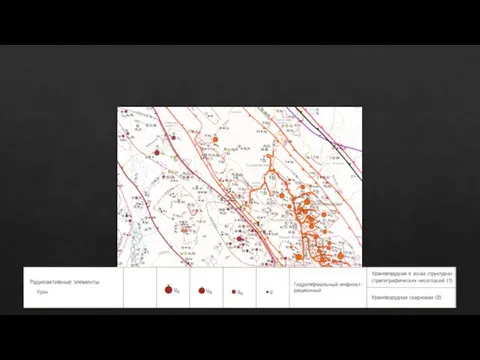

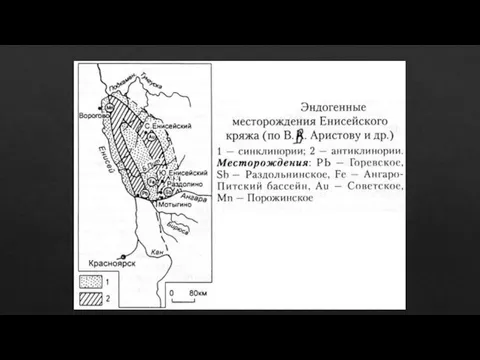

Слайд 9Урановое месторождение

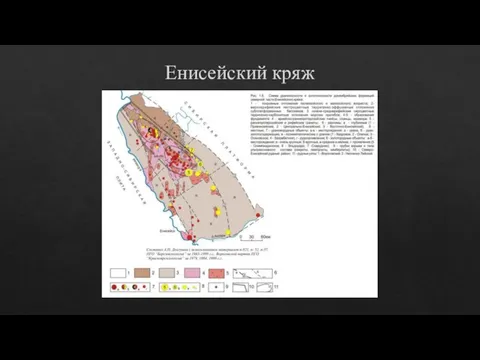

Все известные к настоящему времени урановорудные объекты локализуются в пределах складчатых

структур Енисейского кряжа, где выявлено три месторождения, 14 проявлений и 10 пунктов минерализации. Большинство из них группируются в двух урановорудных узлах — Кутукас-Вороговском и Уволжском.

Урановое и золото-урановое оруденение в березитах, гумбеитах и гидрослюдисто-карбонатных метасоматитах зон дробления представлено непромышленными месторождениями Кедровое, Оленье, Осиновское, проявлениями Кутукасской зоны, проявлениями Полярное , Марсаловское, Ногатинское, Вексельное , Восточное, Индольское . Локализуются они в двух районах — в пределах Вороговского прогиба и его обрамления и в обрамлении Уволжского грабена.

Слайд 13Железо

Железные руды принадлежат к следующим рудным формациям:

магномагнетитовая или магнезиоферитовая;

скарновая и

гидротермальная, связанные с толеит-базальтовой формацией Сибирской платформы и развитая практически только в пределах последней;

формация железистых кварцитов;

кремнисто-гематит-магнетитовая и магнетитовая скарновая, связанные с докембрийскими гранитоидами.

Последние три формации развиты в пределах Енисейского кряжа. Также в пределах Енисейского кряжа развита сидеритовая железорудная формация, не образующая в регионе промышленных скоплений. Магнетитовые и гематит-магнетитовые руды имеют гидротермально-метасоматическое, меньше магматическое происхождение.

Руды формации железистых кварцитов (магнетитовых) генетически относятся к осадочно-метаморфогенным. Сидеритовые и лимонитовые руды формируют осадочные залежи.

Слайд 14Описываемая площадь располагает значительными запасами и ресурсами железных руд следующих типов: осадочно-метаморфогенного

кремнисто-гематитовых, гидротермально-метасоматического скарновомагнетитовых, метаморфогенного железистых кварцитов, скарновых магнезиоферритового, а также осадочного бурожелезняковых и сидеритовых.

Несмотря на это, объектов промышленной значимости на описываемой территории не выявлено. На сегодняшний день не получила окончательного решения проблема, весьма благоприятных по условиям эксплуатации, огромных запасов гематитовых руд Ангаро-Питского железорудного бассейна.

На западном крыле Ангаро-Питского прогиба разведаны месторождения: Нижне-Ангарское, Удоронгское , Ишимбинское, Видимогорское и выявлено несколько перспективных проявлений. Рудовмещающими являются отложения нижнеангарской свиты верхнего рифея алевро-песчано-гравелитового состава с редкими прослоями глинистых сланцев и карбонатов.

К подошве свиты повсеместно приурочен горизонт мощностью до 130 м, содержащий рудные пласты (1–20 м), состоящие из гальки, пизолитов, бобовин, бесформенных стяжений преимущественно гематита, сцементированных также гематитом и лептохлоритом. Валовое содержание железа в рудах 20–25 % и до 57 %.

Слайд 15Марганец

Марганцевое оруденение площади представлено в основном двумя типами: вулканогенно-осадочным и гипергенными рудами

зон окисления, имеющими практическое значение. В незначительных масштабах проявлены гидротермально-метасоматический и осадочный типы оруденения.

Вулканогенно-осадочный (осадочно-метаморфогенный по Е. К. Ковригиной) тип марганцевого оруденения и совмещенный с ним гипергенный кор выветривания известны в Ачинском рудном районе Аргинского поднятия Алтае-Саянской складчатой области и представлены средним по масштабам оруденения месторождением Мазульское (VI-1-20), первичные 240 руды которого локализованы среди отложений мазульской свиты нижнего(?) кембрия вблизи контакта ее с мраморизованными известняками гарьской свиты венда–нижнего кембрия(?).

Мазульская свита сложена кремнистыми сланцами, кварцитами и вулканитами основного состава. Первичные карбонатные марганцеворудные тела здесь имеют сложное строение и тяготеют к антиклинальным перегибам, залегая согласно с вмещающими породами. Форма рудных тел (восемь тел) линзовидная и гнездообразная, размеры их в плане от 100 × 130 до 220–240 м при мощности от 2 до 60 м, падение рудных тел крутое на юго-восток и северо-запад. Первичные руды сложены родохрозитом, железистым родохрозитом и сидеритом. В результате гипергенного окисления до глубины 59–60 м первичные руды превращены в окисленные — в агрегат псиломелана, пиролюзита, магнетита, лимонита, вернадита (манганита), мазулита, минералов типа неотекита, гизингерита, которые и являлись объектом эксплуатации месторождения

Слайд 17Никель, кобальт

Перспективы кобальт-никелевого оруденения на Енисейском кряже традиционно связываются с гипербазитами сурнихинского

комплекса раннего–среднего рифея. Известная кобальт-никелевая минерализация, как правило, сопровождается медной и хромитовой, предполагается также платиноидная.

С дифференцированными интрузиями, в основном кузьмовского комплекса раннего триаса, связана кобальт-медно-никелевая минерализация.

Слайд 18Олово, вольфрам

Проявление приурочено к экзоконтакту Тырадинского гранитоидного массива с мраморизованными породами раннего

докембрия. Мощность зоны скарнов в контакте с гранитоидами варьирует от 0,5 до 10 м. Прослежены они по простиранию на расстоянии более 3 км, по падению — до 350 м. Метасоматоз включает четыре стадии минералообразования, в т. ч. и основную рудогенерирующую — грейзенизацию (неравномерно-прожилковое окварцевание, флюоритизация и мусковитизация).

Слайд 19Алюминий

Все известные проявления алюминиевого сырья рассматриваемой территории принадлежат к бокситоносным формациям, сформировавшимся

в условиях развития процессов гипергенеза.

Последние включают формирование латеритных кор выветривания, их размыв, перенос и отложение каолинового и гидрослюдистого материала. Формирование кор выветривания завершилось в олигоцене.

Последующие процессы продолжаются и в настоящее время. Все проявления бокситов, включая и аллювиальный разнос галек бокситов, располагаются в пределах Бахтинско-Чадобецкой зоны, занимающей обширную часть юга Сибирской платформы, а также северную и восточную периферию Енисейского кряжа. В настоящее время известные проявления бокситов приурочены к небольшим разрозненным эрозионно-аккумулятивным понижениям и котловинам.

Слайд 20Характеризуемая площадь обладает значительными ресурсами алюминиевого сырья, представленного бокситами и нефелиновыми породами,

но промышленного значения объектов к настоящему времени не выявлено.

На изучаемой территории широко распространен осадочный генетический тип мезо-кайнозойской (от апта до палеоцена) бокситоносной формации. На Енисейском кряже по геологическому строению и условиям залегания бокситоносных отложений выделяются несколько типов месторождений:

1) переотложенные карстово-котловинные в карсте на карбонатных породах;

2) переотложенные контактово-котловинного характера (часто тектонического контакта) алюмосиликатных и карбонатных пород;

3)первично-осадочные котловинные, сформировавшиеся в замкнутых бассейнах на склонах котловин. На Енисейском кряже месторождения последнего типа практически уничтожены эрозией.

Слайд 21Мышьяк, сурьма

Промышленно значимые сурьмяно-мышьяковые объекты в северной части Енисейского кряжа неизвестны.

Комплексные

золото-сурьмяные месторождения, относящиеся к сурьмосодержащей золото-сульфидной и золото-антимонит-кварцевой рудным формациям располагаются южнее — в пределах листа О-46.

Проявления, пункты минерализации и вторичные ореолы рассеяния сурьмы и мышьяка известны на Енисейском кряже в пределах листов P-46-XXXII, XXXIII [74]. Большинство из них локализовано в бассейнах верхнего течения рек Тиса и Гаревка, что дало основание ряду исследователей выделять Тис-Гаревский потенциально рудный узел [191]. Считаем, что выделение даже потенциального рудного узла при отсутствии прогнозируемого месторождения вряд ли целесообразно.

Слайд 22Свинец, цинк

Описываемая площадь обладает значительными запасами и ресурсами свинцово-цинковых руд, основная масса

которых сосредоточена в Ангарском рудном районе Заангарской части Енисейского кряжа и лишь незначительная часть, в виде проявлений, известна в центральных районах Енисейского кряжа и на Аргинском поднятии Алтае-Саянской складчатой области.

Большинство месторождений и проявлений площади относятся к свинцово-цинковой формации гидротермально-метасоматического генезиса и в меньшей мере проявлена полиметаллическая формация минерализованных зон дробления гидротермального генезиса и сульфидизированных кварцевых и кварц-карбонатных жил.

Оруденение первого типа занимает ведущее значение и локализуется на Енисейском кряже в пределах Тенегинско-Горевской минерагенической зоны, а в пределах последней в 10 установленных и прогнозируемых рудных узлах, девять из которых (за исключением Тенегинского) образуют Ангарский рудный район.

Слайд 23Оруденение Ангарского рудного района принадлежит к трем главным рудным формациям: свинцово-цинковой в

кремнисто-карбонатных породах — атасуйский геолого-промышленный тип (Горевский, Блохинский, Долгинский рудные узлы);

свинцово-цинковой в карбонатных (рифогенных) породах — миргалимсайский геолого-промышленный тип (Меркурихо-Морянихинский, Петрищевский рудные узлы) и колчеданно-полиметаллической в углеродистых породах — филизчайский геолого-промышленный тип (Верхнерудиковско-Рассохинский, Рудиковский, Пихтово-Дуаглинский рудные узлы).

В меньшей степени проявлена рудная формация минерализованных зон дробления (Предсъездовский прогнозируемый рудный узел). Практически на всех объектах оруденения рудного района широко развита не имеющая промышленного значения свинцово-цинковая формация зон окисления.

Слайд 25Медь.

Медная минерализация чрезвычайно широко проявлена на рассматриваемой территории, однако вслед за Е.

К. Ковригиной [74] мы констатируем, что ни одного сколько-нибудь значительного меднорудного объекта с кондиционными содержаниями этого металла не выявлено и вряд ли может быть обнаружено.

Класс известных здесь медных объектов — мелкие проявления и пункты минерализации. Последние резко преобладают.

Представлены следующие генетические типы: — стратиформные проявления меди первично-осадочного генезиса в вендских, кембрийских и ордовикских отложениях; — гидротермальные проявления меди, связанные с скарнами в контакте с гранитоидными интрузиями гурахтинского (татарско-аяхтинского?) комплекса позднего рифея; гидротермальные медноколчаданные, связанные с серпентинитами сурнихинского комплекса раннего–среднего рифея; — магматические проявления, связанные с дифференцированными раннетриасовыми интрузиями кузьмовского комплекса.

Осадочные и магматические проявления отмечены практически по всей территории листа P-46, гидротермальные — только в пределах Енисейского кряжа.

Слайд 26РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Слайд 27Бериллий

Бериллиевая минерализация известна на Енисейском кряже как в Заангарской, так и в

Ангаро-Канской его частях и приурочена к зонам интенсивного, преимущественно позднерифейского, гранитного магматизма. Практически значимых объектов бериллиевого оруденения не выявлено, известно лишь более десятка проявлений и пунктов минерализации, не учитывая бериллоносные мусковитовые отработанные месторождения Кондаковское (IV-5-1) и Баргинское (VI-5-52). Бериллиевое оруденение преимущественно связано с пегматитами.

Слайд 28Ниобий

Территория данного листа располагает значительными запасами и ресурсами ниобиевых руд, выявленных в

пределах Енисейской минерагенической провинции, но к промышленному освоению подготовлены лишь небольшие запасы «зернистых» руд Татарского месторождения.

На Енисейском кряже выделяются два основных формационных типа ниобиевого оруденения: редкоземельно-редкометалльный, карбонатитовый и пегматитовый. С первым из них пространственно совмещен тип остаточных кор выветривания, имеющий промышленное значение, представленный Татарским комплексным вермикулит-апатит-ниобиевым месторождением (II-4-24).

Месторождение расположено в верховьях р. Татарка, в 3–5 км западнее Татарского гранитоидного массива и контролируется Татарской тектонической зоной глубинного разлома. Приурочено к формации приразломных щелочных метасоматитов и карбонатитов (бывший пенченгинский комплекс), контролирующихся зоной Панимбинско Мурожнинского разрывного нарушения — ветви Татарского глубинного разлома.

Татарская карбонатитовая зона образует субмеридиональную полосу сложного внутреннего строения протяженностью около 25 км при ширине 2–3 км среди мраморов, кристаллических сланцев и амфиболитов панимбинской толщи нижнего рифея, в западном экзоконтакте Татарского гранитоидного массива.

Слайд 30Присаянское складчатое сооружение

Слайд 32Каменный уголь

10 месторождений и 24 проявления каменного угля локализованы в южной, наиболее

углубленной части Иркутского угольного бассейна. Они входят в состав юрской угленосной формации, заполняющей Присаяно-Прибайкальскую зону присводовых впадин.

Рабочие пласты угля (более 1 м) ограниченно распространены и, как правило, залегают в отложениях среднечеремховской подсвиты, сложенной ритмично переслаивающейся толщей песчаников, аргиллитов, алевролитов.

В пределах этой подсвиты сосредоточены все известные месторождения каменного угля.

В прогнутых частях бассейна, локальных впадинах (самая крупная из них – Новометелкинская – 20×70 км) представлены наиболее полные разрезы угленосных отложений, насыщенные многочисленными угольными пластами, неравномерно распределенными по разрезу.

Количество выдержанных рабочих пластов, одновременно присутствующих в разрезе, колеблется от 1–2 до 17 (Новометелкинские месторождения – IV-6-14, 16, 17). Основные рабочие пласты угля нередко расщепляются на отдельные самостоятельные. Средняя суммарная мощность пластов угля по отдельным месторождениям 2,0–4,6 м

Слайд 33Каменные угли относятся к группе гумолитов, классу гелиолитов, в меньшем количестве присутствуют

угли группы сапрогумолитов и в ничтожно малом количестве присутствуют сапропелиты.

Слайд 35Железо

На территории известно 45 проявлений железа следующих формаций: магнезиоферритовой (магномагнетитовой), железистых кварцитов,

кремнисто-гематит-магнетитовой, железорудной скарновой, железомарганцевых кор выветривания, бурожелезняковой, сидеритовой, железорудной амфиболит-гнейсовой (эклогитовой).

Большая часть объектов принадлежит к формациям железистых кварцитов и железомарганцевых кор выветривания. Наиболее значительным ресурсным потенциалом обладают проявления формации железистых кварцитов (гематит-магнетитовые кварциты).

Слайд 36По генезису выделяются четыре типа железорудной минерализации: метаморфический, скарновый, осадочный и вулканогенно-осадочный.

В основном оруденение относится к метаморфическому и скарновому генетическим типам. Оруднение метаморфического типа развито в пределах Шарыжалгайского выступа фундамента Сибирской платформы.

Шарыжалгайская железорудная минерагеническая зона на территории листа M-48 представлена Байкальским (I-2-2) непромышленным месторождением и рядом предварительно оцененных проявлений: Бильчирским (I-1-1), Хундейгольским (I-1-2), Самсалтинским (I-1-3), Пушным (I-1-6), Шаражалгинским (I-2-1), Горелым (I-2-3). Железорудная минерализация этой минерагенической зоны однотипна и представляет собой типичные железисто-кремнистые образования (железистые кварциты), метаморфизованные в руды, со специфическим минеральным составом: кварц, магнетит и гиперстен.

Слайд 37Марганец

На территории листа известно три месторождения и 37 проявлений марганцевых руд

следующих рудных формаций: марганценосных и железо-марганценосных кор выветривания, марганценосной гондитовой, марганценосной кремнисто-карбонатной и карбонатной, марганценосной терригенной.

Принадлежность ряда объектов к определённому формационному типу достаточно условна.

Слайд 38Месторождения и проявления марганценосных и железо-марганценосных кор выветривания. Месторождения (Николаевское, Шунгулежское) и

26 проявлений этого формационного типа выявлены и в различной степени изучены на территории Присаянского прогиба.

Все они связаны с мелпалеогеновыми(?) остаточно-инфильтрационными корами выветривания, развитыми над обогащёнными марганцем и железом верхнерифейскими карбонатно-терригенными (возможно с туфогенной компонентой) отложениями тагульской (частично – шангулежской) свит.

Месторождение Николаевское (III-3-8) расположено в предгорьях Восточного Саяна, на водоразделе рек Уда и Бирюса, в 60 км южнее г. Нижнеудинск, с которым связано автодорогой. Месторождение было открыто в 60-х годах при проведении ГСР-50 [421] и в последующем, в 1992–1997 гг., было вовлечено в геологоразведочные работы, завершившиеся подсчётом запасов, которые были апробированы ТКЗ по Иркутской области и учтены Госбалансом по состоянию на 1.01.1998 г. (протокол ТКЗ № 71 от 3.04.1997). Месторождение представлено двумя сближенными участками – Николаевским и Рудным (III-3-3).

Слайд 39Титан

На описываемой территории выявлены три месторождения и ряд проявлений титаномагматического типа ильменит-титаномагнетитовых

и титаномагнетитовых руд.

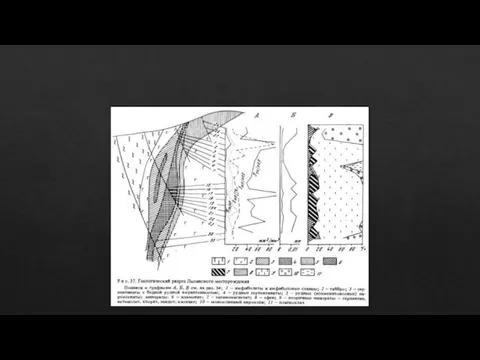

Наиболее изучены месторождения ильменит-титаномагнетитовых и ильменитовых руд Лысанского рудного узла Восточного Саяна.

Все они пространственно и генетически связаны с дифференцированными интрузиями габбро-пироксенитового лысанского комплекса верхнего рифея и располагаются среди отложений бахтинской свиты (R3) в зоне ВосточноCаянского глубинного разлома.

Рудоносные массивы Лысанского рудного узла образуют две полосы, при этом руды с промышленными содержаниями полезных компонентов сосредоточены в массивах Северной полосы (Россыпь, Пирамида, Кедранский и др.). Руды массивов Южной полосы (Сисимский, Компас, Большой Лысан и др.) характеризуются низкими содержаниями двуокиси титана, не достигающими промышленных [189, 216].

Слайд 40На территории листа известно среднее по запасам месторождение (Тулунское) и значительное количество

проявлений (21 объект) титана различных формационных, геолого-промышленных типов. Наибольшим ресурсным потенциалом характеризуются объекты, относящиеся к формации древних титаноносных россыпей и к ранее рассмотренной титаномагнетитовой формации; проявлены также формации титановая рутиловая амфиболит-эклогитовая и современных титаноносных россыпей.

Наиболее крупным и изученным является месторождение Тулунское (II-5-14) [431], расположенное в непосредственной близости от г. Тулун и представленное ильменитоносными россыпями участков: Козаково, Болюшкинского, Азейского, Тулунского, (Ангаройского), Мугунского 321 (Иргейского) на площади около 280 км2 . В контуре каждого из участков по результатам буровых работ и опробования выделяется до пяти «элементарных россыпей» шириной до 1 км и протяжённостью 2,5–5,0 км

Слайд 43Свинец, цинк

Описываемая площадь обладает многочисленными месторождениями и проявлениями свинца и цинка, но

практическое значение имеют лишь немногие. Большое их количество выявлено в Кузнецком Алатау, Восточном Саяне и на северо-востоке Тувы.

Ведущими являются колчеданно-полиметаллические вулканогенно-гидротермальные, свинцово-цинковые контактово-метасоматического генезиса и стратиформные в карбонатных породах.

Практическое значение может представлять колчеданно-полиметаллический тип оруденения, в меньшей мере стратиформный. Другие типы, где свинец и цинк являются сопутствующими, мало перспективны.

Слайд 44На территории листа известно месторождение (Ергожу – рассматривается ниже, в самостоятельном разделе)

и многочисленные проявления свинцово-цинковых руд различных формационных, геолого-промышленных, минеральных типов; рудные формации: свинцово-цинковая скарновая, свинцово-цинковая жильная, свинцово-цинковая стратиформная, полиметаллическая колчеданная, свинцово-цинковая серебросодержащая, золото-полиметаллическая.

Преобладающая их часть расположена в зонах средне-верхнепалеозойской тектоно-магматической активизации региона, представлена оруденением скарнового и жильного типов.

Слайд 45Литий, цезий, рубидий, тантал, ниобий.

На территории листа разведаны и учтены Государственным балансом

запасы комплексных существенно литиевых руд формации редкометалльных пегматитов месторождений: крупного – Урикского (VI‑6‑8) и среднего – Белореченского (V‑6‑36).

Кроме того, утверждены запасы и ресурсы лития как попутного компонента в комплексных Ta-Li-Sn-Cs-Be рудах пегматитового типа в месторождениях и проявлениях Восточно-Саянского пегматитового пояса (крупные комплексные месторождения Гольцовое (V‑6‑24), Вишняковское (II‑2‑24) и в щелочных апогранитах огнитского комплекса (среднее – Зашихинское (IV‑3‑26). На рассматриваемой площади также известно девять комплексных проявлений различных формационных типов, в которых литий является одним из ведущих компонентов.

Формация литиевых пегматитов. Наиболее крупным месторождением существенно литиевых руд этой формации на территории листа N-47 является Урикское (VI‑6‑8), расположенное в 120 км от г. Черемхово, с которым связано автомобильной дорогой, находится в Урикско-Ийском грабене на его крайнем юго-восточном фланге.

Слайд 46Месторождения и проявления тантала представлены рудными формациями редкометалльных пегматитов, редкометалльной апогранитовой, редкоземельно-редкометалльной

в щелочных метасоматитах, редкоземельной редкометалльной карбонатитовой. Формация редкометалльных пегматитов. Наиболее крупными и перспективными месторождениями являются Вишняковское (II‑2‑24) и Гольцовое (V‑6‑24).

Цезий и рубидий являются попутными ценными компонентами комплексных редкометалльных руд Гольцового и Вишняковского месторождений пегматитового типа. Наиболее масштабное – Гольцовое месторождение, руды которого по содержанию этих компонентов и их ресурсам являются лучшими в России. Максимальными содержаниями цезия и рубидия характеризуются сподумен-микроклин-альбитовые пегматиты с поллуцитом и монтебразитом (Cs2O – 0,2–0,8%, Rb2O – 0,2–0,3%); в пегматитах других минеральных типов их содержания составляют: Cs2O – 0,03–0,1%, Rb2O – до 0,1%.

Слайд 47Уран

На рассматриваемой территории известно 14 месторождений урана (в настоящее время не разрабатываемых)

и значительное число проявлений как эндогенного, так и экзогенного генезиса [237].

В группе эндогенного оруденения выделяются формации: урановая и молибден-урановая в зонах кислотного выщелачивания в вулканических полях; урановая в минерализованных зонах дробления; урановая в скарнах; урановая и ураноносная торий-редкоземельная в пегматоидных гранитах, пегматитах и кварц-полевошпатовых метасоматитах.

Урановая и молибден-урановая формация в зонах кислотного выщелачивания в вулканических полях рассматривается как промышленно перспективная формация. Она включает месторождения Кемчуг (I-2-7), Рассохинское (I-3-26), Солонечное (II-3-1), а также ряд проявлений. Подавляющее большинство объектов сосредоточено в Дербинской вулканогенной структуре (Рассохинский рудный узел).

Слайд 48На территории листа N-47 известно три малых месторождения и 49 проявлений, относящихся

к девяти формациям:

1) урановой в минерализованных зонах дробления,

2) урановой в зонах несогласия,

3) урановой гумбеитовой,

4) урановорудной в пегматитах,

5) урановой березитовой,

6) урановой в углеродистых сланцах,

7) фосфор-урановой,

8) урановой редкометалльной в щелочных метасоматитах и пегматитах,

9) ураноносных кор выветривания.

Все основные параметры месторождений и проявлений этих формаций охарактеризованы в БД. Ниже приводятся описания наиболее типичных представителей каждого формационного типа. Промышленно продуктивными являются урановые формации в минерализованных зонах дробления и в зонах несогласия.

Слайд 49Редкие земли, циркон, тантал, ниобий, уран.

На территории листа расположены крупные комплексные месторождения

редкоземельно-редкометалльной карбонатитовой формации: Белозиминское, Большетагнинское, Среднезиминское, а также месторождения и проявления комплексных тантал-ниобиевых руд формации редкометалльных пегматитов, редкоземельно-редкометалльной в щелочных метасоматитах, редкометалльной апогранитовой, нефелин-тантал-ниобиевой, уран-редкометалльной.

Перспективы территории листа N-47 на редкие земли, цирконий и гафний определяются наличием месторождений и проявлений комплексных редкоземельных–редкометалльных руд, связанных с массивами ультраосновных щелочных пород и карбонатитов (редкометалльно-редкоземельная карбонатитовая формация) и с массивами редкометалльно-редкоземельных апогранитов.

Известны также проявления редких земель в связи с пегматитами, чарнокитоидами, щелочными метасоматитами, нефелиновыми сиенитами, стратиформные и незначительные по размерам аллювиальные россыпи ксенотима, монацита, циркона.

Несмотря на крупные запасы и значительные содержания редких земель в месторождениях и проявлениях карбонатитового типа, более перспективными представляются проявления редкоземельно-редкометалльной апогранитовой формации. В отличие от редкоземельного оруденения карбонатитовой формации, их характеризует принадлежность руд к наиболее дефицитному – иттриевоземельному (или промежуточному) типу (Y – 60–80% от ΣTR). Все они локализованы в зонах средне-позднепалеозойской тектоно-магматической активизации и приурочены, как правило, к крупным межблоковым и внутриблоковым разломам.

Слайд 50Наиболее известным месторождением этого типа является Арысканское (IV‑1‑41), расположенное в Кызыр-Кизирской СФЗ,

на территории Тоджинского района Республики Тыва, в экономически неосвоенном районе.

Оруденение представлено рибекитовыми альбититами, кварц-альбитовыми и кварц-альбит-микроклиновыми метасоматитами апикальной части куполовидного тела щелочных сиенитов и гранитов арысканского комплекса раннетриасового возраста, прорывающего габбро-диориты ольховского комплекса (средний кембрий).

Зона альбититов, кварцевых альбититов, кварц-альбит-микроклиновых метасоматитов, являющаяся рудным телом, по морфологии представляет собой уплощённо-куполовидную залежь с параметрами 200–375×70–100 м. Общие сведения и характеристика редкометалльных руд Арысканского месторождения приведены в табл. 5 [152]. Запасы руды С1 отнесены к забалансовым.

Слайд 51Серебро

. Серебро на территории листа представляют 16 проявлений в составе трех формаций:

золото-серебряной, свинцово-серебряной, сереброникель-кобальтовой. Кроме того, серебро в промышленных концентрациях присутствует в рудах золоторудных проявлений и месторождений, где оно также получило количественную и качественную оценку.

Золото-серебряная формация наиболее распространена на площади листа и включает проявления: Тувинское (IV‑2‑35), Биче-Ашкасок (IV‑2‑36), Левый борт р. Урик (VI‑6‑2), Правый борт Дээдэ-Борто (VI‑6‑3), Кл. Заманчивый (VI‑6‑7), Левобережье р. Даялык (VI‑6‑37), Сентябрьское (VI‑6‑64), Левый приток р. Урик (VI‑5‑68), Верховье р. Барун-Холбо (VI‑5‑73), Правый борт р. Хойто-Гарган (VI‑5‑75), Сумсу-Гол (VI‑5‑77), р. Барун-Гол (VI‑6‑113).

Колодец Тора – прекрасное творение природы

Колодец Тора – прекрасное творение природы Викторина. Интересные факты о Крыме

Викторина. Интересные факты о Крыме Зависимость рек от климата - презентация к уроку Географии_

Зависимость рек от климата - презентация к уроку Географии_ Геоинформационные реусрсы

Геоинформационные реусрсы Процесс образования ледников

Процесс образования ледников Аэрологические оптические шар-пилотные наблюдения

Аэрологические оптические шар-пилотные наблюдения Механика грунтов. Лабораторная работа №5

Механика грунтов. Лабораторная работа №5 Презентация на тему Многообразие растительности Пермского края

Презентация на тему Многообразие растительности Пермского края  Электроэнергетика. Крупнейшие электростанции

Электроэнергетика. Крупнейшие электростанции Германия

Германия Дорога смерті. Серро-Ріко. Карнавал Оруро. Солончак Уюні

Дорога смерті. Серро-Ріко. Карнавал Оруро. Солончак Уюні Разнообразие природы Африки

Разнообразие природы Африки 7 чудес Лысьвы

7 чудес Лысьвы Крым - моя Родина

Крым - моя Родина Вода. Свойства воды

Вода. Свойства воды Презентация на тему Африка: климатические пояса

Презентация на тему Африка: климатические пояса  Языковые семьи и группы народов мира. Религиозный состав населения мира

Языковые семьи и группы народов мира. Религиозный состав населения мира Презентация на тему Человек в ландшафте (8 класс)

Презентация на тему Человек в ландшафте (8 класс)  Мой край: история и современность

Мой край: история и современность Страноведческая викторина Галопом по Европе!

Страноведческая викторина Галопом по Европе! Сингапур. Интересные факты о сингапуре

Сингапур. Интересные факты о сингапуре 7 чудес России

7 чудес России Разнообразие внутренних вод России. Реки

Разнообразие внутренних вод России. Реки Как люди открывали Землю

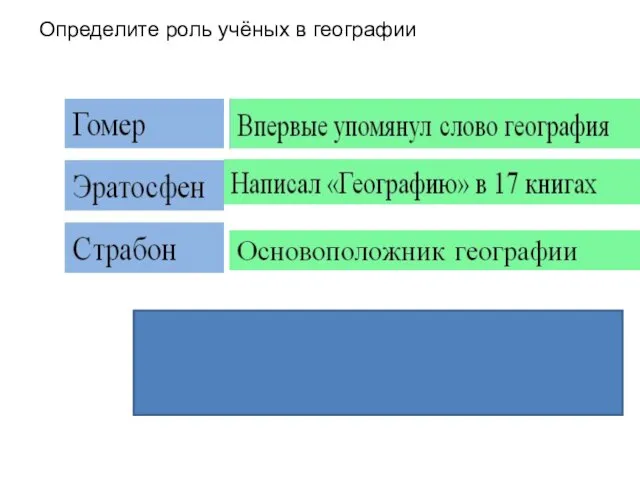

Как люди открывали Землю 20171105_prezentatsiya_k_uroku_geograficheskie_koordinaty

20171105_prezentatsiya_k_uroku_geograficheskie_koordinaty Презентация на тему Реки

Презентация на тему Реки  Мы туристы

Мы туристы