Содержание

- 2. Селевые потоки. Сели – это русловые потоки, включающие большое количество обломочного материала (не менее 10–15 %

- 3. Вид селевого потока определяется составом селеобразующих пород. Селевые потоки бывают: водно-каменными, водно-песчаными и водно-пылеватыми; грязевыми, грязекаменными

- 4. При образовании и развитии селей прослеживаются три стадии формирования: более или менее длительная подготовка на склонах

- 5. Классификация селей. По составу переносимого твердого материала селевые потоки принято различать следующим образом: грязевые потоки, представляющие

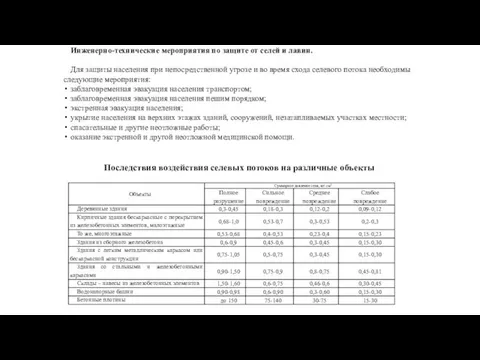

- 6. Инженерно-технические мероприятия по защите от селей и лавин. Для защиты населения при непосредственной угрозе и во

- 7. Оползни Оползень – это смещение на более низкий уровень части горных пород, слагающих склон, в виде

- 8. Классификация оползней. По механизму оползневого процесса выделяются оползни: сдвига, вязкопластические, гидродинамического выноса, внезапного разжижения, сложные (комбинированные).

- 9. Группа 1. Структурные оползни (структура – однородные связные глинистые породы: глины, суглинки, глинистые мергели). Причины образования:

- 10. Группа 2. Контактные (соскальзывающие) оползни – связные глинистые породы, залегающие в виде пластов с хорошо выраженными

- 11. Срезающие (скалывающие) оползни. Причины образования: те же, что и при контактных оползнях, но в условиях более

- 12. Группа 3. Суффозионно-структурные оползни – связные глинистые породы, залегающие в чередовании с пластами и линзами водоносного

- 13. Суффозионно-пластические оползни. Основные причины образования: те же, что и при образовании суффозионно-структурных оползней; интенсивное выветривание горных

- 14. Группа 4. Оползни в земляных плотинах и оползни железнодорожных насыпей. Оползни в земляных плотинах и автодорожных

- 16. Скачать презентацию

Слайд 2Селевые потоки. Сели – это русловые потоки, включающие большое количество обломочного материала

Селевые потоки. Сели – это русловые потоки, включающие большое количество обломочного материала

Потенциальный селевой очаг – участок селевого русла или селевого бассейна, имеющий значительное количество рыхлообломочного грунта или условий для его накопления, где при определенных условиях обводнения зарождаются сели. Селевые очаги делятся на селевые врезы, рытвины и очаги рассредоточенного селеобразования.

Селевой рытвиной называют линейное морфологическое образование, прорезающее скальные, задернованные или залесенные склоны, сложенные незначительной по толщине корой выветривания. Селевые рытвины отличаются небольшой протяженностью (редко превышают 500–600 м) и глубиной (редко более 10 м). Угол дна рытвин обычно более 15 °.

Селевой врез представляет собой мощное морфологическое образование, выработанное в толще древних моренных отложений и, чаще всего, приуроченное к резким перегибам склона.

Слайд 3Вид селевого потока определяется составом селеобразующих пород. Селевые потоки бывают: водно-каменными, водно-песчаными

Вид селевого потока определяется составом селеобразующих пород. Селевые потоки бывают: водно-каменными, водно-песчаными

Водно-каменный сель – поток, в составе которого преобладает крупнообломочный материал с преимущественно крупными камнями, в том числе с валунами и со скальными обломками (объемный вес потока 1,1–1,5 т/м3). Формируется в основном в зоне плотных пород.

Водно-песчаный и водно-пылеватый сель – поток, в котором преобладает песчаный и пылеватый материал. Возникает, в основном, в зоне лессовидных и песочных почв во время интенсивных ливней, смывающих огромное количество мелкозема.

Грязевой сель близок по своему виду к водно-пылеватому, формируется в районах распространения пород преимущественно глинистого состава и представляет собой смесь воды и мелкозема при небольшой концентрации камня (объемный вес потока 1,5–2,0 т/м3).

Грязекаменный сель характеризуется значительным содержанием в твердой фазе (галька, гравий, небольшие камни) глинистых и пылеватых частиц с явным их преобладанием над каменной составляющей потока (объемный вес потока 2,1–2,5 т/м3).

Каменно-грязевой сель содержит преимущественно крупнообломочный материала, по сравнению с грязевой составляющей.

Водно-снежно-каменный сель – переходный материал между собственно селем, в котором транспортирующей средой является вода, и снежной лавиной.

Слайд 4При образовании и развитии селей прослеживаются три стадии формирования:

более или менее длительная

При образовании и развитии селей прослеживаются три стадии формирования:

более или менее длительная

быстрое перемещение скального, потерявшего равновесие материала, с повышенных участков горных водосборов в пониженные по горным руслам в виде селевых потоков;

аккумуляция селевых выносов в пониженных участках горных долин в виде русловых конусов или других форм селевых отложений.

Для образования селевых потоков необходимо наличие:

достаточного количества продуктов разрушения горных пород на склонах бассейна;

достаточного объема воды для смыва или сноса со склонов рыхлого твердого материала и последующего его перемещения по руслам;

крутого уклона склонов и водотока.

Слайд 5Классификация селей. По составу переносимого твердого материала селевые потоки принято различать следующим

Классификация селей. По составу переносимого твердого материала селевые потоки принято различать следующим

грязевые потоки, представляющие собой смесь воды и мелкозема при небольшой концентрации камней (объемный вес потока 1,5-2,0 т/м3);

грязекаменные потоки, представляющие собой смесь воды, мелкозема, гальки, гравия, небольших камней; попадаются и крупные камни, но их немного, они то выпадают из потока, то вновь начинают двигаться вместе с ним (объемный вес потока 2,1-2,5 т/м3);

водо-каменные потоки, представляющие собой смесь воды с преимущественно крупными камнями, в том числе с валунами и со скальными обломками (объемный вес потока 1,1-1,5 т/м3).

Селевые потоки подразделяются по характеру их движения в русле на связные и несвязные.

Связные потоки состоят из смеси воды, глинистых и песчаных частиц. Раствор имеет свойства пластичного вещества. Поток как бы представляет единое целое. В отличие от водного потока он не следует изгибам русла, а разрушает и выпрямляет их или переваливает через препятствие.

Несвязные (текущие) потоки движутся с большой скоростью. Отмечается постоянное соударение камней, их обкатывание и истирание. Поток следует изгибам русла, подвергая его разрушению в разных местах.

Сели классифицируются и по объему перенесенной твердой массы или, иначе говоря, по мощности, и делятся на три группы:

мощные (сильной мощности) – с выносом к подножью гор более 100 тыс. м3 материалов, бывают один раз в 5–10 лет;

средней мощности – с выносом от 10 до 100 тыс. м3 материалов, бывают один раз в 2–3 года;

слабой мощности (маломощные) – с выносом менее 100 тыс. м3 материалов, бывают ежегодно, иногда несколько раз в году.

Слайд 6Инженерно-технические мероприятия по защите от селей и лавин.

Для защиты населения при

Инженерно-технические мероприятия по защите от селей и лавин.

Для защиты населения при

заблаговременная эвакуация населения транспортом;

заблаговременная эвакуация населения пешим порядком;

экстренная эвакуация населения;

укрытие населения на верхних этажах зданий, сооружений, незатапливаемых участках местности;

спасательные и другие неотложные работы;

оказание экстренной и другой неотложной медицинской помощи.

Последствия воздействия селевых потоков на различные объекты

Слайд 7Оползни

Оползень – это смещение на более низкий уровень части горных пород, слагающих

Оползни

Оползень – это смещение на более низкий уровень части горных пород, слагающих

Оползни возникают на каком–либо участке склона или откоса из-за нарушения равновесия пород, вызванного следующими причинами:

увеличением крутизны склона в результате подмыва водой;

ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами;

воздействием сейсмических толчков;

строительством и хозяйственной деятельностью, проводимыми без учета геологических условий местности, и др.

По влажности оползни бывают:

сухие, не содержащие влаги;

слабовлажные, содержащие немного несвободной воды, обусловливающей пластичность и текучесть грунта;

влажные, содержащие достаточно воды, чтобы частично обладать текучестью;

очень влажные, содержащие достаточно воды для жидкого течения на голых склонах.

Слайд 8Классификация оползней.

По механизму оползневого процесса выделяются оползни: сдвига, вязкопластические, гидродинамического выноса,

Классификация оползней.

По механизму оползневого процесса выделяются оползни: сдвига, вязкопластические, гидродинамического выноса,

По мощности оползневого процесса (по массе горных пород, вовлекаемой в процесс) оползни бывают:

малые – до 10 тыс. м3;

средние – от 11 до 100 тыс. м3;

крупные – от 101 до 1000 тыс. м3;

очень крупные – свыше 1000 тыс. м3.

Оползни, образующиеся на естественных склонах и в откосах выемок, подразделяют на группы.

Слайд 9Группа 1.

Структурные оползни (структура – однородные связные глинистые породы: глины, суглинки, глинистые

Группа 1.

Структурные оползни (структура – однородные связные глинистые породы: глины, суглинки, глинистые

Причины образования: чрезмерная крутизна склона (откоса); перегрузка верхней части склона различными отвалами и инженерными сооружениями; нарушение целостности пород склона траншеями, нагорными канавами или оврагами; подрезка склона у его подошвы; увлажнение подошвы склона.

Характерные места (условия) возникновения оползней: в искусственных земляных сооружениях с крутыми откосами; в выемках, образующихся в однородных глинистых грунтах на водораздельных участках возвышенности; в глубоких разрезах для открытой разработки месторождений полезных ископаемых; в насыпях, отсыпанных такими же породами при переувлажнении почвенно-растительного слоя и глинистых пород, залегающих у дневной поверхности.

Слайд 10Группа 2.

Контактные (соскальзывающие) оползни – связные глинистые породы, залегающие в виде пластов

Группа 2.

Контактные (соскальзывающие) оползни – связные глинистые породы, залегающие в виде пластов

Причины образования: чрезмерно крутое падение слоев; перегрузка склона отвалами или различными земляными сооружениями; нарушение целостности пород на склоне траншеями или нагорными канавами; подрезка склона; смачивание плоскостей напластования (контактов) подземными водами.

Характерные места (условия) возникновения оползней: на естественных склонах возвышенностей и долин рек (на косогорах); в откосах выемок, состоящих из слоистых пород, у которых падение слоев направлено в сторону склона или к выемке.

В зависимости от высоты расположения поверхности скольжения над подошвой склона (откоса, выемки) и его крутизны оползни могут переходить в обвалы с последующим их опрокидыванием у нижнего края поверхности скольжения.

Слайд 11Срезающие (скалывающие) оползни.

Причины образования: те же, что и при контактных оползнях, но

Срезающие (скалывающие) оползни.

Причины образования: те же, что и при контактных оползнях, но

Характерные места (условия) возникновения оползней: на склонах возвышенностей и долин рек, сложенных слоистыми породами, залегающими горизонтально или с уклоном в сторону, противоположную склону. При оползнях в движение одновременно приходят целые группы пластов.

Структурно–пластические (оползни выдавливания).

Причины образования: неравномерная разгрузка горных пород, залегающих над пластическими глинами (на каналах, в выемках, в долинах рек, в берегах морей и озер); перегрузка склонов (откосов) отвалами и сооружениями; увлажнение грунтов в основании склонов (откосов).

Характерные места (условия) возникновения оползней: в основании плотных пород залегают мягкие пластичные глины; в верхней части склона на поверхности земли (оползневые террасы – уступы с глубокими трещинами); у подошвы склона (выдавленные породы взбугриваются в виде отдельных холмов или сплошного вала).

Слайд 12Группа 3.

Суффозионно-структурные оползни – связные глинистые породы, залегающие в чередовании с

Группа 3.

Суффозионно-структурные оползни – связные глинистые породы, залегающие в чередовании с

Основные причины образования оползней – вынос пылеватых и песчаных частиц породы подземными водами: при спадах приливов и отливов морей; при интенсивном оттаивании коры зимнего промерзания; при прорыве пород водоносного горизонта, сцементированных солями, выделяющимися из подземных вод у дневной поверхности склонов; при обводнении песчаных пород на склоне за счет атмосферных осадков и хозяйственных вод.

Характерные места (условия) возникновения: на склонах возвышенностей или в откосах выемок, сложенных плотными глинами или тяжелыми суглинками и моренными глинами, залегающими в чередовании с пластами и линзами водоносного песка. Смещение земляных масс происходит по слою разжиженного песка без ярко выраженной поверхности скольжения в основании склона. Оторвавшиеся массы земли движутся скачками, иногда с очень большой скоростью.

Слайд 13Суффозионно-пластические оползни.

Основные причины образования: те же, что и при образовании суффозионно-структурных оползней;

Суффозионно-пластические оползни.

Основные причины образования: те же, что и при образовании суффозионно-структурных оползней;

Характерные места (условия) возникновения: такие же, как и суффозионно-структурных; смещение земляных масс происходит, как правило, при слабо выраженной поверхности отрыва смещающейся массы от основного массива земли.

Суффозионно-просадочные оползни.

Причины образования: те же, что и при образовании просадочных оползней; вынос подземными водами пылеватых и песчаных частиц из основания (подошвы) лессовых пород.

Характерные места (условия) возникновения: те же, как и просадочных оползней.

Слайд 14Группа 4.

Оползни в земляных плотинах и оползни железнодорожных насыпей.

Оползни в земляных плотинах

Группа 4.

Оползни в земляных плотинах и оползни железнодорожных насыпей.

Оползни в земляных плотинах

Прочность и устойчивость их зависит от: геологического строения и гидрогеологических условий основания; материала, из которого они отсыпаются (состава и состояния грунтов); условий и способов отсыпки насыпи; от очертания их поперечного профиля.

Костомушский заповедник

Костомушский заповедник Экономико-географическое положение Китая

Экономико-географическое положение Китая Путешествие по России. Равнины. Горы

Путешествие по России. Равнины. Горы Внутренние воды России. Реки

Внутренние воды России. Реки Армения. Страна Закавказья

Армения. Страна Закавказья Карта расположения

Карта расположения Зимний Петербург

Зимний Петербург Землетрясения и вулканы

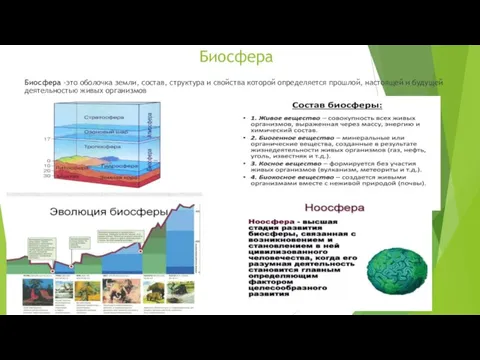

Землетрясения и вулканы Биосфера

Биосфера Измерение атмосферного давления

Измерение атмосферного давления Презентация на тему Рельеф Евразии (7 класс)

Презентация на тему Рельеф Евразии (7 класс)  Рельеф Земли. Тест

Рельеф Земли. Тест Озера и болота России

Озера и болота России Презентация на тему Природа России

Презентация на тему Природа России  Город Караганда

Город Караганда РИ в Средней Азии

РИ в Средней Азии The United States of America

The United States of America Мадоу детский сад Колокольчик. Улан-Удэ - город наш родной

Мадоу детский сад Колокольчик. Улан-Удэ - город наш родной Презентация на тему Экваториальный бассейн Конго

Презентация на тему Экваториальный бассейн Конго  Великие географические открытия. Середина XV – середина XVII века

Великие географические открытия. Середина XV – середина XVII века Климат

Климат Архитектура Италии

Архитектура Италии Равнины суши

Равнины суши Нефтехимия в Башкортостане

Нефтехимия в Башкортостане Конкурс Самое красивое село Воронежской области - село Щучье Лискинского муниципального района

Конкурс Самое красивое село Воронежской области - село Щучье Лискинского муниципального района Моя любимая Россия

Моя любимая Россия Уманьський гранітний кар'єр

Уманьський гранітний кар'єр