Содержание

- 2. Океаносфера – это геосфера, представленная водами океанов и морей со сложными физико-химическими свойствами вод, своеобразным геолого-геоморфологическим

- 3. Водная оболочка покрывает 70,8% земной поверхности (з61 мл. км²). 94% объема воды приходится на Мировой океан;

- 4. Океаны – 1370,0 млн км³ воды (94,2%); Подземные воды – 60 млн км³ (4,12%); Полярные ледники

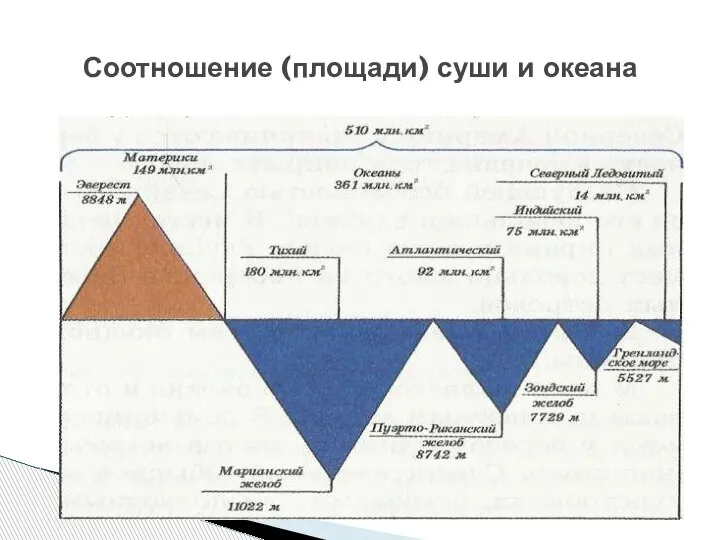

- 5. Соотношение (площади) суши и океана

- 6. Мировой океан - пространство Земли, покрытое водами океанов и морей, представляющее собой непрерывную водную оболочку. Название

- 7. Ю́лий Миха́йлович Шока́льский (5 (17) октября (5 (17) октября 1856 (5 (17) октября 1856, Санкт-Петербург (5

- 8. Океан – часть Мирового океана, расположенная между отдельными материками и отличающаяся своеобразной конфигурацией береговой линии и

- 9. Моря – обособленные части океана, отличающиеся собственным гидрологическим режимом, особенностями физических и химических свойств. По конфигурации

- 10. Окраинные моря расположены близ окраин материков, они отделены от океана цепочками островов и свободно сообщаются с

- 11. Внутренние моря имеют затрудненную связь с океаном через узкие проливы, поэтому их гидрологический режим существенно отличается

- 12. Заливы – части океана или моря, вдающиеся в сушу и слабо обособленные от открытого океана или

- 13. Проливы – узкие части океана, разделяющие материки или острова и соединяющие два соседних водоема. Например, Берингов

- 14. Соленость. Океанская вода содержит хлор, натрий, магний, серу, бром, углерод, стронций, бор и др. NaCL, Na2SO4

- 15. Распределение солености воды в водных массах зонально и зависит от: соотношения осадков; притока речных вод и

- 16. На экваторе пониженная соленость воды (34-33 °/∘∘ ) из-за резкого увеличения атмосферных осадков, стока экваториальных рек

- 17. По составу солей природные воды подразделяются: по преобладающему аниону на: гидрокарбонатные (HCO₃-), сульфатные(SO₄²⁻), хлоридные (CL-). по

- 18. I - экваториальный. Соленость с глубиной постепенно возрастает и достигает максимума на глубине 100 м. Глубже

- 19. 2. В воде Океана растворены газы: кислород, углекислый газ, сероводород, аммиак, метан. Чем выше температура и

- 20. 3. Плотность воды Океана – отношение массы единицы ее объема при данной температуре к массе чистой

- 21. 4. Давление. На каждый см² поверхности Океана атмосфера давит с силой 1 кг (одна атмосфера).

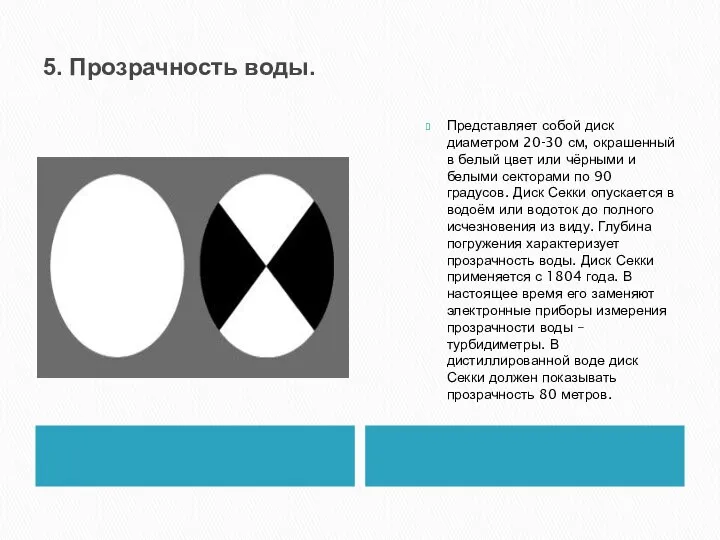

- 22. 5. Прозрачность воды. Представляет собой диск диаметром 20-30 см, окрашенный в белый цвет или чёрными и

- 23. Настольные турбидиметры, мутномеры

- 24. 6. Цвет воды океанов и морей. «Цвет океанской пустыни». Гидрофотометр – прибор для определения цвета воды.

- 25. 7. Температуры воды Мирового океана. Основной источник тепла – солнечная радиация, падающая на поверхность Мирового Океана.

- 26. Температура с глубиной понижается Термоклин – слой резкого скачка температур, находящийся под нагретым поверхностным слоем Средняя

- 27. Движение океанических вод находит проявление в волнении, приливах и отливах, поверхностных и глубинных волнениях. Волнение –колебательное

- 28. Высота ветровых вол не превышает 4м, но при сильных штормах – 10-15м и выше. Наиболее высокие

- 29. Строение волны

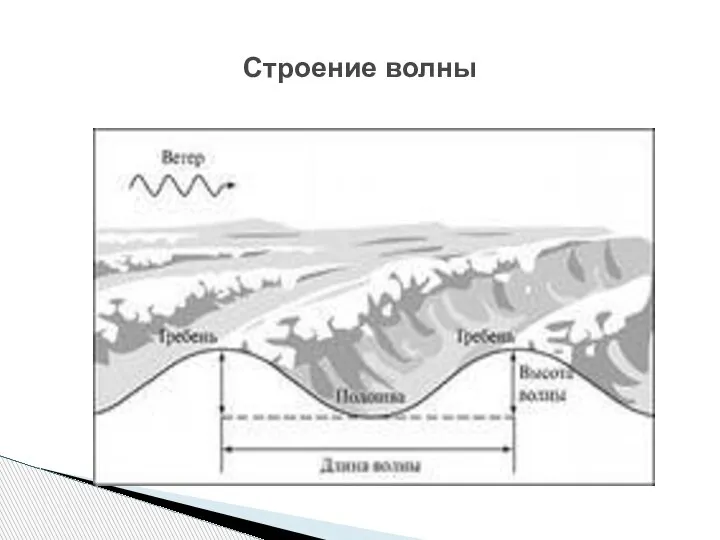

- 30. Гребень – наивысшая точка волнового профиля Подошва – низшая точка волнового профиля Высота волны – расстояние

- 31. Рефракция – процесс разворота волны параллельно берегу . Дифракция - изгиб фронта волны.

- 32. Морские сейсмические волны (цунами) – возникают при землетрясениях и вулканических извержениях. Высота цунами от 10-50 м.

- 33. Приливно-отливные волны вызваны суммарным притяжением Луны и Солнца. Главную роль играет ближе расположенная Луна. В новолуния

- 34. Океанические течения вызываются действием ветра, силы тяжести, приливообразующих сил. На их направление и скорость оказывают влияние

- 35. По глубине течения разделяют на поверхностные, подповерхностные, глубинные и придонные. По происхождению: фрикционные (ветровые, дрейфовые), градиентные

- 36. По температуре: теплые, холодные и нейтральные. По продолжительности: постоянные, периодические (муссоны) и временные.

- 37. Теория дрейфовых течений (В. Экман) 1. Скорость дрейфового течения увеличивается с усилением вызвавшего его ветра и

- 38. Водные массы – большие объемы воды, формирующиеся в определенных зонах Мирового океана и обладающие в течение

- 39. Трансформация водной массы происходит при: переходе из одного климатического пояса в другой (зональная трансформация); изменения внешних

- 40. Экваториальная ВМ образуется на экваторе. Температура – 27-28 ºС в течение года, соленость понижена (до 34

- 41. Субполярные (умеренные) водные массы сильно изменяются в течение года: летом 15-12ºС, зимой до 5ºС. Соленость понижена

- 43. Скачать презентацию

Природный парк «Щербаковский».

Природный парк «Щербаковский». Особенности природы Австралии

Особенности природы Австралии Презентация на тему Уникумы природных комплексов России

Презентация на тему Уникумы природных комплексов России  Міграції населення

Міграції населення Силиконовая долина

Силиконовая долина Формы рельефа Земли по материкам

Формы рельефа Земли по материкам Смешанный лес

Смешанный лес Весна в Тамбовской глубинке. Фоторепортаж

Весна в Тамбовской глубинке. Фоторепортаж Заповедные места России

Заповедные места России Гора Янгантау

Гора Янгантау Мой родны город - Глыбокае

Мой родны город - Глыбокае Южная Америка: образ материка. Практическая работа №10 Южная Америка

Южная Америка: образ материка. Практическая работа №10 Южная Америка Республика Зимбабве

Республика Зимбабве Кроссворд по теме Атмосфера

Кроссворд по теме Атмосфера Внутренние воды Евразии

Внутренние воды Евразии Анализ климатограммы. Климатическая характеристика города

Анализ климатограммы. Климатическая характеристика города Природные зоны. Тундра

Природные зоны. Тундра Мой край: история и современность

Мой край: история и современность Центрально-Чернозёмный район России

Центрально-Чернозёмный район России Княжество Монако

Княжество Монако 20140416_prezentatsiya_microsoft_powerpoint_0

20140416_prezentatsiya_microsoft_powerpoint_0 Путешествие в Египет

Путешествие в Египет Итог. Население Мира

Итог. Население Мира Лекция 10. Почвы таежно-лесной зоны

Лекция 10. Почвы таежно-лесной зоны Презентация на тему Ладожское озеро

Презентация на тему Ладожское озеро  Построение карты изогипс

Построение карты изогипс Картографическая семиотика и оформление карт

Картографическая семиотика и оформление карт Географическая карта

Географическая карта