Содержание

- 2. Элементарный состав нефти. 1. Углерод - 82-87%; 2. Водород - 11-14%; 3. Сера в количестве от

- 3. Углеводородные соединения подразделяются: 1. Парафиновые (метановые или алканы) 2. Нафтеновые (полиметиленовые или цикланы) 3. Ароматические (арены)

- 4. Метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8 и бутан С4Н10 – при атмосферном давлении и температуре 200С

- 5. Углеводороды от С8Н18 до С17Н36 – жидкие вещества. Углеводороды, в молекулах которых содержится свыше 17 атомов

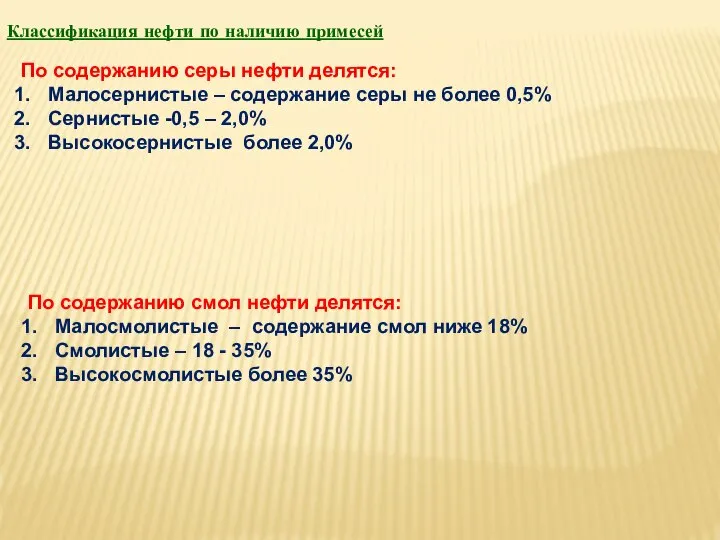

- 6. Классификация нефти по наличию примесей По содержанию серы нефти делятся: Малосернистые – содержание серы не более

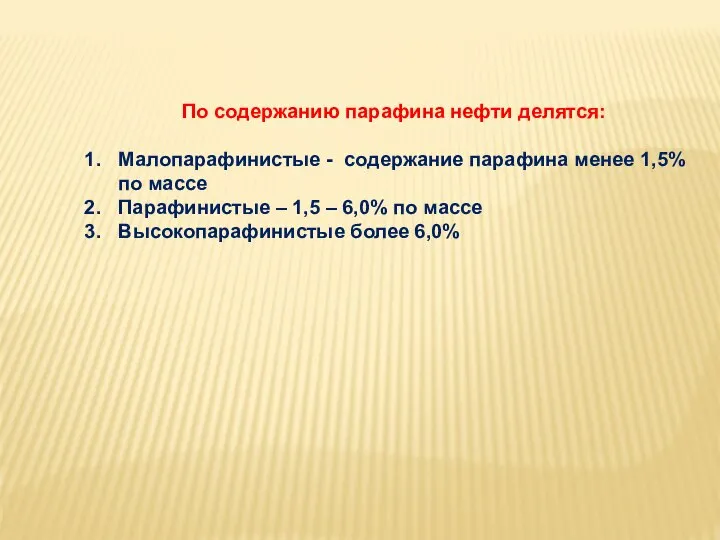

- 7. По содержанию парафина нефти делятся: Малопарафинистые - содержание парафина менее 1,5% по массе Парафинистые – 1,5

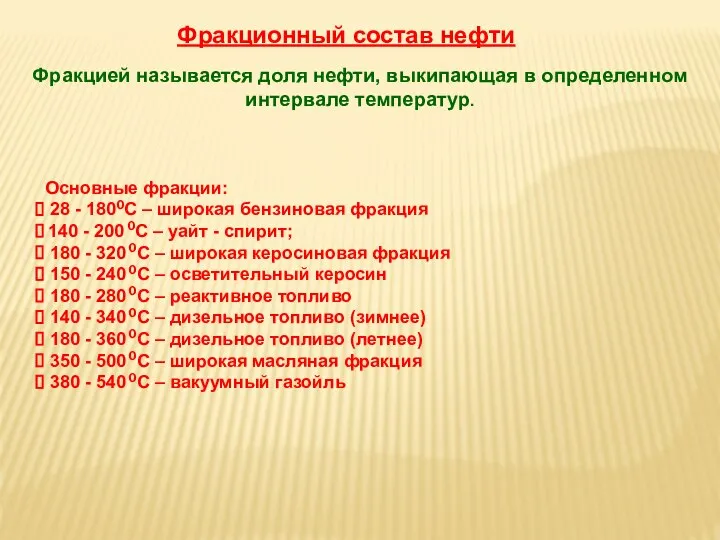

- 8. Фракционный состав нефти Фракцией называется доля нефти, выкипающая в определенном интервале температур. Основные фракции: 28 -

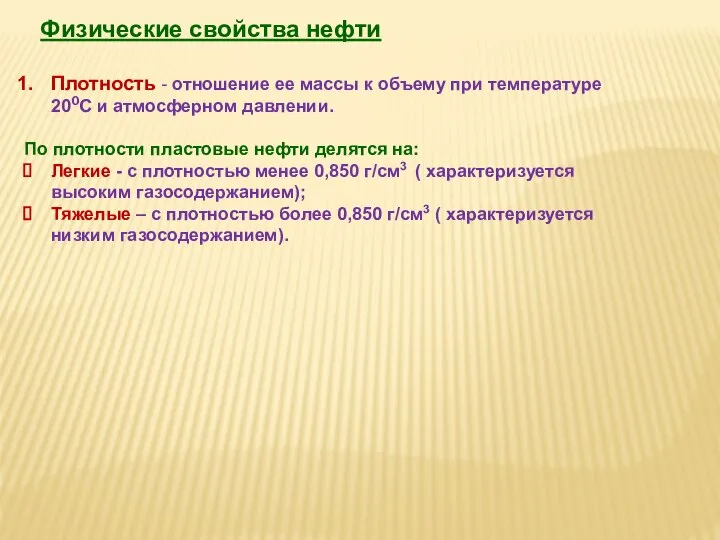

- 9. Физические свойства нефти Плотность - отношение ее массы к объему при температуре 200С и атмосферном давлении.

- 10. 2. Вязкость - свойство любой жидкости, в том числе и нефти, оказывать при движении сопротивление перемещению

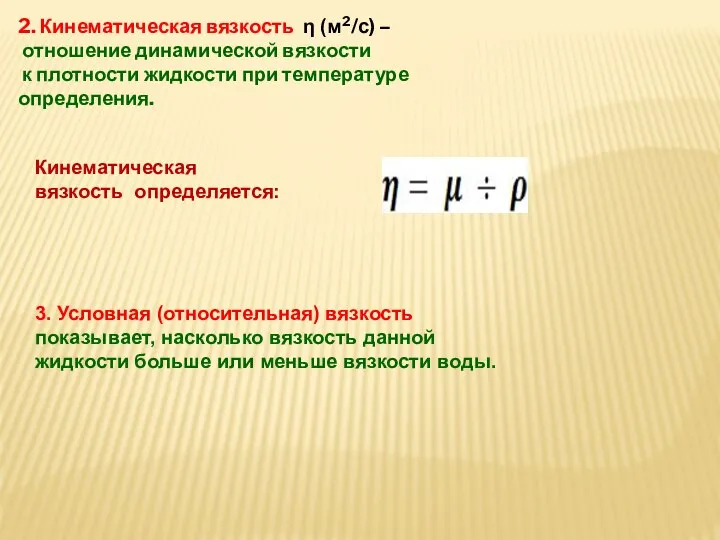

- 12. 2. Кинематическая вязкость η (м2/с) – отношение динамической вязкости к плотности жидкости при температуре определения. Кинематическая

- 13. Вязкость нефти колеблется в широких пределах: с незначительной вязкостью – μн маловязкие – 1 с повышенной

- 14. Газосодержание G пластовой нефти – это объем газа (VГ), растворенного в 1м3 объема пластовой нефти (VПЛ.

- 15. 4. Давлением насыщения пластовой нефти называется максимальное давление, при котором газ начинает выделяться из нее в

- 16. Углеводородные газы, сформированные в осадочной оболочке земной коры, могут находиться : в свободном состоянии - образуют

- 17. Природные углеводородные газы - это смесь предельных УВ вида СПН2п+2. Основным компонентом является метан СН4. Вместе

- 18. УВ С1 – С4 при нормальных и стандартных условиях находятся в газообразном состоянии. 2. УВ С5

- 19. Конденсатом называют жидкую углеводородную фазу, выделяющуюся из газа при снижении давления. В пластовых условиях конденсат обычно

- 20. Различают: Сырой конденсат представляет собой жидкость, которая выпадает из газа непосредственно в промысловых сепараторах при давлении

- 21. Тема 4.2. Условия залегания нефти, природного газа, пластовой воды. Понятие о породах-коллекторах. Группы пород-коллекторов. Гранулометрический состав.

- 22. Горные породы, обладающие способностью вмещать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке, называют коллекторами.

- 23. Тип коллектора определяется природой, структурой и геометрией порового пространства. Подавляющая часть нефтяных и газовых месторождений приурочена

- 24. Гранулярный (терригенный, обломочный) коллектор – относятся коллекторы, сложенные песчано-алевритовыми породами, состоящие из песчаников, песка, алевролитов, реже

- 25. 2. Трещинные коллектора - сложены в основном карбонатами. Поровое пространство этих коллекторов состоит из микро- и

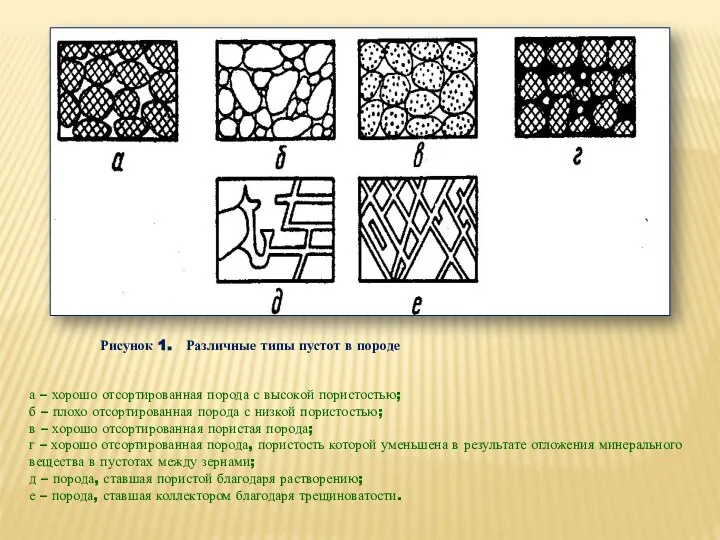

- 26. Рисунок 1. Различные типы пустот в породе а – хорошо отсортированная порода с высокой пористостью; б

- 27. 3. Коллекторы смешанного строения - на практике встречаются чаще всего. Поровое пространство включает как системы трещин,

- 28. Коллекторские свойства пород-коллекторов. Емкостные свойства. Пористость.

- 29. Под пористостью понимают отношение объема пустот к общему объему породы, включающему минеральную ее часть (которая образует

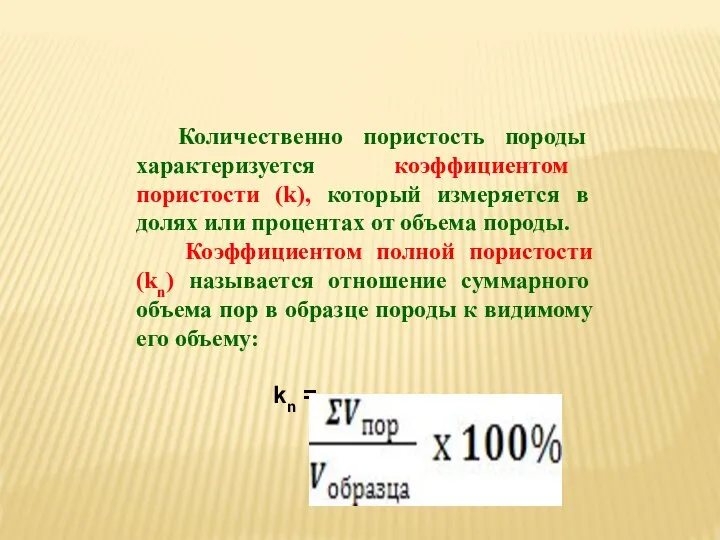

- 30. 1. Общая (полная, абсолютная, физическая) пористость характеризует суммарный объем всех пор (Vпор), независимо открытые они или

- 31. Количественно пористость породы характеризуется коэффициентом пористости (k), который измеряется в долях или процентах от объема породы.

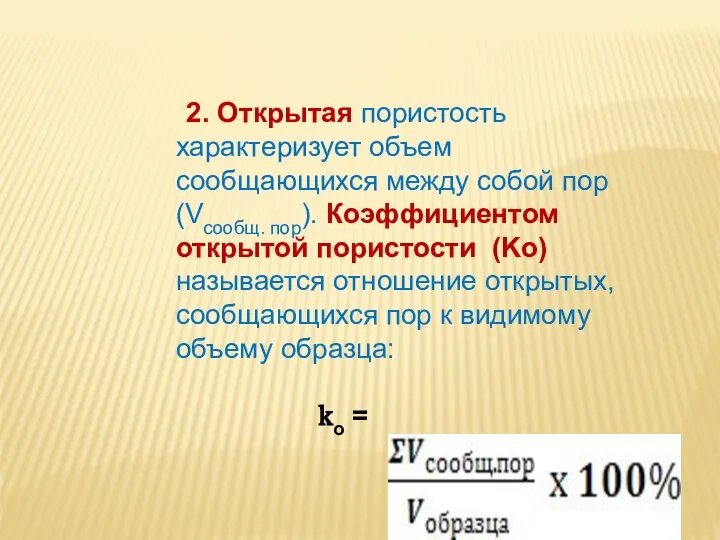

- 32. 2. Открытая пористость характеризует объем сообщающихся между собой пор (Vсообщ. пор). Коэффициентом открытой пористости (Kо) называется

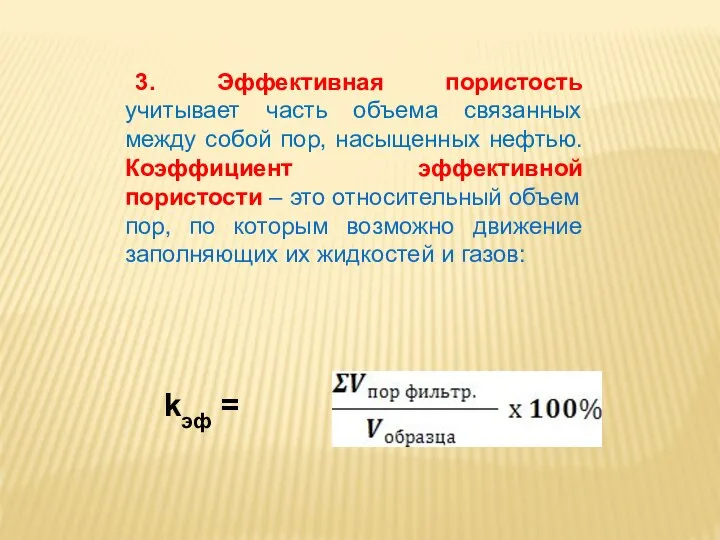

- 33. 3. Эффективная пористость учитывает часть объема связанных между собой пор, насыщенных нефтью. Коэффициент эффективной пористости –

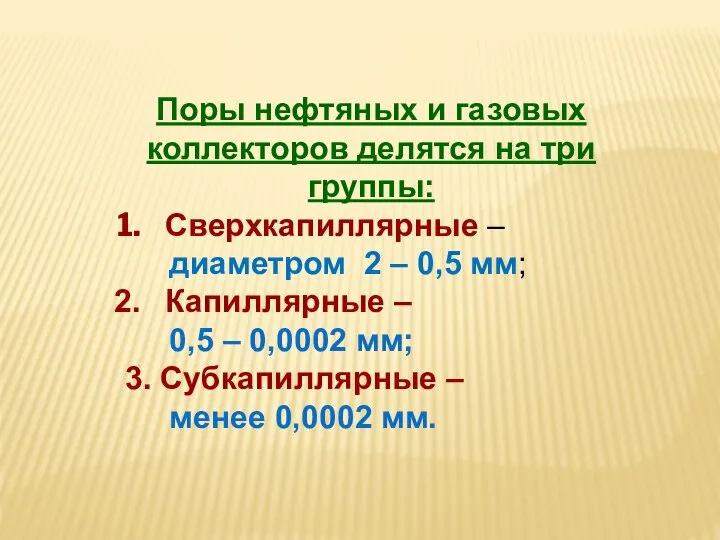

- 34. Поры нефтяных и газовых коллекторов делятся на три группы: Сверхкапиллярные – диаметром 2 – 0,5 мм;

- 35. По крупным (сверхкапиллярным) порам и каналам движение нефти, воды и газа происходит свободно. По капиллярным –

- 36. Породы, пустоты в которых представлены в основном субкапиллярными порами и каналами, независимо от значения коэффициента пористости

- 37. Фильтрационные свойства. Проницаемость. Важнейшим свойством пород-коллекторов является их способность к фильтрации, т.е. к движению в них

- 38. Породы, не обладающие проницаемостью, относятся к неколлекторам. В процессе разработки залежей в пустотном пространстве пород-коллекторов может

- 39. В разных условиях фильтрации проницаемость породы-коллектора для каждой фазы будет существенно иной. Поэтому для характеристики проницаемости

- 40. Для ее оценки обычно используется воздух, газ или инертная жидкость, т.к. физико-химические свойства пластовых жидкостей оказывают

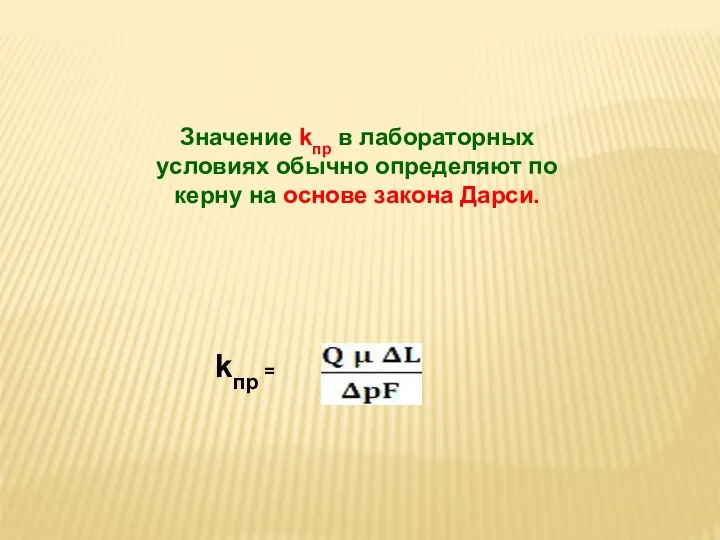

- 41. Значение kпр в лабораторных условиях обычно определяют по керну на основе закона Дарси. kпр =

- 42. 2. Эффективная (фазовая) проницаемость (kпр.эф.) пород – для данной жидкости или газа при движении в пустотном

- 43. 3. Относительная проницаемость (kпр.от.) породы - отношение фазовой проницаемости для данной фазы к абсолютной.

- 44. Наибольшей, приближающейся по значению к абсолютной, проницаемость пород бывает в тех случаях, когда по порам движется

- 45. Классификация проницаемых пород По характеру проницаемости (классификация Теодоровича Г.И.) различают следующие виды коллекторов: Равномерно проницаемые Неравномерно

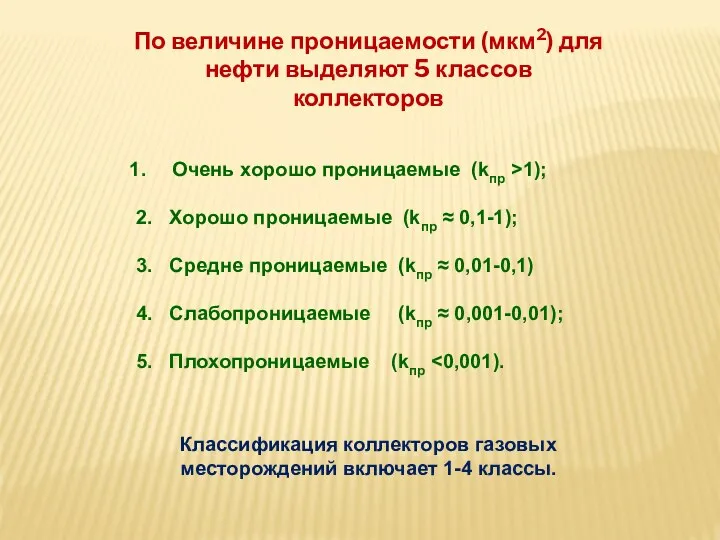

- 46. Очень хорошо проницаемые (kпр >1); 2. Хорошо проницаемые (kпр ≈ 0,1-1); 3. Средне проницаемые (kпр ≈

- 47. Нефте,- газо,- водонасыщенность пород – коллекторов. Коэффициентом нефтенасыщенности Кн (газонасыщенности Кг) называется отношение объема нефти (газа),

- 48. Количество, состав и состояние остаточной воды связаны со свойствами поверхности минерального вещества, с характером пустот, со

- 49. Остаточная вода может в виде тонкой пленки покрывать всю поверхность пустот. Такую поверхность называют гидрофильной (хорошо

- 50. Породы - покрышки (П-П) Породы - покрышки (флюидоупоры, «непроницаемые» породы) – породы, препятствующие уходу (миграции) нефти,

- 51. 1) региональные – площадь распространения сотни и десятки тысяч км2; 2) субрегиональные – десятки тысяч км2;

- 52. 1. Сульфатно-галогенные – толщи каменной соли, переслаивание солей и ангидритов, солей и терригенных пород и т.д.

- 53. Залежи углеводородов в природном состоянии. Природные резервуары. Природный резервуар – естественное вместилище нефти, газа и воды

- 54. 2. Массивный резервуар – мощные толщи пород, состоящие из многих проницаемых пластов, не отделенных один от

- 56. 3. Литологически ограниченные со всех сторон (рис.3) – резервуары, в которых насыщающие их флюиды окружены со

- 57. Ловушка – часть природного резервуара, в которой благодаря различного рода структурным дислокациям, стратиграфическому или литологическому ограничению,

- 59. Типы ловушек (рис.4): Структурная (сводовая) – образованная в результате изгиба слоев. Стратиграфическая – сформированная в результате

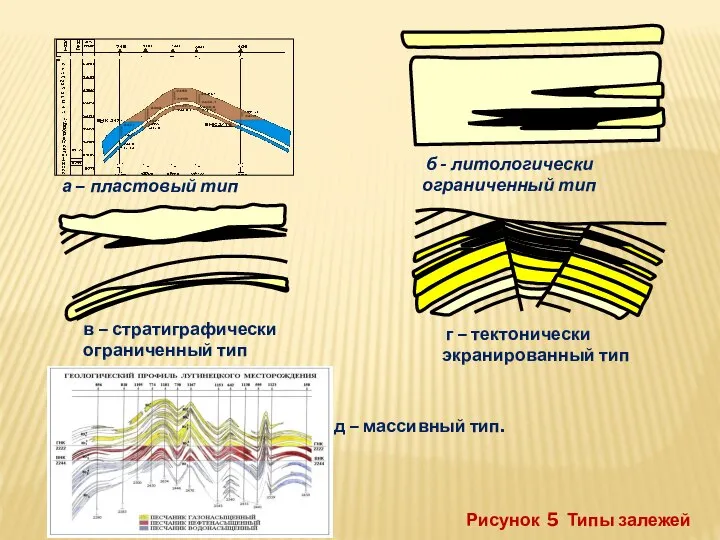

- 60. Типы залежей: пластовая, массивная, литологически ограниченная, стратиграфически ограниченная, тектонически экранированная (рис.5). Скопление нефти, газа, конденсата и

- 61. Рисунок 5 Типы залежей а – пластовый тип б - литологически ограниченный тип в – стратиграфически

- 62. Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей, расположенных на одной площади. Понятия месторождение и залежь

- 63. По начальному фазовому состоянию и составу основных углеводородных соединений в недрах залежи подразделяются: 1. Однофазные залежи:

- 64. 2. Двухфазные залежи - приурочены к пластам-коллекторам, содержащим нефть с растворенным газом и свободный газ над

- 65. К газоконденсатным относят такие месторождения, из которых при снижении давления до атмосферного выделяется жидкая фаза –

- 66. Газоконденсатнонефтяные и нефтегазоконденсатные: в первых – основная по объему нефтяная часть, а во вторых газоконденсатная (рис.

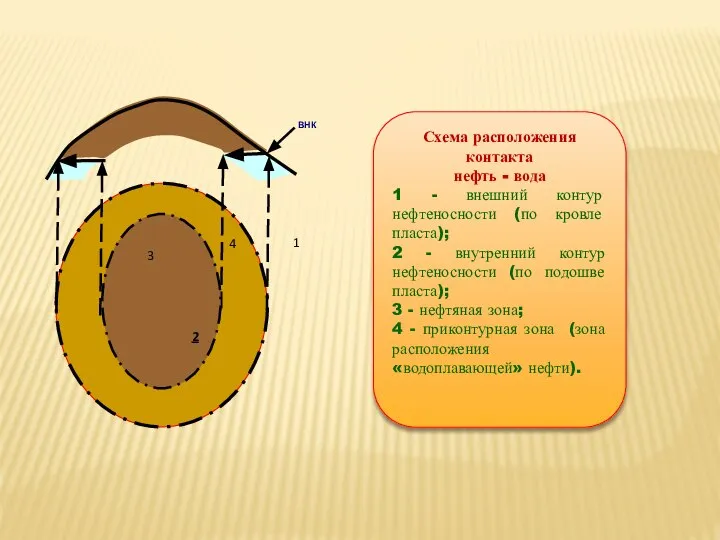

- 67. Основные элементы и параметры нефтегазовой залежи антиклинального типа. Поверхность или граница, разделяющая нефть и воду в

- 68. Линия пересечения поверхности ВНК с кровлей пласта называется внешним контуром нефтеносности, а линия пересечения поверхности ВНК

- 70. Основные понятия о миграции. Миграция нефти и газа – это перемещение их в осадочной оболочке по

- 71. Различают миграции: внутрипластовая (внутрирезервуарная) - осуществляется по порам и трещинам внутри пласта; межпластовая (межрезервуарная) – осуществляется

- 72. По характеру движения и в зависимости от физического состояния УВ различается миграция: молекулярная - диффузия, движение

- 73. По отношению к нефтематеринским толщам различают: первичную миграцию - процесс перехода УВ из пород, в которых

- 74. Пластовые воды и их физические свойства. В месторождении вода залегает в тех же пластах, что и

- 75. 1. Собственные пластовые воды – один из основных природных видов вод месторождений УВ. Они подразделяются: а)

- 76. 2. Чуждые (посторонние). К ним относятся воды: а) верхние - воды водоносных горизонтов(пластов), залегающих выше данного

- 77. 3. Искусственно введенными или техногенными называют воды, закачанные в пласт для поддержания пластового давления, а также

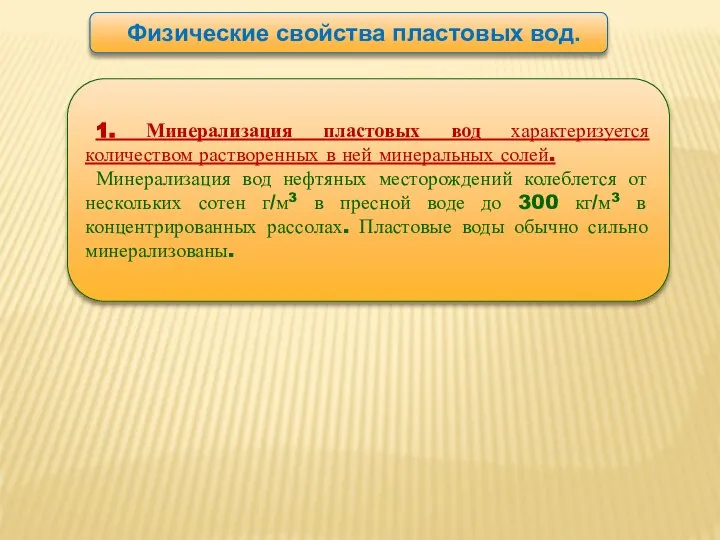

- 78. Физические свойства пластовых вод. 1. Минерализация пластовых вод характеризуется количеством растворенных в ней минеральных солей. Минерализация

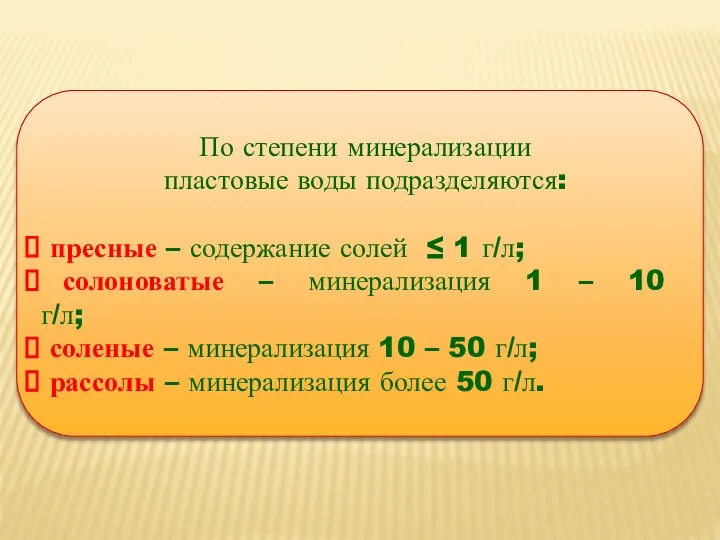

- 79. По степени минерализации пластовые воды подразделяются: пресные – содержание солей ≤ 1 г/л; солоноватые – минерализация

- 80. Пластовые воды делятся на два основных типа: воды жесткие или хлоркальциевые – отличаются большим содержанием солей

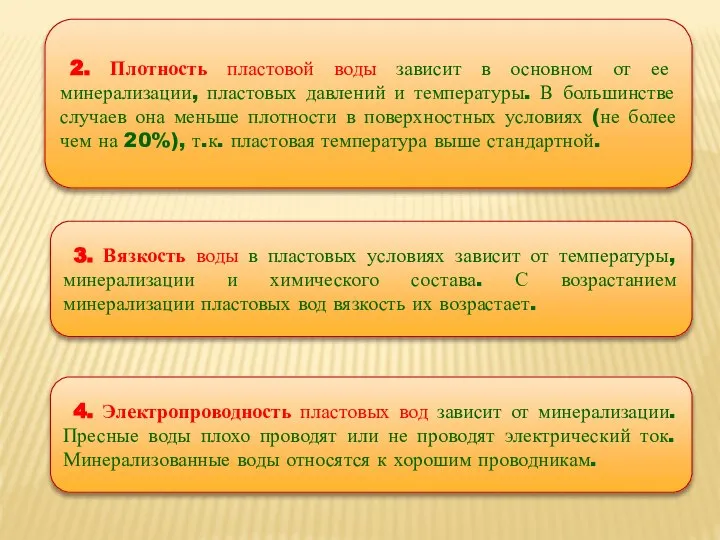

- 81. 2. Плотность пластовой воды зависит в основном от ее минерализации, пластовых давлений и температуры. В большинстве

- 83. Скачать презентацию

Четвертичное отложения Азербайджана - Апшеронский региоярус

Четвертичное отложения Азербайджана - Апшеронский региоярус Великая страна Россия

Великая страна Россия Атмасфера Зямлі

Атмасфера Зямлі Презентация на тему Курганинск

Презентация на тему Курганинск  Государство Польша

Государство Польша Строение речной системы. Гидрологический режим рек

Строение речной системы. Гидрологический режим рек Презентация на тему Развитие жизни на планете

Презентация на тему Развитие жизни на планете  Озеро Ильмень

Озеро Ильмень Геологические карты и разрезы

Геологические карты и разрезы Презентация на тему Байкал и Амур

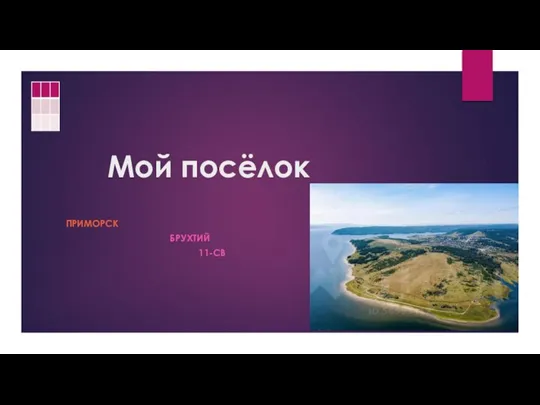

Презентация на тему Байкал и Амур  Мой посёлок Приморск

Мой посёлок Приморск Искусственные сооружения на карте

Искусственные сооружения на карте Презентация на тему Пустыня Сахара

Презентация на тему Пустыня Сахара  Машиностроение

Машиностроение Анализ условий для развития хозяйства Европейского Юга

Анализ условий для развития хозяйства Европейского Юга Особое вещество биосферы - почва

Особое вещество биосферы - почва МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ ЛИЦЕЙ Г.ФРЯЗИНО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Экспериментальная работа по географии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ ЛИЦЕЙ Г.ФРЯЗИНО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Экспериментальная работа по географии Тюменская область: история

Тюменская область: история Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы Любимый Альметьевск

Любимый Альметьевск Земли запаса

Земли запаса Презентация на тему Разнообразие рельефа Земли

Презентация на тему Разнообразие рельефа Земли  Презентация на тему Страны Европы

Презентация на тему Страны Европы  Арктические пустыни, тундра и лесотундра

Арктические пустыни, тундра и лесотундра Растительность пустынь и полупустынь

Растительность пустынь и полупустынь Подводный мир

Подводный мир Гидрология. Номенклатура озёр

Гидрология. Номенклатура озёр Удивительные природные места Земли

Удивительные природные места Земли