Содержание

- 2. © ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 2021 ©Васильев А.А., 2021

- 3. Вопрос 1. Базовые положения дисциплины «География почв». Цель и задачи дисциплины.

- 4. ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ - раздел почвоведения; наука, исследующая закономерности пространственного распространения почв и их связь

- 5. Основные задачи науки география почв Основные задачи географии почв -- разработать практические рекомендации по рациональному использованию

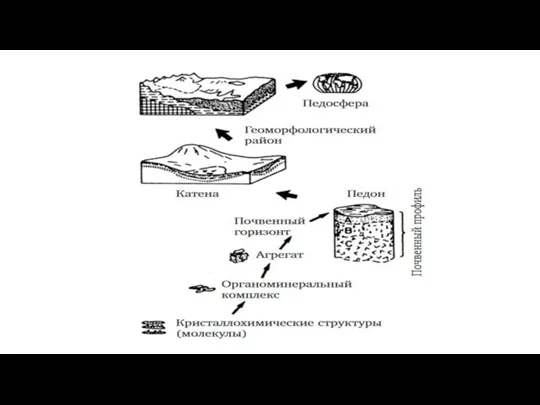

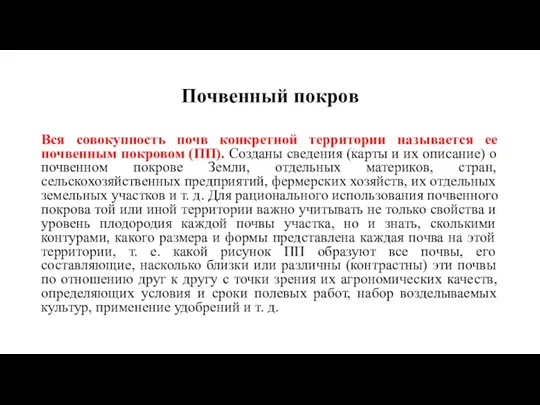

- 7. Почвенный покров Вся совокупность почв конкретной территории называется ее почвенным покровом (ПП). Созданы сведения (карты и

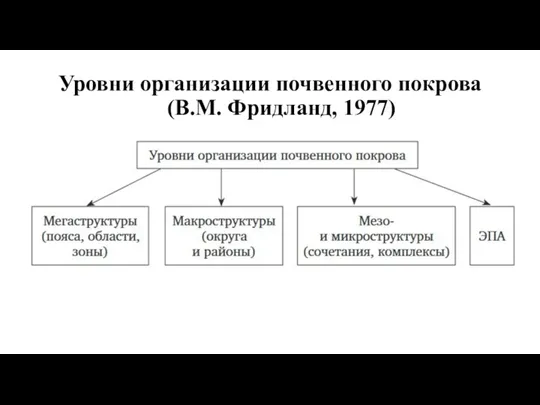

- 8. Уровни организации почвенного покрова (В.М. Фридланд, 1977)

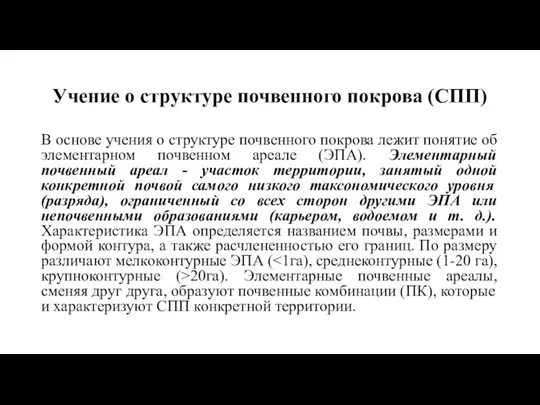

- 9. Учение о структуре почвенного покрова (СПП) В основе учения о структуре почвенного покрова лежит понятие об

- 11. Владимир Маркович Фридланд (1919-1983) — учёный-географ и почвовед, доктор географических наук Фридланд В.М. сформулировал учение о

- 12. Основная литература Белобров В. П. География почв с основами почвоведения / В. П. Белобров, И. В.

- 13. Вопрос 2. Основные законы географии почв

- 14. Главные законы географии почв 1. Закон горизонтальной (широтной) почвенной зональности. 2. Закон вертикальной почвенной зональности. 3.

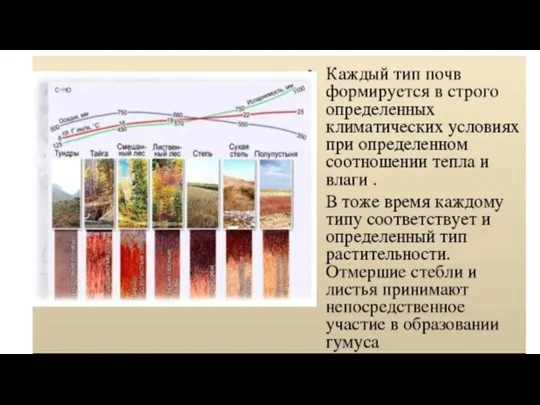

- 15. Закон горизонтальной (широтной) почвенной зональности - первый закон географии почв Закон широтной зональности почв гласит: занимающие

- 16. Закон горизонтальной (широтной) зональности (первый закон географии почв) В.В. Докучаев в работе «Учение о зонах природы»

- 17. Природные зоны России

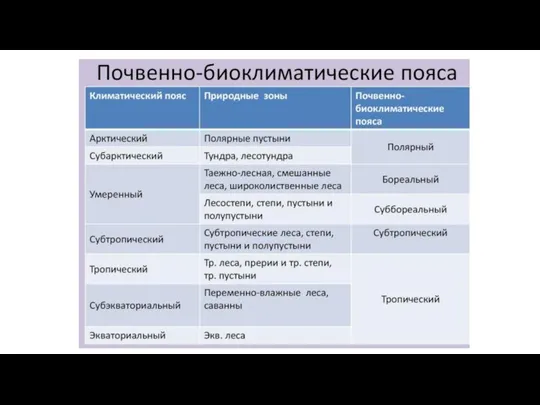

- 18. Почвенно-биоклиматические пояса Почвенно-биоклиматический пояс представляет собой совокупность почвенных зон и вертикальных почвенных структур (горных почвенных провинций),

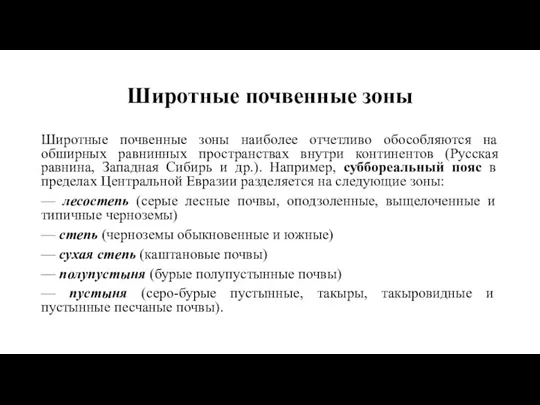

- 20. Широтные почвенные зоны Широтные почвенные зоны наиболее отчетливо обособляются на обширных равнинных пространствах внутри континентов (Русская

- 23. Основные зональные типы почв России

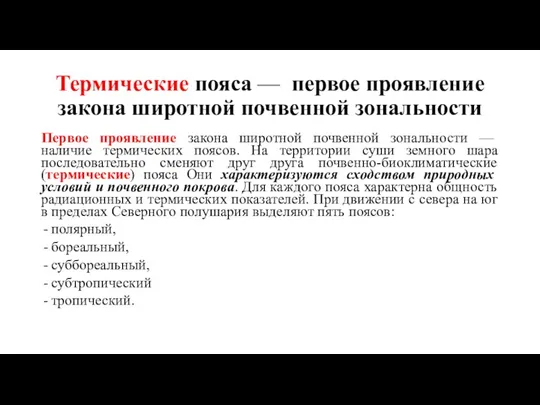

- 24. Термические пояса — первое проявление закона широтной почвенной зональности Первое проявление закона широтной почвенной зональности —

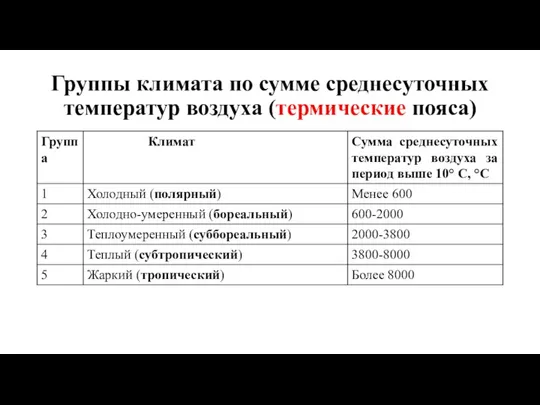

- 25. Группы климата по сумме среднесуточных температур воздуха (термические пояса)

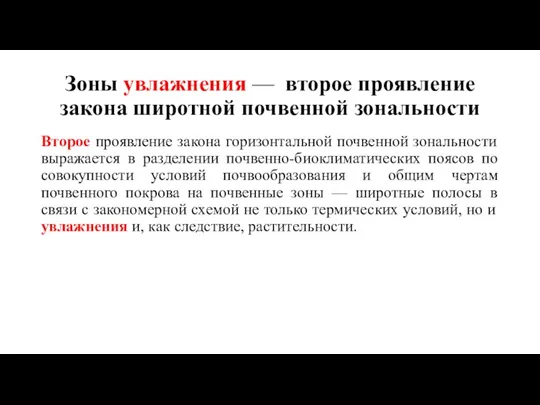

- 26. Зоны увлажнения — второе проявление закона широтной почвенной зональности Второе проявление закона горизонтальной почвенной зональности выражается

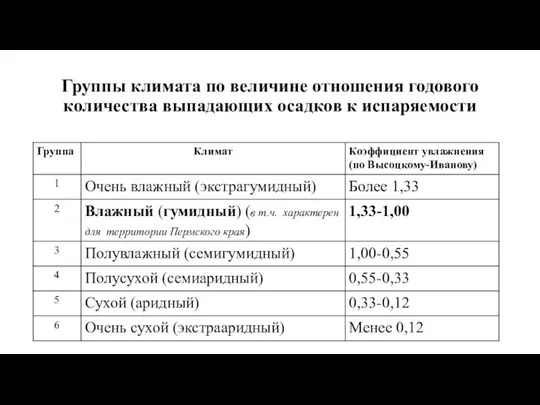

- 27. Группы климата по величине отношения годового количества выпадающих осадков к испаряемости

- 28. Зоны климата по коэффициенту увлажнения

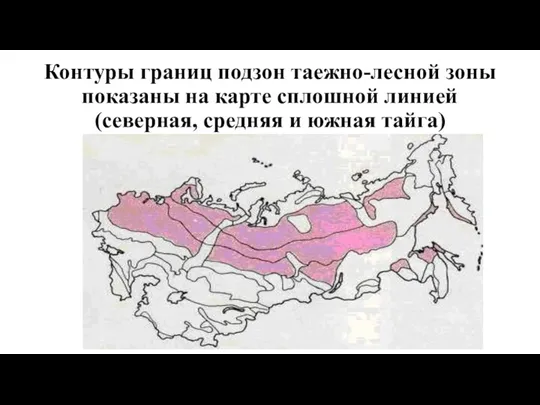

- 31. Контуры границ подзон таежно-лесной зоны показаны на карте сплошной линией (северная, средняя и южная тайга)

- 32. Закон вертикальной зональности почв (второй закон географии почв)

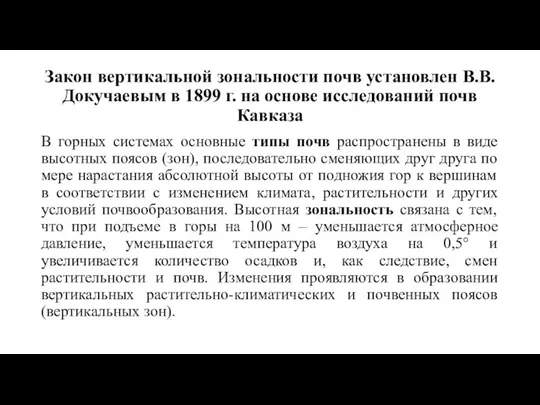

- 33. Закон вертикальной зональности почв установлен В.В. Докучаевым в 1899 г. на основе исследований почв Кавказа В

- 34. Смена почвенных зон в горах В горах последовательная смена зон аналогична их смене на равнинных пространствах

- 35. Высотная поясность растительности на примере Кавказа

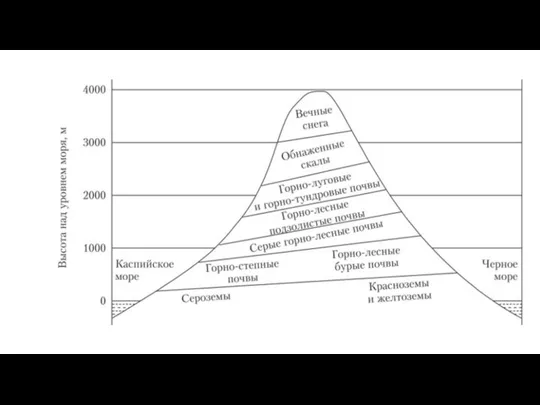

- 36. Схема вертикальных почвенных зон на Кавказе

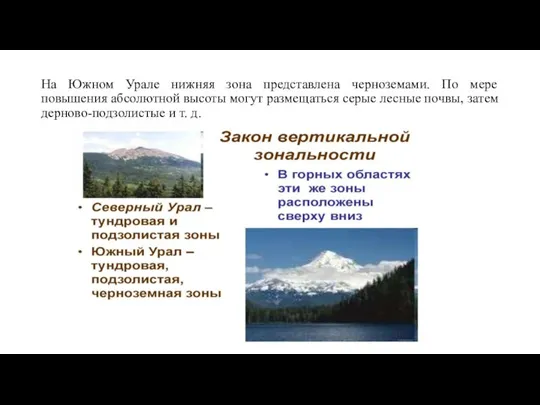

- 38. На Южном Урале нижняя зона представлена черноземами. По мере повышения абсолютной высоты могут размещаться серые лесные

- 40. Закон вертикальной зональности почв Общая схема последовательной смены вертикальных почвенных зон может осложняться и нарушаться из-за

- 41. Закон фациальности почв (третий закон географии почв)

- 42. Почвенно-климатическая фация выделяется внутри почвенной зоны (подзоны) и объединяет почвы со сходным температурным режимом Закон фациальности

- 43. Закон фациальности почв Изменения климата влияют на растительность и проявление почвообразовательных процессов. Фациальные особенности почвенного покрова

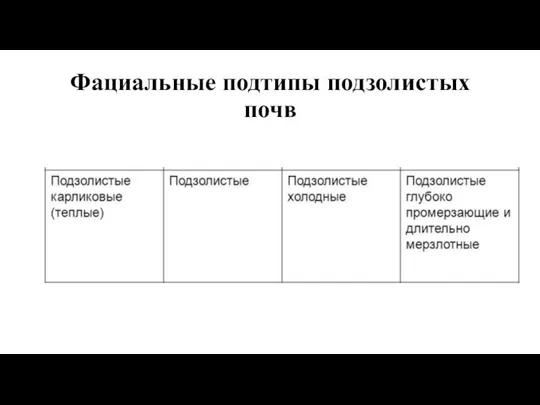

- 44. Проявления закона фациальности на территории бореального пояса на Евроазиатском континенте При движении с запада на восток

- 45. Фациальные подтипы подзолистых почв

- 46. Закон аналогичных топографических рядов (четвертый закон географии почв)

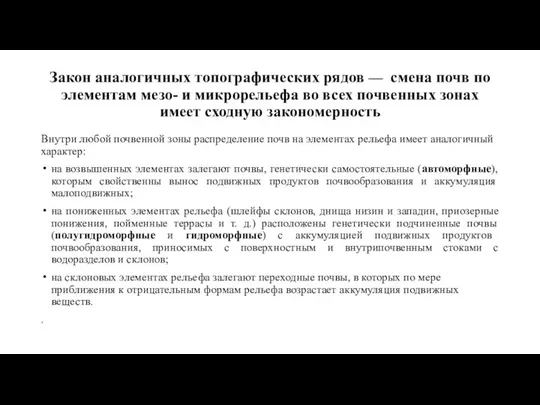

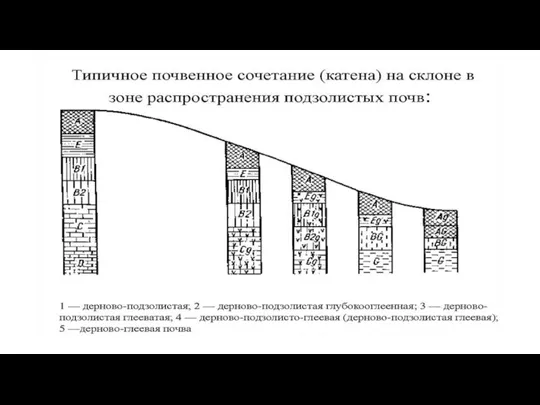

- 47. Закон аналогичных топографических рядов — смена почв по элементам мезо- и микрорельефа во всех почвенных зонах

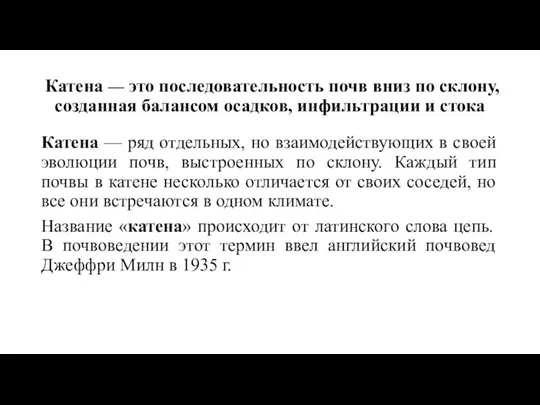

- 48. Катена — это последовательность почв вниз по склону, созданная балансом осадков, инфильтрации и стока Катена —

- 50. Аналогичные топографические ряды. Примеры почвенныъх катен в южной тайге и лесостепи

- 52. Скачать презентацию

Место археологии в системе наук

Место археологии в системе наук Стрелка Васильевского острова.

Стрелка Васильевского острова. A Paris

A Paris Центральный район России

Центральный район России Эрозия. Противоэрозионные меры

Эрозия. Противоэрозионные меры История развития гидрологии

История развития гидрологии История формирования териториального деления России Подготовили: студентки 1 курса Т1202 Прутова Оксана Токманова Сандира

История формирования териториального деления России Подготовили: студентки 1 курса Т1202 Прутова Оксана Токманова Сандира Презентация на тему Природа России

Презентация на тему Природа России  7кл03

7кл03 Республика Тыва. Тувинцы

Республика Тыва. Тувинцы Астрономические инструменты

Астрономические инструменты Антарктида. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен

Антарктида. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен Подготовка к СОР. Приборы темы Погода. Климатические пояса. Синоптическая карта

Подготовка к СОР. Приборы темы Погода. Климатические пояса. Синоптическая карта Texas. The name - its meaning

Texas. The name - its meaning Природные зоны Земли. 6 класс

Природные зоны Земли. 6 класс 20140414_puteshestvenniki_drevnosti

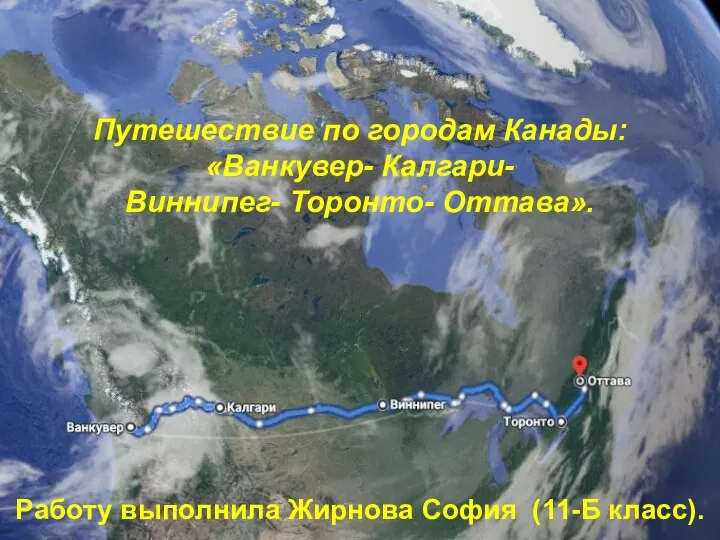

20140414_puteshestvenniki_drevnosti Путешествие по городам Канады

Путешествие по городам Канады Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан Моя станица-моя столица (экскурсия по достопримечательностям казачьей станицы Бессергеневской)

Моя станица-моя столица (экскурсия по достопримечательностям казачьей станицы Бессергеневской) Презентация на тему Природные зоны России

Презентация на тему Природные зоны России  Природные зоны. Тундра

Природные зоны. Тундра Определение относительной высоты и форм рельефа

Определение относительной высоты и форм рельефа Виды изображений поверхности Земли. 6 класс

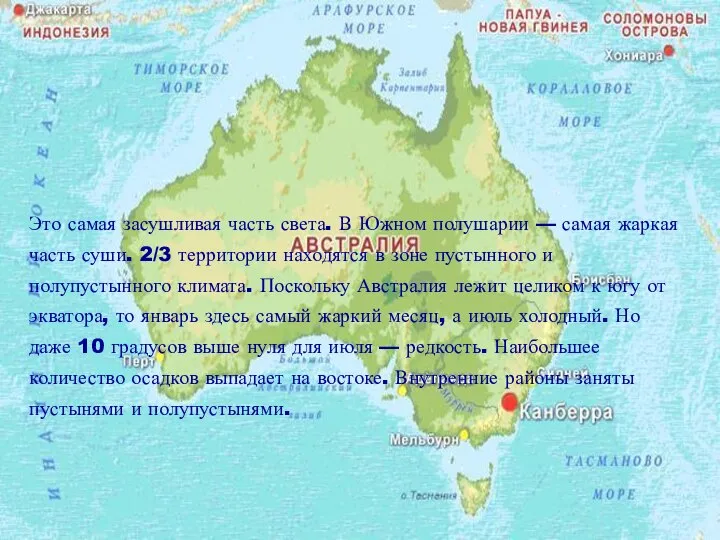

Виды изображений поверхности Земли. 6 класс Часть света Австралия

Часть света Австралия Тарбағатай ауданы Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік шығысында орналасқан Орталығы Ақсуат ауылы

Тарбағатай ауданы Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік шығысында орналасқан Орталығы Ақсуат ауылы Презентация на тему Йошкар-Ола

Презентация на тему Йошкар-Ола  Путешествие в Швецию

Путешествие в Швецию Горные породы

Горные породы