Содержание

- 2. История Византийского государства Византийское государство возникло в 395 г. в результате раздела императором Феодосием I единой

- 3. Этнический и территориальный состав Византии до VII в. Балканский полуостров, Малая Азия, Месопотамия, Сирия, Палестина, Египет,

- 4. ГиП Византии отличалось от ГиП Рима и феодальных государств Европы Во-первых, запаздывающий характер формирования феодального государства

- 5. Во-вторых, государство в Византии было сверхцентрализованным сильная императорская власть централизованный бюрократический аппарат и религиозное единство в

- 6. В-третьих, византийское государство это неограниченная монархия — автократия (самодержавие) Византийская автократия не может быть отнесена ни

- 7. Периодизация развития Византии ранневизантийская автократии (IV—VII вв.) классическая феодальная автократия (VII—XII вв.) феодальная раздробленность и распад

- 8. Общественный строй Византии в различные периоды развития государства

- 9. На первом этапе (IV—VII вв.) – рабовладельческий уклад Свободные рабовладельческая аристократия мелкие производители и предприниматели Зависимые

- 10. рабы Общественный строй Византии на втором этапе VII—XII вв. Формируются класс феодальных земельных собственников и класс

- 11. Период феодальной раздробленности (ХIII—XV вв.) Феодалы Вотчинники-торговцы Церковь богатые купцы и предприниматели Зависимые феодально зависимые крестьяне

- 12. Государственный строй Византии на различных этапах ее развития

- 13. На первом этапе (IV—VII вв.) военно-бюрократи- ческая монархия Император базилевс Синклит (эпарх) Государственный Совет (квестор) бюрократический

- 14. Местное управление военную осуществлял стратиг, а гражданскую — правитель провинции.

- 15. император Юстиниан I (527—565) Высшего расцвета Византийская империя достигла в период его правления

- 16. Государственный строй Византии на втором этапе (VII—XII вв.) классическая феодальная автократия (самодержавие). Власть императора становится абсолютной,

- 17. Изменения в системе центрального и местного управления. Центральное управление ведомства (секреты) финансы, набор и снабжение армии,

- 18. Вазилевс издавал законы, назначал и смещал высших чиновников, являлся верховным судьей и командующим армией и флотом

- 19. правление Македонской династии (867—1057 гг.) С XI в. устанавливается система сюзеренитета-вассалитета превращение служебных пожалований (проний) в

- 20. Государственное управление на третьем этапе (XIII—XV вв.) Возвышаются феодальные княжества, что делает систему имперского управления децентрализованной

- 21. Право Византии

- 22. Источники права Кодекс Юстиниана Эклога (726 г.) Земледельческий закон (VIII в.) Морской закон Воинский закон Прохирон

- 23. Эклога самый крупный после Кодекса Юстиниана официальный нормативно-правовой свод, изданный в Византии 31 марта 726 г.

- 24. В вводном титуле говорится, что Бог создал человека и дал ему в помощь закон (чтоб люди

- 25. Титул 1. «Обручение и расторжение брака» вводит институт обручения. Обручаются дети от 7 лет, требуется взаимное

- 26. Титул 2. «О заключении браков между христианами». Решение о вступлении в брак могло быть принято в

- 27. Развод Если у супругов нет детей, и муж без законной причины задумал изгнать жену, то он

- 28. Титул 9. «О продаже и покупке письменной и устной, и о задатках при таковых» Сделка купли

- 29. Титул 10. «О займе» Исчезло упоминание о процентах. Займодавец получал в любом случае сумму, согласно предварительной

- 30. Титул 17. «Наказания за преступления» Нарушение святости алтаря и церковного убежища наказывалось 12 ударами палок (ст.

- 31. Преступления и наказания Пленный, отступивший от христианства, подлежал церковному суду (ст. 6). Взявший чужой скот и

- 32. Эклоге известно понятие рецидива укравший в первый раз, свободный и состоятельный, должен был возвратить украденное, заплатить

- 33. Преступления против семьи Преследовался разврат: женатый прелюбодей наказывался 12 ударами (ст. 19), холостой – 6 ударами

- 35. Скачать презентацию

Презентация на тему Сталинская модернизация

Презентация на тему Сталинская модернизация  Караван-сарай в Оренбурге

Караван-сарай в Оренбурге 76879

76879 Войны XVIII века

Войны XVIII века Презентация на тему Великобритания: конец Викторианской эпохи

Презентация на тему Великобритания: конец Викторианской эпохи  Я помню! Я горжусь!

Я помню! Я горжусь! Исторический экскурс по Европе конца XIV-начала XVII веков

Исторический экскурс по Европе конца XIV-начала XVII веков О героях былых времен

О героях былых времен Церковь в годы Блокады Ленинграда

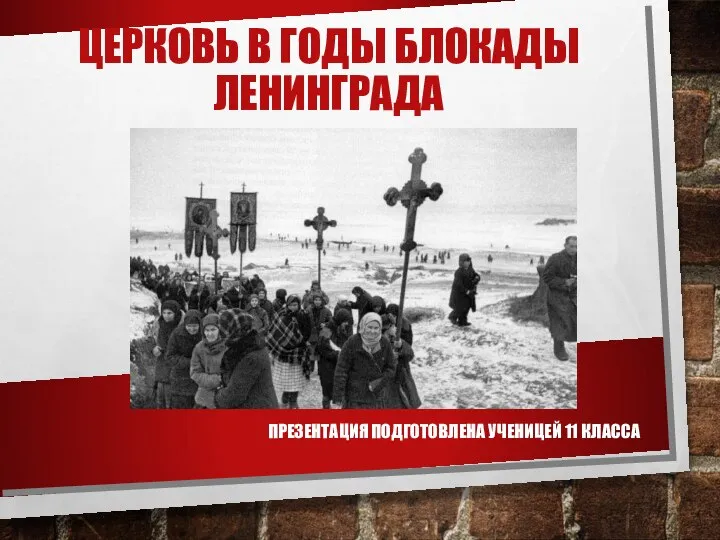

Церковь в годы Блокады Ленинграда Экскурсия по Ливану

Экскурсия по Ливану Международное положение и внешняя политика в 1920–е годы

Международное положение и внешняя политика в 1920–е годы День Героев Отечества

День Героев Отечества Они приближали Победу

Они приближали Победу Волгоградский политехнический колледж им В.И.Вернадского

Волгоградский политехнический колледж им В.И.Вернадского Искусство Средневековья

Искусство Средневековья Таврический дворец

Таврический дворец Начало Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане

Начало Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане Караимы

Караимы Искусство Древнего Египта

Искусство Древнего Египта Консульство и образование наполеоновской империи

Консульство и образование наполеоновской империи Нарушение международного гуманитарного права во время Первой мировой войны

Нарушение международного гуманитарного права во время Первой мировой войны Герои Великой Отечественной войны

Герои Великой Отечественной войны Тест

Тест С Днём Победы

С Днём Победы Территориальный брендинг Томск - исторический и инновационный

Территориальный брендинг Томск - исторический и инновационный Головний винуватець розколу ОУН Ріхард (Ріко) Ярий

Головний винуватець розколу ОУН Ріхард (Ріко) Ярий Представления о размерах Земли в Античности и Средневековье

Представления о размерах Земли в Античности и Средневековье