Содержание

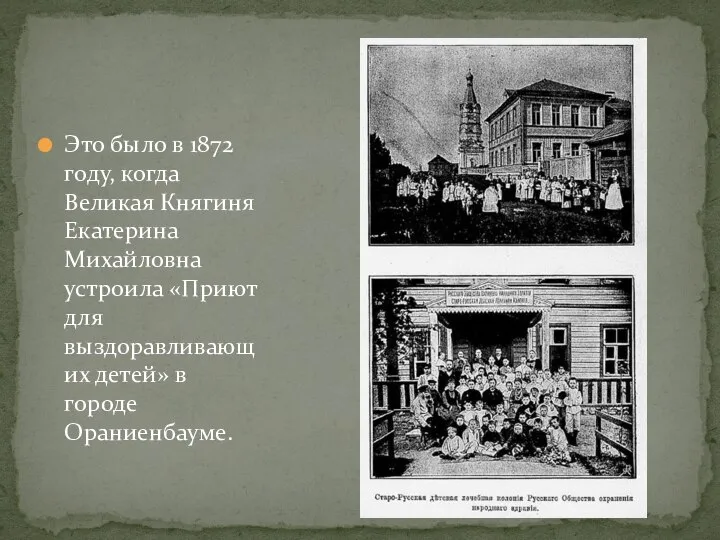

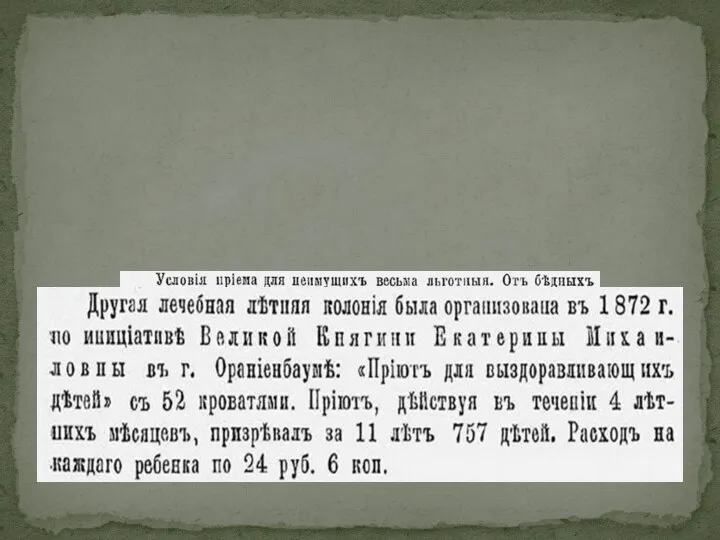

- 2. Это было в 1872 году, когда Великая Княгиня Екатерина Михайловна устроила «Приют для выздоравливающих детей» в

- 4. В 1891 г. в России насчитывалось только пять городов, где существовало 20 колоний. За последующие 20

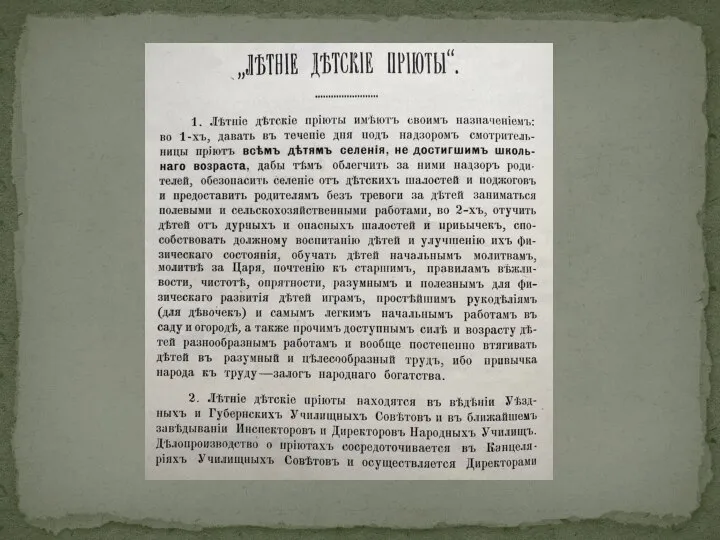

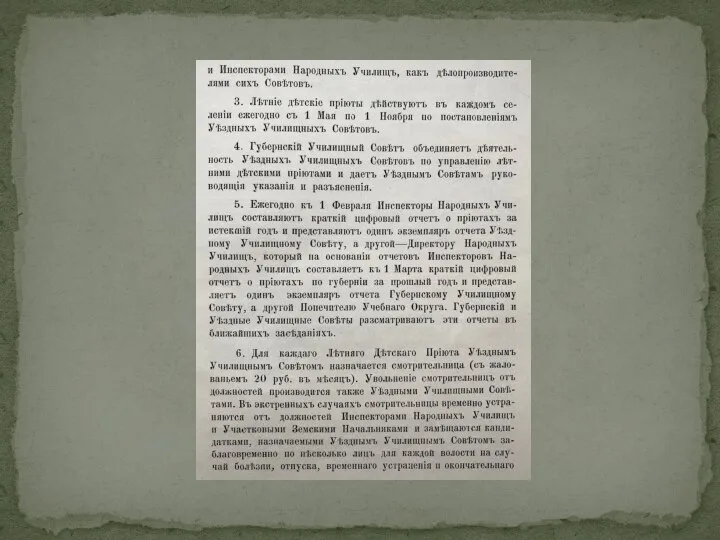

- 5. В начале XX века подобные учреждения окончательно заручаются поддержкой государства, что отображается в документах I Всероссийского

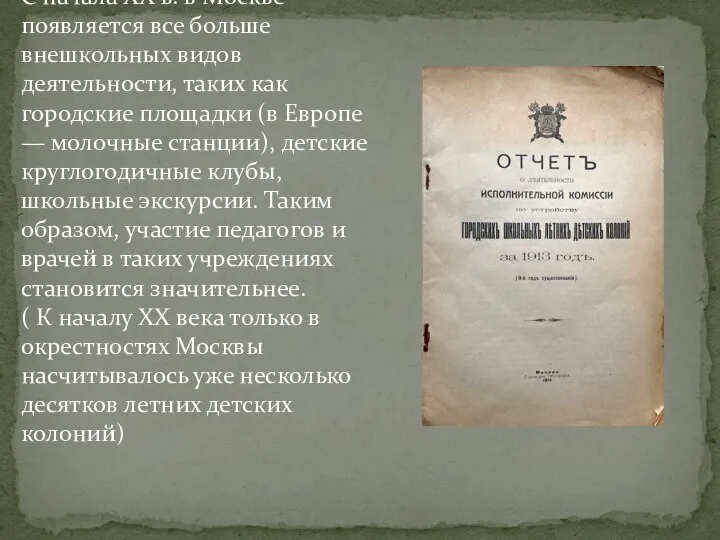

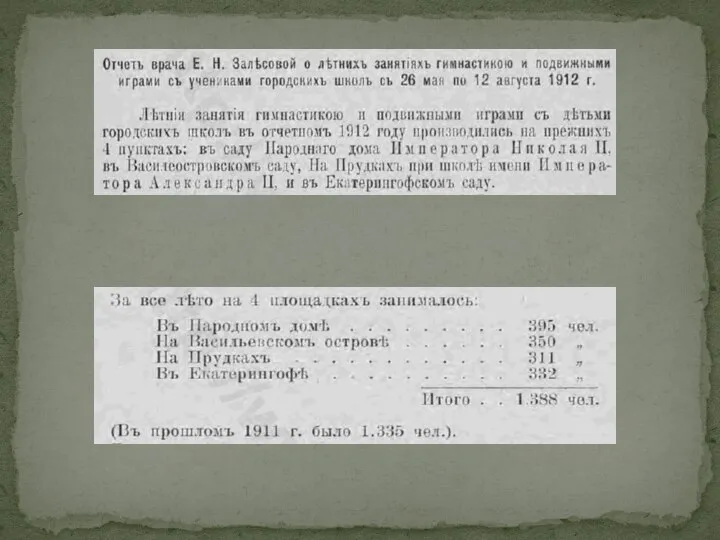

- 6. С начала XX в. в Москве появляется все больше внешкольных видов деятельности, таких как городские площадки

- 13. В начале XX века возникают первые детские клубы, площадки, национальные, религиозные детские организации. Их деятельность была

- 14. Летом 1915 года близ Петрограда организуется первый лагерь скаутов. В этом же году возникают и подобные

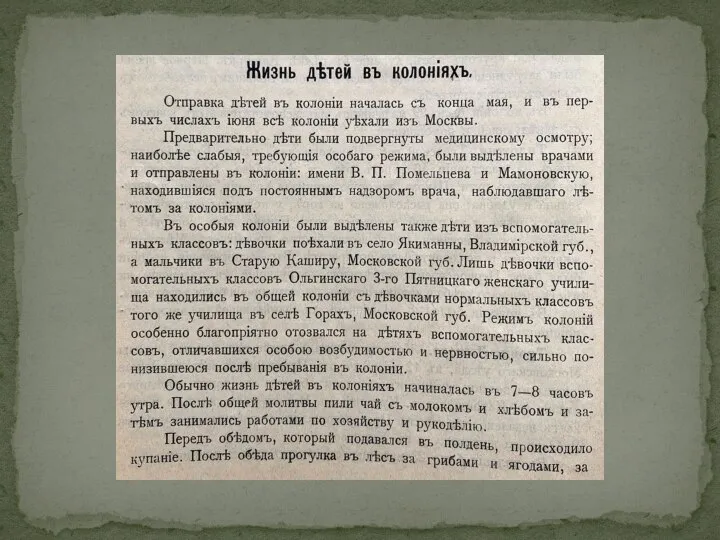

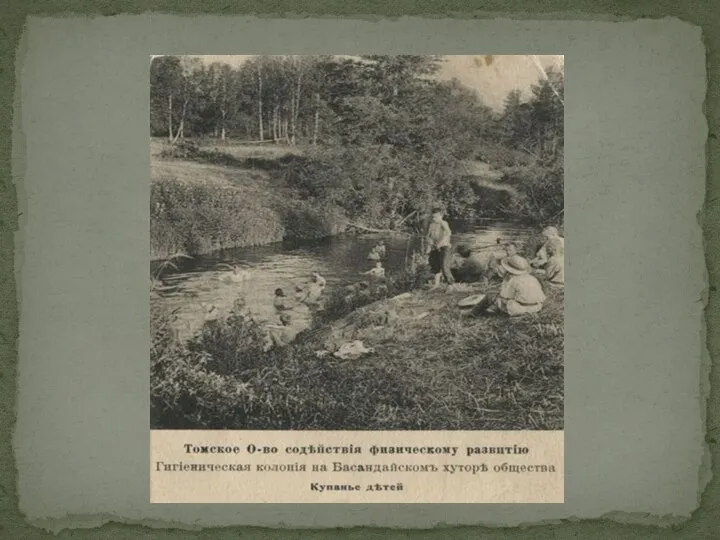

- 18. Школа была заинтересована в создании летних колоний потому, что они предлагали оздоровительный и образовательный досуг для

- 19. Отличительными чертами колоний являлось проведение практических и образовательных занятий. Заведующие колоний считали обязательным проведение практических занятий

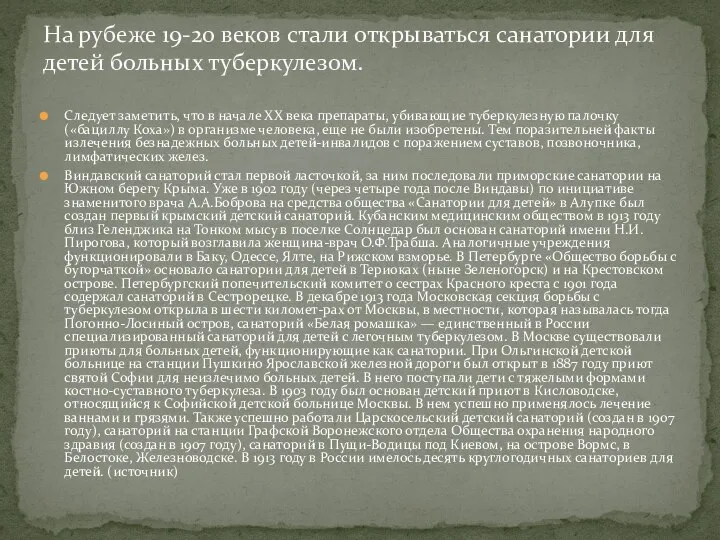

- 23. Следует заметить, что в начале XX века препараты, убивающие туберкулезную палочку («бациллу Коха») в организме человека,

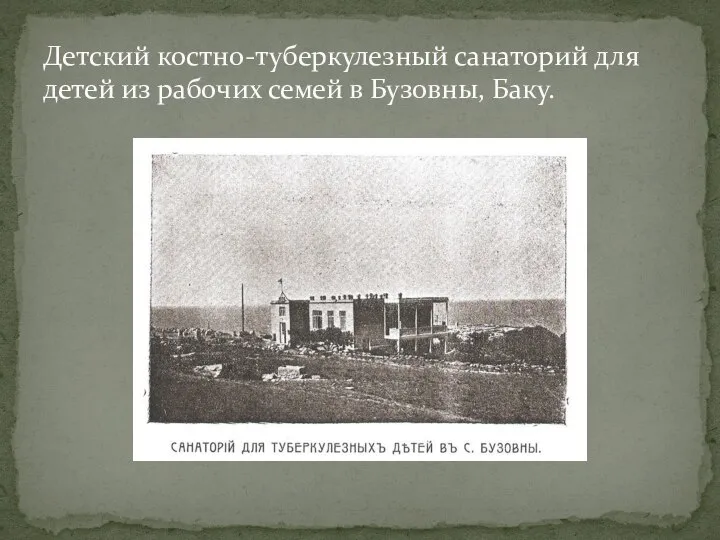

- 26. Детский костно-туберкулезный санаторий для детей из рабочих семей в Бузовны, Баку.

- 34. Скачать презентацию

Слайд 2Это было в 1872 году, когда Великая Княгиня Екатерина Михайловна устроила «Приют

Это было в 1872 году, когда Великая Княгиня Екатерина Михайловна устроила «Приют

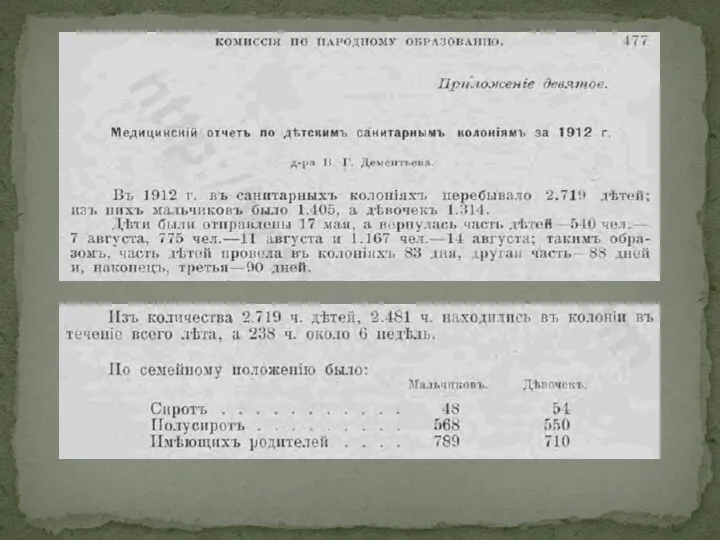

Слайд 4В 1891 г. в России насчитывалось только пять городов, где существовало 20

В 1891 г. в России насчитывалось только пять городов, где существовало 20

На 1908 г. Россия была уже страной, где только у одной педагогической организации количество колоний превышало численность колоний у какой-либо другой страны.

Слайд 5В начале XX века подобные учреждения окончательно заручаются поддержкой государства, что отображается

В начале XX века подобные учреждения окончательно заручаются поддержкой государства, что отображается

Слайд 6

С начала XX в. в Москве появляется все больше внешкольных видов деятельности,

С начала XX в. в Москве появляется все больше внешкольных видов деятельности,

Слайд 13В начале XX века возникают первые детские клубы, площадки, национальные, религиозные детские

В начале XX века возникают первые детские клубы, площадки, национальные, религиозные детские

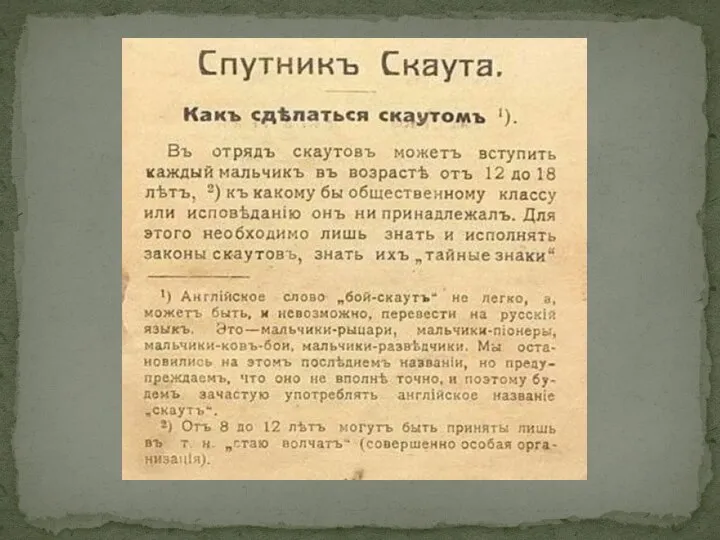

Слайд 14Летом 1915 года близ Петрограда организуется первый лагерь скаутов. В этом же

Летом 1915 года близ Петрограда организуется первый лагерь скаутов. В этом же

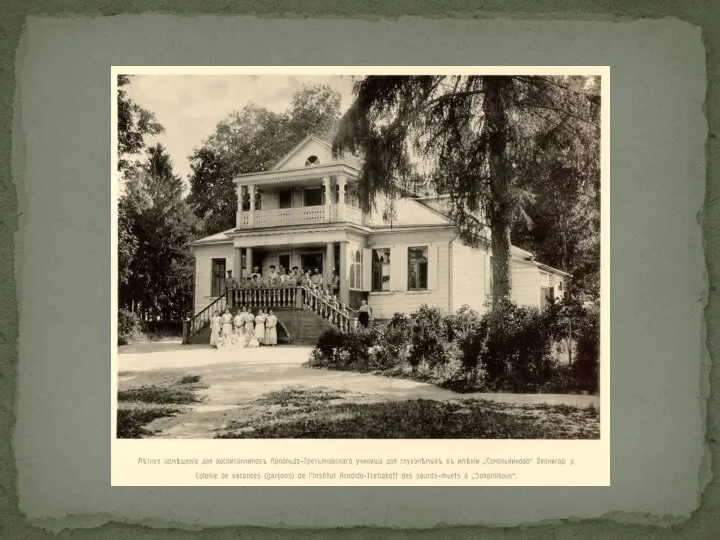

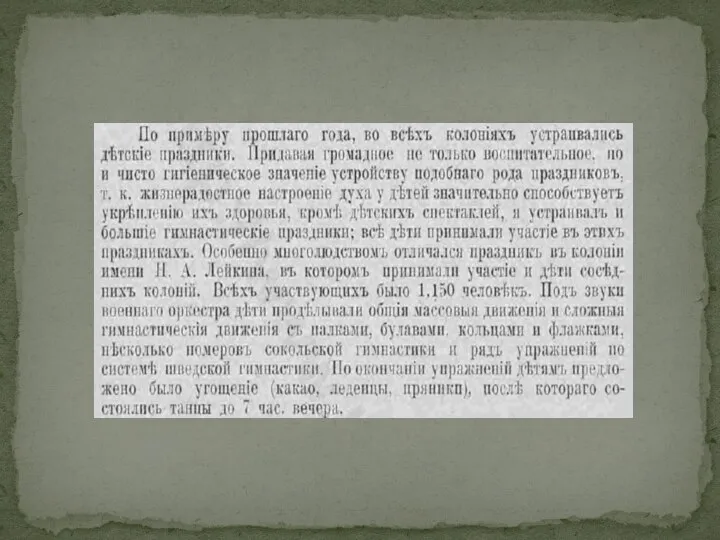

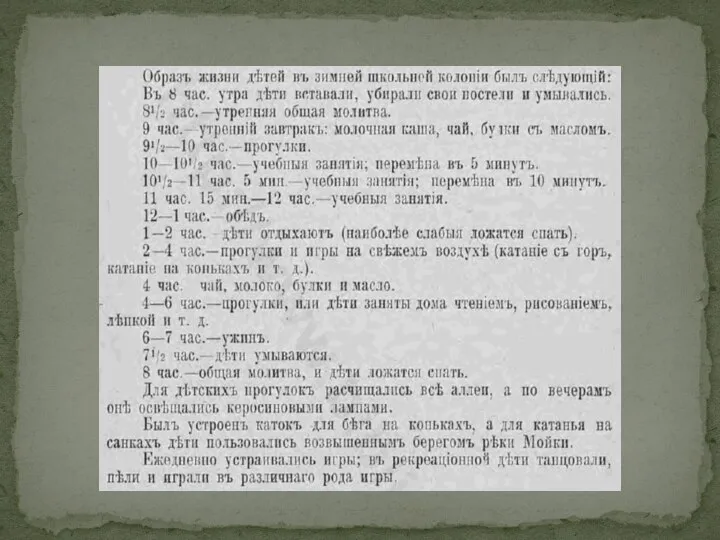

Слайд 18Школа была заинтересована в создании летних колоний потому, что они предлагали оздоровительный

Школа была заинтересована в создании летних колоний потому, что они предлагали оздоровительный

С педагогической точки зрения, перед сменой всегда ставилось несколько задач: медицинские, социальные (практические), образовательные. Таким образом, педагогический процесс в колониях представлял собой комплекс задач, которые решались одновременно. Колония помогала колонисту становиться взрослым, ответственным человеком.

Врачи и педагоги, в первую очередь, обращали внимание на решение колониями медицинских задач, проведение оздоровительных процедур, организацию питания и создание благоприятных условий для детей. В колониях такими процедурами являлись купания в ваннах, бане, речке, проведение спортивных занятий.

Слайд 19Отличительными чертами колоний являлось проведение практических и образовательных занятий. Заведующие колоний считали

Отличительными чертами колоний являлось проведение практических и образовательных занятий. Заведующие колоний считали

Образовательные занятия не носили строгий академический характер. Они были больше похоже на беседы и совместную коллективную деятельность, нежели на схоластические уроки.

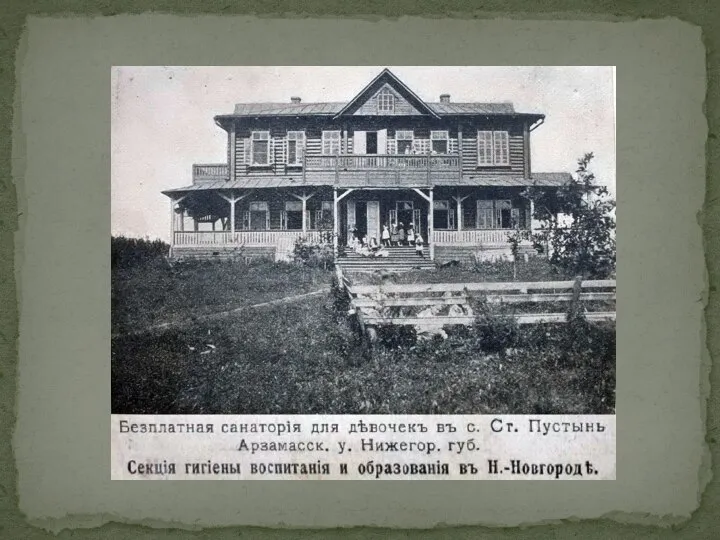

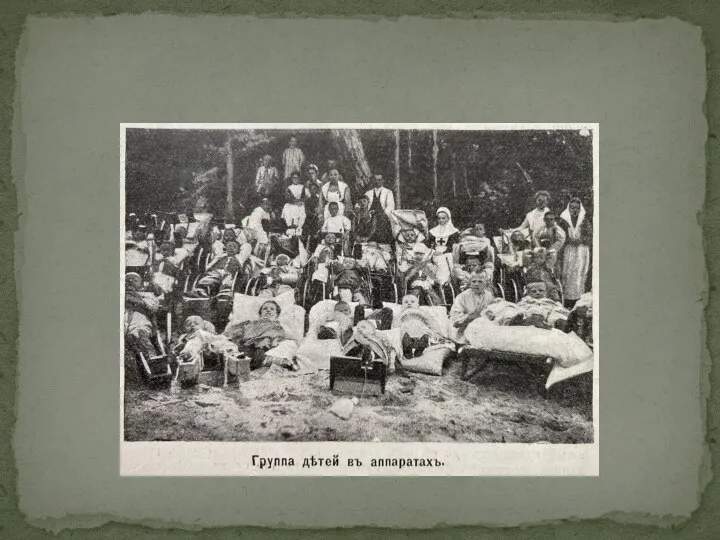

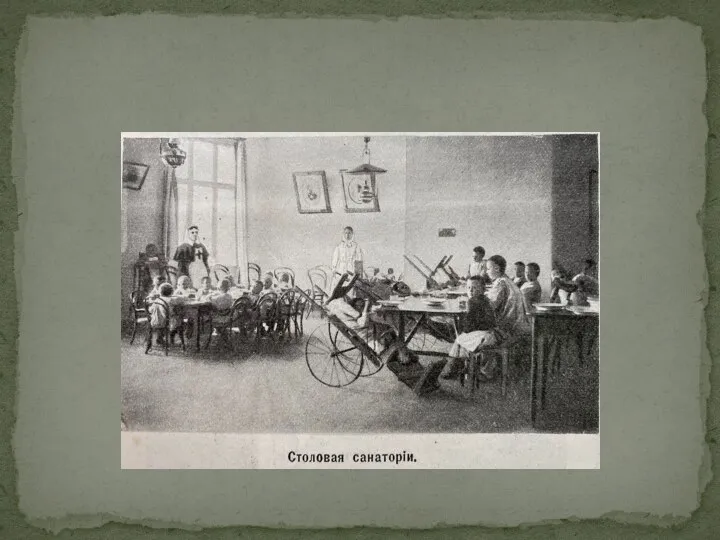

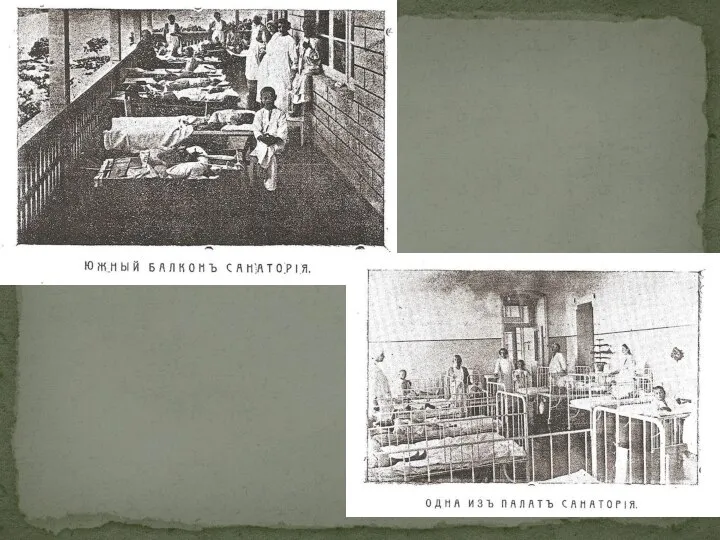

Слайд 23Следует заметить, что в начале XX века препараты, убивающие туберкулезную палочку («бациллу

Виндавский санаторий стал первой ласточкой, за ним последовали приморские санатории на Южном берегу Крыма. Уже в 1902 году (через четыре года после Виндавы) по инициативе знаменитого врача А.А.Боброва на средства общества «Санатории для детей» в Алупке был создан первый крымский детский санаторий. Кубанским медицинским обществом в 1913 году близ Геленджика на Тонком мысу в поселке Солнцедар был основан санаторий имени Н.И.Пирогова, который возглавила женщина-врач О.Ф.Трабша. Аналогичные учреждения функционировали в Баку, Одессе, Ялте, на Рижском взморье. В Петербурге «Общество борьбы с бугорчаткой» основало санатории для детей в Териоках (ныне Зеленогорск) и на Крестовском острове. Петербургский попечительский комитет о сестрах Красного креста с 1901 года содержал санаторий в Сестрорецке. В декабре 1913 года Московская секция борьбы с туберкулезом открыла в шести километ-рах от Москвы, в местности, которая называлась тогда Погонно-Лосиный остров, санаторий «Белая ромашка» — единственный в России специализированный санаторий для детей с легочным туберкулезом. В Москве существовали приюты для больных детей, функционирующие как санатории. При Ольгинской детской больнице на станции Пушкино Ярославской железной дороги был открыт в 1887 году приют святой Софии для неизлечимо больных детей. В него поступали дети с тяжелыми формами костно-суставного туберкулеза. В 1903 году был основан детский приют в Кисловодске, относящийся к Софийской детской больнице Москвы. В нем успешно применялось лечение ваннами и грязями. Также успешно работали Царскосельский детский санаторий (создан в 1907 году), санаторий на станции Графской Воронежского отдела Общества охранения народного здравия (создан в 1907 году), санаторий в Пущи-Водицы под Киевом, на острове Вормс, в Белостоке, Железноводске. В 1913 году в России имелось десять круглогодичных санаториев для детей. (источник)

На рубеже 19-20 веков стали открываться санатории для детей больных туберкулезом.

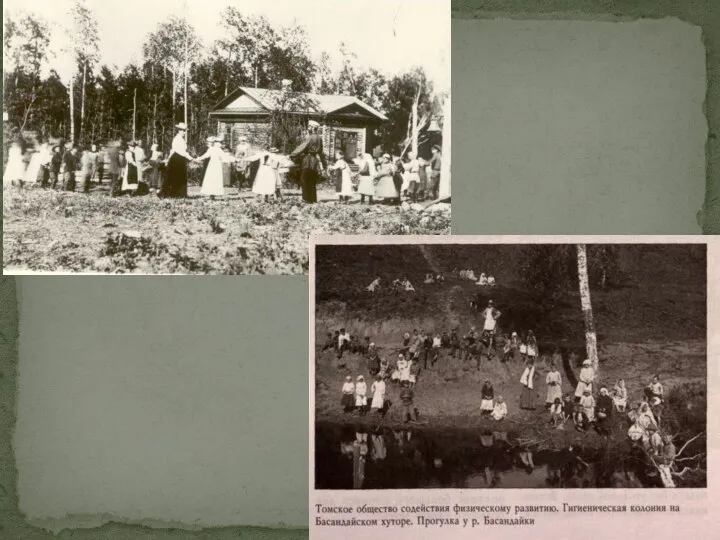

Слайд 26Детский костно-туберкулезный санаторий для детей из рабочих семей в Бузовны, Баку.

Детский костно-туберкулезный санаторий для детей из рабочих семей в Бузовны, Баку.

Сергий Радонежский. Предпосылки Куликовской битвы

Сергий Радонежский. Предпосылки Куликовской битвы ÐÑезенÑаÑÐ¸Ñ 2

ÐÑезенÑаÑÐ¸Ñ 2 Французская кампания 1940г

Французская кампания 1940г Начало Холодной войны международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг

Начало Холодной войны международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг Гражданская война

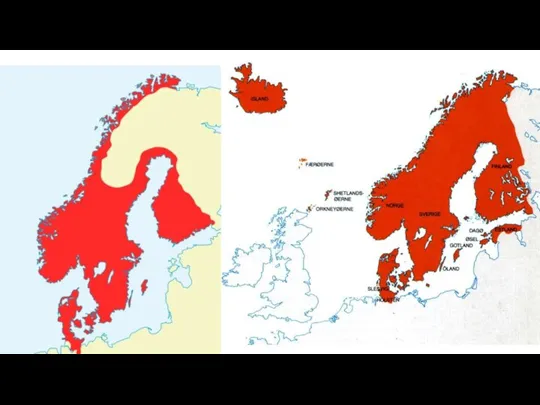

Гражданская война Правители средневековой Швеции

Правители средневековой Швеции Афинская демократия при Перикле

Афинская демократия при Перикле Самые известные православные храмы России

Самые известные православные храмы России Екатерина II Великая (1762-1796 гг.)

Екатерина II Великая (1762-1796 гг.) История появления резьбы по кости

История появления резьбы по кости Презентация на тему Бюджет семьи

Презентация на тему Бюджет семьи  Кто они такие октябрята и пионеры?

Кто они такие октябрята и пионеры? Памятные дни в Вооружённых Силах Российской Федерации

Памятные дни в Вооружённых Силах Российской Федерации Китайская Народная Республика (1979-2017)

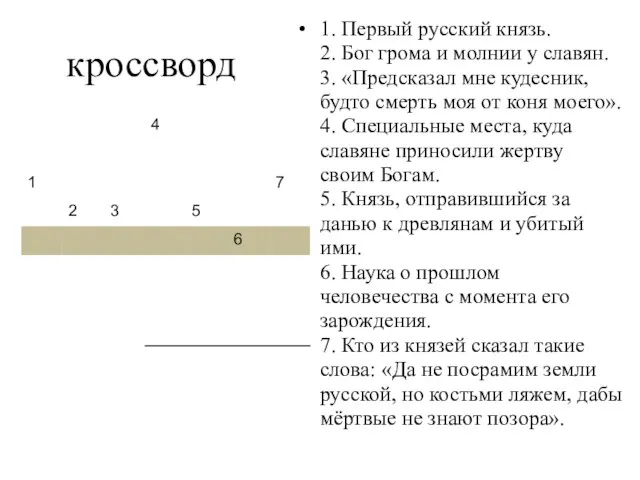

Китайская Народная Республика (1979-2017) Кроссворд по истории Древней Руси

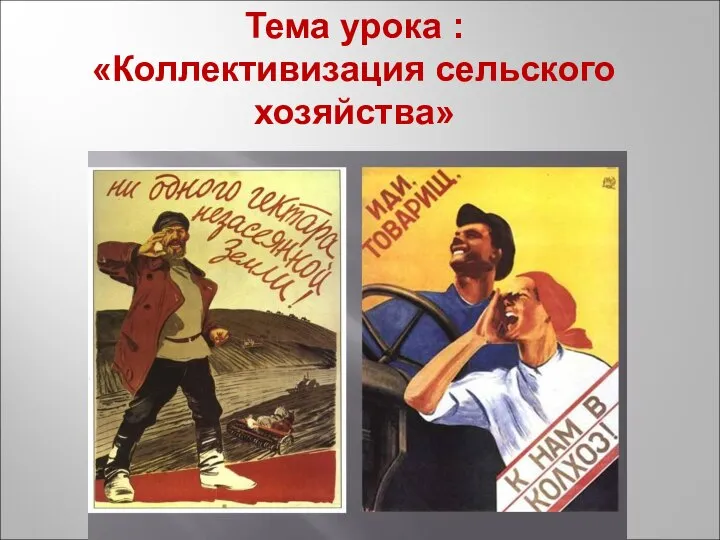

Кроссворд по истории Древней Руси Коллективизация сельского хозяйства

Коллективизация сельского хозяйства Палеогеновий період

Палеогеновий період Мы будем чтить Ваш подвиг вечно

Мы будем чтить Ваш подвиг вечно Связь поколений

Связь поколений Древний Египет. История Древнего мира. 5 класс

Древний Египет. История Древнего мира. 5 класс Флаг и герб России

Флаг и герб России История создания Вооруженных Сил России

История создания Вооруженных Сил России Перестройка

Перестройка Церковный раскол: его причины и последствия

Церковный раскол: его причины и последствия Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953)

Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953) Сосновоборск. Живая история

Сосновоборск. Живая история Иван III Великий

Иван III Великий Этапы исторического развития этических представлений

Этапы исторического развития этических представлений