Содержание

- 2. Социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие политические проблемы привели в начале XX в. к глубокому

- 3. Рабочее движение. Значительно больший, чем прежде, общественный резонанс приобрело рабочее движение. В 1900-1904 гг. было зарегистрировано

- 4. Особое значение имела всеобщая стачка рабочих юга России в июле 1903 г. Бастовало около 225 тыс.

- 5. Крестьянское движение В 1900-1904 гг. выступления крестьян достигли значительного размаха (около 600 волнений в 42 губерниях

- 6. Внутренняя политика В условиях нарастания социальной напряженности перед правительством встала задача или сохранения существующего строя репрессивными

- 7. Николай II

- 8. В 1894 г. на престол взошел царь Николай II. Ему суждено было стать последним российским императором.

- 9. Внутренняя политика Для решения рабочего вопроса правительство пошло на расширение фабричного законодательства, так как одними репрессиями

- 11. Скачать презентацию

Слайд 2Социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие политические проблемы привели в начале

Социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие политические проблемы привели в начале

XX в. к глубокому социально-политическому кризису. Он выражался в борьбе трудящихся против самодержавно-полицейского строя, в создании леворадикальных политический партий и либеральных оппозиционных союзов, в спорах внутри правящей верхушки и колебаниях правительственного курса.

Слайд 3Рабочее движение.

Значительно больший, чем прежде, общественный резонанс приобрело рабочее движение. В 1900-1904

Рабочее движение.

Значительно больший, чем прежде, общественный резонанс приобрело рабочее движение. В 1900-1904

гг. было зарегистрировано около 1000 стачек. В них приняло участие более 430 тыс. пролетариев. Забастовками были охвачены все крупные промышленные районы: Москва, Петербург, Донбасс, Баку, Урал. Изменился характер выступлений рабочих. Они выдвигали не только экономические требования (улучшение условий труда и быта), но и политические (ликвидация самодержавия, введение демократических свобод). Рабочие стали использовать новые формы борьбы: политические забастовки и демонстрации, всеобщие стачки.

Наиболее крупные события в рабочем движении начала XX в. — празднование 1 Мая в Харькове (1900), когда рабочие во время политической демонстрации впервые выдвинули лозунг «Долой самодержавие!»; первомайские демонстрации в Баку, Вильно и других городах; столкновение рабочих Обуховского завода в Петербурге с полицией и войсками 7 мая 1901 г., получившее название «Обуховская оборона». В ноябре 1902 г. экономическая забастовка в Ростове-на-Дону переросла в широкое политическое движение 30 тыс. рабочих.

Наиболее крупные события в рабочем движении начала XX в. — празднование 1 Мая в Харькове (1900), когда рабочие во время политической демонстрации впервые выдвинули лозунг «Долой самодержавие!»; первомайские демонстрации в Баку, Вильно и других городах; столкновение рабочих Обуховского завода в Петербурге с полицией и войсками 7 мая 1901 г., получившее название «Обуховская оборона». В ноябре 1902 г. экономическая забастовка в Ростове-на-Дону переросла в широкое политическое движение 30 тыс. рабочих.

Слайд 4Особое значение имела всеобщая стачка рабочих юга России в июле 1903 г.

Особое значение имела всеобщая стачка рабочих юга России в июле 1903 г.

Бастовало около 225 тыс. рабочих Баку, Батуми, Одессы, Киева, Николаева, Керчи, Тифлиса и других городов. К ним присоединились торговые служащие, телефонисты, печатники. Экономические требования (повышение заработной платы, улучшение условий труда, сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов) сочетались с политическими: предоставление свободы стачек, собраний, слова и печати; ликвидация самодержавия и установление демократической республики. Лишь с помощью войск правительству удалось подавить эту стачку.

В 1904 г. забастовки и демонстрации продолжались в разных районах страны. В них все чаще звучали политические требования. Наиболее крупной явилась 18-дневная всеобщая стачка рабочих Баку (декабрь 1904 г.). В ней участвовало до 50 тыс. человек. Рабочие требовали созыва Учредительного собрания, прекращения русско-японской войны, 8- часового рабочего дня и улучшения своего положения. Бакинцев поддержали рабочие Петербурга, Москвы, Самары и других городов. Размах движения и солидарность рабочих напугали правительство. Стачка закончилась победой рабочих: впервые в России был подписан коллективный договор («мазутная конституция») между рабочими и предпринимателями. В нем закреплялся 9-часовой рабочий день и 8-часовой в предпраздничные дни, предусматривалось повышение заработной платы на 20%, предоставление ежегодных отпусков и др.

В 1904 г. забастовки и демонстрации продолжались в разных районах страны. В них все чаще звучали политические требования. Наиболее крупной явилась 18-дневная всеобщая стачка рабочих Баку (декабрь 1904 г.). В ней участвовало до 50 тыс. человек. Рабочие требовали созыва Учредительного собрания, прекращения русско-японской войны, 8- часового рабочего дня и улучшения своего положения. Бакинцев поддержали рабочие Петербурга, Москвы, Самары и других городов. Размах движения и солидарность рабочих напугали правительство. Стачка закончилась победой рабочих: впервые в России был подписан коллективный договор («мазутная конституция») между рабочими и предпринимателями. В нем закреплялся 9-часовой рабочий день и 8-часовой в предпраздничные дни, предусматривалось повышение заработной платы на 20%, предоставление ежегодных отпусков и др.

Слайд 5Крестьянское движение

В 1900-1904 гг. выступления крестьян достигли значительного размаха (около 600 волнений

Крестьянское движение

В 1900-1904 гг. выступления крестьян достигли значительного размаха (около 600 волнений

в 42 губерниях европейской части России). Однако в эти годы крестьяне не выступали против самодержавия. Они требовали раздела помещичьей земли, сокращения налогов и повинностей. Наивысший подъем был отмечен в 1902 г., когда из-за голода, вызванного недородом 1901 г., начались волнения на Украине, в Поволжье, Грузии и Азербайджане. В ходе борьбы постепенно менялся ее характер. Все чаще выдвигались политические требования. Теперь крестьяне выступали и против отдельных помещиков, и против аграрной политики правительства.

Массовыми карательными действиями правительство задушило крестьянские волнения. В Полтавскую и Харьковскую губернии было введено более 10 тыс. солдат. Крестьян наказывали целыми селами, отдавали под суд, ссылали на каторгу. За понесенные помещиками «убытки» правительство наложило на крестьян дополнительный налог в 800 тыс. рублей.

Массовыми карательными действиями правительство задушило крестьянские волнения. В Полтавскую и Харьковскую губернии было введено более 10 тыс. солдат. Крестьян наказывали целыми селами, отдавали под суд, ссылали на каторгу. За понесенные помещиками «убытки» правительство наложило на крестьян дополнительный налог в 800 тыс. рублей.

Слайд 6Внутренняя политика

В условиях нарастания социальной напряженности перед правительством встала задача или сохранения

Внутренняя политика

В условиях нарастания социальной напряженности перед правительством встала задача или сохранения

существующего строя репрессивными методами, или его модернизация. В высших правительственных сферах не было единства в решении этой проблемы. Одни (министр финансов С.Ю. Витте, губернатор П.Д. Святополк-Мирский и др.) считали необходимыми экономические, политические и социальные реформы, чтобы привести государственное устройство России в соответствие с потребностями развивающегося индустриального общества. Другие (обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, министры внутренних дел И.Н. Дурново и В.К. Плеве) не признавали совершившихся в экономической жизни страны перемен, требовали расправы с революционерами и оппозиционерами, стремились усилить идеологический нажим на общественное сознание в духе теории «официальной народности». Выбор правительственного курса целиком и полностью зависел от императора

Слайд 7Николай II

Николай II

Слайд 8В 1894 г. на престол взошел царь Николай II. Ему суждено было

В 1894 г. на престол взошел царь Николай II. Ему суждено было

стать последним российским императором. Он не обладал ни сильным характером, ни государственным кругозором. Большое влияние на него имели мать (вдовствующая императрица Мария Федоровна), жена (императрица Александра Федоровна), К.П. Победоносцев, а в последние годы правления — Г.Е. Распутин. Все это оказалось губительно не только для его семьи, но и для всей России.

С середины 90-х годов XIX в. общество ожидало либеральных перемен. Однако в первой же публичной речи новый царь решительно отмел идею о малейшем ограничении самодержавия. Этим он положил начало расколу между верховной властью и либералами. Суть внутренней политики правительства Николая II состояла в том, чтобы не поступиться основными самодержавными принципами и в то же время снять социальную напряженность в стране

С середины 90-х годов XIX в. общество ожидало либеральных перемен. Однако в первой же публичной речи новый царь решительно отмел идею о малейшем ограничении самодержавия. Этим он положил начало расколу между верховной властью и либералами. Суть внутренней политики правительства Николая II состояла в том, чтобы не поступиться основными самодержавными принципами и в то же время снять социальную напряженность в стране

Слайд 9Внутренняя политика

Для решения рабочего вопроса правительство пошло на расширение фабричного законодательства, так

Внутренняя политика

Для решения рабочего вопроса правительство пошло на расширение фабричного законодательства, так

как одними репрессиями нельзя было погасить недовольство. В 1897 г. был принят закон об ограничении рабочего дня 11,5 часами. Были расширены права фабричной инспекции, призванной следить за нарушением законов предпринимателями, гасить возможные причины забастовок. В 1903 г. был принят закон о компенсациях фабрикантами рабочим, получившим травму на производстве. Эти постановления правительства не выполнялись.

«Попечительная» политика правительства выражалась и в создании легальных рабочих организаций под наблюдением полиции. Цель состояла в том, чтобы отвлечь пролетариат от антиправительственной борьбы. На некоторое время часть рабочих увлеклась идеей сотрудничества с властями и начала участвовать в «зубатовских» организациях, названных по имени их инициатора, начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова. Законом 1903 г. рабочим было разрешено выбирать старост, следивших за соблюдением предпринимателем условий найма. Политика «полицейского социализма» натолкнулась на сопротивление фабрикантов, решивших, что полиция натравливает на них трудящихся, и на недоверие самих рабочих, которым надоело ждать обещанных реформ.

«Попечительная» политика правительства выражалась и в создании легальных рабочих организаций под наблюдением полиции. Цель состояла в том, чтобы отвлечь пролетариат от антиправительственной борьбы. На некоторое время часть рабочих увлеклась идеей сотрудничества с властями и начала участвовать в «зубатовских» организациях, названных по имени их инициатора, начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова. Законом 1903 г. рабочим было разрешено выбирать старост, следивших за соблюдением предпринимателем условий найма. Политика «полицейского социализма» натолкнулась на сопротивление фабрикантов, решивших, что полиция натравливает на них трудящихся, и на недоверие самих рабочих, которым надоело ждать обещанных реформ.

Жизнь древних людей на территории Казахстана. Андроновская культура и Бегазыдандыбаевская культура

Жизнь древних людей на территории Казахстана. Андроновская культура и Бегазыдандыбаевская культура Пушкин в Казани

Пушкин в Казани Петровские реформы

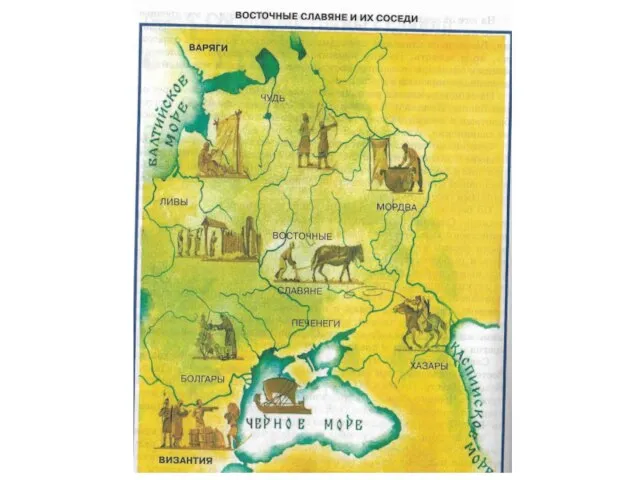

Петровские реформы Восточные славяне и их соседи. Славянские воины и богатыри

Восточные славяне и их соседи. Славянские воины и богатыри Презентация на тему Быт крестьян XVI-XVII века

Презентация на тему Быт крестьян XVI-XVII века  Развитие Османской империи в XIX в

Развитие Османской империи в XIX в Герой Великой Отечественной войны. 1 класс

Герой Великой Отечественной войны. 1 класс Египетские Пирамиды - чудо света

Египетские Пирамиды - чудо света Коренной перелом в ВОв

Коренной перелом в ВОв Творческая работа В западном направлении

Творческая работа В западном направлении Die Neue Wache

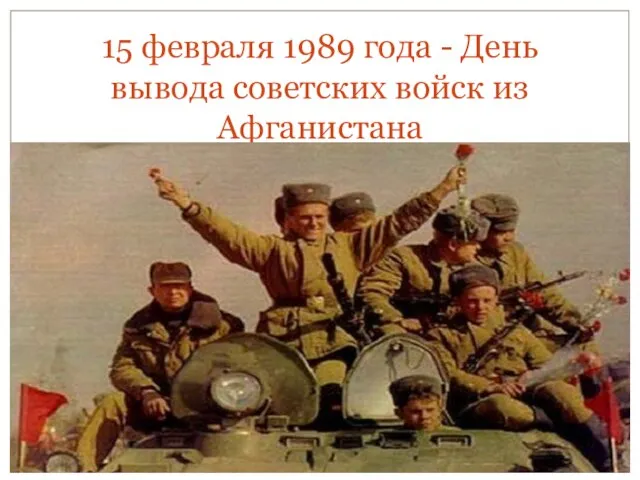

Die Neue Wache 15 февраля 1989 года - День вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 1989 года - День вывода советских войск из Афганистана От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского художественного стиля

От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского художественного стиля Как жили первые чебоксарцы

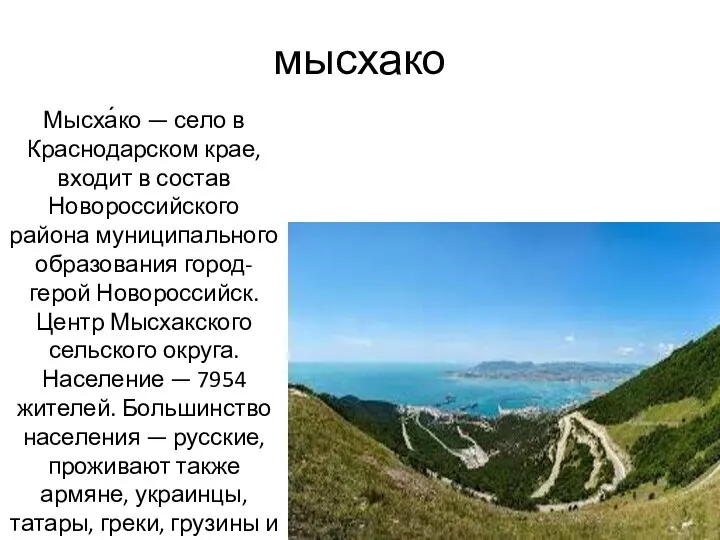

Как жили первые чебоксарцы Мысха́ко — село в Краснодарском крае

Мысха́ко — село в Краснодарском крае Презентация на тему Греки и Персы

Презентация на тему Греки и Персы  История прадедушкиных вилок

История прадедушкиных вилок История России.10 класс

История России.10 класс Великое посольство

Великое посольство Презентация на тему Культура и особенности Норвегии

Презентация на тему Культура и особенности Норвегии  Ушедшей войны следы

Ушедшей войны следы Политическое развитие России в 1990-е гг

Политическое развитие России в 1990-е гг Центр объединения русских земель. Великое княжение Владимирское

Центр объединения русских земель. Великое княжение Владимирское Презентация на тему История создания Вооруженных сил РФ

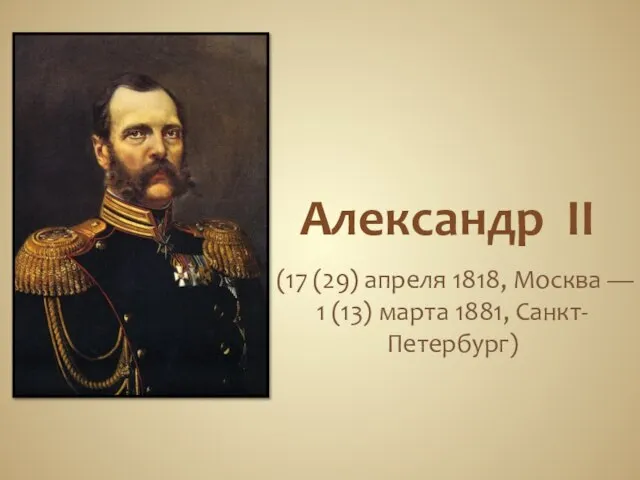

Презентация на тему История создания Вооруженных сил РФ  Презентация на тему Александр II и его реформы

Презентация на тему Александр II и его реформы  Флэш-игра Мой город. Апатиты

Флэш-игра Мой город. Апатиты Время в древности

Время в древности Презентация на тему Географическое положение и периоды истории Древнего Египта

Презентация на тему Географическое положение и периоды истории Древнего Египта