- Главная

- История

- Сухопутные пути в период объединения Русских земель вокруг Московского княжества, XIII-XV века

Содержание

- 3. Как известно, татаро-монгольское нашествие нанесло тяжелый ущерб Русской земле и, в частности, оно определенным образом сказалось

- 5. Первая, древнейшая мостовая Черницыной улицы в Новгороде была сооружена в 938 г., Великой улицы – в

- 6. Устройство мостовых было традиционно и повторялось в течение столетий вплоть до XVIII в. В основу мостовой

- 8. Из Новгорода происходит богатейшая коллекция деталей саней (полозья, копылы, грядки, оглобли и пр.). Полозья изготовляли из

- 9. Ручные санки

- 10. Жесткий хомут на деревянной основе был изобретен на Востоке, на Руси он появился в X в.

- 11. Конструкция колеса

- 12. Примерно с XIII-XIV вв., когда особенно резко выявилась политическая обособленность отдельных частей Русской земли, процесс развития

- 13. По летописным данным установлено, что уже к этому времени Москва являлась узлом важнейших сухопутных дорог и,

- 14. Сухопутные пути и дорожное строительство в Московском государстве (XVI-XVII вв.) Московское княжество объединяет вокруг себя земли

- 15. Ямы располагались на расстоянии в 30-50 вёрст. Ямщики были обязаны обеспечивать лошадьми всех путешествующих с княжеской

- 16. Дорожное строительство и его техника в Российской империи XVIII в. В петровскую эпоху надзор за дорогами

- 17. Им предписывалось «прилагать неусыпное смотрение и попечение, чтобы дороги, мосты и переправы... в таком исправном состоянии

- 24. При главном директоре состояла экспедиция, в которую входило три разряда (отделения), из которых сухопутными дорогами занималось

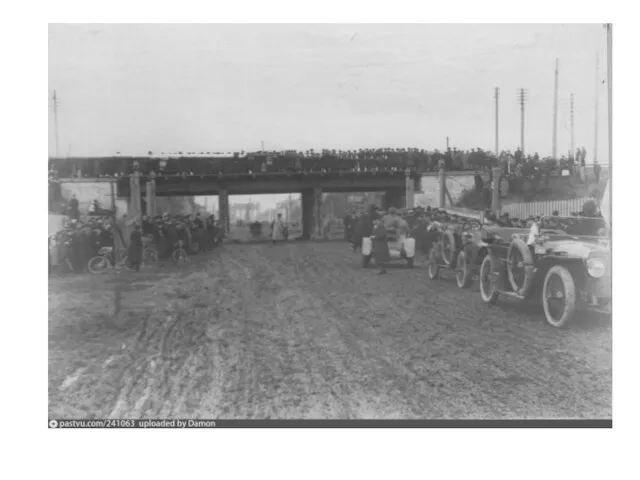

- 25. Во второй половине XIX в. значение грунтовых и шоссейных дорог в России, в связи с развитием

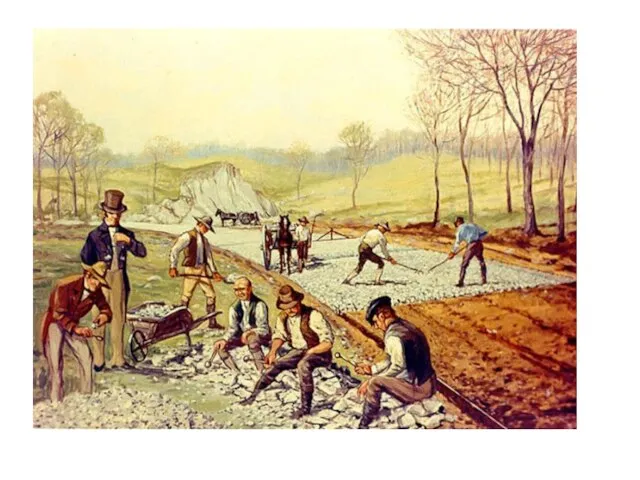

- 26. Как строили дороги Технологию шоссейных дорог в России утвердили особым сенатским приказом в 1786 году, повелев

- 27. К тому моменту в применении твёрдых дорожных покрытий мы отстали от европейских стран на 100 лет.

- 29. Сегодня мало кто задумывается о том, откуда вошли в нашу жизнь асфальтовые дороги, – настолько они

- 30. Дорожные ведомства XVIII века На протяжении XVIII века в России не существовало единого учреждения, ведавшего сухопутными

- 31. Первым специальным дорожным ведомством в России стоит считать Канцелярию от строения перспективной дороги, подчинявшуюся Сенату через

- 32. В сферу ответственности Канцелярии от строения перспективной дороги входила только одна – «перспективная» – дорога, пробитая

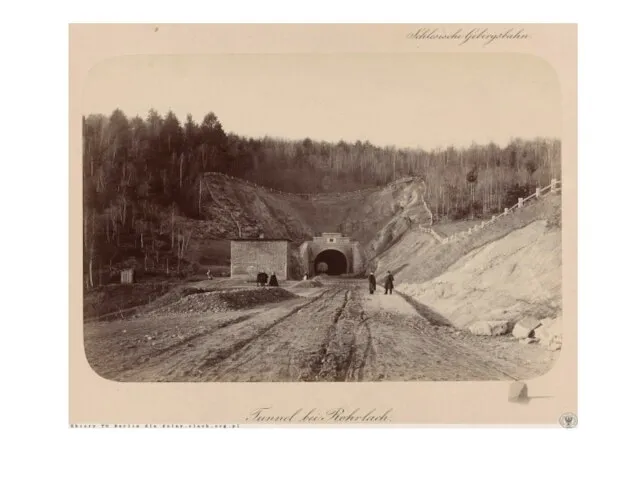

- 33. Первая часть дороги, от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани на Волхове, была сооружена в 1716-1719 гг.156. Затем,

- 35. Скачать презентацию

Слайд 3Как известно, татаро-монгольское нашествие нанесло тяжелый ущерб Русской земле и, в частности,

Как известно, татаро-монгольское нашествие нанесло тяжелый ущерб Русской земле и, в частности,

Слайд 5Первая, древнейшая мостовая Черницыной улицы в Новгороде была сооружена в 938 г.,

Первая, древнейшая мостовая Черницыной улицы в Новгороде была сооружена в 938 г.,

Слайд 6Устройство мостовых было традиционно и повторялось в течение столетий вплоть до XVIII

Устройство мостовых было традиционно и повторялось в течение столетий вплоть до XVIII

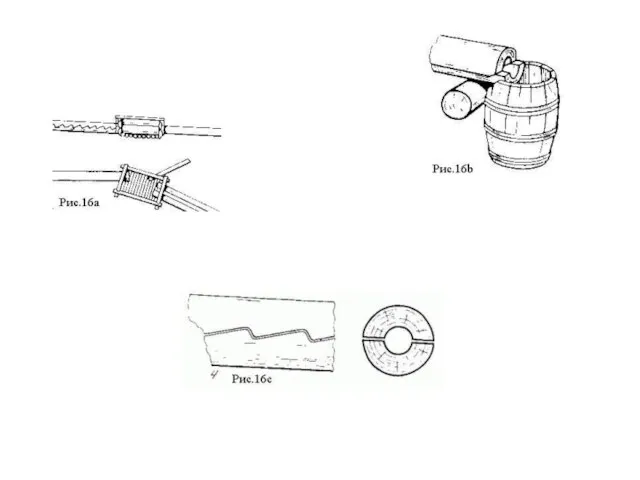

Крупные улицы и рыночные площади северорусских городов были снабжены инженерными сооружениями. Вдоль них во влажной почве прокладывали дренажные системы, предназначенные для отвода подземных вод. Они состояли из вкопанных в землю водосборников в виде бочек и маленьких бревенчатых срубов-колодцев, покрытых берестой и бревнами, и врезанных в них деревянных труб, одни из которых служили для сбора воды в накопитель, а другие, большего диаметра – для сброса ее в реку или ручей.

Трубы сооружали из продольно расколотых и выдолбленных бревен диаметром 40 – 60 см, внутренний диаметр трубы достигал 20 см. Продольные срезы бревен были не горизонтальными, а уступчатыми, что предотвращало скольжение двух половин трубы друг относительно друга. Швы конструкций уплотняли берестяными прокладками (Рис.2, a-c) .

Слайд 8Из Новгорода происходит богатейшая коллекция деталей саней (полозья, копылы, грядки, оглобли и

Из Новгорода происходит богатейшая коллекция деталей саней (полозья, копылы, грядки, оглобли и

Слайд 9Ручные санки

Ручные санки

Слайд 10Жесткий хомут на деревянной основе был изобретен на Востоке, на Руси он

Жесткий хомут на деревянной основе был изобретен на Востоке, на Руси он

Кроме саней, для перевозки грузов (в частности, бревен) применялись волокуши. Они также найдены в Новгороде. Оглобли волокуш делали из дерева с комлем ; в задней комлевой части, использовавшейся как полоз, они загнуты кверху. На эти оглобли с помощью пазов надевали поперечный брус, к которому крепили груз (Рис. 18) . Телеги хуже известны по археологическим материалам. В Новгороде и Берестье найдено всего несколько колес, они относятся с XI-XII вв. Диаметр новгородского колеса большой, около 85 см, обод изготовлен из цельного гнутого дубового бруса, спиц девять, они также дубовые. В ободе и ступице выдолблены гнезда для спиц, в которых они были дополнительно укреплены клиньями. Ступица представляет собой массивную точеную на токарном станке болванку с центральным отверстием для оси диаметром 6 см и гнездами для спиц. Конструкция колеса технически совершенна и не отличается от лучших образцов тележных колес XIX в. (Рис. 19) .

Слайд 11Конструкция колеса

Конструкция колеса

Слайд 12Примерно с XIII-XIV вв., когда особенно резко выявилась политическая обособленность отдельных частей

Примерно с XIII-XIV вв., когда особенно резко выявилась политическая обособленность отдельных частей

Слайд 13По летописным данным установлено, что уже к этому времени Москва являлась узлом

По летописным данным установлено, что уже к этому времени Москва являлась узлом

соответствии с установленным распорядком.

Слайд 14Сухопутные пути и дорожное строительство

в Московском государстве (XVI-XVII вв.)

Московское княжество объединяет вокруг

Сухопутные пути и дорожное строительство

в Московском государстве (XVI-XVII вв.)

Московское княжество объединяет вокруг

Слайд 15Ямы располагались на расстоянии в 30-50 вёрст. Ямщики были обязаны обеспечивать лошадьми

Ямы располагались на расстоянии в 30-50 вёрст. Ямщики были обязаны обеспечивать лошадьми

Слайд 16Дорожное строительство и его техника в Российской

империи XVIII в.

В петровскую эпоху надзор

Дорожное строительство и его техника в Российской

империи XVIII в.

В петровскую эпоху надзор

Слайд 17Им предписывалось «прилагать неусыпное смотрение и попечение, чтобы дороги, мосты и переправы...

Им предписывалось «прилагать неусыпное смотрение и попечение, чтобы дороги, мосты и переправы...

На протяжении XVIII-XIX вв. дорожные ведомства подвергались постоянным реорганизациям. В 1809 году Александр I утвердил Учреждение об управлении водяными и сухопутными сообщениями. Согласно ему Экспедиция водяных сообщений и Экспедиция устроения дорог в государстве сливались в Управление водяными и сухопутнымисообщениями (с 1810 года -Главное управление путей сообщения ГУПС), которому поручались все имевшие государственное значение коммуникации. Управление находилось в Твери, во главе его стояли

Слайд 24При главном директоре состояла экспедиция, в которую входило три разряда (отделения), из

При главном директоре состояла экспедиция, в которую входило три разряда (отделения), из

Её поручили специальным окружным полицейским командам, находившимся в подчинении окружных начальников. Команды состояли из полицмейстера, смотрителей, унтер-офицеров и рядовых. Их задачей являлась не борьба с уголовной преступностью, но наблюдение за тем, «чтобы дороги, мосты, рвы и прочее не были повреждены, чтобы боковые каналы не были завалены, самые дороги не были суживаемы

строениями, плетнями или запахиваемы».

Слайд 25Во второй половине XIX в. значение грунтовых и шоссейных дорог в России,

Во второй половине XIX в. значение грунтовых и шоссейных дорог в России,

Слайд 26Как строили дороги

Технологию шоссейных дорог в России утвердили особым сенатским приказом в 1786 году, повелев

Как строили дороги

Технологию шоссейных дорог в России утвердили особым сенатским приказом в 1786 году, повелев

Именно так, немного усовершенствовав процесс (в 1850-х инженер Евреинов рекомендовал «при укатке до россыпи высевок выбирать по возможности сырое и дождливое время»), строилась в середине века почтовая дорога Москва – Харьков. Для её мощения использовали местный камень – курский самород (другое название – рогач).

Что же касается земских дорог, то в подавляющем большинстве это были грунтовки, переходившие в щебенчатые покрытия на подъездах к населённым пунктам. Содержание их сводилось к «заравниванию колевин, выбоин, исправности дамб». Ремонтировались они самыми примитивными орудиями – топором, лопатой, бороной.

Несмотря на то, что в начале XX века в России появились автомобили, никаких подвижек по строительству автогужевых дорог в наших уездах (во всяком случае в дорожных сметах) до начала Первой мировой войны не было.

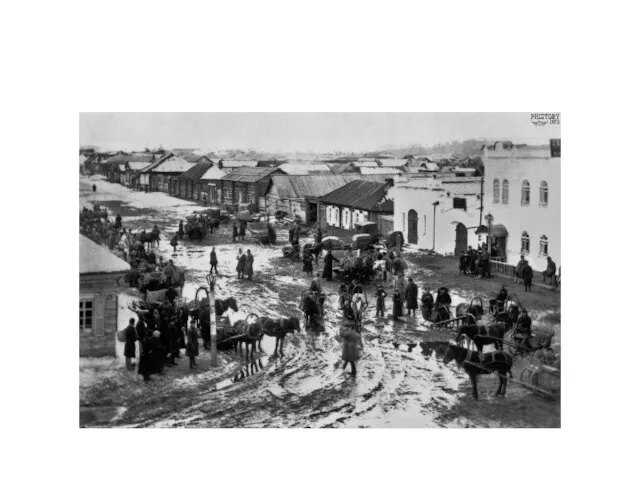

Да что говорить об уездных дорогах, если каменное мощение улиц в городах было редкостью. В Белгороде центральные улицы и площадь замостили в связи с канонизацией святителя Иоасафа в 1911 году. Для этого специально с Донбасса везли каменную брусчатку. Известно, что булыжные мостовые были в купеческих Бирюче и Старом Осколе. Тротуары же, судя по старым фотографиям, были в основном дощатыми.

Отсутствие хороших, проходных в любое время года дорог, безусловно, тормозило развитие внутренней уездной торговли, промышленности. Зачастую в Харьков белгородцам было добраться (в том числе по железной дороге) куда проще, чем в соседний уезд.

На протяжении десятилетий историки говорили, что революция 1917 года коренным образом изменила темпы дорожного строительства в стране. Возможно. Только такое чудо-покрытие, как асфальт (в Санкт-Петербурге его, к слову, использовали впервые в 1839 году), белгородцы стали массово использовать лишь в 1960-е годы.

Слайд 27К тому моменту в применении твёрдых дорожных покрытий мы отстали от европейских стран на 100 лет.

К тому моменту в применении твёрдых дорожных покрытий мы отстали от европейских стран на 100 лет.

Слайд 29Сегодня мало кто задумывается о том, откуда вошли в нашу жизнь асфальтовые дороги, – настолько

Сегодня мало кто задумывается о том, откуда вошли в нашу жизнь асфальтовые дороги, – настолько

А между тем их история насчитывает два века, и начало им дал английский инженер-дорожник Джон Лаудон Макадам (1756–1836). В 1815 году, став инспектором Бристольской дорожной компании, он разработал для неё принципы, которые легли в основу создания всех современных асфальтовых дорог.

Основой дорожной конструкции Макадама стали дроблёный камень и гравий, укладываемые толстым слоем. Ещё одной находкой инженера стал слегка выпуклый профиль дорожного полотна, позволяющий быстрее стекать дождевой воде. Новый тип дорожного полотна оказался настолько популярным и востребованным, что получил название «макадам» – в честь изобретателя. Несколько позже изобретение шотландца усовершенствовали, придумав связывать щебень жидким гудроном.

Уже в 1823 году английский парламент, обсудив идеи Макадама, признал их перспективными в сфере дорожного строительства. А в 1827 году инновационно мыслящий шотландец стал главным дорожным инженером Британии.

Слайд 30Дорожные ведомства XVIII века

На протяжении XVIII века в России не существовало единого

Дорожные ведомства XVIII века

На протяжении XVIII века в России не существовало единого

Слайд 31Первым специальным дорожным ведомством в России стоит считать Канцелярию от строения перспективной

Первым специальным дорожным ведомством в России стоит считать Канцелярию от строения перспективной

Слайд 32В сферу ответственности Канцелярии от строения перспективной дороги входила только одна –

В сферу ответственности Канцелярии от строения перспективной дороги входила только одна –

Слайд 33Первая часть дороги, от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани на Волхове, была сооружена

Первая часть дороги, от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани на Волхове, была сооружена

Игра Освобождение Курска

Игра Освобождение Курска Развитие России в начале XX века

Развитие России в начале XX века Троянская война. Миф или реальность

Троянская война. Миф или реальность Исторический квест к столетию октябрьских событий 1917 года

Исторический квест к столетию октябрьских событий 1917 года Железный век на территории Приморья. Янковская археологическая культура 8-3 вв. до н.э

Железный век на территории Приморья. Янковская археологическая культура 8-3 вв. до н.э В книжной памяти мгновения Победы

В книжной памяти мгновения Победы Строители в годы Великой Отечественной войны

Строители в годы Великой Отечественной войны Эпоха дворцовых переворотов

Эпоха дворцовых переворотов Исследовательская работа - Я помню, я горжусь

Исследовательская работа - Я помню, я горжусь Презентация на тему: Что изучает история

Презентация на тему: Что изучает история Презентация на тему "Дети Великой Отечественной Войны 1941-1945" - презентации по Истории

Презентация на тему "Дети Великой Отечественной Войны 1941-1945" - презентации по Истории  Рассказ Сергея Петровича Алексеева Тульские пряники

Рассказ Сергея Петровича Алексеева Тульские пряники История одной школы в годы блокады Ленинграда

История одной школы в годы блокады Ленинграда Вопросы по всеобщей истории

Вопросы по всеобщей истории Судебная реформа 1864 года в России

Судебная реформа 1864 года в России Город Ангарск

Город Ангарск Культура Японии: периодизация

Культура Японии: периодизация История искусств. Древняя Греция

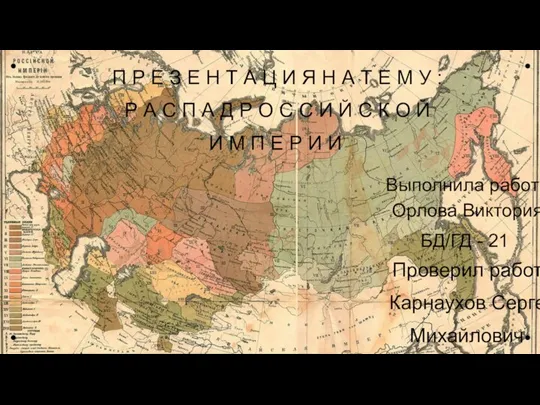

История искусств. Древняя Греция Распад Российской империи

Распад Российской империи Презентация на тему Налог на добавленную стоимость (НДС)

Презентация на тему Налог на добавленную стоимость (НДС)  История гобелена

История гобелена Раннее Средневековье

Раннее Средневековье США до середины ХIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост

США до середины ХIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост Политика Фёдора Алексеевича Романова

Политика Фёдора Алексеевича Романова 1990-е годы в истории России

1990-е годы в истории России Битва на Чудском озере

Битва на Чудском озере Презентация на тему Несостоятельность (банкротство)

Презентация на тему Несостоятельность (банкротство)  Край Горных Мари

Край Горных Мари