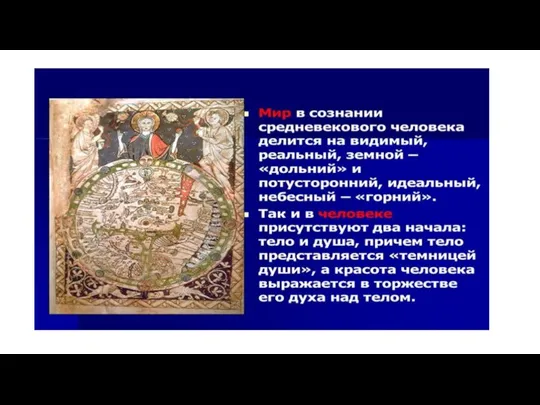

Слайд 21В основе мировоззрения средневекового русского человека было положено христианство в его православной

версии, христианский календарь, христианское время и пространство, христианское представление о сотворении мира, отпадении мира от Бога, его последующем конце.

С точки зрения православного христианства Бог представляет собой триипостасное сверхсущество, в котором три ипостаси существуют нераздельно, неизменно, неразлучно. Эти ипостаси единосущны, но из ипостаси Отца в вечности рождается ипостась Сына и исходит ипостась Духа. Мир творится Отцом через Сына в Духе.

В православном мировоззрении человек – в центре мира, он выше ангелов, ибо соединил в себе две природы: духовную и материальную. Человек – микрокосм, отражающий макрокосм. Человек – единственный носитель Образа и Подобия Бога, он – тварный бог, дающий имена всему живому.

История человечества с точки зрения христианства развивается от сотворения мира к грехопадению, от грехопадения к воплощению Логоса во Христе, от воплощения к смерти и воскрешению, от воскрешения к чуду пятидесятницы и установлению церкви, от установления церкви к концу времен и пришествию Антихриста, от пришествия Антихриста к последней битве добра со злом и второму пришествию Христа.

После Флорентийской унии (1438 – 1445), где Византия попыталась соединиться с Римом и в итоге подчинилась ему, русская духовная элита осознала себя единственным истинным и верным носителем божественного откровения, хранителем наследия отцов церкви, хранителем того места, на котором произойдет второе пришествие Христа.

Начало холодной войны 1946-1953 гг

Начало холодной войны 1946-1953 гг Великая Отечественная война. Викторина для школьников

Великая Отечественная война. Викторина для школьников Пещера Ласко во Франции

Пещера Ласко во Франции Театр и кино в годы Великой Отечественной войны

Театр и кино в годы Великой Отечественной войны Гуцало О. Римская курия (общая характеристика)

Гуцало О. Римская курия (общая характеристика) День Крещения Руси. Книжная выставка

День Крещения Руси. Книжная выставка Храмы в Вооруженных силах РФ

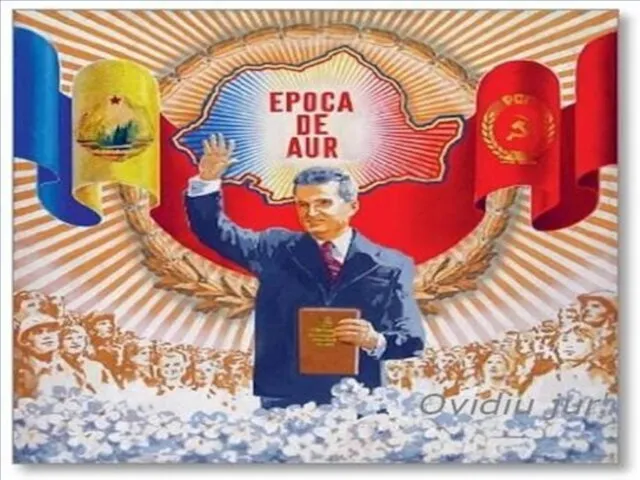

Храмы в Вооруженных силах РФ Презентация на тему Восточная Европа в 1945-2010 гг

Презентация на тему Восточная Европа в 1945-2010 гг  Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны Презентация на тему Михаил Васильевич Ломоносов

Презентация на тему Михаил Васильевич Ломоносов  Французская революция. От монархии к республике

Французская революция. От монархии к республике презентация

презентация ГУП РК Керченский металлургический завод

ГУП РК Керченский металлургический завод Презентация на тему Общественное движение в 80-90-ые годы XIX века

Презентация на тему Общественное движение в 80-90-ые годы XIX века  История праздника День России

История праздника День России Куликовская битва

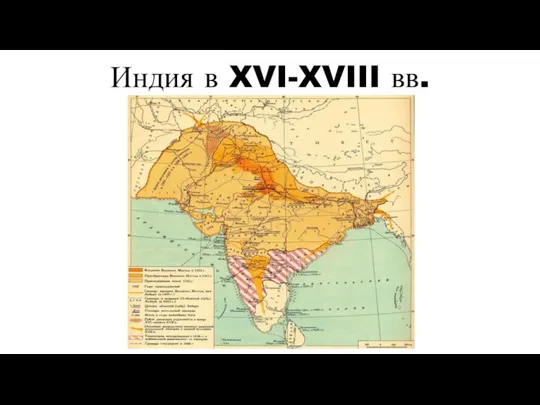

Куликовская битва Индия в XVI-XVIII вв

Индия в XVI-XVIII вв Понятие истории науки

Понятие истории науки Lebanese culture 1941-present

Lebanese culture 1941-present Нидерланды

Нидерланды Военные песни Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Военные песни Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Образование и воспитание в Киевской Руси. (10-13 вв.)

Образование и воспитание в Киевской Руси. (10-13 вв.) Античная цивилизация: античный идеал человека, культурное наследие Античности

Античная цивилизация: античный идеал человека, культурное наследие Античности СССР в годы перестройки

СССР в годы перестройки День освобождения Льгова

День освобождения Льгова 23 февраля – День защитника Отечества

23 февраля – День защитника Отечества Просвещение

Просвещение Выставки художественных работ из фондов ВОКМ и Городокского краеведческого музея

Выставки художественных работ из фондов ВОКМ и Городокского краеведческого музея