Содержание

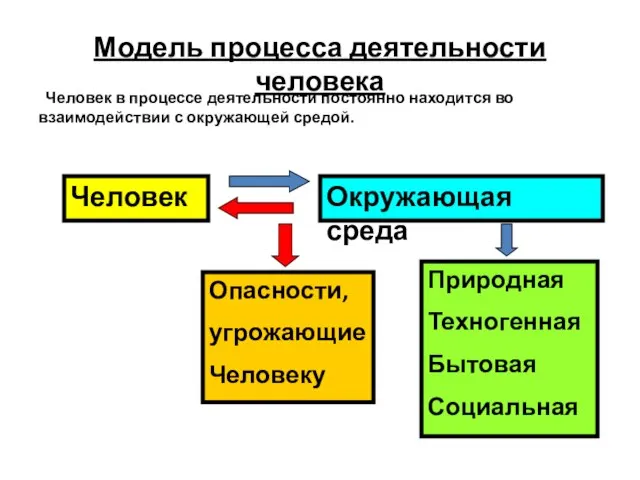

- 3. Модель процесса деятельности человека Человек в процессе деятельности постоянно находится во взаимодействии с окружающей средой. Человек

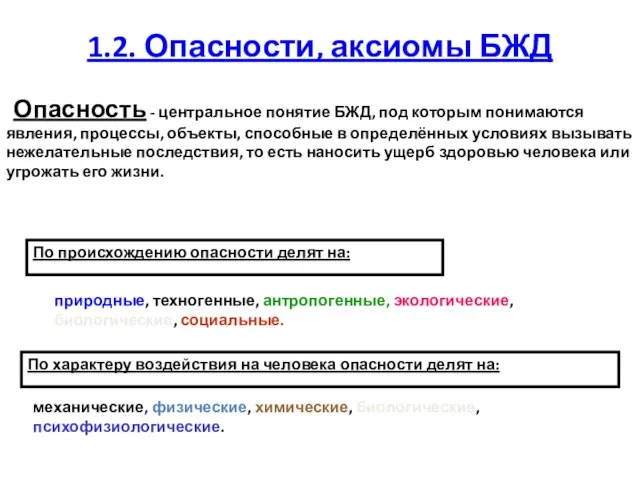

- 5. 1.2. Опасности, аксиомы БЖД Опасность - центральное понятие БЖД, под которым понимаются явления, процессы, объекты, способные

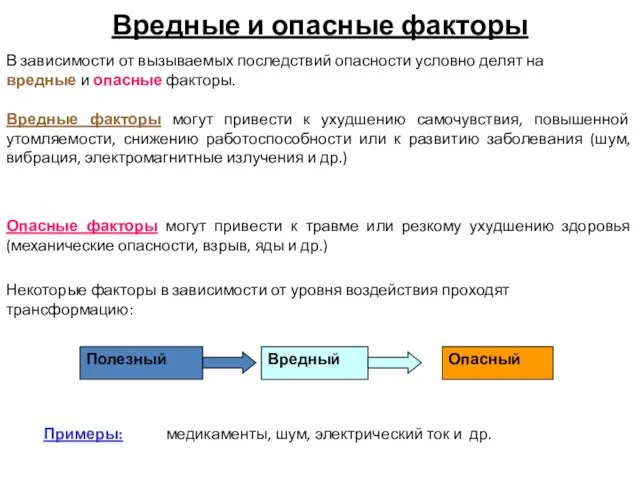

- 6. Вредные и опасные факторы В зависимости от вызываемых последствий опасности условно делят на вредные и опасные

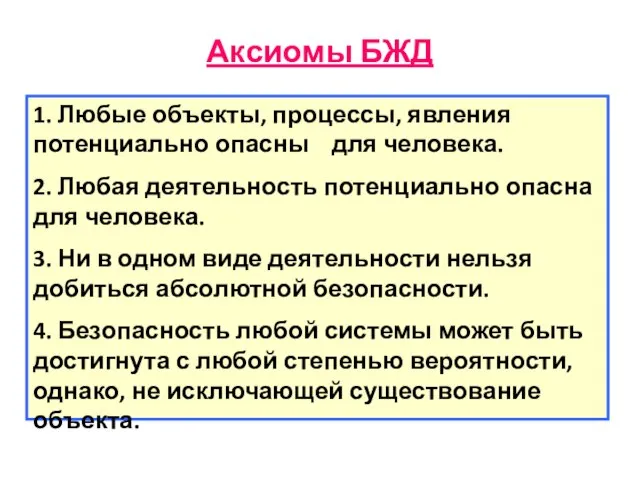

- 7. Аксиомы БЖД 1. Любые объекты, процессы, явления потенциально опасны для человека. 2. Любая деятельность потенциально опасна

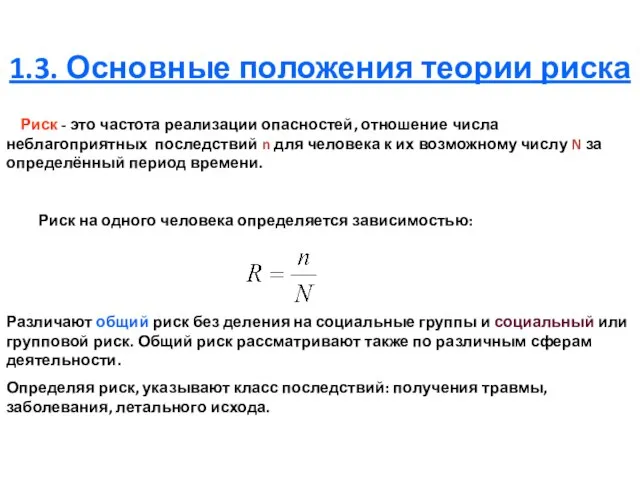

- 8. 1.3. Основные положения теории риска Риск - это частота реализации опасностей, отношение числа неблагоприятных последствий n

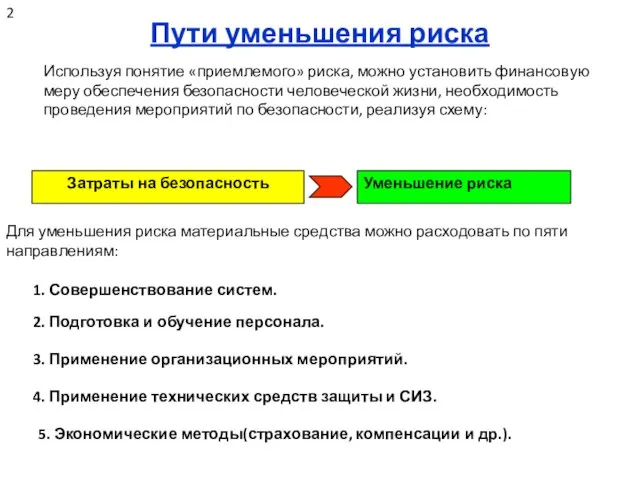

- 9. Пути уменьшения риска Используя понятие «приемлемого» риска, можно установить финансовую меру обеспечения безопасности человеческой жизни, необходимость

- 10. 1.4. Системный анализ безопасности Любой объект или явление может быть представлен как системное образование. БЖД рассматривает

- 11. Причины и опасности Любая опасность есть следствие некоторой причины (причин), которая в свою очередь есть следствие

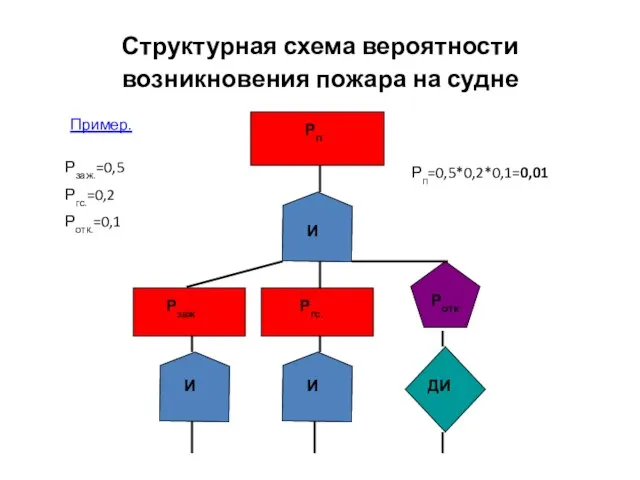

- 12. Структурная схема вероятности возникновения пожара на судне Рп И Рзаж Ргс. Ротк Пример. Рзаж.=0,5 Ргс.=0,2 Ротк.=0,1

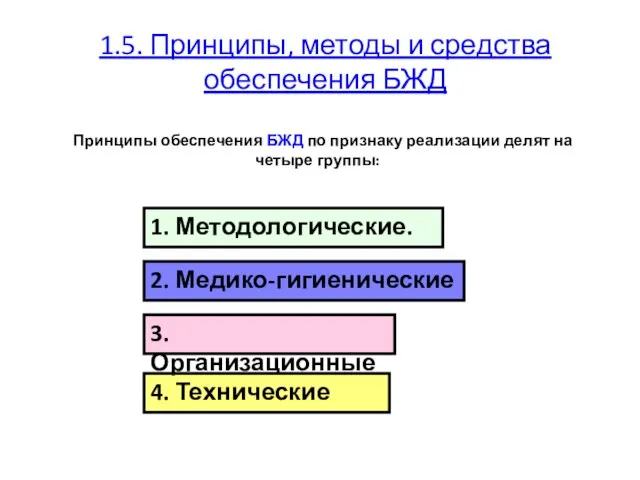

- 13. 1.5. Принципы, методы и средства обеспечения БЖД Принципы обеспечения БЖД по признаку реализации делят на четыре

- 14. Методы и средства обеспечения БЖД Методы обеспечения БЖД заключаются в адаптации человека к окружающей среде и

- 15. 1.6. Управление БЖД Под управлением БЖД понимают организованное воздействие на систему «человек-среда» с целью обеспечения безопасности

- 16. 1.7. Анализаторы человека Изменение условий окружающей среды и состояние внутренней среды человека воспринимается нервной системой, которая

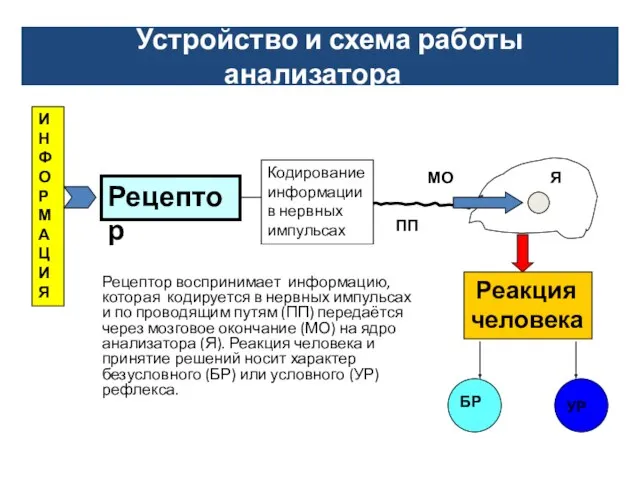

- 17. Устройство и схема работы анализатора Кодирование информации в нервных импульсах Рецептор воспринимает информацию, которая кодируется в

- 18. Кривая видности света Зрительный анализатор

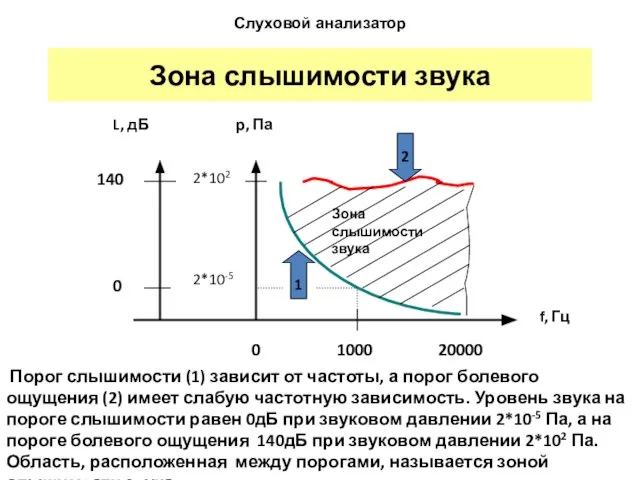

- 19. Зона слышимости звука Порог слышимости (1) зависит от частоты, а порог болевого ощущения (2) имеет слабую

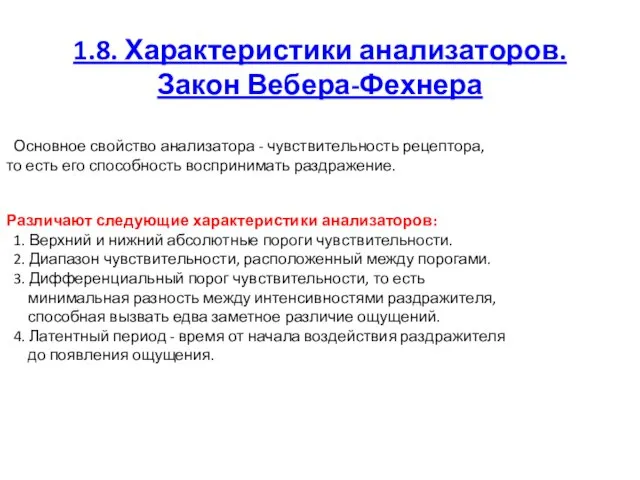

- 20. 1.8. Характеристики анализаторов. Закон Вебера-Фехнера Основное свойство анализатора - чувствительность рецептора, то есть его способность воспринимать

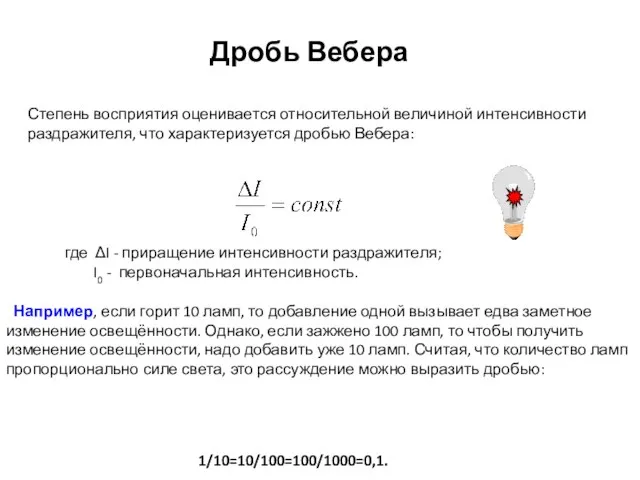

- 21. Дробь Вебера Степень восприятия оценивается относительной величиной интенсивности раздражителя, что характеризуется дробью Вебера:

- 23. Скачать презентацию

Rules for safe behavior of pupils during autumn holidays

Rules for safe behavior of pupils during autumn holidays Положения и принципы обеспечения безопасности. Понятие о риске

Положения и принципы обеспечения безопасности. Понятие о риске Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций Влияние звука на человека

Влияние звука на человека Техника безопасности. ГБ НОУ Образовательный комплекс Смена. Областной центр профориентации Формула успеха

Техника безопасности. ГБ НОУ Образовательный комплекс Смена. Областной центр профориентации Формула успеха НАЗ - носимый аварийный запас

НАЗ - носимый аварийный запас Ядерное оружие

Ядерное оружие Особенности безопасности пешеходного движения в зимний период

Особенности безопасности пешеходного движения в зимний период Стандарты оборудования жилых и вспомогательных помещений. Иерархическая структура и функциональное зонирование жилища

Стандарты оборудования жилых и вспомогательных помещений. Иерархическая структура и функциональное зонирование жилища Характеристика техносферной среды

Характеристика техносферной среды Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения Дорожно-транспортные происшествия

Дорожно-транспортные происшествия Змей Горыныч

Змей Горыныч Вредные привычки человека. Урок 6

Вредные привычки человека. Урок 6 Муниципальная опорная площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Муниципальная опорная площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Презентация на тему Безопасность на транспорте

Презентация на тему Безопасность на транспорте  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом Городской конкурс страниц, уголков безопасности Изучаем ПДД

Городской конкурс страниц, уголков безопасности Изучаем ПДД Без гражданской обороны мы страну не сохраним

Без гражданской обороны мы страну не сохраним Первая помощь при утоплении, удушении, заваливании землёй

Первая помощь при утоплении, удушении, заваливании землёй Презентация на тему Военные угрозы национальной безопасности России

Презентация на тему Военные угрозы национальной безопасности России  Правила нахождения на льду

Правила нахождения на льду ПДД - игра

ПДД - игра Количество категорий и критерии категорирования ОТИ и ТС

Количество категорий и критерии категорирования ОТИ и ТС Сохранение здоровья в повседневной жизни

Сохранение здоровья в повседневной жизни Сохранение и укрепление здоровья в условиях самоизоляции

Сохранение и укрепление здоровья в условиях самоизоляции Особенности тушения пожаров в промышленных зданиях

Особенности тушения пожаров в промышленных зданиях Внеклассное мероприятие по ОБЖ Колесо безопасности для учащихся 5-6 классов

Внеклассное мероприятие по ОБЖ Колесо безопасности для учащихся 5-6 классов