Содержание

- 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИННОВАТИКИ Основоположниками новой научной дисциплины, получившей название инноватика считают немецких ученых В. Зомбарта и В.

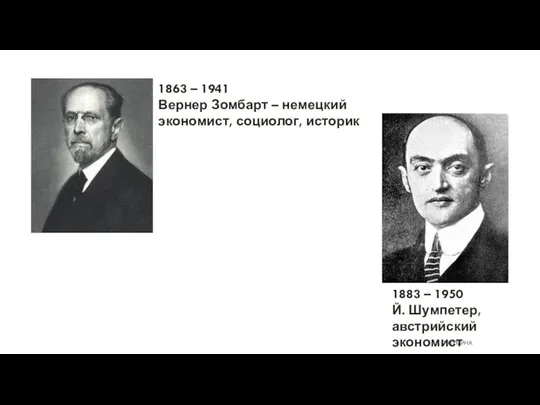

- 3. Т. Г. СУМИНА 1863 – 1941 Вернер Зомбарт – немецкий экономист, социолог, историк 1883 – 1950

- 4. ПОЧЕМУ ПОЯВИЛОСЬ ЭТО НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Обращение к проблемам инноватики и выделение их в число важнейших направлений

- 5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ Новшество - это потенциально возможное изменение Нововведение – введенное изменение Инновация –

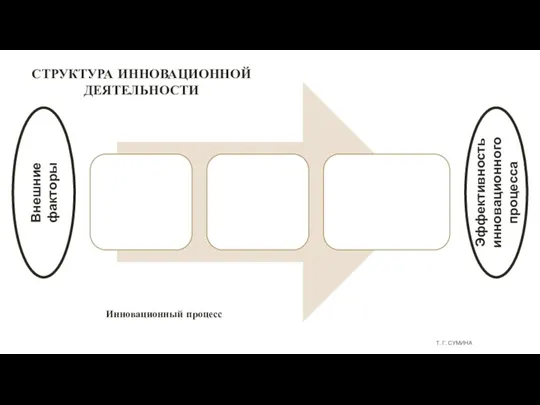

- 6. Т. Г. СУМИНА СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Инновационный процесс Эффективность инновационного процесса Внешние факторы

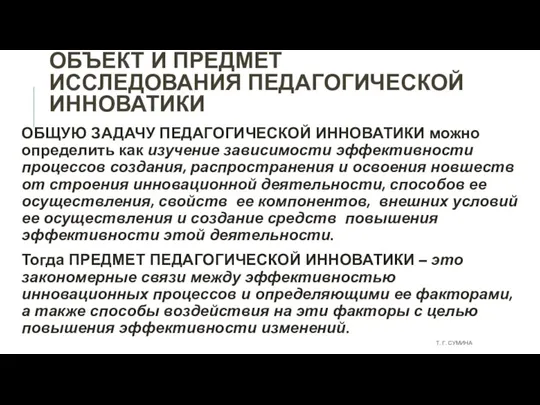

- 7. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ ОБЩУЮ ЗАДАЧУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ можно определить как изучение зависимости эффективности

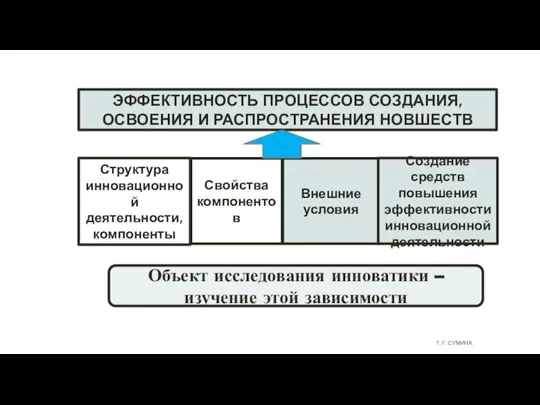

- 8. Т. Г. СУМИНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ, ОСВОЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВШЕСТВ Структура инновационной деятельности, компоненты Свойства компонентов

- 9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИННОВАТИКИ Т. Г. СУМИНА

- 10. ТРИ ГРУППЫ ЗАДАЧ ИННОВАТИКИ ПЕРВУЮ ГРУППУ составляют задачи описательно-объяснительного типа. Их решение призвано дать картину того,

- 11. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИННОВАТИКИ ВТОРАЯ ГРУППА ЗАДАЧ: разработка новых моделей инновационной деятельности, создание новых технологий осуществления инновационной

- 12. Т. Г. СУМИНА Задачи ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ: разработка способов развития систем инновационной деятельности: анализ и оценка, выбор

- 13. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИННОВАТИКИ Задачи педагогической инноватики могут быть также разделены по признаку их отнесения к той

- 14. Т. Г. СУМИНА

- 15. Т. Г. СУМИНА

- 16. Т. Г. СУМИНА

- 17. ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ Т. Г. СУМИНА

- 18. Т. Г. СУМИНА КАЧЕСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ образовательной организации определятся как отношение МЕЖДУ НЕОБХОДИМЫМИ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМИ изменениями

- 19. ? Т. Г. СУМИНА

- 20. Т. Г. СУМИНА Если представить себе, что существует некоторое множество объективно необходимых изменений (которые субъект инновационной

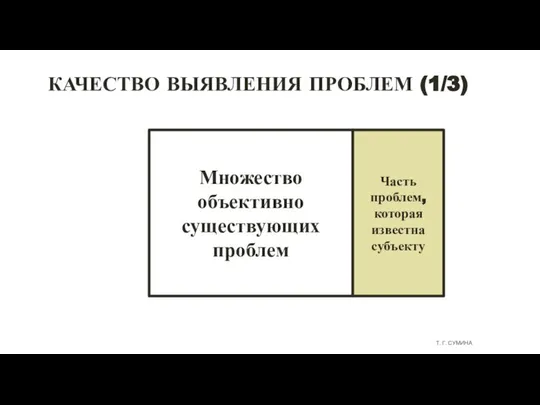

- 21. Т. Г. СУМИНА Множество объективно существующих проблем Часть проблем, которая известна субъекту КАЧЕСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ (1/3)

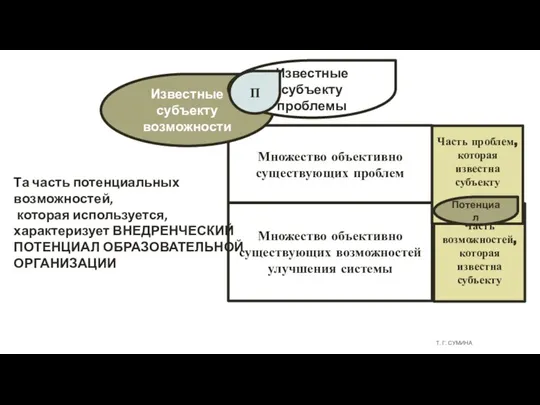

- 22. Т. Г. СУМИНА Точно так же можно выделить МНОЖЕСТВО ОБЪЕКТИВНО СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ улучшения педагогической системы образовательной

- 23. Т. Г. СУМИНА Множество объективно существующих возможностей улучшения системы Часть возможностей, которая известна субъекту Множество объективно

- 24. Т. Г. СУМИНА КАЧЕСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в образовательной организации определяется тремя характеристиками: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ПРОБЛЕМАМ (ПОТРЕБНОСТЯМ

- 25. Т. Г. СУМИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОБЛЕМАМ – характеризует способность инновационной системы образовательной организации отражать и обеспечивать

- 26. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОБЛЕМАМ Анализ результатов образования на каждой ступени обучения; Оценивание результатов образования по поставленным целям

- 27. Т. Г. СУМИНА Чувствительность к проблемам (продолжение) операциональное определение недостатков компонентов педагогической системы образовательной организации; установление

- 28. Т. Г. СУМИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ВОЗМОЖНОСТЯМ РАЗВИТИЯ – это характеристика инновационной системы образовательной организации отражает ее

- 29. Т. Г. СУМИНА Показателями ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ВОЗМОЖНОСТЯМ своего развития являются: активность преподавателей в поиске

- 30. Т. Г. СУМИНА полезность обсуждений новых научных разработок, опыта других образовательных учреждений; степень участия педагогического коллектива

- 31. Т. Г. СУМИНА Показателями уровня внедренческого потенциала образовательной организации служат: конкретность определения общей и частных целей

- 32. Т. Г. СУМИНА наличие отлаженных механизмов координации действий исполнителей при внедрении новшеств; дисциплина исполнения и наличие

- 33. КАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ НУЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? Следует обратить внимание на

- 34. Т. Г. СУМИНА ЛИТЕРАТУРА Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.

- 36. Скачать презентацию

![Т. Г. СУМИНА ЛИТЕРАТУРА Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс] :](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1157693/slide-33.jpg)

Понятие правонарушения

Понятие правонарушения . Ответственность сторон в договоре подряда Выполнила Лихачева А.А. Группа МЭ081

. Ответственность сторон в договоре подряда Выполнила Лихачева А.А. Группа МЭ081 Презентация на тему Какая бывает промышленность (3 класс)

Презентация на тему Какая бывает промышленность (3 класс) Биография Ивана Бунина

Биография Ивана Бунина «Проект» - перспективный метод обучения, основанный на самостоятельной, целевой и результативной работе.

«Проект» - перспективный метод обучения, основанный на самостоятельной, целевой и результативной работе. Собрание организаторов теневой экономики

Собрание организаторов теневой экономики Россия на мировом рынке технологий

Россия на мировом рынке технологий ВКР: Методы и формы проведения презентаций организаций

ВКР: Методы и формы проведения презентаций организаций Воинские звания

Воинские звания Практический семинарТЕМА:

Практический семинарТЕМА: Плодоовочева логістика в Україні: проблеми і перспективи розвитку 1. - презентация

Плодоовочева логістика в Україні: проблеми і перспективи розвитку 1. - презентация Центральная тюрьма поселок Киндасово

Центральная тюрьма поселок Киндасово Интернациональ сүзләр

Интернациональ сүзләр Результаты введения НСОТ в регионах – участниках КПМО Государственный Университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) Абанкина Ири

Результаты введения НСОТ в регионах – участниках КПМО Государственный Университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) Абанкина Ири Правила проведения ЕГЭ

Правила проведения ЕГЭ Своя игра

Своя игра Детство без жестокости.

Детство без жестокости. Мои и твои права

Мои и твои права СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ В ВЫПУСКНОМ КЛАССЕ

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ В ВЫПУСКНОМ КЛАССЕ Эксплуатационные качества подвижного состава

Эксплуатационные качества подвижного состава ЛУНА

ЛУНА Классный час "Оставь свой след на земле"

Классный час "Оставь свой след на земле" Conditionals

Conditionals Реинжиниринг. Трубопроводная техника и несущие конструкции

Реинжиниринг. Трубопроводная техника и несущие конструкции Инвестиционный климат регионов: тенденции и перспективы (по результатам XVI Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов)

Инвестиционный климат регионов: тенденции и перспективы (по результатам XVI Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов) Perfektil Plus

Perfektil Plus Финансы и кредит

Финансы и кредит Строение и функции белков

Строение и функции белков