Содержание

- 2. 1. Основные принципы управления социально-экономическими системами

- 3. 1.1. Социальные и экономические системы, их взаимосвязь и взаимозависимость Социальные системы. Основа формирования — группы людей

- 4. 1.2. Основные процессы жизнедеятельности экономических систем, их ключевые закономерности

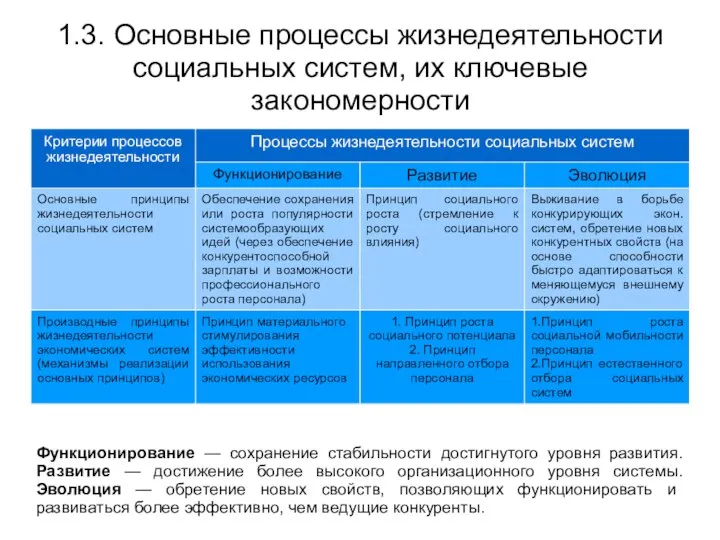

- 5. 1.3. Основные процессы жизнедеятельности социальных систем, их ключевые закономерности Функционирование — сохранение стабильности достигнутого уровня развития.

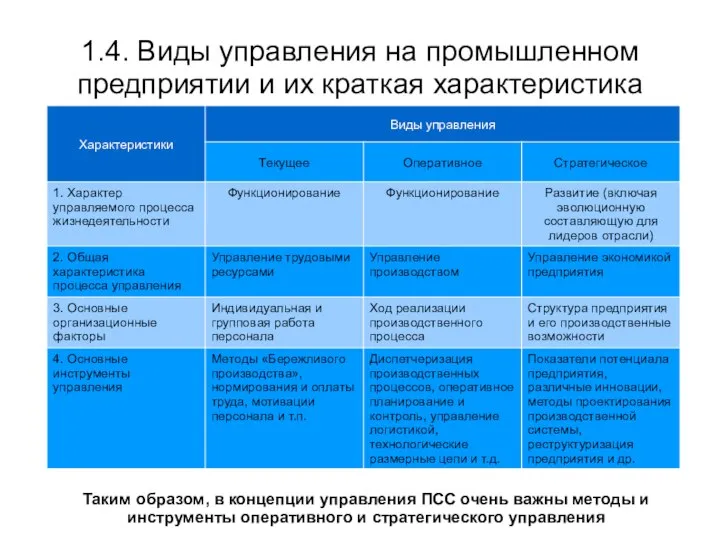

- 6. 1.4. Виды управления на промышленном предприятии и их краткая характеристика Таким образом, в концепции управления ПСС

- 7. 2. Система управленческого учета как организационная основа оперативного и стратегического управления

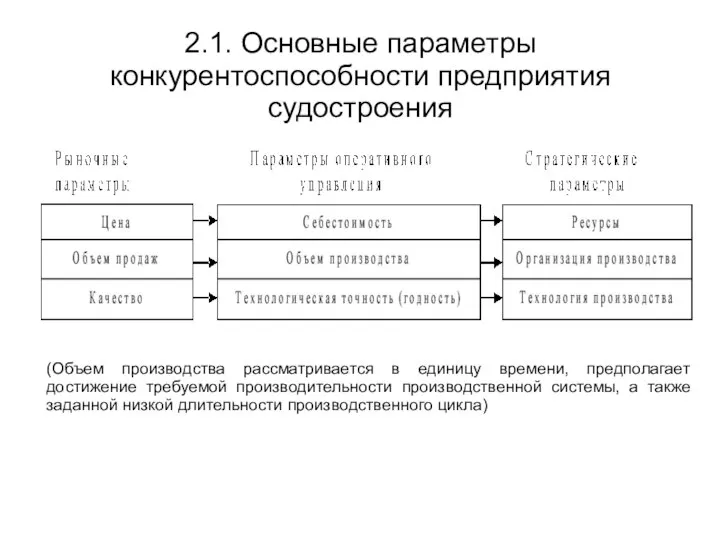

- 8. 2.1. Основные параметры конкурентоспособности предприятия судостроения (Объем производства рассматривается в единицу времени, предполагает достижение требуемой производительности

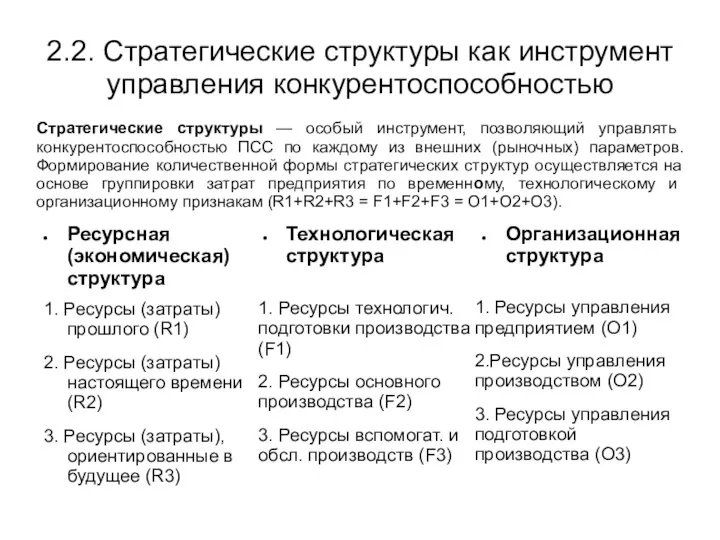

- 9. 2.2. Стратегические структуры как инструмент управления конкурентоспособностью Стратегические структуры — особый инструмент, позволяющий управлять конкурентоспособностью ПСС

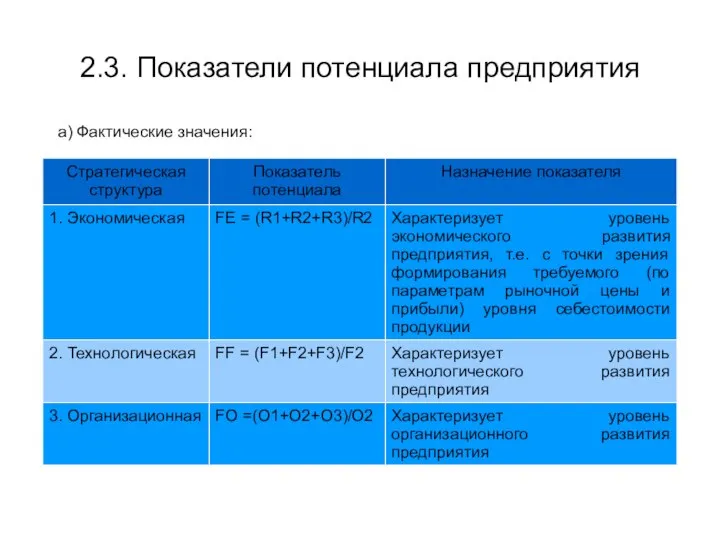

- 10. 2.3. Показатели потенциала предприятия а) Фактические значения:

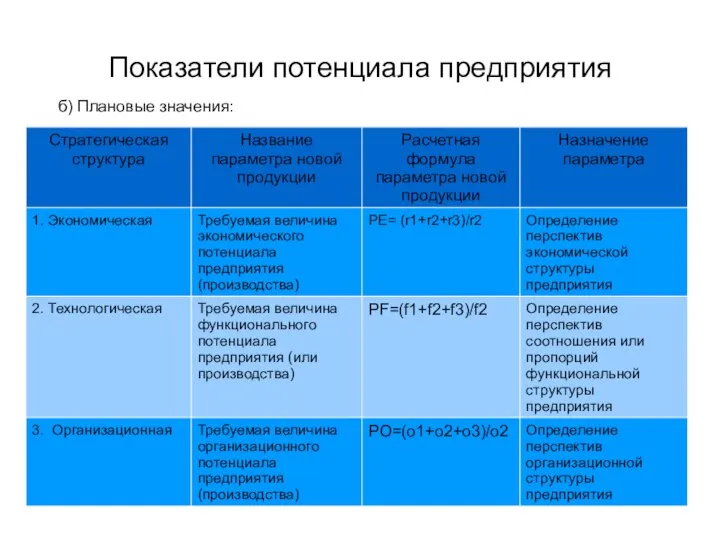

- 11. Показатели потенциала предприятия б) Плановые значения:

- 12. 2.4. Достижение стратегических целей Плановые показатели FE, FF, FO формируются на базе плановых показателей затрат по

- 13. 2.5. Система управленческого учета Необходима для оперативного отслеживания реализации оперативных и стратегических решений; Должна обеспечивать пообъектный

- 14. 2.6. Модульные производственные системы Организация построения производственной системы из набора относительно стандартизованных единиц, выполняющих определенную функцию

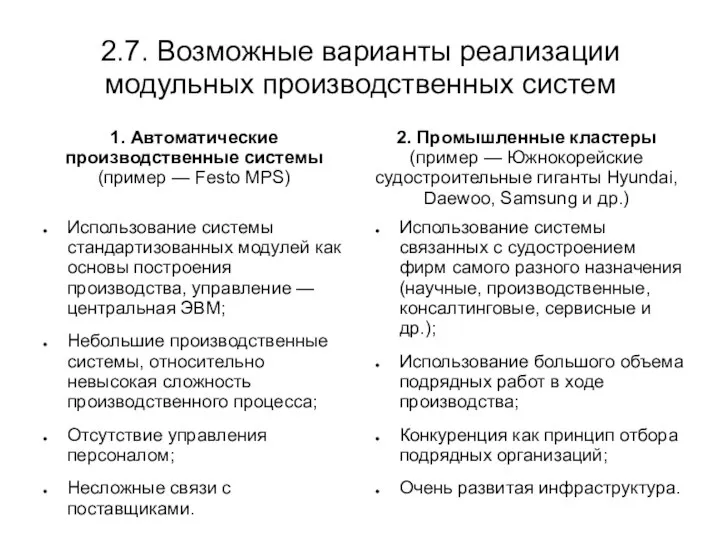

- 15. 2.7. Возможные варианты реализации модульных производственных систем 1. Автоматические производственные системы (пример — Festo MPS) 2.

- 16. Общий вид МPS Festo ®

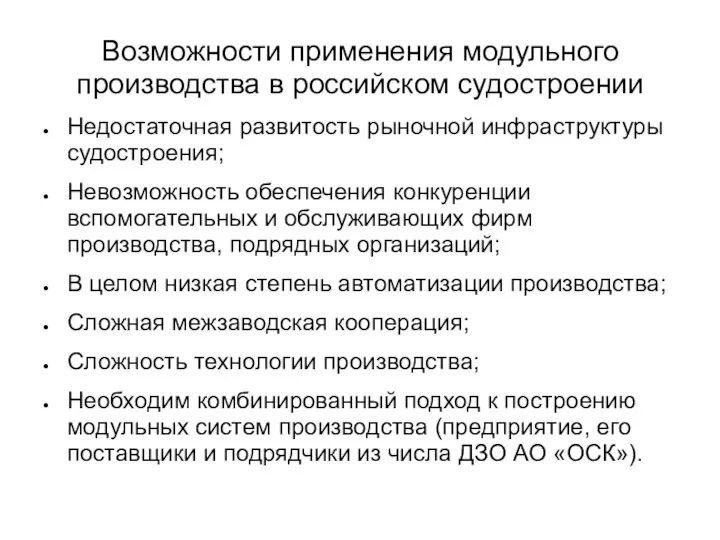

- 17. Возможности применения модульного производства в российском судостроении Недостаточная развитость рыночной инфраструктуры судостроения; Невозможность обеспечения конкуренции вспомогательных

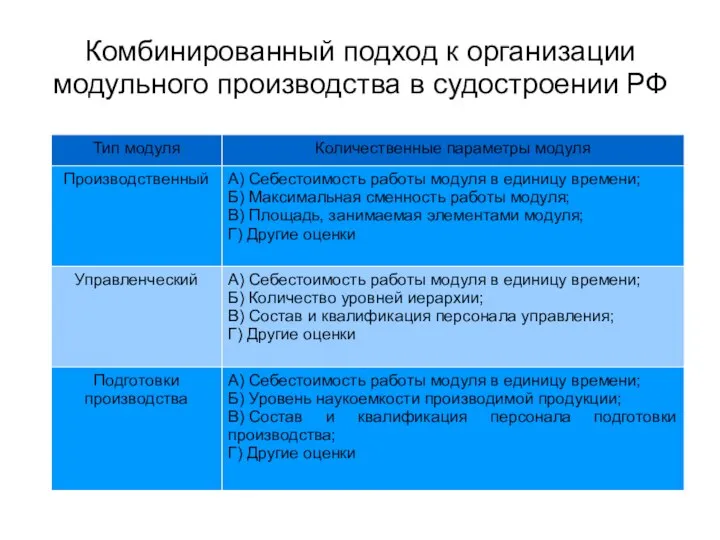

- 18. Комбинированный подход к организации модульного производства в судостроении РФ

- 19. 3. Структурная перестройка (реструктуризация) производственной системы судостроения

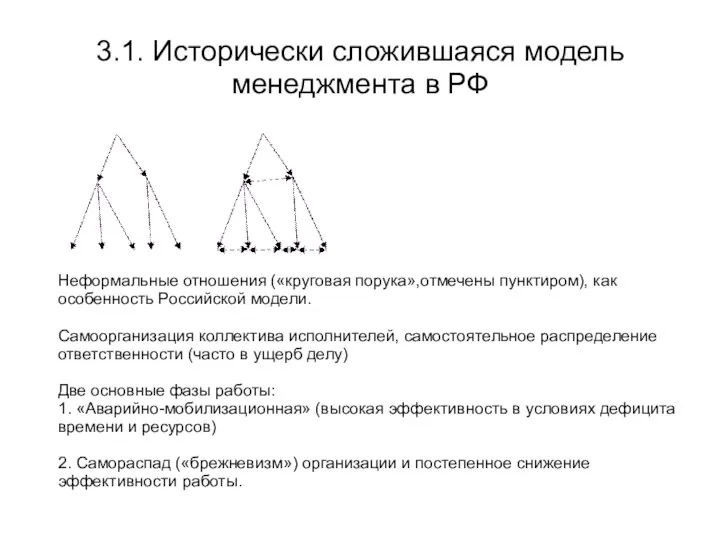

- 20. 3.1. Исторически сложившаяся модель менеджмента в РФ Неформальные отношения («круговая порука»,отмечены пунктиром), как особенность Российской модели.

- 21. Особенности фаз работы в рамках «российской модели» 1. «Аварийно-мобилизационная фаза»: Наличие четкой системы ответственности и контроля

- 22. Исторические примеры проявления фаз «русской модели» 1. Фаза снижения эффективности: Наличие «общин» в с/х России до

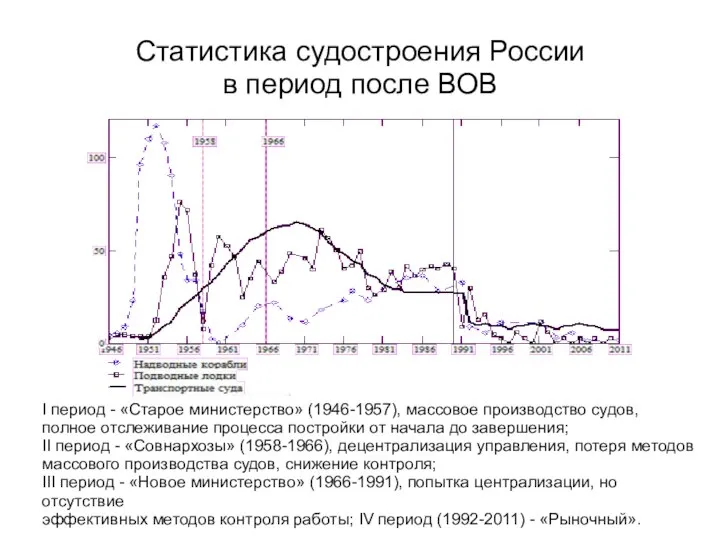

- 23. Статистика судостроения России в период после ВОВ I период - «Старое министерство» (1946-1957), массовое производство судов,

- 24. 3.2. Автореструктуризация (АР) как причина низкой эффективности отечественных предприятий судостроения Автореструктуризация: разделение ресурсов организации на две

- 25. Автореструктуризация на различных уровнях судостроительных предприятий

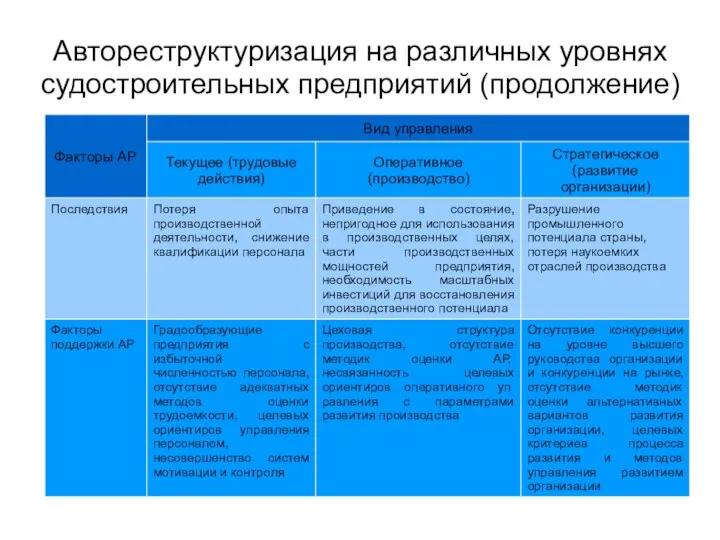

- 26. Автореструктуризация на различных уровнях судостроительных предприятий (продолжение)

- 27. Инструменты предотвращения негативных последствий АР Системы «Бережливого произвоства» (уровень текущего управления); Модульные производственные системы (оперативный и

- 28. 3.3. Реструктуризация производственных систем судостроения Реструктуризация: управляемая структурная перестройка предприятия, с целью повышения конкурентоспособности и эффективности

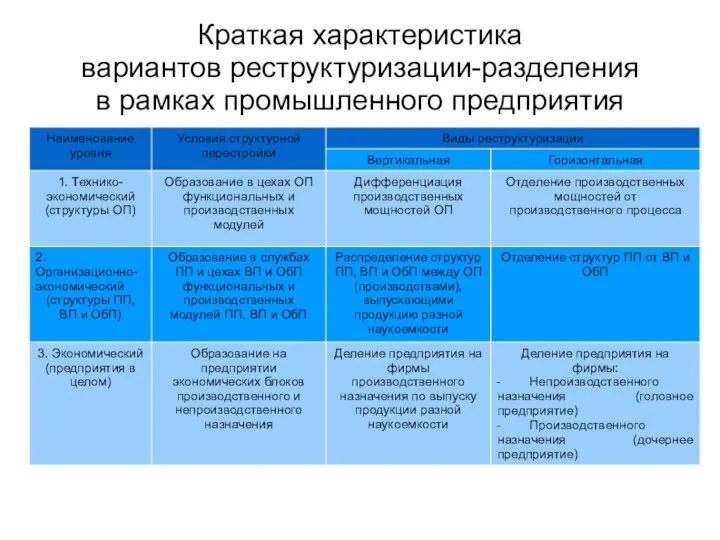

- 29. Краткая характеристика вариантов реструктуризации-разделения в рамках промышленного предприятия

- 30. Стратегические структурные сдвиги как инструмент оценки параметров реструктуризации (на примере ресурсной структуры)

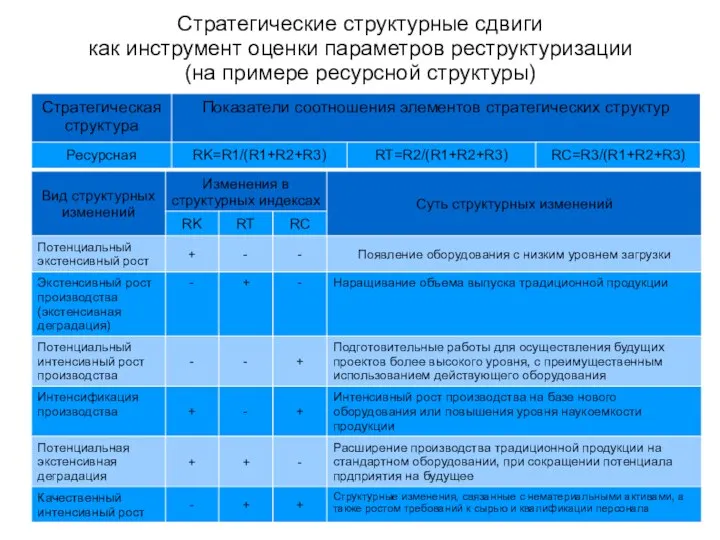

- 31. 3.4. Проектирование нового производства продукции

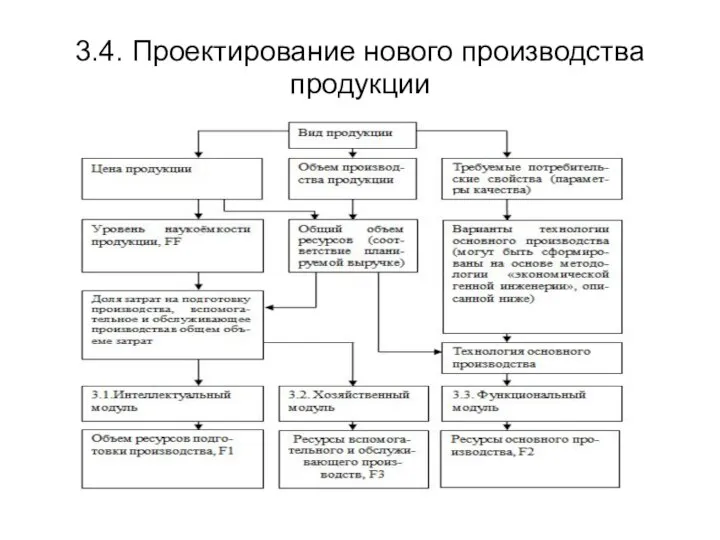

- 32. Метод фундаментальных технологических рядов Потенциально позволяет формировать по требуемым параметрам изделия варианты технологии его производства; Появляется

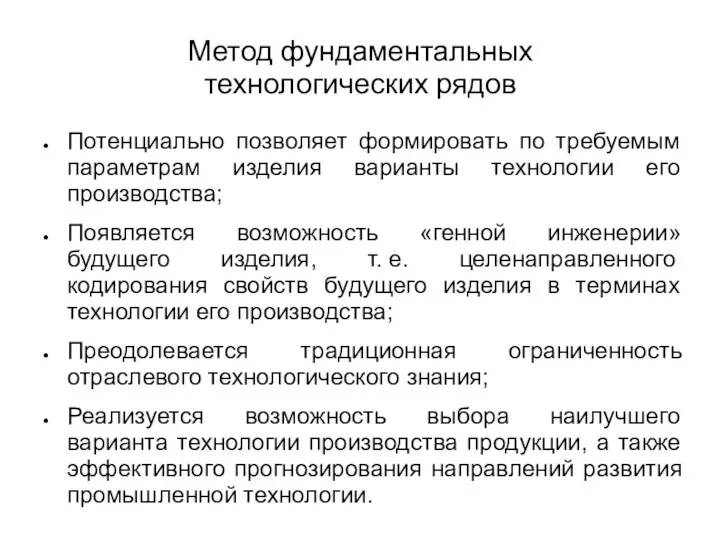

- 33. Метод фундаментальных технологических рядов Потенциально позволяет формировать по требуемым параметрам изделия варианты технологии его производства; Появляется

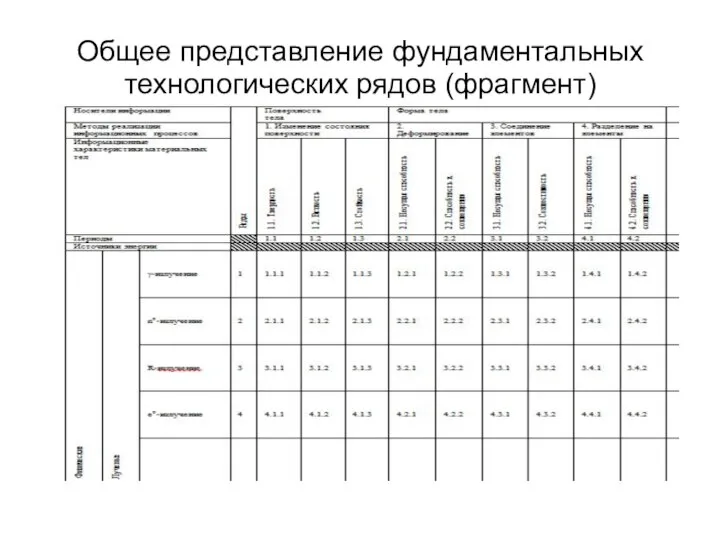

- 34. Общее представление фундаментальных технологических рядов (фрагмент)

- 36. Скачать презентацию

Применение ИКТ на уроках музыки

Применение ИКТ на уроках музыки Кто из них прав?

Кто из них прав? Презентация на тему Сергей Михалков (2 класс)

Презентация на тему Сергей Михалков (2 класс) Английские колонии в Северной Америке

Английские колонии в Северной Америке Л Ы Ж Н Ы Й П О Х О Д ПО МЕСТАМ, СВЯЗАННЫМ С ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ П.М. МАШЕРОВА ПО МАРШРУТУ: Витебск – Россоны – д.Ровное Поле - Пол

Л Ы Ж Н Ы Й П О Х О Д ПО МЕСТАМ, СВЯЗАННЫМ С ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ П.М. МАШЕРОВА ПО МАРШРУТУ: Витебск – Россоны – д.Ровное Поле - Пол Резьба по дереву. Разновидности деревянной резьбы

Резьба по дереву. Разновидности деревянной резьбы Материальная культура, быт и костюм эпохи возрождения в Италии

Материальная культура, быт и костюм эпохи возрождения в Италии Презентация на тему Безотходная технология

Презентация на тему Безотходная технология  Игра Крестики - нолики

Игра Крестики - нолики Aus der Geschichte der Filmkunst

Aus der Geschichte der Filmkunst Почему я тебя люблю и готова прожить с тобой всю жизнь

Почему я тебя люблю и готова прожить с тобой всю жизнь Малые архитектурные формы из современных материалов для детских площадок

Малые архитектурные формы из современных материалов для детских площадок Добро Пожаловать в Альянс R.K.K

Добро Пожаловать в Альянс R.K.K Особенности организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе1. Сущность и содержание понятие «образовательный п

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе1. Сущность и содержание понятие «образовательный п Задания по лирике А.С. Пушкина

Задания по лирике А.С. Пушкина ув

ув Lection 2

Lection 2 Эстетическая среда

Эстетическая среда БАСКЕТБОЛ

БАСКЕТБОЛ Портрет в живописи

Портрет в живописи Компьютерная лингводидактика

Компьютерная лингводидактика Частица как служебная часть речи

Частица как служебная часть речи Цікавий факт. Гра

Цікавий факт. Гра «Вот она, какая русская Матрешка»

«Вот она, какая русская Матрешка» Девонский период

Девонский период Презентация на тему Поэтапное рисование животных (1-2 класс)

Презентация на тему Поэтапное рисование животных (1-2 класс) Духовность ?!

Духовность ?! Искусство Древнего мира

Искусство Древнего мира