Содержание

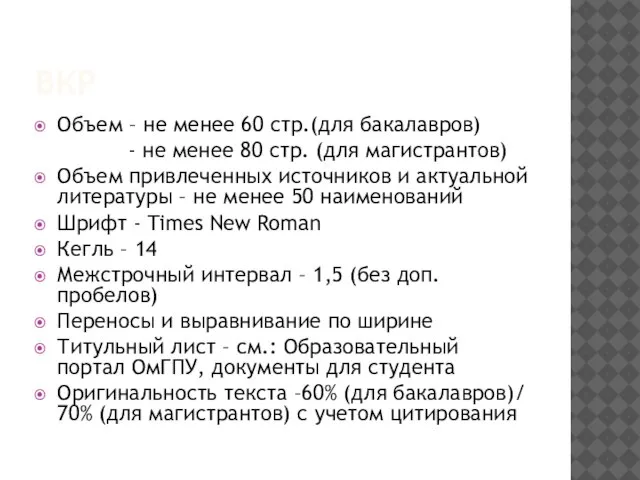

- 2. ВКР Объем – не менее 60 стр.(для бакалавров) - не менее 80 стр. (для магистрантов) Объем

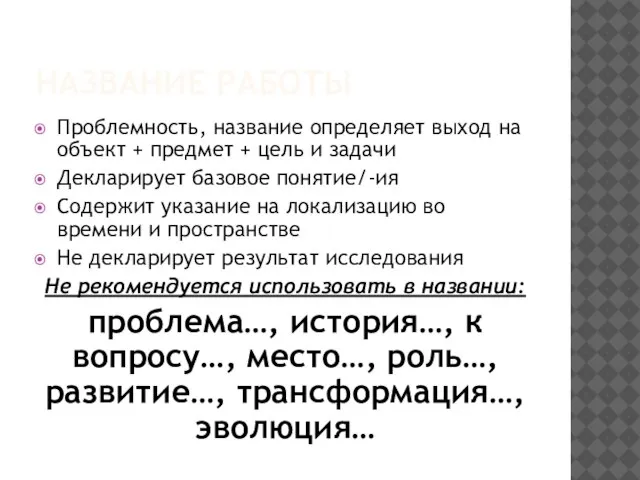

- 3. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ Проблемность, название определяет выход на объект + предмет + цель и задачи Декларирует базовое

- 4. СТРУКТУРА НИР Введение Основная часть Заключение Список использованных источников и литературы Приложения Аннотация на русском и

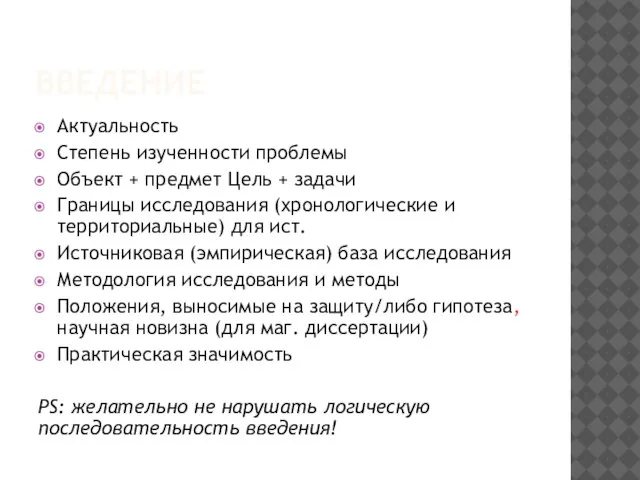

- 5. ВВЕДЕНИЕ Актуальность Степень изученности проблемы Объект + предмет Цель + задачи Границы исследования (хронологические и территориальные)

- 6. АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ Общественно-политическая и научная актуальность (в последнюю вмещается образовательная, педагогическая и т.п.)

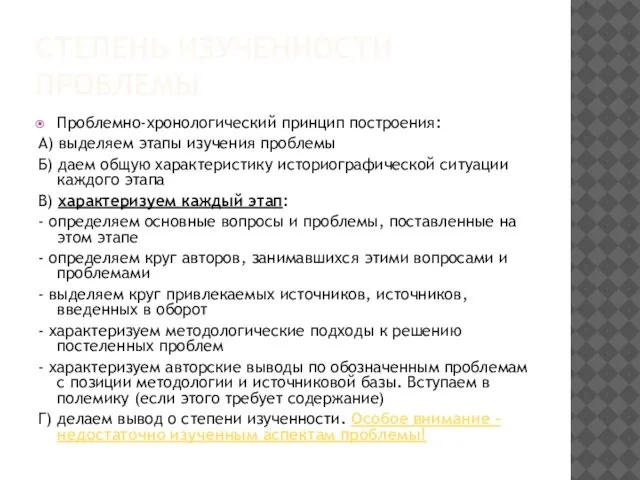

- 7. СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ Проблемно-хронологический принцип построения: А) выделяем этапы изучения проблемы Б) даем общую характеристику историографической

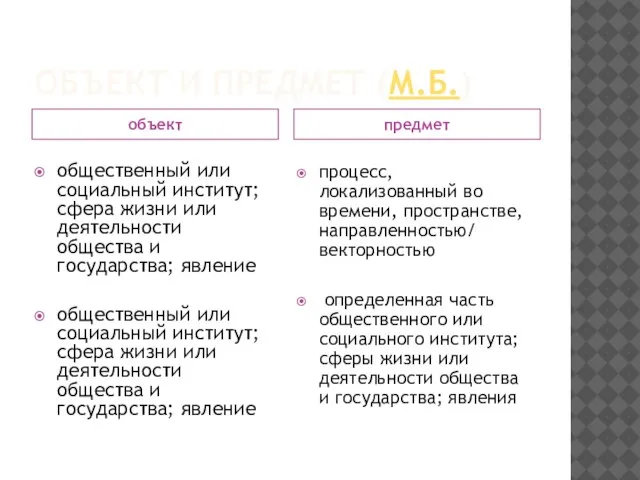

- 8. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ (М.Б.) объект предмет общественный или социальный институт; сфера жизни или деятельности общества и

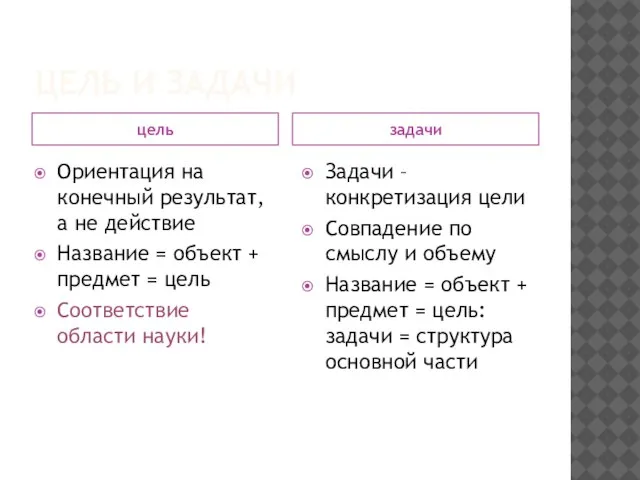

- 9. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ цель задачи Ориентация на конечный результат, а не действие Название = объект +

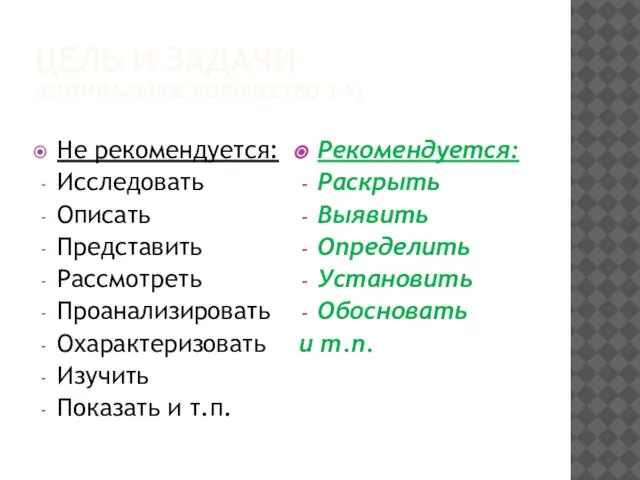

- 10. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ (ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 3-5) Не рекомендуется: Исследовать Описать Представить Рассмотреть Проанализировать Охарактеризовать Изучить Показать

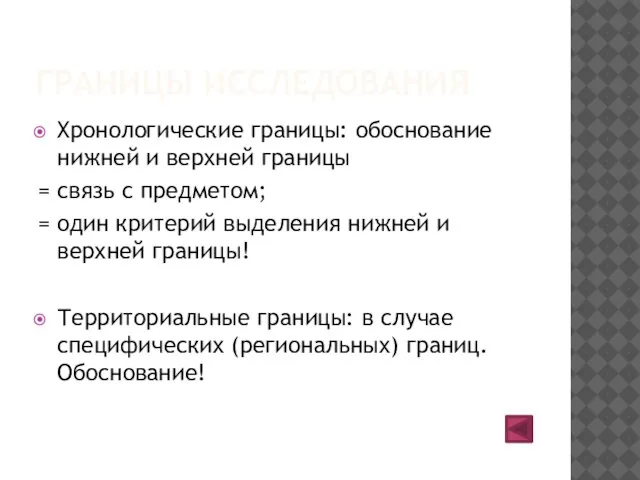

- 11. ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Хронологические границы: обоснование нижней и верхней границы = связь с предметом; = один критерий

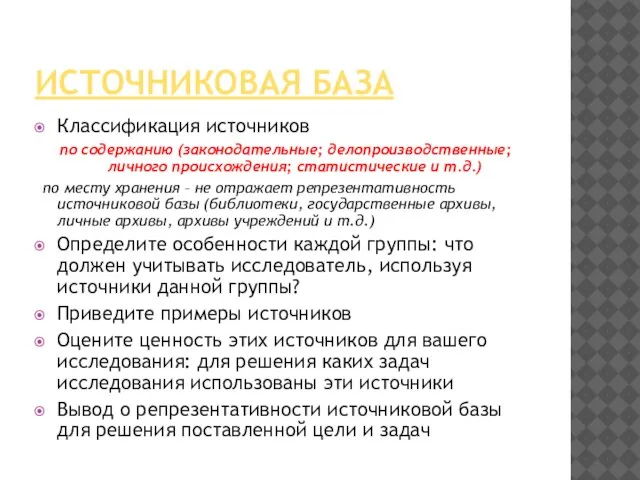

- 12. ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА Классификация источников по содержанию (законодательные; делопроизводственные; личного происхождения; статистические и т.д.) по месту хранения

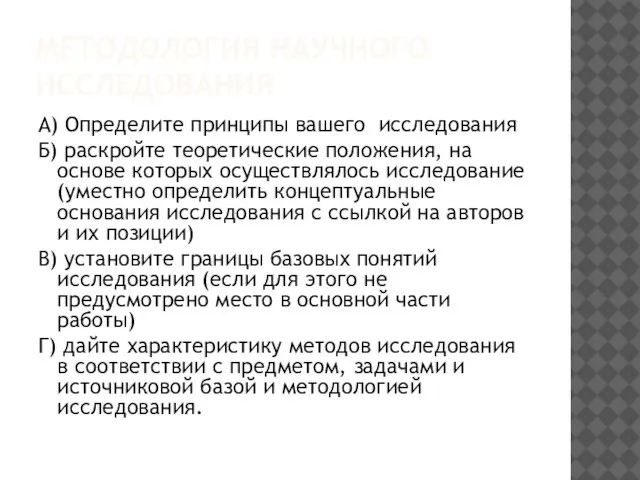

- 13. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ А) Определите принципы вашего исследования Б) раскройте теоретические положения, на основе которых осуществлялось

- 14. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ абстрагирование в историческом познании, сравнительно-исторический метод, причинно-следственный анализ связей между историческими событиями,

- 15. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НИР Структура исследовательской работы = план работы: Б) определяет цель + задачи В) симметричная

- 16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Модель (условная): …были поставлены следующая цель и задачи… 1 задача решена … выводы… 2 задача

- 17. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Рекомендовано оформлять отдельно в соответствие с требованиями ГОСТ Список источников: ранжируется по

- 18. ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ Принципы научного познания – это фундаментальные общие черты, объединяющие применение основных методов научного

- 19. ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА Принцип историзма – это установка на изучение любого явления в его генезисе и развитии:

- 20. ПРИНЦИП ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА принципиальное требование учёта одним историком влияния мировоззрения других историков на создание образа событий,

- 21. ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД Изучение объектов исследования с разных сторон и различных теорий, рассмотрение взаимодействия

- 22. МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ Исторические науки

- 23. АБСТРАГИРОВАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ Абстрагирование (от латинского ab – от и traho – тянуть, влечь) представляет

- 24. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД Логической основой сравнения является аналогия Основными функциями аналогии являются: 1)Объясняющая функция – аналогия служит

- 25. ТИПЫ СРАВНЕНИЯ Индивидуализирующие сравнения выявляют уникальности, специфичности, единичности, неповторимости какого-то события (объекта) по каким-либо признакам по

- 26. СФЕРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ Сравнения в рамках одной культурно-исторической общности Сравнения между разными культурно-историческими общностями Метафорические сравнения

- 27. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ Логической основой причинно-следственного анализа является импликация (лат. implicatio – тесная связь,

- 28. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ Система (от греческого systema – целое, составленное из частей; соединение) представляет

- 29. Социальные системы – это носители новых интегративных качеств, не присущих отдельным индивидам. Культурно-исторические, социально-исторические, историко-политические и

- 30. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Все системы имеют свои компоненты, структуру и функции Компонентами системы являются подсистемы и элементы.

- 31. Возможно два типа развития систем: Видоизменение структур и функций отдельных компонентов при сохранении общесистемных функций. Изменение

- 32. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ Типологизация – метод научного познания имеющий своей целью разбиение (упорядочение) совокупности объектов

- 33. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ 1) дихотомическое (от греческого dicha – на две части и tome – сечение) 2)

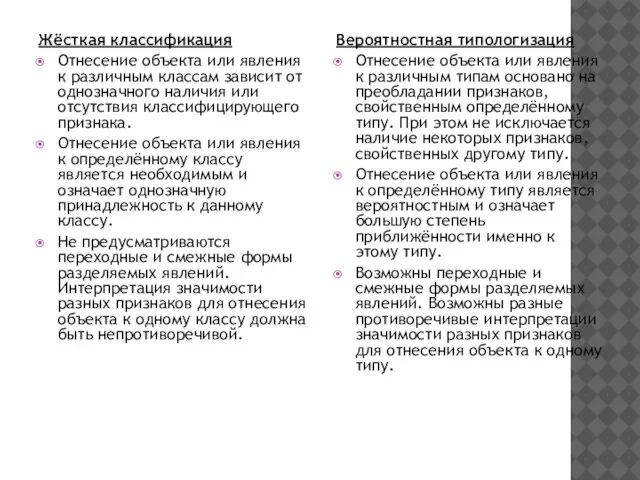

- 34. Жёсткая классификация Отнесение объекта или явления к различным классам зависит от однозначного наличия или отсутствия классифицирующего

- 35. СТРУКТУРНО-ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ Термин диахронный образован от древнегреческих слов dia – через и chronos – время. Диахронный

- 36. ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Исторические эпохи состоят из множества исторических ситуаций Историческая ситуация – это пространственно-временная совокупность

- 37. ВАРИАНТЫ СТРУКТУРНО-ДИАХРОННОГО АНАЛИЗА 1) анализ длительности, пауз и частоты; 2) анализ стадий (периодизация); 3) анализ стадий

- 39. Скачать презентацию

Правописание приставокПРИ- и ПРЕ-

Правописание приставокПРИ- и ПРЕ- Моделирование физических процессов

Моделирование физических процессов  Оценка персонала. Идеология оценки персонала

Оценка персонала. Идеология оценки персонала Сыны России-потомки А.С.Пушкина-солдаты великой отечественной войны

Сыны России-потомки А.С.Пушкина-солдаты великой отечественной войны Russian Schools

Russian Schools Сравнительное уголовное право как научное направление и метод познания правовой действительности

Сравнительное уголовное право как научное направление и метод познания правовой действительности Пасха Ostern

Пасха Ostern Юридически обязательная сила международного права

Юридически обязательная сила международного права УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО

УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО Гласные после шипящих

Гласные после шипящих Развитие личности младшего школьника средствами учебного диалога

Развитие личности младшего школьника средствами учебного диалога Пояснительная записка

Пояснительная записка Капелька моей души

Капелька моей души Сколько детей сегодня нуждаются в специальном обучении?

Сколько детей сегодня нуждаются в специальном обучении? Медианный избиратель и коалиции. Альтернативные правила принятия решения

Медианный избиратель и коалиции. Альтернативные правила принятия решения Основные соединения кальция и их применение – вчера, сегодня, завтра

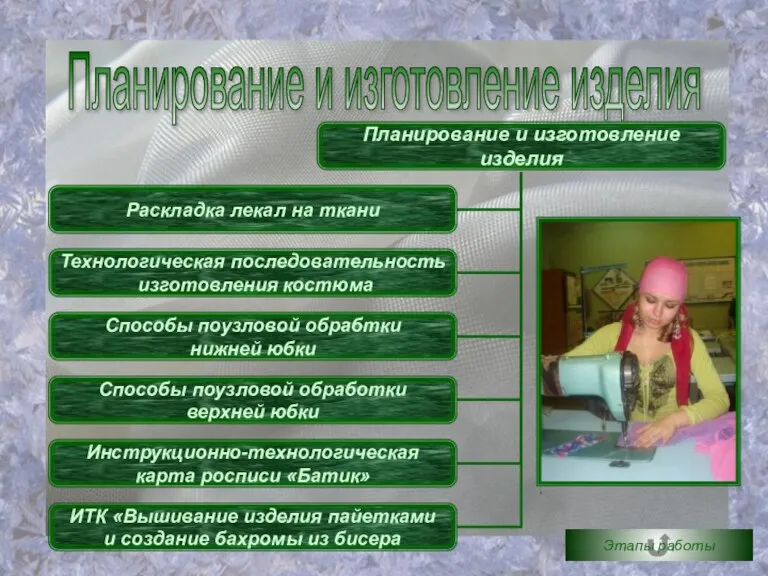

Основные соединения кальция и их применение – вчера, сегодня, завтра Планирование и изготовление изделия

Планирование и изготовление изделия Презентация на тему Церковный раскол

Презентация на тему Церковный раскол  Презентация по биологиина тему:«Пожары»

Презентация по биологиина тему:«Пожары» Evolution3 система «открытого типа» с неограниченной возможностью наращивания функций. Сетевая архитектура построения комплекса спос

Evolution3 система «открытого типа» с неограниченной возможностью наращивания функций. Сетевая архитектура построения комплекса спос Презентация по английскому Hobbies Хобби

Презентация по английскому Hobbies Хобби Образовательная система в Финляндии

Образовательная система в Финляндии ПРАВО

ПРАВО Управление проектами в SEO

Управление проектами в SEO Что такое оценка?

Что такое оценка? Kogda-ne-znaesh-chto-skazat

Kogda-ne-znaesh-chto-skazat Изменения в правила приема

Изменения в правила приема Трансакции и трансакционные издержки. Внелегальный общественный транспорт в Лиме

Трансакции и трансакционные издержки. Внелегальный общественный транспорт в Лиме