Содержание

- 2. немецкий ученый, философ, родоначальник немецкой классической философии. Основные работы : "Всеобщая естественная история и теория неба"

- 3. Вклад Канта в философию сравнивают по значению с коперниканским переворотом в науке. Многие специалисты делят историю

- 4. Кант впервые предложил понимать знание не как отражение действительности, а как её конструирование сквозь призму присущих

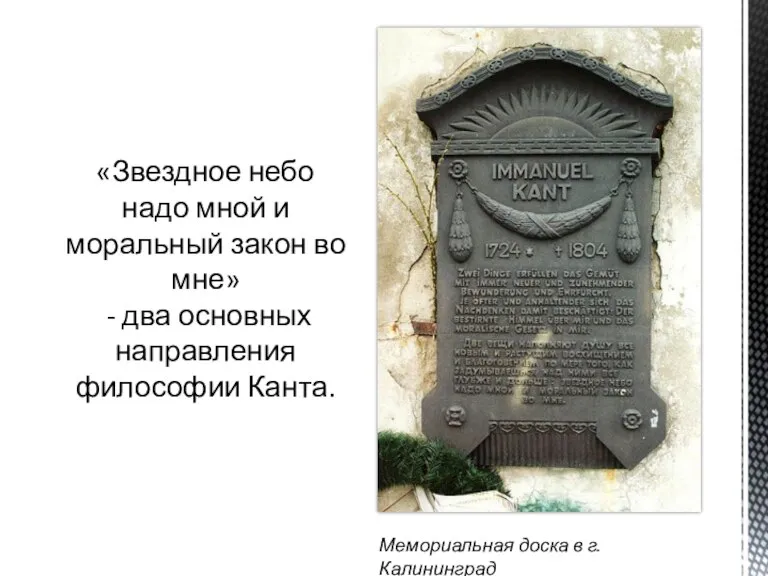

- 5. «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне» - два основных направления философии Канта. Мемориальная

- 6. 1. «Звездное небо надо мной» - механика Ньютона, которая была для Канта предпосылкой теоретической философии. Она

- 7. В философском развитии Канта различают два периода: Докритический (до 1770 г.) – Кант выступает как эмпирик.

- 8. Критический (с 1770 г.) период получил такое название отчасти из-за подчеркнуто критического отношения к предшествующей философии,

- 9. Основу всех трех работ составляет учение о явлениях и о вещах, которые существуют сами по себе

- 10. Кант в “Критике чистого разума” сформулировал свой знаменитый вопрос “Что я могу знать?” и взял на

- 11. “Критика практического разума” отвечала на второй фундаментальный вопрос Канта: “Что я должен делать?” Кант вводит различия

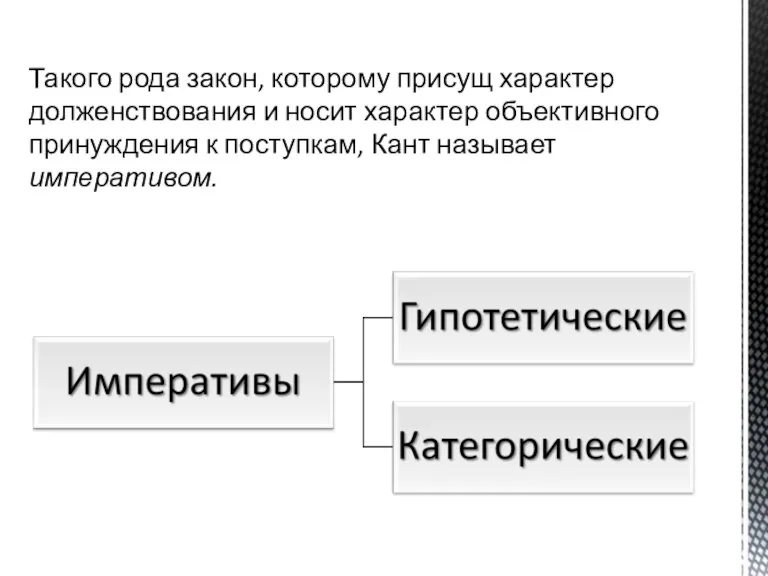

- 12. Такого рода закон, которому присущ характер долженствования и носит характер объективного принуждения к поступкам, Кант называет

- 13. Гипотетические императивы – это такие императивы, исполнение которых связано с определенными условиями. Все законы в физике

- 14. «Критика способности суждения» - в ней Кант хочет прийти к определению условий. При которых возможно действительное

- 16. Скачать презентацию

Психология общения

Психология общения Российский бизнес в Киргизии: анализ опыта

Российский бизнес в Киргизии: анализ опыта Воспитательная система как уклад жизни школы

Воспитательная система как уклад жизни школы Планирование технического развития предприятия. Планирование социального развития предприятия

Планирование технического развития предприятия. Планирование социального развития предприятия 25.10 1b pre-interm

25.10 1b pre-interm Сталинград

Сталинград Учение об инфекционном процессе

Учение об инфекционном процессе Основні засади визначення результатів виконання завдань

Основні засади визначення результатів виконання завдань Понтоны WRM (из ПНД). WRM Boat

Понтоны WRM (из ПНД). WRM Boat Личные границы ребенка

Личные границы ребенка Источники права. Понятие закона, указа. Принцип верховенства закона. Этапы принятия закона. Система источников права. (Тема 5)

Источники права. Понятие закона, указа. Принцип верховенства закона. Этапы принятия закона. Система источников права. (Тема 5) Сибирский казачий сценический костюм

Сибирский казачий сценический костюм Колледж железнодорожного и городского транспорта. Собрание для родителей первокурсников

Колледж железнодорожного и городского транспорта. Собрание для родителей первокурсников Роль Всероссийского общества инвалидов в организации рабочих мест для людей с ограниченными возможностям

Роль Всероссийского общества инвалидов в организации рабочих мест для людей с ограниченными возможностям Орнаменты народов мира

Орнаменты народов мира Технические средства при заикании

Технические средства при заикании Социальный проект _разработка Созвучие

Социальный проект _разработка Созвучие Психология тревожности

Психология тревожности Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Теоретичні основи бухгалтерського обліку Презентация на тему Работа МО учителей начальных классов

Презентация на тему Работа МО учителей начальных классов Автоматизация учета в 1с

Автоматизация учета в 1с Решение полных и неполных квадратных уравнений

Решение полных и неполных квадратных уравнений Методы отбора оценки персонала

Методы отбора оценки персонала Интернет-маркетолог: 10 важных вопросов о профессии

Интернет-маркетолог: 10 важных вопросов о профессии ОЛИМПИАДА 2014 г. СОЧИ

ОЛИМПИАДА 2014 г. СОЧИ It-kub_g_Knyaginino_2 (2)

It-kub_g_Knyaginino_2 (2) Формулировка противоречий помогает в решении задач

Формулировка противоречий помогает в решении задач Учимся писать письмо Деду Морозу

Учимся писать письмо Деду Морозу