Слайд 2По аналогии с общим понятием «деятельность» в теории и практике спорта принято

говорить о спортивной, в том числе тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена (спортсменов). Интуитивно это понятие обычно представляется ясным. Однако, учитывая, что смысловые границы общего термина «деятельность» весьма пространны (деятельность как занятие, труд, активность вообще и т. п.), нужно его конкретизировать. Под соревновательной деятельностью следует подразумевать совокупность действий спортсмена в процессе состязания, объединенных соревновательной целью и объективной логикой (закономерно складывающейся последовательностью) ее реализации.

Слайд 3В состав соревновательной деятельности спортсмена входят соревновательные действия и объединяющие их комплексные

формы его поведения в процессе состязания. Соревновательные действия представляют собою первично целостные (но неизолированные) компоненты соревновательной деятельности, подчиняемые ее общей логике.

Слайд 4Наряду с этим для понимания сути соревновательной деятельности спортсмена и ее воздействия

на него важно иметь в виду фазовый характер тех изменений, какие она вызывает в его состоянии (психическом и биофункциональном). Еще до начала состязания в предстартовой фазе предвидение, ожидание и «настройка» на выступление в нем сопряжены с целым спектром изменений в психическом и общем состоянии спортсмена, выражающихся в развертывании предстартовых процессов.

Слайд 5Это — процессы формирования соревновательной установки, мотивирования ее на основе осмысления потребности,

интересов и самооценки спортсменом своих достиженческих возможностей, моделирования предстоящей соревновательной деятельности (более или менее приближенного проектирования ее форм, содержания и результата), эмоциональной «настройки» и практической «разминки», непосредственно предшествующей состязанию.

Для уяснения характера этой деятельности существенно иметь в виду и такие ее черты, как так называемые конфликтность, взаимная рефлексивность взаимодействий соревнующихся и вероятность развертывания деятельности.

Слайд 6В рассматриваемом отношении конфликтной принято называть деятельность, при которой двое или более

индивидов стремятся к достижению одной и той же цели (например, победить, быть первым, «лучшим»), а объективно Термин «операции» применении к характеристике соревновательной деятельности спортсмена не однозначен: в узком смысле он означает элементы соревновательных действий («микрооперации»), в более широком смысле его относя* к комплексам действий, особенно к тактическим вариантам комплекса действий («макрооперации»). Упрощенная схема взаимнорефлексивных отношений соперников в спортивном единоборстве: заданные условия позволяют реализовывать ее (цель) лишь кому-либо одному из стремящихся к ней.

Слайд 7Вытекающие отсюда конкурентные столкновения интересов в спорте, как уже было показано, принципиально

не являются антагонистическими. В этом смысле спортивно-соревновательный конфликт условен. Тем не менее он способен придать всему соревновательному поведению спортсменов особый эмоциональный накал. Конфликтные начала в спортивной деятельности присутствуют и тогда, когда спортсмен прямо не контактирует с соперником в состязании (как в заочных соревнованиях или как в тех случаях, когда спортсмен штурмует давно уже установленный кем-либо рекорд). Источником конфликтности спортивной деятельности бывают и, так сказать, внутриличностные противоречия, когда спортсмен конфликтует как бы сам с собой, убеждаясь, к примеру, в несоответствии своих реальных возможностей преследуемой им в соревновании цели.

Слайд 8Говоря о «рефлексивных» взаимодействиях, или, иными словами, взаимно отображающих отношениях участвующих в

спортивном состязании, подразумевают тот факт, что для верного принятия и выполнения решений по ходу соревнования каждый соревнующийся должен предвидеть (предугадать, распознать) замыслы и конкретные намерения соперников и партнеров (в командном соревновании), мысленно как бы поставив себя на их место, оценить последствия задуманных ими решений и, в зависимости от этого, с пользой для себя (и команды) определить свои ответные действия. Такого рода «взаимная рефлексия» важна в любом виде спорта как предпосылка и существенный компонент искусной тактики состязания. Это особенно значимо в состязаниях по тем видам спорта, которые характеризуются прямыми и чрезвычайно варьируемыми противодействиями соперников, как и взаимодействиями партнеров (спортивные единоборства, многие спортивные игры).

Слайд 9Что касается «вероятностного» характера развертывания спортивно-соревновательной деятельности, то он выражается в том,

что ее предварительный замысел (план, проект, модель и т. п.) реализуется в действительности не однозначно и не в полном соответствии с выработанными наметками, а с той или иной вероятностью неизбежных изменений, отклонений, коррекций.

Слайд 10 Это не исключает того, что целевая направленность и общий замысел поведения

спортсмена в состязании имеет определенную устойчивость. Вместе с тем конкретная тактика реализации и особенно отдельные соревновательные действия неизбежно варьируются, а в ряде ситуаций Приходится изменять и предварительно намеченные общие линии ведения состязания. Неизбежные изменения обусловлены широким комплексом закономерно и случайно возникающих обстоятельств, в том числе: варьирующим поведением соперников и партнеров, динамичностью ситуаций, меняющихся (подчас непредсказуемо) по ходу развертывания состязания, привходящими изменениями внешних условий (в частности, зависящих от поведения зрителей и от состояния оборудования мест состязания, а также метеорологических и других условий).

ПРОЕКТ «В гостях у дедушки Чуковского»

ПРОЕКТ «В гостях у дедушки Чуковского» Сеть офисов недвижимости и права G▪ R ▪ A ▪ N ▪ D

Сеть офисов недвижимости и права G▪ R ▪ A ▪ N ▪ D Ассоциация молодых строителей

Ассоциация молодых строителей Ландшафтный дизайн. Работы по инженерной подготовке территории объекта. (Лекция 1)

Ландшафтный дизайн. Работы по инженерной подготовке территории объекта. (Лекция 1) Аттестационная работа. Чайные традиции в Китае

Аттестационная работа. Чайные традиции в Китае Глагол – важная единица речи

Глагол – важная единица речи Презентация на тему Ацтеки

Презентация на тему Ацтеки Радиоволны

Радиоволны Поэзия моя, ты – из окопа...

Поэзия моя, ты – из окопа... Кафе-пекарня Амелия

Кафе-пекарня Амелия Артемида

Артемида Цифровое меню для ресторанов Subway. Специальное предложение

Цифровое меню для ресторанов Subway. Специальное предложение !!!

!!! Расчет электрической цепи

Расчет электрической цепи Комбинированное электронное представление печатных изданий

Комбинированное электронное представление печатных изданий Как древние люди представляли себе Вселенную

Как древние люди представляли себе Вселенную Файл. Файловая структура.

Файл. Файловая структура. Pricing and discounts – инструмент ценообразования и продвижения онлайн-магазинов

Pricing and discounts – инструмент ценообразования и продвижения онлайн-магазинов Презентация на тему Наши помощники - органы чувств (1 класс)

Презентация на тему Наши помощники - органы чувств (1 класс) В гостях у станционного смотрителя

В гостях у станционного смотрителя Как понять другого человека через познание самого себя?

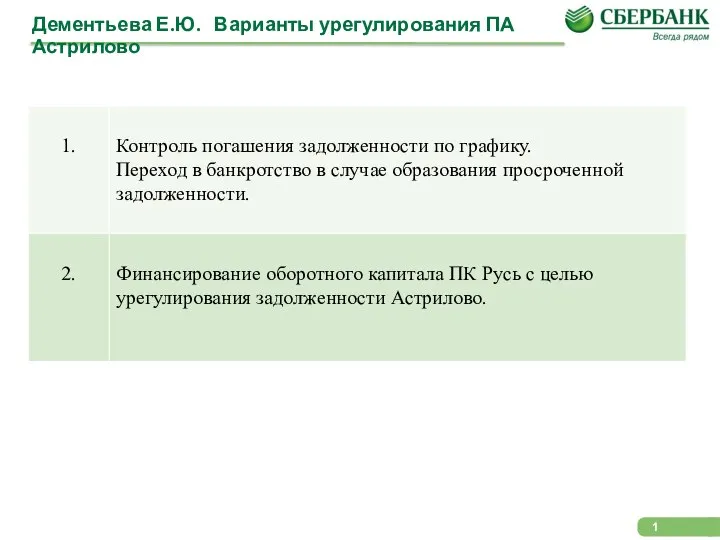

Как понять другого человека через познание самого себя? Решение Кейса. Варианты урегулирования ПА Астрилово

Решение Кейса. Варианты урегулирования ПА Астрилово Презентация на тему Неморфологический способ образования слов

Презентация на тему Неморфологический способ образования слов Промышленное строительство

Промышленное строительство Элементы атлетической гимнастики

Элементы атлетической гимнастики How To Fake French

How To Fake French  Презентация на тему Инфекционные заболевания людей 7 класс

Презентация на тему Инфекционные заболевания людей 7 класс Модернизация розничных сетей распространения прессы

Модернизация розничных сетей распространения прессы