Содержание

- 2. Презентацию подготовила: Кулакова В. 10кл. учитель: Марченкова И.М

- 3. Цели работы: Посмотреть на конкретных примерах процессы взаимодействия частей речи. Ознакомиться с переходными явлениями в области

- 4. Слова разных частей речи в составе предложения взаимодействуют, некоторые из них в результате различных процессов стали

- 5. Субстантивация (переход прилагательных в существительные). Субстантивация – древний и вместе с тем развивающийся процесс. Есть прилагательные,

- 6. Полная и частичная субстантивация. О полной субстантивации мы говорим тогда, когда прилагательное полностью перешло в существительное,

- 7. Практические задания

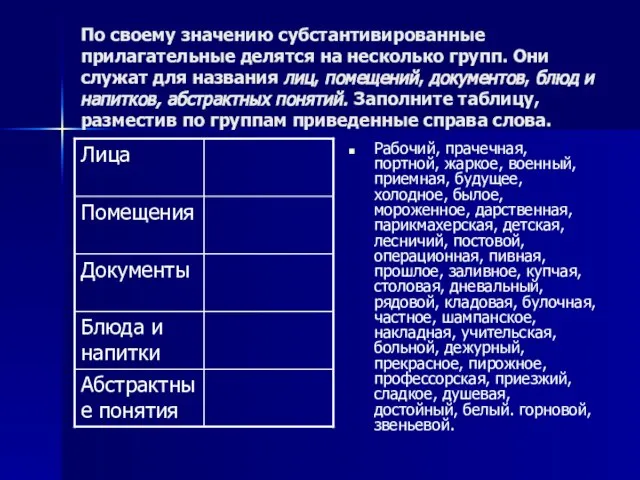

- 8. По своему значению субстантивированные прилагательные делятся на несколько групп. Они служат для названия лиц, помещений, документов,

- 9. Подумайте! Есть ли в русском языке субстантивированные прилагательные в форме множественного числа? Приведите примеры.

- 10. Вспомните: Субстантивированные прилагательные, являющиеся народно - разговорными синонимами к названиям зверей. Например: Косой – заяц; сохатый

- 11. Обратите внимание! В русском языке есть слова, внешне сходные с субстантивированными прилагательными, но таковыми не являющиеся:

- 12. Переход других частей речи в местоимения и местоимения в другие части речи.

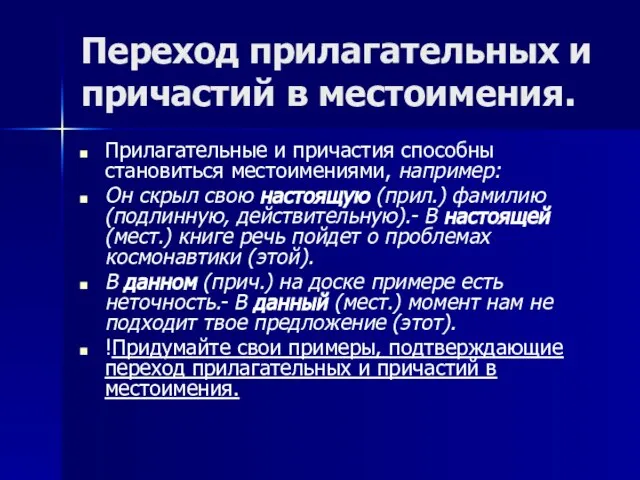

- 13. Переход прилагательных и причастий в местоимения. Прилагательные и причастия способны становиться местоимениями, например: Он скрыл свою

- 14. Местоимения могут переходить и в служебные части речи: частицы, союзы. Например: 1.Что(мест.) случилось? – Он сказал,

- 15. Переход причастий в прилагательные и существительные.

- 16. Можно ли назвать выделенные слова причастиями? Блестящий оратор, выдающиеся способности, зависимое государство, замкнутый характер, образованный человек,

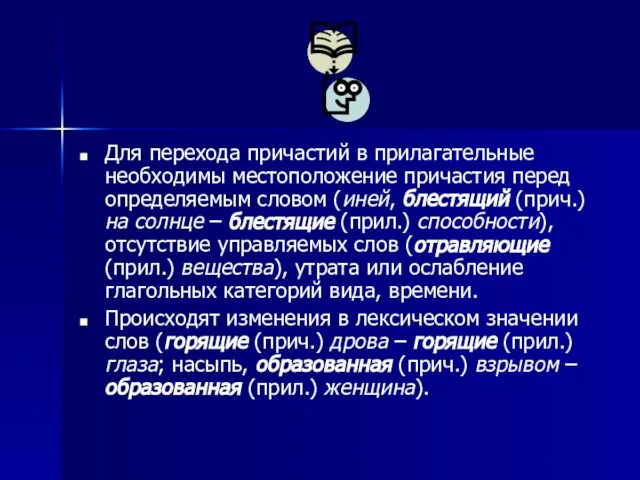

- 17. Для перехода причастий в прилагательные необходимы местоположение причастия перед определяемым словом (иней, блестящий (прич.) на солнце

- 18. Переход причастий в существительные сопровождается тем, что отпадает надобность в определяемом существительном, категории рода, числа и

- 19. Переход деепричастий в наречия.

- 20. Переход деепричастия в наречие зависит от места, занимаемого по отношению к глаголу – сказуемому: в начале

- 21. Чаще всего переходят в наречия деепричастия несовершенного вида, так как они обычно в предложении являются обстоятельствами

- 22. Переход других частей речи в наречия и наречий в существительные.

- 23. В наречия могут переходить следующие части речи: имена существительные с предлогами и без предлогов, имена прилагательные,

- 24. При переходе существительных, прилагательных, местоимений в наречия их значение становится более обобщенным: брод в реке –

- 25. Переход существительных, прилагательных, местоимений в наречия может сопровождаться фонетическими изменениями: войти в чистую комнату – проиграться

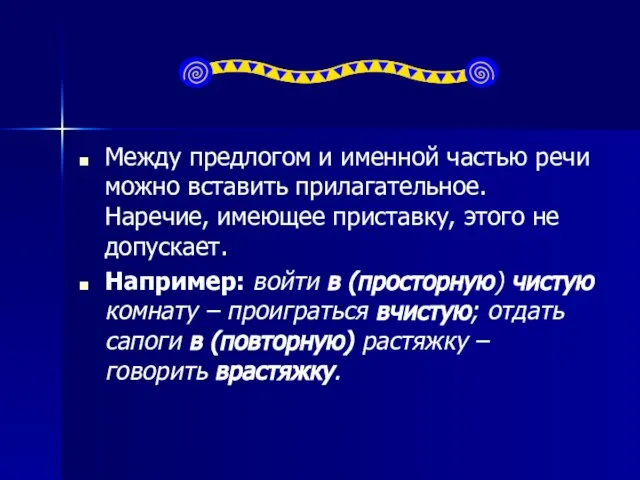

- 26. Между предлогом и именной частью речи можно вставить прилагательное. Наречие, имеющее приставку, этого не допускает. Например:

- 27. Существительное, прилагательное, местоимение, как правило, можно заменить другим словом той же части речи, наречие же –

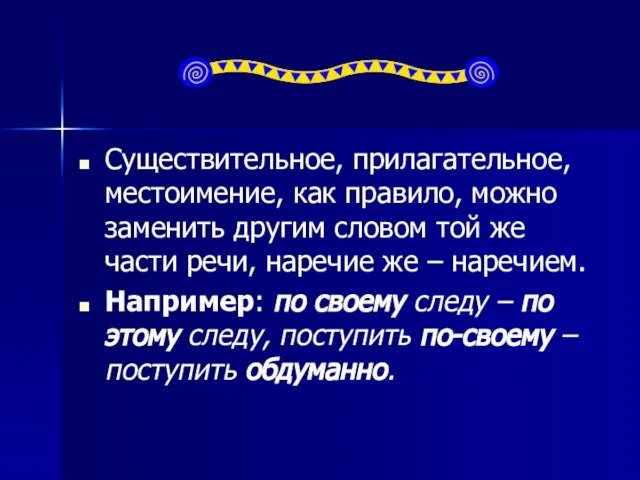

- 28. В словосочетаниях, где в качестве зависимого компонента выступает существительное с предлогом, связь управление. Прилагательное и местоимение

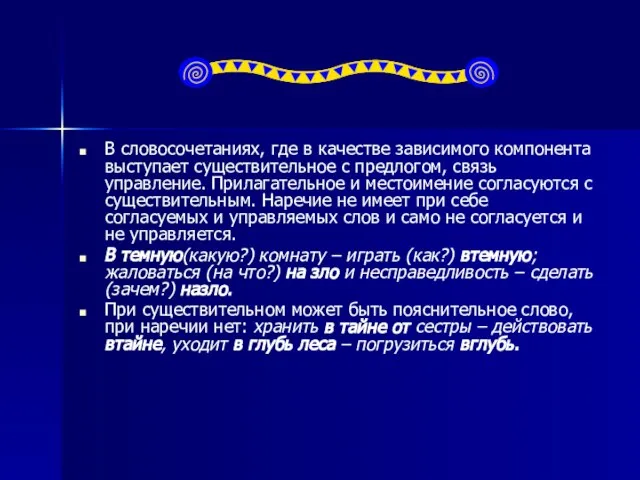

- 29. Переход других частей речи во вводные слова.

- 30. Во вводные слова переходят различные части речи: имена существительные, краткие имена прилагательные, краткие причастия, наречия, глаголы.

- 31. Составьте по два предложения так, чтобы данные слова в одном из них были вводными, в другом

- 32. Переход других частей речи в предлоги, союзы, частицы.

- 33. Разграничение самостоятельных частей речи и образованных от них предлогов. Существует прием, помогающий разграничить самостоятельные части речи

- 34. Класс союзов и частиц, как и предлогов, пополняется за счет перехода других частей речи. При этом

- 36. Скачать презентацию

Процессы жизнедеятельности одноклеточных животных

Процессы жизнедеятельности одноклеточных животных Живой организм и его свойства

Живой организм и его свойства Финансирование научных исследований

Финансирование научных исследований Операционные системы и сети ЭВМ Operating Systems and Networking Лекция 26

Операционные системы и сети ЭВМ Operating Systems and Networking Лекция 26 АЙСБЕРГ

АЙСБЕРГ Морфология культуры

Морфология культуры Онлайн-курс СПбПУ. Введение в инженерную деятельность. Трек 2

Онлайн-курс СПбПУ. Введение в инженерную деятельность. Трек 2 Органическая химия. Предельные углеводороды

Органическая химия. Предельные углеводороды Безопасность жизни

Безопасность жизни Май 2012

Май 2012 Реализация производственной системы Сбербанка в Западно-Уральском банке ОАО Сбербанка России: задачи, инструменты, достижения

Реализация производственной системы Сбербанка в Западно-Уральском банке ОАО Сбербанка России: задачи, инструменты, достижения кодировка

кодировка Сырные палочки

Сырные палочки Первая встреча Костромского Клуба Тестировщиков (ClubQA)Что должен знать тестировщик

Первая встреча Костромского Клуба Тестировщиков (ClubQA)Что должен знать тестировщик Сущность и содержание миссии. Формулирование миссии

Сущность и содержание миссии. Формулирование миссии 3_urok_9-e_kl_informatika

3_urok_9-e_kl_informatika Dlya_postera

Dlya_postera Схема расположения участка в структуре города

Схема расположения участка в структуре города От газеты Телесемь в Краснодаре

От газеты Телесемь в Краснодаре Презентация на тему: Красная Шапочка

Презентация на тему: Красная Шапочка Решение нестандартных уравнений

Решение нестандартных уравнений СЧЕТ ОТ 0 ДО 10

СЧЕТ ОТ 0 ДО 10 Модель психологической службы ГБОУ СОШ № 426

Модель психологической службы ГБОУ СОШ № 426 Где живут люди? ИЗО 4 класс

Где живут люди? ИЗО 4 класс С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! В большую жизнь Вы нам открыли двери,Вы нас не только азбуке учили.Учитель! Мы Вас любим, мы Вам верим!Мы доброты ур

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! В большую жизнь Вы нам открыли двери,Вы нас не только азбуке учили.Учитель! Мы Вас любим, мы Вам верим!Мы доброты ур Простые механизмы. Рычаг.

Простые механизмы. Рычаг. MTC Skills

MTC Skills Исторические лица земли Тверской, их жизнь и деяния, составляющие гордость региона

Исторические лица земли Тверской, их жизнь и деяния, составляющие гордость региона