Слайд 2План

1. Основные понятия кибернетики

2. Общие понятия теории систем и системного анализа

3.Информационная

модель и моделирование информационных процессов.

4. Основная и информационная деятельность, информационная потребность

5. Основные процессы преобразования информации

6. Системы информационного обмена

7. Понятие информационной системы

8. Автоматизация

Слайд 31. Основные понятия кибернетики

Слайд 4Кибернетика

Кибернетика - наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в

технических, биологических и социальных системах. Она сравнительно молода. Её основателем является американский математик Н. Винер (1894-1964), выпустивший в 1948 году книгу "Кибернетика, или управление их связь в животном и машине". Своё название новая наука получила от древнегреческого слова "кибернетес", что в переводе означает "управляющий", "рулевой", "кормчий". Она возникла на стыке математики, теории информации, техники и нейрофизиологии, ее интересовал широкий класс как живых, так и неживых систем.

Слайд 5Основные понятия кибернетики

Со сложными системами управления человек имел дело задолго до кибернетики

(управление людьми, машинами; наблюдал регуляционные процессы у живых организмов и т.д.). Но кибернетика выделила общие закономерности управления в различных процессах и системах, а не их специфику. В “докибернетический” период знания об управлении и организации носили “локальный” характер, т.е. в отдельных областях. или другие устройства вывода информации.

Слайд 6Основные понятия кибернетики.

Эволюция представления об управлении происходила в форме накопления, суммирования отдельных

данных. Кибернетика рассматривает проблемы управления на научном фундаменте, вводя в науку новые теоретические “заделы”,новый понятийный, категориальный аппарат. В общую кибернетику обычно включают теорию информации, теорию алгоритмов, теорию игр и теорию автоматов, техническую кибернетику.

Слайд 7Основные понятия кибернетики

ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА - отрасль науки, изучающая технические системы управления. Важнейшие

направления исследований разработка и создание автоматических и автоматизированных систем управления, а также автоматических устройств и комплексов для передачи, переработки и хранения информации.

Слайд 8Основные понятия кибернетики

К основным задачам кибернетики относятся:

1) установление фактов, общих для управляемых

систем или для некоторых их совокупностей;

2) выявление ограничений, свойственных управляемым системам и установление их происхождения;

3) нахождение общих законов, которым подчиняются управляемые системы;

4) определение путей практического использования установленных фактов и найденных закономерностей.

Слайд 9Основные понятия кибернетики

“Кибернетический” подход к системам характеризуется рядом понятий.

Основные понятия кибернетики:

управление, правляющая система, управляемая система, организация, обратная связь, алгоритм, модель, оптимизация, сигнал и др. Для систем любой природы понятие "управление" можно определить следующим образом: управление - это воздействие на объект, выбранное на основании имеющейся для этого информации из множества возможных воздействий, улучшающее его функционирование или развитие. У управляемых систем всегда существует некоторое множество возможных изменений, из которого производится выбор предпочтительного изменения. Если у системы нет выбора, то не может быть и речи об управлении.

Слайд 10Основные понятия кибернетики

Управление - это вызов изменений в системе или перевод системы

из одного состояния в другое в соответствии с объективно существующей или выбранной целью.

Управлять - это и предвидеть те изменения, которые произойдут в системе после подачи управляющего воздействия (сигнала, несущего информацию). Всякая система управления рассматривается как единство управляющей системы (субъекта управления) и управляемой системы - объекта управления.

Слайд 11Основные понятия кибернетики

Управление системой или объектом всегда происходит в какой-то внешней среде.

Поведение любой управляемой системы всегда изучается с учетом ее связей с окружающей средой. Поскольку все объекты, явления и процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга, то, выделяя какой-либо объект, необходимо учитывать влияние среды на этот объект и наоборот. Свойством управляемости может обладать не любая система. Необходимым условием наличия в системе хотя бы потенциальных возможностей управления является ее организованность.

Слайд 12Основные понятия кибернетики

Чтобы управление могло функционировать, то есть целенаправленно изменять объект, оно

должно содержать четыре необходимых элемента:

1. Каналы сбора информации о состоянии среды и объекта.

2. Канал воздействия на объект.

3. Цель управления.

4. Способ (алгоритм, правило) управления, указывающий, каким образом можно достичь поставленной цели, располагая информацией о состоянии среды и объекта.

Слайд 13Основные понятия кибернетики

Понятие цели, целенаправленности. Н. Винер писал, что "действие или поведение

допускает истолкование как направленность на достижение некоторой цели, т.е. некоторого конечного состояния, при котором объект вступает в определенную связь в пространстве и во времени с некоторым другим объектом или событием « Цель определяется как внешней средой, так и внутренними потребностями субъекта управления. Цель должна быть принципиально достижимой, она должна соответствовать реальной ситуации и возможностям системы (управляющей и управляемой). За счет управляющих воздействий управляемая система может целенаправленно изменять свое поведение.

Слайд 14Основные понятия кибернетики

Целенаправленность управления биологических управляемых систем сформирована в процессе эволюционного развития

живой природы. Она означает стремление организмов к их выживанию и размножению. Целенаправленность искусственных управляемых систем определяется их разработчиками и пользователями.

Слайд 15Основные понятия кибернетики

Понятие обратной связи. Управление по "принципу обратной связи". Если между

воздействием внешней Среды и реакцией системы устанавливается связь, то мы имеем дело с обратной связью. Принцип обратной связи характеризует информационную и пространственно-временную зависимость в кибернетической системе. Если поведение системы усиливает внешнее воздействие, то мы имеем дело с положительной обратной связью, а если уменьшает, то с отрицательной обратной связью.

Слайд 16Основные понятия кибернетики

Понятие обратной связи. Понятие обратной связи имеет отношение к цели

управления. Поведение объекта управляется величиной ошибки в положении объекта по отношению к стоящей цели. Яркий пример обратной связи - работа термопары в холодильнике.

Слайд 17Основные понятия кибернетики

Понятие самоорганизации. В современную науку это понятие вошло через идеи

кибернетики. Процесс самоорганизации систем обусловлен таким неэнтропийным процессом, как управление. Энтропия - мера неорганизованности, хаоса. Энтропия и информация, как правило, рассматриваются совместно. Информация - это то, что устраняет неопределенность, количество "снятой" неопределенности. Тенденция к определенности, к повышению информативности - процесс негэнтропийный (процесс с обратным знаком).

Слайд 18Основные понятия кибернетики

Для самоорганизующихся систем характерны:

1) Способность активно взаимодействовать со средой, изменять

ее в направлении, обеспечивающим более успешное функционирование системы:

2) Наличие определенной гибкости структуры или адаптивного механизма, выработанного в ходе эволюции;

3) Непредсказуемость поведения самоорганизующихся систем;

4) Способность учитывать прошлый опыт или возможность научения.

Слайд 192. Общие понятия теории систем и системного анализа

Слайд 20Общие понятия теории систем и системного анализа

Будем понимать термин система как совокупность

(множество) отдельных объектов с неизбежными связями между ними. Если мы обнаруживаем хотя бы два таких объекта: учитель и ученик в процессе обучения, продавец и покупатель в торговле, телевизор и передающая станция в телевидении и т. д. — то это уже система. Таким образом, можно считать системы способом существования окружающего нас мира.

Слайд 21Общие понятия теории систем и системного анализа

Более важно понять преимущество взгляда на

этот мир с позиций системного подхода: возможность ставить и решать, по крайней мере, две задачи:

расширить и углубить собственные представления о “механизме” взаимодействий объектов в системе; изучить и, возможно, открыть новые её свойства;

повысить эффективность системы в том плане ее функционирования, который интересует нас больше всего.

Слайд 22Общие понятия теории систем и системного анализа

Сущность и принципы системного подхода ТССА,

как отрасль науки, может быть разделена на две, достаточно условные части:

∙ теоретическую: использующую такие отрасли как теория вероятностей, теория информации, теория игр, теория графов, теория расписаний, теория решений, топология, факторный анализ и др.;

∙прикладную, основанную на прикладной математической статистике, методах исследовании операций, системотехнике и т. п. Таким образом, ТССА широко использует достижения многих отраслей науки и этот “захват” непрерывно расширяется.

Слайд 23Общие понятия теории систем и системного анализа

Первый принцип ТССА — это требование

рассматривать совокупность элементов системы как одно целое или, более жестко, — запрет на рассмотрение системы как простого объединения элементов.

Второй принцип заключается в признании того, что свойства системы не просто сумма свойств ее элементов. Тем самым постулируется возможность того, что система обладает особыми свойствами, которых может и не быть у отдельных элементов.

Слайд 24Общие понятия теории систем и системного анализа

Эффективность. Теоретически доказано, что всегда существует

функция ценности системы — в виде зависимости ее эффективности (почти всегда это экономический показатель) от условий построения и функционирования. Кроме того, эта функция ограничена, а значит можно и нужно искать ее максимум. Максимум эффективности системы может считаться третьим ее основным принципом.

Слайд 25Общие понятия теории систем и системного анализа

Четвертый принцип запрещает рассматривать данную систему

в отрыве от окружающей ее среды — как автономную, обособленную. Это означает обязательность учета внешних связей или, в более общем виде, требование рассматривать анализируемую систему как часть (подсистему) некоторой более общей системы.

Слайд 26Общие понятия теории систем и системного анализа

Пятый принцип ТССА — возможность (а

иногда и необходимость) деления данной системы на части, подсистемы. Если последние оказываются недостаточно просты для анализа, с ними поступают точно также. Но в процессе такого деления нельзя нарушать предыдущие принципы — пока они соблюдены, деление оправдано, разрешено в том смысле, что гарантирует применимость практических методов, приемов, алгоритмов решения задач системного анализа.

Слайд 27Общие понятия теории систем и системного анализа

Система — многоуровневая конструкция из взаимодействующих

элементов, объединяемых в подсистемы нескольких уровней для достижения единой цели функционирования (целевой функции).

Слайд 283. Информационная модель и моделирование информационных процессов

Слайд 29Общие понятия теории систем и системного анализа

Модель (лат. “modulus” – мера) –

это объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств последнего; упрощённое представление системы для её анализа и предсказания, для получения качественных и количественных результатов, необходимых для принятия правильного управленческого решения.

Модель - это создаваемое человеком подобие изучаемых объектов: макеты, изображения, схемы, словесные описания, математические формулы, карты и т.д.

Слайд 30Общие понятия теории систем и системного анализа

Математические модели используют для описания объектов

и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе – в физике, биологии, экономике.

Информационная модель - это модель объекта, процесса или явления, включающая информацию в качестве основной составляющей моделируемого объекта, процесса или явления.

Слайд 31Общие понятия теории систем и системного анализа

Моделирование используется для исследования существующей системы,

когда реальный эксперимент проводить нецелесообразно из-за значительных финансовых и трудовых затрат, а также при необходимости проведения анализа проектируемой системы, т.е. которая ещё физически не существует в данной организации. Для человека информационная модель является источником информации, на основе которой он формирует образ реальной обстановки.

Слайд 32Общие понятия теории систем и системного анализа

В общем виде под системой понимают

совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определённую целостность, единство.

Модельные представления являются абстрактными образами элементов системы (объектов, технических средств, программного обеспечения и др.). Вместе они позволяют получить достаточно полное представление о создаваемой системе.

Количество групп элементов информационной модели определяется степенью детализации описания состояний и условий функционирования объекта управления.

Слайд 33Общие понятия теории систем и системного анализа

Модель данных является способом отображения самих

данных и их связей. Выделяют модели иерархических, сетевых и реляционных данных, как правило, входящих в состав систем управления базами данных (СУБД). В СУБД реализуются модели процессов накопления и применения информации и знаний.

Слайд 34Общие понятия теории систем и системного анализа

Для формирования модели используются:

структурная схема объекта,

подлежащего автоматизации;

структурно-функциональная схема автоматизируемого объекта;

алгоритмы функционирования системы;

схема расположения технических средств на объекте;

схема связи и др.

Главная цель проведения моделирования любой системы – изыскание вариантов решений, которые позволяют улучшить основные показатели её деятельности.

Слайд 35Общие понятия теории систем и системного анализа

Необходимым элементом моделирования является анализ потоков

данных. При этом пользователи заинтересованы в получении средств, позволяющих автоматически искать не только заданные данные, но неочевидные правила и неизвестные закономерности. Для реализации подобных систем используют методы интеллектуального анализа данных, позволяющие на основе накопленной информации принимать нетривиальные решения и генерировать качественно новые знания, способствующие повышению эффективности решений и деятельности людей, предприятий, организаций и т.п.

Слайд 36Общие понятия теории систем и системного анализа

Логика интеллектуально решаемых аналитических задач заключается

в том, что первичные документы, отчёты и сводные таблицы анализируются с целью выявления полученных показателей. Исследование произошедших событий и полученных результатов (Что произошло?) происходит с целью ответа на вопрос “Почему?”. В результате проведённого анализа формируются прогностические (прогнозные) модели, в которых даются варианты развития ситуации.

Слайд 37Общие понятия теории систем и системного анализа

Сбор, обработка и анализ реальных данных

функционирования системы или объекта моделирования даёт требуемые количественные оценки для разработки вариантов программно-технического обеспечения автоматизированных систем.

При моделировании сложных объектов нельзя разобщать решаемые задачи. В противном случае получатся значительные затраты ресурсов и потери при реализации модели на конкретном объекте. Использование моделирования применительно к таким объектам требует одновременного исследования их взаимосвязей с внешней средой и другими элементами метасистемы.

Слайд 384. Основная и информационная деятельность, информационная потребность

Слайд 39Общие понятия теории систем и системного анализа

Выполнение любой работы и решение любой

проблемы всегда связано с использованием уже существующей и созданием новой информации. С этой точки зрения любая основная деятельность человека связана с его информационной деятельностью, т. е. с деятельностью по сбору и обработке существующей и созданию новой информации. Информационная деятельность неразрывно связана с основной деятельностью, а субъект основной деятельности (СОД) всегда выполняет три взаимосвязанных функции: потребителя (приемника) информации, собственно исполнителя основной работы (деятельности) и генератора (источника) информации.

Слайд 40Общие понятия теории систем и системного анализа

Понятие информации тесно связано с понятием

потребителя (приемника) информации, генератора (источника) информации, информационной потребности и другими понятиями, определяющими степень соответствия информации, полученной потребителем, его информационным потребностям.

Под потребителем (приемником) информации понимают отдельное лицо, коллектив, машинную или человеко-машинную (организационную) систему, использующие информацию/данные в целях выполнения определенной работы в процессе основной деятельности. Иными словами потребителем информации является любой субъект основной деятельности.

Слайд 41Общие понятия теории систем и системного анализа

В отличие от потребителя информации генератором

(источником) информации является отдельное лицо, коллектив, машинная или человеко-машинная система, создающая сообщения в ходе (или в результате) выполнения той или иной деятельности.

Информационная потребность (ИП) - совокупность элементов информации/данных, необходимая и достаточная для эффективного выполнения заданной работы (решения задач) субъектом основной деятельности.

Слайд 42Общие понятия теории систем и системного анализа

Выделяется 4 представления информационной потребности:

реальная

потребность - неосознанная истинная информационная потребность пользователя (например, поиск некой новой информации исследователем, про которую он толком ничего не знает);

осознанная потребность - то, как пользователь понимает стоящую перед ним неосознанную проблему;

выраженная потребность - то, как пользователь описывает свою потребность средствами естественного языка;

формализованная потребность - представление средствами языка запросов поисковой системы.

Слайд 43Общие понятия теории систем и системного анализа

Информационная потребность СОД удовлетворяется в результате

поиска сообщений в информационной среде по информационному запросу, сформулированному на естественном языке, и в той или иной мере отражающему информационную потребность. Степень адекватности (соответствия) информационного запроса информационной потребности определяется различными факторами, основным из которых является способность СОД сформулировать свою информационную потребность на естественном языке с учетом специфики как стоящей перед СОД проблемы, так и информационной среды.

Слайд 44Общие понятия теории систем и системного анализа

Найденные в результате информационного поиска сообщения

в той или иной мере соответствуют информационному запросу и информационной потребности.

Характеристика степени соответствия сообщения информационному запросу получила название релевантности.

Характеристика степени соответствия сообщения информационной потребности носит название пертинентности.

Слайд 45Общие понятия теории систем и системного анализа

Когнитивная (cognitive) релевантность или пертинентность (pertinense)

-- это отношение, характеризующие соответствие реальной потребности пользователя и информации из документа, т.е. это ``идеальная'' релевантность, все остальные виды релевантности характеризуют ее приближения с разных точек зрения.

Тематическая (topical) или предметная (subject) релевантность -- это отношение, характеризующее близость тематик потребности и ресурса, т.е. она обычно используется, когда оценка производится на уровне обработки.

Презентация на тему Тайны Бермудского треугольника

Презентация на тему Тайны Бермудского треугольника  Современная литература

Современная литература Tower Bridge – the Icon of London

Tower Bridge – the Icon of London Детские портреты в живописи

Детские портреты в живописи От рождения до школы

От рождения до школы Влияние коэффициентов а, b и с На расположение графика квадратной функции

Влияние коэффициентов а, b и с На расположение графика квадратной функции الواجب (1)

الواجب (1) Школа метафизики и эзотерики Свет

Школа метафизики и эзотерики Свет Теорема Виета (8 класс)

Теорема Виета (8 класс) Лекция 5.

Лекция 5. Centrum logistyczne Piotrków Trybunalski

Centrum logistyczne Piotrków Trybunalski Оздоровительная направленность физической культуры

Оздоровительная направленность физической культуры Презентация на тему Cолнце Общие сведения

Презентация на тему Cолнце Общие сведения  Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца Марафон милосердя та єднання - 2016

Марафон милосердя та єднання - 2016 Legal systems exercises

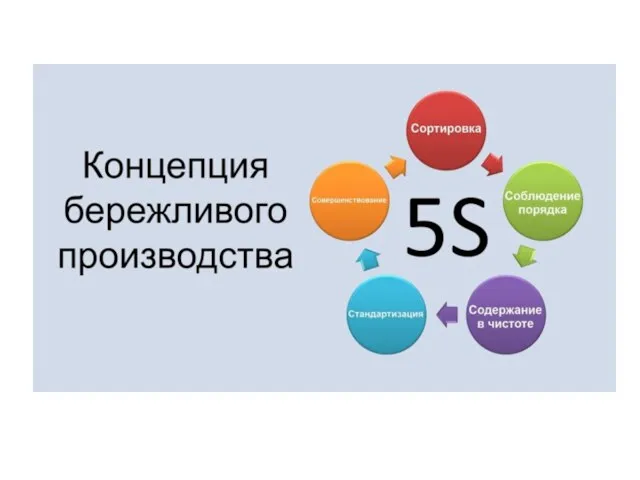

Legal systems exercises Концепция бережливого производства. 5S - система организации и рационализации рабочего места

Концепция бережливого производства. 5S - система организации и рационализации рабочего места Народное творчество. Работы Т. Луневой

Народное творчество. Работы Т. Луневой ООО«ИНТЕРМАСС»

ООО«ИНТЕРМАСС» Проектная деятельность: формирование ключевых компетенций 1. Интеллектуальные (развитие критического мышления; умение извлекать

Проектная деятельность: формирование ключевых компетенций 1. Интеллектуальные (развитие критического мышления; умение извлекать  20141113_ekologicheskiy_svetofor._ppt

20141113_ekologicheskiy_svetofor._ppt POS–системы: что это?

POS–системы: что это? 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф Презентация отраслевого решения

1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф Презентация отраслевого решения Что вы хотели узнать о КИТАЕ, но боялись спросить.

Что вы хотели узнать о КИТАЕ, но боялись спросить. Релігійні пам’ятки України

Релігійні пам’ятки України Образовательная система «ГРАНИ БОГАТСТВА» Чтобы заработать на жизнь, надо работать, но чтобы разбогатеть нужно представить что-то

Образовательная система «ГРАНИ БОГАТСТВА» Чтобы заработать на жизнь, надо работать, но чтобы разбогатеть нужно представить что-то Презентация на тему Как писать сочинение по картине

Презентация на тему Как писать сочинение по картине Особенности защищенного документооборота при использовании облаков

Особенности защищенного документооборота при использовании облаков