Содержание

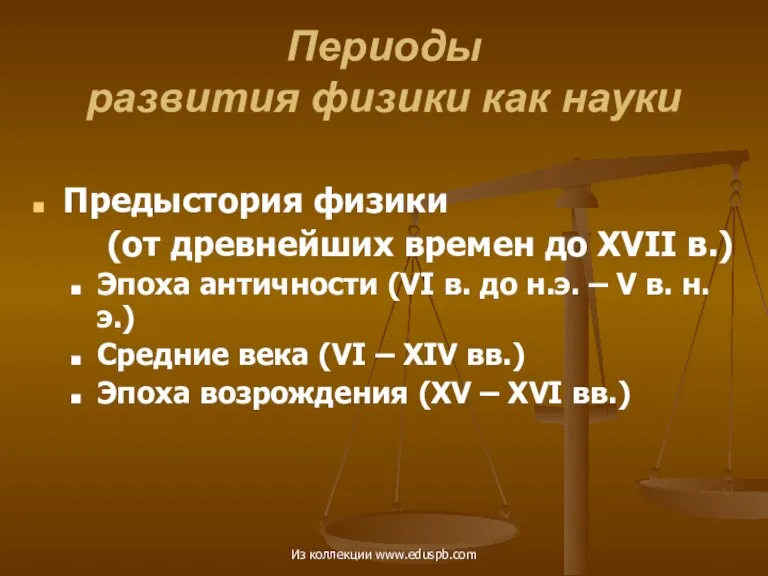

- 2. Периоды развития физики как науки Предыстория физики (от древнейших времен до XVII в.) Эпоха античности (VI

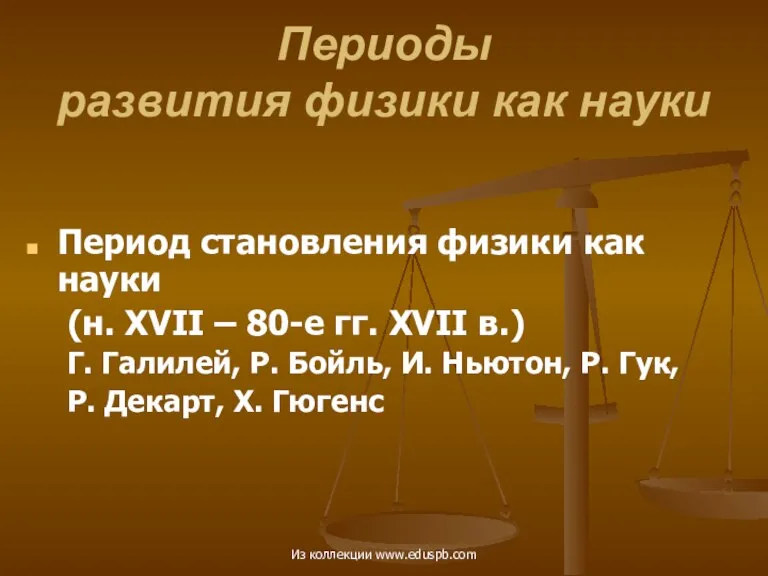

- 3. Период становления физики как науки (н. XVII – 80-е гг. XVII в.) Г. Галилей, Р. Бойль,

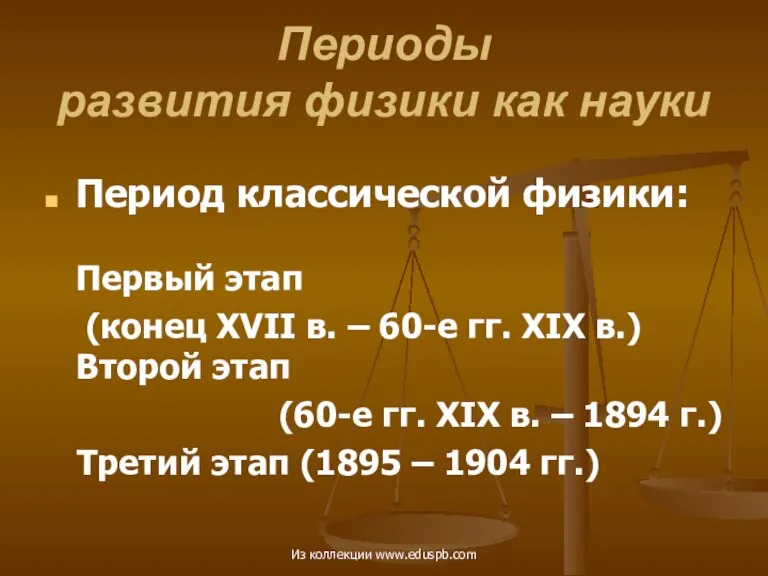

- 4. Период классической физики: Первый этап (конец ХVII в. – 60-е гг. ХIХ в.) Второй этап (60-е

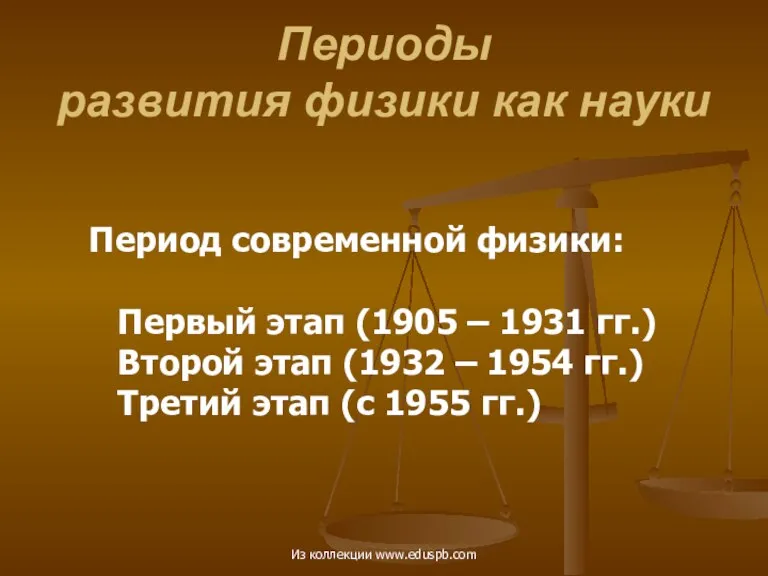

- 5. Период современной физики: Первый этап (1905 – 1931 гг.) Второй этап (1932 – 1954 гг.) Третий

- 6. ФАЛЕС МИЛЕТСКИЙ (ок. 625 - ок. 547 до н.э.) Родоначальник античной философии и науки, основатель милетской

- 7. АНАКСАГОР из Клазомен (ок. 500 – 428 до н.э.) Принцип «из ничего ничего не возникает». Образование

- 8. АНАКСАГОР из Клазомен (ок. 500 – 428 до н.э.) В какой-то момент времени эта первичная смесь

- 9. ДЕМОКРИТ (ок. 460 - 370 гг. до н. э.) В сочинении «Малый диакосмос» изложил свое учение

- 10. ДЕМОКРИТ (ок. 460 - 370 гг. до н. э.) Сталкиваясь и сцепляясь между собой, они образуют

- 11. АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н. э.) Сочинения относятся ко всем областям знания того времени. Собрал и систематизировал

- 12. АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н. э.) Первичными качествами материи он считал две пары противоположностей «теплое — холодное»

- 13. АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н. э.) Вселенная состоит из ряда концентрических хрустальных сфер, которые движутся с разными

- 14. Эпикур (342/341-271/270 до н.э.) Последователь Демокрита и продолжатель его атомистического учения. В 307 г. до н.э.

- 15. ГАССЕНДИ Пьер (22. I .1592 – 24. X .1655) Пропагандировал античную атомистику, считал, что все существующее

- 16. В августе - 24 или 25 1624 г. французскими учеными в Париже был назначен публичный диспут

- 17. … в момент открытия диспута один из его устроителей, де Клав, был арестован, а другому Виллону,

- 18. Основные этапы развития атомно-молекулярной гипотезы Возникновение идеи о прерывистом строении материи. Атоме. Левкипп, Демокрит ( V

- 19. Основные этапы развития атомно-молекулярной гипотезы Разработка молекулярно гипотезы строения вещества. А.Авогадро (1811) Открытие хаотического движения мелких

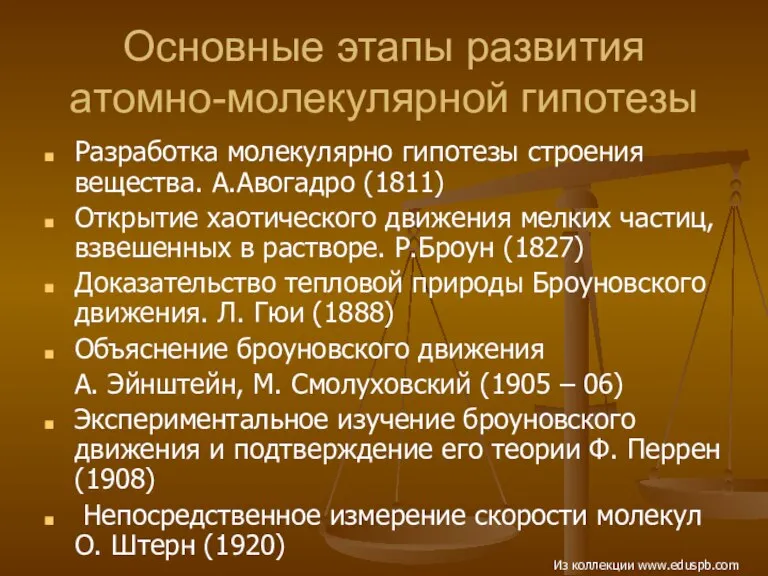

- 20. Основные этапы развития атомно-молекулярной гипотезы Открытие периодического закона химических элементов. Д.И.Менделеев, Л.Мейер (1869) Электрон (открытие) Дж.

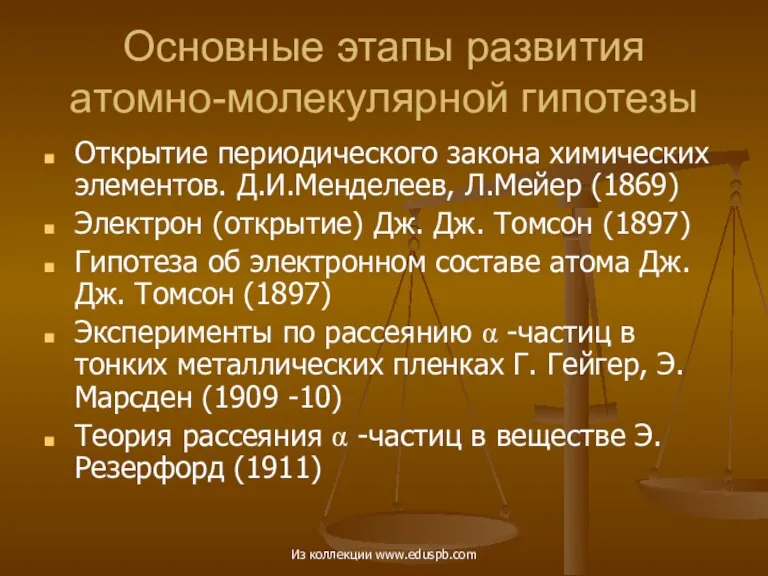

- 21. Основные этапы развития атомно-молекулярной гипотезы Наличие дискретных уровней энергии электронов в атомах Дж. Франк, Г. Герц

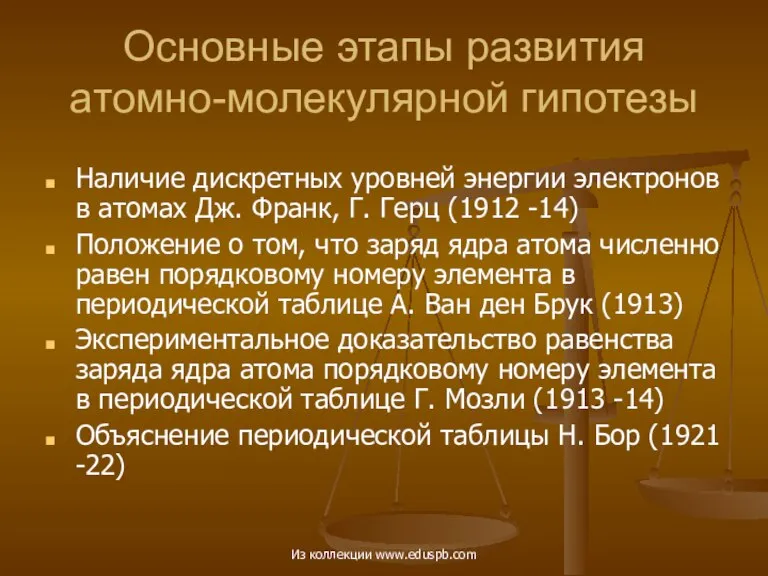

- 22. Основные этапы развития атомно-молекулярной гипотезы Гипотеза о планетарной модели атома Ф. Перрен (1901) Модель атома Томсона

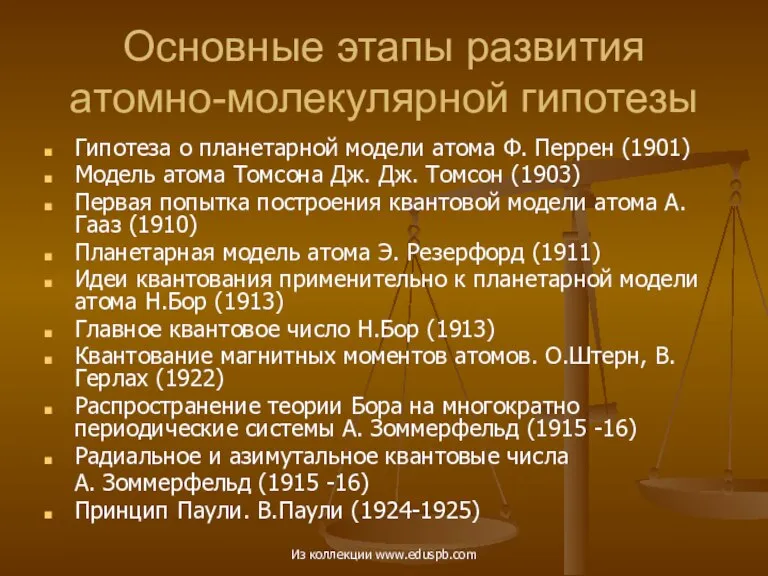

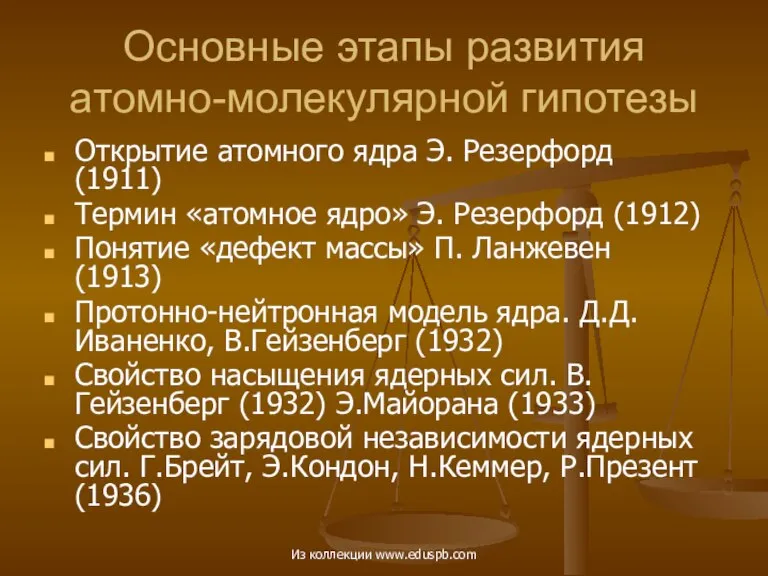

- 23. Основные этапы развития атомно-молекулярной гипотезы Открытие атомного ядра Э. Резерфорд (1911) Термин «атомное ядро» Э. Резерфорд

- 25. Скачать презентацию

Концепция саморегулирования (Общие положения)

Концепция саморегулирования (Общие положения) Материальная ответственность сторон трудового правоотношения

Материальная ответственность сторон трудового правоотношения prez1_m2_ohe_kfn_ecologiya_210100.62_niy22

prez1_m2_ohe_kfn_ecologiya_210100.62_niy22 Предложение о приобретении 100% капитала ООО НПО Наногеология

Предложение о приобретении 100% капитала ООО НПО Наногеология A letter of application

A letter of application Презентация на тему Линзы Оптика 8 класс

Презентация на тему Линзы Оптика 8 класс  Галерея хобби «УЖ»а

Галерея хобби «УЖ»а Рекомендации по написанию дипломной работы

Рекомендации по написанию дипломной работы Презентация на тему Декоративные собаки

Презентация на тему Декоративные собаки Презентация на тему Тутанхамон

Презентация на тему Тутанхамон  Свойства тканей из химических волокон

Свойства тканей из химических волокон Я и мои права

Я и мои права Медианы, биссектрисы и высоты треугольника

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника Компьютерный центр технического творчества

Компьютерный центр технического творчества Новый вызов системе образования – как сделать школу более эффективной?

Новый вызов системе образования – как сделать школу более эффективной? Муниципальное дошкольное образовательное учреждение« Детский сад общеразвивающего вида № 65»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение« Детский сад общеразвивающего вида № 65» Развитие возможностей Ресурсного Центра для обучения современным цифровым технологиям подготовки производств

Развитие возможностей Ресурсного Центра для обучения современным цифровым технологиям подготовки производств Защита бренда в Интернете. Сайт - визитная карточка бизнеса в Сети

Защита бренда в Интернете. Сайт - визитная карточка бизнеса в Сети Презентация по МХК на тему: «Русское храмовое искусство»

Презентация по МХК на тему: «Русское храмовое искусство» Кредитная политика презентация 02.2022

Кредитная политика презентация 02.2022 There is, There are

There is, There are Стратегия продвижения компаний и проектов в социальных сетях. INTOURFEST 2012. - презентация

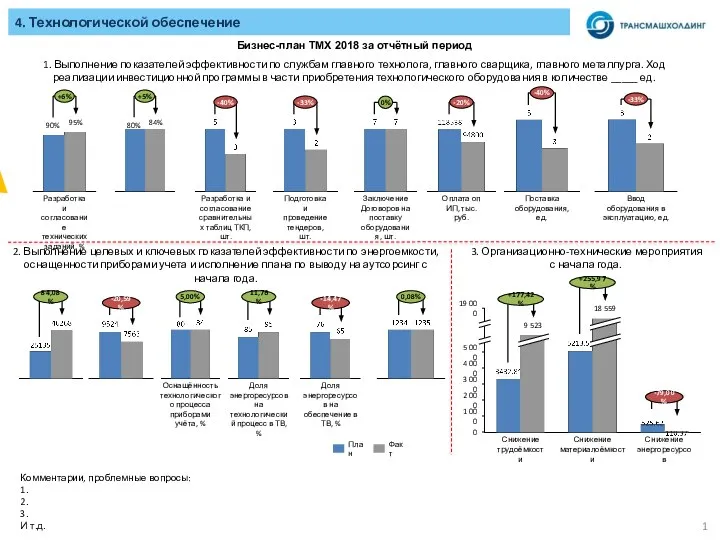

Стратегия продвижения компаний и проектов в социальных сетях. INTOURFEST 2012. - презентация Технологической обеспечение. Бизнес-план ТМХ 2018 за отчётный период

Технологической обеспечение. Бизнес-план ТМХ 2018 за отчётный период Ваши действия в торговом зале магазина Candy Cat

Ваши действия в торговом зале магазина Candy Cat Экология и здоровье человека

Экология и здоровье человека Словесные игры на уроках русского языка с использованием компьютера

Словесные игры на уроках русского языка с использованием компьютера Проект «Числа правят миром» Пифагор

Проект «Числа правят миром» Пифагор Конфигурация «Опека и попечительство»

Конфигурация «Опека и попечительство»