Содержание

- 2. Notions fondamentales de la stylistique 1.Aperçu historique Antiquité La rhétorique désigne l'art ou la technique de

- 3. Aristote « La rhétorique » (entre 329 et 323 av. J.-C.)

- 4. « La Rhétorique » est un ouvrage du philosopheest un ouvrage du philosophe grec Aristote qui

- 5. Cicéron « De oratore » (55 av. J.-C.)

- 6. De oratore (« De l’orateur ») est une œuvre philosophique traitant de la rhétorique. Dans ce

- 7. Quintilien « De institutione oratoria » (vers l’an 92 de notre ère)

- 8. « De l'institution oratoire » Un important manuel de rhétorique Compte 12 livres qui nous sont

- 9. N. Boileau « Art poétique » (1674)

- 10. « L’Art poétique » un poème didactique de 1100 alexandrinsun poème didactique de 1100 alexandrins classiques

- 11. César Chesneau Dumarsais (1676 – 1756) grammairien et philosophе français

- 12. «Traité des Tropes» (1730) Dans ce célèbre traité de rhétorique, l’auteur expose ce qui constitue le

- 13. Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707 – 1788) naturaliste, mathématicien, biologiste, philosophe et écrivain français « Le

- 14. Pierre Fontanier (1765 – 1844) Grammairien français, spécialiste des figures de style

- 15. Ses deux manuels Élément de la science des mots (1821) - manuel classique pour l'étude des

- 16. Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) linguiste, philisophe, diplomate allemand

- 17. Le concept de forme interne de la langue Il faut penser la langue comme une réalité

- 18. Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) linguiste suisse, fondateur de la linguistique moderne

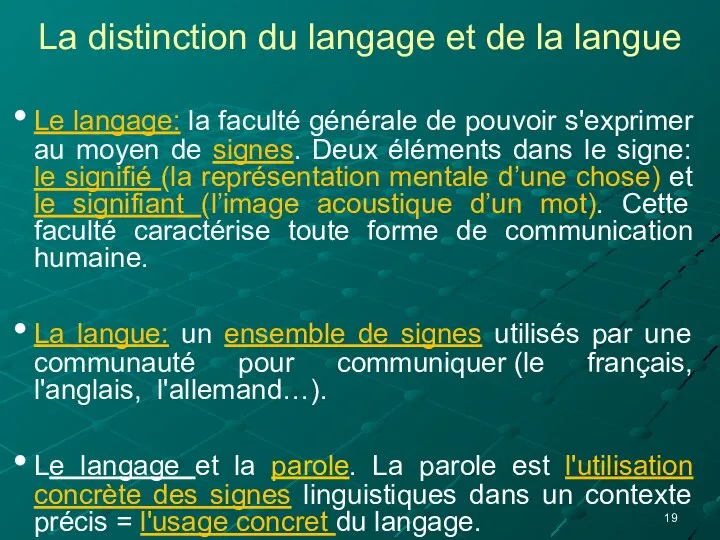

- 19. La distinction du langage et de la langue Le langage: la faculté générale de pouvoir s'exprimer

- 20. Charles Bally (1865 – 1947) Fondateur de la nouvelle stylistique, scientifique et descriptive « Traité de

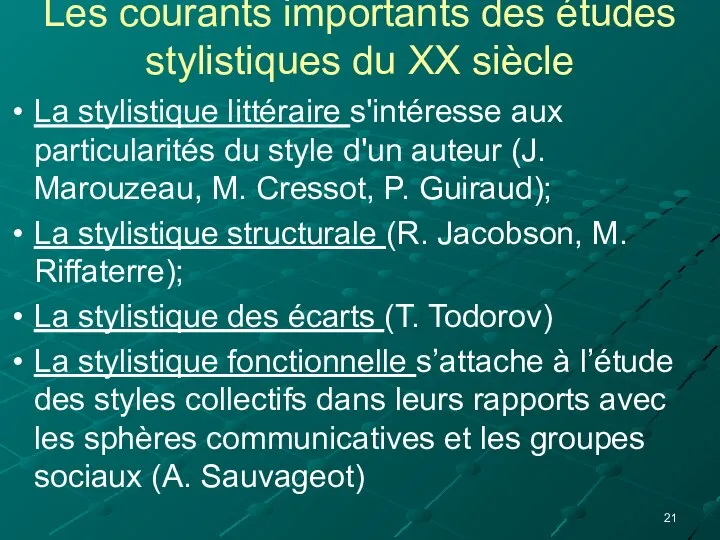

- 21. Les courants importants des études stylistiques du XX siècle La stylistique littéraire s'intéresse aux particularités du

- 22. Les ouvrages sur la stylistique J. Marouzeau « Précis de stylistique française» (1963) T. Todorov «

- 23. 2. Objet d’étude de la stylistique Ch. Bally: « La stylistique étudie […] les faits d’expression

- 24. M. Cressot: «... Déterminer les lois générales qui régissent le choix de l’expression et, dans le

- 25. P. Guiraud: « La tâche de la stylistique est de reconnaître, de décrire, de définir et

- 26. J. Marouzeau: « La stylistique est une branche de la philologie ayant pour objet d’étude le

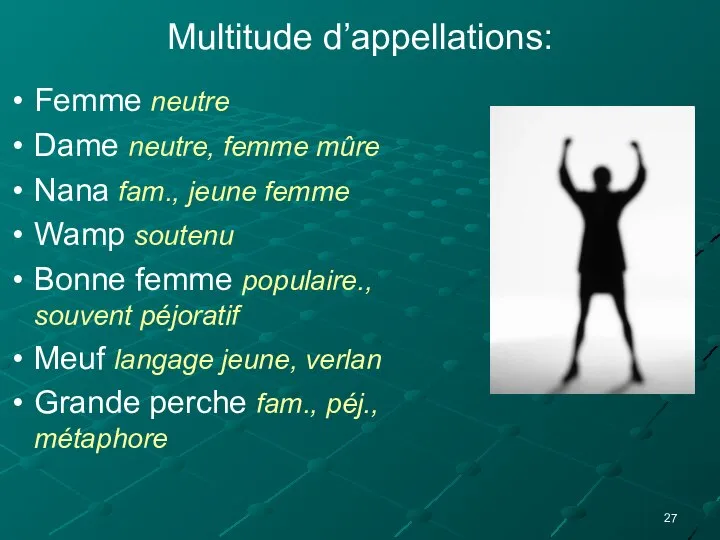

- 27. Multitude d’appellations: Femme neutre Dame neutre, femme mûre Nana fam., jeune femme Wamp soutenu Bonne femme

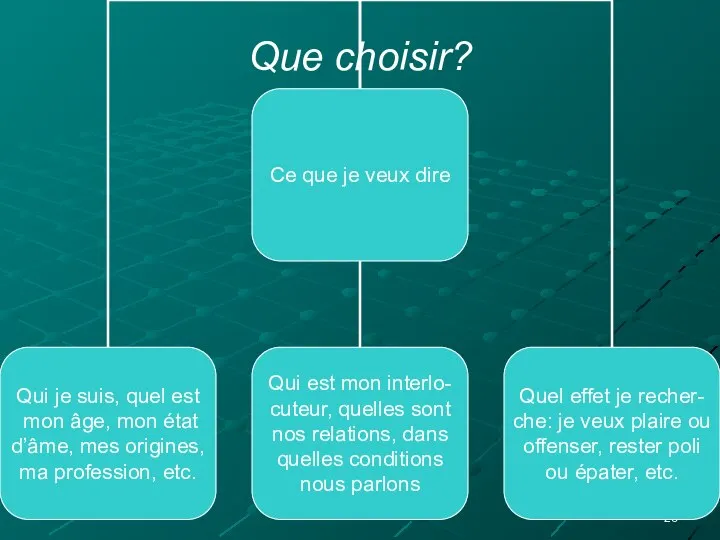

- 28. Que choisir?

- 29. Définition: La stylistique s’occupe des principes du choix des moyens d’expression en fonction du contenu de

- 30. 3. La stylistique et d’autres disciplines linguistiques L’histoire de la langue et la stylistique Il aperçoit

- 31. La rhétorique et la stylistique Figures, tropes, genres oratoires, moyens de persuasion, etc. La poétique et

- 32. 4. La notion de style STYLUS – un poinçon pour écrire la façon, la manière d’écrire

- 33. Concept compliqué 1. Style bon, élégant, vif, pittoresque = manière d’écrire 2. Style simple, tempéré, sublime

- 34. L’idée du style individuel : « Le style, c’est l’homme même » (Buffon) « Le style,

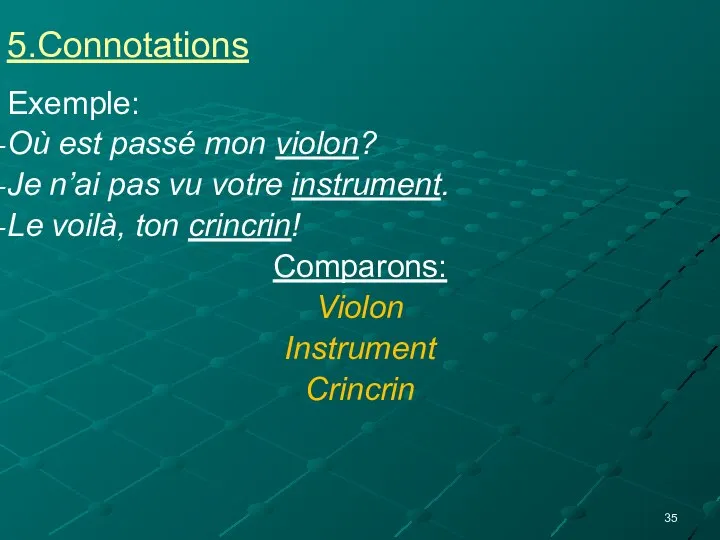

- 35. 5.Connotations Exemple: Où est passé mon violon? Je n’ai pas vu votre instrument. Le voilà, ton

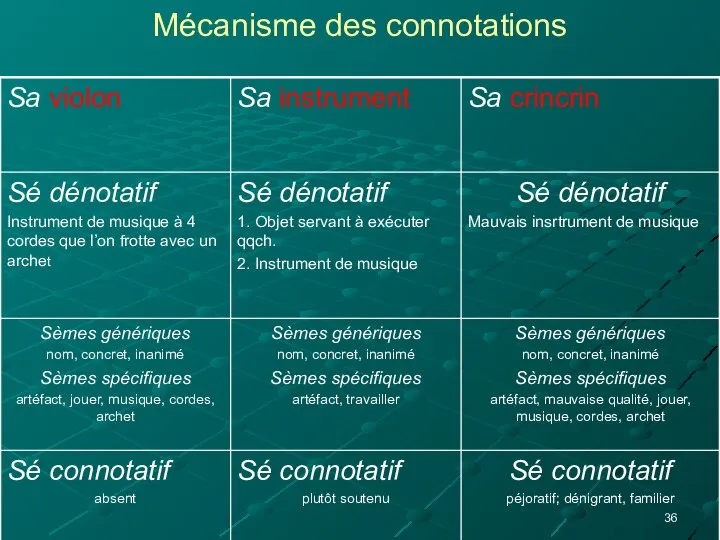

- 36. Mécanisme des connotations

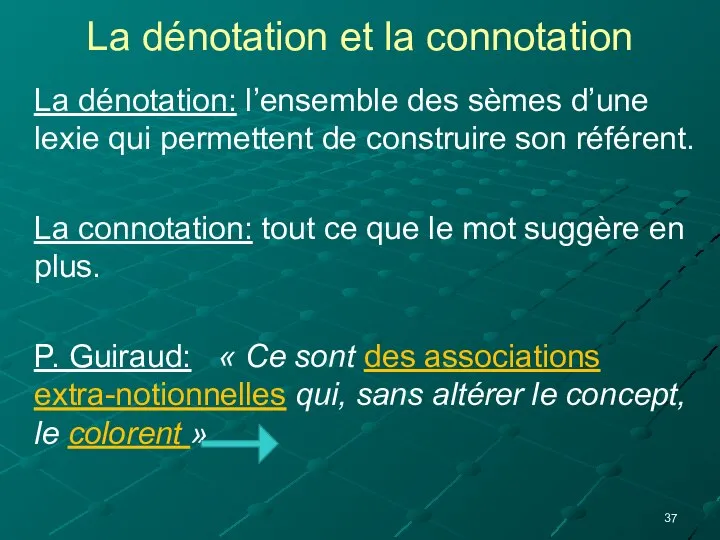

- 37. La dénotation et la connotation La dénotation: l’ensemble des sèmes d’une lexie qui permettent de construire

- 38. La connotation Un élément de signification qui peut - être inscrit en langue, répertorié par les

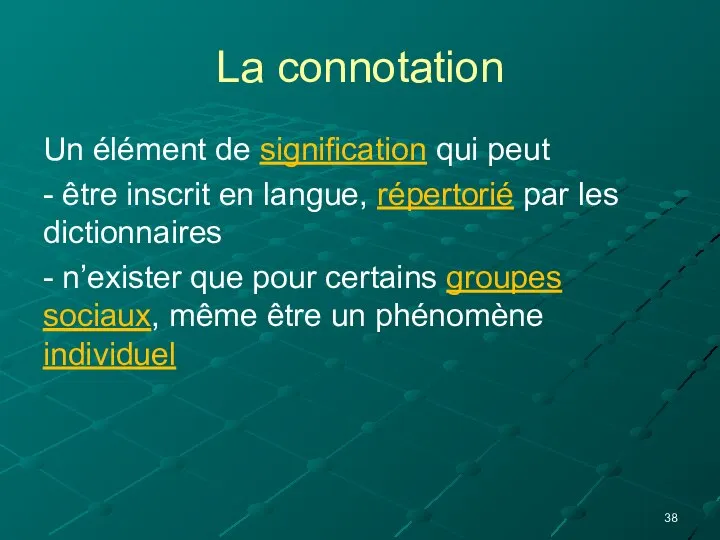

- 39. Classement des connotations Connotatons usuelles socio-contextuelles a) socio-fonctionnelles b) locales et nationales c) temporelles d) sociales

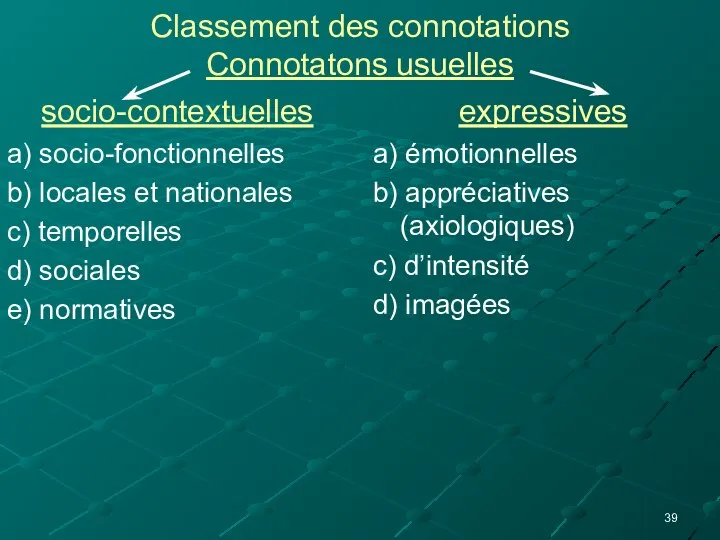

- 40. Exemples: socio-fonctionnelles: moche, filer, bagnole, bouquin, rigoler – style parlé homologue, la une, le sommet –

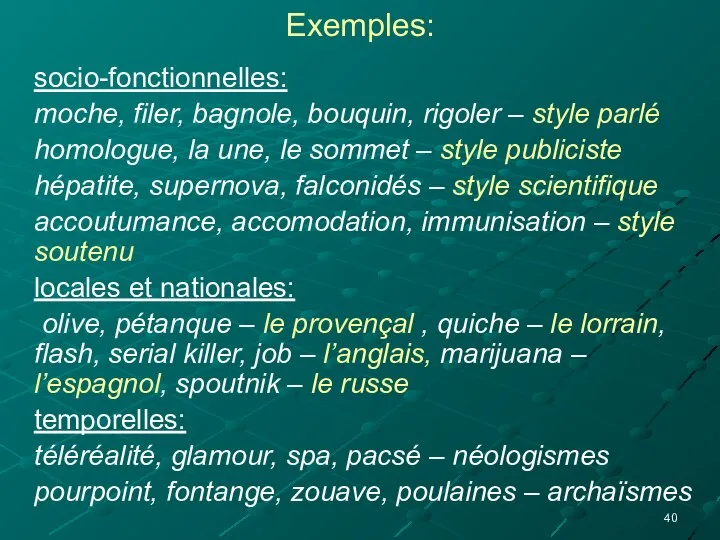

- 41. Exemples: (suite) sociales: prof, anti-sèche, exo, labo – étudiants speedé, accro, mégra, joint – drogués benne,

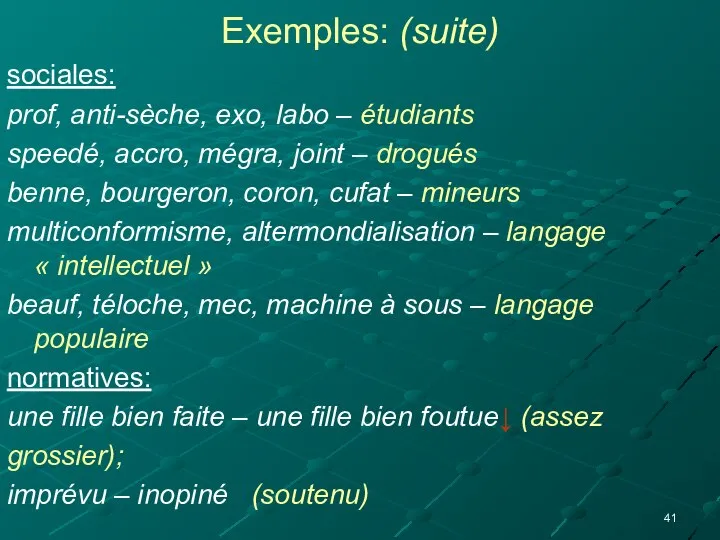

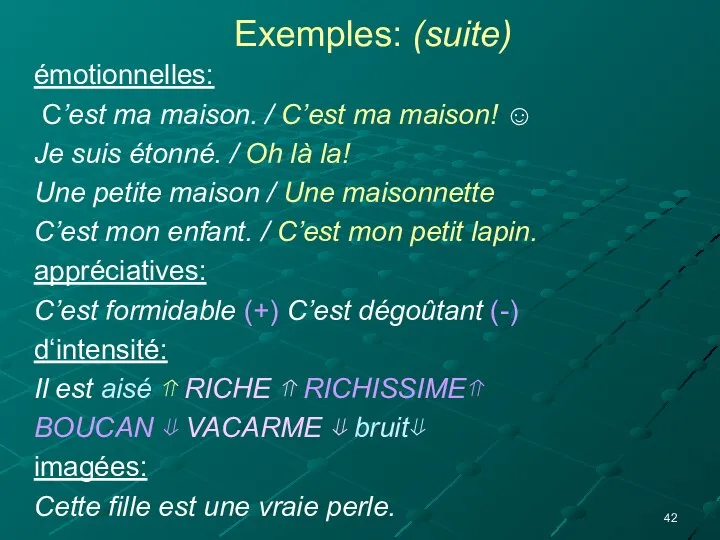

- 42. Exemples: (suite) émotionnelles: C’est ma maison. / C’est ma maison! ☺ Je suis étonné. / Oh

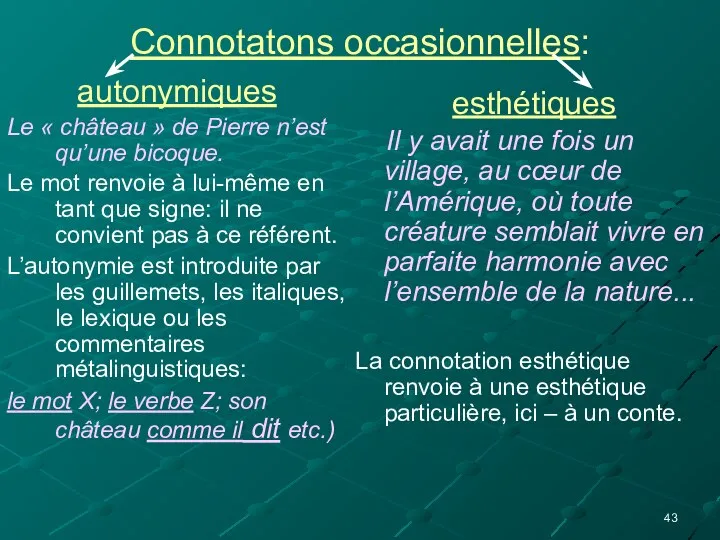

- 43. Connotatons occasionnelles: autonymiques Le « château » de Pierre n’est qu’une bicoque. Le mot renvoie à

- 44. L’étude des connotations est un poste essentiel de l’analyse stylistique.

- 46. Скачать презентацию

Оригами 5 класс

Оригами 5 класс Мы - граждане России

Мы - граждане России Женское образование: история и перспективы

Женское образование: история и перспективы Борис Ельцин

Борис Ельцин Семейные факторы влияющие на ребенка с ЗПР

Семейные факторы влияющие на ребенка с ЗПР Проект «Салют, Победа!»

Проект «Салют, Победа!» Специфика управленческой мысли в трудах А.К. Гастева

Специфика управленческой мысли в трудах А.К. Гастева Загадки о полезных ископаемых

Загадки о полезных ископаемых Музей стекла

Музей стекла Практическая фразеология

Практическая фразеология Олимпиада по компьютерной графики

Олимпиада по компьютерной графики Автохолодильники. Новинки 2020 ТМ Thermo

Автохолодильники. Новинки 2020 ТМ Thermo 5. Образование государств в Европе

5. Образование государств в Европе Краткая информация по рынку агрострахования в 2010 годуwww.agroins.com.ua Ирина ГринюкЗаместитель руководителя Проекта“Развитие агро

Краткая информация по рынку агрострахования в 2010 годуwww.agroins.com.ua Ирина ГринюкЗаместитель руководителя Проекта“Развитие агро О нашей компании

О нашей компании Хронические энтериты и колиты

Хронические энтериты и колиты Презентация на тему Скажи "Нет"!

Презентация на тему Скажи "Нет"!  «Вопросы финансирования и практические аспекты реализации инвестиционных проектов »

«Вопросы финансирования и практические аспекты реализации инвестиционных проектов » Компьютер и здоровье

Компьютер и здоровье Презентация на тему Социально-психологическая служба как фактор психического здоровья молодежи

Презентация на тему Социально-психологическая служба как фактор психического здоровья молодежи Тема №10: Право древнего мира. Происхождение права

Тема №10: Право древнего мира. Происхождение права Основные условияперехода на модульные технологии реализации учебного процесса

Основные условияперехода на модульные технологии реализации учебного процесса Планетоход DUO (технические модели из конструктора Лего)

Планетоход DUO (технические модели из конструктора Лего) Мотивация

Мотивация Кем быть комиксисту. Перечень профессий

Кем быть комиксисту. Перечень профессий Государственные символы России Работа Кудряшовой Е.Н. Учительницы нач. классов

Государственные символы России Работа Кудряшовой Е.Н. Учительницы нач. классов Я - тьютор

Я - тьютор Портал и его эмоционально-образное звучание

Портал и его эмоционально-образное звучание