Содержание

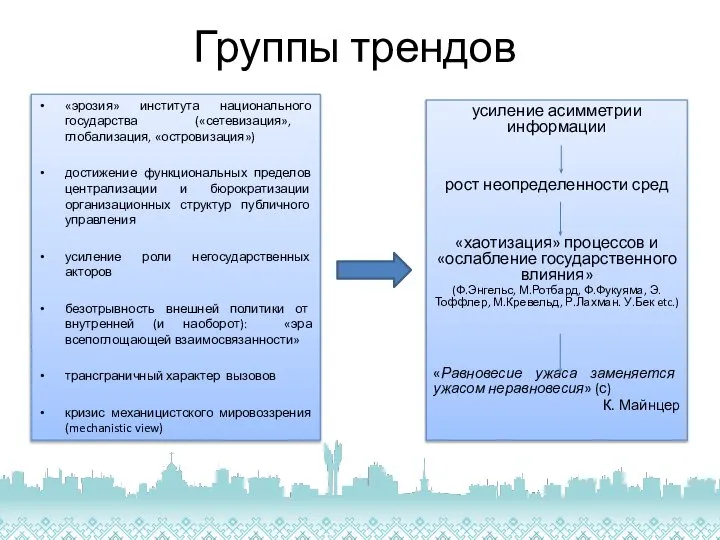

- 2. Группы трендов «эрозия» института национального государства («сетевизация», глобализация, «островизация») достижение функциональных пределов централизации и бюрократизации организационных

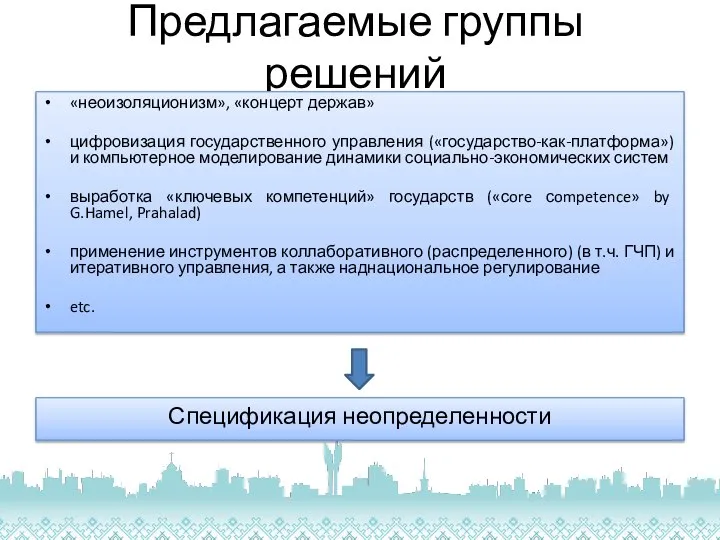

- 3. Предлагаемые группы решений «неоизоляционизм», «концерт держав» цифровизация государственного управления («государство-как-платформа») и компьютерное моделирование динамики социально-экономических систем

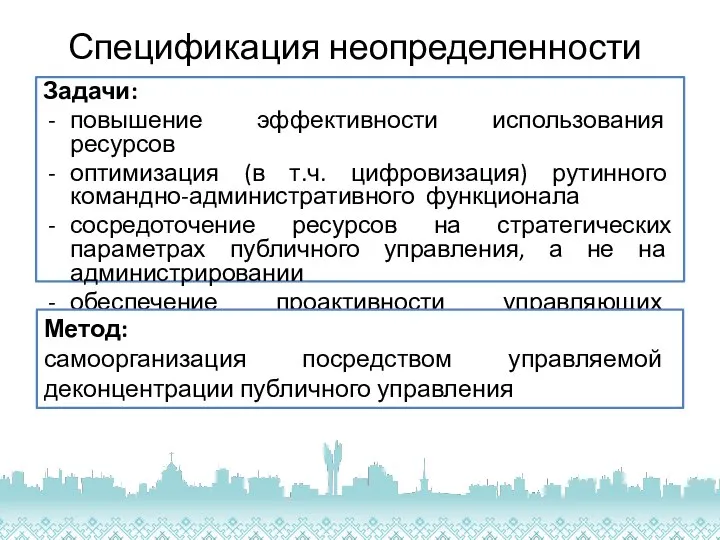

- 4. Спецификация неопределенности Задачи: повышение эффективности использования ресурсов оптимизация (в т.ч. цифровизация) рутинного командно-административного функционала сосредоточение ресурсов

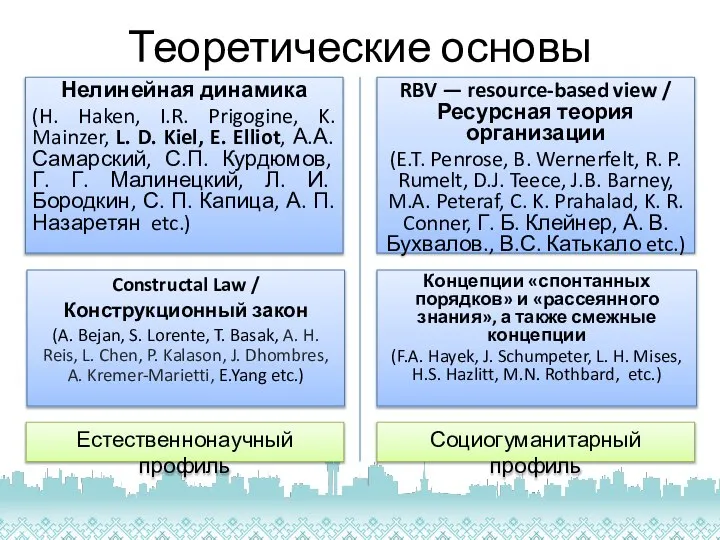

- 5. Теоретические основы Нелинейная динамика (H. Haken, I.R. Prigogine, K. Mainzer, L. D. Kiel, E. Elliot, А.А.Самарский,

- 6. Выводы междисциплинарного анализа 1/2 Реальность международных отношений – чувствительная, неравновесная и недетерминированная система Постоянное возникновение в

- 7. Выводы междисциплинарного анализа 2/2 Для достижения устойчивости национальной социально-экономической системы (государства) необходимо обеспечение такого уровня самоорганизации

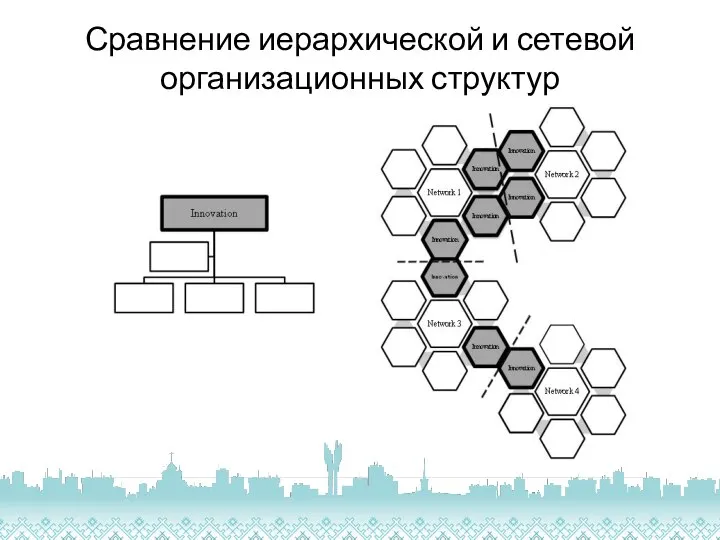

- 8. Сравнение иерархической и сетевой организационных структур

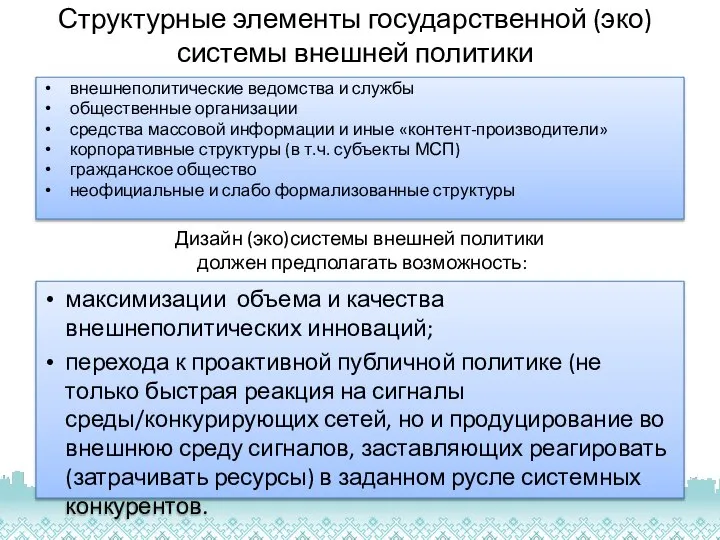

- 9. Структурные элементы государственной (эко)системы внешней политики внешнеполитические ведомства и службы общественные организации средства массовой информации и

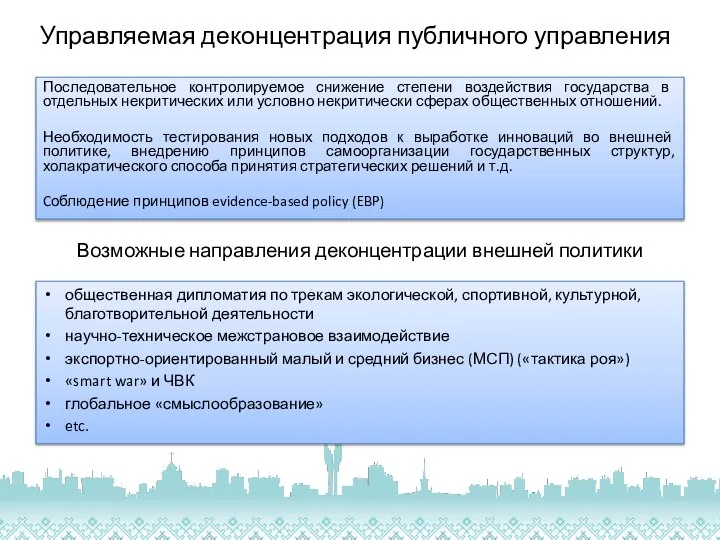

- 10. Управляемая деконцентрация публичного управления Последовательное контролируемое снижение степени воздействия государства в отдельных некритических или условно некритически

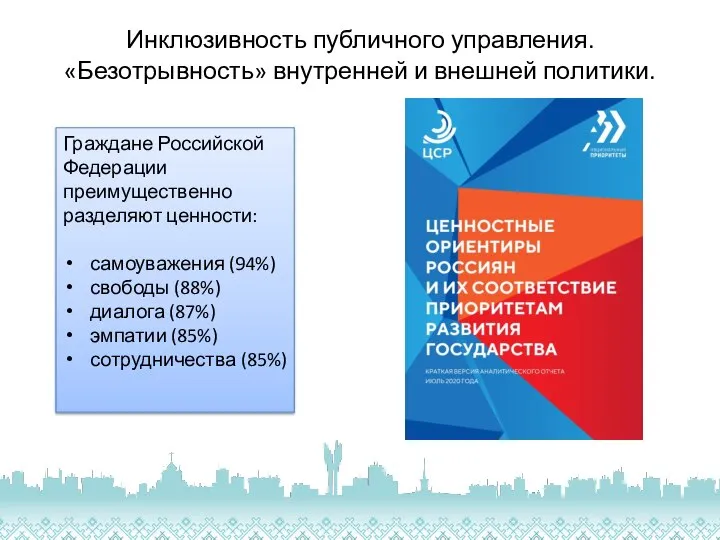

- 11. Инклюзивность публичного управления. «Безотрывность» внутренней и внешней политики. Граждане Российской Федерации преимущественно разделяют ценности: самоуважения (94%)

- 13. Скачать презентацию

Игра 1 (шаблон)

Игра 1 (шаблон) Фауна. Фотоальбом

Фауна. Фотоальбом Ветвления

Ветвления Исследование по общей и экспериментальной психологии

Исследование по общей и экспериментальной психологии Харківський академічний український драматичний театр ім. Т. Шевченка

Харківський академічний український драматичний театр ім. Т. Шевченка Использование информационных технологий в работе с классом Айгишева А. В., учитель высшей категории МОБУ СОШ с. Железнодорожный

Использование информационных технологий в работе с классом Айгишева А. В., учитель высшей категории МОБУ СОШ с. Железнодорожный Урок 1. Давайте познакомимся

Урок 1. Давайте познакомимся Анализ обращений участников образовательного процесса за 2011-2012 учебный год

Анализ обращений участников образовательного процесса за 2011-2012 учебный год Зонирование (00000002)

Зонирование (00000002) Страхование

Страхование Презентация на тему Как не поссориться с медведем

Презентация на тему Как не поссориться с медведем  Повреждения глаз

Повреждения глаз АСТРОНОМИЯ

АСТРОНОМИЯ Откуда берутся деньги в семье

Откуда берутся деньги в семье Подвиги Геракла 5 класс

Подвиги Геракла 5 класс Как бросить курить

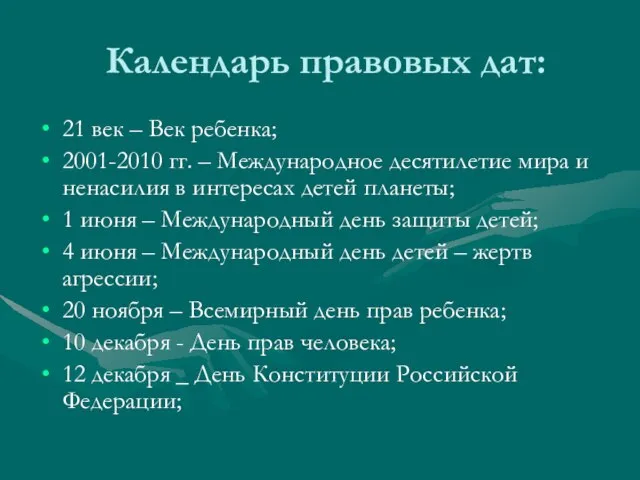

Как бросить курить Календарь правовых дат

Календарь правовых дат Величайшая наука — математика

Величайшая наука — математика Сила России - в единстве народов!

Сила России - в единстве народов! Interesting places in Saint Petersburg

Interesting places in Saint Petersburg Хакас ибiҷек. Словарь

Хакас ибiҷек. Словарь Презентация на тему Буржуазная революция в Англии

Презентация на тему Буржуазная революция в Англии  Вебинар. Техническая часть. Формат обучения в тренинге ФБ 2.0

Вебинар. Техническая часть. Формат обучения в тренинге ФБ 2.0 Моя малая родина

Моя малая родина Водний режим

Водний режим Символы и эмблемы в современном обществе

Символы и эмблемы в современном обществе Презентация на тему Н.М. Карамзин

Презентация на тему Н.М. Карамзин  Технологии применения пенополистирола при строительстве дорожной одежды в условиях приравненных к Крайнему Северу

Технологии применения пенополистирола при строительстве дорожной одежды в условиях приравненных к Крайнему Северу