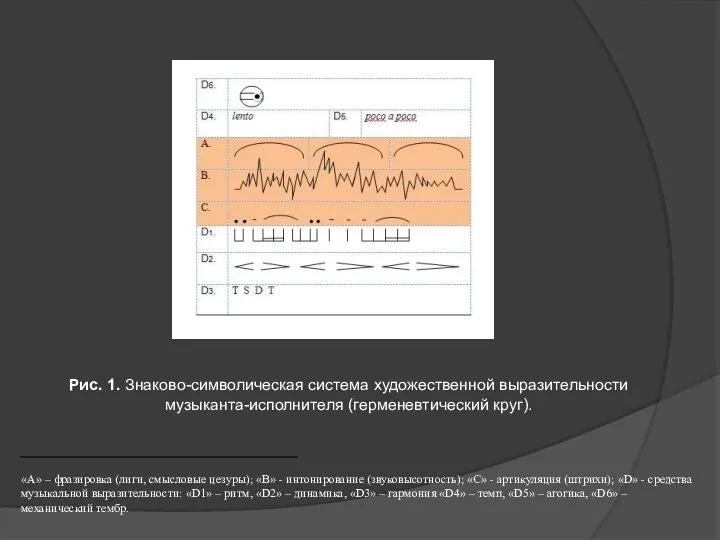

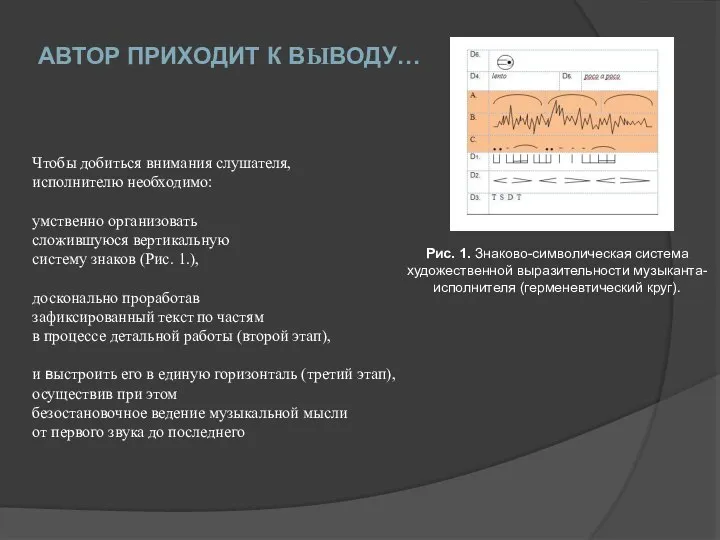

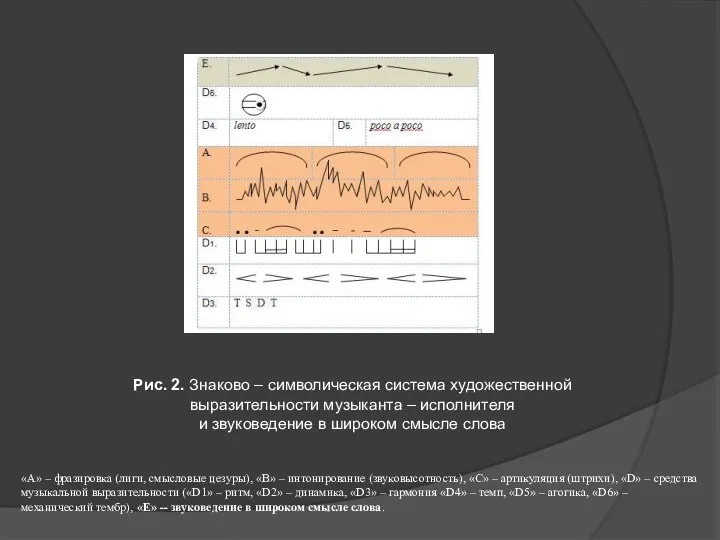

артикуляция, штрихи, фразировка, звуковысотность,

интонирование и средства музыкальной выразительности (динамика, гармония, агогика, ритм, темп,

механический тембр);

2. Понятия разделены на «зафиксированные в нотном тексте» и «метатекстовые» (незафиксированные);

3. Аргументирована необходимость осознания музыкантом-исполнителем их взаимосвязей

и необходимость объединения единой «музыкальной мыслью интерпретатора»

для достижения высокохудожественного результата;

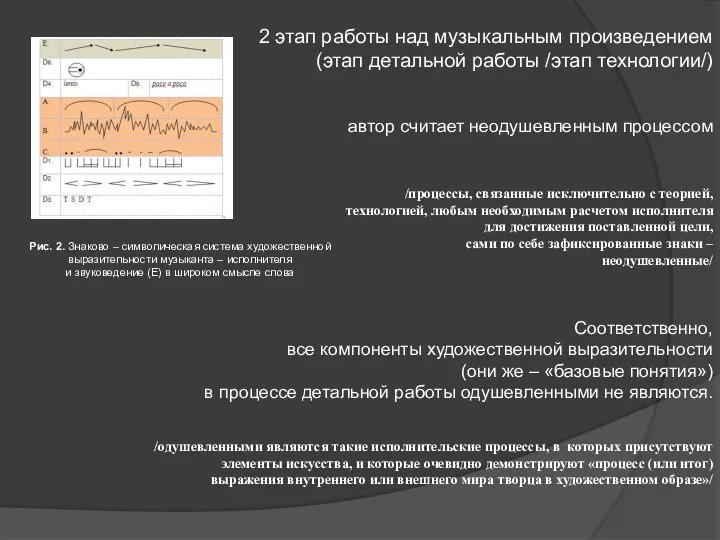

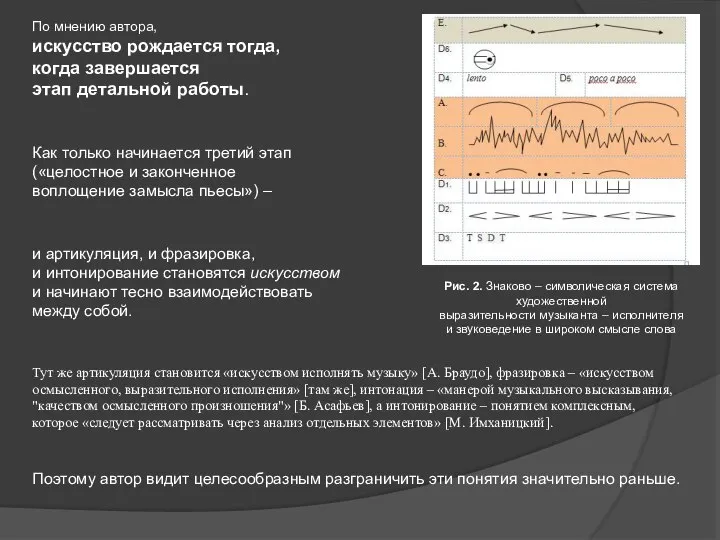

4. Разработано авторское значение термина звуковедение в узком смысле слова,

как «ведение музыкальной мысли исполнителя в стационарной части звука, при помощи микро-динамики»,

и в широком, как «ведение музыкальной мысли интерпретатора в процессе формообразования»;

5. Все исполнительские процессы разделены на «одушевленные» и «неодушевленные»

(одушевленные – исполнительские процессы, в которых присутствуют элементы искусства,

и которые очевидно демонстрируют «процесс (или итог) выражения внутреннего или внешнего мира

творца в художественном образе», неодушевленные – процессы, связанные исключительно с теорией,

технологией, любым необходимым расчетом исполнителя для достижения поставленной цели, а так же

зафиксированные знаки, без прикосновения к ним исполнителя);

6. Обосновано, что все компоненты художественной выразительности

(они же – «базовые понятия») в процессе детальной работы исполнителя одушевленными не являются.

7. В данной статье теория максимально приближена к практике.

Подводя итоги, можно констатировать следующее:

ВодорастворимыеРастительныеМасла (ВРМ)

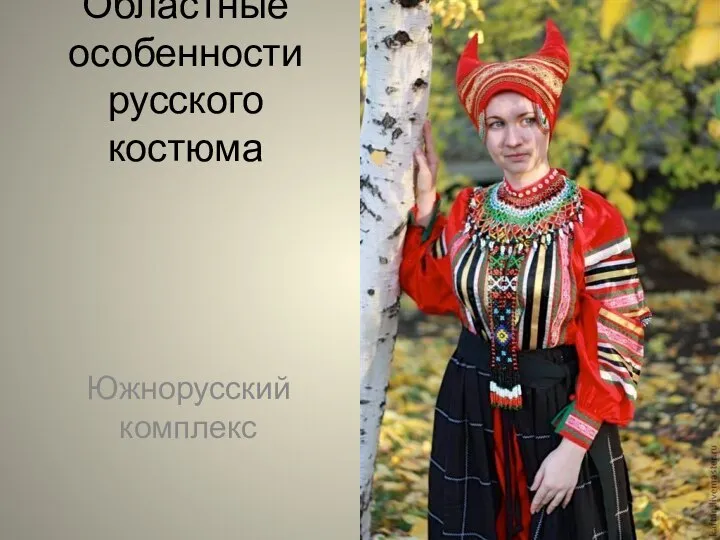

ВодорастворимыеРастительныеМасла (ВРМ) Областные особенности русского костюма

Областные особенности русского костюма Проект на тему: Фэн-шуй ( | ) в классной комнате. - презентация

Проект на тему: Фэн-шуй ( | ) в классной комнате. - презентация Панели стеновые CPL

Панели стеновые CPL Подготовка к ЕГЭ. Решение задач на движение

Подготовка к ЕГЭ. Решение задач на движение Презентация замороженных фруктовых пюре и ягод Dira

Презентация замороженных фруктовых пюре и ягод Dira Зеленый наряд нашего города

Зеленый наряд нашего города Техника квиллинг

Техника квиллинг «Атлас флоры и фауны Белого моря» это коллективная монография, подготовленная большой группой специалистов. Книга дает возможнос

«Атлас флоры и фауны Белого моря» это коллективная монография, подготовленная большой группой специалистов. Книга дает возможнос Текхнология блокчейн: инвестиции в будущее

Текхнология блокчейн: инвестиции в будущее Выгода открытия бизнеса в 2020 году

Выгода открытия бизнеса в 2020 году Изменение фоновых картинок в презентациях PowerPoint и текстовом редакторе Word

Изменение фоновых картинок в презентациях PowerPoint и текстовом редакторе Word Романтизм в русской живописи XIX века

Романтизм в русской живописи XIX века Развитие методов синтеза, исследование физико-химических и электрофизических свойств модифицированных наноуглеродных и фторугл

Развитие методов синтеза, исследование физико-химических и электрофизических свойств модифицированных наноуглеродных и фторугл Профи-digest

Профи-digest lecture_5

lecture_5 Виды сказуемых

Виды сказуемых Radiographic Interpretation of Infections of Jaws

Radiographic Interpretation of Infections of Jaws phpm2fa0e_ovosibirskaya-oblast

phpm2fa0e_ovosibirskaya-oblast Итоги 2-й четверти

Итоги 2-й четверти Математика-царица наук?

Математика-царица наук? Экономический смысл налогообложения

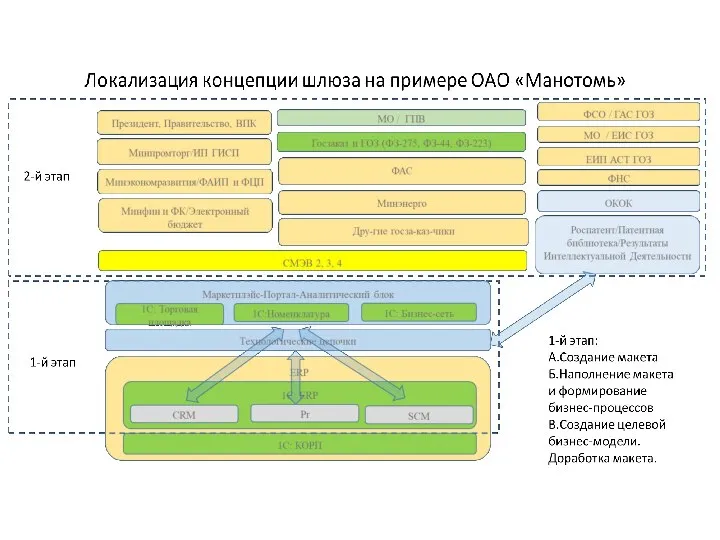

Экономический смысл налогообложения Локализация концепции шлюза на примере ОАО Манотомь

Локализация концепции шлюза на примере ОАО Манотомь Презентация на тему Справедливость и равенство

Презентация на тему Справедливость и равенство Protection of environment

Protection of environment Статусы пассажиров. Служебные пассажиры

Статусы пассажиров. Служебные пассажиры Буквы Ч и Щ в суффиксах имён существительных

Буквы Ч и Щ в суффиксах имён существительных Отдыхаем на отлично

Отдыхаем на отлично