Слайд 2Нервная система — ведущая физиологическая система организма, выполняющая ряд важнейших и многообразных

функций. В конечном итоге деятельность нервной системы направлена:

на взаимодействие организма с окружающей средой и на регуляцию этих взаимоотношений, обеспечивая удовлетворение потребности и тем самым приспособление к постоянно меняющимся условиям жизни;

на объединение и согласование деятельности органов и систем организма в единое целое.

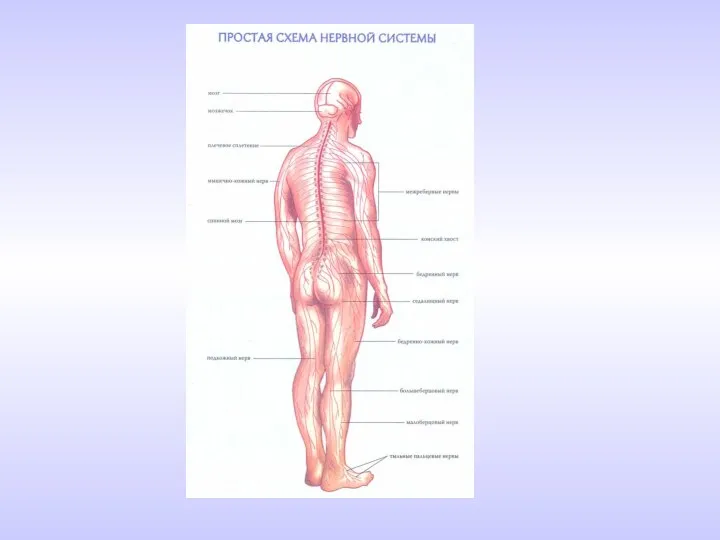

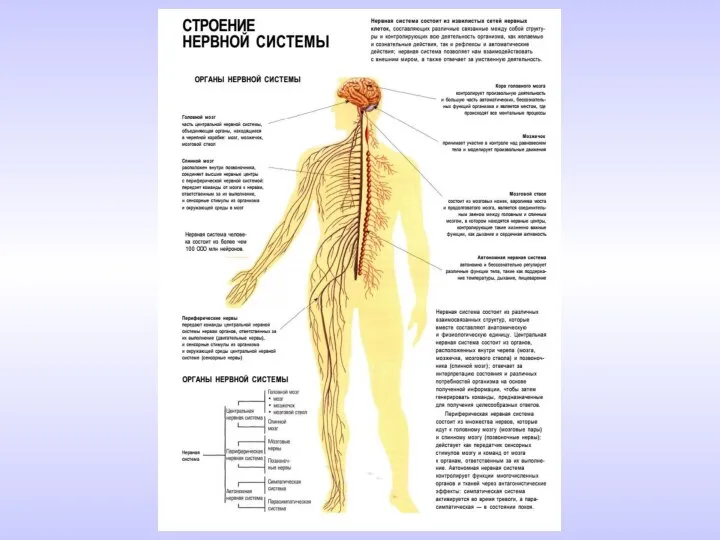

Слайд 4Морфологически нервная система человека подразделяется на два отдела:

центральный (головной и спинной

мозг) — центральная нервная система (ЦНС) и

периферический (нервы, нервные волокна, узлы, сплетения и периферические нервные окончания — рецепторы).

Центральная нервная система осуществляет связь головного и спинного мозга со всеми частями и органами.

Окончания нервных волокон достигают каждой клетки организма.

Вся периферическая нервная система образована бесконечным ветвлением отходящих от головного мозга 12 пар черепных нервов и отходящих от спинного мозга 31 пары спинномозговых нервов.

Слайд 6Функционально единая нервная система подразделяется на две части: соматическую и вегетативную.

В

центральном и периферическом отделах нервной системы имеются структуры как соматической, так и вегетативной нервной системы.

Соматическая нервная система управляет скелетной мускулатурой и обеспечивает кожную чувствительность тела, выполняя тем самым функции, связанные с поддержанием позы и передвижением тела в пространстве, а также жестами, речью и мимикой.

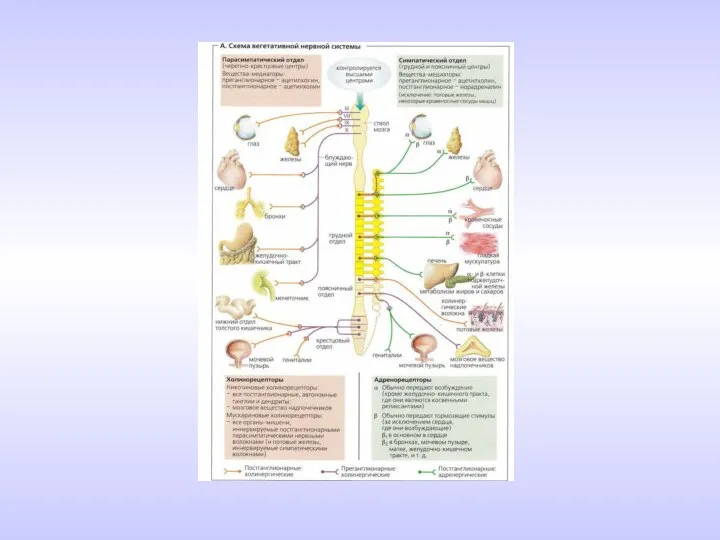

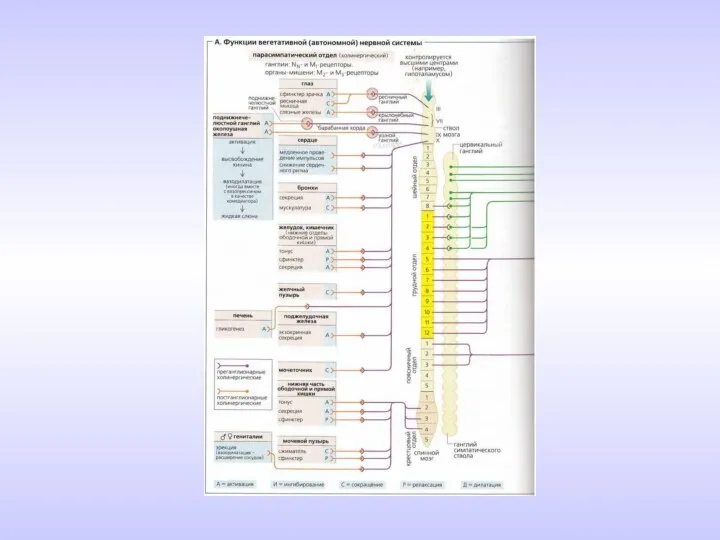

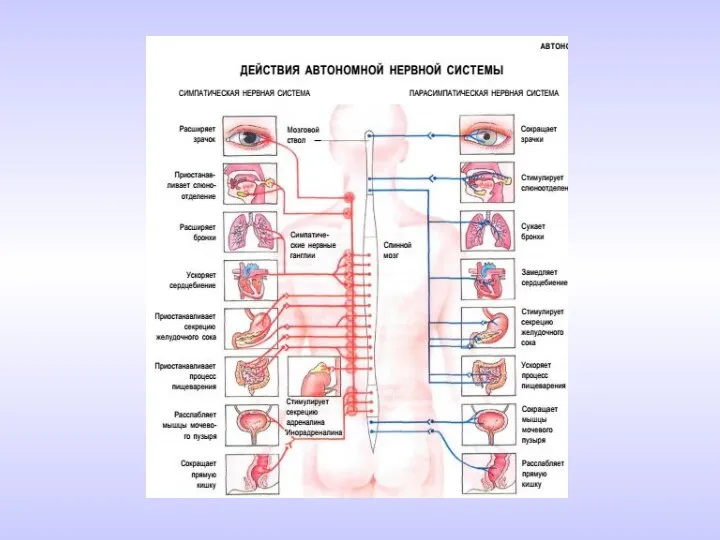

Слайд 7Вегетативная, или автономная, нервная система управляет деятельностью внутренних органов, сосудов, желез, контролируя

и регулируя обменные процессы в организме.

Это деление нервной системы условно, потому что в действительности она представляет собой единое целое.

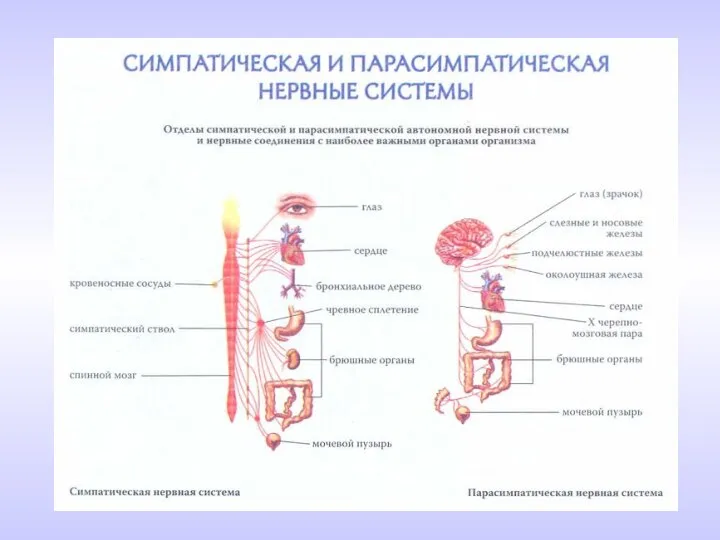

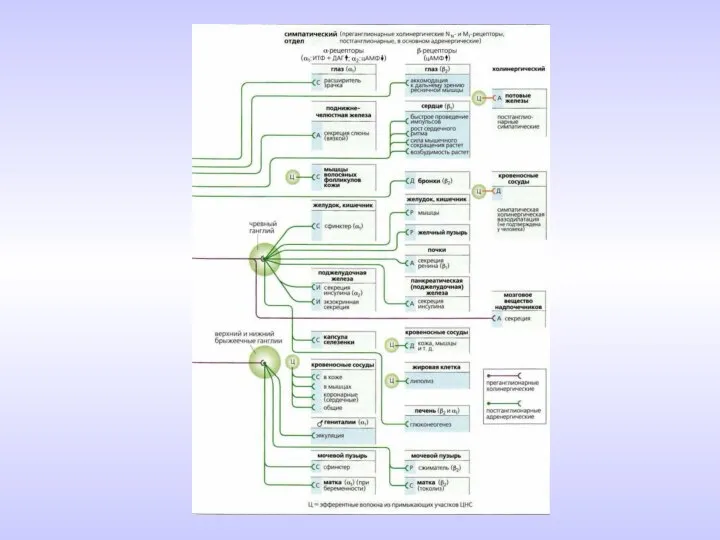

Слайд 8Вегетативная нервная система (ВНС) состоит из двух отделов: симпатического и парасимпатического.

Симпатический

отдел ВНС обеспечивает адаптацию организма к разнообразным изменениям внешней среды.

В ситуациях, требующих мобилизации защитных сил организма (стресс), симпатический отдел способствует «защитной» регуляции жизнеобеспечивающих процессов: увеличению частоты и силы сердечных сокращений, сужению кровеносных сосудов, замедлению двигательной функции желудочно- кишечного тракта, усилению обмена веществ и т.д.

Слайд 9Парасимпатический отдел способствует восстановлению гомеостаза, осуществляет «текущую» регуляцию функций организма.

При актвизации

парасимпатического отдела происходит снижение пульса и силы сердечных сокращений, расширение кровеносных сосудов, активизация моторики желудочно-кишечного тракта.

Слайд 15Функции единой нервной системы подразделяют на низшие — процессы саморегуляции всех видов

жизнедеятельности организма, в основе которых лежат безусловные рефлексы, и высшие, к которым относится высшая нервная деятельность, основанная на условных рефлексах и обеспечивающая человеку адекватный контакт с окружающей средой.

Высшие функции нервной системы обеспечивают психическую деятельность человека на основе физиологических процессов: ощущений, восприятий и мышления.

Слайд 16Функционирование нервной системы связано с восприятием и обработкой разнообразной сенсорной информации, а

также с информационным обменом между различными частями организма и внешней средой.

Передача информации осуществляется в форме нервных импульсов по разомкнутой (рефлекторная дуга) или замкнутой (рефлекторное кольцо) цепочке нейронов.

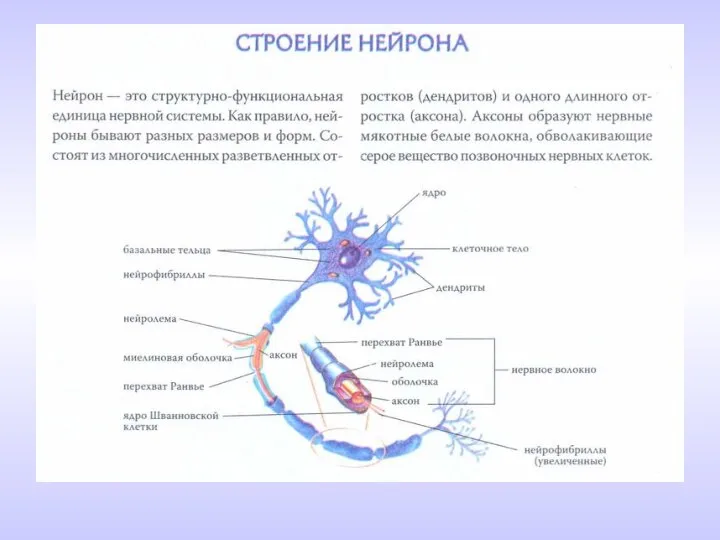

Слайд 17Элементарной морфофункциональной единицей нервной системы являются нервные клетки — нейроны, способные к

возбуждению и проведению нервных импульсов.

Кроме того, в состав нервной ткани входят клетки нейроглии, окружающие нейроны и выполняющие по отношению к ним опорные, питательные и электроизолирующие функции.

В случае их гибели количество нейронов не возмещается.

Слайд 23Специфика строения нейронов связана с их основной функцией — проведением возбуждения.

Для

строения нейронов характерны отростки — специализированные выросты цитоплазмы, с помощью которых они соединяются между собой и с клетками тканей (мышечной и секреторной) органов эффекторов.

Длина отростков различна и может достигать 1,5 м.

Отростки нервной клетки неравнозначны в функциональном отношении.

Слайд 24Дендриты проводят раздражение к телу нейрона, и только один отросток аксон проводит

раздражение от тела нервной клетки, передавая его либо на другие нейроны, либо на эффекторные структуры (мышечные, секреторные клетки).

К телу нервной клетки подходит большое количество дендритов, обеспечивая поступление информации от многих клеток и частей организма.

Дендриты густо усеяны специальными выростами — шипиками, которые повышают эффективность передачи нервных импульсов между нейронами.

Слайд 25Благодаря разветвлению аксона возбуждение от одного нейрона одновременно поступает ко многим нервным

клеткам, в результате чего информация передается многим нейронам, участвующим в аналитической деятельности нервной системы.

Имея принципиально общее строение, нейроны сильно различаются размерами, формой, числом, ветвлением и расположением дендритов, длиной и разветвленностью аксона, что свидетельствует об их высокой специализации.

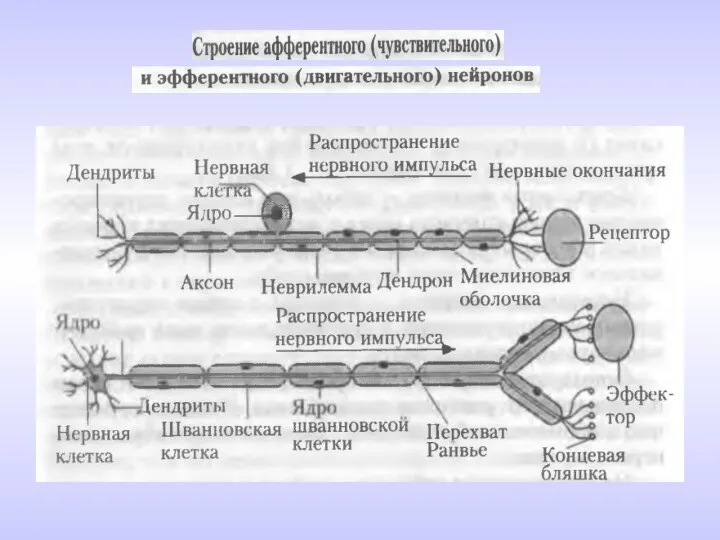

Слайд 26По своим функциям нейроны подразделяются на:

афферентные (другие названия: центростремительные, чувствительные, сенсорные или

рецепторные), принимают сигнал от рецепторов сенсорных систем (зрения, слуха, вкуса, обоняния), кожи, мышц, внутренних органов и передают в центральную нервную систему;

эфферентные (другие названия: центробежные, двигательные, эффекторные, мотонейроны),передают сигналы центральной нервной системы на периферию (к скелетным мышцам, железам и гладким мышцам внутренних органов).

Слайд 27вставочные нейроны (другие названия: контактные, промежуточные, ассоциативные, интернейроны) — нейроны, соединяющие между

собой афферентные и эфферентные пути.

Кроме того, выделяются секреторные нейроны, в которых образуются и выделяются в кровь высокоактивные вещества (нейрогормоны).

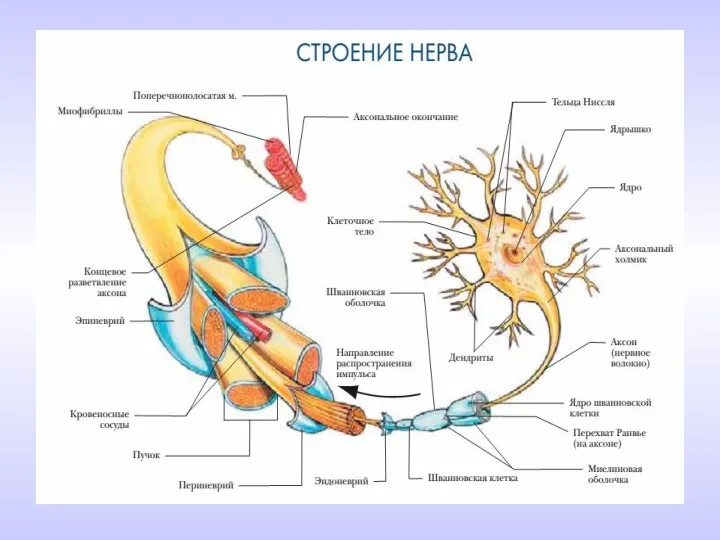

Слайд 28Отростки нервных клеток, покрытые миелиновой оболочкой, носят название нервных волокон, которые (тысячи

и десятки тысяч) образуют нервы, а последние — нервные сплетения.

Нервы, нервные сплетения вместе с рецепторами относятся к периферическому отделу нервной системы.

Большинство нервов нашего организма смешанные — содержат чувствительные, двигательные и вегетативные волокна.

Слайд 30Отдельные нейроны связаны между собой с помощью специальных образований — синапсов, в

которых передача информации, закодированной в нервных импульсах, с одного нейрона на другой (или с нейрона на эффекторную клетку — мышечную, железистую) осуществляется с помощью медиаторов — химических веществ, обладающих высокой биологической активностью.

Сегодня известно более 40 медиаторов, способных оказывать возбуждающее (ацетилхолин, адреналин, норадреналин) или тормозящее (серотонин, гамма-аминомасляная кислота) действие на соседний нейрон.

Слайд 31Синапс (от греч. «синапто» – контактировать) обеспечивает передачу сигнала с нейрона на

другой нейрон или с нейрона на эффекторную клетку (клетку, осуществляющую действие).

Слайд 32По большинству синапсов сигнат передается химическим путем.

Нервные окончания разделены между собой

синаптической щелью шириной около 20 нм.

Они имеют утолщения, называемые синаптическими бляшками ,цитоплазма этих утолщений содержит многочисленные синаптические пузырьки диаметром около 50 нм, внутри которых находится нейромедиатор — вещество, с помощью которого нервный сигнал передается через синапс.

Поступление нервного импульса в синапс вызывает слияние пузырька с мембраной и выход медиатора из клетки.

Примерно через 0,5 мс молекулы медиатора попадают на мембрану второй нервной клетки, где связываются с молекулами рецептора и передают сигнал дальше

Слайд 34Механизм передачи сигналов по нервным клеткам.

Сигналы передаются по нервным клеткам в виде

электрических импульсов.

Электрофизиологические исследования показали, что мембрана аксона с внутренней стороны заряжена отрицательно по отношению к наружной стороне и разность потенциалов составляет примерно -6 5 мВ.

Этот потенциал, так называемый потенциал покоя, обусловлен разностью концентраций ионов калия и натрия по разные стороны мембраны.

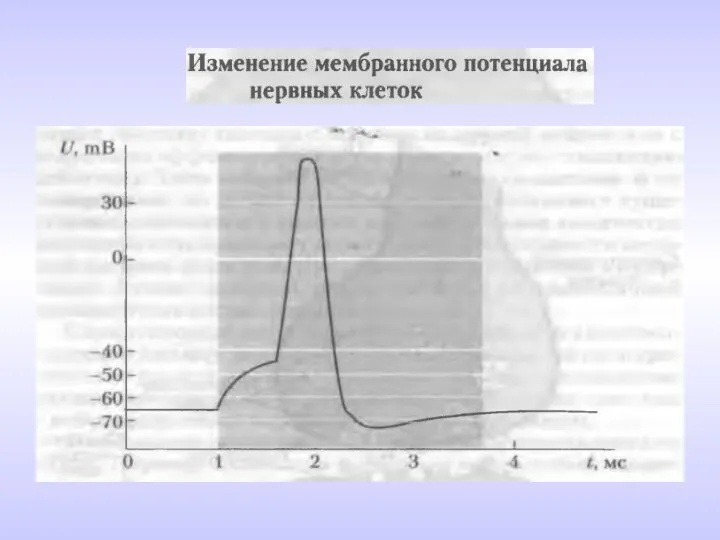

Слайд 36При стимуляции аксона электрическим током потенциал на внутренней стороне мембраны увеличивается до

+40 мВ.

Потенциал действиявозникает за счет кратковременного увеличения проницаемости мембраны аксона для ионов натрия и входа последних в аксон (около 10 6% общего числа ионов Na+ в клетке).

Примерно через 0,5 мс повышается проницаемость мембраны для ионов калия; они выходят из аксона, восстанавливая исходный потенциал.

Слайд 37Нервные импульсы пробегают по аксонам в виде незатухающей волны деполяризации.

В течение

1 мс после импульса аксон возвращается в исходное состояние и теряет способность передавать импульсы.

Еще в течение 5 -1 0 мс аксон может передавать только сильные импульсы.

Скорость проведения сигнала зависит от толщины аксона.

Слайд 38Основные свойства нервной ткани

Изменения в окружающей или внутренней среде организма называют раздражителями,

а процесс их воздействия на чувствительные нервные окончания — раздражением.

Основные свойства нервной ткани — возбудимость, проводимость и лабильность, связанные с общим свойством всего живого — раздражимостью.

Слайд 39Способность нервной ткани быстро реагировать на раздражение — возбудимость связана с изменением

обмена веществ нервной клетки и сопровождается появлением электрических потенциалов или нервных импульсов.

Проводимость — способность живой ткани проводить возбуждение. Возникнув в одной клетке, нервный импульс легко переходит на соседние и может передаваться в любой участок нервной системы.

Слайд 40Лабильность — функциональная подвижность ткани, т.е. способность проводить импульсы определенной частоты или

способность ткани с определенной скоростью переходить от состояния возбуждения к торможению, и наоборот.

Слайд 41Основные свойства изолированного нервного волокна заключаются в следующем: обязательная связь с телом

клетки, высокая возбудимость, малый уровень обмена веществ, относительная неутомляемость, большая скорость проведения возбуждения, причем в обоих направлениях — к телу клетки и от него.

Слайд 42Рефлекторный принцип

функционирования нервной системы

Основной формой деятельности нервной системы является рефлекс —

специфическая ответная реакция организма на раздражение, поступающее из внешней или внутренней среды.

Это раздражение связано с процессом отклонения жизненно важных констант (температура тела, рН крови, концентрация сахара в крови, артериальное давление, уровень освещенности сетчатки) от нормы.

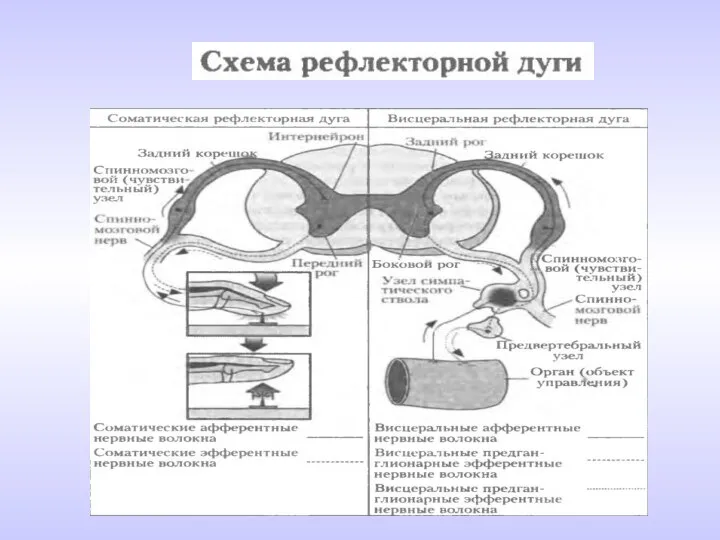

Слайд 43Рефлекторная деятельность предполагает наличие материального субстрата — рефлекторной дуги (кольца) — цепи

последовательно связанных с помощью синапсов нейронов.

Слайд 44Нервные импульсы возникают в воспринимающих структурах – нервных окончаниях чувствительных нейронов –

рецепторах.

Сенсорные (чувствительные) нейроны по афферентным путям передают возникшие в рецепторах импульсы в спинной и головной мозг.

Здесь происходит активация других нейронов (вставочных) и передача нервных импульсов в конечном итоге на двигательные нейроны (мотонейроны) спинного и головного мозга.

Слайд 45В свою очередь мотонейроны по эфферентным путям передают импульсы и вступают в

контакт с различными эффекторами (исполнительными образованиями), такими, как скелетные мышцы, железы, гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних органов, которые под влиянием поступающих нервных импульсов изменяют свою работу, повышая или снижая уровень своей активности.

При этом любое изменение жизнедеятельности органов и систем организма направлено на получение конечного приспособительного результата – поддержание постоянства внутренней среды организма.

Слайд 46В звенья рефлекторной дуги входят:

• специальные структуры, воспринимающие адекватные раздражения (сигналы) из

окружающей среды или внутренней среды организма, – рецепторы;

• чувствительные центростремительные волокна – афферентны нервные пути;

• орган управления – центральная нервная система (цепочка вставочных нейронов);

• двигательные центробежные волокна – эфферентные нервные пути;

• работающий орган, отвечающий на действие раздражителя специфической реакцией (сокращение мышцы, выделение секрета и т.д.).

Слайд 47К эффекторам относятся все внутренние органы, кровеносные сосуды и мышцы, в которых

в ответ на раздражение возникает специфическая ответная реакция со стороны возбудимых тканей (нервной, мышечное и железистой), и они переходят из состояния покоя к свойственно им специфической деятельности.

Так, в нервной ткани возникают распространяются от одного нейрона к другому нервные импульсы мышечные клетки под влиянием приходящих к ним импульсов сокращаются или расслабляются, а железистые выделяют (или прекращаю выделять) секрет.

Слайд 50Работами отечественных ученых П.К.Анохина и К.В.Судакова показано, что в большинстве случаев ответная

реакция невозможна без так называемой обратной афферентации или обратных связей, информирующих организм о выполнении ответной реакции, о достижении организмом полезного результата действия.

Эта информация о проделанном действии приходит в нервные центры ЦНС по обычным чувствительным нервным волокнам, замыкая цепочку нейронов в рефлекторном кольце, и носит название обратной связи.

Слайд 51Сегодня представление о рефлекторной дуге заменено понятием рефлекторного кольца, в которой возбуждение

циркулирует от рецепторов к мозгу, затем к исполнительным органам и вновь возвращается в ЦНС.

Слайд 52Под функциональной системой понимают временное образование, взаимосвязь органов, тканей и анатомо-физиологических систем

на основе интегральных нейрогуморальных механизмов регуляции, созданное для достижения цели в данном виде деятельности и получения конечного приспособительного результата.

Слайд 53Ответная реакция организма на раздражение (рефлекс) возникает на основе постоянных (врожденных) или

временных (приобретенных) связей нейронов.

Постоянные связи нейронов (врожденные рефлекторные дуги), закрепленные генетически, обеспечивают появление врожденных безусловных рефлексов, которые не исчезают и не изменяются в течение всей жизни человека.

Безусловные рефлексы свойственны всем представителям вида и возникают при действии адекватного раздражителя на соответствующую рефлекторную зону.

Слайд 54Временные связи нейронов образуются в течение жизни каждого индивидуума, обладают индивидуальностью, могут

угасать и видоизменяться, возникают на любой раздражитель окружающей среды и носят название индивидуальных условных рефлексов.

Простейшие рефлекторные ответы (безусловные и условные), по-разному комбинируясь, образуют сложные условные рефлексы – динамические стереотипы, определяющие разнообразные формы поведения.

Слайд 55Нервный центр.

Свойства нервных центров

Нервный центр – центральный компонент рефлекторной дуги, где

происходит переработка информации, вырабатывается программа действия, формируется эталон результата.

Нервный центр – это совокупность нейронов, расположенных на различных уровнях ЦНС и регулирующих сложный рефлекторный процесс или функцию.

Слайд 56

В нервном центре выделяют следующие отделы: низший, или исполнительный, рабочий и высший,

или регуляторный.

Слайд 57Низший (исполнительный) отдел нервного центра локализован в спинном мозге и передает информацию

от рабочего отдела к рабочим органам.

Рабочий отдел нервного центра – это отдел, ответственный за осуществление данной функции, как правило, находится в стволовых отделах головного мозга.

Слайд 58Высший (регуляторный) отдел нервного центра расположен в коре больших полушарий мозга и

регулирует активность рабочего отдела нервного центра, он вмешивается в регуляцию функций эпизодически, при необходимости корректировки автоматической деятельности рабочего отдела. Высшие отделы включаются в работу нервного центра по условно-рефлекторному механизму.

Активность регуляторного (высшего) отдела нервного центра зависит от функционального состояния рабочего отдела.

Слайд 59Свойства нервных центров обусловлены особенностями проведения нервных импульсов через синапсы, соединяющие различные

нервные клетки:

Одностороннее проведение возбуждения – импульс проводится только в одном направлении, обратное проведение возбуждения через синапс невозможно.

Слайд 60 Наличие латентного периода от начала действия сигнала до проявления рефлекторного акта,

так называемая синаптическая задержка.

Она обусловлена тем, что на выделение и диффузию медиатора в синапсе требуется промежуток времени в 1,5–2 мс.

Соответственно, чем больше нейронов в рефлекторной дуге, тем продолжительнее время рефлекса.

Слайд 61 Суммация возбуждений. В работе нервных центров происходят процессы пространственной и временной

суммации подпороговых (недостаточных для передачи импульса через синапс) раздражений.

Временная суммация наблюдается, если множество слабых импульсов приходит к нейрону по одному и тому же пути через один синапс с коротким интервалом времени.

В результате их действие суммируется, приводя к генерации возбуждения.

Пространственная суммация связана с суммированием подпороговых потенциалов, возникающих одновременно в разных синапсах одного нейрона.

Оба вида суммации происходят в области аксонного холмика нейрона.

Слайд 62Более низкая скорость передачи импульса в синапсе по сравнению с передачей его

по аксону (около 50–100 импульсов в секунду, что в 5-6 раз ниже скорости передачи в аксоне).

Слайд 63Утомление нервных центров — длительное повторное раздражение рецептивного поля рефлекса приводит к

ослаблению рефлекторной реакции вплоть до полного исчезновения.

Этот процесс связан с деятельностью синапсов – в них наступает истощение запасов медиатора, уменьшаются энергетические ресурсы, снижается реакция постсинаптического рецептора на медиатор.

Разные нервные центры имеют различную скорость утомления. Менее утомляемы центры вегетативной нервной системы, координирующие работу внутренних органов.

Значительно более утомляемы центры соматической нервной системы, управляющие произвольной скелетной мускулатурой.

Слайд 64Трансформация ритма – нервные клетки обладают свойством изменять частоту передающихся импульсов.

Характер

ответного разряда нейрона зависит от свойств раздражителя, а также и от функционального состояния самого нейрона (его мембранного заряда, возбудимости, лабильности).

В обычных условиях — чем сильнее раздражение, тем интенсивнее проявляется ответ.

Слайд 65В нервных клетках осуществляется интенсивный обмен веществ, для чего необходимо постоянное поступление

достаточного количества энергии и кислорода.

Особенно чувствительны к недостатку кислорода нервные клетки коры больших полушарий головного мозга: после 5-6 мин кислородного голодания они погибают, даже кратковременное ограничение мозгового кровообращения приводит у человека к потере сознания.

Недостаточное снабжение кислородом легче переносят нервные клетки мозгового ствола: их функция восстанавливается через 15–20 мин после полного прекращения кровоснабжения. А функция клеток спинного мозга восстанавливается даже после 30 мин отсутствия кровоснабжения.

Слайд 66Нервные центры всегда находятся в тонусе, который обеспечивается постоянно поступающими импульсами от

разных структур мозга и исполнительных органов.

В ответ центры посылают редкие импульсы к органам, поддерживая в них соответствующий тонус.

Даже во время сна мышцы не расслабляются полностью и контролируются соответствующими центрами.

Слайд 67Нервные центры чувствительны к химическим веществам (в том числе лекарственным), проникающим через

гематоэнцефалический барьер, и обладают специфической реакцией на различные вещества.

Слайд 68После окончания действия раздражителя активное состояние нервного центра продолжается еще некоторое время

– так называемое последействие, или следовые процессы.

Длительность следовых процессов различна: в спинном мозге – несколько секунд или минут, в подкорковых центрах мозга – десятки минут, часы и даже дни, в коре больших полушарий могут сохраняться до нескольких десятков лет.

Следовые процессы имеют важное значение в понимании механизмов памяти.

Непродолжительное последействие до 1 ч связано с циркуляцией (реверберацией) импульсов в нервных цепях (Р. Лоренте де Но, 1934 г.) и обеспечивает кратковременную память.

Слайд 69Механизмы долговременной памяти основаны на изменении структуры белков.

В процессе запоминания, согласно

биохимической теории памяти (X. Хиден, 1969 г.), происходят структурные изменения в молекулах РНК, на основе которых строятся измененные белки с отпечатками прежних раздражителей.

Эти белки длительно содержатся в нейронах, а также в глиальных клетках головного мозга.

Слайд 70Механизм образования условных рефлексов

В основе индивидуальной памяти (жизненного опыта) лежит физиологический механизм

образования условных рефлексов.

Механизм образования условного рефлекса (механизм обучения, усвоение навыка, формирование умения и т.д.) сопряжен с тремя основными условиями, которые подбираются в процессе обучения и воспитания:

• первое — возбуждение подкорковых структур безусловного рефлекса какой-либо врожденной биологической потребностью (пищевой, половой, двигательной или познавательной и т.д.);

Слайд 71• второе — индифферентный раздражитель внешней среды, предъявляемый во времени и пространстве

(слово, свет, звук, запах, касание событие и т.д.), который должен запомниться (отложиться в памяти) т.е. вместе с временем и пространством стать условным сигналом I проявлению ответной реакции организма (поведение, навык, выде ление секрета, изменение мышечного тонуса и т.д.);

• третье — подкрепление (процесс удовлетворения потребности).

Таким образом, для образования и последующего проявления условных рефлексов необходимы три основных условия: потребность — сигнал — подкрепление.

Слайд 72Потребность (пищевая, половая, защитная, познавательная и др. возникает при отклонении биологической константы

от нормы.

Вслед, за этим по афферентным путям нервная и гуморальная сигнализации проводят возбуждение в подкорковые центры безусловных рефлексов.

Возникновение возбуждения этих центров характеризует состояние потребности.

Следующая стадия нарастающего возбуждения при неудовлетворении потребности — возбуждение соответствующих корковых центров данных рефлексов, т. е. возникновение мотивации поведения.

Осознание потребности (желание, интерес и т.д.) всегда побуждает к действию, направленному на ее удовлетворение (поиск пищи, самки, информации и т.д.).

Слайд 73Сигналом к проявлению условного рефлекса может стать любой раздражитель внешней среды.

Эти

раздражители подразделяют на две группы сигналов: раздражители первой сигнальной системы, восприятие которых связано с рецепторами сенсорных систем (свет, звук, запах, вкус, температура и т.д.), и раздражители второй сигнальной системы (знаки и символы): слова, цифры, формулы, нотные и дорожные знаки и т.д.

В процессе целенаправленного обучения запоминается и становится сигналом условного рефлекса только тот, вслед за которым следует подкрепление.

Слайд 74Подкрепление — это процесс ликвидации потребности (желания, интереса и т.п.), т.е. процесс

ликвидации возбуждения подкорковых структур безусловного рефлекса.

В каждом конкретном случае подкреплением будет тот раздражитель (питание, движение, информация и т.д.), который приводит к ликвидации имеющейся потребности.

Подкрепление по времени должно следовать непосредственно вслед за воздействием индифферентного раздражителя, который при неоднократном повторении запоминается и становится условным сигналом проявления условного рефлекса.

При отсутствии подкрепления условный раздражитель теряет свое значение (забывается) и данный условный рефлекс может исчезать (угасать).

Слайд 75Примером формирования условных рефлексов может служить процесс обучения (усвоение знаний, умений и

навыков), т. е. процесс запоминания полезной информации.

Слайд 76Первое условие успешности обучения — возникновение у учащихся потребности приобретения знаний и

умений (потребность рисовать, двигаться, изучать языки, математику, физику, химию, ухаживать за огородом, играть в компьютерные игры).

Познавательная потребность — врожденная биологическая потребность, проявляющаяся в виде интереса, любопытства (Это кто? Это что? Это почему? Это зачем? Как это происходит? Что это такое? и т.д.).

Слайд 77Второе условие — это содержание урока или получение интересующей информации через любое

средство ее подачи: учитель, книга, компьютер, средства массовой информации и т.д.

Слайд 78Третье условие — подкрепление.

Подкреплением служит оценка (удовлетворительно, хорошо, молодец, умница, грамота,

конфетка, приз и т. д.).

Совершенно естественно, что данное подкрепление корректирует правильность и объем усвоенной информации (умение рисовать, двигаться, изучать языки, математику, физику, химию, ухаживать за огородом, играть в компьютерные игры).

Слайд 79Свойства нервных центров. В конкретной рефлекторной реакции принимают участие многие нейроны спинного

и головного мозга.

Такая совокупность нейронов, расположенных на разных уровнях ЦНС и участвующих в осуществлении определенного вида рефлекса (дыхание, глотание, слюноотделение и т.д.), носит название нервного центра.

Большое количество синапсов и синаптических связей, имеющихся в нервных центрах, определяют их основные свойства: односторонность проведения возбуждения, задержка проведения возбуждения, суммация возбуждения, изменение ритма возбуждения, следовые процессы и высокая утомляемость.

Слайд 80В основе деятельности центральной нервной системы лежат два процесса: возбуждение и торможение.

Процессы возбуждения усиливают ту или иную функцию или деятельность всего организма, а процессы торможения снижают функции или препятствуют их протеканию.

Однако оба процесса выражают единый нервный процесс и отражают активное состояние нервной клетки.

Их возникновение связано с изменением обменных реакций в нейроне, расходованием (или накоплением) энергии и электрофизиологическими процессами.

При этом возбуждение сопровождается повышением функциональной активности нейрона, а при торможении она снижается, что сопровождается соответствующими изменениями активности тканей, органов и систем организма.

Слайд 81Координация нервных процессов

Согласованное взаимодействие нейронов (одного или нескольких нервных центров) и протекающих

в них нервных процессов (возбуждения и торможения) называют координацией нервных процессов, без которой невозможна согласованная деятельность всех органов и систем организма, его адекватные реакции на воздействия внешней среды, в том числе адекватные поведенческие реакции.

Координация рефлекторной деятельности – это согласованное взаимодействие нервных центров для обеспечения какого-либо процесса.

Слайд 82Координация нервных процессов осуществляется при ведущей роли коры головного мозга и основывается

на следующих основных свойствах:

• конвергенция нервных процессов — нервные импульсы к одному нейрону могут приходить из разных участков нервной системы, что возможно благодаря широким межнейронным связям;

Слайд 83иррадиация нервных процессов — возбуждение или торможение, возникнув в одном нервном центре,

может распространяться на нейроны соседних центров;

• индукция нервных процессов — в каждом нервном центре один нервный процесс легко переходит в свою противоположность; если возбуждение сменяется торможением, говорят об отрицательной индукции, а если вслед за торможением наступает возбуждение, говорят о положительной индукции;

• концентрация нервных процессов — явление, противоположное иррадиации, при котором процессы возбуждения или торможения концентрируются в каком-либо участке нервной системы.

Слайд 84Так, очаг возбуждения (или торможения) вызывает в прилежащих корковых клетках противоположный процесс,

который называется одновременной индукцией.

После прекращения возбудительного (или тормозного) процесса в данном очаге также возникает противоположный процесс, который называется последовательной индукцией.

Это бесконечное взаимодействие возбуждения и торможения создает своеобразную функциональную мозаику, в которой оба действия — стороны единого нервного процесса.

Слайд 85Облегчение и окклюзия. Облегчение – это превышение эффекта одновременного действия двух слабых

раздражителей над суммой их раздельных эффектов.

Окклюзия (закупорка) – явление, противоположное облегчению.

Окклюзия возникает при действии сильных раздражителей и приводит к снижению силы суммарной ответной реакции.

Слайд 86Доминанта — временное преобладание одного нервного центра или группы центров над другими,

определяющее текущую деятельность организма.

В 1923 г. А. А. Ухтомский сформулировал принцип доминанты как рабочий принцип деятельности нервных центров.

Слайд 87Принцип доминанты — один из основных принципов функционирования нервной системы.

Он состоит

в том, что в любой момент времени в центральной нервной системе образуются господствующие очаги возбуждения.

При возникновении доминантного очага возбуждения раздражения, поступающие в другие участки нервной системы, только усиливают этот очаг.

Слайд 88Торможение как одна из форм деятельности нейрона

Торможение в ЦНС –активный процесс,

проявляющийся в подавлении или ослаблении возбуждения.

В отличие от возбуждения торможение по нервным волокнам не распространяется.

Слайд 89Явление торможения в нервных центрах было описано И. М. Сеченовым в 1862

г.

Значительно позже английский физиолог Шеррингтон выявил, что процессы возбуждения и торможения участвуют в любом рефлекторном акте.

Слайд 90Значение торможения:

координационное – процесс торможения обеспечивает упорядоченность или координацию в работе нервных

центров, например, чтобы согнуть руку, надо возбудить центр сгибания, посылающий нервные импульсы на бицепс, и затормозить центр разгибания, посылающий нервные импульсы на трицепс;

охранительное – при действии сверхсильных раздражителей в нервном центре развивается не возбуждение, а торможение, в результате восстанавливаются запасы АТФ и медиатора;

ограничение притока в ЦНС афферентных импульсов второстепенной малозначимой для жизнедеятельности информации.

Слайд 91Различают пресинаптическое и постсинаптическое торможение.

При пресинаптическом торможении тормозной эффект реализуется на

пресинаптической мембране, этот вид торможения участвует в ограничении притока чувствительных импульсов в мозг.

Постсинаптическое торможение осуществляется на постсинаптической мембране.

Это основной вид торможения, он развивается в специальных тормозных синапсах с участием тормозных медиаторов, которые подавляют способность нервной клетки генерировать процессы возбуждения.

Слайд 92По нейронной организации торможение подразделяют на поступательное, возвратное, латеральное (боковое) и реципрокное.

Поступательное торможение обусловлено включением тормозных нейронов на пути следования возбуждения.

Возвратное торможение осуществляется вставочными тормозными нейронами (клетками Реншоу).

Слайд 93Латеральное торможение — процесс торможения группы нейронов, расположенных рядом с группой возбужденных

клеток.

Этот вид торможения распространен в сенсорных системах.

Реципрокное, или сопряженное, торможение основано на том, что сигналы по одним и тем же афферентным путям обеспечивают возбуждение одной группы нейронов, а через вставочные тормозные клетки вызывают торможение другой группы нейронов.

Проявляется, к примеру, на уровне двигательных нейронов спинного мозга, иннервирующих мышцы-антагонисты (сгибатели – разгибатели конечностей).

Слайд 94В процессе онтогенеза за счет развития тормозных нейронов формируются тормозные механизмы ЦНС.

Ранней их формой является постсинаптическое торможение, позднее формируется пресинаптическое.

Благодаря формированию тормозных механизмов существенно ограничивается иррадиация возбуждения в ЦНС, свойственная новорожденным, безусловные рефлексы становятся более точными и локализованными.

Слайд 95 Принцип общего конечного пути. Афферентных нейронов в ЦНС в несколько раз

больше, чем эфферентных.

В связи с этим разные афферентные влияния поступают к одним и тем же вставочным и эфферентным нейронам, которые являются для них общими конечными путями к рабочим органам.

Множество разнообразных раздражений может вызвать действие одних и тех же двигательных нейронов спинного мозга.

Например, двигательные нейроны, управляющие дыхательной мускулатурой, помимо обеспечения вдоха, участвуют в таких рефлекторных реакциях, как чихание, кашель и др.

Слайд 96Обратная связь, или вторичная афферентация. Всякий двигательный акт, вызванный афферентным раздражителем, сопровождаемся

возбуждением рецепторов мышц, сухожилий, суставных сумок.

Сигналы с проприорецепторов вторично поступают в ЦНС, что позволяет осуществлять коррекцию ее деятельности саморегуляцию в соответствии с текущими потребностями организма и окружающей обстановкой.

Этот важный принцип рефлекторной саморегуляции функций организма называется принципом обратной связи.

Слайд 97Реципрокные (сопряженные) взаимоотношения между нервными центрами. В основе взаимосвязи между нервными центрами

лежит процесс индукции – стимуляция (индуцирование) противоположного процесса.

Индукция ограничивает распространение (иррадиацию) нервных процессов и обеспечивает концентрацию возбуждения.

Слайд 98Сильный процесс возбуждения в нервном центре вызывает (индуцирует) торможение в соседних нервных

центрах, а сильный тормозной процесс индуцирует в соседних нервных центрах возбуждение.

Так, при возбуждении центров разгибателей мышц тормозятся центры сгибателей и наоборот.

Слайд 99При смене процессов возбуждения и торможения в пределах одного центра говорят о

последовательной отрицательной или положительной индукции.

Она имеет большое значение при организации ритмической деятельности, обеспечивая попеременное сокращение и расслабление мышц, и лежит в основе многих актов жизнеобеспечения, например дыхания и сердцебиения.

Слайд 100У детей четкие индукционные взаимоотношения между процессами торможения и возбуждения начинают развиваться

в возрасте с 3 до 5 лет, так как в этом возрасте возрастает сила и дифференцированность нервных процессов.

Слайд 101Доминантный очаг в ЦНС может возникать под влиянием разных факторов, в частности

гормональных воздействий, изменения химизма крови, мотиваций и т.д.

ЦНС обладает способностью к перестройке доминантных отношений в соответствии с изменяющимися потребностями организма, и в течение всей жизни человека одна доминанта сменяет другую.

Слайд 102Доминантный очаг у ребенка возникает быстрее и легче, чем у взрослых, но

для него характерна низкая устойчивость к внешним раздражителям.

С этим в значительной степени связана неустойчивость внимания у детей: новые раздражители легко вызывают новую доминанту, а ориентировочные реакции сами по себе в раннем возрасте являются доминантными.

Слайд 103Пластичность нервных центров – функциональная изменчивость и приспособляемость нервных центров, их способность

выполнять новые, необычные для них рефлекторные акты.

Это особенно ярко проявляется после удаления различных отделов мозга.

Если были частично удалены какие-то отделы мозжечка или коры больших полушарий, нарушенная функция со временем может частично или полностью восстановиться.

Слайд 104Выводы:

Безусловные рефлексы осуществляются низшими отделами центральной нервной системы (спинной мозг и подкорковые

структуры) и, как правило, проявляются без участия сознания, т.е. коры головного мозга.

Они существуют и сохраняются независимо от степени зрелости или старения организма и уровня развития коры головного мозга, а также могут не исчезать при его повреждении (травмы, токсические вещества и т.д.).

Такая прочность и надежность механизмов безусловных рефлексов направлена на сохранение жизни индивида.

Слайд 105К безусловным относятся рефлексы, обеспечивающие работу внутренних органов и сосудов (вегетативные рефлексы),

а также скелетной мускулатуры (соматические рефлексы), например коленный, подошвенный, рефлексы позы, ходьбы и др.

Для возникновения безусловных рефлексов необходим адекватный раздражитель достаточной силы, действующей на соответствующую рефлексогенную зону.

Например, действие света на сетчатку глаза, действие звука на рецепторы внутреннего уха, действие удара молоточка на рецепторы коленного рефлекса, действие пищи на рецепторы полости рта и т.д.

Слайд 106Безусловные рефлексы есть у любого представителя данного вида и являются врожденной памятью

— «памятью вида», полученной по наследству.

Именно этот вид памяти получает ребенок при рождении, основу которого составляют процессы саморегуляции.

Безусловные рефлексы не только обеспечивают низший уровень адаптации, но и служат базой для приобретения собственной «индивидуальной памяти», т.е. условных рефлексов, лежащих в основе поведения человека.

віруси

віруси Phylogenetic Disorders of Skulls

Phylogenetic Disorders of Skulls Презентация на тему Многообразие земноводных (7 класс)

Презентация на тему Многообразие земноводных (7 класс)  Нервная ткань

Нервная ткань Среды жизни

Среды жизни Состав, строение и особенности жизнедеятельности вирусов

Состав, строение и особенности жизнедеятельности вирусов Функции спинного мозга

Функции спинного мозга Размножение. Всеобщее свойство живых организмов

Размножение. Всеобщее свойство живых организмов Папоротники. Виды папоротника, размножение

Папоротники. Виды папоротника, размножение Презентация на тему ДЕЛЬФИНЫ

Презентация на тему ДЕЛЬФИНЫ  Стволовые инъекции. История, теория и практика. ООО Евпатор, команда Доктор Лес

Стволовые инъекции. История, теория и практика. ООО Евпатор, команда Доктор Лес Основы цитологии. Строение клетки. Основы гистологии. Виды тканей

Основы цитологии. Строение клетки. Основы гистологии. Виды тканей Строение цветка. Типы соцветий

Строение цветка. Типы соцветий Выделение у растений и животных (6 класс)

Выделение у растений и животных (6 класс) Плоды. Найдите лишнюю картинку. Почему она лишняя?

Плоды. Найдите лишнюю картинку. Почему она лишняя? Эволюционные идеи Карла Линнея

Эволюционные идеи Карла Линнея Витамин Д

Витамин Д Клетка№1

Клетка№1 Вегетативное размножение растений: Лук

Вегетативное размножение растений: Лук Презентация на тему Зона степей (4 класс)

Презентация на тему Зона степей (4 класс)  Класс Однодольные

Класс Однодольные Австралия на карте мира (6)

Австралия на карте мира (6) Прокариоты

Прокариоты Вьющиеся и ампельные растения

Вьющиеся и ампельные растения Удивительные животные

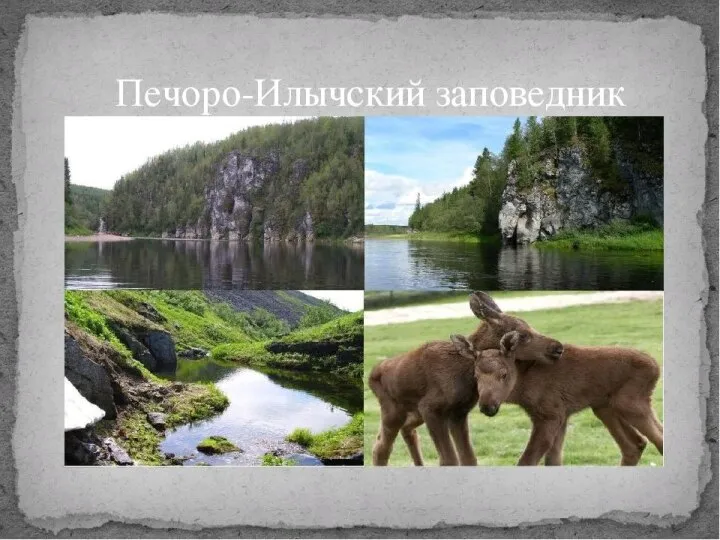

Удивительные животные Печеро-Илычский заповедник

Печеро-Илычский заповедник Выставка Экзофорум

Выставка Экзофорум Медведь

Медведь