Слайд 2АНАТОМИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Зрительный анализатор человека, или орган зрения, состоит из:

1)

вспомогательных органов — фасций глазницы, глазодвигательных мышц, век, конъюнктивы и слезного аппарата;

2) двух глазных яблок, расположенных в правой и левой глазницах, оптическая система которых способна фокусировать предметы на сетчатку;

3) системы нервных путей, передающих оптические изображения в корковые зрительные центры;

4) системы, обеспечивающей функцию зрительного анализатора (кровоснабжение, иннервация, регуляция гемо- и гидродинамики глаза).

Слайд 3Глазница

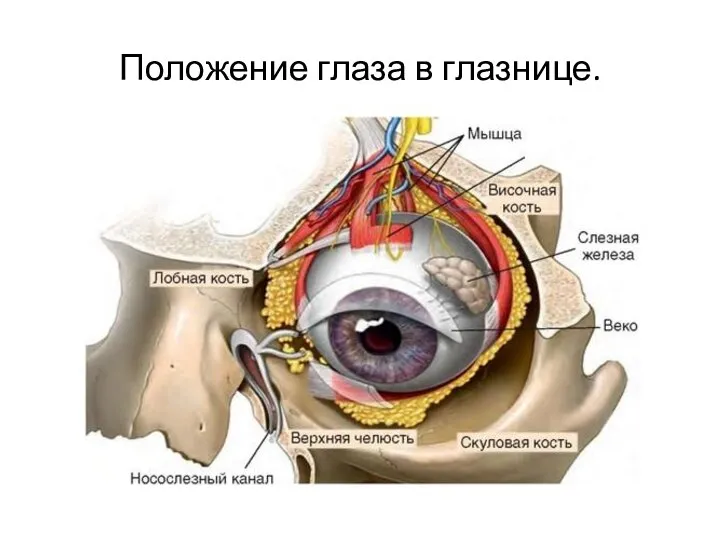

Глаз помещается в костной впадине - глазнице, костные стенки которой обеспечивают защиту

глазного яблока.

Глазное яблоко остается неприкрытым только спереди, где защитой для него служат веки.

Глазниц две. Они имеют форму усеченных четырехгранных пирамид, обращенных вершинами кзади и друг к другу.

Оси глазниц пересекаются в черепе у турецкого седла. Вместимость глазницы у взрослого - 30 см3. Глубина глазницы колеблется от 4 до 5 см. Ширина глазницы у ее входа в горизонтальном поперечнике составляет 4 см, в вертикальном - 3,5 см.

Слайд 4Глазница ограничена четырьмя стенками:

Верхняя - образуется спереди лобной костью, сзади - малым

крылом основной кости. Верхняя стенка является нижней стенкой лобной пазухи.

Наружная - скуловая кость, лобная кость и большое крыло основной кости. Наиболее прочная стенка. Отделяет содержимое глазницы от височной ямки.

Нижняя - верхняя челюсть, снаружи в ее состав входят отросток скуловой кости, а сзади - орбитальный отросток нёбной кости. Нижняя стенка является верхней стенкой гайморовой полости.

Внутренняя - образуется слезной костью, передней частью лобной кости и бумажной пластинкой решетчатой кости. Внутренняя стенка является боковой стенкой решетчатого лабиринта. Внутренняя стенка очень хрупкая и легко повреждается даже при тупых травмах с развитием эмфиземы век (чаще) и самой глазницы (реже).

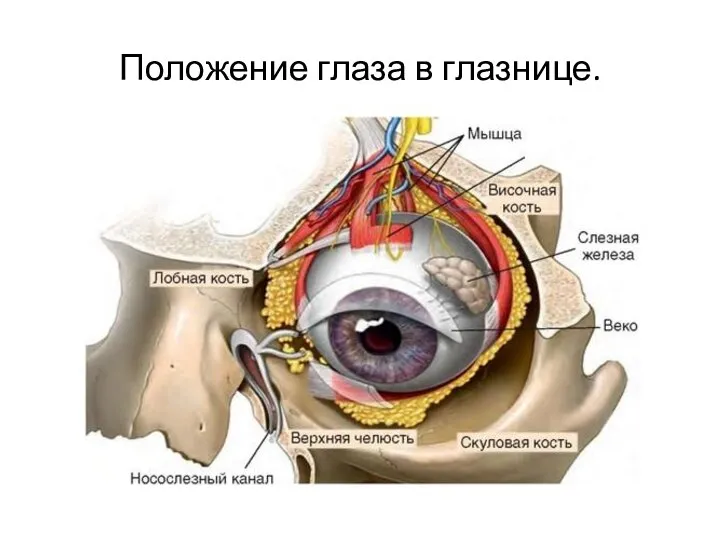

Слайд 6

Положение глаза в глазнице.

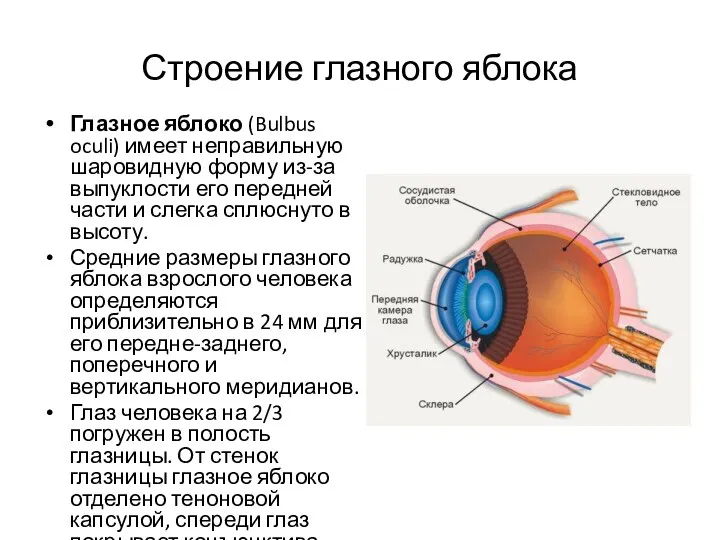

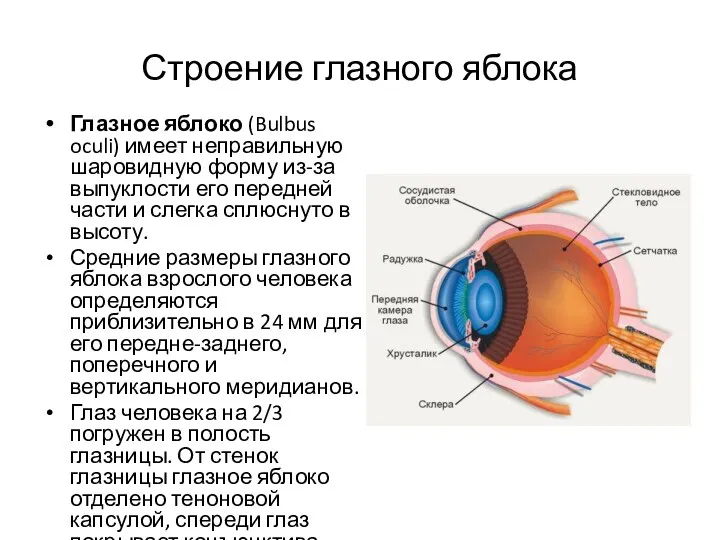

Слайд 8Строение глазного яблока

Глазное яблоко (Bulbus oculi) имеет неправильную шаровидную форму из-за выпуклости

его передней части и слегка сплюснуто в высоту.

Средние размеры глазного яблока взрослого человека определяются приблизительно в 24 мм для его передне-заднего, поперечного и вертикального меридианов.

Глаз человека на 2/3 погружен в полость глазницы. От стенок глазницы глазное яблоко отделено теноновой капсулой, спереди глаз покрывает конъюнктива. Спереди глаз защищен веками.

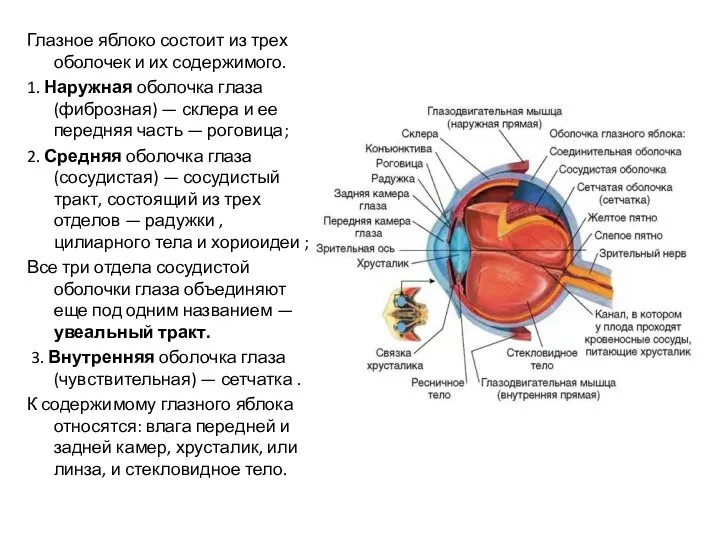

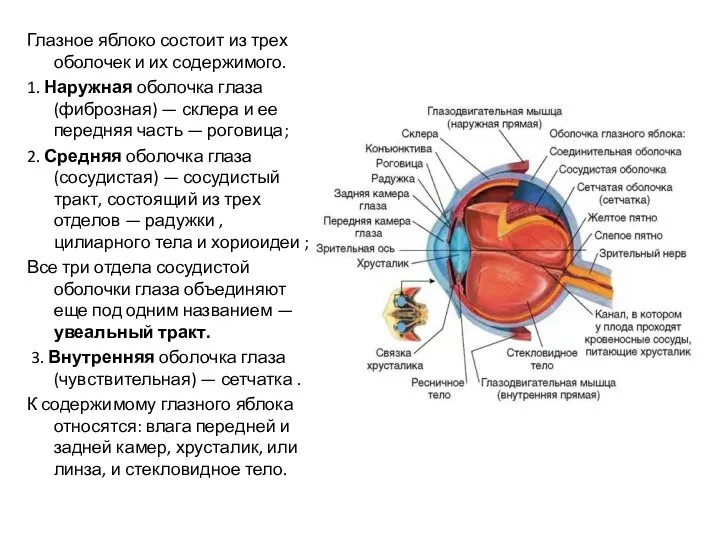

Слайд 9Глазное яблоко состоит из трех оболочек и их содержимого.

1. Наружная оболочка

глаза (фиброзная) — склера и ее передняя часть — роговица;

2. Средняя оболочка глаза (сосудистая) — сосудистый тракт, состоящий из трех отделов — радужки , цилиарного тела и хориоидеи ;

Все три отдела сосудистой оболочки глаза объединяют еще под одним названием — увеальный тракт.

3. Внутренняя оболочка глаза (чувствительная) — сетчатка .

К содержимому глазного яблока относятся: влага передней и задней камер, хрусталик, или линза, и стекловидное тело.

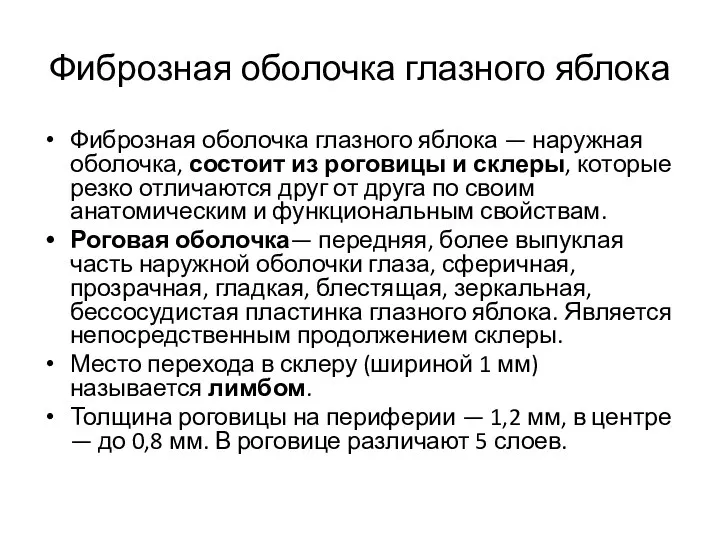

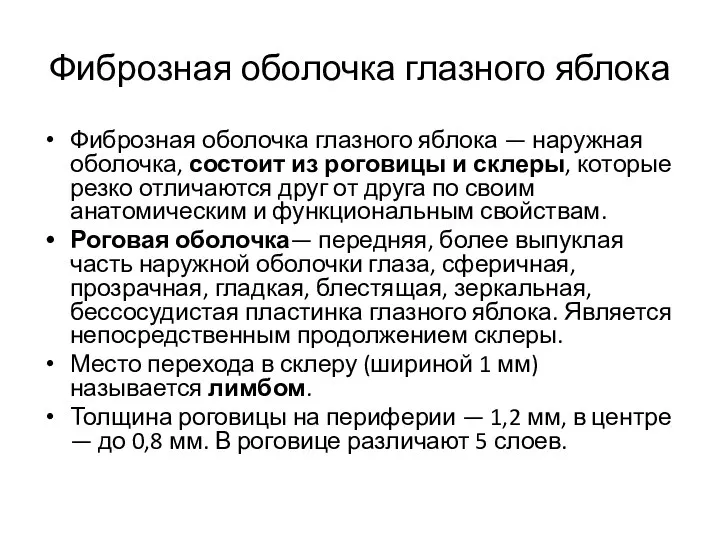

Слайд 10Фиброзная оболочка глазного яблока

Фиброзная оболочка глазного яблока — наружная оболочка, состоит из

роговицы и склеры, которые резко отличаются друг от друга по своим анатомическим и функциональным свойствам.

Роговая оболочка— передняя, более выпуклая часть наружной оболочки глаза, сферичная, прозрачная, гладкая, блестящая, зеркальная, бессосудистая пластинка глазного яблока. Является непосредственным продолжением склеры.

Место перехода в склеру (шириной 1 мм) называется лимбом.

Толщина роговицы на периферии — 1,2 мм, в центре — до 0,8 мм. В роговице различают 5 слоев.

Слайд 11Роговая оболочка — высокочувствительная ткань.

Чувствительная иннервация роговицы обеспечивается ветвями от окружающего

ее сплетения, образованного длинными и короткими ресничными нервами.

Высокая чувствительность к механическим, физическим и химическим воздействиям, наряду с ее высокой прочностью, обеспечивает эффективную защитную функцию.

Этот механизм срабатывает всего за 0,1 с.

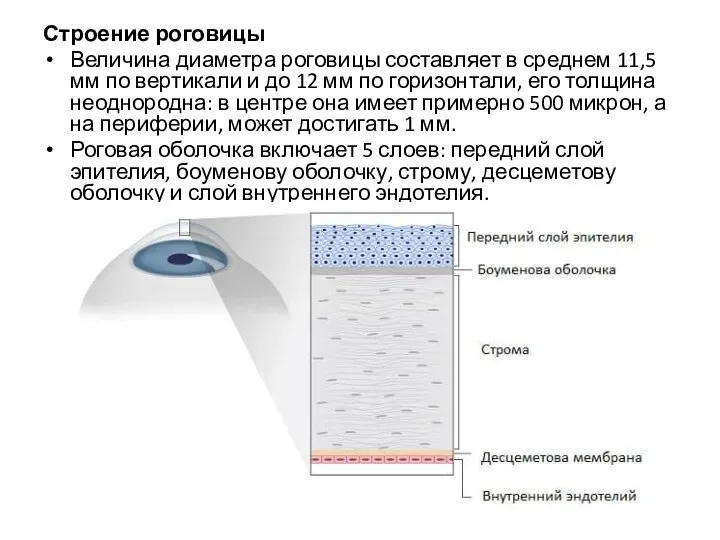

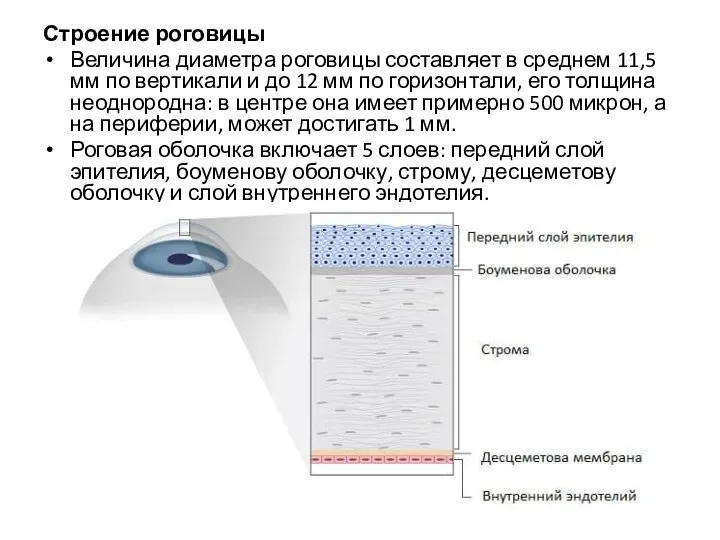

Слайд 12Строение роговицы

Величина диаметра роговицы составляет в среднем 11,5 мм по вертикали и

до 12 мм по горизонтали, его толщина неоднородна: в центре она имеет примерно 500 микрон, а на периферии, может достигать 1 мм.

Роговая оболочка включает 5 слоев: передний слой эпителия, боуменову оболочку, строму, десцеметову оболочку и слой внутреннего эндотелия.

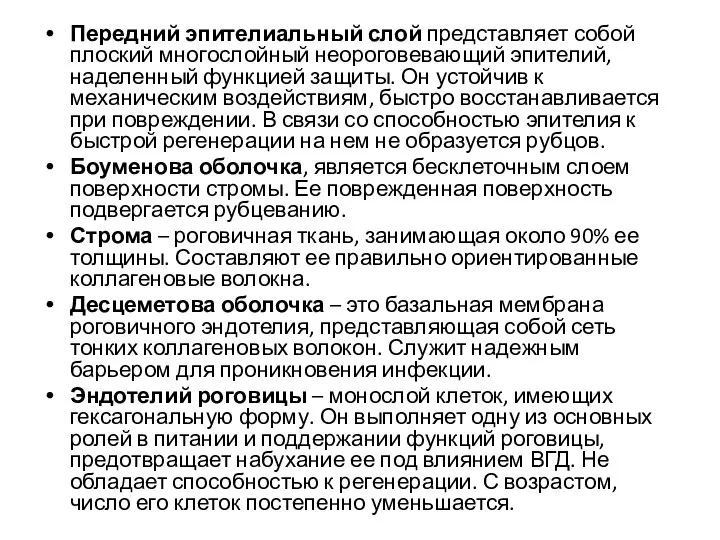

Слайд 13Передний эпителиальный слой представляет собой плоский многослойный неороговевающий эпителий, наделенный функцией защиты.

Он устойчив к механическим воздействиям, быстро восстанавливается при повреждении. В связи со способностью эпителия к быстрой регенерации на нем не образуется рубцов.

Боуменова оболочка, является бесклеточным слоем поверхности стромы. Ее поврежденная поверхность подвергается рубцеванию.

Строма – роговичная ткань, занимающая около 90% ее толщины. Составляют ее правильно ориентированные коллагеновые волокна.

Десцеметова оболочка – это базальная мембрана роговичного эндотелия, представляющая собой сеть тонких коллагеновых волокон. Служит надежным барьером для проникновения инфекции.

Эндотелий роговицы – монослой клеток, имеющих гексагональную форму. Он выполняет одну из основных ролей в питании и поддержании функций роговицы, предотвращает набухание ее под влиянием ВГД. Не обладает способностью к регенерации. С возрастом, число его клеток постепенно уменьшается.

Слайд 14Роговая оболочка не имеет кровеносных и лимфатических сосудов.

Питание ее происходит путем

диффузии из краевой петлистой сети, образованной у лимба веточками передних цилиарных артерий и осмоса из влаги передней камеры и слезной жидкости.

Прозрачность роговицы обусловлена ее строением, отсутствием сосудов, ходом нервных волокон в виде голых осевых цилиндров, а также определенным содержанием в ней воды, что регулируется физиологической деятельностью эндотелия и эпителия.

Слайд 15В иннервации роговицы принимают участие окончания первой ветви тройничного нерва.

Высокая чувствительность

роговицы и общность ее иннервации с веками, слизистой оболочкой и слезной железой обусловливает возникновение общего защитного рефлекса при раздражении роговицы — блефароспазм и слезотечение.

Спазм век защищает роговицу и вместе со слезотечением способствует ее увлажнению и удалению инородных тел.

Слеза оказывает полезное бактерицидное воздействие лизоцимом.

Слайд 16Роговая оболочка не имеет сосудов, поэтому при ее заболеваниях нет отделяемого из

конъюнктивального мешка, а также при воспалении роговицы расширяются сосуды, расположенные вокруг роговой оболочки в толще склеры, — возникает так называемая глубокая, или перикорнеальная, инъекция.

Если патологический очаг располагается в оптической зоне (центральная часть 3—4 мм в диаметре), острота зрения ухудшается.

Слайд 17Функции роговой оболочки:

защитная,

пропускает лучи света в глаз,

образует вместе с

радужкой угол передней камеры,

является самой сильной преломляющей средой.

Слайд 18Склера — наружная непрозрачная, плотная, фиброзная оболочка беловатого цвета, состоящая из плотных

коллагеновых волокон, бедная клеточными элементами и сосудами оболочка глаза, занимающая 5/6 его окружности и кпереди переходящая в роговую оболочку.

Слайд 19Склера состоит из 3 слоев:

1) эписклера — поверхностный соединительнотканный слой, богат

сосудами;

2) собственное вещество склеры, содержит плотные коллагеновые волокна, расположенные очень компактно, что придает склере беловатый цвет;

3) внутренний слой склеры — бурая склеральная пластинка, состоящая из тонких коллагеновых и эластических волокон, среди которых имеются пигментные клетки, что придает ей коричневый цвет

Слайд 20Функции склеры:

защитная

формообразующая

поддерживает тургор глаза.

В заднем полюсе глаза, соответственно

месту выхода зрительного нерва, склера представлена тонкой пластинкой с множественными отверстиями, через которые проходят пучки волокон зрительного нерва.

Слайд 21В толще склеры расположены эмиссарии – каналы, через которые артерии, вены и

нервы проходят к сосудистой оболочке. Вокруг зрительного нерва находятся эмиссарии задних коротких цилиарных артерий, в области экватора – эмиссарии вортикозных вен, в области передней части – эмиссарии, через которые проходят передние цилиарные артерии.

Слайд 22По внутренней стороне склеры в области ее переднего края проходит циркулярный желобок.

К его заднему выступающему краю – склеральной шпоре – крепится цилиарное (ресничное) тело, а его передний край граничит с десцементовой оболочкой роговицы. В области дна желобка расположен венозный синус – Шлеммов канал.

Поскольку склера представляет собой богатую коллагеновыми волокнами соединительную ткань, она подвержена патологическим процессам, присущим коллагенозам, системным заболеваниям соединительной ткани.

Слайд 23

МЫШЦЫ ГЛАЗА

Мышцы глаза можно разделить на наружные и внутренние.

К внутренним относятся: мышца,

суживающая зрачок и мышца, расширяющая зрачок.

Наружными являются глазодвигательные мышцы, глазничная мышца и мышца, поднимающая верхнее веко.

Все глазодвигательные мышцы, за исключением нижней косой, берут начало от общего сухожильного кольца, расположенного в окружности глазничного отверстия зрительного канала, и направляются кпереди, образуя «мышечную воронку».

Слайд 24Двигательные мышцы глазного яблока

Слайд 25Линия прикрепления прямых мышц на поверхности склеры образует нечто вроде разворачивающейся спирали,

причем, ближе всего к лимбу прикрепляется сухожилие медиальной прямой мышцы, затем нижней, латеральной, верхней.

Самой мощной является медиальная прямая мышца, что связано с необходимостью постоянного сведения зрительных осей на рассматриваемом предмете (конвергенцией).

Прямые мышцы вращают глазное яблоко в сторону, соответствующую названию мышцы.

Обе косые мышцы вращают глазное яблоко кнаружи, при этом верхняя поворачивает его вниз, а нижняя — вверх.

Слайд 26Глазничная мышца закрывает глазничную щель. Функции глазничной мышцы:

– влияет на положение глазного

яблока в глазнице (повышенный тонус может вызывать выпячивание глаза, выпадение ее функции, например, при поражении вегетативных симпатических нервов, от которых мышца получает иннервацию, влечет за собой западение глаза);

– влияет на венозный отток из глазницы (между волокнами этой мышцы проходят венозные анастомозы, соединяющие вены глазницы

Слайд 27КРОВОСНАБЖЕНИЕ ГЛАЗА

Все части глаза, за исключением роговицы и хрусталика, более или менее

богаты сосудами, но питаются не одной, а двумя системами сосудов, из которых одна принадлежит сетчатке — это ветви центральной артерии сетчатки, а другая — склере, собственно сосудистой оболочке, ресничному телу и радужке — это ресничные артерии.

Обе эти системы происходят из глазной артерии, самой крупной ветви внутренней сонной артерии, которая проходит вместе со зрительным нервом в зрительном канале.

Эти две системы сосудов не анастомозируют друг с другом. Поэтому закупорка центральной артерии или ее ветвей вызывает ишемический инфаркт сетчатки с необратимыми изменениями.

Слайд 28От глазной артерии отходят задние (короткие и длинные) и передние ресничные артерии.

Собственно сосудистая оболочка получает питание из коротких задних ресничных артерий, а ресничное тело и радужка — из длинных задних и передних ресничных артерий.

Такая обособленность кровоснабжения обусловливает различную клиническую картину изолированного воспаления переднего отрезка сосудистой оболочки глаза — радужки и ресничного тела (иридоциклит) и заднего — собственно сосудистой оболочки (хориоидит).

Вместе с тем, наличие анастомозов между ресничными артериями не исключает возможности разлитого поражения всей сосудистой оболочки (увеит).

Передние ресничные артерии и задние длинные ресничные артерии образуют вокруг роговицы сеть, участвующую в ее питании. При воспалении роговицы и сосудистой оболочки глаза сосуды этой сети становятся расширенными, что обусловливает клинический симптом перикорнеальной инъекции в виде сплошного розовато-фиолетового венчика вокруг роговицы.

Слайд 29Схема артериального кровоснабжения глаза

1 — внутренняя сонная артерия; 2 — глазная артерия;

3 — центральная артерия сетчатки; 4 — короткие задние ресничные артерии; 5 — хориоидея; 6 — длинные задние ресничные артерии; 7 — мышечные артерии; 8 — передние ресничные артерии; 9 — большой артериальный круг радужки; 10 — конъюнктивальные артерии; 11 — надглазничная артерия

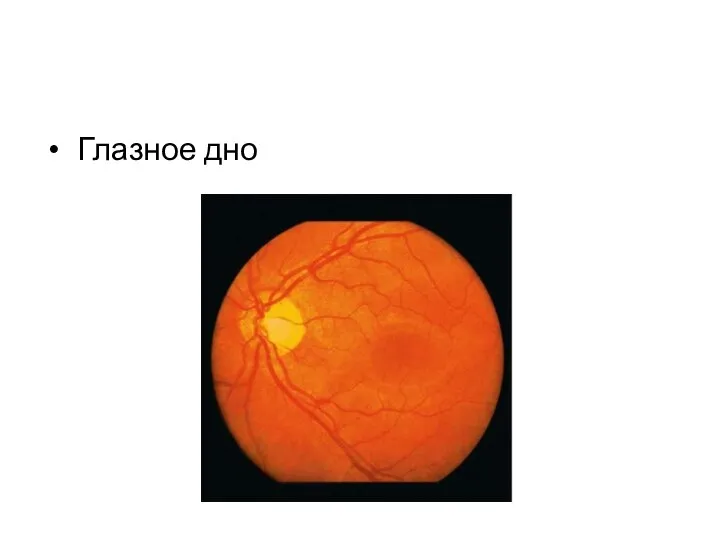

Слайд 30В норме при осмотре глазного дна (офтальмоскопии) мы наблюдаем розовый световой рефлекс,

который обусловлен сосудами собственно сосудистой оболочки, которые просвечивают через прозрачную сетчатку.

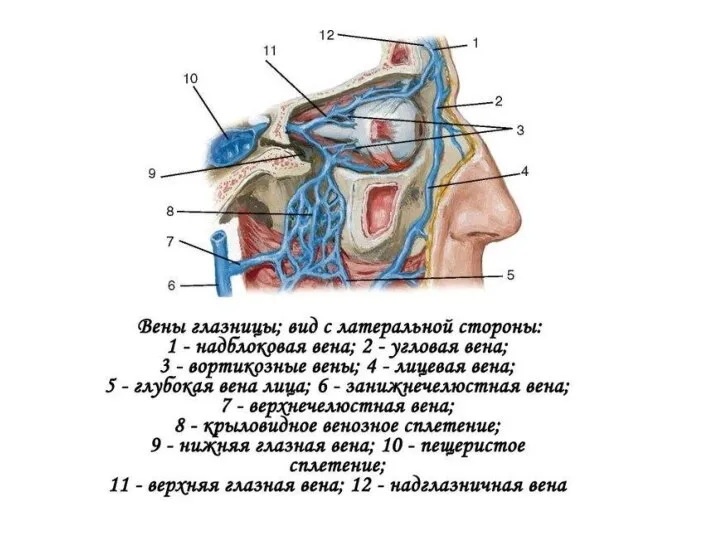

Слайд 31Вены глаза сопровождают артерии, но не соответствуют им на всем протяжении.

Отток крови

из глазного яблока происходит в водоворотные вены, которые начинаются в сосудистой оболочке из мелких стволиков, подходящих к одной точке (к началу водоворотной вены), как радиусы к центру. Но так как эти маленькие вены не прямые, а дугообразно

изогнуты в одну сторону, то получается рисунок, похожий на водоворот, откуда и происходит название вен.

Из водоворотных вен кровь попадает

в верхнюю и нижнюю глазные вены.

Слайд 33Вены лица не имеют клапанов, широко анастомозируют с венами глазницы, полости носа,

решетчатой пазухи, что обусловливает возможность распространения инфекции с кожи лица (абсцессы, рожа и др.) или из придаточных пазух носа в глазницу и далее в пещеристую пазуху

с развитием ее инфекции и тромбоза.

Наиболее крупным анастомозом между венами лица и венами глазницы является угловая вена

(v. angularis), соединяющая лицевую вену с верхней глазной веной.

Слайд 35

СЛЕЗНЫЙ АППАРАТ

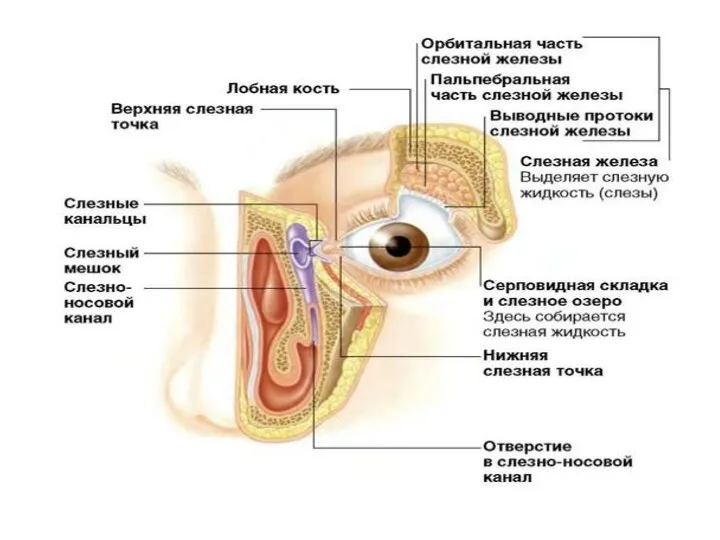

Слеза — это сложная по составу жидкость, в образовании которой принимают

участие не только слезные (главная и добавочные), но и другие железы (железы хряща век, конъюнктивы), а также клетки роговицы.

Слезная железа — это парный орган, расположенный в верхнелатеральной части глазницы. В слезной железе различают две части: глазничную и вековую, которые соединены узким перешейком.

Нижнюю поверхность слезной железы можно наблюдать со стороны конъюнктивы при вывороте верхнего века и сильном повороте глазного яблока кнутри.

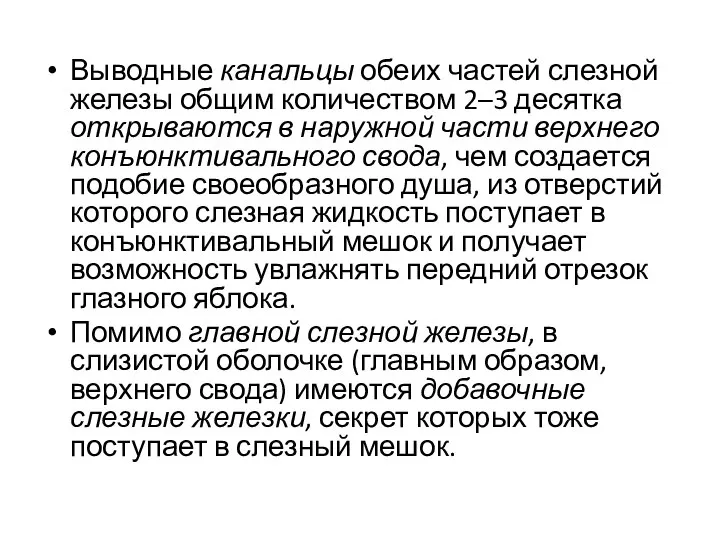

Слайд 37Выводные канальцы обеих частей слезной железы общим количеством 2–3 десятка открываются в

наружной части верхнего конъюнктивального свода, чем создается подобие своеобразного душа, из отверстий которого слезная жидкость поступает в конъюнктивальный мешок и получает возможность увлажнять передний отрезок глазного яблока.

Помимо главной слезной железы, в слизистой оболочке (главным образом, верхнего свода) имеются добавочные слезные железки, секрет которых тоже поступает в слезный мешок.

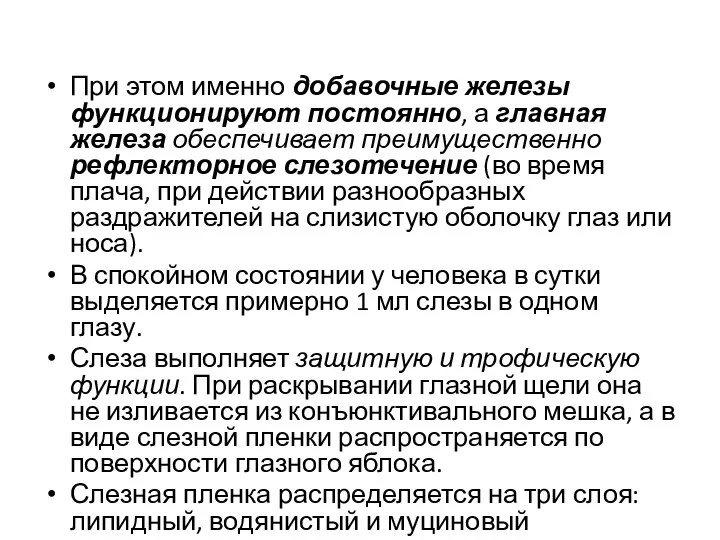

Слайд 38При этом именно добавочные железы функционируют постоянно, а главная железа обеспечивает преимущественно

рефлекторное слезотечение (во время плача, при действии разнообразных раздражителей на слизистую оболочку глаз или носа).

В спокойном состоянии у человека в сутки выделяется примерно 1 мл слезы в одном глазу.

Слеза выполняет защитную и трофическую функции. При раскрывании глазной щели она не изливается из конъюнктивального мешка, а в виде слезной пленки распространяется по поверхности глазного яблока.

Слезная пленка распределяется на три слоя: липидный, водянистый и муциновый

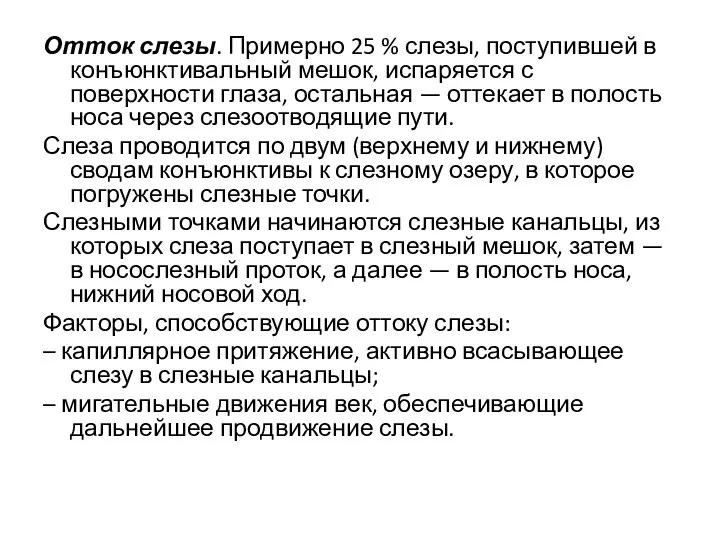

Слайд 39Отток слезы. Примерно 25 % слезы, поступившей в конъюнктивальный мешок, испаряется с

поверхности глаза, остальная — оттекает в полость носа через слезоотводящие пути.

Слеза проводится по двум (верхнему и нижнему) сводам конъюнктивы к слезному озеру, в которое погружены слезные точки.

Слезными точками начинаются слезные канальцы, из которых слеза поступает в слезный мешок, затем — в носослезный проток, а далее — в полость носа, нижний носовой ход.

Факторы, способствующие оттоку слезы:

– капиллярное притяжение, активно всасывающее слезу в слезные канальцы;

– мигательные движения век, обеспечивающие дальнейшее продвижение слезы.

Слайд 40При закрывании глазной щели веки плавно смыкаются в направлении от виска к

носу и смещают в этом же направлении слезу, часть которой проталкивается в слезные канальцы.

На завершающем этапе смыкания век слезные точки и слезные канальцы сплющиваются, а наружная стенка слезного мешка оттягивается от внутренней, благодаря чему порция слезы из слезных канальцев перемещается в слезный мешок.

При раскрывании глазной щели после мигательного движения стенки слезного мешка спадаются, а слеза из слезного мешка выдавливается через носослезный проток в полость носа. При раскрывании век слезные точки и ампулы слезных канальцев также раскрываются и заполняются новыми порциями слезы. Стоит моргнуть — и цикл слезоотведения повторится.

Слайд 41Избыточное образование слезы можно компенсировать частым морганием и усилением носового дыхания.

Решающую роль

в отведении слезы играют мигательные движения век.

Поэтому при параличе лицевого нерва, который иннервирует круговую мышцу глаза, наблюдается невозможность смыкания глазной щели (лагофтальм, или «заячий» глаз) и, как следствие, слезотечение, нарушение формирования слезной пленки и воспаление роговицы.

Слезному мешку, согласно современным представлениям, отводится пассивная роль в слезоотведении, т. к. так называемая мышца Горнера (это часть круговой мышцы глаза, окружающая слезный мешок) участвует в образовании стенки мешка, но не имеет практического значения в отведении слезы.

Слайд 42

Веки глаза

Благодаря работе мышц, выполняется смыкание век - моргание, при котором происходит

равномерное увлажнение глаза и удаление, попавших внутрь, инородных тел.

Под мышечной тканью век локализован плотный фрагмент коллагеновой ткани – хрящ века, который поддерживает форму, а также обеспечивает прочность структуры века. Хрящ включает мейбомиевы железы, вырабатывающие специфический жировой секрет, который улучшает контакт глаза и задней поверхности век, смыкание век между собой.

Изнутри, хрящ плотно соединяется с конъюнктивой – слизистой оболочкой, продуцирующей муцин со слезной жидкостью, необходимой для увлажнения глаза и обеспечения скольжения складок век по яблоку глаза.

Веки имеют богатую сеть кровоснабжения.

Работу век контролируют лицевой и глазодвигательный нервы.

Слайд 43

Строение век

Краями верхнего и нижнего века образуется глазная щель, в каждом углу

которой веки соединены между собой связками. Эти связки прочно фиксируют и хрящи век непосредственно к стенкам глазницы.

Края век при смыкании плотно прилегают друг к другу.

Край века состоит из двух ребер: переднего и заднего, кроме того, он включает межреберное пространство, называемое интермаргинальным. Переднее ребро века закруглено и на нем расположено примерно 100 ресниц, в чьи луковицы выходят протоки сальных желез, между ресницами - потовых.

Слайд 44Интермаргинальное пространство, включает выводные протоки мейбомиевых желез. Железы вырабатывают жировой секрет, обеспечивающий

смазку краев век, за счет которого веки могут плотно смыкаться и скользить по поверхности глаза, он же обеспечивает и правильный отток слезы.

Во внутреннем углу интермаргинального пространства каждого века расположен слезный сосочек, вершиной которого служит слезная точка, посредством которой, в норме должна оттекать слеза.

У заднего края века, срез острый, что обеспечивает плотный контакт с поверхностью глаза.

Веко состоит из двух пластин: кожно-мышечной наружной, а также внутренней, которая включает хрящ и конъюнктиву.

Кожа на веках очень тонкая и нежная, имеющая слабое соединение с подлежащими тканями. Этим объясняется легкость, с которой возникают отеки век, кровоизлияния и подкожные эмфиземы при некоторых заболеваниях или травмах.

Слайд 45

СЕТЧАТКА И ЗРИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ

В сетчатке глаза соответственно ее структуре и функции различают

две части.

Задние две трети сетчатки (от диска зрительного нерва до зубчатой линии) представляют собой высокодифференцированную нервную ткань — зрительная часть сетчатки.

Далее продолжается ресничная и радужковая часть сетчатки — двухслойный ряд эпителиальных клеток, не способных воспринимать свет — слепая часть сетчатки.

Внутренние слои зрительной части составляют нервную часть сетчатки, снаружи от которой расположена пигментная часть сетчатки, которая плотно спаяна с сосудистой оболочкой.

Слайд 46При вскрытии глаза видно, что после вытекания стекловидного тела глазное яблоко быстро

теряет свою форму, а сетчатка в виде тонкой прозрачной пленки легко собирается в складки и практически на всем протяжении отслаивается.

Обнажающаяся при этом внутренняя поверхность глазного яблока имеет черную окраску. Та часть сетчатки, которая легко отслаивается, представляет собой ее нервную часть.

Тогда как снаружи от нервной части сетчатки расположенная ее пигментная часть плотно

соединена с подлежащей сосудистой оболочкой, что и обусловливает темную окраску внутренней поверхности глазного яблока.

Слайд 47В сетчатке находятся фоторецепторы — светочувствительные клетки-палочки (до 170 млн) — аппарат

сумеречного зрения и колбочки (до

8 млн) — аппарат центрального и цветового зрения. В колбочках и палочках сетчатки происходит процесс трансформации энергии света в нервное возбуждение.

Фоторецепторы — это наиболее глубоко расположенные части сетчатки, достигнуть которых свет способен, только проникнув через остальные слои.

Самым наружным слоем сетчатки является пигментный. Тела клеток заполнены пигментом — фусцином. Пигментный слой поглощает рассеянный свет и предотвращает отражение от сетчатки.

Слайд 48Центральная ямка — функциональный центр сетчатки, лежит приблизительно на 4 мм к виску

от диска зрительного нерва.

Эта область отличается желтоватой окраской, поэтому она называется желтым пятном — macula lutea.

На дне центральной ямки сетчатка состоит только из колбочконесущих клеток. Каждая колбочка контактирует с одной биполярной нервной клеткой. Такое строение беспечивает высокое центральное зрение.

Слайд 50

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЛАЗА

Глаз человека — сложная оптическая система, состоящая из:

роговицы,

водянистой

влаги,

хрусталика

стекловидного тела.

Основными свойствами этой системы являются проведение света и его преломление для фокусировки изображения на сетчатке.

Условием для проведения света является прозрачность роговицы, хрусталика, водянистой влаги и стекловидного тела.

Прозрачность всех этих структур обусловлена:

отсутствием кровеносных сосудов;

особым химическим составом (вода и растворенные в ней вещества).

Прозрачность роговицы обусловлена также упорядоченным расположением коллагеновых фибрилл.

Слайд 51Для получения четкого изображения необходима фокусировка лучей на сетчатке. Это свойство глаза

реализуется через светопреломление.

Общая преломляющая сила глазных сред (роговицы, водянистой влаги, хрусталика и стекловидного тела) составляет примерно 60 диоптрий.

Наибольшей преломляющей силой (40 диоптрий) обладает роговица, т. к. она располагается на границе сред (воздух–жидкость), отличается своей плотностью и кривизной поверхности.

Слайд 52Даже небольшие изменения кривизны, плотности, рельефа поверхности роговицы в наибольшей степени нарушают

ее способность преломлять световые лучи и существенно снижают остроту зрения.

Второй по силе (20 диоптрий), после роговицы, преломляющей средой оптической системы глаза является хрусталик. Однако, в отличие от роговицы, сила преломления которой постоянная, преломляющая сила хрусталика может изменяться и увеличиваться при аккомодации до 30 диоптрий.

Сила преломления водянистой влаги и стекловидного тела незначительна — около 3 % всей преломляющей силы глаза.

Слайд 53Роговица

Роговица глаза, занимает 1/6 часть передней фиброзной оболочки и является главной преломляющей

средой оптической системы органа зрения, ее оптическая сила составляет примерно 40 диоптрии.

Такие свойства возможны за счет особенностей строения роговицы, которая представляет собой прозрачную бессосудистую ткань, имеющую упорядоченное строение и строго определенное содержание воды.

В норме, роговичная ткань сферичная, прозрачная, блестящая и гладкая, с высочайшей чувствительностью.

Слайд 54Питательные вещества в бессосудистую роговицу доставляются слезой, водянистой влагой, а также кровью

сосудов лимба.

В случае недостатка питания роговицы и гипоксии происходит врастание в роговицу сосудов, что сопровождается снижением ее прозрачности.

Нарушение прозрачности роговицы может быть вызвано изменением содержания в ней воды, а также помутнением (бельмом).

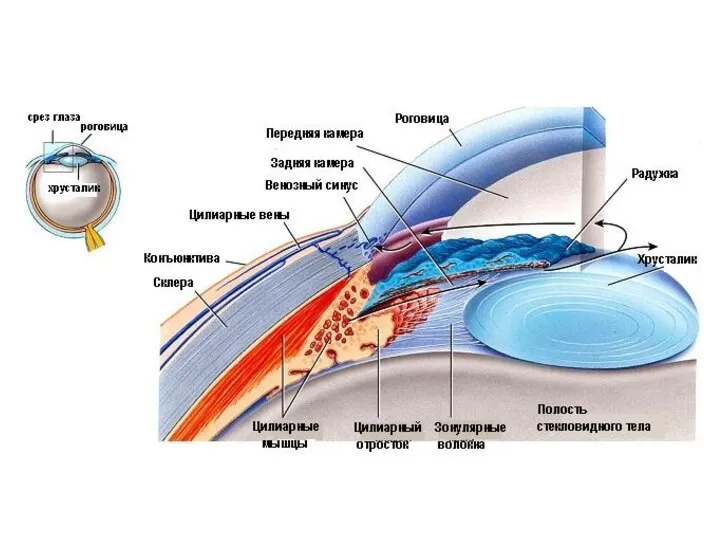

Слайд 55Передняя и задняя камеры глаза

Передняя камера помещается сразу за роговицей, отграниченная сзади

радужной оболочкой.

Задняя камера - непосредственно за радужкой, задней ее границей служит стекловидное тело.

В норме, эти две камеры имеют постоянный объем, регулирование которого происходит посредством образования и оттока внутриглазной жидкости.

Выработка внутриглазной жидкости (влаги) происходит посредством ресничных отростков цилиарного тела, в задней камере, а оттекает она в массе своей через систему дренажей, занимающую угол передней камеры, а именно область соединения роговицы и склеры - цилиарного тела и радужной оболочки.

Слайд 56Главная функция камер глаза - организация нормальных взаимоотношений внутриглазных тканей и участие

в проведении к сетчатки глаза световых лучей.

Кроме того, они задействованы совместно с роговицей в преломлении входящих световых лучей.

Преломление лучей обеспечивается идентичными оптическими свойствами внутриглазной влаги и роговой оболочки, которые действуют вместе, как собирающая свет линза, формирующая четкое изображение на сетчатке.

Слайд 58Водянистая влага должна быть полностью прозрачна для того, чтобы беспрепятственно пропускать лучи света

внутрь глаза.

По своему составу она близка к плазме крови, т. к. образуется путем фильтрации из крови сосудов ресничных отростков ресничного тела.

Появление в водянистой влаге крови, лейкоцитов, фибрина (например, при травме или воспалении глаза) приводит к снижению ее прозрачности.

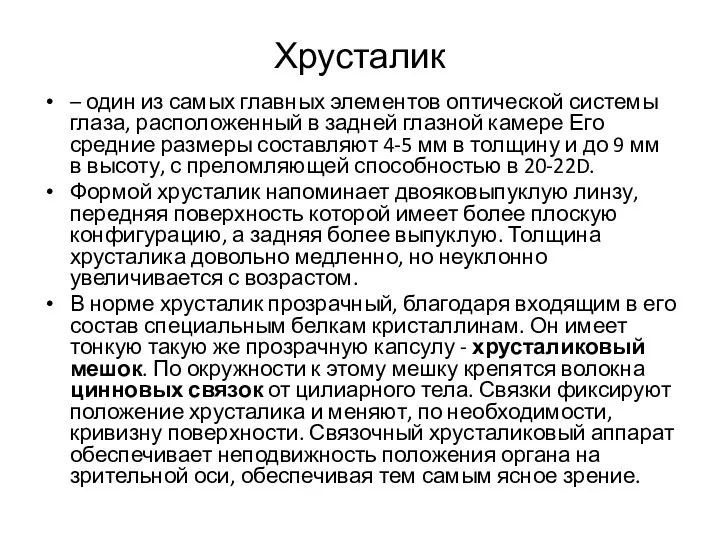

Слайд 59Хрусталик

– один из самых главных элементов оптической системы глаза, расположенный в задней

глазной камере Его средние размеры составляют 4-5 мм в толщину и до 9 мм в высоту, с преломляющей способностью в 20-22D.

Формой хрусталик напоминает двояковыпуклую линзу, передняя поверхность которой имеет более плоскую конфигурацию, а задняя более выпуклую. Толщина хрусталика довольно медленно, но неуклонно увеличивается с возрастом.

В норме хрусталик прозрачный, благодаря входящим в его состав специальным белкам кристаллинам. Он имеет тонкую такую же прозрачную капсулу - хрусталиковый мешок. По окружности к этому мешку крепятся волокна цинновых связок от цилиарного тела. Связки фиксируют положение хрусталика и меняют, по необходимости, кривизну поверхности. Связочный хрусталиковый аппарат обеспечивает неподвижность положения органа на зрительной оси, обеспечивая тем самым ясное зрение.

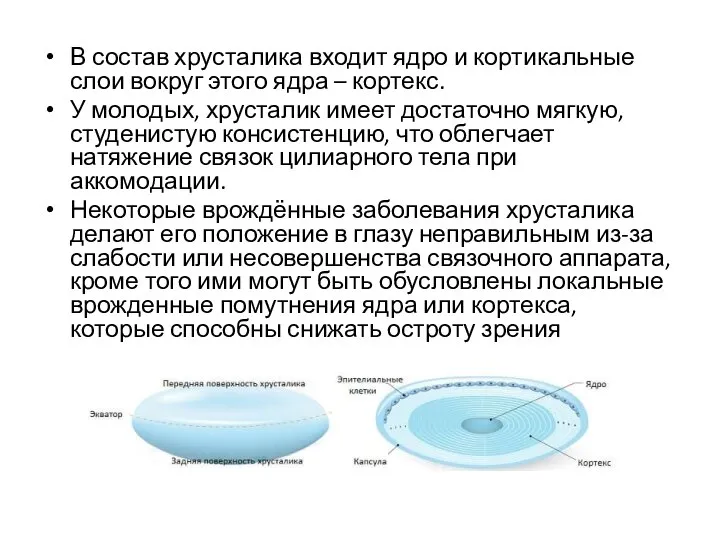

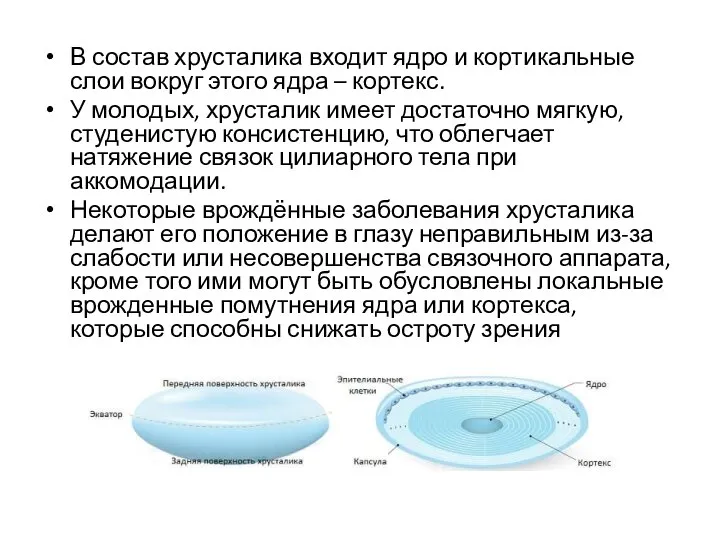

Слайд 60В состав хрусталика входит ядро и кортикальные слои вокруг этого ядра –

кортекс.

У молодых, хрусталик имеет достаточно мягкую, студенистую консистенцию, что облегчает натяжение связок цилиарного тела при аккомодации.

Некоторые врождённые заболевания хрусталика делают его положение в глазу неправильным из-за слабости или несовершенства связочного аппарата, кроме того ими могут быть обусловлены локальные врожденные помутнения ядра или кортекса, которые способны снижать остроту зрения

Слайд 61Хрусталик в норме остается прозрачным, несмотря на то, что образование хрусталиковых волокон из

эпителия капсулы происходит в течение всей жизни, и с возрастом происходит уплотнение волокон в центральной его части.

Вследствие отсутствия сосудов в хрусталике не могут возникать воспалительные процессы.

Чаще всего его прозрачность снижается из-за помутнения — катаракты. К возникновению последней приводит изменение химического состава хрусталика, а также неправильное развитие хрусталика, в частности, нарушение обратного развития артерии стекловидного тела и (или) сосудистой сумки хрусталика.

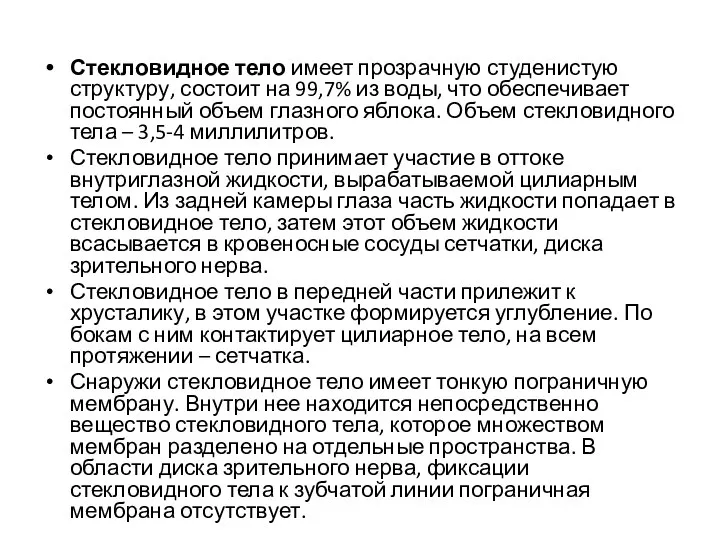

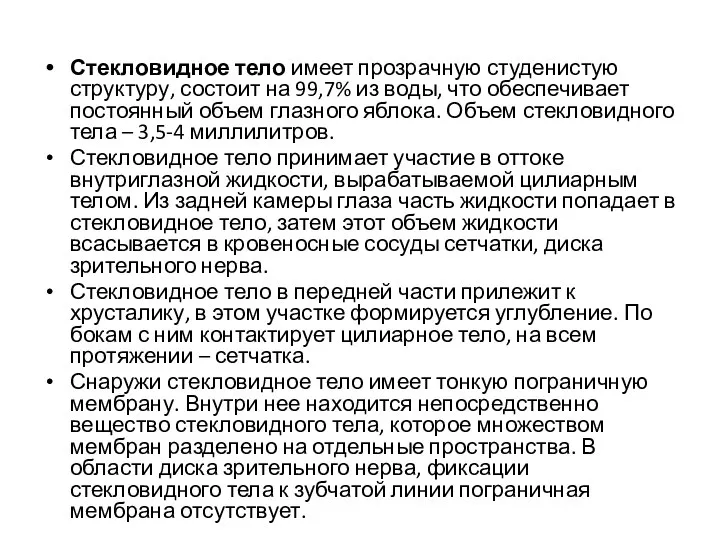

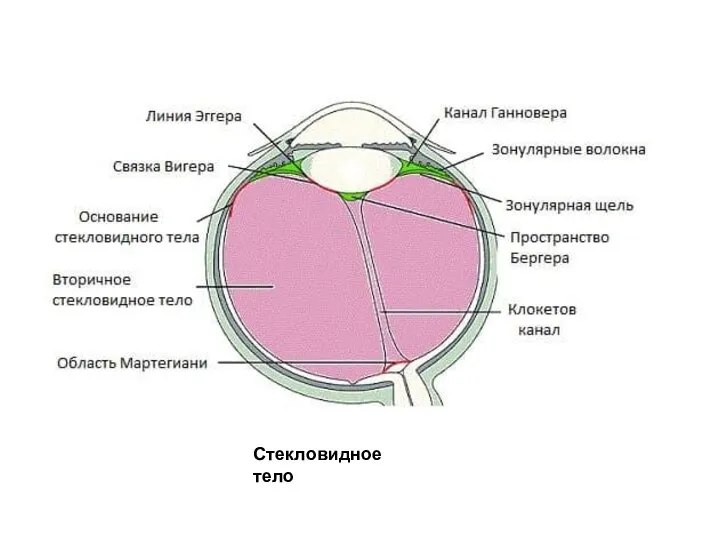

Слайд 62Стекловидное тело имеет прозрачную студенистую структуру, состоит на 99,7% из воды, что

обеспечивает постоянный объем глазного яблока. Объем стекловидного тела – 3,5-4 миллилитров.

Стекловидное тело принимает участие в оттоке внутриглазной жидкости, вырабатываемой цилиарным телом. Из задней камеры глаза часть жидкости попадает в стекловидное тело, затем этот объем жидкости всасывается в кровеносные сосуды сетчатки, диска зрительного нерва.

Стекловидное тело в передней части прилежит к хрусталику, в этом участке формируется углубление. По бокам с ним контактирует цилиарное тело, на всем протяжении – сетчатка.

Снаружи стекловидное тело имеет тонкую пограничную мембрану. Внутри нее находится непосредственно вещество стекловидного тела, которое множеством мембран разделено на отдельные пространства. В области диска зрительного нерва, фиксации стекловидного тела к зубчатой линии пограничная мембрана отсутствует.

Слайд 63Мембрана стекловидного тела имеет две части: переднюю (располагается кпереди от зубчатой линии)

и заднюю (кзади от зубчатой линии).

В передней гиалоидной мембране различают ретролентальную, а также зонулярную части. Граница между ними – связка Вигера, которая от мембраны стекловидного тела проходит к капсуле хрусталика.

Задняя часть гиалоидной мембраны плотно соединена с сетчаткой в области зубчатой линии и края диска зрительного нерва, несколько менее плотно фиксирована к сосудам сетчатки.

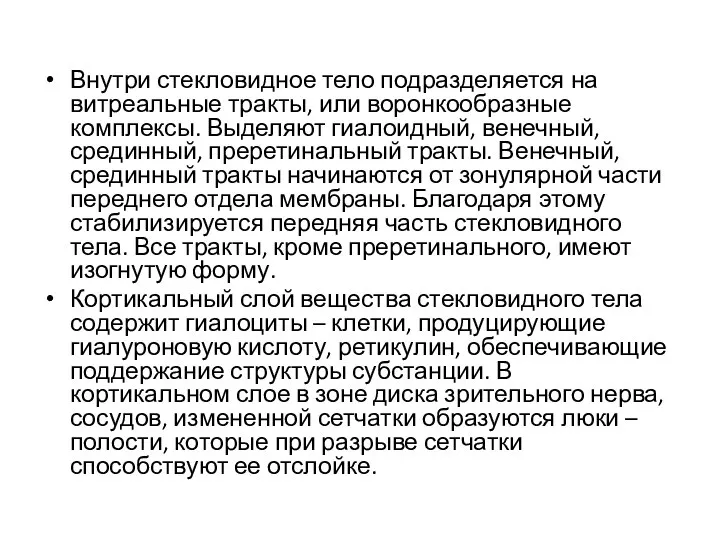

Слайд 65Внутри стекловидное тело подразделяется на витреальные тракты, или воронкообразные комплексы. Выделяют гиалоидный,

венечный, срединный, преретинальный тракты. Венечный, срединный тракты начинаются от зонулярной части переднего отдела мембраны. Благодаря этому стабилизируется передняя часть стекловидного тела. Все тракты, кроме преретинального, имеют изогнутую форму.

Кортикальный слой вещества стекловидного тела содержит гиалоциты – клетки, продуцирующие гиалуроновую кислоту, ретикулин, обеспечивающие поддержание структуры субстанции. В кортикальном слое в зоне диска зрительного нерва, сосудов, измененной сетчатки образуются люки – полости, которые при разрыве сетчатки способствуют ее отслойке.

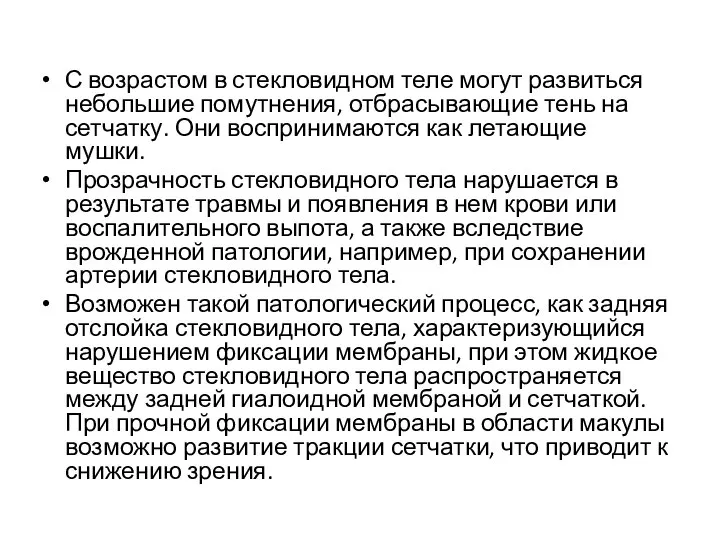

Слайд 66С возрастом в стекловидном теле могут развиться небольшие помутнения, отбрасывающие тень на

сетчатку. Они воспринимаются как летающие мушки.

Прозрачность стекловидного тела нарушается в результате травмы и появления в нем крови или воспалительного выпота, а также вследствие врожденной патологии, например, при сохранении артерии стекловидного тела.

Возможен такой патологический процесс, как задняя отслойка стекловидного тела, характеризующийся нарушением фиксации мембраны, при этом жидкое вещество стекловидного тела распространяется между задней гиалоидной мембраной и сетчаткой. При прочной фиксации мембраны в области макулы возможно развитие тракции сетчатки, что приводит к снижению зрения.

Жизненные формы растений

Жизненные формы растений Ткани

Ткани Лесная аптека

Лесная аптека Биомеханическая характеристика ходьбы и бега

Биомеханическая характеристика ходьбы и бега Презентация на тему Летучая мышь

Презентация на тему Летучая мышь  Презентация на тему Животные и растения в мировом океане

Презентация на тему Животные и растения в мировом океане  Cats by Mark Stafford

Cats by Mark Stafford Геохронологическая история Земли. Часть 1

Геохронологическая история Земли. Часть 1 Птицы

Птицы Внешнее строение моллюсков

Внешнее строение моллюсков Презентация на тему Опора и движение

Презентация на тему Опора и движение  Презентация на тему ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В РАЗРАБОТКУ УЧЕНИЯ О ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Презентация на тему ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В РАЗРАБОТКУ УЧЕНИЯ О ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Динамика численности рыжего соснового пилильщика

Динамика численности рыжего соснового пилильщика Оптические приборы, устройства и правила работы с ними

Оптические приборы, устройства и правила работы с ними Митоз

Митоз Олени Эвенки

Олени Эвенки Моллюски (мягкотелые)

Моллюски (мягкотелые) Биологически активные вещества витамины

Биологически активные вещества витамины Распознавание наиболее распространённых растений

Распознавание наиболее распространённых растений Презентация на тему ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Презентация на тему ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  Растения у моего дома

Растения у моего дома Рост и развитие растений

Рост и развитие растений Происхождение жизни на Земле

Происхождение жизни на Земле Презентация на тему ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ИЗУЧАЕТ НАУКА БИОЛОГИЯ

Презентация на тему ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ИЗУЧАЕТ НАУКА БИОЛОГИЯ  вегетативная н.с

вегетативная н.с Фолдинг (складывание) образование третичной структуры белка

Фолдинг (складывание) образование третичной структуры белка Органические вещества

Органические вещества Як виростити квітку

Як виростити квітку