Слайд 2 2. Эфферентные нейроны передают информацию от ЦНС к рабочим органам.

Мультиполярные.

Тела в

сером веществе ЦНС (или на периферии в вегетативных узлах).

Длинные аксоны в виде соматических или вегетативных нервных волокон (периферических нервов) к рабочим органам (скелетным и гладким мышцам, и железам).

3. Ассоциативные нейроны передают нервный импульс с афферентного на эфферентный нейрон.

В сером веществе ЦНС (97%).

Мультиполярные.

Есть командные, пейсмейкерные, гормонпродуцирую-щие, потребностно-мотивационные, гностические и др.

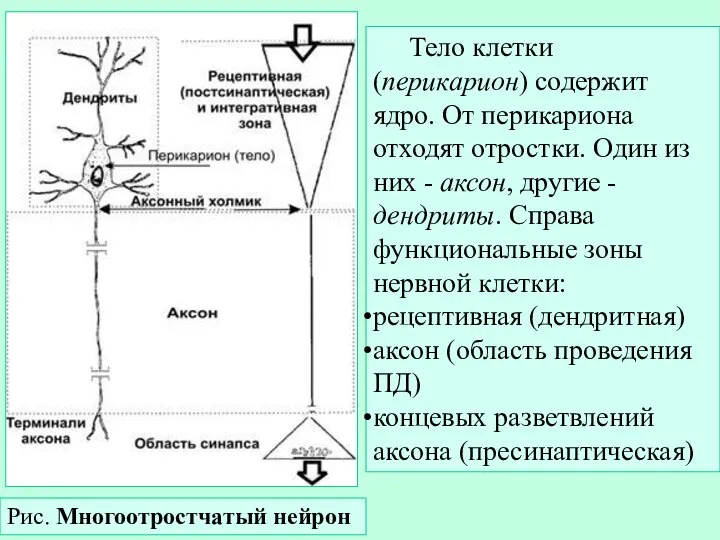

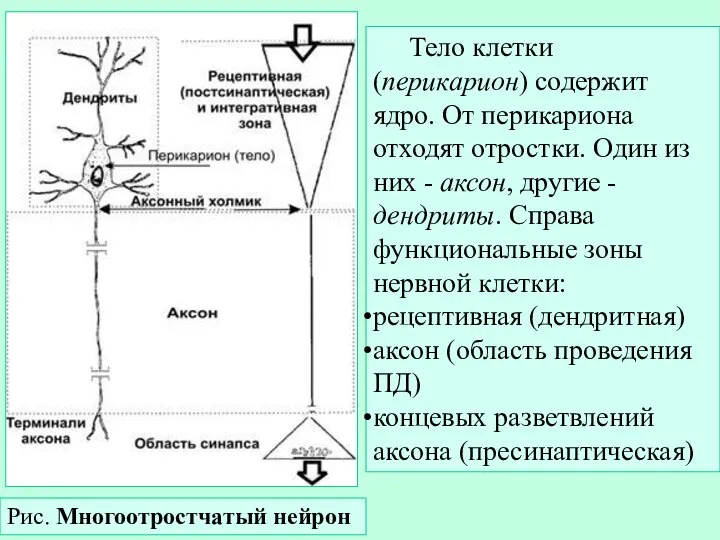

Слайд 3Рис. Многоотростчатый нейрон

Тело клетки (перикарион) содержит ядро. От перикариона отходят отростки. Один

из них - аксон, другие - дендриты. Справа функциональные зоны нервной клетки:

рецептивная (дендритная)

аксон (область проведения ПД)

концевых разветвлений аксона (пресинаптическая)

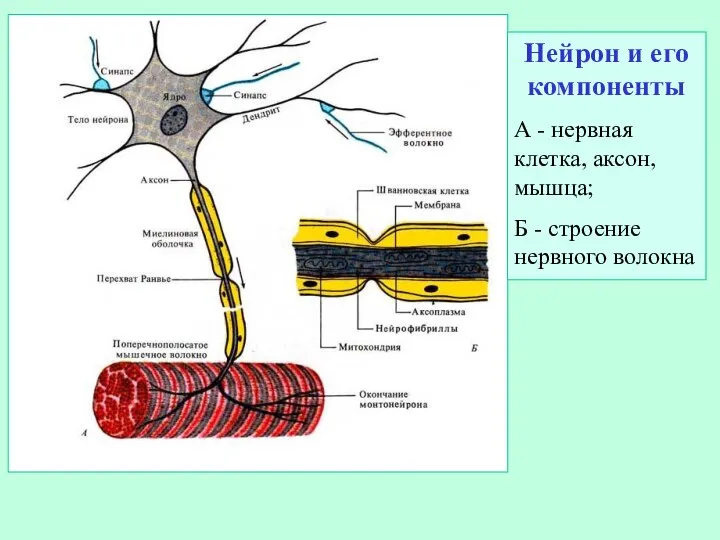

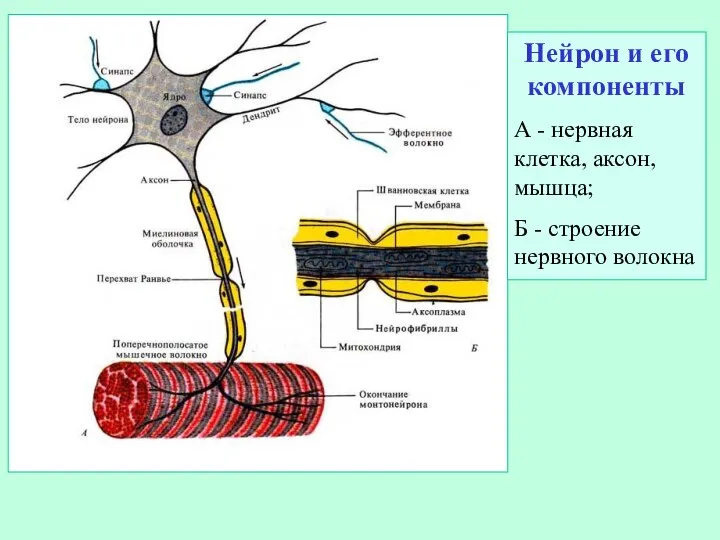

Слайд 4Нейрон и его компоненты

А - нервная клетка, аксон, мышца;

Б -

строение нервного волокна

Слайд 5II. Функции нейрона: прием, кодирование, обработка, хранение и передача информации.

Нейроны

формируют управляющие команды для внутренних органов и для скелетных мышц

Обеспечивают все формы психической деятельности.

Генерация и восприятие ПД.

Дендриты и перикарион - восприятие информации.

Аксоны - передача информации.

Перикарион или тело - принятие решения.

Тело нейрона по отношению к своим отросткам и синапсам выполняет трофическую и ростовую функцию. Перерезка аксона или дендрита ведет к их гибели ниже места перерезки.

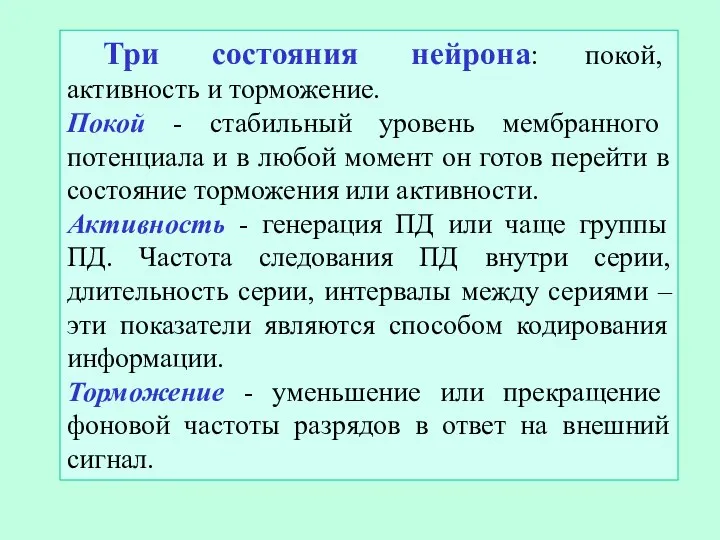

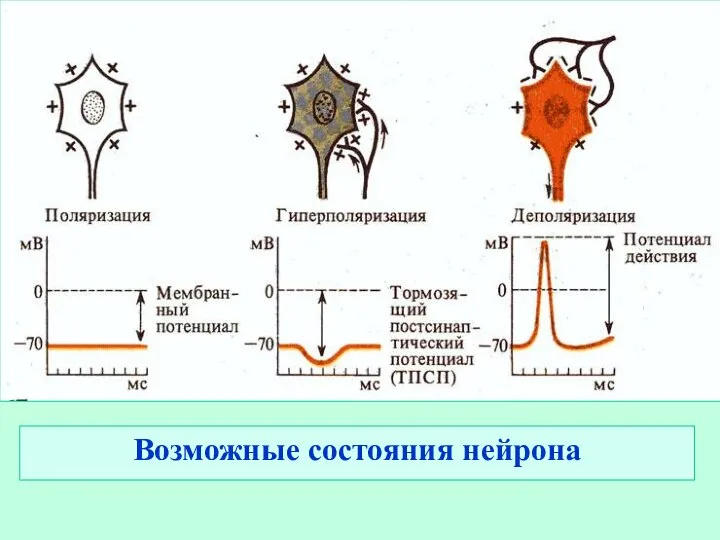

Слайд 6 Три состояния нейрона: покой, активность и торможение.

Покой - стабильный уровень мембранного

потенциала и в любой момент он готов перейти в состояние торможения или активности.

Активность - генерация ПД или чаще группы ПД. Частота следования ПД внутри серии, длительность серии, интервалы между сериями – эти показатели являются способом кодирования информации.

Торможение - уменьшение или прекращение фоновой частоты разрядов в ответ на внешний сигнал.

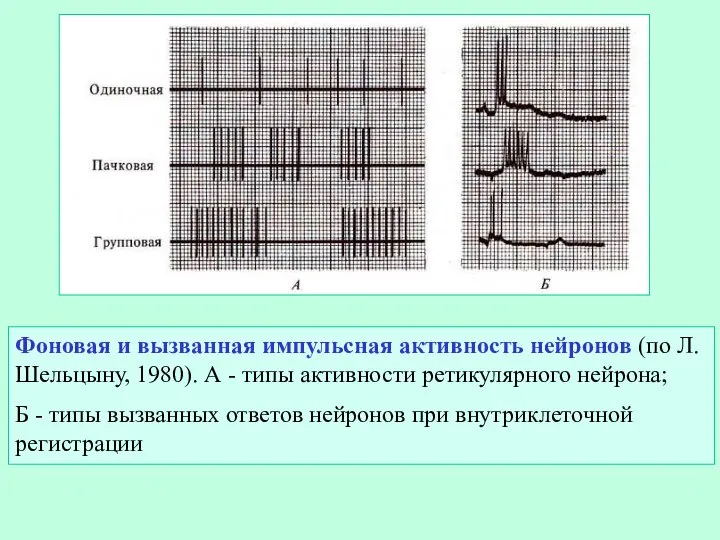

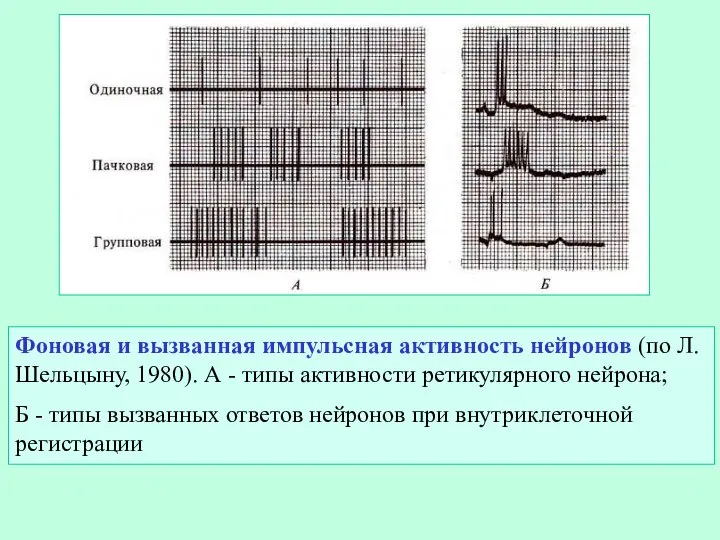

Слайд 8Фоновая и вызванная импульсная активность нейронов (по Л. Шельцыну, 1980). А -

типы активности ретикулярного нейрона;

Б - типы вызванных ответов нейронов при внутриклеточной регистрации

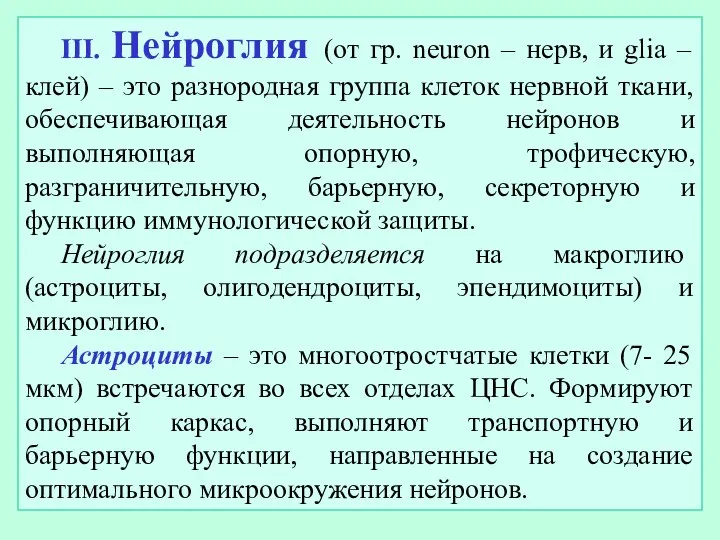

Слайд 9 III. Нейроглия (от гр. neuron – нерв, и glia – клей) –

это разнородная группа клеток нервной ткани, обеспечивающая деятельность нейронов и выполняющая опорную, трофическую, разграничительную, барьерную, секреторную и функцию иммунологической защиты.

Нейроглия подразделяется на макроглию (астроциты, олигодендроциты, эпендимоциты) и микроглию.

Астроциты – это многоотростчатые клетки (7- 25 мкм) встречаются во всех отделах ЦНС. Формируют опорный каркас, выполняют транспортную и барьерную функции, направленные на создание оптимального микроокружения нейронов.

Слайд 10 Олигодендроциты окружают тела нейронов, входят в состав нервных волокон и нервных окончаний

и, благодаря выработке миелина, изолируют эти образования от соседних структур.

Эпендимоциты (от греч. ependyma – оболочка) образуют выстилку полостей желудочков и центрального канала спинного мозга - гематоэнцефалический барьер, через него фильтруются вещества, поступающие из кровеносных капилляров в ликвор.

Микроглия – это совокупность мелких удлиненных звездчатых клеток, располагающихся преимущественно вдоль капилляров в ЦНС и выполняющих функцию иммунной защиты.

Слайд 11IV. Нервные волокна

Главная функция нервных волокон - проведение нервных импульсов.

Механизм распространения нервного

импульса - местные круговые токи ионов К+, Na+, Са2+ через мембрану аксона.

Вспыхнувшая разность потенциалов возбуждает кольцевой участок аксона, которая возбуждает следующий участок, и так все дальше по аксону до синапса.

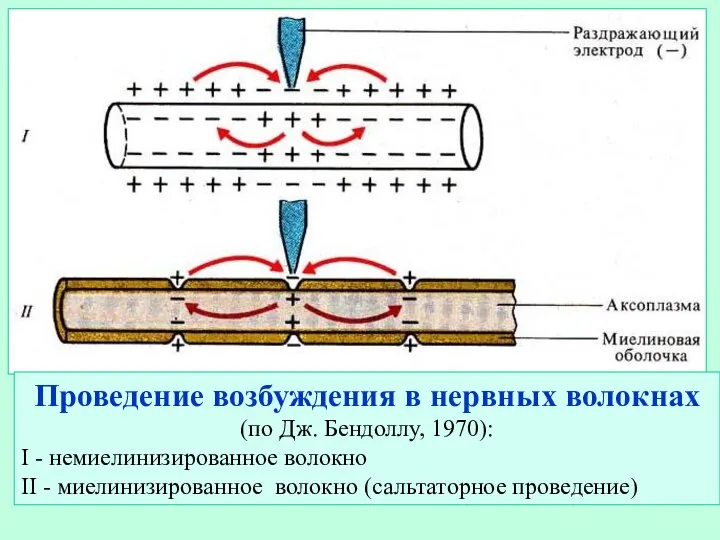

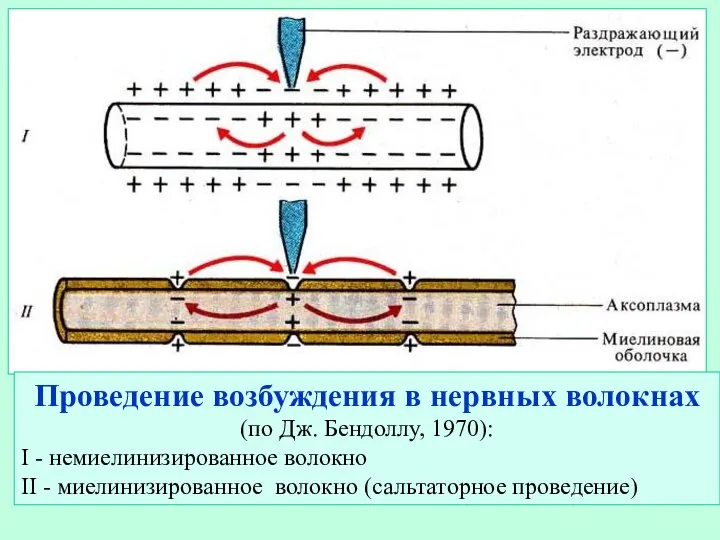

Слайд 12Проведение возбуждения в нервных волокнах

(по Дж. Бендоллу, 1970):

I - немиелинизированное волокно

II

- миелинизированное волокно (сальтаторное проведение)

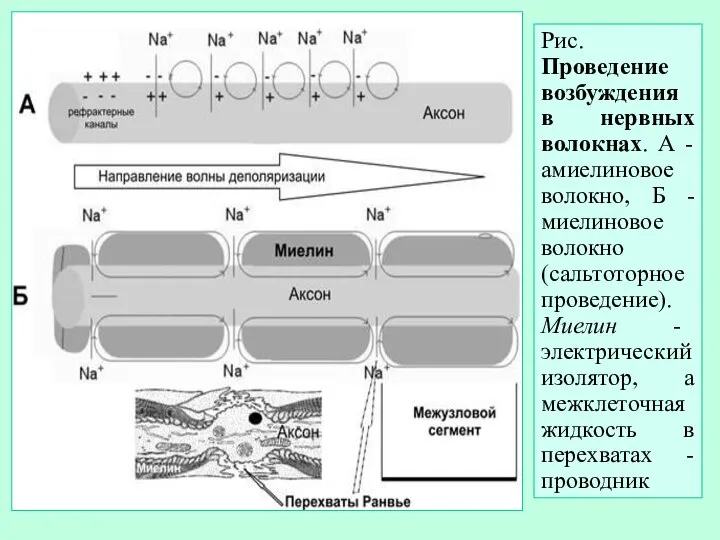

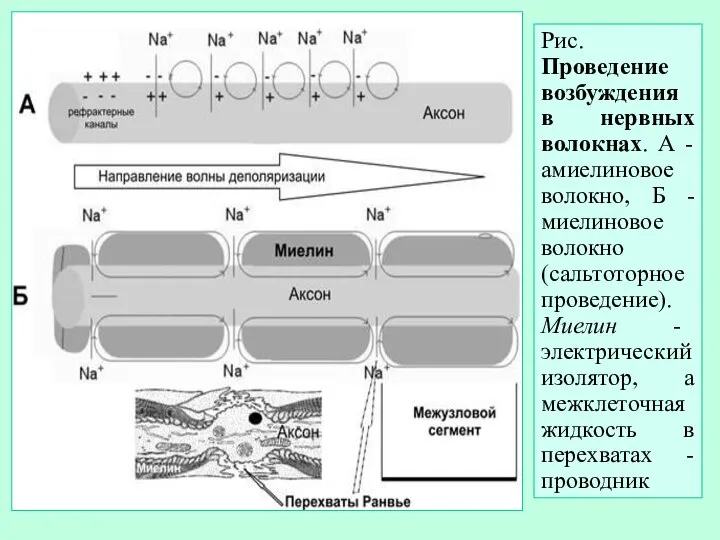

Слайд 13Рис. Проведение возбуждения в нервных волокнах. А - амиелиновое волокно, Б -

миелиновое волокно (сальтоторное проведение). Миелин - электрический изолятор, а межклеточная жидкость в перехватах - проводник

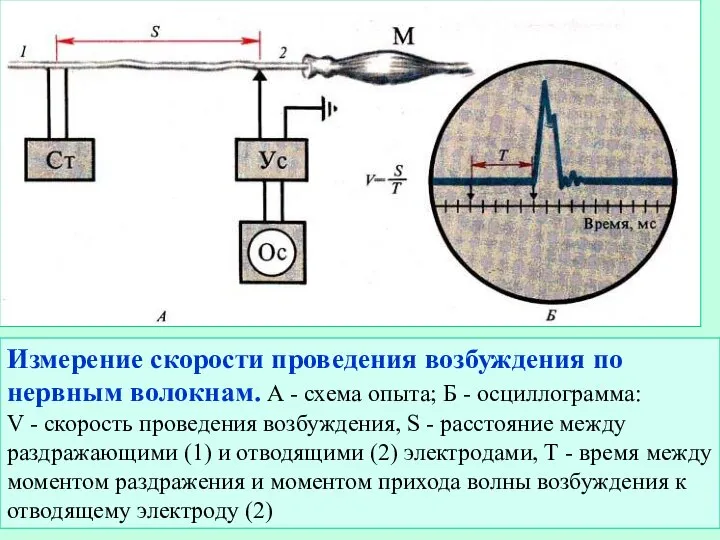

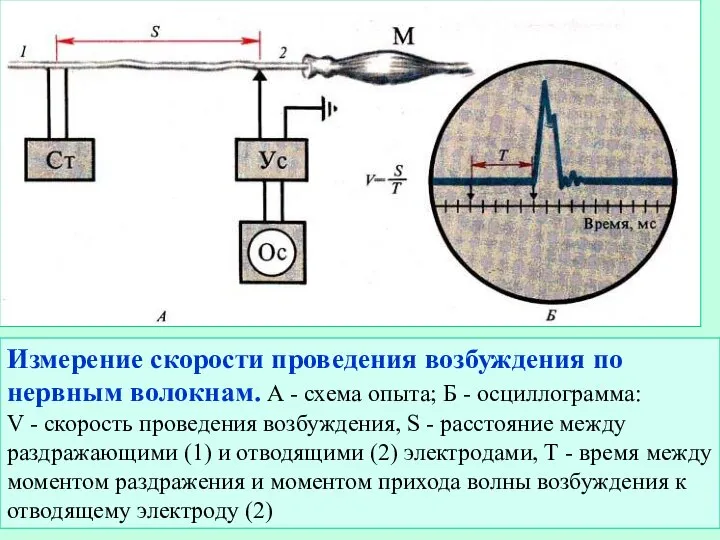

Слайд 14Измерение скорости проведения возбуждения по нервным волокнам. А - схема опыта; Б

- осциллограмма:

V - скорость проведения возбуждения, S - расстояние между раздражающими (1) и отводящими (2) электродами, Т - время между моментом раздражения и моментом прихода волны возбуждения к отводящему электроду (2)

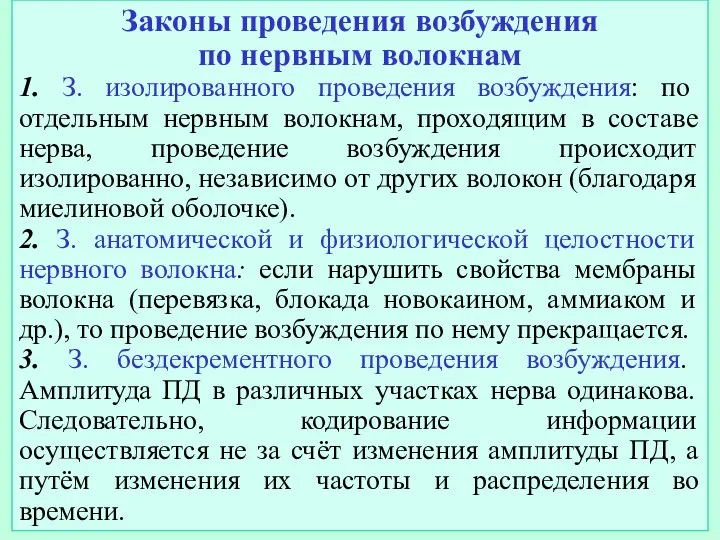

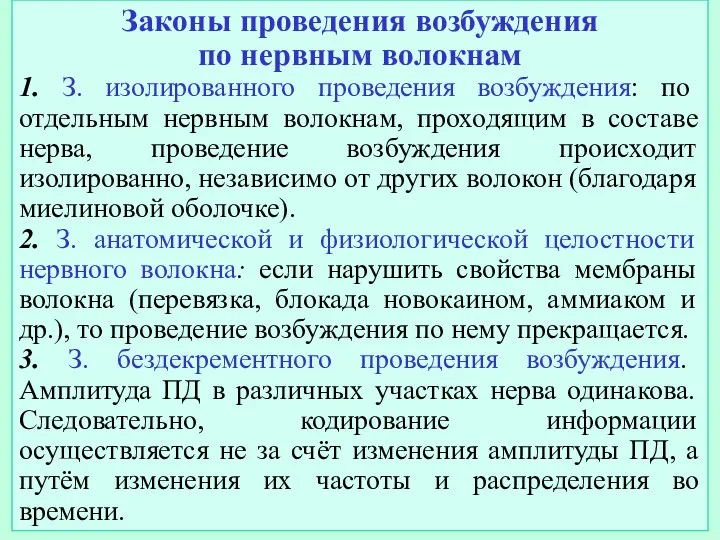

Слайд 15Законы проведения возбуждения

по нервным волокнам

1. З. изолированного проведения возбуждения: по

отдельным нервным волокнам, проходящим в составе нерва, проведение возбуждения происходит изолированно, независимо от других волокон (благодаря миелиновой оболочке).

2. З. анатомической и физиологической целостности нервного волокна: если нарушить свойства мембраны волокна (перевязка, блокада новокаином, аммиаком и др.), то проведение возбуждения по нему прекращается.

3. З. бездекрементного проведения возбуждения. Амплитуда ПД в различных участках нерва одинакова. Следовательно, кодирование информации осуществляется не за счёт изменения амплитуды ПД, а путём изменения их частоты и распределения во времени.

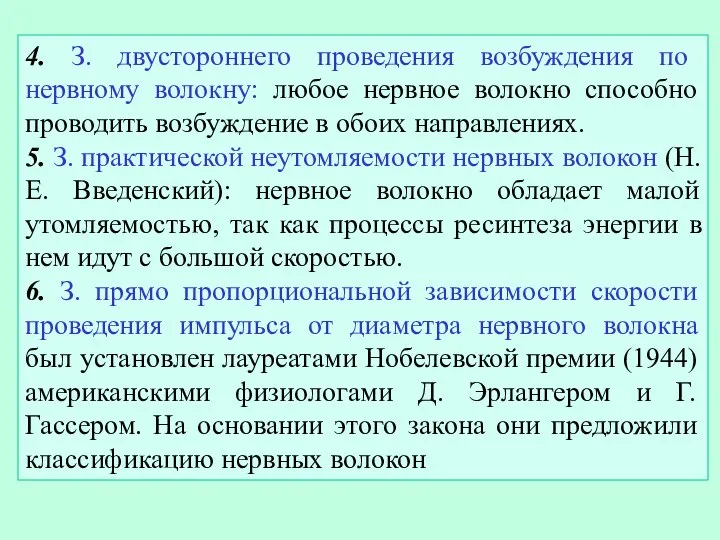

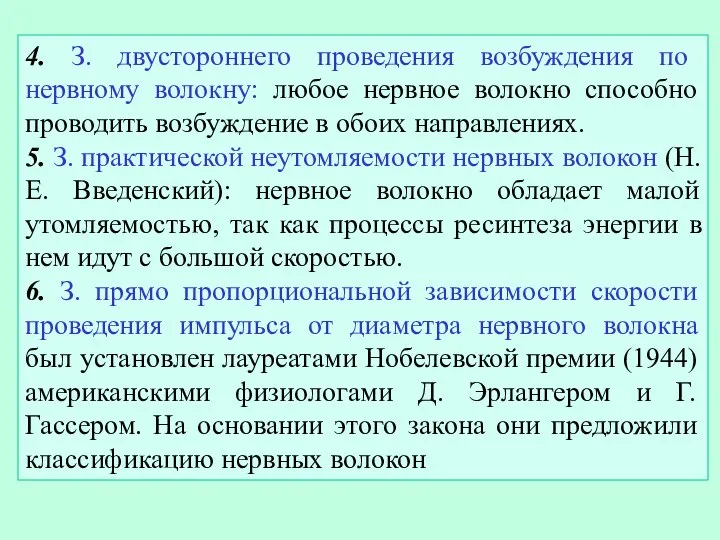

Слайд 164. З. двустороннего проведения возбуждения по нервному волокну: любое нервное волокно способно

проводить возбуждение в обоих направлениях.

5. З. практической неутомляемости нервных волокон (Н.Е. Введенский): нервное волокно обладает малой утомляемостью, так как процессы ресинтеза энергии в нем идут с большой скоростью.

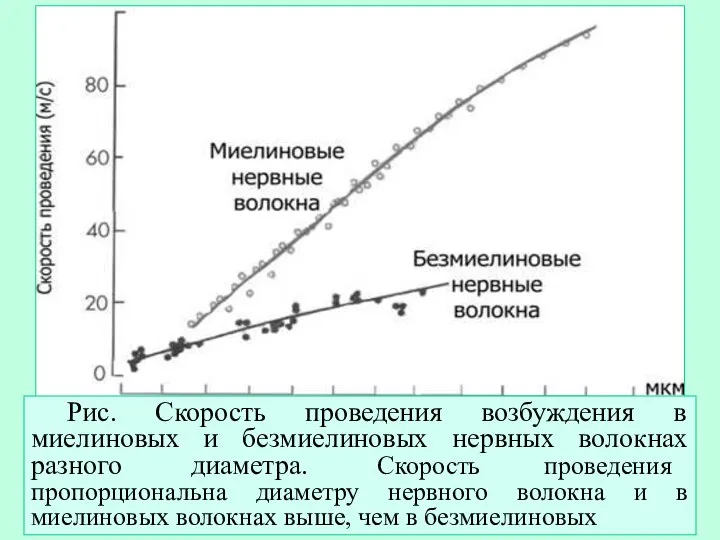

6. З. прямо пропорциональной зависимости скорости проведения импульса от диаметра нервного волокна был установлен лауреатами Нобелевской премии (1944) американскими физиологами Д. Эрлангером и Г. Гассером. На основании этого закона они предложили классификацию нервных волокон

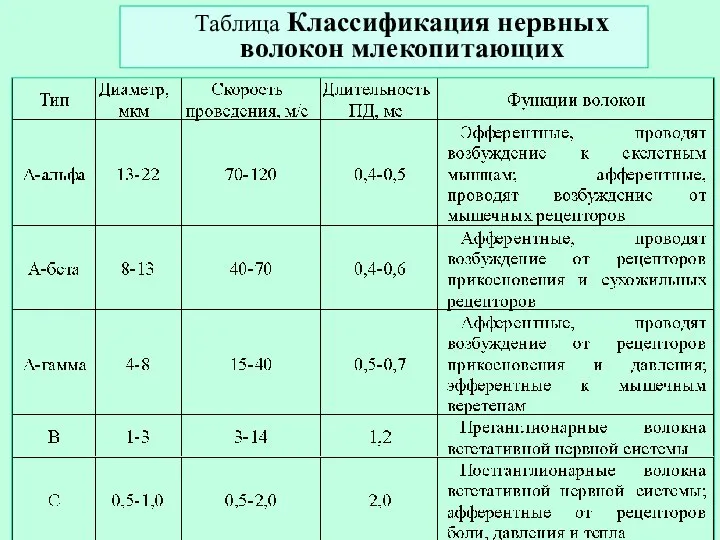

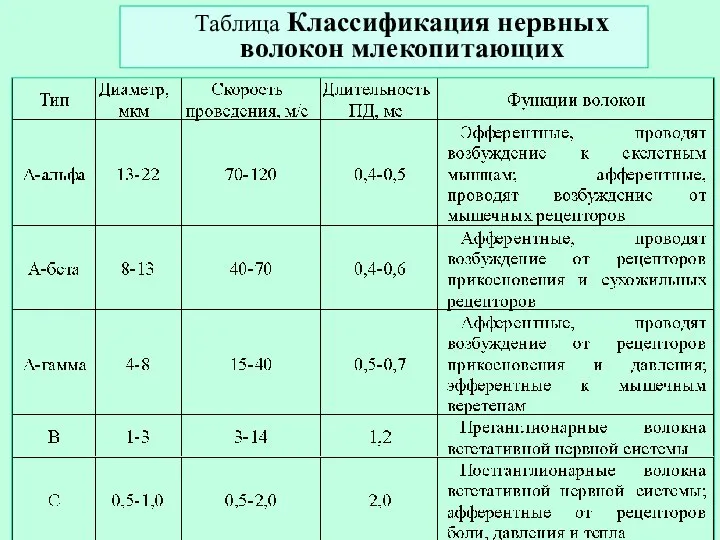

Слайд 17Таблица Классификация нервных волокон млекопитающих

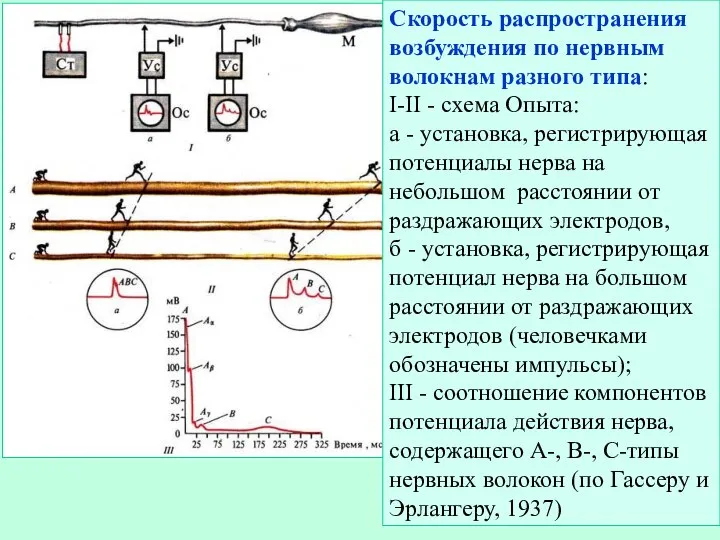

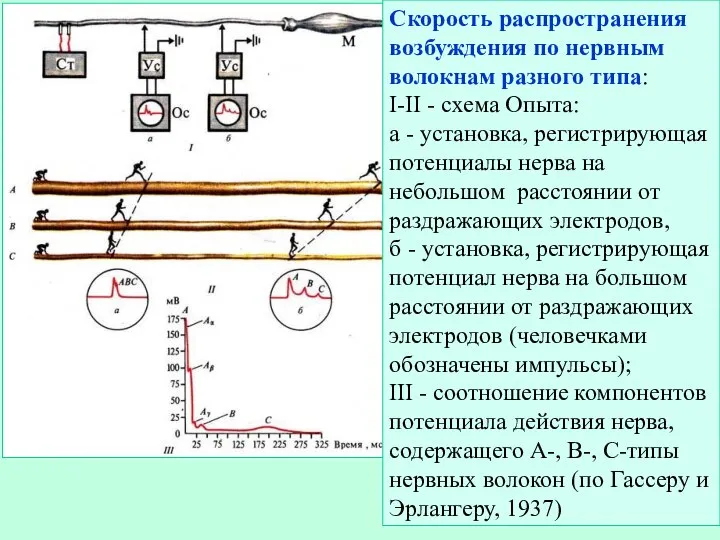

Слайд 18Скорость распространения возбуждения по нервным волокнам разного типа:

I-II - схема Опыта:

а - установка, регистрирующая потенциалы нерва на небольшом расстоянии от раздражающих электродов,

б - установка, регистрирующая потенциал нерва на большом расстоянии от раздражающих электродов (человечками обозначены импульсы);

III - соотношение компонентов потенциала действия нерва, содержащего А-, В-, С-типы нервных волокон (по Гассеру и Эрлангеру, 1937)

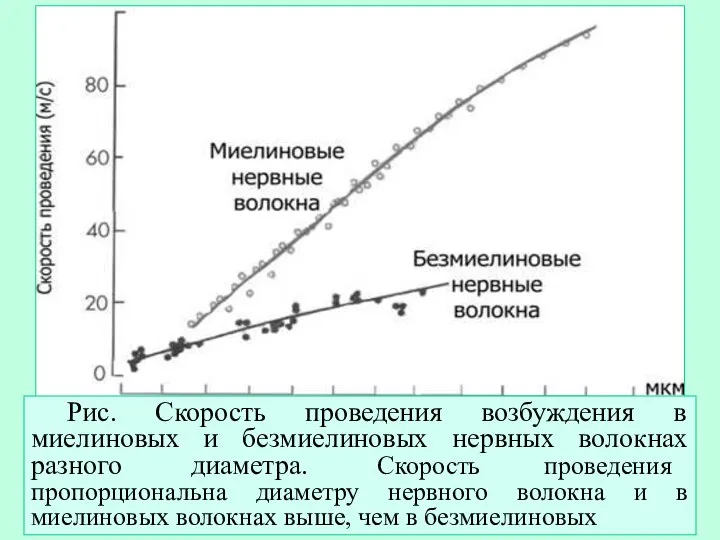

Слайд 19 Рис. Скорость проведения возбуждения в миелиновых и безмиелиновых нервных волокнах разного диаметра.

Скорость проведения пропорциональна диаметру нервного волокна и в миелиновых волокнах выше, чем в безмиелиновых

Слайд 20V. Синапсы

Синапс – это морфофункциональное образование нервной системы, которое обеспечивает передачу

сигнала с нейрона на другой нейрона или с нейрона на эффекторную клетку (мышечное волокно, секреторную клетку).

Классификация синапсов

1. По локализации – центральные и периферические. Центральные синапсы, в свою очередь, делятся на аксо-аксональные, аксо-дендритические, дендро-соматические и т.п. Большинство межнейронных синапсов относится к аксодендритическим (в коре больших полушарий - до 98%).

Слайд 212. По развитию в онтогенезе – стабильные (синапсы дуг безусловного рефлекса) и

динамичные, появляющиеся в процессе индивидуального развития.

3. По конечному эффекту – тормозные и возбуждающие.

4. По механизму передачи сигнала – электрические, химические, смешанные.

5. Химические синапсы классифицируются по природе медиатора: холинергические, медиатор ацетилхолин; адренергические – норадреналин; дофаминергические – дофамин; серотонинергические – серотонин; ГАМК-ергические – гамма-аминомасляная кислота; глицинергические – глицин; глютаматергические – глютамат и др.

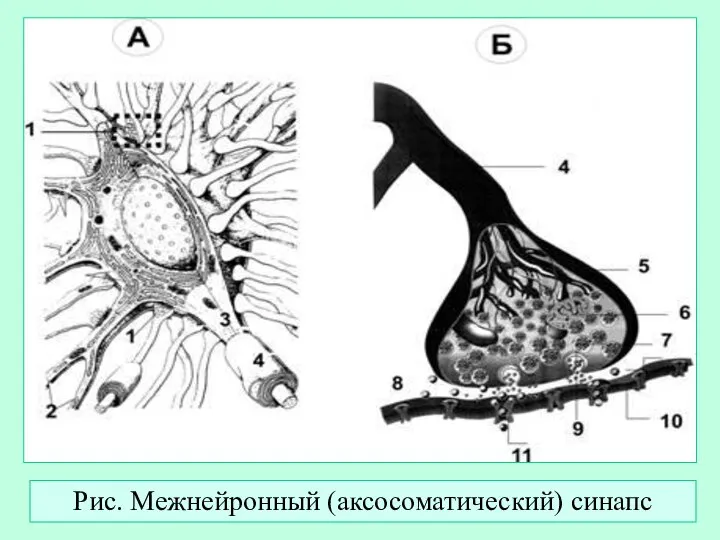

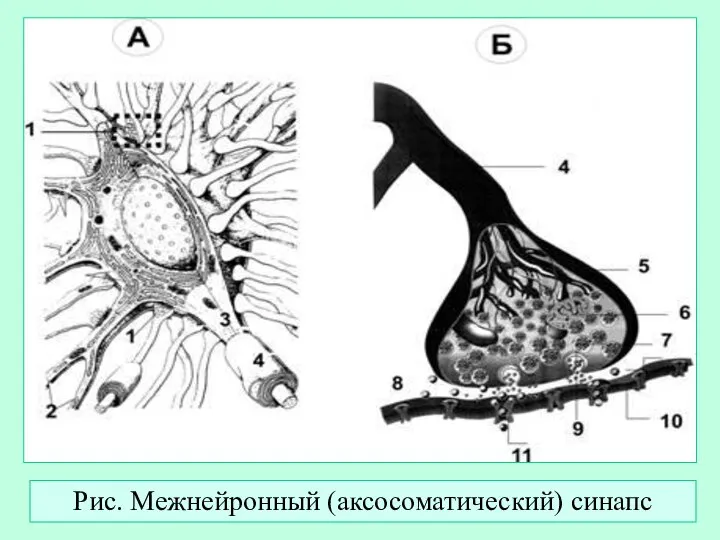

Слайд 22Рис. Межнейронный (аксосоматический) синапс

Слайд 23Механизм синаптической передачи

1. Под влиянием потенциала действия происходит деполяризация пресинаптической мембраны,

2. Повышается проницаемость кальциевых каналов пресинаптической мембраны и ионы Са2+ входят в пресинапс.

3. Путем экзоцитоза 100-200 квантов медиатора выходят из пресинапса.

4. В синаптической щели медиатор взаимодействует со специфическими рецепторами постсинаптической мембраны.

5. В постсинапсе повышается проницаемость для Na+ или К+

Слайд 24 6. Деполяризация постсинаптической мембраны – возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП).

7.

Если его величина достигает критического уровня деполяризации, то во внесинаптических областях генерируется ПД. В тормозных синапсах - гиперполяризация за счет, например, увеличения проницаемости для К+ или Cl- - тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП).

8. Разрушение медиатора специфическим ферментом. Ацетилхолин - ацетилхолинэстеразой, норадреналин – моноаминоксидазой (МАО) и катехол-О-метилтрансферазой (КОМТ).

Слайд 25Рис. Этапы синаптической передачи

Слайд 26Свойства химических синапсов

1. Односторонняя проводимость – морфологическая и функциональная асимметрия синапса.

2. Синаптическая задержка: время (0,2-0,5 мс) для выделения в область пресинапса медиатора и изменения постсинаптического потенциала.

3. Благодаря синаптическому процессу нервная клетка может оказывать возбуждающее или тормозное воздействие.

4. Отрицательная обратная связь – выделяемый в синаптическую щель медиатор может регулировать выделение следующей порции медиатора путем воздействия на специфические рецепторы пресинаптической мембраны.

Слайд 275. Облегчение или потенциация - возрастание ответа постсинаптической мембраны при учащении подачи

импульсов по аксону (накопление кальция внутри пресинапса).

6. Катодическая депрессия - уменьшение ответа из-за стойкой деполяризации постсинапса, если частота следования сигнала через синапс очень большая (медиатор не успевает разрушаться или удалиться из синаптической щели).

Ткани

Ткани Үлкен ми сыңарлары, алдыңғы ми

Үлкен ми сыңарлары, алдыңғы ми Наши органы чувств

Наши органы чувств Дикорастущие и культурные растения

Дикорастущие и культурные растения Цвети Тамбовская земля

Цвети Тамбовская земля Презентация на тему Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

Презентация на тему Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний  Методы внутривидового типирования микроорганизмов

Методы внутривидового типирования микроорганизмов Методы исследования в биологии

Методы исследования в биологии Гипотезы о происхождения жизни

Гипотезы о происхождения жизни Тепловые барьеры в процессе прогрессивной эволюции животных и человека

Тепловые барьеры в процессе прогрессивной эволюции животных и человека Терек табигать торлелеге. Патшалыклар

Терек табигать торлелеге. Патшалыклар Протей. Бактериологический метод

Протей. Бактериологический метод Анатомия мужской репродуктивной системы

Анатомия мужской репродуктивной системы Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные. Класс: 7

Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные. Класс: 7 Кислоты. Насекомые. Травы

Кислоты. Насекомые. Травы Многообразие рыб

Многообразие рыб Зеленое ожерелье Байкала. Биосферные парки

Зеленое ожерелье Байкала. Биосферные парки Обзор авторов, критикующих эволюционизм и подтверждающих теорию инволюции

Обзор авторов, критикующих эволюционизм и подтверждающих теорию инволюции Моё растение. Ель

Моё растение. Ель Анализаторы мозга и его отделы

Анализаторы мозга и его отделы Уровни организации жизни на Земле

Уровни организации жизни на Земле Знакомство с комнатными растениями

Знакомство с комнатными растениями Строение спинного мозга

Строение спинного мозга Грибы. Растения

Грибы. Растения Актуализация знаний. Лишайники

Актуализация знаний. Лишайники Биосфера Земли. Состав биосферы

Биосфера Земли. Состав биосферы Растения Нерюнгринского района

Растения Нерюнгринского района Покормите птиц!

Покормите птиц!