Слайд 2Гуминовые кислоты:

Гуминовые (ГК) кислоты характеризуются следующими фракциями:

Фракция 1 – растворимая в непосредственной вытяжке

0,1N раствора NaOH. Это гуминовые кислоты свободные и связанные с подвижными полуторными оксидами.

Фракция 2 – растворимая в 0,1N растворе NaOH только после декальци-рования. Это ГК, преимущественно связанные с кальцием.

Фракция 3 – растворимая в 0,02N растворе NaOH при нагревании. Это ГК, связанные с устойчивыми полуторными оксидами и глинистыми мине-ралами.

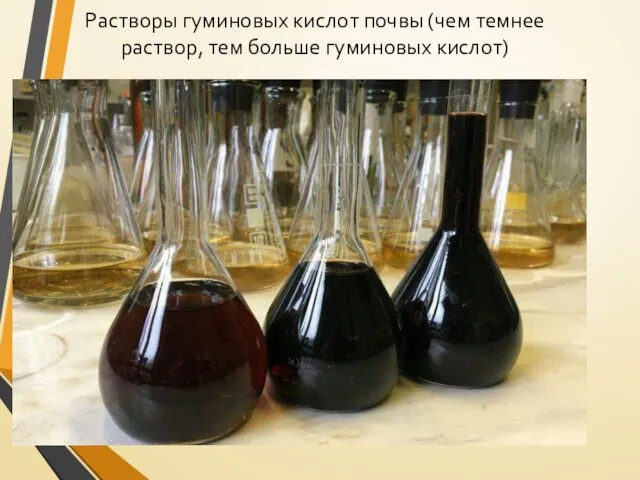

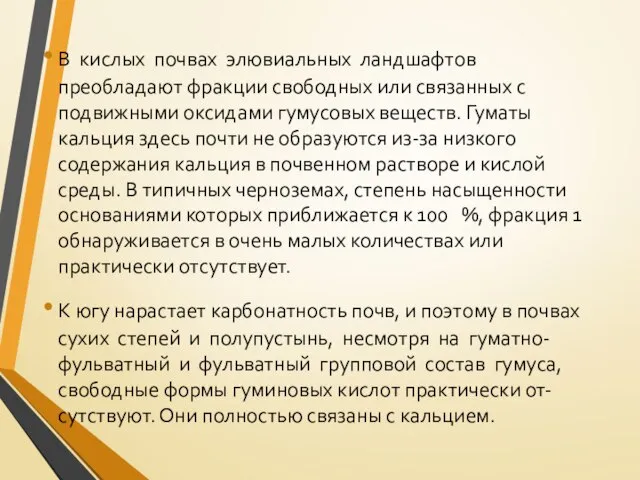

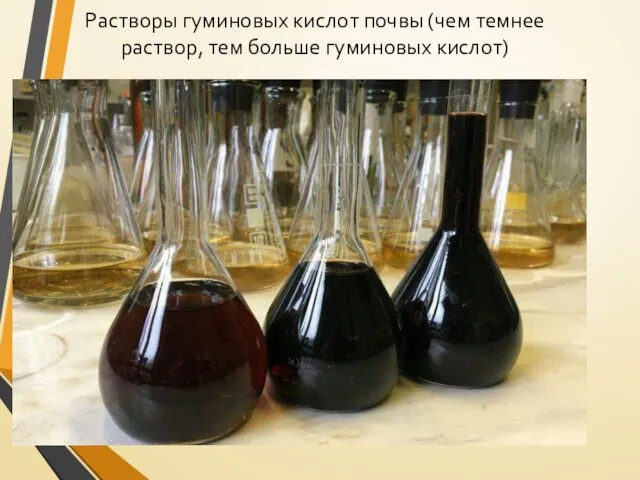

Слайд 3Гуминовые кислоты имеют черный цвет. При выделении из почвы, раствор гуминовых кислот

также имеет черный или коричневый цвета.

Слайд 4Растворы гуминовых кислот почвы (чем темнее раствор, тем больше гуминовых кислот)

Слайд 5Фульвокислоты

Фульвокислоты (ФК) имеют следующие фракции:

Фракция 1 а – растворимая в 0,1N растворе H2SO4. Это

ФК, свободные и связанные с подвижными оксидами.

Фракция 1 – растворимая непосредственно в 0,1N растворе NaOH. Это ФК, связанные в почве с фракцией 1 ГК.

Фракция 2 – растворимая в 0,1N растворе NaOH после декальцирования. Она связана с фракцией 2 ГК.

Фракция 3 – растворимая в 0,02 N растворе NaOH при нагревании. Эти ФК связаны с фракцией 3 ГК.

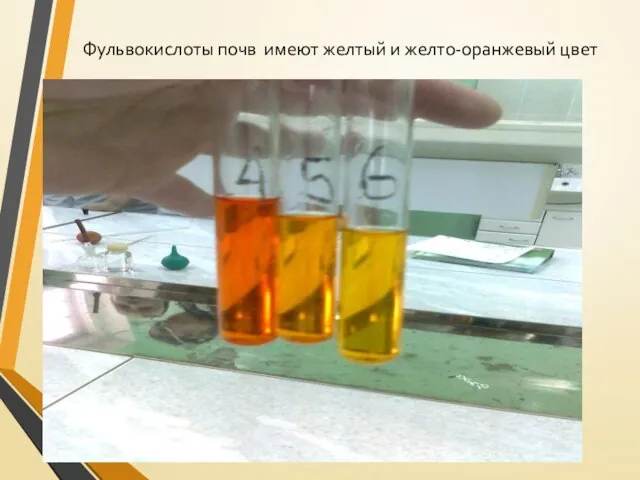

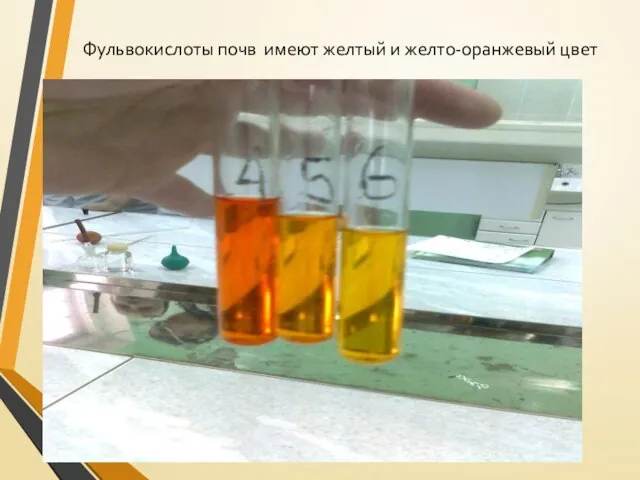

Слайд 6Фульвокислоты почв имеют желтый и желто-оранжевый цвет

Слайд 7Гуминовые кислоты (черные) и фульвокислоты (желто-оранжевые)

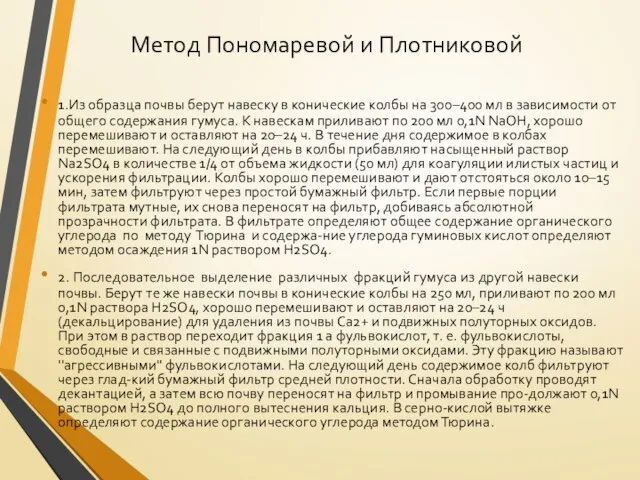

Слайд 8Метод Пономаревой и Плотниковой

1.Из образца почвы берут навеску в конические колбы на 300–400 мл

в зависимости от общего содержания гумуса. К навескам приливают по 200 мл 0,1N NaOH, хорошо перемешивают и оставляют на 20–24 ч. В течение дня содержимое в колбах перемешивают. На следующий день в колбы прибавляют насыщенный раствор Na2SO4 в количестве 1/4 от объема жидкости (50 мл) для коагуляции илистых частиц и ускорения фильтрации. Колбы хорошо перемешивают и дают отстояться около 10–15 мин, затем фильтруют через простой бумажный фильтр. Если первые порции фильтрата мутные, их снова переносят на фильтр, добиваясь абсолютной прозрачности фильтрата. В фильтрате определяют общее содержание органического углерода по методу Тюрина и содержа-ние углерода гуминовых кислот определяют методом осаждения 1N раствором H2SO4.

2. Последовательное выделение различных фракций гумуса из другой навески почвы. Берут те же навески почвы в конические колбы на 250 мл, приливают по 200 мл 0,1N раствора H2SO4, хорошо перемешивают и оставляют на 20–24 ч (декальцирование) для удаления из почвы Ca2+ и подвижных полуторных оксидов. При этом в раствор переходит фракция 1 а фульвокислот, т. е. фульвокислоты, свободные и связанные с подвижными полуторными оксидами. Эту фракцию называют ''агрессивными'' фульвокислотами. На следующий день содержимое колб фильтруют через глад-кий бумажный фильтр средней плотности. Сначала обработку проводят декантацией, а затем всю почву переносят на фильтр и промывание про-должают 0,1N раствором H2SO4 до полного вытеснения кальция. В серно-кислой вытяжке определяют содержание органического углерода методом Тюрина.

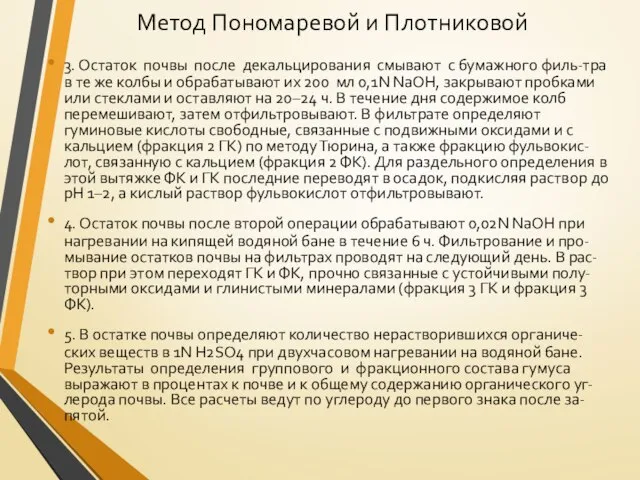

Слайд 9Метод Пономаревой и Плотниковой

3. Остаток почвы после декальцирования смывают с бумажного филь-тра в те

же колбы и обрабатывают их 200 мл 0,1N NaOH, закрывают пробками или стеклами и оставляют на 20–24 ч. В течение дня содержимое колб перемешивают, затем отфильтровывают. В фильтрате определяют гуминовые кислоты свободные, связанные с подвижными оксидами и с кальцием (фракция 2 ГК) по методу Тюрина, а также фракцию фульвокис-лот, связанную с кальцием (фракция 2 ФК). Для раздельного определения в этой вытяжке ФК и ГК последние переводят в осадок, подкисляя раствор до pH 1–2, а кислый раствор фульвокислот отфильтровывают.

4. Остаток почвы после второй операции обрабатывают 0,02N NaOH при нагревании на кипящей водяной бане в течение 6 ч. Фильтрование и про-мывание остатков почвы на фильтрах проводят на следующий день. В рас-твор при этом переходят ГК и ФК, прочно связанные с устойчивыми полу-торными оксидами и глинистыми минералами (фракция 3 ГК и фракция 3 ФК).

5. В остатке почвы определяют количество нерастворившихся органиче-ских веществ в 1N H2SO4 при двухчасовом нагревании на водяной бане. Результаты определения группового и фракционного состава гумуса выражают в процентах к почве и к общему содержанию органического уг-лерода почвы. Все расчеты ведут по углероду до первого знака после за-пятой.

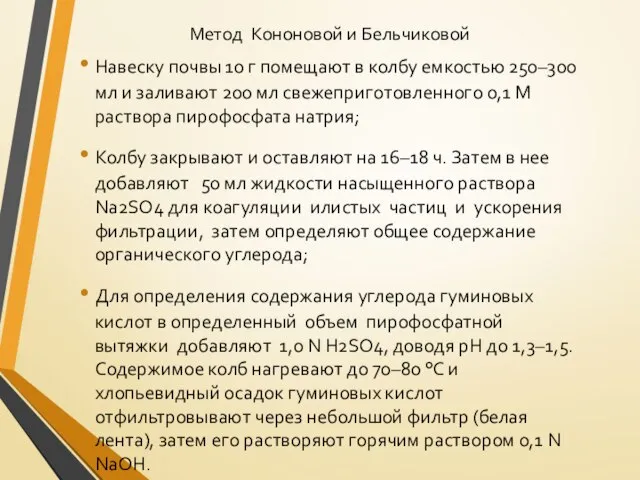

Слайд 10 Метод Кононовой и Бельчиковой

Навеску почвы 10 г помещают в колбу емкостью

250–300 мл и заливают 200 мл свежеприготовленного 0,1 М раствора пирофосфата натрия;

Колбу закрывают и оставляют на 16–18 ч. Затем в нее добавляют 50 мл жидкости насыщенного раствора Na2SO4 для коагуляции илистых частиц и ускорения фильтрации, затем определяют общее содержание органического углерода;

Для определения содержания углерода гуминовых кислот в определенный объем пирофосфатной вытяжки добавляют 1,0 N H2SO4, доводя рН до 1,3–1,5. Содержимое колб нагревают до 70–80 °C и хлопьевидный осадок гуминовых кислот отфильтровывают через небольшой фильтр (белая лента), затем его растворяют горячим раствором 0,1 N NaOH.

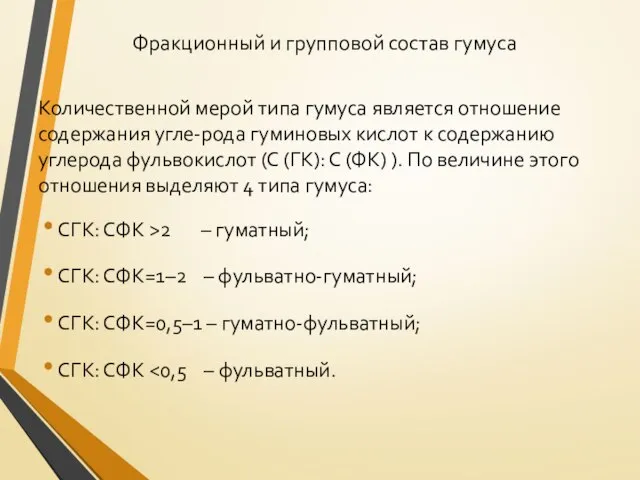

Слайд 11Фракционный и групповой состав гумуса

Количественной мерой типа гумуса является отношение содержания угле-рода

гуминовых кислот к содержанию углерода фульвокислот (С (ГК): С (ФК) ). По величине этого отношения выделяют 4 типа гумуса:

СГК: СФК >2 – гуматный;

СГК: СФК=1–2 – фульватно-гуматный;

СГК: СФК=0,5–1 – гуматно-фульватный;

СГК: СФК <0,5 – фульватный.

Слайд 12Фракционный и групповой состав гумуса

Групповой и фракционный состав гумуса закономерно и

последовательно меняется в зонально-генетическом ряду почв. В подзолистых и дерново-подзолистых почвах гуминовых кислот образуется и накапливается мало. Отношение в них С (ГК): С (ФК) ниже 1, часто опускается до 0,3–0,6. В се-рых лесных почвах и черноземах абсолютное содержание ГК быстро нарастает, отношение С (ГК): С (ФК) может достигать 2–2,5. Далее к югу снова начинает увеличиваться содержание фульвокислот.

Слайд 13В кислых почвах элювиальных ландшафтов преобладают фракции свободных или связанных с подвижными

оксидами гумусовых веществ. Гуматы кальция здесь почти не образуются из-за низкого содержания кальция в почвенном растворе и кислой среды. В типичных черноземах, степень насыщенности основаниями которых приближается к 100 %, фракция 1 обнаруживается в очень малых количествах или практически отсутствует.

К югу нарастает карбонатность почв, и поэтому в почвах сухих степей и полупустынь, несмотря на гуматно-фульватный и фульватный групповой состав гумуса, свободные формы гуминовых кислот практически от-сутствуют. Они полностью связаны с кальцием.

Эндокринная регуляция функций организма человека

Эндокринная регуляция функций организма человека Водоросли. Среда обитания

Водоросли. Среда обитания Собака – друг человека. 1 класс

Собака – друг человека. 1 класс Подцарство Одноклеточные

Подцарство Одноклеточные Органы чувств

Органы чувств Бактерии

Бактерии Bottleneck Effect In Human Population

Bottleneck Effect In Human Population будова клітіини (1)

будова клітіини (1) Различие в содержании вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Кислород. Окисление сложных органических веществ

Различие в содержании вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Кислород. Окисление сложных органических веществ Презентация на тему Живі організми як особливе середовище існування

Презентация на тему Живі організми як особливе середовище існування  Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. Регуляция митотического цикла. Понятие об апоптозе

Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. Регуляция митотического цикла. Понятие об апоптозе Рыбы. Общая характеристика

Рыбы. Общая характеристика 0b77-00096dce-87c54f21 (1)

0b77-00096dce-87c54f21 (1) Сибирская язва

Сибирская язва Ткани

Ткани Взаимоотношения в природных сообществах

Взаимоотношения в природных сообществах Окрашивание препаратов для микроскопии

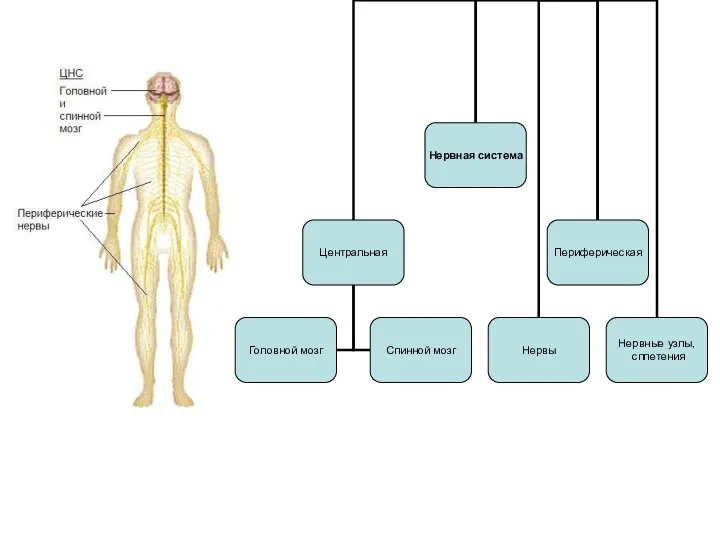

Окрашивание препаратов для микроскопии Нервная система. Микроструктура

Нервная система. Микроструктура Биология. Наука о жизни

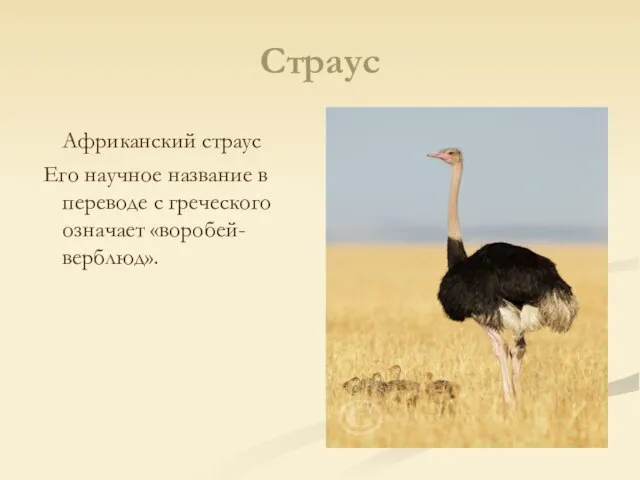

Биология. Наука о жизни Африканский страус

Африканский страус Оплодотворение. Двойное оплодотворение

Оплодотворение. Двойное оплодотворение Ягодная викторина

Ягодная викторина Лягушки

Лягушки Лучевая болезнь. Патофизиология воздействия ионизирующего излучения

Лучевая болезнь. Патофизиология воздействия ионизирующего излучения Презентация на тему Отряд Таракановые

Презентация на тему Отряд Таракановые  Классификация цветковых растений Цель: познакомиться с классификацией растений Научиться давать классификацию растения

Классификация цветковых растений Цель: познакомиться с классификацией растений Научиться давать классификацию растения Состав плазмы крови

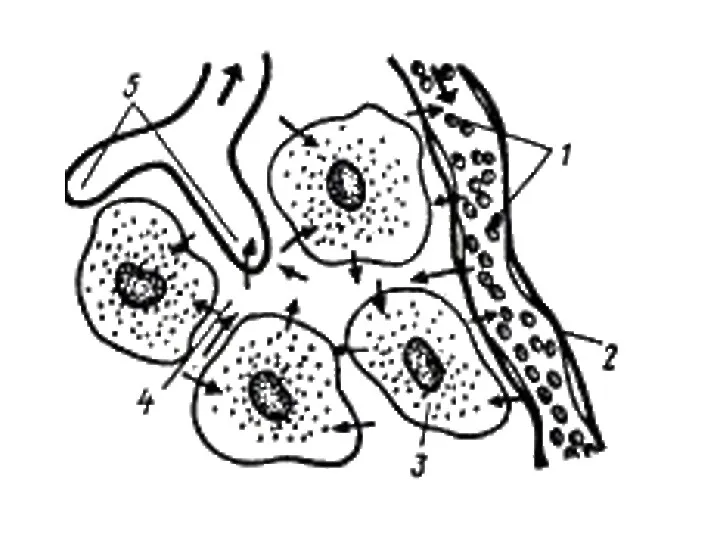

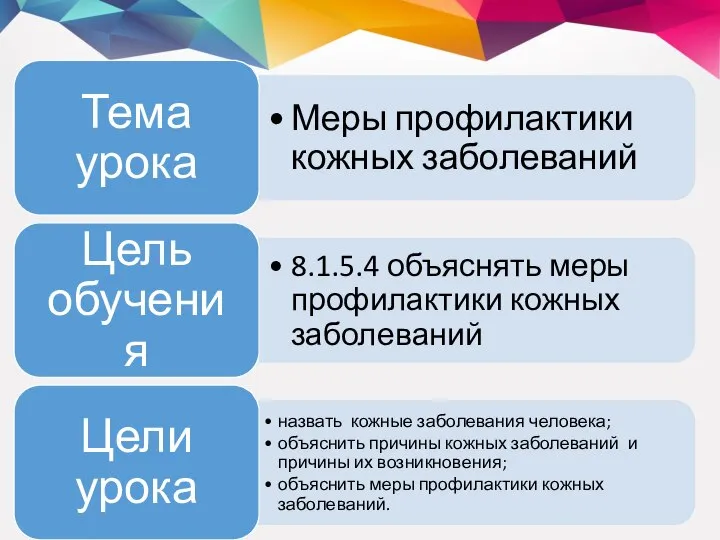

Состав плазмы крови Меры профилактики кожных заболеваний

Меры профилактики кожных заболеваний