Содержание

- 2. Почва как среда Почва — удивительный биогенный материал, создаваемый неживой природой и микроорганизмами в союзе на

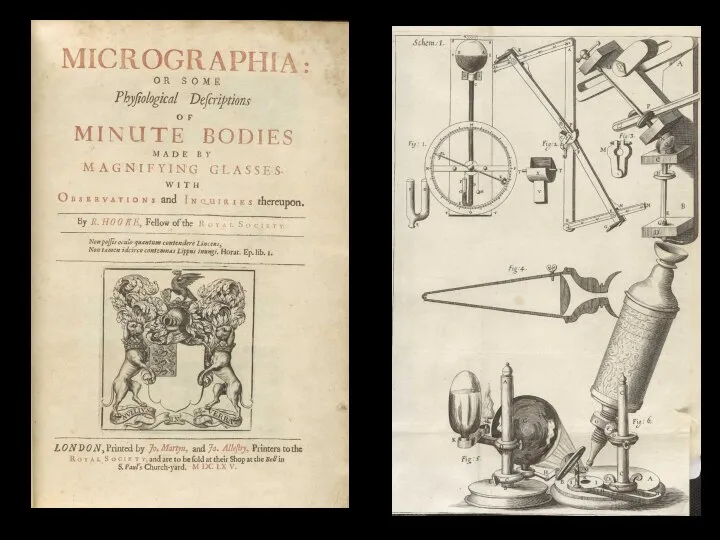

- 3. Как все начиналось Свои наблюдения за микроорганизмами я начал ещё в далёком 2014 году, хотя впервые

- 4. Подготовка к работе Как было сказано выше, в феврале 2019 года я решил возобновить наблюдение именно

- 5. Встреча с первыми обитателями В плоскости верхнего слоя не было почти ничего, кроме пузырьков газов и

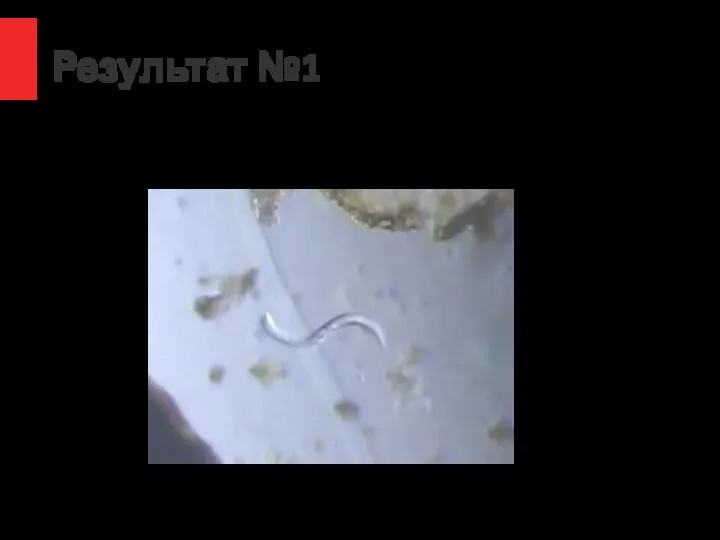

- 6. Результат №1 Я проводил исследование червей с 09.02. по 11.02. Результат: в воде почвенные нематоды ведут

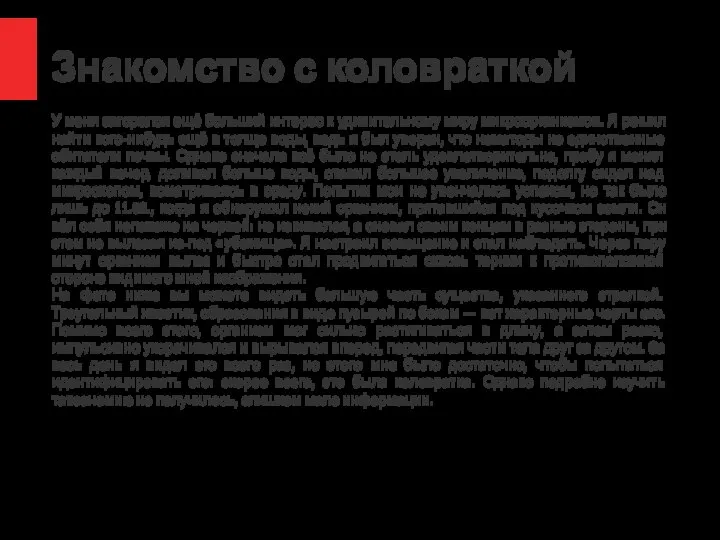

- 7. Знакомство с коловраткой У меня загорелся ещё больший интерес к удивительному миру микроорганизмов. Я решил найти

- 8. Результат №2 Наблюдение проводилось в течение 11.02.-12.02. Более не обнаруживалось. Результаты: быстрое, проворное, длиной в 50

- 9. Вот и бактерии... Убедившись в имеющемся биологическом разнообразии раствора почвы, мне захотелось посмотреть на более «каноничных»

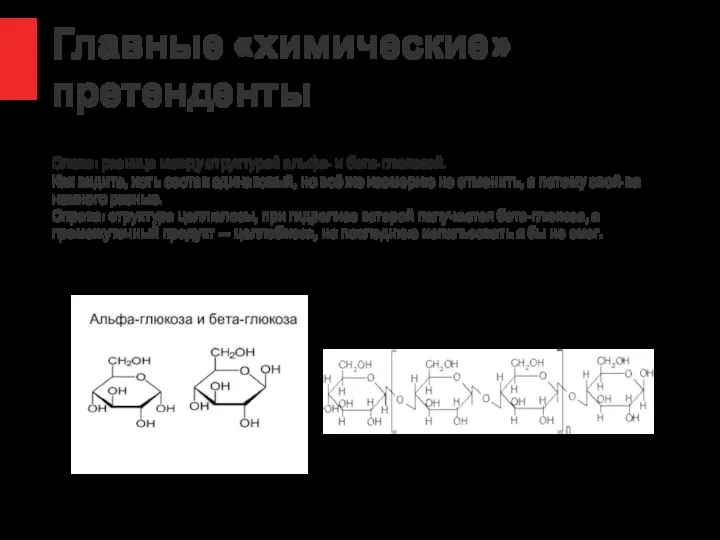

- 10. Главные «химические» претенденты Слева: разница между структурой альфа- и бета-глюкозой. Как видите, хоть состав одинаковый, но

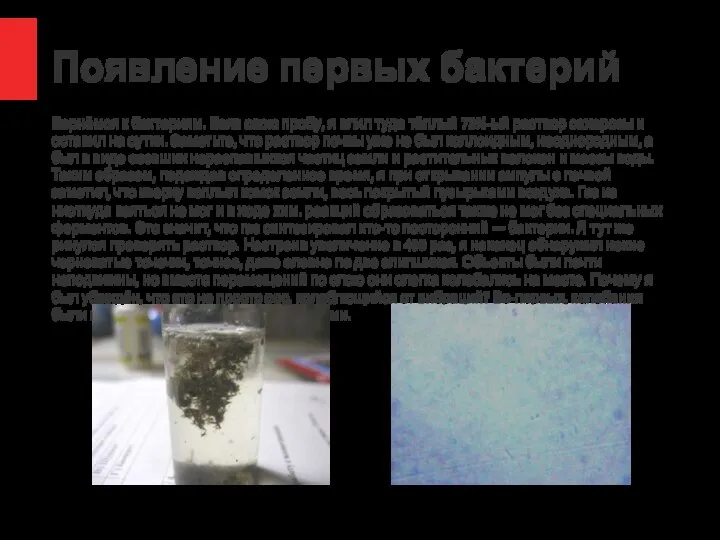

- 11. Появление первых бактерий Вернёмся к бактериям. Взяв свою пробу, я влил туда тёплый 75%-ый раствор сахарозы

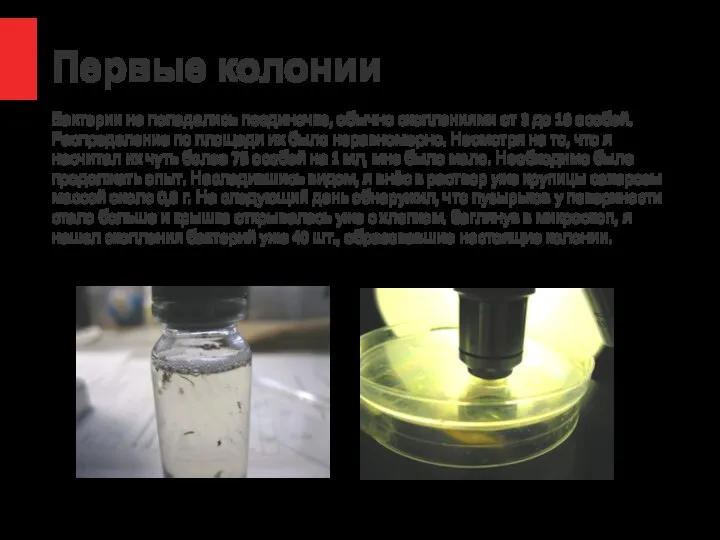

- 12. Первые колонии Бактерии не попадались поодиночке, обычно скоплениями от 3 до 16 особей. Распределение по площади

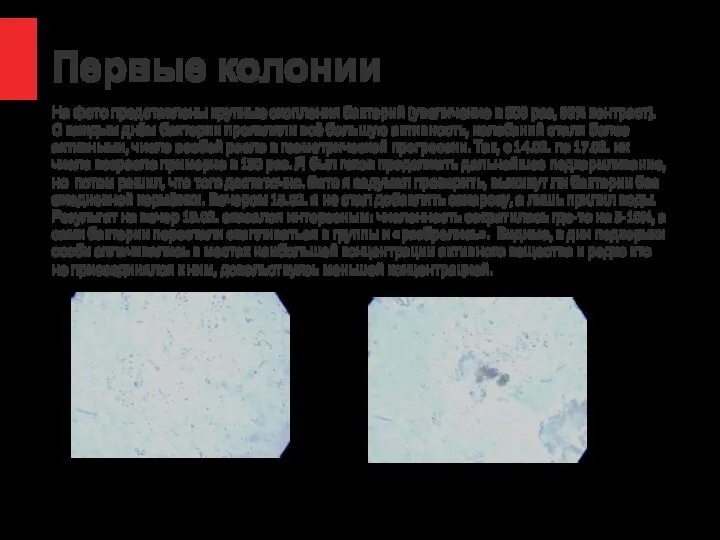

- 13. Первые колонии На фото представлены крупные скопления бактерий (увеличение в 900 раз, 60% контраст). С каждым

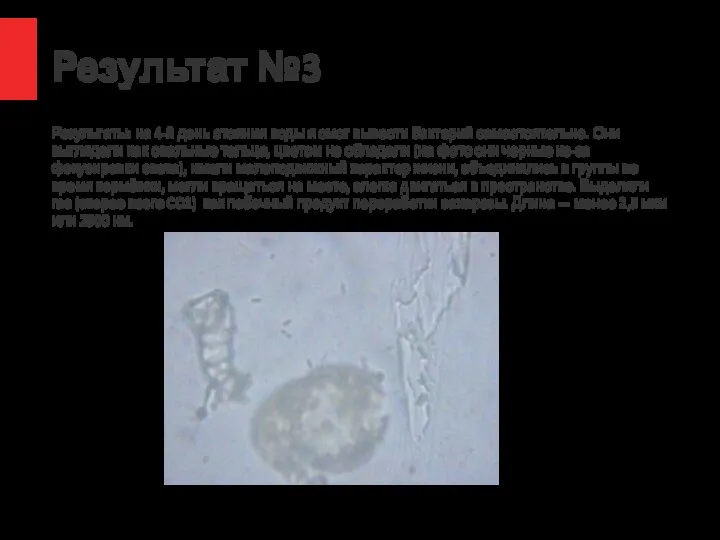

- 14. Результат №3 Результаты: на 4-й день стояния воды я смог вывести бактерий самостоятельно. Они выглядели как

- 15. «Таинственные и неуловимые» В течение пяти условных глав мы изучили и описали некоторые организмы. Однако те,

- 16. Дополнительно об исследованиях. 1) Мой микроскоп был довольно старым по их меркам, поэтому внешние линзы объективов

- 18. Скачать презентацию

Слайд 2Почва как среда

Почва — удивительный биогенный материал, создаваемый неживой природой и микроорганизмами

Почва как среда

Почва — удивительный биогенный материал, создаваемый неживой природой и микроорганизмами

В данной работе я поставил цель исследовать гораздо больший спектр микроорганизмов, в том числе и простейших с круглыми червями. Всех их объединяет одно: адаптация к жизни в почвенной среде. На протяжении моего наблюдения я изучал не только случайные растворенные частички почвы с их обитателями, но и законсервированный раствор с определенными поддерживаемыми и стабильными условиями (например, температура 29-35 градусов по Цельсию, концентрация растворённой сахарозы от 0,25% до 10% процентов от объёма раствора, периодический доступ кислорода и т.п.).

Слайд 3Как все начиналось

Свои наблюдения за микроорганизмами я начал ещё в далёком 2014

Как все начиналось

Свои наблюдения за микроорганизмами я начал ещё в далёком 2014

Слайд 4Подготовка к работе

Как было сказано выше, в феврале 2019 года я решил

Подготовка к работе

Как было сказано выше, в феврале 2019 года я решил

Для исследования мне потребовались: микроскоп с объективами на 80Х, 400Х и 900Х масштабированием, специальные компьютерные программы для контраста изображений и их обработки, чашка Петри, дозатор (пипетка), ампула для хранения пробы, относительно защищённый ящик для хранения ампулы, мерная ложечка, шприц, растения-доноры почвы, лампа, предметное стекло, средства для дезинфекции (изопропиловый спирт, этанол, кипячение, хоз.мыло), фотокамера, сахароза.

Слайд 5Встреча с первыми обитателями

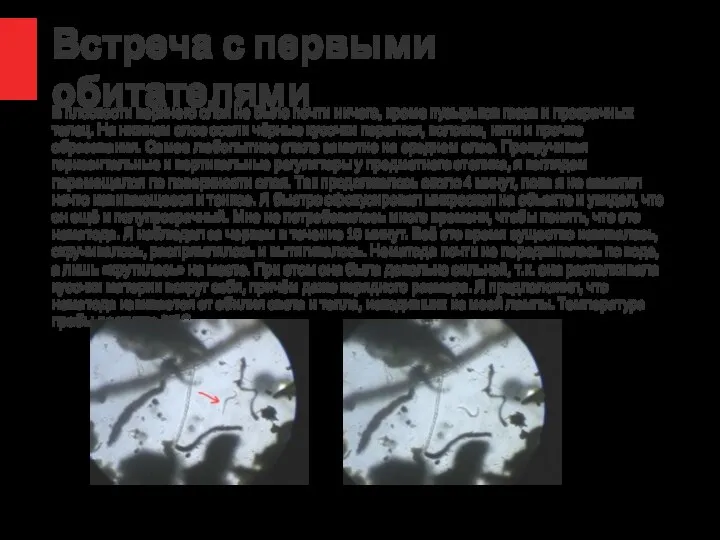

В плоскости верхнего слоя не было почти ничего, кроме

Встреча с первыми обитателями

В плоскости верхнего слоя не было почти ничего, кроме

Слайд 6Результат №1

Я проводил исследование червей с 09.02. по 11.02. Результат: в воде

Результат №1

Я проводил исследование червей с 09.02. по 11.02. Результат: в воде

Слайд 7Знакомство с коловраткой

У меня загорелся ещё больший интерес к удивительному миру микроорганизмов.

Знакомство с коловраткой

У меня загорелся ещё больший интерес к удивительному миру микроорганизмов.

На фото ниже вы можете видеть большую часть существа, указанного стрелкой. Треугольный хвостик, образования в виде пузырей по бокам — вот характерные черты его. Помимо всего этого, организм мог сильно растягиваться в длину, а затем резко, импульсивно укорачивался и вырывался вперед, передвигая части тела друг за другом. За весь день я видел его всего раз, но этого мне было достаточно, чтобы попытаться идентифицировать его: скорее всего, это была коловратка. Однако подробно изучить таксономию не получилось, слишком мало информации.

Слайд 8Результат №2

Наблюдение проводилось в течение 11.02.-12.02. Более не обнаруживалось. Результаты: быстрое, проворное,

Результат №2

Наблюдение проводилось в течение 11.02.-12.02. Более не обнаруживалось. Результаты: быстрое, проворное,

Слайд 9Вот и бактерии...

Убедившись в имеющемся биологическом разнообразии раствора почвы, мне захотелось посмотреть

Вот и бактерии...

Убедившись в имеющемся биологическом разнообразии раствора почвы, мне захотелось посмотреть

Так что же? Мне потребовалось органическое вещество, более энергетически выгодное, чем прочие. Я оказался перед выбором меж сахарозой и бета-глюкозой. Почему бета? Просто она выгоднее альфа-глюкозы, вследствие обратного расположения -Н и -ОН групп на одном из узлов шестиугольной структуры молекулы.

Слайд 10Главные «химические» претенденты

Слева: разница между структурой альфа- и бета-глюкозой.

Как видите, хоть состав

Главные «химические» претенденты

Слева: разница между структурой альфа- и бета-глюкозой.

Как видите, хоть состав

Справа: структура целлюлозы, при гидролизе которой получается бета-глюкоза, а промежуточный продукт — целлобиоза, но последнюю использовать я бы не смог.

Слайд 11Появление первых бактерий

Вернёмся к бактериям. Взяв свою пробу, я влил туда тёплый

Появление первых бактерий

Вернёмся к бактериям. Взяв свою пробу, я влил туда тёплый

Слайд 12Первые колонии

Бактерии не попадались поодиночке, обычно скоплениями от 3 до 16 особей.

Первые колонии

Бактерии не попадались поодиночке, обычно скоплениями от 3 до 16 особей.

Слайд 13Первые колонии

На фото представлены крупные скопления бактерий (увеличение в 900 раз, 60%

Первые колонии

На фото представлены крупные скопления бактерий (увеличение в 900 раз, 60%

Слайд 14Результат №3

Результаты: на 4-й день стояния воды я смог вывести бактерий самостоятельно.

Результат №3

Результаты: на 4-й день стояния воды я смог вывести бактерий самостоятельно.

Слайд 15«Таинственные и неуловимые»

В течение пяти условных глав мы изучили и описали некоторые

«Таинственные и неуловимые»

В течение пяти условных глав мы изучили и описали некоторые

Данный организм размером всего в 16-18 мкм, движется быстро, по кривой, случайной траектории без остановки, непрестанно пульсируя и меняя форму своего тела, которая чаще округлая. Скорость движения около 167 мкм/с. Большего о принадлежности неизвестно. Могли быть в надтипе Альвеоляты.

Слайд 16Дополнительно об исследованиях.

1) Мой микроскоп был довольно старым по их меркам,

Дополнительно об исследованиях.

1) Мой микроскоп был довольно старым по их меркам,

2) Каждый раз после погружения моих сильных объективов (уточню, что данные линзы работают только при погружении в среду, как правило жидкую), я обязательно дезинфицировал их спиртом.

3)Работал в основном в защитных перчатках (я уверен, что мои бактерии не заразные патогены, но лучше перебдеть).

4)Чашку Петри я мыл, затем обрабатывал спиртом. Предметное стекло кипятил. Пипетку-трубку кипятил. Микроскоп протирал. Шприц чистил при помощи втягивания в него сильных щелочей (гидроксиды кальция и натрия).

5) После того как появились бактерии, в испытуемом растворе исчезли все нематоды и другие крупные животные. Возможно, они не адаптировались к резко изменившимся условиям и погибли, лишившись пищи.

6)Исходя из соображений биоэтики, я не смывал объекты в раковину, а аккуратно возвращал их в ампулу. То есть, никто не пострадал.

7)Расчёты длины проводились так: на только что отснятом фото обзор тот же что и реальный в микроскопе (т.к. окуляр последнего равен фотоаппаратному объективу по диаметру). Следовательно, я измерял линейкой длину объекта на фото и делил на общее увеличение и полученную величину переводил в микрометры (например, длина в 4 мм делится на 80Х увеличение: 4/80 = 0,05 мм=50 мкм). Если фотография на аппарате была увеличена в n раз относительно реальной, то общее увеличение будет: «увеличение окуляра» х «увеличение объектива» х „n”). Не судите за дотошность. В этом эксперименте это очень важно!

Клеточные формы жизни (9 класс)

Клеточные формы жизни (9 класс) Принципы строения молекулы ДНК: комплементарность нуклеотидов

Принципы строения молекулы ДНК: комплементарность нуклеотидов Болезни огурца

Болезни огурца Презентация на тему О брюхоногих моллюсках

Презентация на тему О брюхоногих моллюсках  Мышцы нижней конечности

Мышцы нижней конечности Удивительные прозрачные животные

Удивительные прозрачные животные Средний мозг; мозжечок: топография, морфология и структурно-функциональная организация

Средний мозг; мозжечок: топография, морфология и структурно-функциональная организация Домашние и дикие животные

Домашние и дикие животные Қазақстан Қызыл кітабы

Қазақстан Қызыл кітабы Физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы. (Лекция 12)

Физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы. (Лекция 12) Вода – абиотический фактор в жизни растений

Вода – абиотический фактор в жизни растений Почему постоянно хочется спать

Почему постоянно хочется спать Клетка и клеточный цикл. Задания

Клетка и клеточный цикл. Задания Презентация на тему Клетка История изучения Клеточная теория

Презентация на тему Клетка История изучения Клеточная теория  Вегетативное размножение (стеблевое)

Вегетативное размножение (стеблевое) Производственная структура питомника

Производственная структура питомника Экто- и эндотермная регуляция температуры тела

Экто- и эндотермная регуляция температуры тела Живая и неживая природа. 2 класс

Живая и неживая природа. 2 класс Тип кишечнополостные. Класс гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы

Тип кишечнополостные. Класс гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы Второй резец верхней челюсти

Второй резец верхней челюсти Деревья России

Деревья России Фотосинтез

Фотосинтез Синичкин день

Синичкин день Еволюція органічного світу

Еволюція органічного світу Цитология микроорганизмов

Цитология микроорганизмов Пищеварение в ротовой полости

Пищеварение в ротовой полости Лекарственные растения

Лекарственные растения Всасывание углеводов

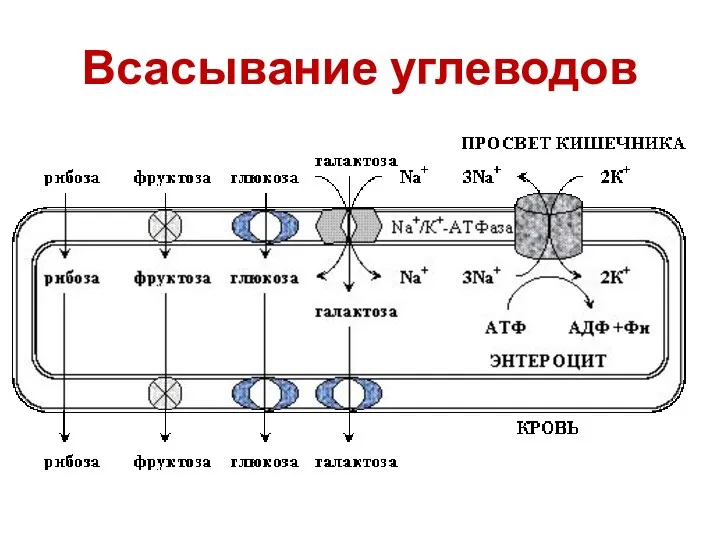

Всасывание углеводов