Слайд 2Мегатермофиты (мегатермы) – жаростойкие растения, без вредных последствий переносящие в состоянии активной

вегетации температуры выше +45°С.

Характерны для открытых местообитаний тропических и субтропических поясов земли.

Высокой жаростойкостью отличаются растения пустынь, степей, а также наскальные мхи, лишайники, термофильные бактерии и водоросли, а также высшие сосудистые растения хорошо прогреваемых и освещенных местообитаний.

В активном состоянии мегатермные эукариоты переносят нагревание до +50-65°С, а мегатермные прокариоты до +75 – 95°С (наскальные лишайники до +60-65°С, бактерии +88°С).

Слайд 3 Экстремально высокие температуры вредны для растительного организма.

На стресс протоплазма отвечает резким

усилением метаболизма и растения могут приспособиться к новым условиям.

При дальнейшем повышении температуры в клетке: прекращается движение протоплазмы => уменьшается интенсивность фотосинтеза и дыхания => инактивизируются ферменты => нарушение обмена аминокислот и белков => разрушается хлорофилл => денатурация белков => образование ядовитые продуктов распада => коагуляция протоплазмы => гибель клетки.

Слайд 4Анатомо-морфологические адаптации:

густое белое опушение, блестящая гладкая восковая поверхность;

редукция листовой пластинки (сокращение

поверхности листа), свертывание листовой пластинки в трубку;

вертикальная и меридианальная ориентация листьев, поворачивание листовых пластинок ребром к солнцу;

сильное развитие покровных тканей, изолирующих растение от температур.

Слайд 5Ритмологические адаптации:

убегание от экстремально- высоких температур выражается в сокращении вегетативного периода и

приурочиванию его к прохладному сезону.

Пример: пустынные и степные эфемеры и эфемероиды цветут ранней весной, когда еще не жарко. Пустынные лишайники используют для активной жизнедеятельности более прохладные утренние и вечерние часы.

Слайд 6Физиологические адаптации:

Жаростойкость протоплазмы – способность растений без вреда переносить высокие температуры.

По Генкелю

(1979) жаростойкость обеспечивается высокой вязкостью протоплазмы (наличием специфических белков, слизей, органических кислот).

Сдвиг температурного оптимума в область сравнительно высоких температур (+35-40°С и выше).

Слайд 7Физиологические адаптации:

Для некоторых характерна высокая интенсивность транспирации, ведущая к охлаждению и предохраняющая

от перегрева (падение температуры тела до 15°С).

Переход к анабиозу – характерно для низших растений, могут кратковременно переносить до +140-160°С.

Жаростойкость измеряется во времени, максимум наблюдается в период покоя (зимний, летний).

Слайд 8Физиологические адаптации:

Известно 2 типа динамики теплоустойчивости: тепловая настройка и тепловая закалка.

Тепловая настройка

характерна для низших растений, особенно водорослей.

При повышении температуры среды растение реагирует повышением теплоустойчивости. При падении температуры, теплоустойчивость уменьшается.

Тепловая закалка характерна для высших растений, у которых жаростойкость изменяется скачкообразно:

стабильна в диапазоне оптимальных температур, но быстро увеличивается при достижении порога неблагоприятных температур.

Слайд 9Гекистотермофитами (гекистотермами) – крайне холодостойкие тундровые и высокогорные растения, приспособленные не только

к переживанию продолжительной зимы в покоящем состоянии, но и к очень короткому (от 3 недель до 2.5 месяцев) вегетационному периоду с неустойчивыми температурами в течение лета.

Тундровые и высокогорные гекистотермы делят на:

психрофиты – холодостойкие растения влажных и сырых местообитаний;

криофиты – холодостойкие растения засушливых местообитаний.

Слайд 10Физиологические адаптации к холоду:

1. Понижение точки замерзания клеточного сока, что обусловлено:

увеличением концентрации

клеточного сока за счет повышенного содержания растворимых углеводов;

повышением доли коллоидно-связанной воды, которая замерзает при более низких температурах.

уменьшением общего содержания воды в растениях при наступлении холодного периода.

Слайд 11Физиологические адаптации к холоду:

2. Льдоустойчивость – способность растений переносить сильное охлаждение, сопровождаемое

замерзанием тканей (связана с ультраструктурной перестройкой протоплазмы, при этом она становится устойчивой к дегидратации в условиях замерзания тканей).

Высокой льдоустойчивостью обладают полярные лишайники и снежные водоросли (криопланктон): Chlamidomonas nivalis, Pediastrum boryanum, Hormidium flaccidus.

Слайд 12Физиологические адаптации к холоду:

3. Осуществление физиологических процессов при сравнительно низких температурах.

Оптимальный фотосинтез

тундровых растений +5-10°С, даже при -10°С фотосинтез идет.

4. Переход многолетних растений умеренных и высоких широт в состояние зимнего покоя, что ведет к повышению холодостойкости.

Именно в состоянии покоя растения обладают наибольшей холодостойкостью.

Слайд 13Анатомо-морфологические адаптации:

Уменьшение листовой поверхности, свертывание листьев, опушение листьев, стеблей и кроющих почечных

чешуй, восковой налет, зимнее осмоление почек, утолщенный пробковый слой, кутикула и т.д. (наблюдаются ксероморфные признаки).

Биоморфологические особенности – миниатюризация, полимеризация, геофитизация, неглубокие корневые системы и особенные жизненные формы, характерные для гекистотермофитов.

Слайд 14Экобиоморфы

Вечнозеленые кустарнички брусничного типа

имеют небольшие плоские жесткие овальные листья с завернутыми краями,

сверху блестящие, снизу белесые от воскового налета или опушения. Вечнозеленость позволяет приступать к фотосинтезу сразу после таяния снега, а иногда и под снегом в пустотах.

Слайд 15Andromeda polifolia

Подбел многолистный

Oxycoccus palustris

Клюква болотная

Слайд 16Экобиоморфы

2. Вечнозеленые кустарнички эрикоидного типа

небольшие вечнозеленые вересковые кустарнички с мелкими жесткими блестящими

листьями, завернутыми вниз в сторону устьиц.

Эрикоидные листья игловидного типа.

Слайд 17Empetrum nigrum

Водяника или шикша

Ledum palustre

Багульник болотный

Слайд 18Экобиоморфы

3. Летнезеленые кустарники и кустарнички

Имеют листья мезоморфной структуры.

Обладают, по сравнению с вечнозелеными,

большой физиологической активностью, высокой транспирацией.

Характерны для южных частей сибирской Арктики, встречаются в подзоне кустарниковых тундр.

Слайд 19Betula nana

Береза карликовая

Salix reticulate

Ива сетчатая

Слайд 20Экобиоморфы

4. Стланики (стланцы)

стелющие формы деревьев, кустарников и кустарничков с полегающими и укореняющимися

стеблями, от которых отходят вверх боковые ветки, равные высоте снежного покрова.

Стланики распространены в высокогорных или полярных областях, в условиях, которых уже не выдерживают древесные породы, например выше границы леса.

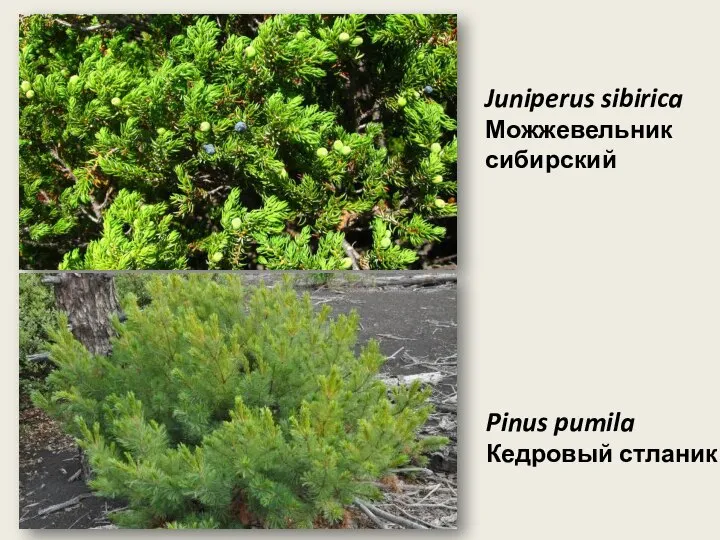

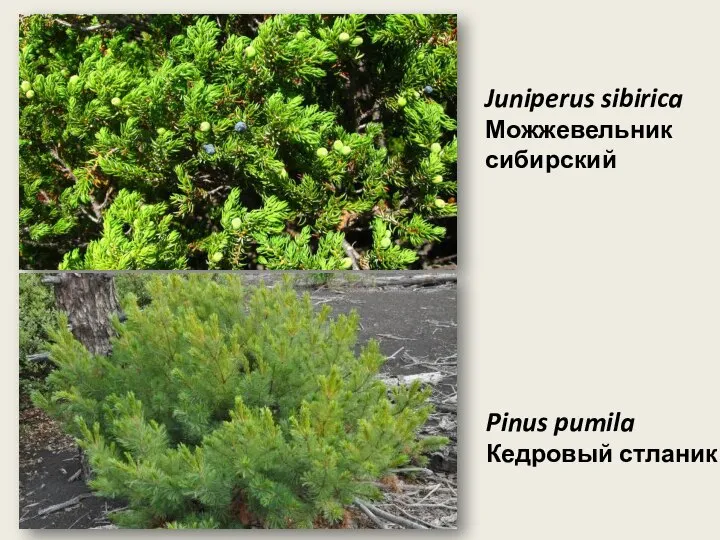

Слайд 21Pinus pumila

Кедровый стланик

Juniperus sibirica

Можжевельник сибирский

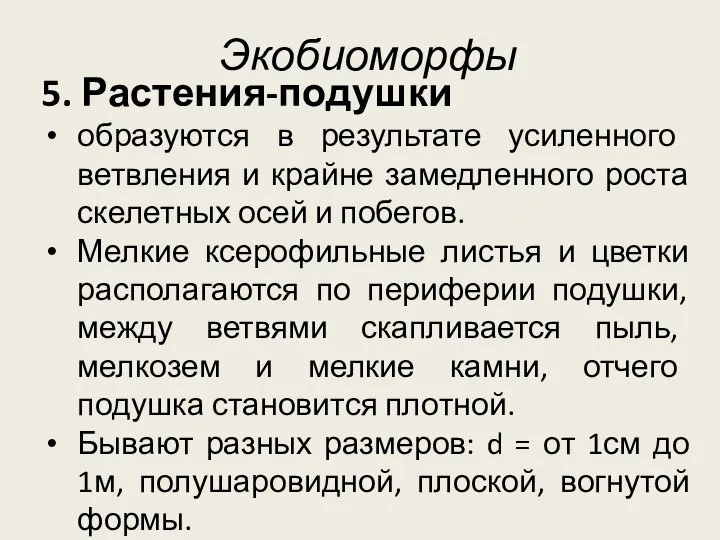

Слайд 22Экобиоморфы

5. Растения-подушки

образуются в результате усиленного ветвления и крайне замедленного роста скелетных осей

и побегов.

Мелкие ксерофильные листья и цветки располагаются по периферии подушки, между ветвями скапливается пыль, мелкозем и мелкие камни, отчего подушка становится плотной.

Бывают разных размеров: d = от 1см до 1м, полушаровидной, плоской, вогнутой формы.

Слайд 23Saxifraga oppositifolia

Камлеломка супротиволистная

Acantholimon alatavicum

Акантолимон алатавский

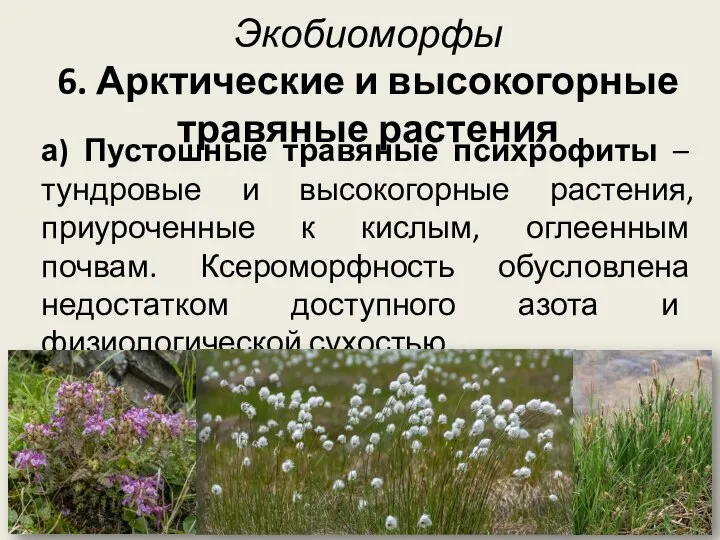

Слайд 24Экобиоморфы

6. Арктические и высокогорные травяные растения

а) Пустошные травяные психрофиты – тундровые и

высокогорные растения, приуроченные к кислым, оглеенным почвам. Ксероморфность обусловлена недостатком доступного азота и физиологической сухостью.

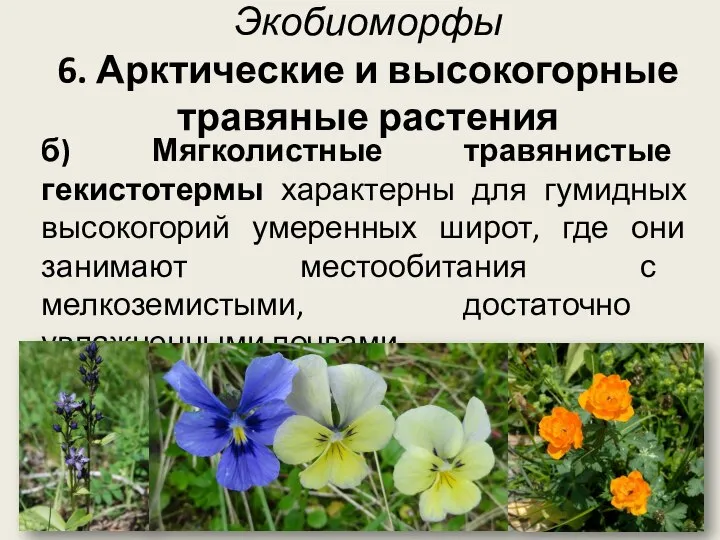

Слайд 25Экобиоморфы

6. Арктические и высокогорные травяные растения

б) Мягколистные травянистые гекистотермы характерны для гумидных

высокогорий умеренных широт, где они занимают местообитания с мелкоземистыми, достаточно увлажненными почвами.

Слайд 26Экобиоморфы

6. Арктические и высокогорные травяные растения

в) Ксероморфные травянистые криофиты характерны для аридных

высокогорий или на солнечных каменистых склонах гумидных высокогорий умеренных широт, где в солнечные дни поверхность субстрата и приземный слой воздуха может нагреваться до +65°С.

Слайд 27Экобиоморфы

7. Холодостойкие лишайники и мхи

наиболее приспособлены к суровых условиях Арктики и

высокогорий.

Способны фотосинтезировать даже при небольших отрицательных температурах.

Господствуют в районах тундровой зоны и зоны полярных пустынь.

Слайд 28Polytrichum strictum

Кукушкин лен торчащий

Stereocaulon alpinum

Стереокаулон альпийский

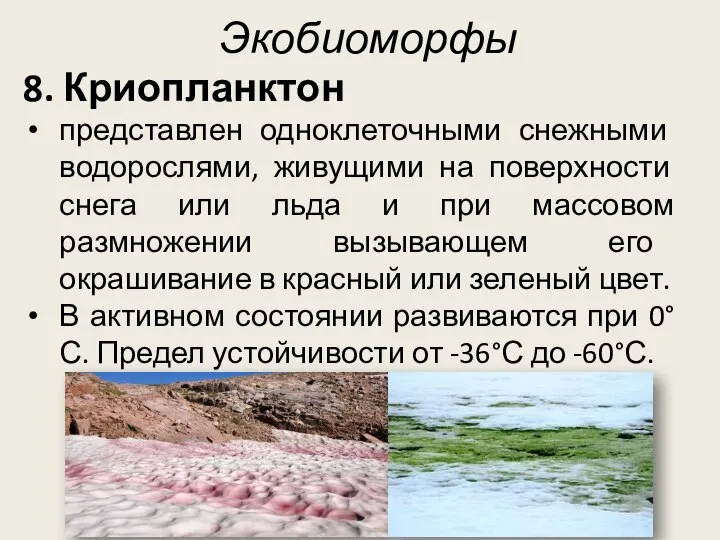

Слайд 29Экобиоморфы

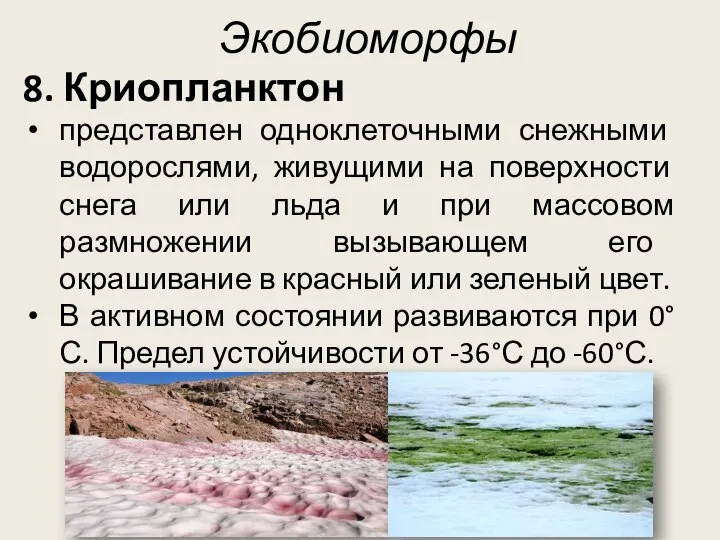

8. Криопланктон

представлен одноклеточными снежными водорослями, живущими на поверхности снега или льда и

при массовом размножении вызывающем его окрашивание в красный или зеленый цвет.

В активном состоянии развиваются при 0°С. Предел устойчивости от -36°С до -60°С.

Виды брожжения

Виды брожжения Презентация на тему Рациональное питание залог здоровья

Презентация на тему Рациональное питание залог здоровья  Почва как среда обитания микроорганизмов

Почва как среда обитания микроорганизмов Обмен веществ и превращение энергии в клетке

Обмен веществ и превращение энергии в клетке Изучение человека. Ученые-анатомы

Изучение человека. Ученые-анатомы Дигибридное скрещивание.Третий закон Г.Менделя

Дигибридное скрещивание.Третий закон Г.Менделя Транспортная система организма

Транспортная система организма Балапан жынысын ажыратудың маңызы

Балапан жынысын ажыратудың маңызы Что такое Красная книга

Что такое Красная книга Презентация на тему ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Презентация на тему ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ  Головной мозг

Головной мозг Растительный мир. Игра

Растительный мир. Игра Өсімдіктерді сауықтыру, клондау және криосақтау технологиясы

Өсімдіктерді сауықтыру, клондау және криосақтау технологиясы Дружная семейка. Виртуальная выставка ко Дню любителей зоопарков

Дружная семейка. Виртуальная выставка ко Дню любителей зоопарков Интеллектуариум Загадки эволюции

Интеллектуариум Загадки эволюции Интегрированное музейно-демонстрационное занятие. Бобр - живой символ Воронежского заповедника

Интегрированное музейно-демонстрационное занятие. Бобр - живой символ Воронежского заповедника Витамины. Классификация

Витамины. Классификация Квест Ищем птиц

Квест Ищем птиц Медицинская паразитология

Медицинская паразитология Urok_24_Dinozavry

Urok_24_Dinozavry Многообразие живого и наука систематика

Многообразие живого и наука систематика Царство Грибы

Царство Грибы Защита виноградника

Защита виноградника Популяции

Популяции Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. 8 класс

Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. 8 класс Клеточное строение организма

Клеточное строение организма Степные биомы

Степные биомы Органы пищеварения

Органы пищеварения