Содержание

- 2. НЕРВНАЯ ТКАНЬ Нервная ткань выполняет функции восприятия, проведения и передачи возбуждения, полученного из внешней среды и

- 3. В цитоплазме перикариона находятся хорошо развитые органеллы: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы. Специфичными для нейрона структурами

- 4. Нейрофибриллы – это цитоскелет, состоящий из нейрофиламентов и нейротубул, формирующих каркас нервной клетки.Нейрофиламенты представляют собойпромежуточные филаменты

- 5. Кроме этого, в нейронах довольно часто можно видеть липидные включения (зерна липофусцина). Они характерны для старческого

- 6. Дендриты – короткие отростки, нередко сильно ветвятся. Дендриты в начальных сегментах содержат органеллы подобно телу нейрона.

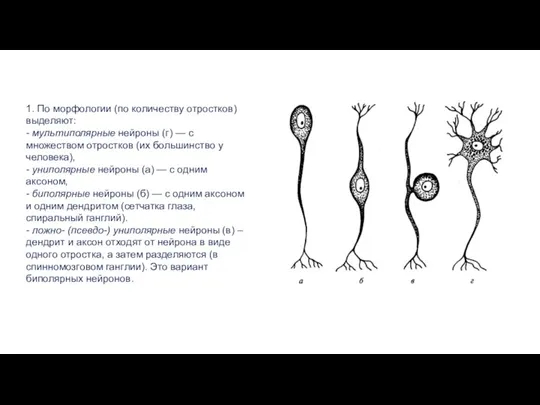

- 7. 1. По морфологии (по количеству отростков) выделяют: - мультиполярные нейроны (г) — с множеством отростков (их

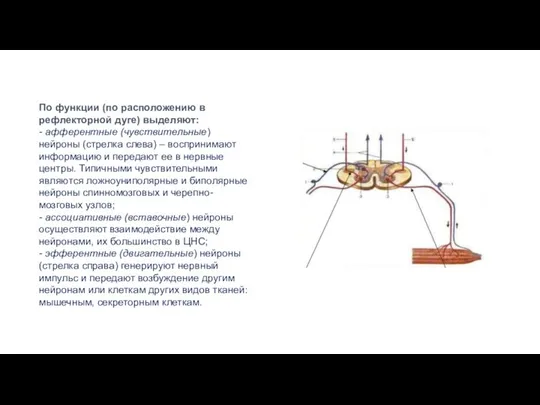

- 8. По функции (по расположению в рефлекторной дуге) выделяют: - афферентные (чувствительные) нейроны (стрелка слева) – воспринимают

- 9. Нейроглия — группа клеток нервной ткани, находящиеся между нейронами, различаютмикроглию и макроглию. Глиальных клеток больше, чем

- 10. Микроглия является элементом иммунной системы и активируется в присутствии антигенов, переходя к фагоцитозу и другим защитнынм

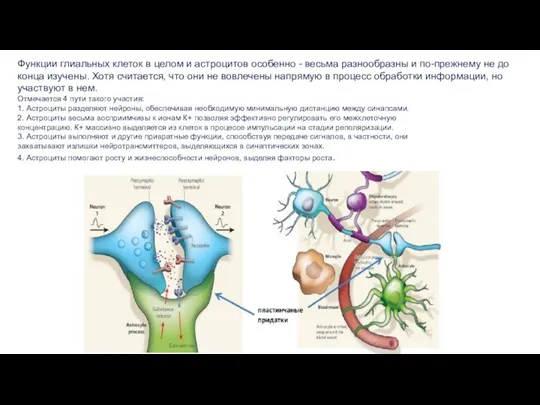

- 11. Функции глиальных клеток в целом и астроцитов особенно - весьма разнообразны и по-прежнему не до конца

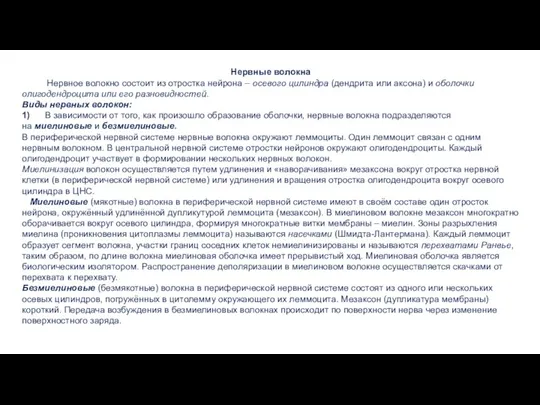

- 12. Нервные волокна Нервное волокно состоит из отростка нейрона – осевого цилиндра (дендрита или аксона) и оболочки

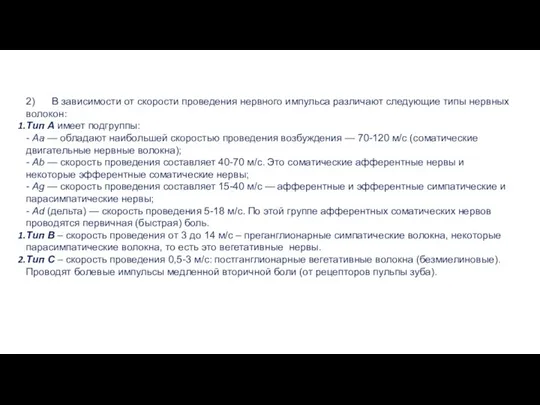

- 13. 2) В зависимости от скорости проведения нервного импульса различают следующие типы нервных волокон: Тип А имеет

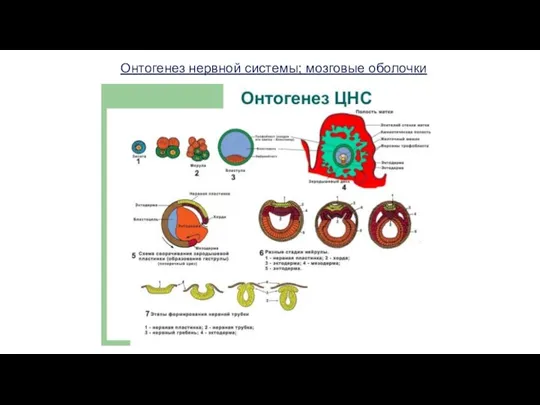

- 14. Онтогенез нервной системы; мозговые оболочки

- 15. Онтогенез (оntogenesis; греч. оп, ontos — сущее + genesis — зарождение, происхождение) — процесс индивидуального развития

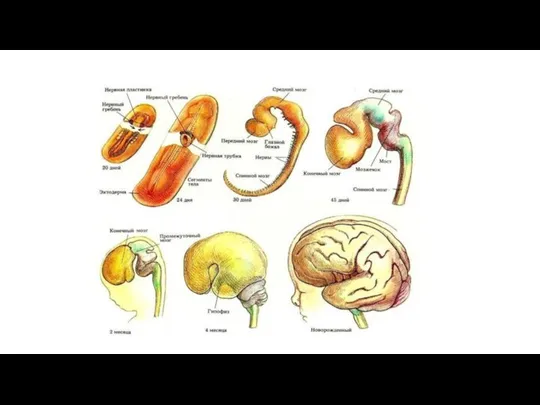

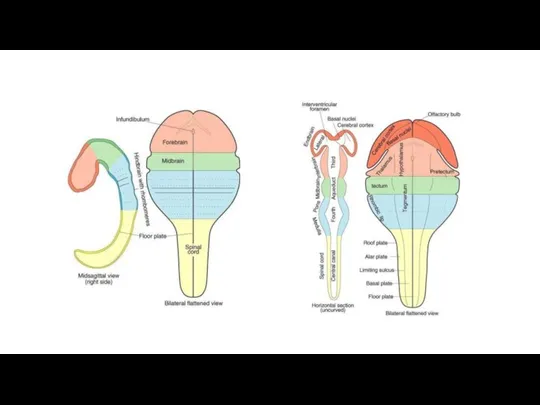

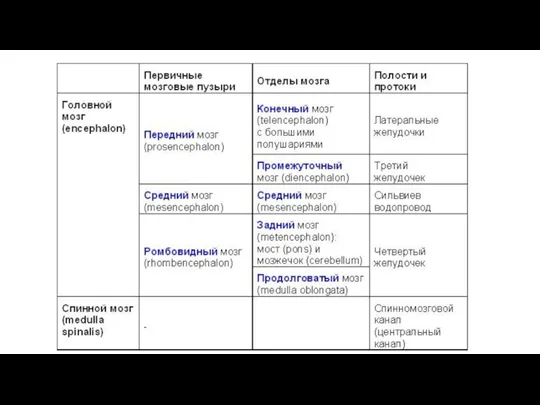

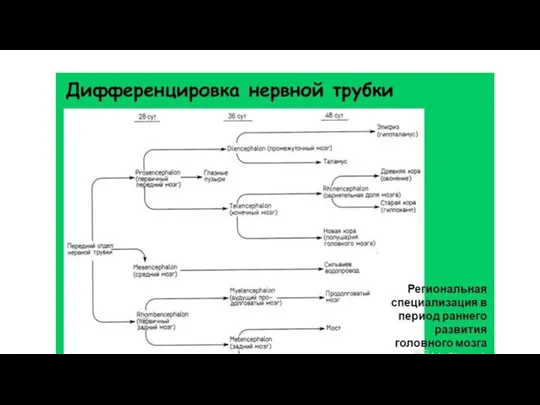

- 16. В дальнейшем из задней ее части, отстающей в росте, образуется спинной мозг, из передней, развивающейся более

- 23. Скачать презентацию

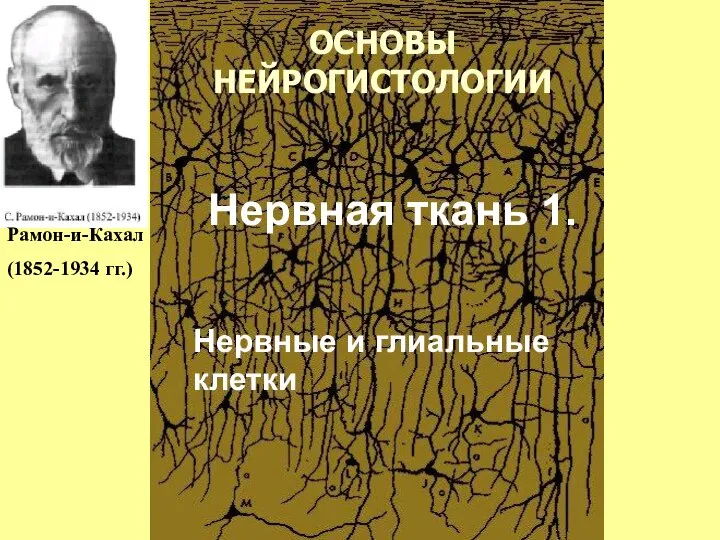

Слайд 2НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Нервная ткань выполняет функции восприятия, проведения и передачи возбуждения, полученного из внешней

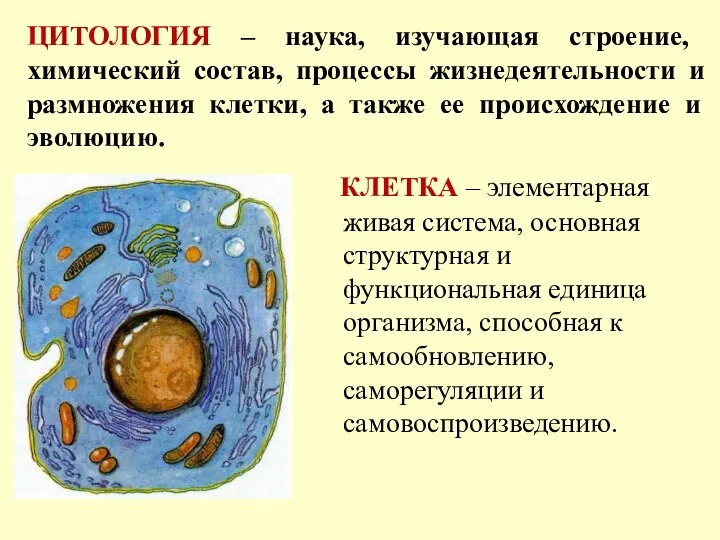

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Нервная ткань выполняет функции восприятия, проведения и передачи возбуждения, полученного из внешней

Основные структурные элементы нервной ткани – клетки нейроны и нейроглия.

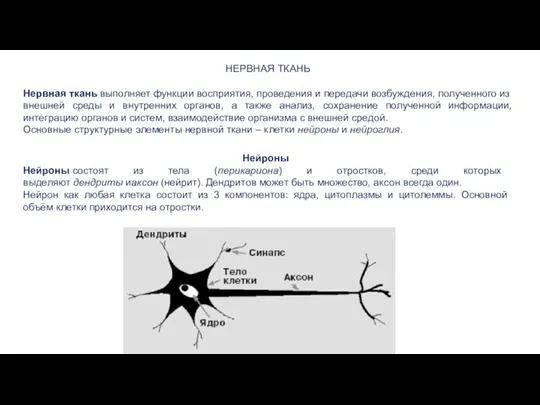

Нейроны

Нейроны состоят из тела (перикариона) и отростков, среди которых выделяют дендриты иаксон (нейрит). Дендритов может быть множество, аксон всегда один.

Нейрон как любая клетка состоит из 3 компонентов: ядра, цитоплазмы и цитолеммы. Основной объём клетки приходится на отростки.

Слайд 3В цитоплазме перикариона находятся хорошо развитые органеллы: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы.

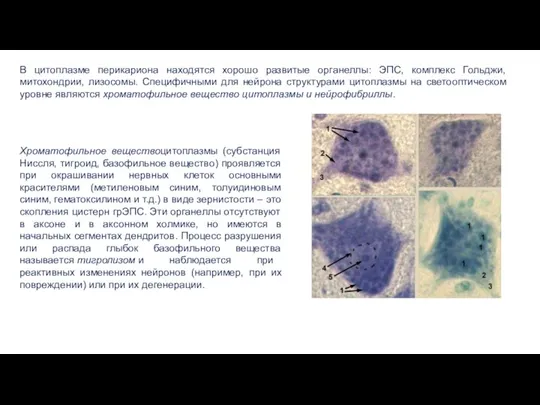

В цитоплазме перикариона находятся хорошо развитые органеллы: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы.

Хроматофильное веществоцитоплазмы (субстанция Ниссля, тигроид, базофильное вещество) проявляется при окрашивании нервных клеток основными красителями (метиленовым синим, толуидиновым синим, гематоксилином и т.д.) в виде зернистости – это скопления цистерн грЭПС. Эти органеллы отсутствуют в аксоне и в аксонном холмике, но имеются в начальных сегментах дендритов. Процесс разрушения или распада глыбок базофильного вещества называется тигролизом и наблюдается при реактивных изменениях нейронов (например, при их повреждении) или при их дегенерации.

Слайд 4Нейрофибриллы – это цитоскелет, состоящий из нейрофиламентов и нейротубул, формирующих каркас нервной клетки.Нейрофиламенты представляют

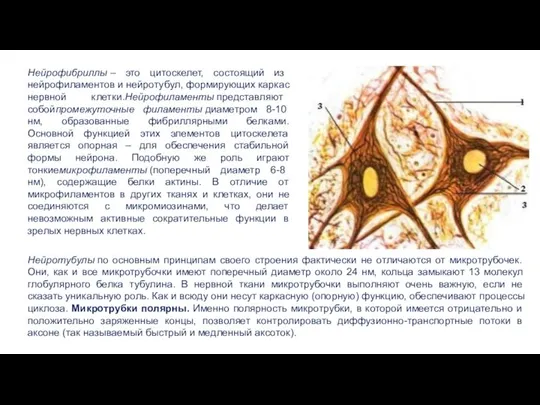

Нейрофибриллы – это цитоскелет, состоящий из нейрофиламентов и нейротубул, формирующих каркас нервной клетки.Нейрофиламенты представляют

Нейротубулы по основным принципам своего строения фактически не отличаются от микротрубочек. Они, как и все микротрубочки имеют поперечный диаметр около 24 нм, кольца замыкают 13 молекул глобулярного белка тубулина. В нервной ткани микротрубочки выполняют очень важную, если не сказать уникальную роль. Как и всюду они несут каркасную (опорную) функцию, обеспечивают процессы циклоза. Микротрубки полярны. Именно полярность микротрубки, в которой имеется отрицательно и положительно заряженные концы, позволяет контролировать диффузионно-транспортные потоки в аксоне (так называемый быстрый и медленный аксоток).

Слайд 5Кроме этого, в нейронах довольно часто можно видеть липидные включения (зерна липофусцина).

Кроме этого, в нейронах довольно часто можно видеть липидные включения (зерна липофусцина).

Нейроны в энергетическом отношении крайне зависимы от аэробного фосфорилирования и во взрослом состоянии фактически не способы к анаэробному гликолизу. В связи с этим нервные клетки находятся в выраженной зависимости от поступления кислорода и глюкозы и при нарушении кровотока нервные клетки практически сразу прекращают свою жизнедеятельность. Момент прекращения кровотока в головном мозге означает начало клинической смерти. При мгновенной смерти, при комнатной температуре, и нормальной температуре тела процессы саморазрушения в нейронах обратимы в течение 5-7 минут. Это и является сроком клинической смерти, когда возможно оживление организма. Необратимые изменения в нервной ткани приводят к переходу от клинической смерти к биологической.

В теле нейронов можно видеть также транспортные пузырьки, часть из которых содержит медиаторы и модуляторы. Они окружены мембраной. Их размеры и строение зависят от содержания того или иного вещества.

Слайд 6Дендриты – короткие отростки, нередко сильно ветвятся. Дендриты в начальных сегментах содержат органеллы

Дендриты – короткие отростки, нередко сильно ветвятся. Дендриты в начальных сегментах содержат органеллы

Аксон (нейрит) чаще всего длинный, слабо ветвится или не ветвится. В нем отсутствует грЭПС.

Микротрубочки и микрофиламенты располагаются упорядочено. В цитоплазме аксона видны митохондрии, транспортные пузырьки. Аксоны в основном миелинизированы и окружены отростками олигодендроцитов в ЦНС, или леммоцитами в периферической нервной системе. Начальный сегмент аксона нередко расширен и имеет название аксонного холмика, где происходит суммация поступающих в нервную клетку сигналов, и если возбуждающие сигналы достаточной интенсивности, то в аксоне формируется потенциал действия и возбуждение направляется вдоль аксона, передаваясь на другие клетки (потенциал действия).

Аксоток (аксоплазматический транспорт веществ). Нервные волокна имеют своеобразный структурный аппарат – микротрубочки, по которым перемещаются вещества от тела клетки на периферию (антероградный аксоток) и от периферии к центру (ретроградный аксоток).

Различают быстрый (со скоростью 100-1000 мм/сут.) и медленный (со скоростью 1-10 мм/сут.) аксоток. Быстрый аксоток – одинаков для различных волокон; требует значительной концентрации АТФ; происходит с участием транспортных пузырьков. Он осуществляет транспорт медиаторов и модуляторов. Медленный аксоток – за счет него от центра к периферии распространяются биологически активные вещества, а также компоненты мембран клеток и белков.

Нервный импульс передаётся по мембране нейрона в определённой последовательности: дендрит – перикарион – аксон.

Слайд 71. По морфологии (по количеству отростков) выделяют:

- мультиполярные нейроны (г) — с множеством отростков

1. По морфологии (по количеству отростков) выделяют:

- мультиполярные нейроны (г) — с множеством отростков

- униполярные нейроны (а) — с одним аксоном,

- биполярные нейроны (б) — с одним аксоном и одним дендритом (сетчатка глаза, спиральный ганглий).

- ложно- (псевдо-) униполярные нейроны (в) – дендрит и аксон отходят от нейрона в виде одного отростка, а затем разделяются (в спинномозговом ганглии). Это вариант биполярных нейронов.

Слайд 8По функции (по расположению в рефлекторной дуге) выделяют:

- афферентные (чувствительные) нейроны (стрелка слева)

По функции (по расположению в рефлекторной дуге) выделяют:

- афферентные (чувствительные) нейроны (стрелка слева)

- ассоциативные (вставочные) нейроны осуществляют взаимодействие между нейронами, их большинство в ЦНС;

- эфферентные (двигательные) нейроны (стрелка справа) генерируют нервный импульс и передают возбуждение другим нейронам или клеткам других видов тканей: мышечным, секреторным клеткам.

Слайд 9Нейроглия — группа клеток нервной ткани, находящиеся между нейронами, различаютмикроглию и макроглию.

Глиальных клеток

Нейроглия — группа клеток нервной ткани, находящиеся между нейронами, различаютмикроглию и макроглию.

Глиальных клеток

Они лишь окружают тела клеток, их аксоны и дендриты и только в окружении глиальных клеток нейроны способны полноценно выполнять свои функции. Глиальные клетки с известными оговорками продолжают считаться вспомогательными по своему назначению. Несмотря на многочисленные подтипы, можно выделить два основных типа глиальных клеток: 1. Микроглия и 2. Макроглия

Слайд 10Микроглия является элементом иммунной системы и активируется в присутствии антигенов, переходя к

фагоцитозу

Микроглия является элементом иммунной системы и активируется в присутствии антигенов, переходя к фагоцитозу

Слайд 11Функции глиальных клеток в целом и астроцитов особенно - весьма разнообразны и

Функции глиальных клеток в целом и астроцитов особенно - весьма разнообразны и

1. Астроциты разделяют нейроны, обеспечивая необходимую минимальную дистанцию между синапсами. 2. Астроциты весьма восприимчивы к ионам К+ позволяя эффективно регулировать его межклеточную концентрацию. К+ массивно выделяется из клеток в процессе импульсации на стадии реполяризации. 3. Астроциты выполняют и другие привратные функции, способствуя передаче сигналов, в частности, они захватывают излишки нейротрансмиттеров, выделяющихся в синаптических зонах. 4. Астроциты помогают росту и жизнеспособности нейронов, выделяя факторы роста.

Слайд 12Нервные волокна

Нервное волокно состоит из отростка нейрона – осевого цилиндра (дендрита или аксона)

Нервные волокна

Нервное волокно состоит из отростка нейрона – осевого цилиндра (дендрита или аксона)

Виды нервных волокон:

1) В зависимости от того, как произошло образование оболочки, нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые.

В периферической нервной системе нервные волокна окружают леммоциты. Один леммоцит связан с одним нервным волокном. В центральной нервной системе отростки нейронов окружают олигодендроциты. Каждый олигодендроцит участвует в формировании нескольких нервных волокон.

Миелинизация волокон осуществляется путем удлинения и «наворачивания» мезаксона вокруг отростка нервной клетки (в периферической нервной системе) или удлинения и вращения отростка олигодендроцита вокруг осевого цилиндра в ЦНС.

Миелиновые (мякотные) волокна в периферической нервной системе имеют в своём составе один отросток нейрона, окружённый удлинённой дупликутурой леммоцита (мезаксон). В миелиновом волокне мезаксон многократно оборачивается вокруг осевого цилиндра, формируя многократные витки мембраны – миелин. Зоны разрыхления миелина (проникновения цитоплазмы леммоцита) называются насечками (Шмидта-Лантермана). Каждый леммоцит образует сегмент волокна, участки границ соседних клеток немиелинизированы и называются перехватами Ранвье, таким образом, по длине волокна миелиновая оболочка имеет прерывистый ход. Миелиновая оболочка является биологическим изолятором. Распространение деполяризации в миелиновом волокне осуществляется скачками от перехвата к перехвату.

Безмиелиновые (безмякотные) волокна в периферической нервной системе состоят из одного или нескольких осевых цилиндров, погружённых в цитолемму окружающего их леммоцита. Мезаксон (дупликатура мембраны) короткий. Передача возбуждения в безмиелиновых волокнах происходит по поверхности нерва через изменение поверхностного заряда.

Слайд 132) В зависимости от скорости проведения нервного импульса различают следующие типы нервных

2) В зависимости от скорости проведения нервного импульса различают следующие типы нервных

Тип А имеет подгруппы:

- Аa — обладают наибольшей скоростью проведения возбуждения — 70-120 м/с (соматические двигательные нервные волокна);

- Аb — скорость проведения составляет 40-70 м/с. Это соматические афферентные нервы и некоторые эфферентные соматические нервы;

- Аg — скорость проведения составляет 15-40 м/с — афферентные и эфферентные симпатические и парасимпатические нервы;

- Аd (дельта) — скорость проведения 5-18 м/с. По этой группе афферентных соматических нервов проводятся первичная (быстрая) боль.

Тип В – скорость проведения от 3 до 14 м/с – преганглионарные симпатические волокна, некоторые парасимпатические волокна, то есть это вегетативные нервы.

Тип С – скорость проведения 0,5-3 м/с: постганглионарные вегетативные волокна (безмиелиновые). Проводят болевые импульсы медленной вторичной боли (от рецепторов пульпы зуба).

Слайд 14Онтогенез нервной системы; мозговые оболочки

Онтогенез нервной системы; мозговые оболочки

Слайд 15Онтогенез (оntogenesis; греч. оп, ontos — сущее + genesis — зарождение, происхождение)

Онтогенез (оntogenesis; греч. оп, ontos — сущее + genesis — зарождение, происхождение)

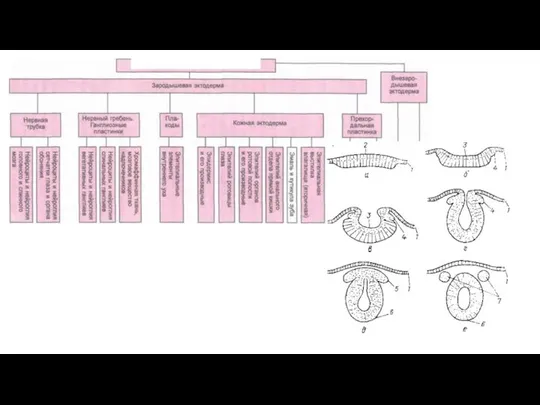

Вначале происходит диффереицировка зародышевых листков, затем из клеток эктодермалыюго зародышевого листка образуется мозговая, или медуллярная, пластинка. Ее края в результате неравномерного размножения ее клеток сближаются, а центральная часть, наоборот, погружается в тело зародыша. Затем края пластинки смыкаются — образуется медуллярная трубка:

Слайд 16В дальнейшем из задней ее части, отстающей в росте, образуется спинной мозг,

В дальнейшем из задней ее части, отстающей в росте, образуется спинной мозг,

Основы нейрогистологии. Нервная ткань. Нервные и глиальные клетки

Основы нейрогистологии. Нервная ткань. Нервные и глиальные клетки Физиология возбудимых тканей

Физиология возбудимых тканей Презентация по биологии на тему _Клетка_ строение, химический состав, жизнедеятельност (1)

Презентация по биологии на тему _Клетка_ строение, химический состав, жизнедеятельност (1) Многообразие плоских червей. Циклы развития паразитических плоских червей. Урок 4

Многообразие плоских червей. Циклы развития паразитических плоских червей. Урок 4 Витаминнарсәламәтлек дуслары

Витаминнарсәламәтлек дуслары Бром и его биологическое значение

Бром и его биологическое значение Биология наука о живом мире

Биология наука о живом мире Растения Тульской области

Растения Тульской области Скелет человека. Скелет туловища

Скелет человека. Скелет туловища Кожа - надёжная защита организма

Кожа - надёжная защита организма Обґрунтування параметрів дозуючого пристрою безпілотного літального апарату для біологічного захисту рослин

Обґрунтування параметрів дозуючого пристрою безпілотного літального апарату для біологічного захисту рослин Систематика и классификация микроорганизмов

Систематика и классификация микроорганизмов Строение эукариотических клеток

Строение эукариотических клеток Карточки большие. Введение в биологию. 5 класс

Карточки большие. Введение в биологию. 5 класс Растения и животные Африки

Растения и животные Африки Тигровая акула

Тигровая акула Биохимия фактора активации тромбоцитов

Биохимия фактора активации тромбоцитов Пищеварительная система

Пищеварительная система Кто летает и поет, с нами рядышком живет

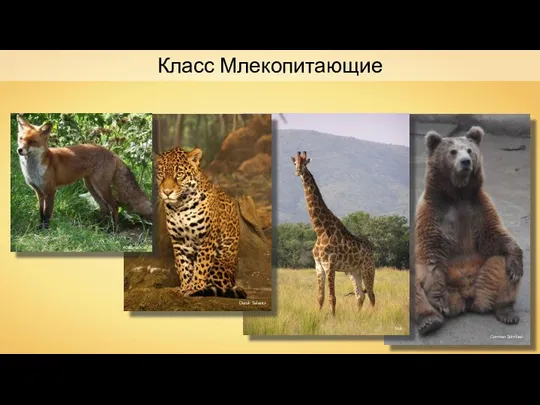

Кто летает и поет, с нами рядышком живет Класс Млекопитающие

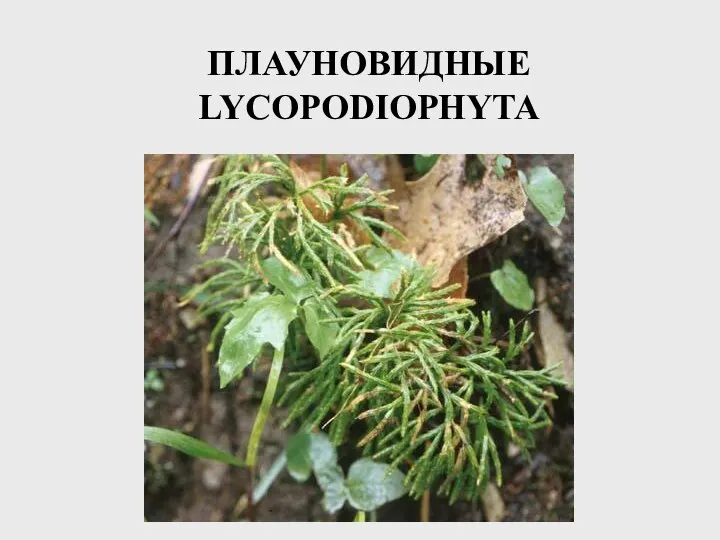

Класс Млекопитающие plaunovidnye-lycopodiophyta (1)

plaunovidnye-lycopodiophyta (1) Нижегородский Ботанический сад

Нижегородский Ботанический сад Шерешень. Особенности рода

Шерешень. Особенности рода Артериолы, венулы и капилляры м. мозговой оболочки кошки

Артериолы, венулы и капилляры м. мозговой оболочки кошки Грифовая черепаха

Грифовая черепаха Эволюционное учение. История представлений об эволюции живой природы

Эволюционное учение. История представлений об эволюции живой природы Съедобные и ядовитые грибы

Съедобные и ядовитые грибы Пингвины. Виды пингвинов

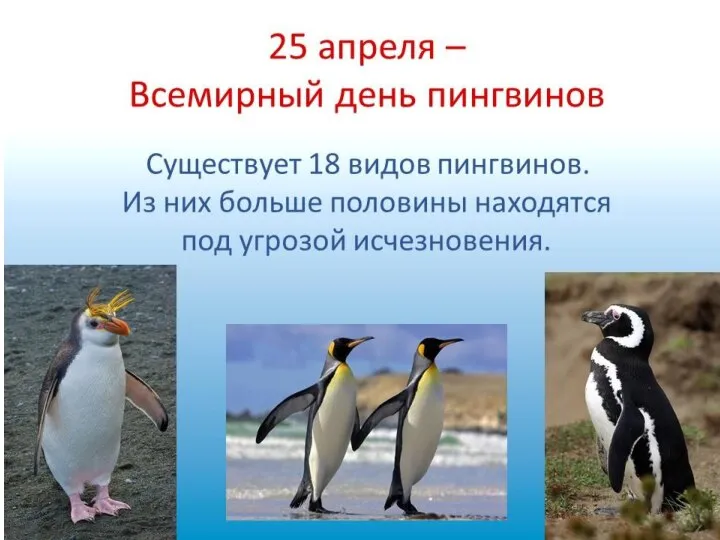

Пингвины. Виды пингвинов