Содержание

- 2. План лекции: Основные физиологические свойства нервных центров. Особенности распространения возбуждения в ЦНС Торможение в ЦНС. Природа

- 3. – это совокупность нейронов, необходимых для осуществления определенного рефлекса или регуляции определенной функции (центр дыхания, сосудодвигательный

- 4. СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ Суммация возбуждения – сочетание двух или нескольких подпороговых раздражителей вызывает ответ, в то

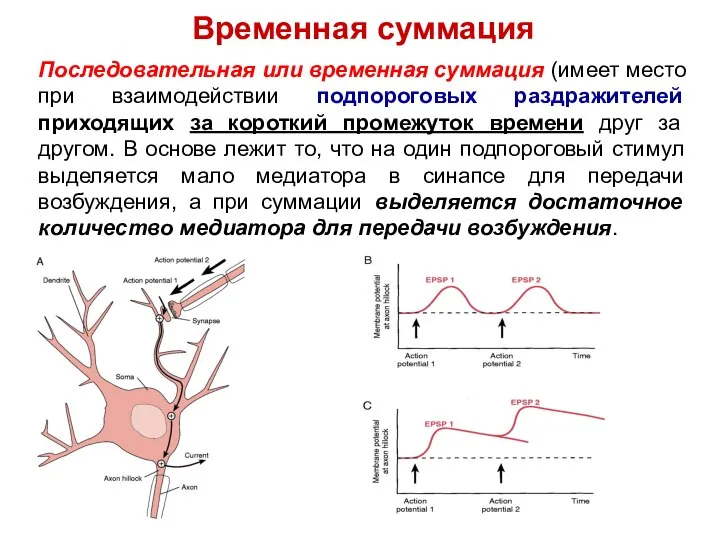

- 5. Временная суммация Последовательная или временная суммация (имеет место при взаимодействии подпороговых раздражителей приходящих за короткий промежуток

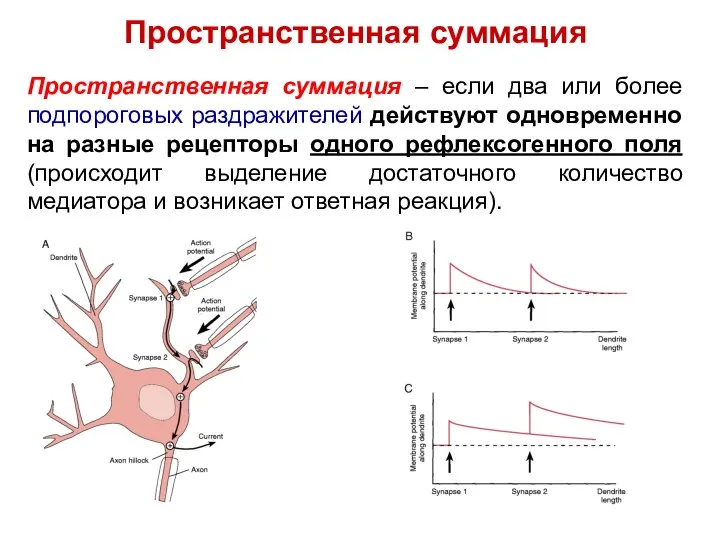

- 6. Пространственная суммация Пространственная суммация – если два или более подпороговых раздражителей действуют одновременно на разные рецепторы

- 7. ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТМА Частота импульсов от ЦНС к рабочему органу относительно независимо от частоты раздражения, т.е. в

- 8. ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТМА Трансформация ритма возможна и в сторону уменьшения. Это объясняется снижением возбудимости нервного цента за

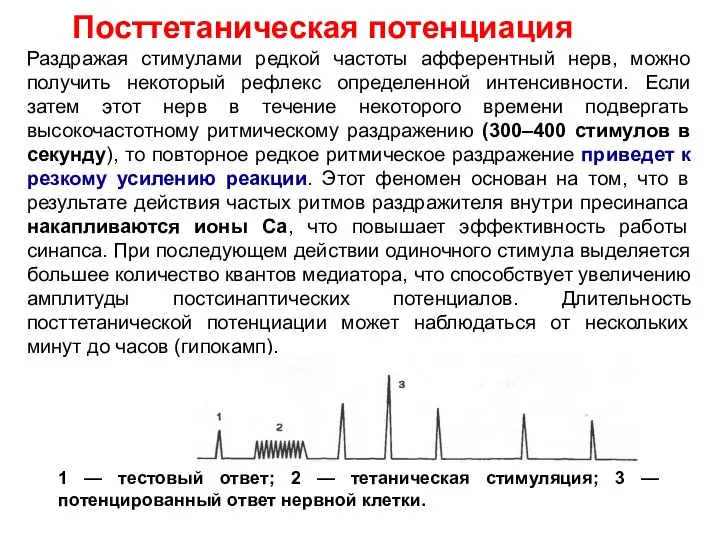

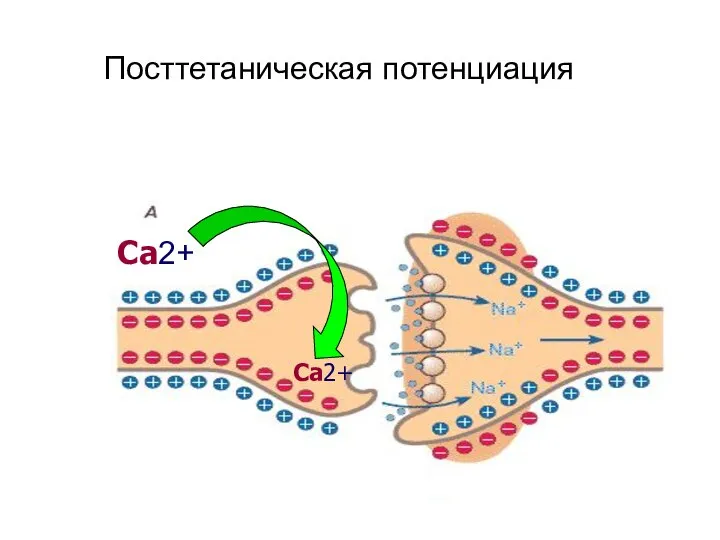

- 9. Посттетаническая потенциация Раздражая стимулами редкой частоты афферентный нерв, можно получить некоторый рефлекс определенной интенсивности. Если затем

- 10. Посттетаническая потенциация Са2+ Са2+

- 11. Инерционность – способность длительно удерживать возбуждение после окончания действия стимула. Низкая лабильность и высокая утомляемость НЦ.

- 12. Избирательная чувствительность к химическим веществам. По сравнению с другими тканями нейроны обладают высокой избирательной чувствительностью ко

- 13. Тонус НЦ. Тонус, или наличие определенной фоновой активности НЦ, определяется тем, что в покое в отсутствие

- 14. Пластичность — это способность НЦ изменять свое прямое функциональное назначение и расширять свои функциональные возможности. Это

- 15. Пластичность синапса Это функциональная и морфологическая перестройка синапса: Увеличение пластичности: облегчение (пресинаптическая природа, Са++), потенциация (постсинаптическая

- 16. Долговременные формы пластичности Долговременная потенциация – длительное усиление синаптической передачи на выскочастотное раздражение, может продолжаться дни

- 17. Особенности распространения возбуждения в ЦНС

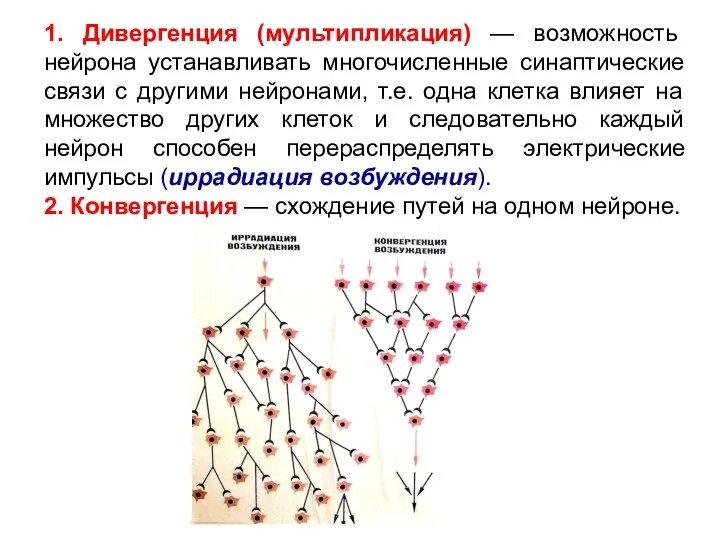

- 18. 1. Дивергенция (мультипликация) — возможность нейрона устанавливать многочисленные синаптические связи с другими нейронами, т.е. одна клетка

- 19. 3. Одностороннее проведение возбуждения. Через НЦ передача возбуждения возможна от рецепторного нейрона к вставочному или эфферентному,

- 20. Время рефлекса Центральное время рефлекса Время рефлекса (латентный период рефлекса) – это время от момента нанесения

- 21. Центральное время рефлекса– это промежуток времени, за который нервный импульс проводится по структурам мозга. В случае

- 22. Коленный рефлекс Моносинаптический. В результате резкого растяжения проприорецепторов четырехглавой мышцы происходит разгибание голени (- оборонительный проприорецептивный

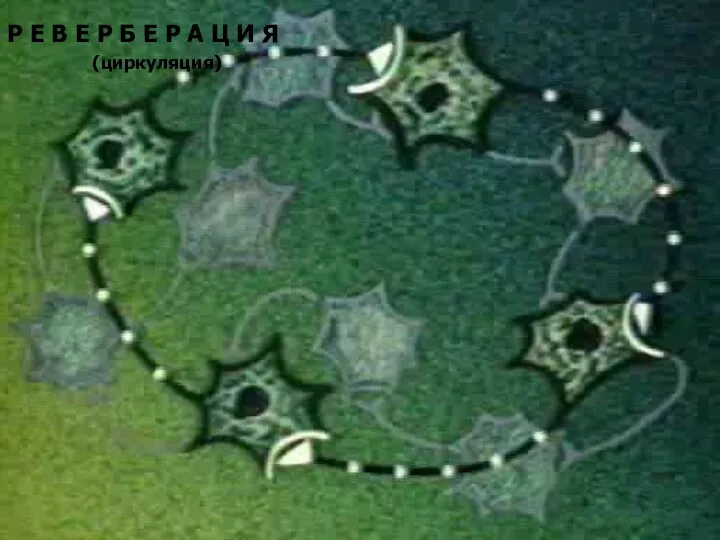

- 23. Реверберация. Рефлекторные акты заканчиваются не всегда прекращением действия возбуждения, а через некоторое время, что связано с

- 24. Р Е В Е Р Б Е Р А Ц И Я (циркуляция)

- 25. Торможение – активный самостоятельный физиологический процесс, вызываемый возбуждением и направленный на ослабление, прекращение или предотвращение другого

- 26. Т о р м о ж е н и е Торможение нервных клеток, центров – равный

- 27. Функции торможения Ограничивает распространение возбуждения в ЦНС (иррадиацию, реверберацию, мультипликацию и др. ) и способствует его

- 28. Центральное торможение открыл И.М. Сеченов в 1863 г

- 29. У лягушки Сеченов И.М. удалял большие полушария на уровне зрительных бугров. После чего раздражал заднюю лапку

- 30. Центральное торможение в ЦНС (Сеченовское)

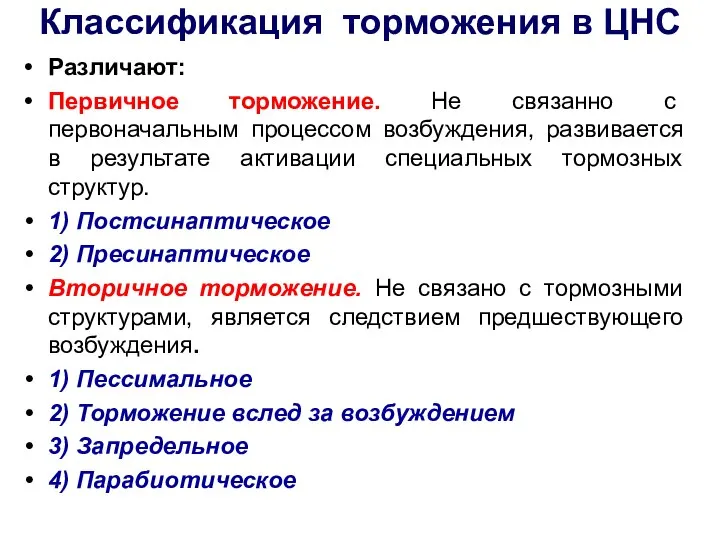

- 31. Классификация торможения в ЦНС Различают: Первичное торможение. Не связанно с первоначальным процессом возбуждения, развивается в результате

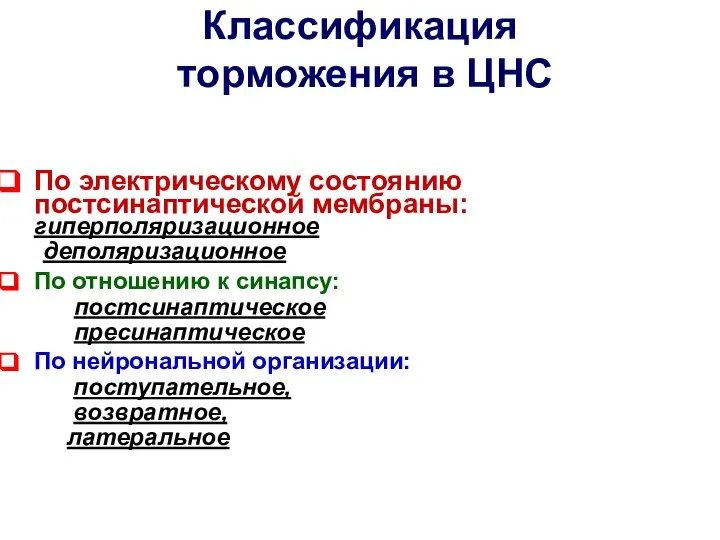

- 32. Классификация торможения в ЦНС По электрическому состоянию постсинаптической мембраны: гиперполяризационное деполяризационное По отношению к синапсу: постсинаптическое

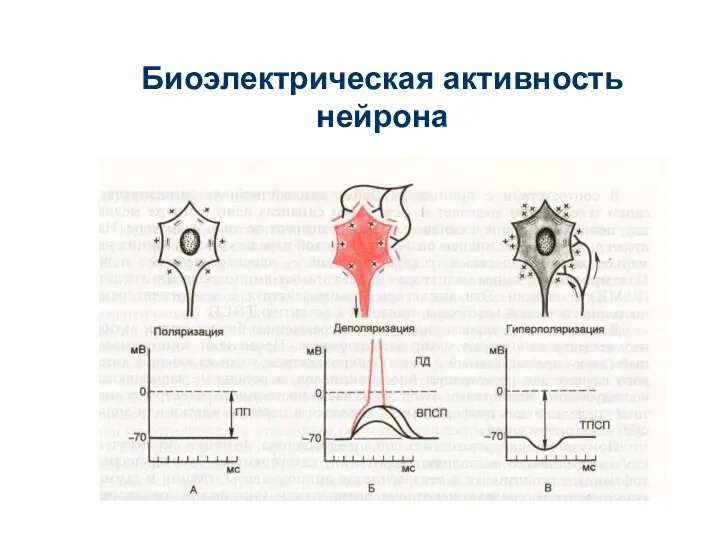

- 33. Биоэлектрическая активность нейрона

- 34. Т о р м о з н ы е медиаторы - Возникновение ТПСП в ответ на

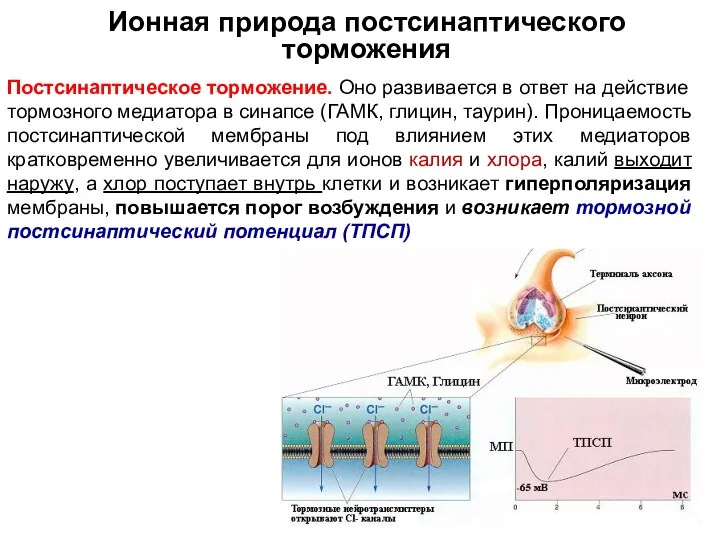

- 35. Ионная природа постсинаптического торможения Постсинаптическое торможение. Оно развивается в ответ на действие тормозного медиатора в синапсе

- 36. ПОСТСИНАПТИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ГАМК ТПСП Cl К Если МП постсинаптической мембраны менее отрицательный(50-60 мВ), то Cl входит

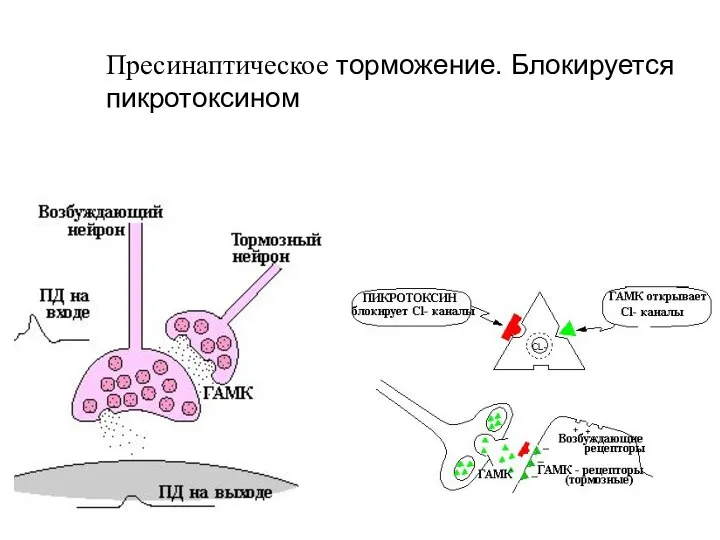

- 37. Пресинаптическое торможение Осуществляется посредством специальных тормозных интернейронов. Его структурной основой являются аксо-аксональные синапсы, образованные терминалиями аксонов

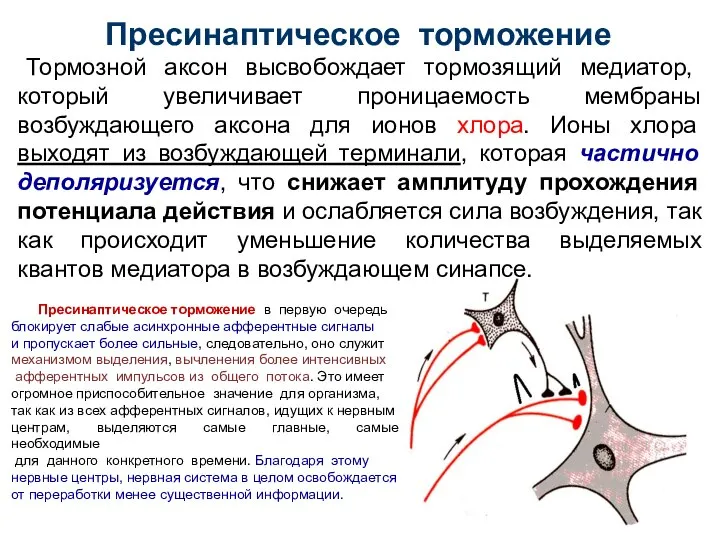

- 38. Пресинаптическое торможение Тормозной аксон высвобождает тормозящий медиатор, который увеличивает проницаемость мембраны возбуждающего аксона для ионов хлора.

- 39. Афферентные импульсы от мышцы – сгибателя с помощью клеток Реншоу вызывают пресинаптическое торможение на афферентном нерве,

- 40. Классификация видов Первичное постсинаптическое торможение: а) Центральное (Сеченовское) торможение. б) Корковое в) Возвратное торможение г) Реципрокное

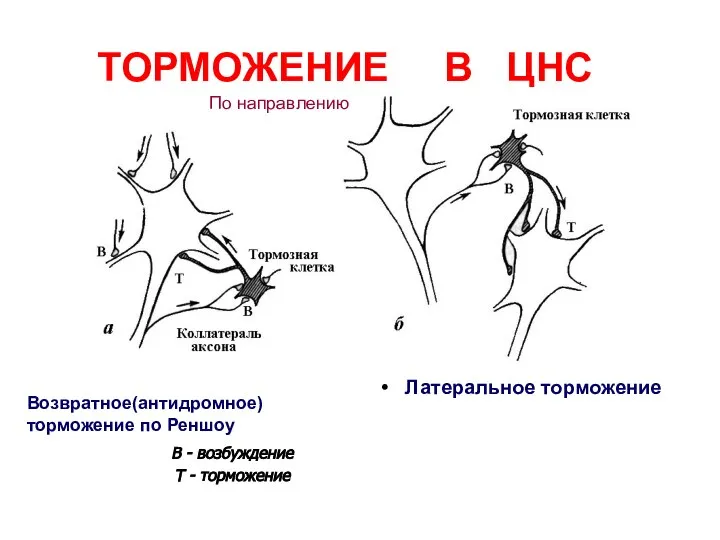

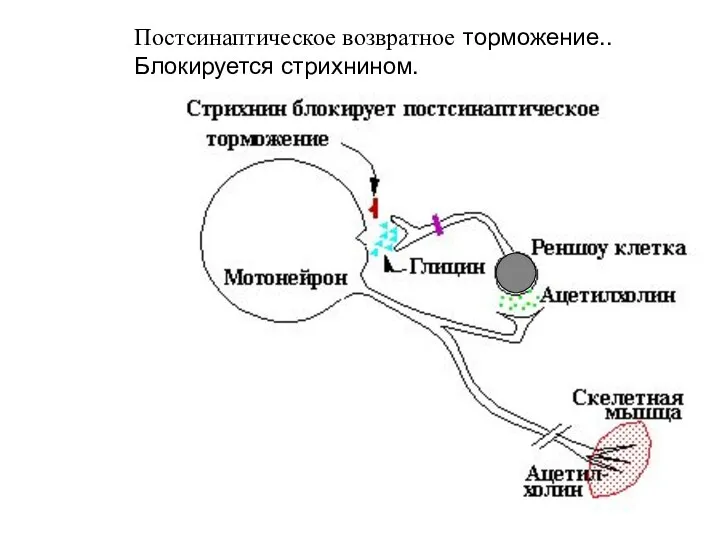

- 41. Возвратное (антидромное) торможение 1. Антидромное (возвратное) импульсы от мотонейрона одновременно с активацией мышцы, через коллатералии аксона,

- 42. Реципрокное торможение – на уровне сегментов спинного мозга Основано на том, что одни и те же

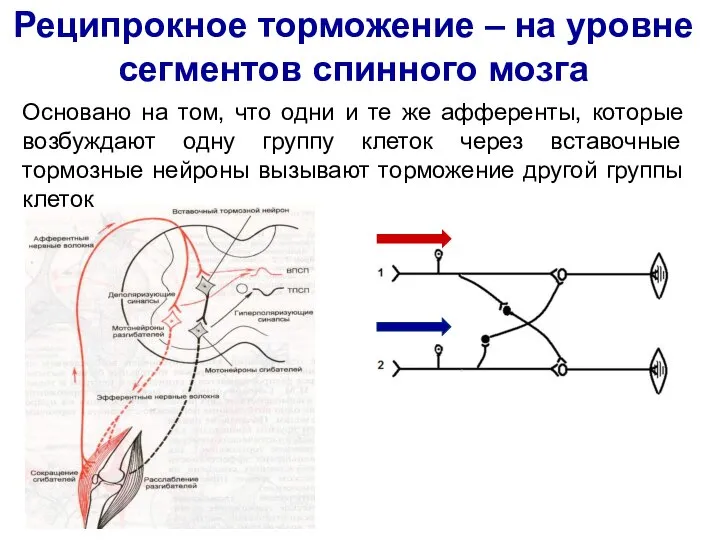

- 43. Латеральное торможение Вставочные нейроны способны влиять не только на возбуждающую клетку, но и на соседние, где

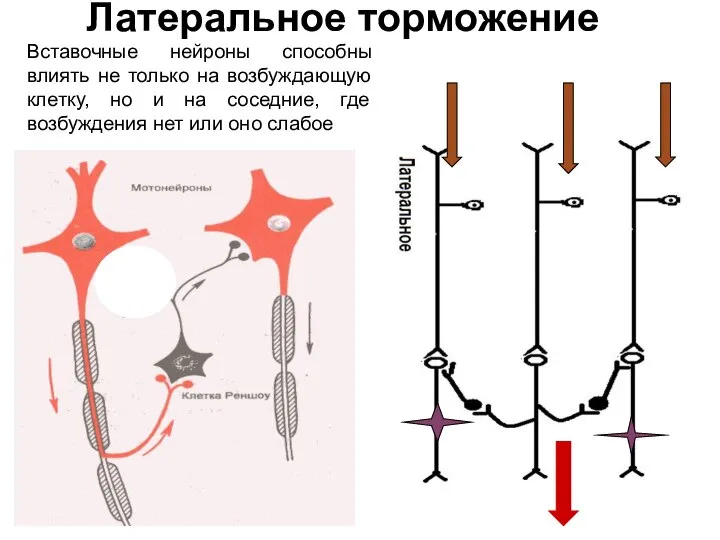

- 44. В - возбуждение Т - торможение ТОРМОЖЕНИЕ В ЦНС Латеральное торможение Возвратное(антидромное) торможение по Реншоу По

- 45. ВТОРИЧНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Запредельное торможение или охранительное. возникает на раздражение превышающее предел работоспособности нейронов. Оно препятствует истощению

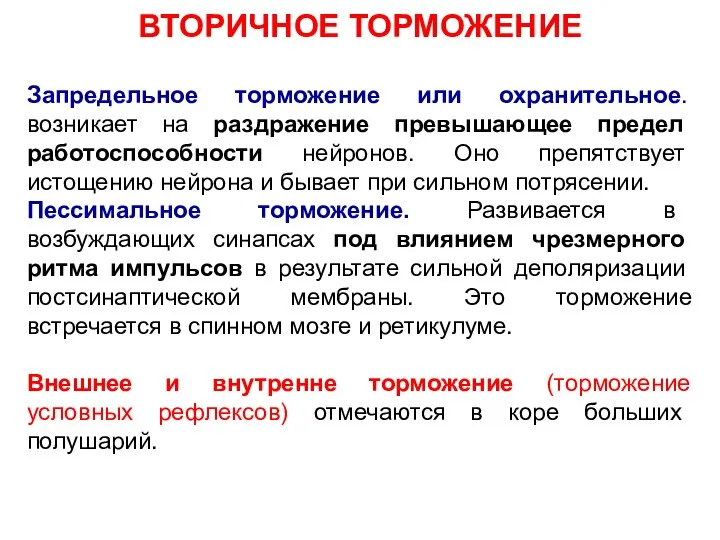

- 46. Примеры нарушения торможения в ЦНС НАРУШЕНИЕ ПОСТСИНАПТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ: СТРИХНИН - блокада рецепторов тормозных синапсов. СТОЛБНЯЧНЫЙ ТОКСИН

- 47. Постсинаптическое возвратное торможение.. Блокируется стрихнином.

- 48. Пресинаптическое торможение. Блокируется пикротоксином

- 49. ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИИ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 50. Осуществление каждого рефлекса зависит от: – состояния ЦНС в данный момент времени – совокупности межцентральных соотношений

- 51. Принцип реципрокности. В опыте на животных он стимулировал определенные точки двигательной зоны коры и установил, что

- 52. Шагательный рефлекс Примеры рефлекторных дуг А. непрерывное возбуждение двигательных центров ЦНС разбивается на поочередные акты возбуждение

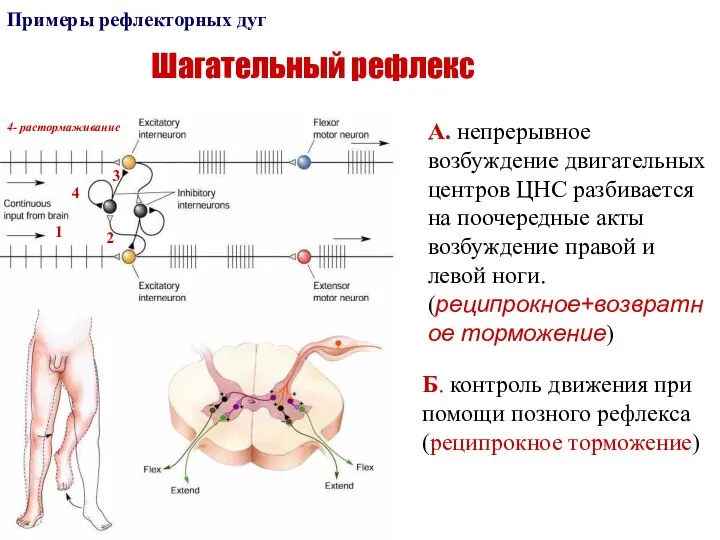

- 53. Принцип реципрокной (взаимосочетанной) иннервации

- 54. Индукция. Индукцией называется свойство основного нервного процесса (возбуждения и торможения) вызывать вокруг себя и после себя

- 55. Взаимотормозящие влияния рефлексов, основанные на реципрокном торможении, называются одновременной отрицательной индукцией. Сильное и длительное раздражение возбуждает

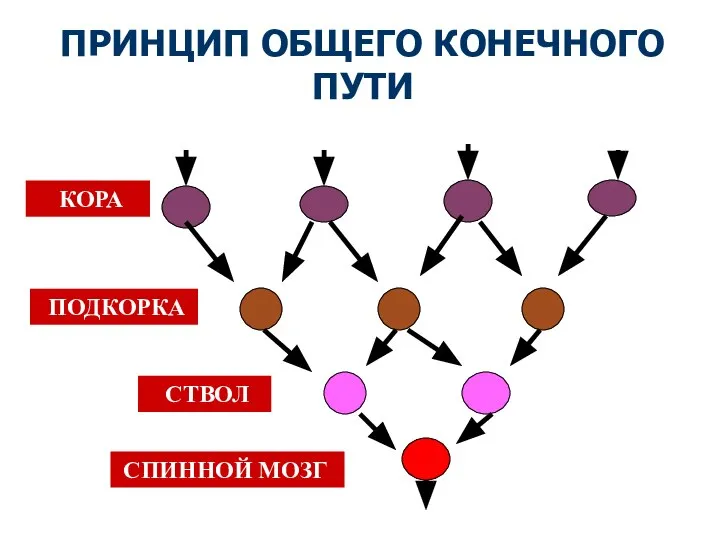

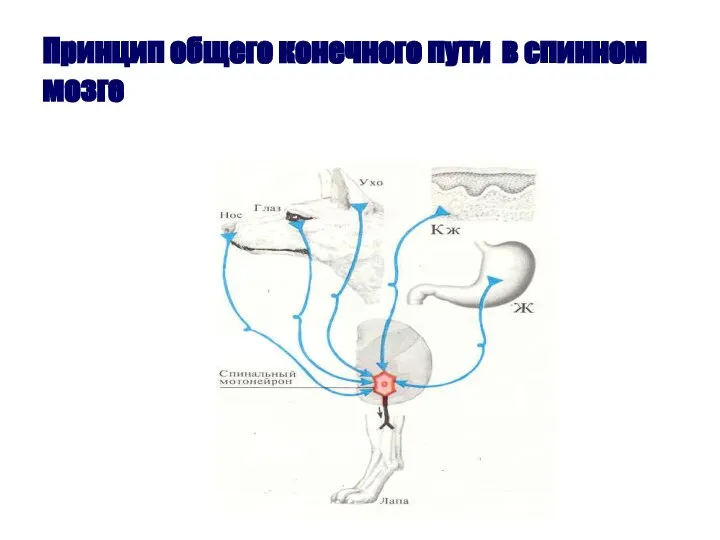

- 56. Принцип общего «конечного пути». Открыт английским физиологом Ч. Шеррингтоном (1906). Один и тот же рефлекс (например,

- 57. ПРИНЦИП ОБЩЕГО КОНЕЧНОГО ПУТИ КОРА ПОДКОРКА СТВОЛ СПИННОЙ МОЗГ

- 58. Принцип общего конечного пути в спинном мозге

- 59. Принцип обратной связи. Любой рефлекторный акт контролируется благодаря обратной связи с центром. Обратная связь состоит во

- 60. Различают обратную связь положительную (усиливающую рефлекс, который является источником обратной афферентации) и отрицательную, когда рефлекс, ее

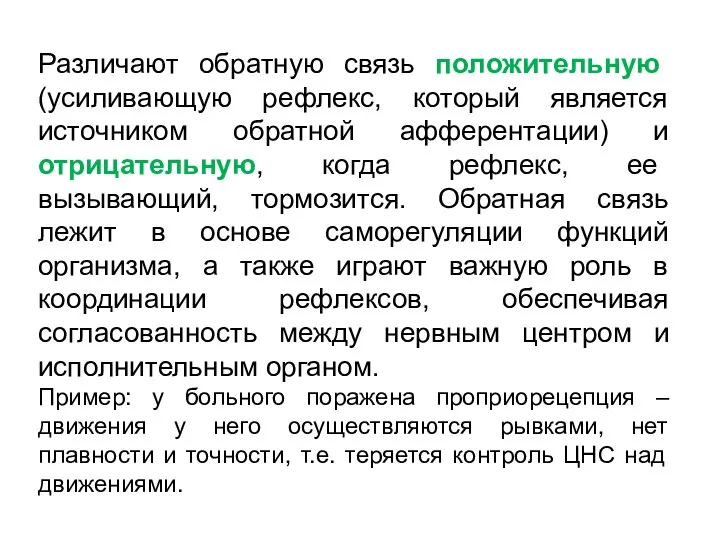

- 61. ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА ОБРАТНАЯ АФФЕРЕНТАЦИЯ

- 62. По окончании реакции на раздражитель возбуждение некоторое время остается повышенным и поэтому порог раздражения понижается, а

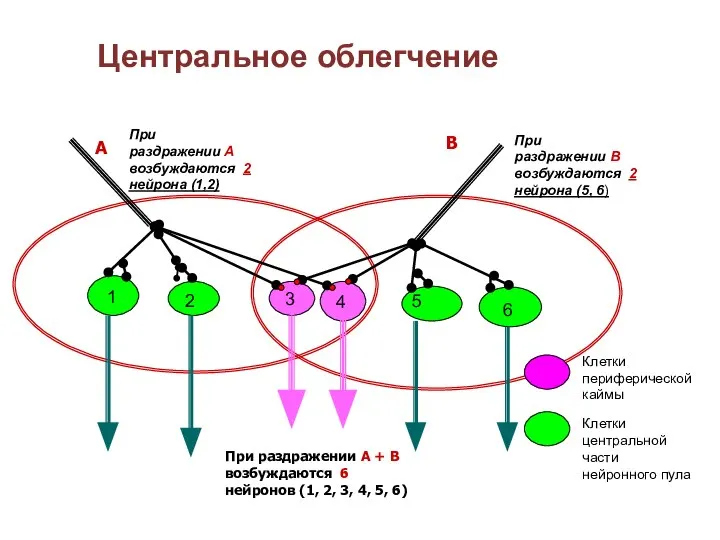

- 63. Центральное облегчение 1 2 3 4 5 6 А В При раздражении А возбуждаются 2 нейрона

- 64. Окклюзия. Если одновременно раздражать две группы афферентов, каждая из которых дает сильный сократительный рефлекс мышцы, то

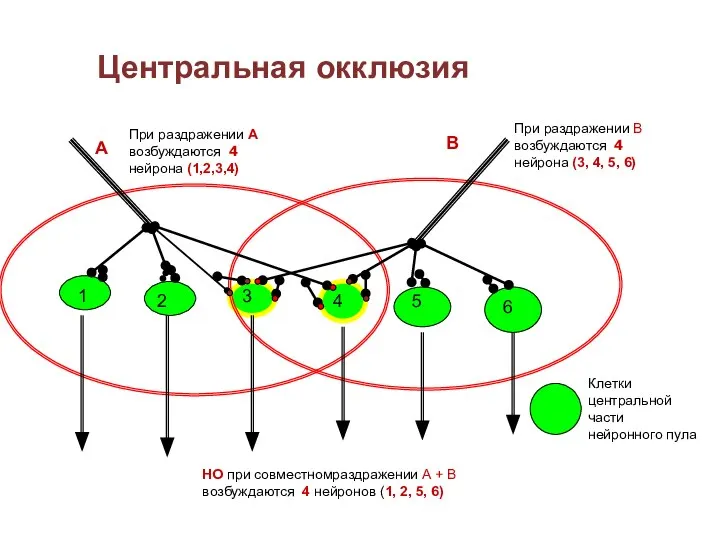

- 65. Центральная окклюзия 1 2 3 4 5 6 А В При раздражении А возбуждаются 4 нейрона

- 66. Принцип Доминанты Алексей Алексеевич Ухтомский профессор СПбГУ, сформулировал этот принцип

- 67. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНАНТЫ ( ПО А.А.Ухтомскому, 1931) ДОМИНАНТА - временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе,

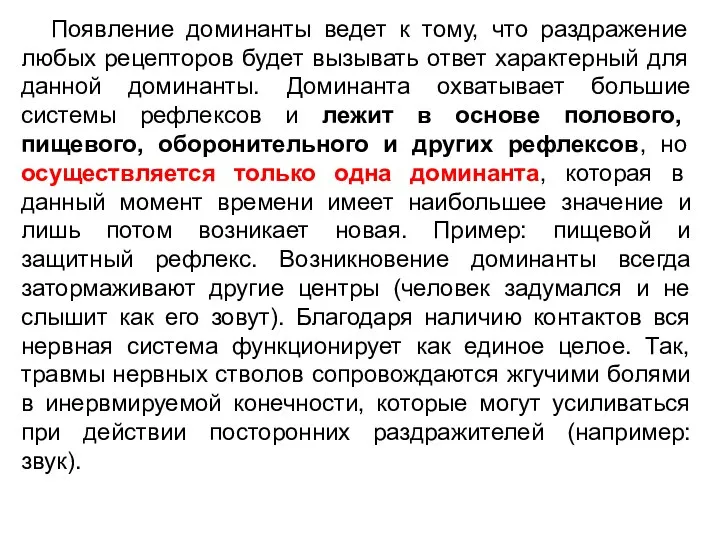

- 68. Появление доминанты ведет к тому, что раздражение любых рецепторов будет вызывать ответ характерный для данной доминанты.

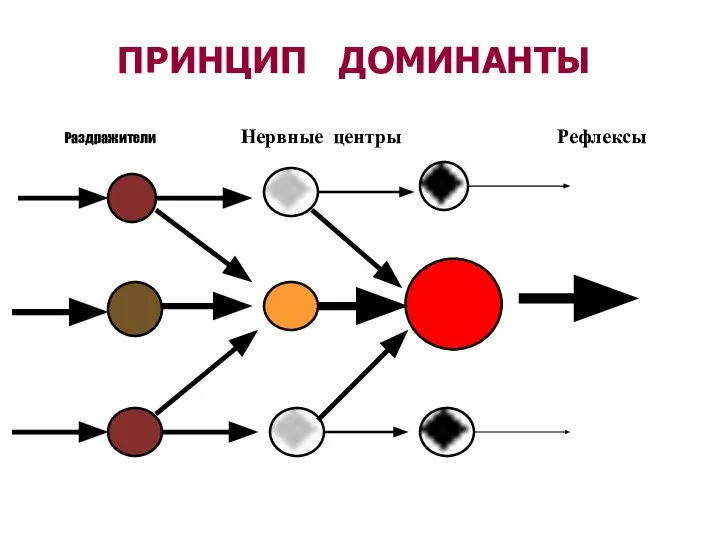

- 69. ПРИНЦИП ДОМИНАНТЫ Раздражители Нервные центры Рефлексы

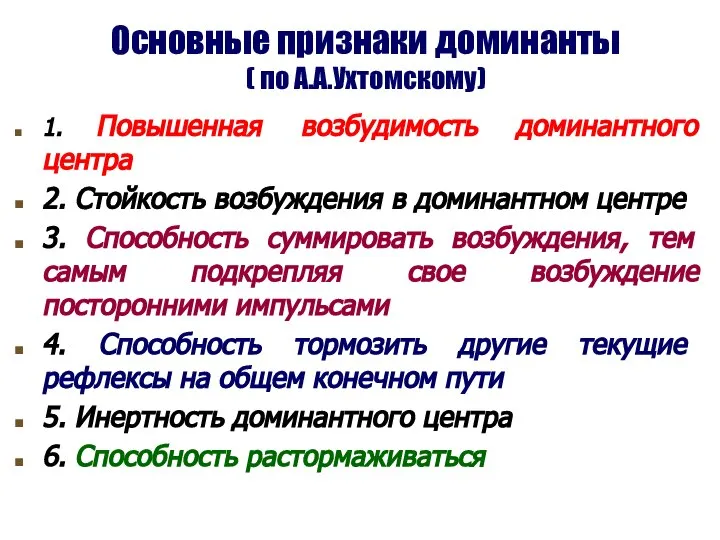

- 70. Основные признаки доминанты ( по А.А.Ухтомскому) 1. Повышенная возбудимость доминантного центра 2. Стойкость возбуждения в доминантном

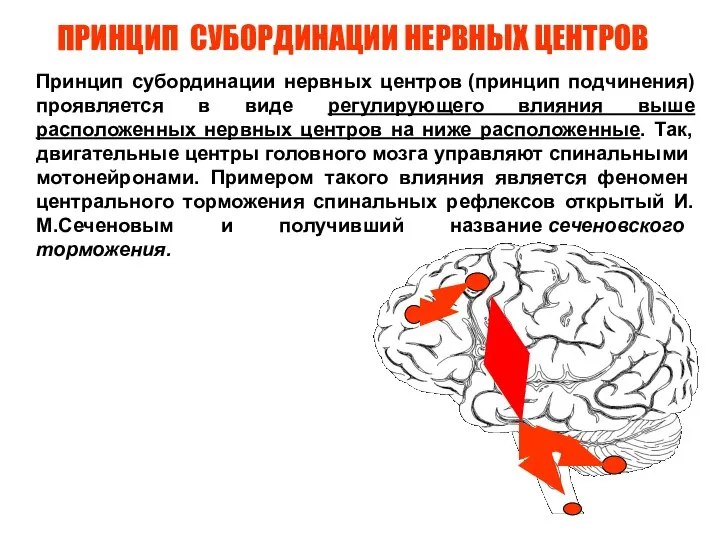

- 71. ПРИНЦИП СУБОРДИНАЦИИ НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ Принцип субординации нервных центров (принцип подчинения) проявляется в виде регулирующего влияния выше

- 73. Скачать презентацию

Антропогенез. Рамапитеки

Антропогенез. Рамапитеки Многообразие растений

Многообразие растений Слуховой анализатор

Слуховой анализатор Человек, природа, общество

Человек, природа, общество Ornitologue Chasseur d’images

Ornitologue Chasseur d’images Тиосульфатное дыхание у представителя рода Thiothrix (Thiothrix litoralis (AS))

Тиосульфатное дыхание у представителя рода Thiothrix (Thiothrix litoralis (AS)) Простейшие

Простейшие НПЦРИЗ - территория пептидов

НПЦРИЗ - территория пептидов Энзимология III. Регуляция активности

Энзимология III. Регуляция активности Общая характеристика Покрытосеменных и их классификация

Общая характеристика Покрытосеменных и их классификация Индикатор успеваемости. Контрольно-измерительные материалы по биологии для 8-9 классов

Индикатор успеваемости. Контрольно-измерительные материалы по биологии для 8-9 классов Классификация цветковых растений Цель: познакомиться с классификацией растений Научиться давать классификацию растения

Классификация цветковых растений Цель: познакомиться с классификацией растений Научиться давать классификацию растения Виды брожжения

Виды брожжения Витамины

Витамины занятие 1

занятие 1 Головной мозг

Головной мозг Презентация на тему РАКООБРАЗНЫЕ

Презентация на тему РАКООБРАЗНЫЕ  Газообмен всей поверхностью тела

Газообмен всей поверхностью тела Презентация на тему Прибрежно-водные растения

Презентация на тему Прибрежно-водные растения  Сердечный цикл. 8 класс

Сердечный цикл. 8 класс Лимфатическая система

Лимфатическая система Ткани растений и животных

Ткани растений и животных Введение в микробиологию и иммунологию. Классификация и таксономия микроорганизмов

Введение в микробиологию и иммунологию. Классификация и таксономия микроорганизмов Царство грибы (часть 1)

Царство грибы (часть 1) Подкласс Астериды

Подкласс Астериды Новая эпоха в генетике

Новая эпоха в генетике Центральная нервная система. Brainstem

Центральная нервная система. Brainstem Типы соединения костей. Опора и движение урок 4

Типы соединения костей. Опора и движение урок 4