Содержание

- 2. «Человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Это одинаково справедливо относится как к

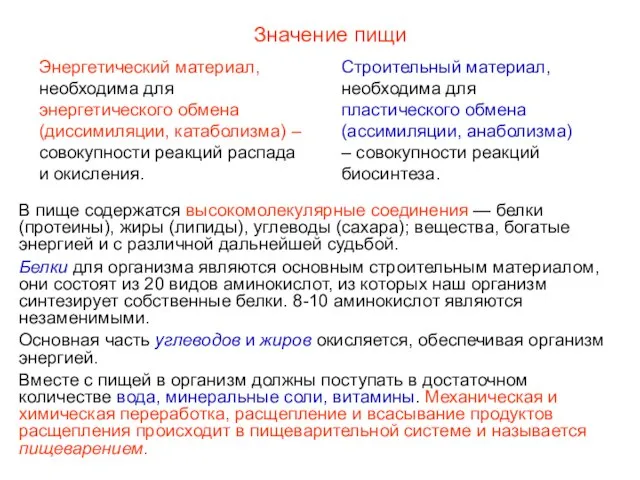

- 3. В пище содержатся высокомолекулярные соединения — белки (протеины), жиры (липиды), углеводы (сахара); вещества, богатые энергией и

- 4. Значение пищи

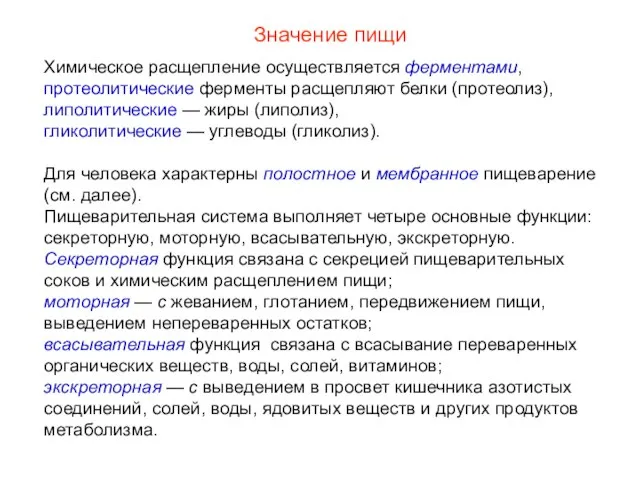

- 5. Химическое расщепление осуществляется ферментами, протеолитические ферменты расщепляют белки (протеолиз), липолитические — жиры (липолиз), гликолитические — углеводы

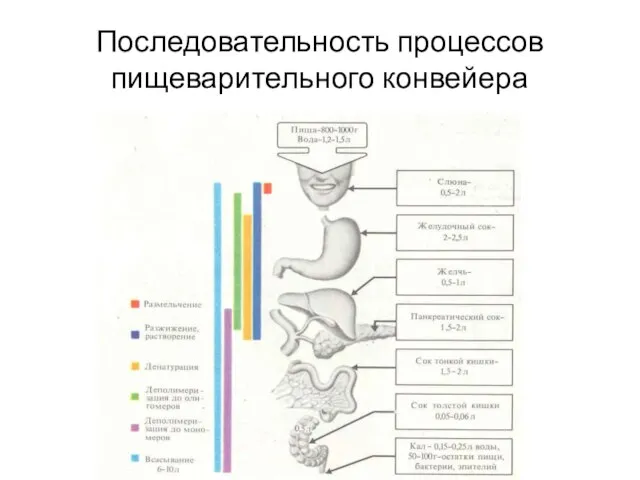

- 7. Последовательность процессов пищеварительного конвейера

- 8. ТИПЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ СИМБИОНТНОЕ АУТОЛИТИЧЕСКОЕ СОБСТВЕННОЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ПОЛОСТНОЕ ПРИСТЕНОЧНОЕ ЦИТОПЛАЗ- ФАГОЛИЗО- МОНОФАЗНОЕ ГЕТЕРОФАЗНОЕ МАТИЧЕСКОЕ СОМАЛЬНОЕ ПОЛОСТНОЕ ПРИСТЕНОЧНОЕ

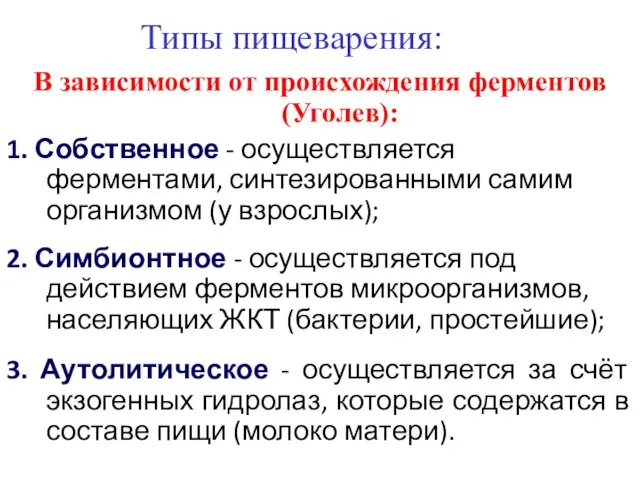

- 9. Типы пищеварения: В зависимости от происхождения ферментов (Уголев): 1. Собственное - осуществляется ферментами, синтезированными самим организмом

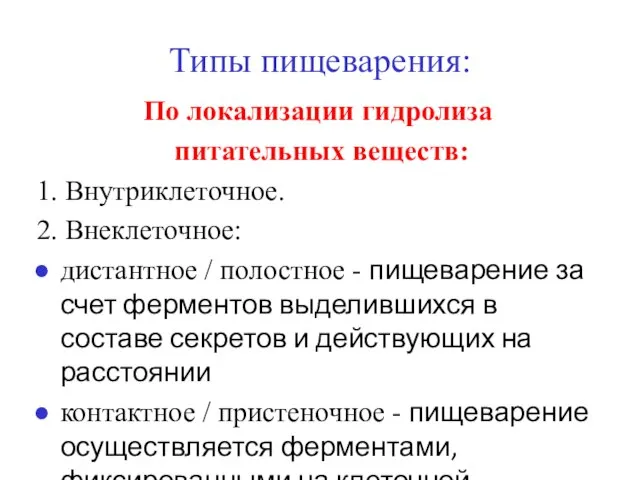

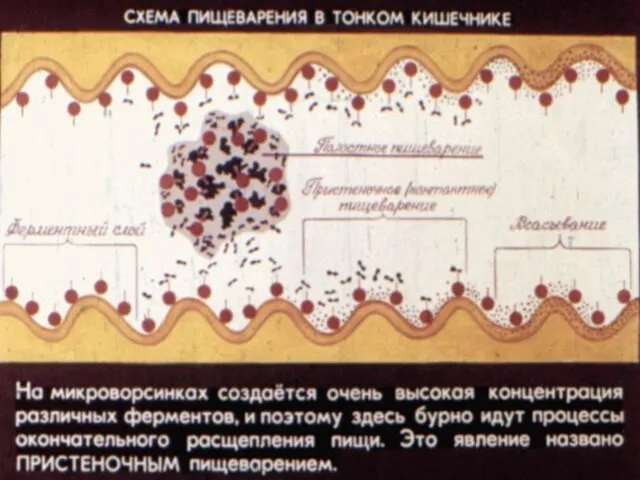

- 10. Типы пищеварения: По локализации гидролиза питательных веществ: 1. Внутриклеточное. 2. Внеклеточное: дистантное / полостное - пищеварение

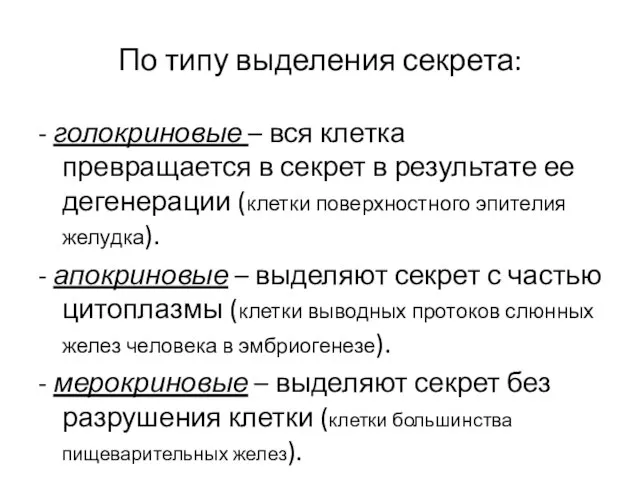

- 11. По типу выделения секрета: - голокриновые – вся клетка превращается в секрет в результате ее дегенерации

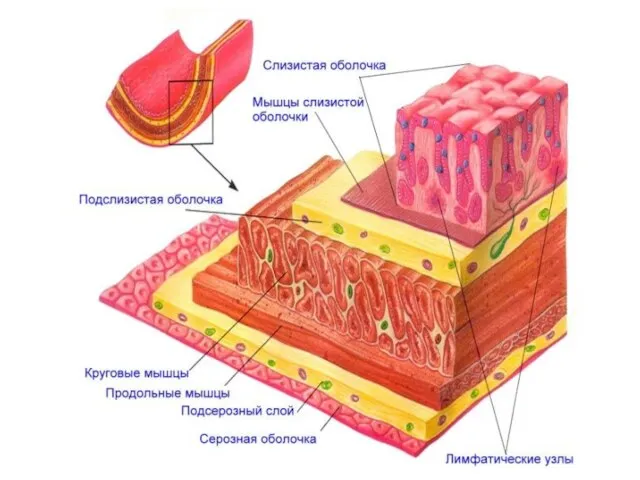

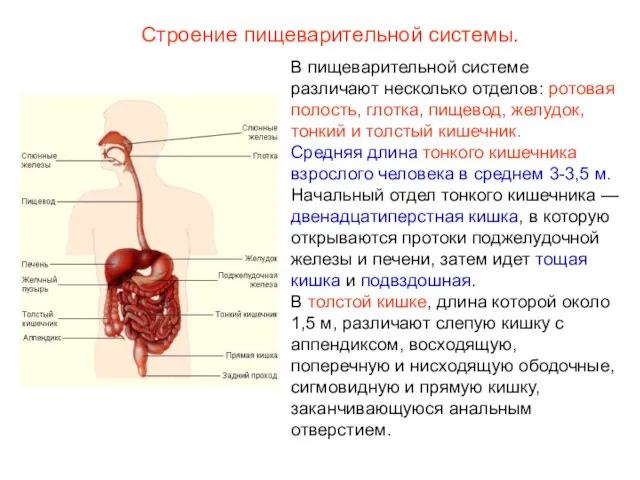

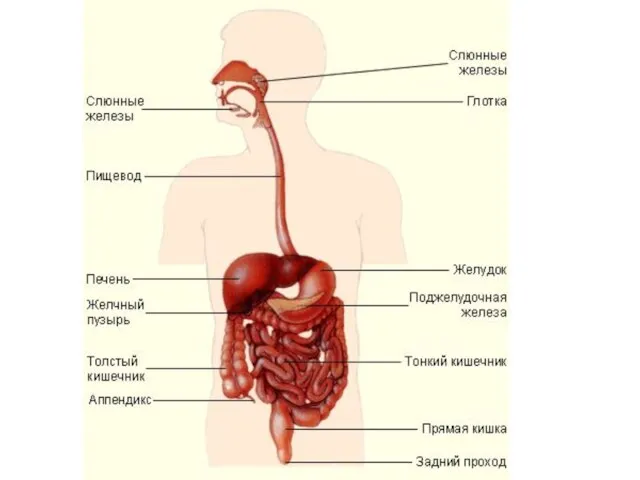

- 13. Строение пищеварительной системы. В пищеварительной системе различают несколько отделов: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий и

- 15. Аналитическая (съедобное-несъедобное) Пищеварительная Речевая Мимическая Защитная Экскреторная Терморегуляторная Регуляторная Функции органов ротовой полости:

- 16. Основные процессы пищеварения в полости рта : 1) первичный анализ веществ, которые поступают в организм (функция

- 17. Рецепция ротовой полости Механорецепция Хеморецепция, в т.ч. вкусовая рецепция Терморецеция

- 18. 5 фаз жевательного периода: 1. Фаза покоя. 2. Введения пищи в рот. 3. Первоначального дробления. 4.

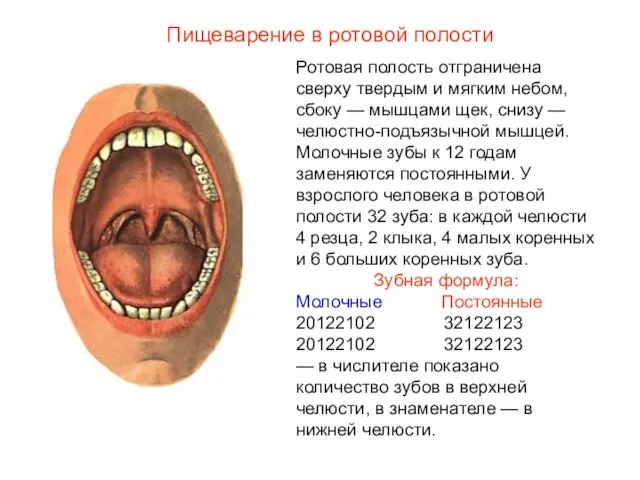

- 19. Ротовая полость отграничена сверху твердым и мягким небом, сбоку — мышцами щек, снизу — челюстно-подъязычной мышцей.

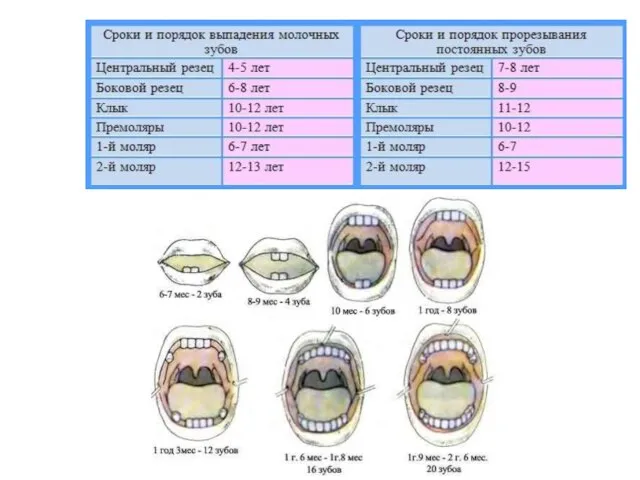

- 20. Прорезывание молочных зубов начинается на 6-7 месяце и заканчивается к 3 годам жизни. У ребенка 20

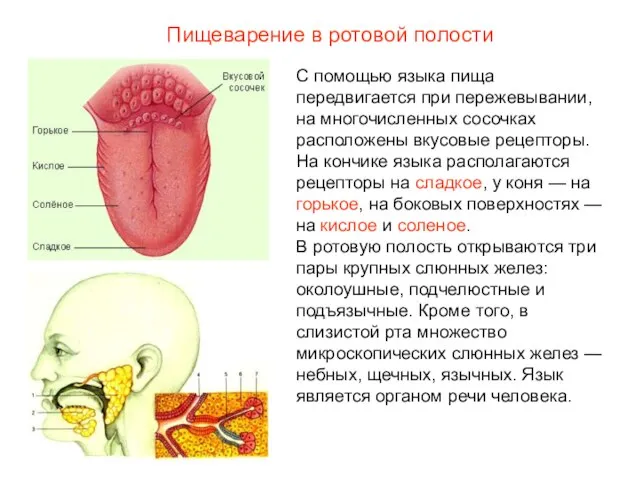

- 22. С помощью языка пища передвигается при пережевывании, на многочисленных сосочках расположены вкусовые рецепторы. На кончике языка

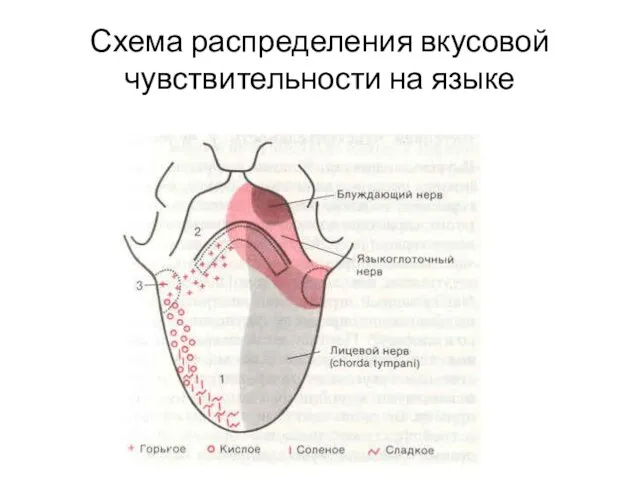

- 23. Схема распределения вкусовой чувствительности на языке

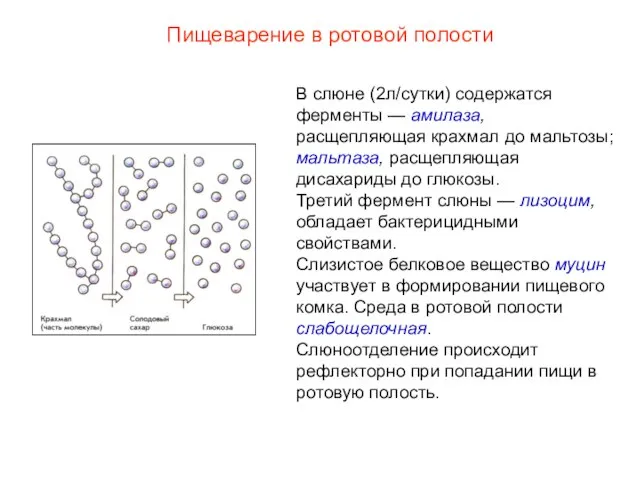

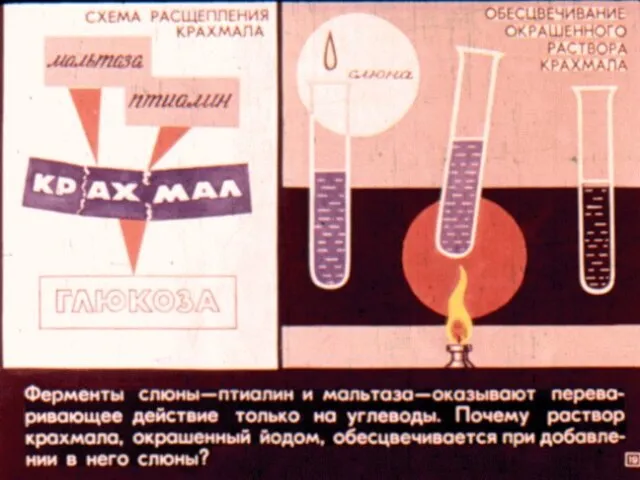

- 24. В слюне (2л/сутки) содержатся ферменты — амилаза, расщепляющая крахмал до мальтозы; мальтаза, расщепляющая дисахариды до глюкозы.

- 25. Состав слюны В сутки продукция слюны составляет от 0,5 до 2,0 л. рН слюны, в зависимости

- 26. Барьерная функция слюны обеспечивается: лизоцимом, нуклеазой слюны (антивирусное действие), иммуноглобулином А (нейтрализует экзотоксины) лейкоцитами (в 1

- 27. Регуляторная функция слюны обеспечивает: саморегуляцию ЖКТ, рост эпителия полости рта, зубов, регенерацию слизистой пищевода и желудка,

- 28. Патология гипосамия (или сиалопения) - уменьшение выделения слюны (например, при лихорадке; при приеме некоторых антидепрессантов), сиалорея

- 30. От рецепторов полости рта возбуждение по чувствительным нейронам предается в центр слюноотделения продолговатого мозга, оттуда по

- 31. Функции желудка: 1. Депонирование пищи (3-10 часов). 2. Секреторная 3. Двигательная 4. Защитная 5. Регуляторная 6.

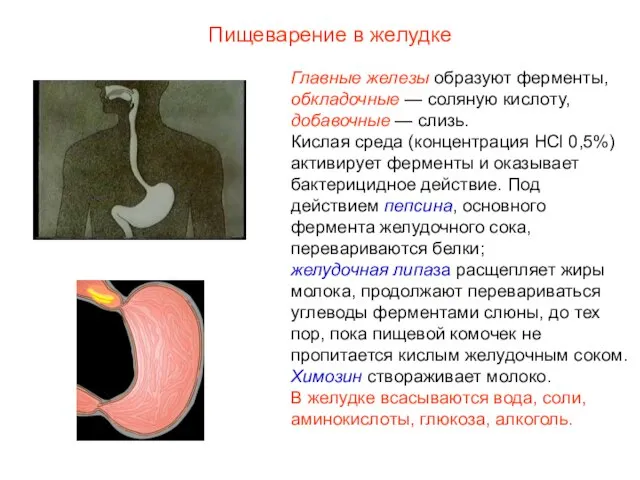

- 32. Главные железы образуют ферменты, обкладочные — соляную кислоту, добавочные — слизь. Кислая среда (концентрация HCl 0,5%)

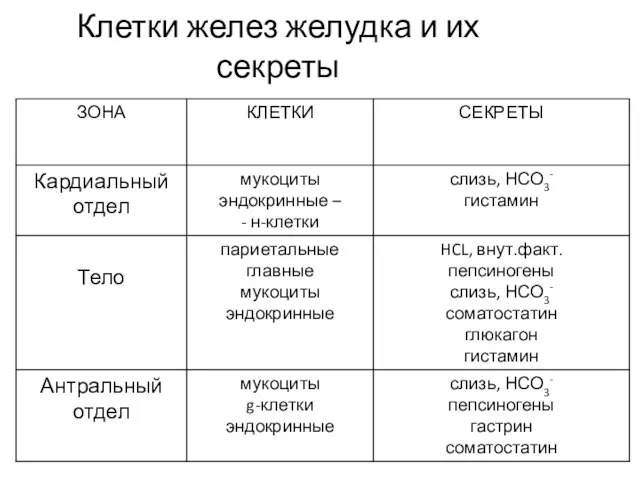

- 33. Железистые клетки желудка

- 34. Клетки желез желудка и их секреты

- 35. Состав желудочного сока За сутки - 2 - 2,5 л. желудочного сока. Изоосмотичен плазме крови. Содержание

- 36. Роль соляной кислоты в процессах пищеварения 1) способствует набуханию белков, облегчая их гидролиз; 2) способствует превращению

- 37. Ферменты желудочного сока: 1. Пепсин А - имеет оптимум рН : 1,5 - 2,0 2. Гастриксин

- 38. 1. Желудочная липаза - расщепляет эмульгированные жиры при рН= 5,9-7,9. 2. Лизоцим - оказывает антибактериальное действие.

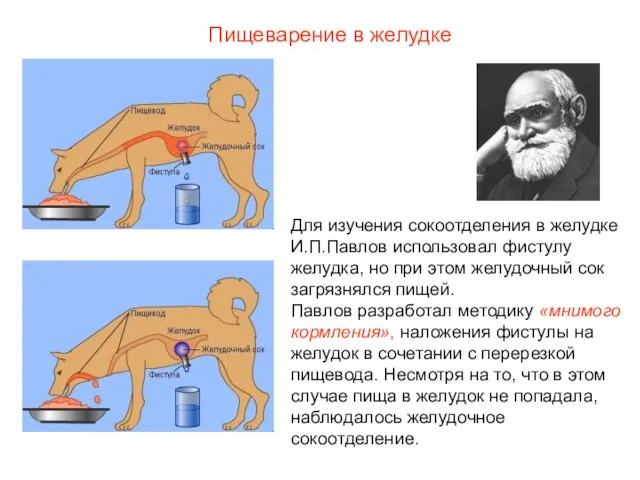

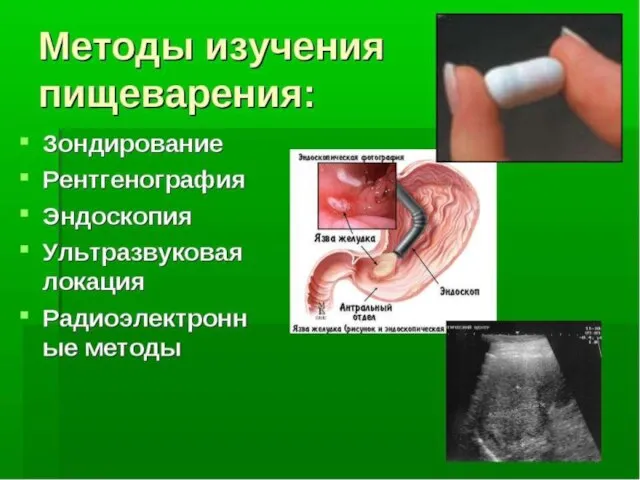

- 39. Для изучения сокоотделения в желудке И.П.Павлов использовал фистулу желудка, но при этом желудочный сок загрязнялся пищей.

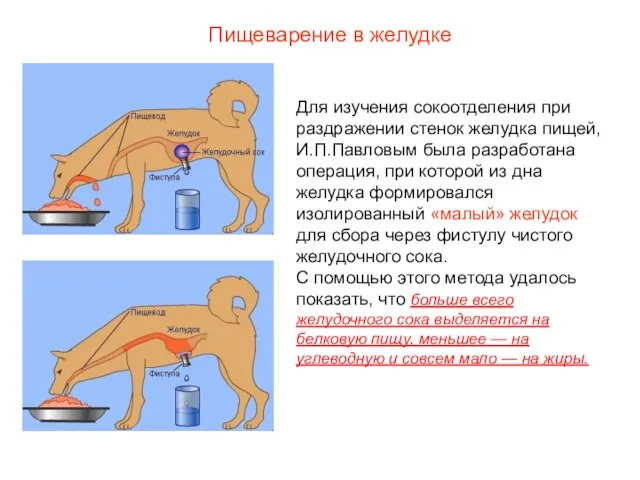

- 40. Для изучения сокоотделения при раздражении стенок желудка пищей, И.П.Павловым была разработана операция, при которой из дна

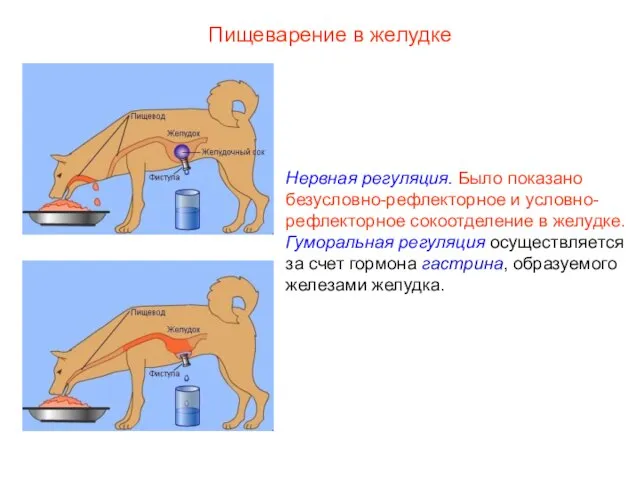

- 41. Нервная регуляция. Было показано безусловно-рефлекторное и условно-рефлекторное сокоотделение в желудке. Гуморальная регуляция осуществляется за счет гормона

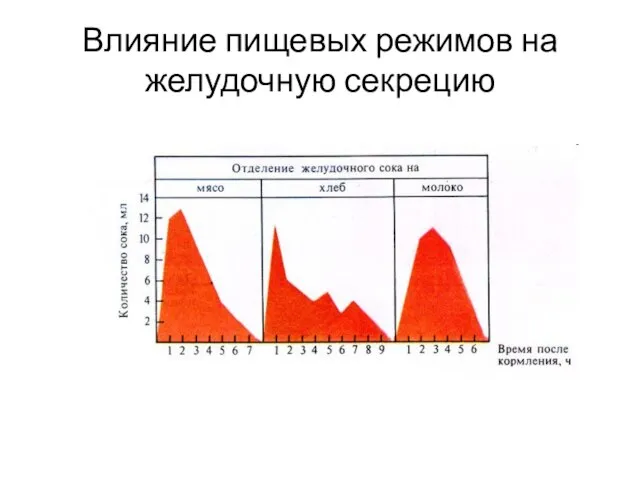

- 42. Влияние пищевых режимов на желудочную секрецию

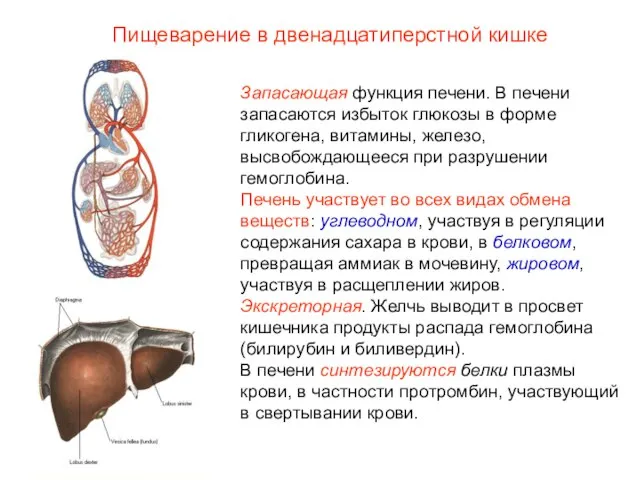

- 43. В ворота печени входят воротная вена печени, печеночная артерия, выходят печеночная вена и печеночный проток. В

- 44. Запасающая функция печени. В печени запасаются избыток глюкозы в форме гликогена, витамины, железо, высвобождающееся при разрушении

- 45. Функции печени - Детоксикационная или барьерная - Пищеварительная - Депонирующая - Метаболическая - Гомеостатическая - Экскреторная

- 46. ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЕ Желчь образуется в гепатоцитах печени, потом системой желчных протоков попадает в желчный пузырь и через

- 47. Состав желчи

- 48. Функции желчи: 1. Желчь необходима для нейтрализации кислого желудочного содержимого. 2. Белки желчи связывают пепсин, устраняя

- 49. Роль желчи в пищеварении Активирует поджелудочную и кишечную липазу, трипсин панкреатического сока, увеличивая секрецию сока. Инактивирует

- 50. Систематическое употребление спиртных напитков вызывает тяжелейшее заболевание печени. У алкоголиков происходит ее перерождение — секреторные клетки

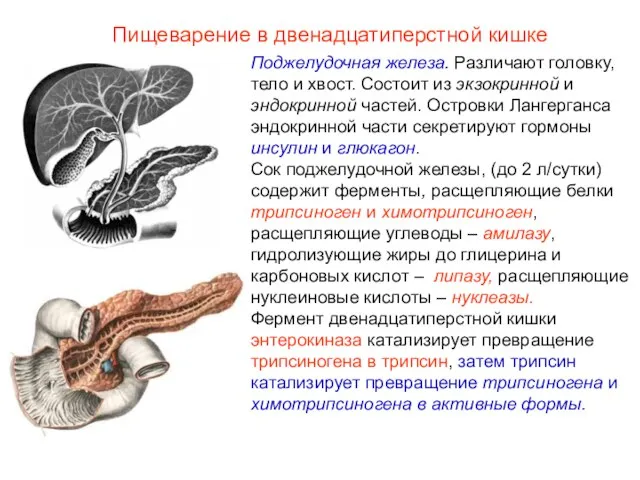

- 51. Поджелудочная железа. Различают головку, тело и хвост. Состоит из экзокринной и эндокринной частей. Островки Лангерганса эндокринной

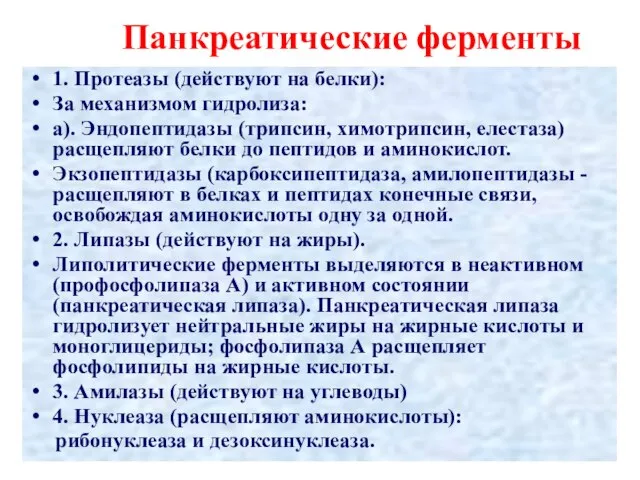

- 52. Панкреатические ферменты 1. Протеазы (действуют на белки): За механизмом гидролиза: а). Эндопептидазы (трипсин, химотрипсин, елестаза) расщепляют

- 53. МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Трипсиноген Ацинарная клетка поджелудочной железы 12-палая кишка энтерокиназа Трипсин хемотрипсиноген

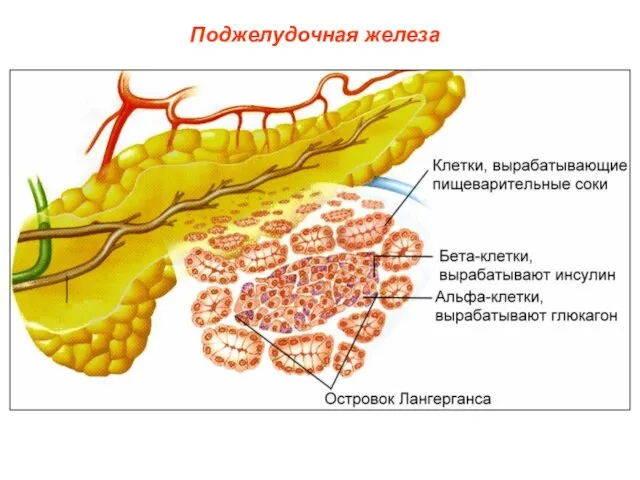

- 54. Поджелудочная железа

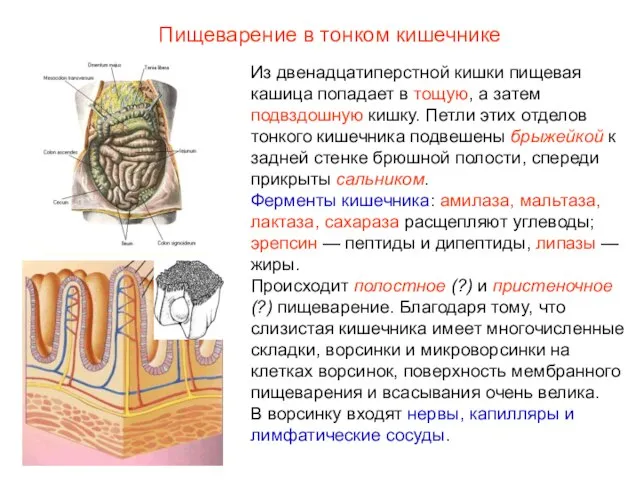

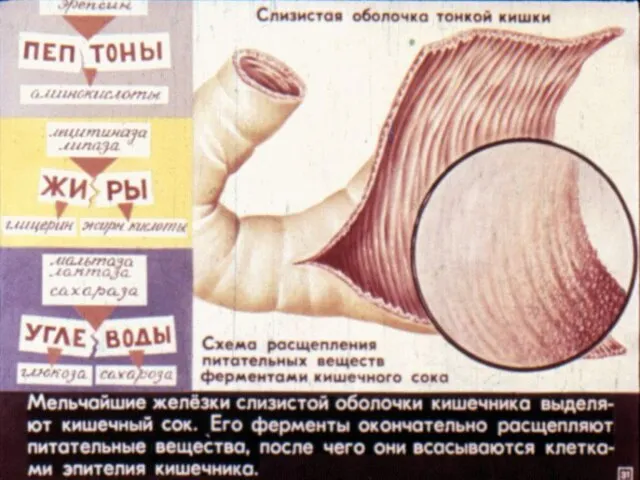

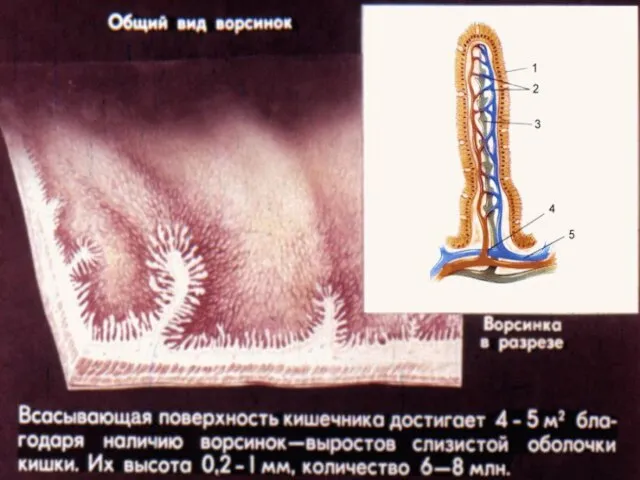

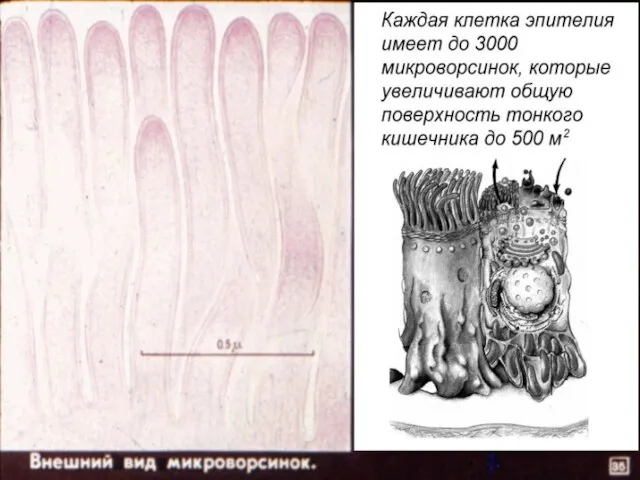

- 55. Из двенадцатиперстной кишки пищевая кашица попадает в тощую, а затем подвздошную кишку. Петли этих отделов тонкого

- 56. ХИМУС Перистальтика - это согласованое сокращение циркулярных и продольных мышечных слоев. При этом выше от химуса

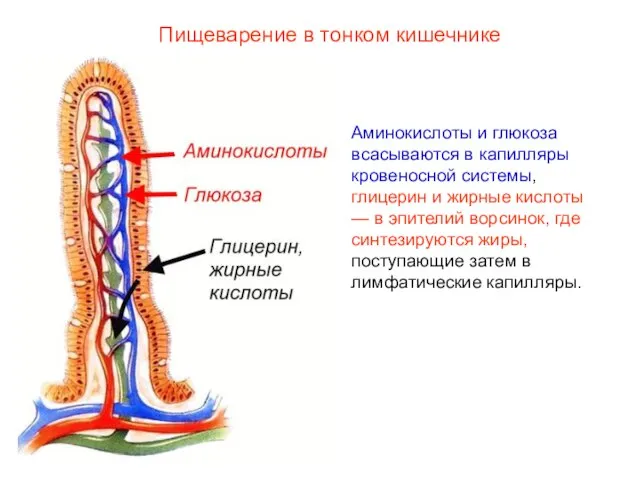

- 61. Аминокислоты и глюкоза всасываются в капилляры кровеносной системы, глицерин и жирные кислоты — в эпителий ворсинок,

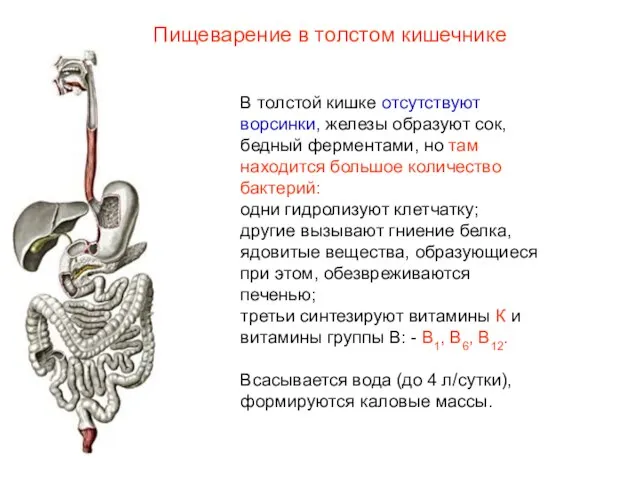

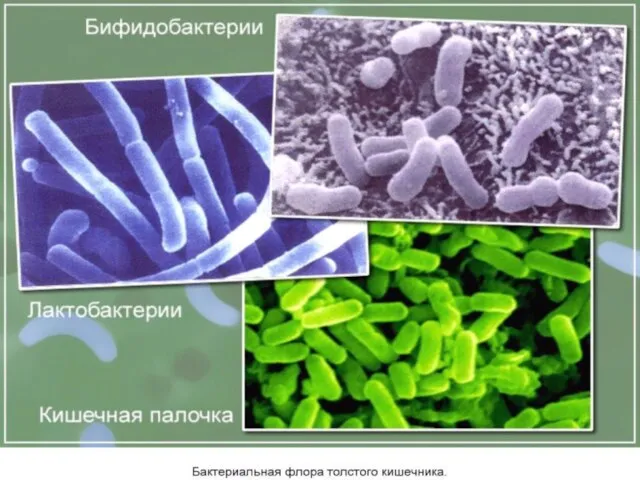

- 62. В толстой кишке отсутствуют ворсинки, железы образуют сок, бедный ферментами, но там находится большое количество бактерий:

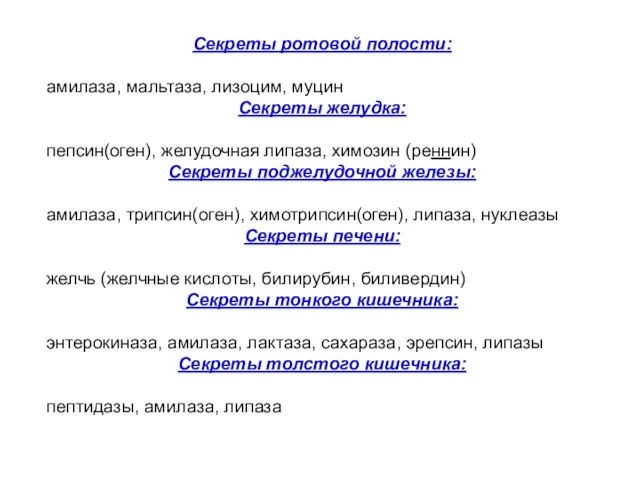

- 64. Секреты ротовой полости: амилаза, мальтаза, лизоцим, муцин Секреты желудка: пепсин(оген), желудочная липаза, химозин (реннин) Секреты поджелудочной

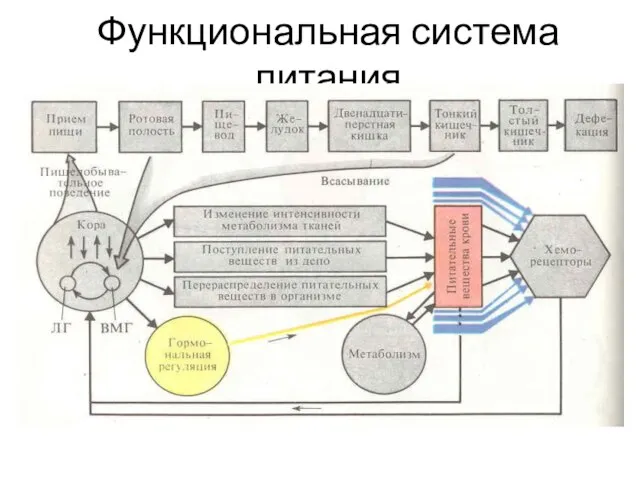

- 67. Функциональная система питания

- 68. Голод – физиологическое состояние, отражающее потребность организма в питательных веществах, объективно связано с их низким уровнем

- 69. Существуют две теории, объясняющие возбуждение латеральных ядер гипоталамуса Периферическая теория - первичным при возникновении чувства голода

- 70. При снижении уровня питательных веществ возбуждение латеральных ядер происходит двумя путями: рефлекторный путь - возбуждаются рецепторы

- 71. Гуморальные теории голода: Глюкостатическая (нехватка в крови углеводов), Аминоацидостатическая (нехватка в крови белков), Липостатическая (нехватка в

- 72. Насыщение – объективное состояние, связанное с поступлением в организм пищи и нормализацией уровня питательных веществ в

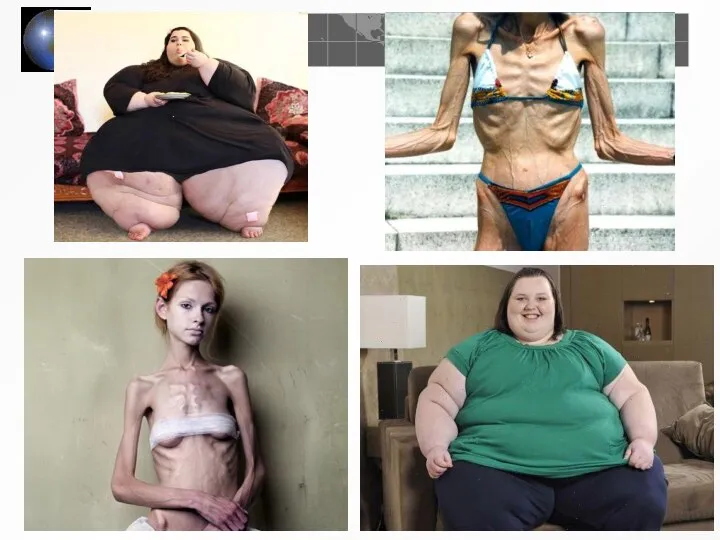

- 73. Аппетит – стремление чело-века к приему определенного вида пищи. Расстройства аппетита: Анорексия (полная потеря аппетита) Булимия

- 74. Делаем за три лекции это на 21.09.21г. Делаем до 75 слайда. Начало я вам уже проговаривал.

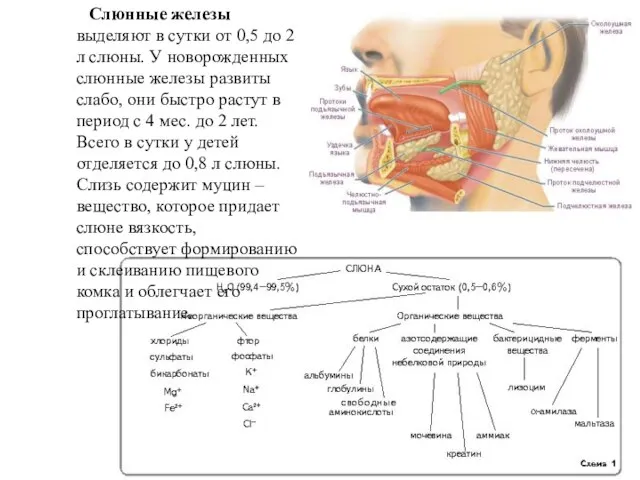

- 75. Слюнные железы выделяют в сутки от 0,5 до 2 л слюны. У новорожденных слюнные железы развиты

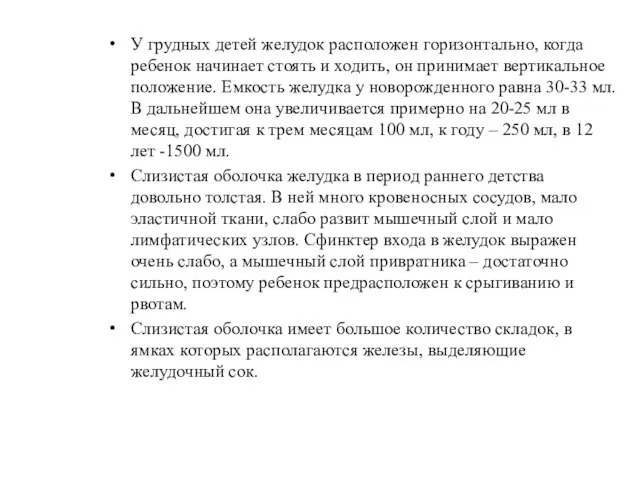

- 76. У грудных детей желудок расположен горизонтально, когда ребенок начинает стоять и ходить, он принимает вертикальное положение.

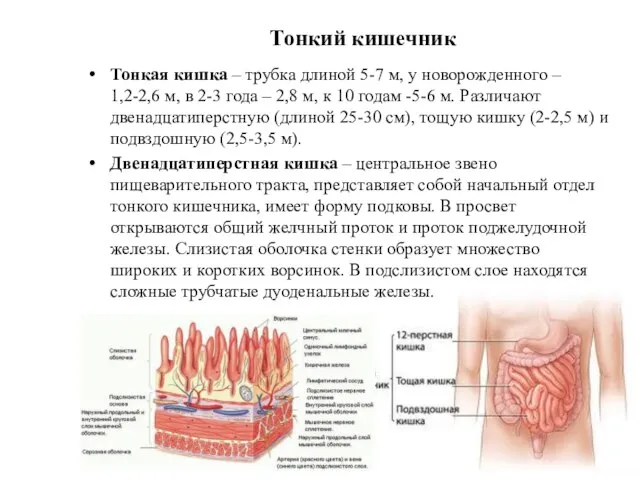

- 77. Тонкий кишечник Тонкая кишка – трубка длиной 5-7 м, у новорожденного – 1,2-2,6 м, в 2-3

- 78. Поджелудочная железа новорожденного имеет длину 4-5 см и массу 2-3 г. К 3-4 месяцам масса ее

- 79. Периодическая деятельность органов пищеварения

- 80. Сущность периодической деятельности состоит в том, что при пустом желудке и кишечнике в определенные периоды повышается

- 81. Периодическая деятельность проявляется в: - усилении слюноотделения, - сокращении стенок пищевода, - увеличении объема желудочного сока,

- 82. Периодическая деятельность ЖКТ сопровождается изменением функций других систем организма: возрастает ЧСС и дыхание; увеличивается кровоснабжение пищеварительных

- 83. ЦНС – изменение содержания в крови глюкозы и осмотического давления действует на периферические хеморецепторы и гипоталамус.

- 84. эндогенное питание и сохранение нормальной деятельности организма, выведение из крови экскретов, поддержание нормальной микрофлоры кишечника, поддержание

- 85. Питательный гомеостаз Более 100 лет назад Клод Бернар создал учение о постоянстве внутренней среды организма

- 86. Питательный гомеостаз - поддержание постоянной концентрации конкретных питательных веществ (белков, жиров, углеводов) - в соответствующих пределах.

- 87. Поскольку депонирование питательных веществ ограничено, сохранение питательного гомеостаза связано с ограничением скорости всасывания электролитов и питательных

- 88. Механизмы поддержания питательного гомеостаза имеют ряд закономерностей: Вещества, которые интенсивно выделяются в полость желудка и ДПК

- 89. Результат: в ЖКТ к поверхности контакта с кровью поступает не случайный набор пищевых субстратов, а среда

- 91. Скачать презентацию

Молекулярные и биохимические основы наследственности

Молекулярные и биохимические основы наследственности Презентация на тему Органы чувств

Презентация на тему Органы чувств  Презентация на тему Строение и функции хромосом

Презентация на тему Строение и функции хромосом  Физиология бактерий

Физиология бактерий Кислотно-основное состояние крови

Кислотно-основное состояние крови Животные Челябинской области

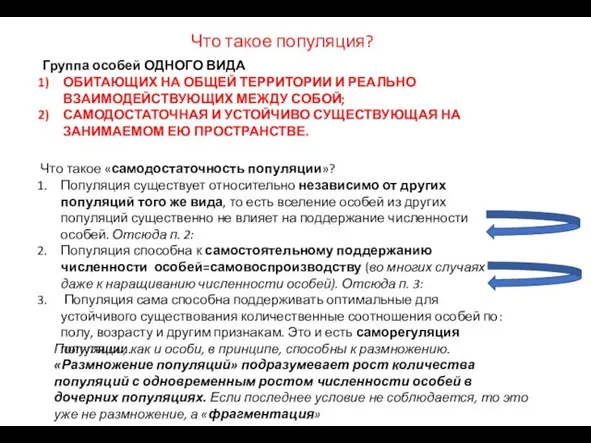

Животные Челябинской области Популяции. Примеры популяций

Популяции. Примеры популяций Кровеносная система человека. Сердце и сосуды

Кровеносная система человека. Сердце и сосуды Анализирующее скрещивание в сельском хозяйстве

Анализирующее скрещивание в сельском хозяйстве Мужские половые органы

Мужские половые органы Мышечная система и ее функции

Мышечная система и ее функции Nuklein kislatasy

Nuklein kislatasy Класс млекопитающие. Отряд мозоленогие, отряд парнокопытные

Класс млекопитающие. Отряд мозоленогие, отряд парнокопытные Подкормка птиц

Подкормка птиц Обмен веществ

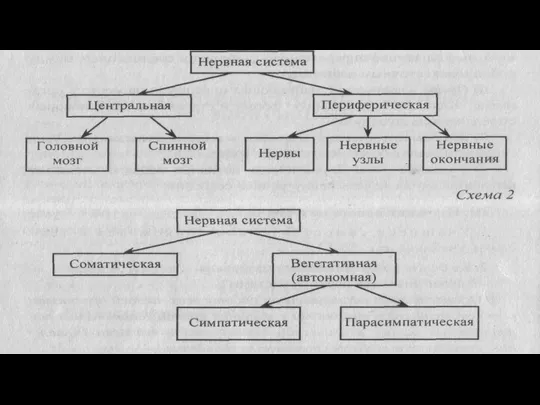

Обмен веществ Нервная система

Нервная система Экосистема - совместное хозяйство

Экосистема - совместное хозяйство Красной книги знатоки

Красной книги знатоки Кто такие птицы

Кто такие птицы Влияние окружающей среды на развивающийся организм в эмбриональный период

Влияние окружающей среды на развивающийся организм в эмбриональный период Покормите птиц!

Покормите птиц! Дыхательная система

Дыхательная система Структурные единицы организма человека

Структурные единицы организма человека Основы генетики

Основы генетики Презентация на тему Доказательства животного происхождения человека

Презентация на тему Доказательства животного происхождения человека  Nerve & Muscle

Nerve & Muscle Гигиена питания. Аппетит

Гигиена питания. Аппетит Лейкон, группы крови и иммунитет. Лекция 7

Лейкон, группы крови и иммунитет. Лекция 7