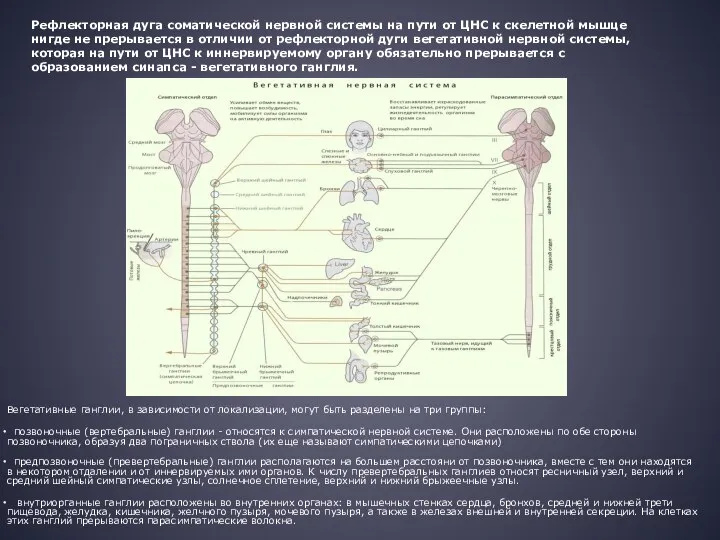

нигде не прерывается в отличии от рефлекторной дуги вегетативной нервной системы, которая на пути от ЦНС к иннервируемому органу обязательно прерывается с образованием синапса - вегетативного ганглия.

Вегетативные ганглии, в зависимости от локализации, могут быть разделены на три группы:

позвоночные (вертебральные) ганглии - относятся к симпатической нервной системе. Они расположены по обе стороны позвоночника, образуя два пограничных ствола (их еще называют симпатическими цепочками)

предпозвоночные (превертебральные) ганглии располагаются на большем расстояни от позвоночника, вместе с тем они находятся в некотором отдалении и от иннервируемых ими органов. К числу превертебральных ганглиев относят ресничный узел, верхний и средний шейный симпатические узлы, солнечное сплетение, верхний и нижний брыжеечные узлы.

внутриорганные ганглии расположены во внутренних органах: в мышечных стенках сердца, бронхов, средней и нижней трети пищевода, желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевого пузыря, а также в железах внешней и внутренней секреции. На клетках этих ганглий прерываются парасимпатические волокна.

Северная собака Лайка

Северная собака Лайка portfoli

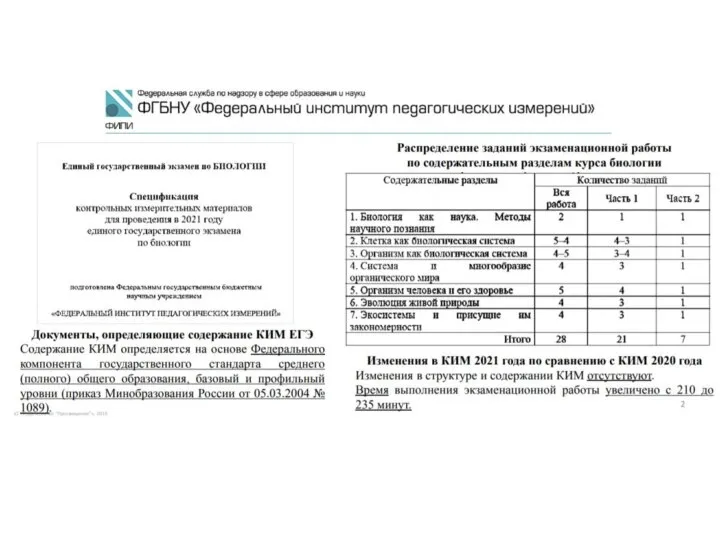

portfoli Трудные вопросы биологии

Трудные вопросы биологии Презентация на тему Биогеоценоз, как особый уровень организации жизни

Презентация на тему Биогеоценоз, как особый уровень организации жизни  Ядовитые цветы

Ядовитые цветы Лекция 3. Функциональная ассиметрия полушарий

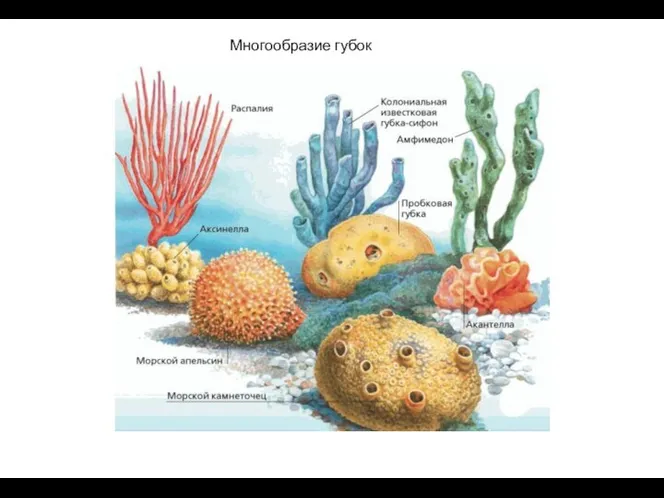

Лекция 3. Функциональная ассиметрия полушарий Многообразие губок

Многообразие губок Строение и функции желудка

Строение и функции желудка Нутрициология. Лекция 1

Нутрициология. Лекция 1 Возрастные особенности эндокринной системы

Возрастные особенности эндокринной системы Кровь (физиология системы крови) - Презентация

Кровь (физиология системы крови) - Презентация Экологические свойства трав

Экологические свойства трав Насколько мы неандертальцы. Мнения генетиков

Насколько мы неандертальцы. Мнения генетиков Plod a semeno

Plod a semeno Зимующие птицы

Зимующие птицы HydraMax. Оптимальная Гидратация

HydraMax. Оптимальная Гидратация Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и ее типологических особенностях

Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и ее типологических особенностях Основные компоненты клетки. 6 класс

Основные компоненты клетки. 6 класс Удельная продукция. Р/В коэффициент. Ассимиляционное число

Удельная продукция. Р/В коэффициент. Ассимиляционное число Викторина по биологии Всеросс 2013-2014

Викторина по биологии Всеросс 2013-2014 Презентация на тему Взгляды и гипотезы о происхождении жизни на Земле

Презентация на тему Взгляды и гипотезы о происхождении жизни на Земле  Технология создания настольного мини-садика в плошке. Ассортимент растений и виды ёмкостей

Технология создания настольного мини-садика в плошке. Ассортимент растений и виды ёмкостей Сорока-белобока

Сорока-белобока Физиология пищеварения

Физиология пищеварения Спинной мозг человека

Спинной мозг человека Спілкування тварин

Спілкування тварин Роль Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству в исследовательской деятельности

Роль Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству в исследовательской деятельности § 58. Экологические группы млекопитающих 7 класс биология

§ 58. Экологические группы млекопитающих 7 класс биология